entrevista

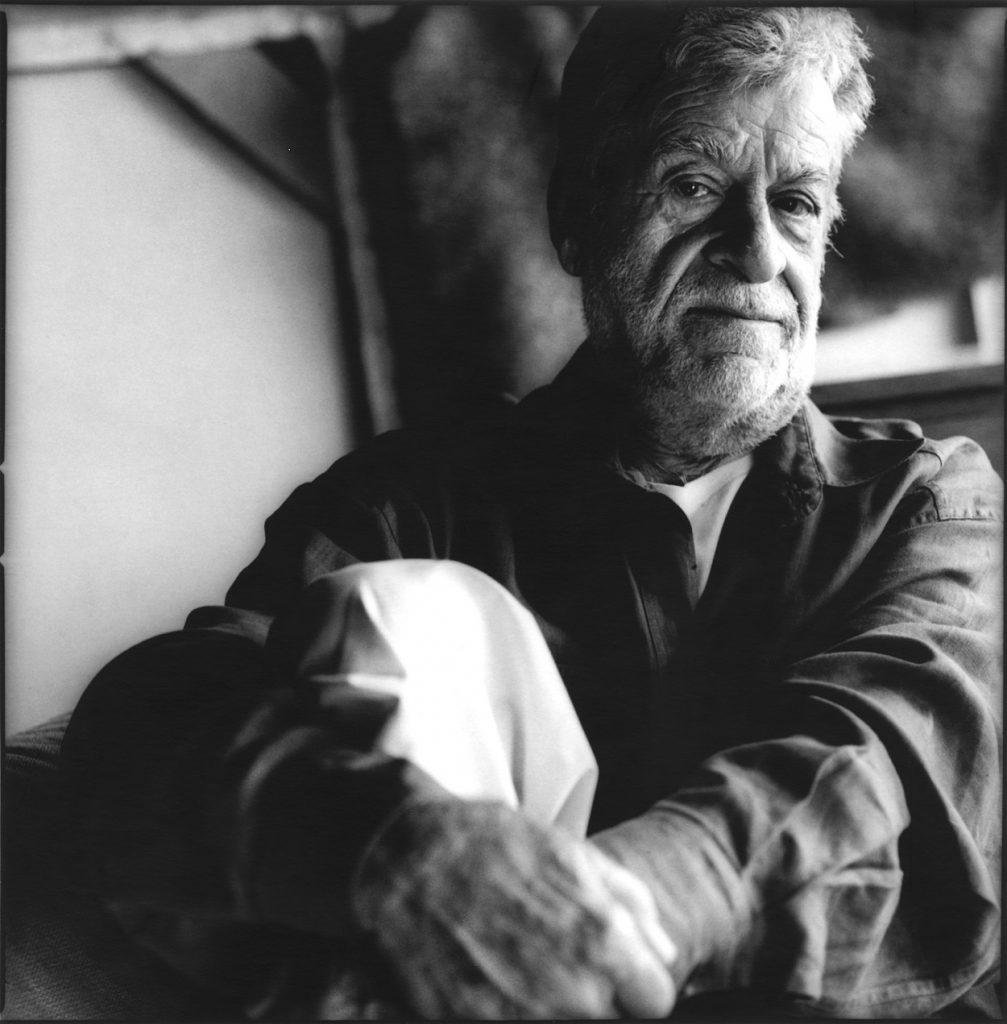

Fernando Lemos

"Entendo o design como um estudo psicanalítico dos sonhos"

O MUDE - Museu do Design e da Moda apresenta na Cordoaria Nacional - Torreão Poente, a partir de 7 de junho, uma importante exposição retrospetiva do trabalho de Fernando Lemos na área do design, que inclui também obras originárias de outras vertentes de atuação, como a fotografia e a pintura. A Agenda Cultural de Lisboa conversou com o artista português, residente no Brasil desde 1952.

Como se iniciou no design?

A minha origem no trabalho gráfico deu-se aos 15 anos quando fui litógrafo de indústria. Cursei a Escola de Artes Decorativas António Arroio e dediquei-me profissionalmente à criatividade no que se refere à profissão geral de utilidades domesticas e técnicas de uso geral. Fui entrando nessa prática gráfica e as primeiras coisas que fiz, ainda em Portugal, foram logotipos de comunicação visual que identificavam empresas.

É esse material que podemos ver na exposição Fernando Lemos Designer?

Sim. Tudo isso é a pauta temática desta exposição. Esta é a primeira mostra dedicada especificamente ao meu trabalho como artista gráfico ou designer. A ideia partiu do MUDE, e eu estou muito feliz que vá acontecer em Lisboa. Estamos trabalhando nesta exposição desde 2017, ano em que a diretora do MUDE, Bárbara Coutinho, me fez o convite. O catálogo, que é na verdade um livro, é coeditado pelo MUDE e pela Imprensa Nacional – Casa da Moeda. O museu apoiou também um documentário sobre o meu trabalho que está a ser feito por Miguel Gonçalves Mendes e Victor Rocha.

Para além da exposição há mais iniciativas em torno da sua obra?

A Galeria Ratton e a Galeria 111 decidiram associar-se a esta iniciativa e organizar duas outras mostras. A Ratton vai expor o meu trabalho em azulejo, para a qual fiz novos desenhos. A Galeria 111 mostra os últimos desenhos e aguarelas e as minhas fotografias da época surrealista. A Imprensa Nacional – Casa da Moeda vai também lançar um livro de fotografias minhas, que inclui algumas inéditas.

É inevitável fazer uma pergunta sobre a exposição Azevedo-Lemos-Vespeira que em 1952 provocou grande polémica e escândalo, arrastando multidões ao Chiado. Pode recordar como era a Lisboa dessa época?

A nossa Lisboa tinha várias caras mas, de certa maneira, nós considerávamos que a única autêntica era a dos Armazéns do Chiado. Era uma Lisboa provinciana, e assim permaneceu durante muito tempo. A nossa exposição rompeu, de certa maneira, esse provincianismo lisboeta, meio snob ao mesmo tempo, tendo como imagem o padrão meio classe-média pobre dos Armazéns do Chiado, onde nos inspirámos nos próprios manequins e dos quais fizemos emblemas. Mas, essa Lisboa era para nós um lugar difícil porque a censura era maior do que tudo isso. A arte era a do SNI (Secretariado Nacional de Informação) onde não tínhamos participação. Foi por isso que eu considerei a Lisboa desse tempo como a cidade onde os portugueses vão embora. Uma cidade só com automóveis e escritórios. Uma cidade que o 25 de Abril veio mudar. Vai ser muito bom voltar outra vez a Lisboa tantos anos depois e senti-la muito diferente de outrora.

Essa realidade levou-o a definir-se como “mais um português à procura de coisa melhor”?

Justamente. Eu saí de Portugal nos anos 50 para não ser mais uma vítima da ditadura fascista. Saí porque estava a ser perseguido. A frase que citou refere-se a essa época e a essa realidade.

Nessa exposição no Chiado apresentou um conjunto de fotografias, hoje famosas, que através da técnica da sobreposição produziam recomposições formais próprias do surrealismo. Como surgiram?

No grupo surrealista ninguém estava muito interessado em usar a fotografia. Eu procurava captar, através de um meio oculto como é a fotografia, o rosto dos portugueses porque achava que não havia nada que nos desse a cara da nossa gente. As primeiras fotografias focaram-se no rosto dos meus amigos do grupo.

A esta distância, qual lhe parece ter sido o legado mais importante do movimento surrealista?

O surrealismo trouxe no pós-guerra um momento de alegria e teve a vantagem de ser o único território onde os sonhos falavam a verdade. Veio para promover a desocultação da realidade. A realidade para nós não existe, existe aquilo que, de novo, todos os dias colocamos nela. Foi uma corrente nova que trouxe essa desocultação da ocultação que é a vida e que nalguns lugares é uma forma política de organização para tomar o poder. O surrealismo parece mentira e é, como toda a arte é uma mentira.

Em 1952 resolve partir para o Brasil.

Eu não vim para o Brasil para ficar. Fiquei porque gostei e me adaptei. Primeiro estive no Rio de Janeiro e depois fixei-me em São Paulo. Em Portugal, a liberdade era a coisa mais difícil de obter num país autoritário, onde me sentia enclausurado desde a infância. Aqui passei a ser livre. E foi aqui que desenvolvi o meu trabalho enquanto artista e designer. Fiz um pouco de tudo no que respeita ao design gráfico: fiz marcas, capas de revistas, cartazes, ilustração; enfim, tudo o que estivesse relacionado com a comunicação visual. Tive em São Paulo um escritório de design industrial onde lancei uma editora de literatura infantil, colagem de figuras para vídeos em 35 mm para marketing e comunicação empresarial, capas de livros e cartazes (como já disse), filmes, estamparia para tecido e azulejo, painéis para o metro, para exposições e espaços comerciais, tapumes institucionais para construções de edifícios, murais, desenhei exposições, fiz muitas ilustrações para poesias e ações de publicidade de vários órgãos públicos, tapeçarias… Colaborei também na fundação da ABDI – a primeira Associação Brasileira de Desenho Industrial, e fui professor e gestor cultural. Mas sabe, fui também trabalhando pontualmente em Portugal. Por exemplo, fui muitos anos colaborador de meu grande amigo José-Augusto França na revista Colóquio Artes e Colóquio Letras, fazendo ilustrações e dando noticias da cultura e das artes no Brasil. Lembro que foi para a Colóquio que escrevi uma matéria sobre Joaquim Tenreiro. É tudo isso que estive vendo sair de caixas e caixotes em minha casa durante os últimos dois anos, e que vai ser exposto em Lisboa nesta exposição, segundo o olhar curatorial de Chico Homem de Melo e o desenho expositivo de Nuno Gusmão, dois designers gráficos de formação. Um brasileiro, outro português…

Que mais mudou com a sua ida para o Brasil?

Houve uma mudança muito grande na medida em que passei a ser livre, passei a ser outra pessoa. O Brasil é um país de criatividade. A própria maneira de falar é criativa. Essa insistência de dizer que é a mesma língua não é verdade. No Brasil não existe uma língua, existe sim uma linguagem. Foi no Brasil que aprendi a distinguir a cara dos portugueses e dos brasileiros, e isso influiu na minha maneira de criar. A criação não acontece por acaso, acontece em função da cultura que vivemos e aqui muita gente me ajudou a fazer a cabeça que ainda não estava pronta.

Afirma que, em tudo que faz, é sempre designer. Quer explicitar?

Afirmo isso porque sou muito gráfico. Faço tudo com uma visão gráfica. Entendo o design como o estudo psicanalítico dos sonhos. O design é o que acontece, e não apenas aquilo que é pensado. Design não é sinónimo de desenho, é uma ideia que ganha forma especifica de conteúdo. É o desígnio de uma ideia.