entrevista

Catarina Vasconcelos

“Não creio em Deus, mas sinto que a natureza nos dá um imenso consolo face à perda”

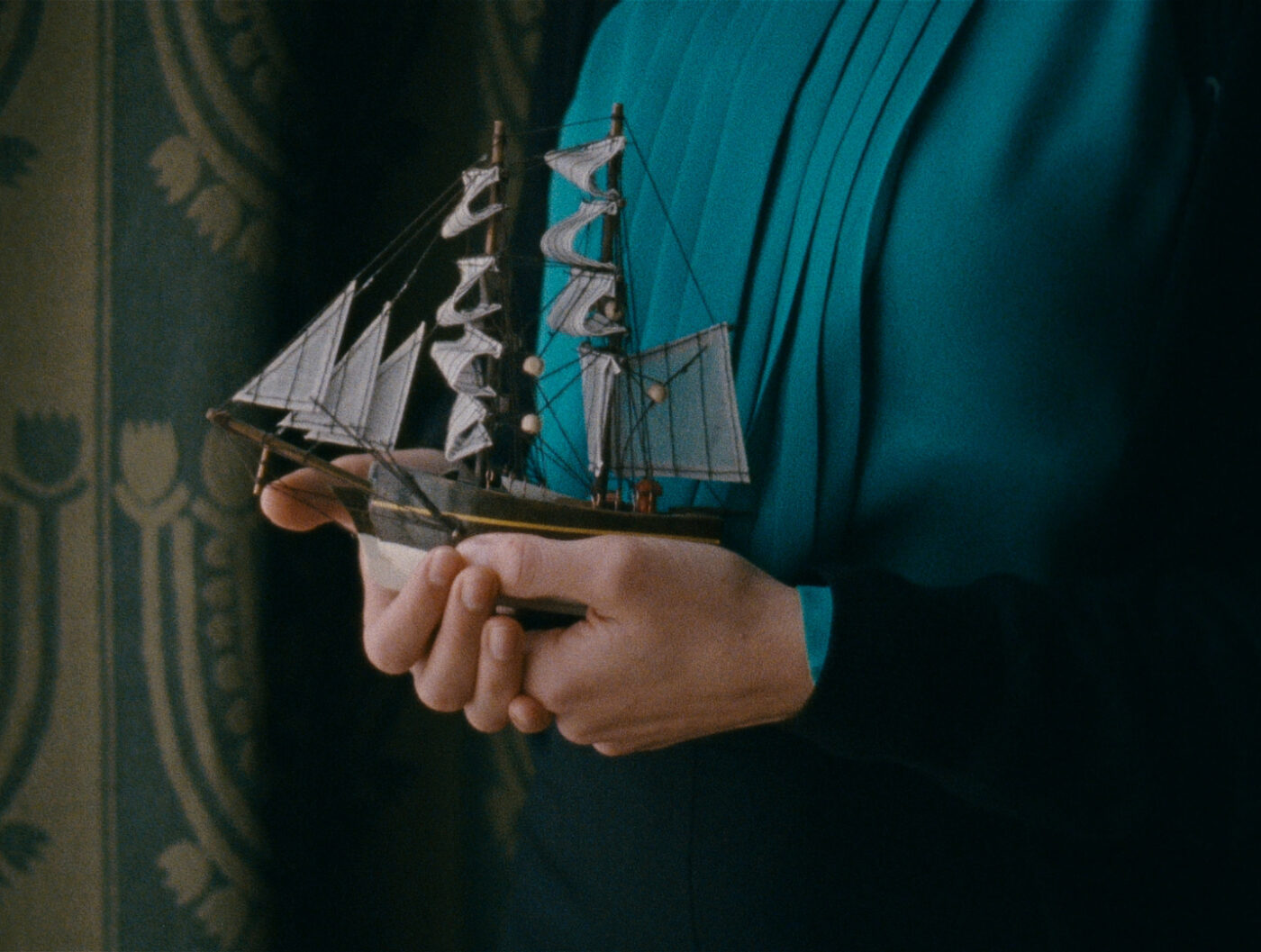

A Metamorfose dos Pássaros, primeira longa-metragem de Catarina Vasconcelos, estreia a 7 de outubro. A narrativa centra-se no universo familiar da realizadora e na sua avó Beatriz, que nunca conheceu. O filme retrata o casamento de Beatriz e Henrique, oficial de marinha, que passava largas temporadas no mar. Em terra, Beatriz criava seis filhos, entre eles o pai de Catarina. Conversámos com a realizadora sobre esta viagem à beleza dos afetos familiares e aos sentimentos de perda.

Partiu do universo pessoal para contar esta história. O que a levou a fazê-lo?

O filme começou a ser pensado em 2014. Numa conversa com o meu pai e, no meio de assuntos completamente triviais, ele diz-me: “Catarina quero que saibas que o teu avô me pediu para queimarmos a correspondência trocada entre ele e a tua avó, Beatriz.” Achei interessante o meu pai estar a comunicar-me aquilo, como se adivinhasse que aquela ideia me ia cair mal. Lutei contra aquilo, porque não conhecia a minha avó Beatriz e pensava que através da correspondência, a poderia vir a conhecer de alguma forma. Mas o meu pai argumentou que apesar de ser a correspondência dos meus avós, era também a intimidade de duas pessoas. Essa conversa acabou por ser a semente para o filme. Achei que era profundamente injusto uma pessoa morrer duas vezes. Havia a morte física de Beatriz e agora esta morte literária, das palavras que lhe tinham saído das mãos. Comecei a pensar em fazer alguma coisa sobre Beatriz, sobre quem tinha sido esta mulher. Depois o meu pai falou-me de um disco vinil que a minha avó tinha gravado, em 1957, para enviar ao meu avô, que na altura estava no mar: de um lado havia uma espécie de carta de amor e do outro, as vozes dos filhos a saudarem o pai. Esta descoberta comoveu-me profundamente e achei que tinha de fazer o filme.

O filme retrata a sua família, mas, ao mesmo tempo espelha também a história de tantas outras famílias e de uma época. Concorda?

Este filme é sobre uma história completamente banal. Infelizmente muitos já passaram pela morte de uma mãe. O tempo que retrata reflete também aquilo que muitas famílias viveram na época: o ter a figura paterna fora, enquanto a mulher ficava a gerir a casa e os filhos. Foi o que a minha avó fez e tantas outras mulheres. Nos anos 50, 60 e 70, em Portugal, o papel da mulher estava muito relacionado com a ideia de cuidar e não com a de uma carreira, ao contrário dos homens, que no caso do meu avô fez a carreira de almirante na marinha. A História que tem vindo a ser contada é sempre a dos homens que vão para o mar, que vão à descoberta. É um mito que existe na nossa História. A história daqueles que ficam não é contada ou fica em segundo plano.

Como se consegue manter o distanciamento necessário para contar uma história tão pessoal?

Antes de fazer o filme tive uma conversa com a minha família, com o meu pai e com os meus tios, comuniquei-lhes as minhas intenções. Inicialmente acharam fantástico, algum tempo depois questionaram o meu interesse em fazer um filme sobre uma pessoa que eu não conhecia e por fim disseram-me que era uma péssima ideia fazer um filme sobre a mãe deles. (risos) Hoje já me consigo rir, mas na altura fiquei em pânico, porque tinha feito entrevistas extraordinárias com os meus tios, com o meu pai e com outros membros que tinham conhecido a minha avó. Foram entrevistas de uma enorme generosidade, que me deram muito e senti que tinha de partilhar isso de alguma forma. Há claramente uma proximidade, porque é a minha família. Mas este foi um longo processo que durou seis anos até o filme estar pronto. Durante esse período aconteceram muitas coisas. Às tantas o filme foi um bocadinho esquecido por parte da minha família, o que me deu a possibilidade de me afastar e trabalhar sobre estas pessoas próximas. Ao mesmo tempo esse distanciamento permitiu-me também ficcionar. Durante as entrevistas senti que havia coisas que não me contavam. A certa altura achei que havia um enorme segredo que me queriam ocultar. Mais tarde percebi que é assim que as famílias são, uma coleção de segredos. Há coisas que nunca são ditas. Isso também ajudou a distanciar-me e deu-me “carta-branca” para inventar os espaços que estavam por preencher. A informação que me davam e a que não me davam, o conhecer e o não conhecer a minha avó Beatriz, fez com que pudesse criar uma avó Beatriz.

A sua avó era uma mulher extraordinária e a principal força desta narrativa familiar. À medida que trabalhava no filme foi surpreendida por alguma das facetas que a caracterizavam?

Sempre senti que a minha avó era uma espécie de ausência presente. Não se estava sempre a falar dela, mas havia frequentemente referências, uma espécie de campainhas que me chamavam a atenção. Era uma mulher perseverante, de uma grande força. Surpreendeu-me a sua enorme fé em Deus, algo que eu não tenho. Essa fé possibilitava que ela enfrentasse a sua condição de mulher sozinha que cuidava de seis filhos e que tinha o marido em alto mar. Acreditava em Deus, acreditava no amor… Era uma mulher de múltiplas fés. Isso foi surpreendente.

Esta é ao mesmo tempo uma história sobre a perda da sua avó, mas também da sua mãe. Ao contá-la está de certo modo a exorcizar essa perda?

Há um processo de catarse, mas só me foi possível fazer o filme porque a minha mãe morreu há 18 anos, o que é mais de metade da minha vida. Durante um dos momentos mais difíceis na realização do filme a minha terapeuta questionou-me se este filme não seria também uma forma de estar mais tempo com a minha mãe. Isso fez-me pensar que se calhar fazer este filme é uma maneira de estar de facto mais tempo e mais próximo dos meus mortos.

A certa altura no filme revela-nos que depois de ler o guião o seu pai lhe disse que algumas coisas na história não refletiam bem a realidade. Aproveitando esse reparo pode dizer-se que o filme é um documentário ficcionado?

O filme começou por ser sobre a morte de uma mulher, mas para falar disso senti que era preciso explicar a importância que ela tinha. Era necessário falar primeiro sobre a família. Tornou-se visível que iria fazer o filme com os meus primos mais novos, que iriam interpretar os seus avós, que são os meus tios. A partir daí este filme, que ia ser uma coisa documental, passou a ter um lado muito mais ensaístico, muito mais ficcional verdadeiramente.

A natureza é fulcral em toda a história: o mar, as flores, as árvores, os pássaros. É o elemento que caracteriza o meio em que as personagens se movem, mas também as suas emoções, épocas e fases da vida. Porquê esta utilização tão acentuada da natureza?

Numa das conversas com a minha família descobri que a minha avó Beatriz chamava a um dos seus filhos “periquito”, achei delicioso. Ao mesmo tempo há um terreno no Alentejo que a minha família adquiriu e que a minha avó fez um grande esforço para plantar com os filhos. Ainda hoje me comove comer laranjas que foram plantadas pela minha avó, é como se as mãos dela nos continuassem a alimentar. A relação com as árvores, com a natureza, era uma coisa que a minha avó tinha e a minha mãe também. Embora fossem sogra e nora partilhavam isso e era algo que as unia. Não creio em Deus, não tenho essa fé, mas sinto que a natureza nos dá um imenso consolo face à perda, porque há este lado extraordinário: depois do inverno vem a primavera. As coisas morrem, mas depois continuam de uma outra forma. Nesse sentido a natureza acabou por ser uma metáfora para coisas que não fazem muito sentido, como a morte. Mesmo sendo a coisa mais natural da vida, temos uma relação incómoda com a morte.

O texto narrado é de uma enorme beleza poética e há uma simbiose perfeita com a imagem que surge no ecrã. Qual o processo que utiliza para ligar tão bem estes dois elementos?

Escrevi um guião cena a cena onde explicava sobretudo como seria o filme a nível de imagens e tinha uma nota sobre o que seria a voz-off. Filmámos tudo ao longo de três anos, porque queria apanhar as estações do ano. Depois disso fiz um primeiro corte. Quando a montagem estava terminada estive cerca de cinco meses sozinha a escrever. Imprimi todos os stills do filme onde escrevi várias notas e a partir disso nasceu o texto.

A Metamorfose dos Pássaros foi o filme português mais premiado em 2020. O que representam para si estes prémios?

Fico muito grata e comovida com a reação ao filme. Não estava à espera e fiquei muito contente. Percebi que não há língua para a morte, para o sentimento de perda, é uma coisa universal. Continuamos a fazer cinema em Portugal com muito pouco, é um milagre haver cinema em português. O que gostávamos mais era que houvesse um reconhecimento cá dentro, sem menosprezar obviamente os prémios internacionais. Um reconhecimento pelas políticas culturais que não existem, pela defesa do cinema português, do cinema de autor.