“Não quisemos entrar numa lógica de festival nem de best of sobre em qual ópera se morre mais ou se jorra mais sangue”, esclarece o encenador Jorge Andrade. O mote para It’s not over until the soprano dies foi olhar para “esta coisa algo perversa de, no final de tantas óperas, quando as mulheres morrem, o momento ser dos mais belos, quer ao nível do virtuosismo das intérpretes, quer da composição musical.”

A sustentar esse momento pleno da sedução operática, capaz de arrancar fortes emoções e continuados aplausos das plateias há séculos, está um estudo da filósofa feminista Catherine Clément, citado na folha de sala do espetáculo, que sublinha a violência e a crueldade a que são sujeitas as protagonistas femininas para que esse “momento” de beleza aconteça. Segundo um levantamento de Clément sobre o reportório clássico da ópera, “os modos como estas mulheres encontram a morte” são: “nove à facada, das quais duas por suicídio; três queimadas; duas atiram-se; duas por doença; três afogadas; três envenenadas; duas de medo; e algumas de causa desconhecida.”

O que a Mala Voadora faz neste espetáculo é compilar 30 árias de 27 óperas para “partilhar com o espectador o dilema de ter, por um lado, o tratamento a que estas mulheres são votadas nestas histórias, nestes libretos baseados em mitos clássicos ou em romances – sempre refletindo o modo como os homens imaginam as mulheres a acabar – e, por outro lado, o momento que elas proporcionam ao morrer”. Contudo, alerta o encenador, se é legítimo questionarmos como é que ainda hoje “aplaudimos esta violência, jamais foi nosso objetivo estar aqui a sugerir o cancelamento destas óperas.”

Recusando, assim, qualquer “visão panfletária”, até porque o reportório operático se fundamenta em contextos históricos, Jorge Andrade explica que, no espetáculo, “essas árias surgem descontextualizadas da sua narrativa, para tornar ainda mais evidente o sofrimento das mulheres perante a violência da morte”. Ao mesmo tempo, as óperas “saem também do contexto temporal” da sua ação, já que o elenco de cantores e atores se move numa casa dos dias de hoje, onde se preparam refeições, se encetam rotinas quotidianas, como tomar banho, vestir e despir, ou conviver à mesa entre amigos e familiares.

Com arranjos e direção musical de Nuno Côrte-Real, It´s not over until the soprano dies percorre vários séculos de ópera, desde a mais antiga Dido and Aeneas (Purcell, 1688/89) a Lulu (Alban Berg, 1937), dando particular ênfase, naturalmente, ao século XIX. A interpretar as grandes e mortais heroínas estão as soprano Bárbara Barradas, Eduarda Melo, Inês Simões e Joana Seara, e as meio-soprano Cátia Moreso e Patrícia Quinta, acompanhadas pelas vozes masculinas do tenor Marco Alves dos Santos e do barítono Tiago Matos.

Com a Orquestra Metropolitana de Lisboa e as participações dos atores António MV, Carlota Lagido, Cecília Matos Manuel, Danilo da Matta, Francisco Rolo, Jorge Andrade, Mariana Magalhães, Pedro Tavares, Tânia Alves e Vítor d’Andrade, It´s not over until the soprano dies estreia a 12 de janeiro no Teatro São Luiz, estando agendadas récitas no Coliseu do Porto, a 5 de julho, e na cidade de Dresden, na Alemanha, em setembro.

São 80 minutos que proporcionam uma súmula do enorme talento de Luísa Costa Gomes para escrever comédia. “É uma comédia de texto, é teatro com qualidade, com um vocabulário rico e cuidado. Não são improvisos, nem um conjunto de personagens a dizer umas graças”, enfatiza o encenador António Pires, lamentando que “a Luísa não escreva mais comédia”, muito embora seja a autora de textos tão relevantes como Lar Doce Lar, escrito a partir de uma ideia de Joaquim Monchique, ou Nunca Nada de Ninguém, “uma referência” no teatro cómico português das últimas décadas.

De Passagem, peça nascida de uma opereta que Costa Gomes escreveu em 1985 em língua inglesa com o título Just passing through, é, na opinião de Pires, uma comédia onde a autora coloca mesmo muito de si através do “humor, do sarcasmo, da maneira como distorce e ao mesmo tempo encontra a sua própria lógica de ver o mundo. Acho que, para quem conhece outros textos dela, esta peça é imediatamente identificável com a Luísa Costa Gomes.”

Anunciada como “uma comédia sobre economia”, onde “dar e receber, amar, comprar e vender, roubar e burlar, trocar coisas por coisas e ideias de coisas e essas por outras” espelham a sociedade capitalista na qual vivemos, De Passagem tem como protagonista o jovem Roberto (Francisco Vistas), num episódio daquilo que a autora define como uma “viagem iniciática, naquela tradição perdida do Grand Tour romântico.” Ao longo de um ano, o aspirante a artista viaja de comboio, parando nos locais que o atraem e explorando-os a bordo de uma bicicleta.

Certo dia, chegado ao “fim da linha”, Roberto vê-se no cimo de uma montanha onde encontra António (João Barbosa), um homem solitário, “desesperado, farto da vida e em permanente conflito com a natureza que o rodeia.”

Ao cair da noite, o rapaz apercebe-se que não tem o saco de viagem – apesar de pouco, lamenta Roberto, “é a carteira, os documentos, os cartões bancários, o dinheiro, o telemóvel, a roupa, os meus desenhos”. Perante a dúvida se o perdeu ou se foi roubado, muito provavelmente por um grupo de saltimbancos que o abordou na estrada, o rapaz é convidado por António para dormir em sua casa. Porém, o homem tem em mente um plano que envolverá Roberto num problema ainda mais grave do que a perda dos bens.

Entretanto, no dia seguinte, surgem no caminho de Roberto os desconcertantes cavalheiros Domingos (Ricardo Aibéo) e Augusto (Marcello Urgeghe), “dois snobs”, como os classifica Pires, que, “lembrando personagens de Beckett”, são eloquentes praticantes de uma competição pela dádiva, envolvendo particularidades como um pôr do sol inesquecível ou um prado verdejante. Se, por um lado, procuram ajudar Roberto, por outro, vão-se tornar um novo problema para o rapaz.

Chegado à aldeia, surge uma quarta personagem que, no final, se revelará essencial para o desenlace do mistério que, entretanto, se adensou (e, como bem pede o encenador, aqui não revelamos para não frustrar a curiosidade do espectador). Trata-se de Maria Rita (Sandra Santos), uma mãe aterrorizada por ter permitido que o filho de dez anos tenha ido, sozinho, comprar um gelado. O que Roberto ainda não sabe quando a encontra é que, apesar de pouco convicta nesse encalço, Maria Rita anda por aquelas bandas à procura do pai desaparecido.

Em cena no Teatro do Bairro a partir de 10 de janeiro, De Passagem faz temporada em Lisboa até dia 4 do próximo mês, seguindo depois para Alcochete (8 de fevereiro), Braga (15 e 16 de fevereiro) e Amadora (25 de fevereiro).

A vossa amizade já é antiga. Como é que se transformou numa parceria musical?

Ed Rocha Gonçalves: Tive a oportunidade de fazer um concerto que era uma noite temática. Para isso, precisava de uma diva, e na Catarina encontrei a minha diva. Quem diria que iria ser para a vida… Já éramos amigos e gostávamos os dois de música.

Catarina Salinas: Tínhamos esse gosto partilhado. Uma coisa levou à outra e, por força das circunstâncias, o Ed ia tocar nessa noite de divas e precisava de uma vocalista e nenhum dos nossos amigos quis assumir esse papel, por isso, coube-me a mim tentar a sorte.

O vosso som mistura eletrónica com indie pop, mas há um lado muito retro, muito anos 80 (especialmente no Cherry Domino). Como chegaram a esta sonoridade?

ERG: Sempre que nos juntamos para trabalhar, queremos fazer música que apele a nós. Em primeiro lugar, emocionalmente; depois, se tudo correr bem, a mais algumas pessoas [risos]. Eu e a Kate temos influências musicais assumidamente diferentes, mas temos uma característica comum: gostamos do lado nostálgico que a música tem capacidade para transmitir. Seja por serem músicas que ouvimos em certas alturas das nossas vidas, ou por causa da sonoridade do que ouvíamos quando éramos mais novos, ou até, por causa da própria instrumentação. Na nossa procura de encontrar uma sonoridade, esses elementos foram determinantes. Está no nosso ADN. Nascemos os dois nos anos 80, a música dessa altura esteve sempre presente nas nossas vidas e temos muitas memórias associadas a isso.

CS: Não só dessa altura, também de outras épocas. O álbum que sai este mês também vai buscar nostalgias de outros tempos.

ERG: Somos uma banda independente e autoproduzida e parte da nossa viagem como produtores tem a ver com investigação, experimentação, ter curiosidade de perceber porque é que as coisas soam de determinada forma… No Cheery Domino usamos uma drum machine que foi usada nos grandes hits dos anos 80. O que é este som, porque é que isto soa assim? Fomos investigar o que era. Usámos esse elemento na nossa música e sentimos que conseguimos também trazer um bocadinho dessa nostalgia porque o instrumento usado era este. O som usado era este.

Pode dizer-se que criam a música que gostariam de ouvir?

CS: Acho que fazemos música que tenha, inevitavelmente, uma memória imprimida. No nosso caso, são as nossas memórias que estão impressas nessa abordagem, quer na instrumentalização, quer na abordagem rítmica, quer nas interpretações. Essa questão é aquilo que nós queremos ver na nossa música. Depois, as pessoas também associam as suas memórias àquilo que lhes está a ser apresentado. A premissa é precisamente essa. Ficamos mesmo felizes quando as pessoas nos dizem que a nossa música é nostálgica, que lhes traz determinadas memórias. Obviamente que isso é transversal na arte e principalmente na música, mas nós temos esse objetivo concreto quando estamos a conceber as canções.

ERG: Já tinha ouvido isso em relação a filmes. Um conselho para os realizadores, que é: “faz o filme que querias ver no cinema”. E acho que é verdade. Acho que, de certa forma, nós fazemos ou tentamos fazer o disco que queremos ouvir.

E nesse processo não se chegam a cansar? Se estiver a dar uma música vossa no rádio, ficam a ouvir?

CS: Eu fico. Mas passo por esse processo de enjoo. Quando acabamos um disco, a última coisa que quero é ouvir o raio do disco [risos]. Quero é estar a milhas dele, até mesmo para ganhar perspetiva. Fazer um álbum a dois e não com uma banda é literalmente uma experiência imersiva. No fim do processo de gravação, o que mais queremos é sair dessa imersividade, voltar à realidade, para depois percebermos como é que o vamos apresentar ao público.

ERG: É uma espécie de teste do algodão também, porque nós demoramos bastante tempo a fazer canções e a estar satisfeitos com elas e depois, por causa disso, vivemos muito tempo com elas e depois temos de as ensaiar e preparar para os concertos. É um processo muito longo. Claro que há essa fase de estarmos fartos, já ouvimos as músicas centenas de vezes e ainda nem sequer chegaram ao público, mas a verdade é que há momentos espontâneos em que as ouvimos e ainda conseguimos gostar bastante delas. Há dias, pus-me a ouvir uma das músicas do nosso disco novo que não ouvia para aí há duas semanas e consegui apreciá-la, o que quer dizer que alguma coisa fizemos bem.

Ainda se conseguem surpreender, é isso?

ERG: Sim, só que isso depois começa a elevar a fasquia para todas as músicas que fazemos: isto aguenta cinco mil audições? É que, se não aguentar, se calhar não é interessante o suficiente.

CS: Podemos não conseguir fazê-lo, mas tentamos que as nossas músicas sejam intemporais.

Como é que trabalham juntos o processo de composição?

ERG: Nós somos um bocadinho banda operária, vamos todos os dias para o estúdio trabalhar juntos. A parte instrumental da percussão propriamente dita sou mais eu que faço, mas estamos sempre os dois. Ou seja, eu sou o operacional em campo, mas estamos juntos a fazer o trabalho.

CS: Normalmente vamos fazendo melodias e criamos um dialeto fonético. Nesse processo, conseguimos perceber que há palavras e sons que vamos querer transmitir em termos de letra. Ou seja, há coisas que se conseguem ir delineando a partir da questão melódica. Há alturas em que isso é partilhado, outras alturas em que é mais o Ed a fazer as letras. Noutros álbuns já aconteceu ser eu a fazer umas letras e o Ed a fazer outras. Funcionamos muito com base na necessidade do momento. Não há uma receita, não é uma coisa estanque. E acho que isso é uma mais-valia… À medida que vamos evoluindo, vamos tendo outras formas de pensar e outras formas de reagir. Nesse sentido, gostei muito do processo imersivo deste álbum.

Qual a ideia por trás do novo single, Back With A Bang?

ERG: Às vezes há uma espécie de cansaço e de marasmo que se instala. Sinto que há uma espécie de inércia, por diversos motivos, mesmo para coisas tão simples como ir sair com amigos. E de repente sinto um impulso, uma espécie de raiva que me diz “Sai do lugar, faz alguma coisa, mexe-te!” Tentámos passar esta ideia para a música.

E a ideia do vídeo, com os dois a jogarem o mítico ‘jogo das cadeiras’?

ERG: Gostamos muito de trabalhar com o André [Tentúgal, realizador] porque somos cúmplices há muitos anos, juntamo-nos para atirar ideias para cima da mesa. Sem querer partimos de um sítio e, de repente, fomos parar ao ‘jogo das cadeiras’…

CS: A música é muito imediata, muito curta, muito incisiva. É esta ideia que o Ed estava a dizer de “acorda para a vida! Não esperes mais! É agora!” O jogo das cadeiras também é muito imediato, acaba o tempo e tens de te sentar, não podes pensar, só agir. É a ideia de ação/reação.

ERG: Essa questão da letra, nós passamo-la como uma espécie de confronto interno entre nós, com a atividade ou a passividade. Quisemos também ilustrar a parte do confronto e essa parte somos nós a competir. Quem é que ganha?

Têm feito algumas parcerias com outros músicos, como em New Love, com The Legendary Tigerman. Como surgiu essa colaboração?

ERG: Já tínhamos feito algumas colaborações com o Paulo [Furtado]. Há uns anos convidámo-lo para tocar num concerto no Lux. Era um concerto com convidados, que é uma coisa rara, não fizemos muitos assim. Fizemos o concerto com ele e com o Moullinex. Na altura já tínhamos alguma afinidade e começámos a criar uma relação. Gostamos muito do trabalho do Tigerman. Tem algumas ligações com o nosso, seja a nível estético ou de referências. Há uma parte dos nossos universos que é completamente partilhada. Para além disso, felizmente, também existe uma afinidade pessoal. É uma pessoa impecável. Neste disco que fez, lembrou-se de nos convidar.

CS: Este disco também tem uma particularidade, é que é um disco extremamente cinematográfico, e se há coisa que nós também gostamos muito e que faz parte da nossa cultura e do nosso processo musical é cinema. Gostamos muito da questão da banda sonora e da ideia de descontextualizar um momento com determinados sons e o disco dele foi muito nesse sentido. Fez sentido fazermos esta canção juntos.

Com que outro artista (nacional ou internacional) gostariam muito de colaborar?

ERG: Gostava muito de trabalhar com o Nigel Godrich, é o meu produtor fetiche.

CS: Eu tenho dois: Jack Antonoff e Rick Rubbin. Se pudéssemos trabalhar com os três seria perfeito.

Em 2019, fizeram uma versão de Primavera, da Amália. Isso não vos deu vontade de compor em português?

ERG: É uma porta que nunca esteve fechada. Quando começámos a fazer música não houve uma reunião para decidir em que língua é que íamos cantar. Foi uma coisa instintiva. Aprendemos inglês desde muito cedo, para nós foi uma coisa natural e imediata. Nessa canção em concreto havia um contexto que fazia sentido, e provavelmente haverá outros… Agora, se será um disco, um EP ou um single não sabemos.

CS: Acho que tem crescido em nós o desejo de nos expressarmos na nossa própria língua, até porque já temos alguns anos de abordagem no inglês e a dada altura, como em qualquer coisa, queremos mudar um bocado. E porque não abordar a nossa língua, que é lindíssima?

Estiveram recentemente nas Maldivas, a participar no Chefs on Fire. Como correu essa experiência?

CS: Já tínhamos participado antes no Chefs on Fire, mas nunca tínhamos estado nas Maldivas e se não fosse esta experiência provavelmente nunca iríamos fazer esta viagem. Foi uma experiência sui generis, no bom sentido da palavra…

ERG: Fomos passar uns dias num hotel com um estilo de vida muito alto digamos assim [risos]. Somos fãs do festival, já participámos várias vezes. O conceito é muito giro, a ilha é muito pequenina, dá-se a volta em cinco minutos. Foi muito engraçada a experiência de irmos com uma equipa de Portugal, pessoas determinadas a dar uma boa impressão num festival com condições logísticas difíceis.

CS: Tivemos um concerto exterior e de repente começou a chover. Sim, estivemos de férias [risos], mas estávamos preocupados em saber se iria ou não resultar, ou se alguém ia apanhar um choque elétrico [risos]… O saldo foi altamente positivo. Ninguém apanhou um choque, ninguém faleceu [risos].

Everywhen será o vosso terceiro álbum, sucessor de Cherry Domino (2018) e Highway Moon (2015). O que sentem que mudou na vossa sonoridade ao longo destes anos?

ERG: No primeiro disco, estávamos muito verdes. Tivemos o privilégio de trabalhar com profissionais e músicos muito bons, e fomos montando o nosso projeto da forma que era possível. Nos primeiros concertos atuámos praticamente de improviso. Lançámos um EP e duas semanas depois já tínhamos uma tournée marcada e não tínhamos músicas ainda. Depois passámos para configurações de três, quatro e cinco pessoas e fomos saltando assim até percebermos que a banda somos só nós dois. Isso obrigou-nos, de certa forma, a depurar, tanto em disco como em concerto, uma banda e um projeto com os objetivos sónicos que nós tivemos nos últimos discos, mas só com duas pessoas. Sem querer, isso revelou-se um desafio espetacular. Este terceiro disco é uma espécie de culminar desse processo em que finalmente sabemos mais ou menos o que estamos a fazer. Até agora estivemos, de certa forma, a lutar um bocadinho entre os nossos objetivos e as capacidades que tínhamos para os concretizar. O processo de terminar este disco deu-nos a capacidade de dizer que finalmente estamos num momento em que conseguimos imaginar uma coisa e concretizá-la a 100% como queremos.

E agora uma pergunta politicamente incorreta: quais são as maiores diferenças entre o público do Porto e de Lisboa?

CS: Em Lisboa, o público é muito mais recetivo na sua expansividade. Em casa, acho que é a síndrome de sermos uma banda de lá… o público nortenho tem uma mentalidade relativamente diferente do público a sul. Lá em cima gostamos de avaliar e vamos cedendo aos poucos. Cá não é assim, essa cedência é muito mais livre. É tudo mais explosivo e é muito bom ter esses dois lados diferentes porque a forma como nos apresentamos nos concertos e como trabalhamos o público é diferente. Isso dá-nos experiência e outra forma de vermos a nossa própria música.

ERG: Ou seja, quando vimos tocar a Lisboa somos os Best Youth, quando tocamos no Porto somos o Ed e a Kate.

Em janeiro, o que é que o público lisboeta pode esperar do concerto no Teatro Maria Matos?

ERG: Estamos a tentar preparar o melhor concerto do mundo só com duas pessoas em palco. É esse o nosso compromisso [risos].

Da Casa da Achada – Centro Mário Dionísio à Prosa, passando pelo Royal_Cineclube, Zero em Comportamento, Casa do Comum do Bairro Alto, Cinetoscópio e Clube de Cinema da Fábrica de Terror, damos a conhecer locais para ver e conversar sobre filmes.

Teresa Costa (fotografada na Voz do Operário)

Royal_Cine Cineclube

O projeto Royal_Cine, nome inspirado no antigo cinema da Graça, nasceu da vontade de uma equipa interdisciplinar, composta por Teresa Costa, Nathalie Mansoux, Andrea Sozzi, Hugo Soares, unida pelo amor ao cinema. O projeto avançou depois de ter concorrido ao programa BipZip, da Câmara Municipal de Lisboa. A sensibilização e educação para o cinema e a dinamização de um cineclube comunitário são a principal missão do Royal_Cine. Ligados ao território das Juntas de Freguesia de São Vicente e da Penha de França têm promovido, através do cineclube, sessões de cinema em vários espaços.

O salão da Voz do Operário é um deles, mas a intenção é exibir em diversas salas. Para programar as sessões são muitas vezes convidadas entidades ou pessoas individuais que pretendem dar a conhecer um filme ou refletir sobre uma temática associada à exibição, promovendo conversas após as sessões. Teresa Costa, coordenadora do projeto, afirma que o feedback tem sido positivo e que muito do trabalho que é feito junto das crianças e jovens, nas escolas, os leva a aderir às sessões do cineclube.

Rui Pereira (fotografado na Biblioteca de Alcântara)

Zero em Comportamento

A Zero em Comportamento – Associação Cultural nasceu em 2000 afirmando-se como uma alternativa ao cinema comercial. No início a atividade estava centrada na programação do antigo Cine-Estúdio 222, ao Saldanha. Em 2004, a Zero em Comportamento organizou a primeira edição do IndieLisboa – Festival Internacional de Cinema Independente, hoje um dos mais importantes festivais portugueses.

A formação de um público infantil e juvenil continua a ser um dos principais objetivos, para o qual contribui o programa de curtas de animação Filminhos Infantis à Solta pelo País que percorre vários espaços a nível nacional. Promovem ainda, em Lisboa, O Filme do Mês, com exibições em bibliotecas municipais e no Cinema City Alvalade, assim como sessões de cinema em parceria com a BAIRROS e o Centro de Inovação da Mouraria.

Para Rui Pereira é o gosto pela sétima arte que os move, os leva a programar um cinema de proximidade, e refere que muitos dos que hoje aparecem, agora com os filhos pequenos, eram jovens que assistiam à programação do hoje encerrado Cine-Estúdio 222.

Alexandre Braga (fotografado na Prosa)

Prosa – Plataforma Cultural

A Prosa – Plataforma Cultural foi fundada por Maria Angela da Silva, responsável pela programação cultural ligada à história da arte e educação, e por Alexandre Braga, que assume a vertente das artes narrativas e cinema. Promover o acesso à cultura, inspirar a comunidade, estimular o pensamento e educar para a arte são alguns dos principais objetivos.

A programação de cinema é da responsabilidade de Alexandre Braga. A intenção é escolher filmes que tenham impacto no público, revelando mundos, conflitos humanos e vivências que permitem uma reflexão. O espaço acolhe também o FILM CLUB Curious Monkey, com curadoria de Catarina Jerónimo. Estas sessões apresentam alguns dos melhores clássicos do cinema mundial das décadas de 1940, 1950 e 1960, e seguem a tradição do film club, promovendo sempre conversas estimulantes após as exibições. A paixão pelo cinema, o convívio que este promove e o poder que tem de instigar a “catarse” são, para Alexandre Braga, as motivações que justificam todo o trabalho.

Luís Apolinário, Cátia Sousa, Stefano Savio (fotografados no Cinema Fernando Lopes)

Cinetoscópio

A parceria entre três empresas portuguesas, a produtora O Som e a Fúria, a Gambito, detentora da Alambique Filmes, e a Risi Film resultou, em 2001, na criação da Cinetoscópio. Luís Urbano, Luís Apolinário e Stefano Savio são a “cara” destas empresas, e Cátia Sousa a responsável pela coordenação e produção do projeto. Um dos objetivos iniciais desta parceria era a requalificação e reabertura de espaços de exibição comercial de cinema independente. Foi assim que o Cinema Fernando Lopes, reaberto em 2022, passou a ser a casa da Cinetoscópio, promovendo cinema independente, sessões especiais e mostras exclusivas.

As características da sala constituem uma oportunidade única: localizada no interior da Universidade Lusófona e inserida num enorme campus universitário, tem óbvias ligações a um público mais jovem, um dos principais desafios do sector. Com uma programação eclética e diferenciadora, o Cinema Fernando Lopes oferece uma seleção alternativa de filmes, assegurando que obras de interesse incontornável possam continuar a ser vistas no grande ecrã.

Miguel Ribeiro, Pedro Pinho (fotografados na Casa do Comum)

Casa do Comum

A recém-inaugurada Casa do Comum, centro cultural multidisciplinar, e sonho antigo do falecido livreiro José Pinho, oferece uma programação regular com concertos, leituras, debates e cinema. Miguel Ribeiro, que até este ano assumia a direção do Doclisboa, é responsável pela programação e esclarece que “a sala de cinema tem uma programação multidisciplinar e o cinema está em diálogo com outras formas de expressão artística, nomeadamente a música e a performance.”

O trabalho é desenvolvido em conjunto com o realizador Pedro Pinho. O enfoque está na apresentação de filmes portugueses, com a participação dos cineastas e a promoção de debates entre estes e o público. “Pretendemos que a Casa do Comum seja um espaço aberto ao diálogo e também à proposta. Haverá programas que surgem de dentro, mas também a partir de conversas que aqui se desenvolvem, e convidar outros a programar ciclos será um caminho que entendemos como natural.”

Em janeiro continuam as sessões do ciclo 15 Anos, 100 Filmes, que celebra os 15 anos da produtora portuguesa Terratreme.

Sandra Henriques (fotografada na Sociedade Guilherme Cossoul)

Clube de Cinema da Fábrica de Terror

O gosto pelo terror juntou Sandra Henriques, Pedro Lucas Martins e Ricardo Alfaia que, depois de se conhecerem numa oficina de escrita, decidiram desenvolver uma plataforma que divulgasse a produção cultural portuguesa ligada ao terror. Nasceu assim, em forma de site, A Fábrica do Terror.

Literatura, ilustração, teatro, música e, claro, cinema são todas as artes que pretendem divulgar. O clube de cinema nasce desta vontade de mostrar terror, neste caso no ecrã. Em colaboração com a Cossoul programam regularmente um ciclo de cinema dedicado a curtas-metragens de terror português contemporâneo, com sessões que contam, sempre que possível, com a presença dos realizadores.

Na Cossoul, o cinema é parte importante da programação acolhendo outras iniciativas como o Shortcutz, movimento internacional de curtas-metragens, que acontece todas as terças, ou o ciclo de cinema e debates Cinema & Política, organizado por Marta Fiolić e Maria Irene Aparício, do Instituto de Filosofia da NOVA.

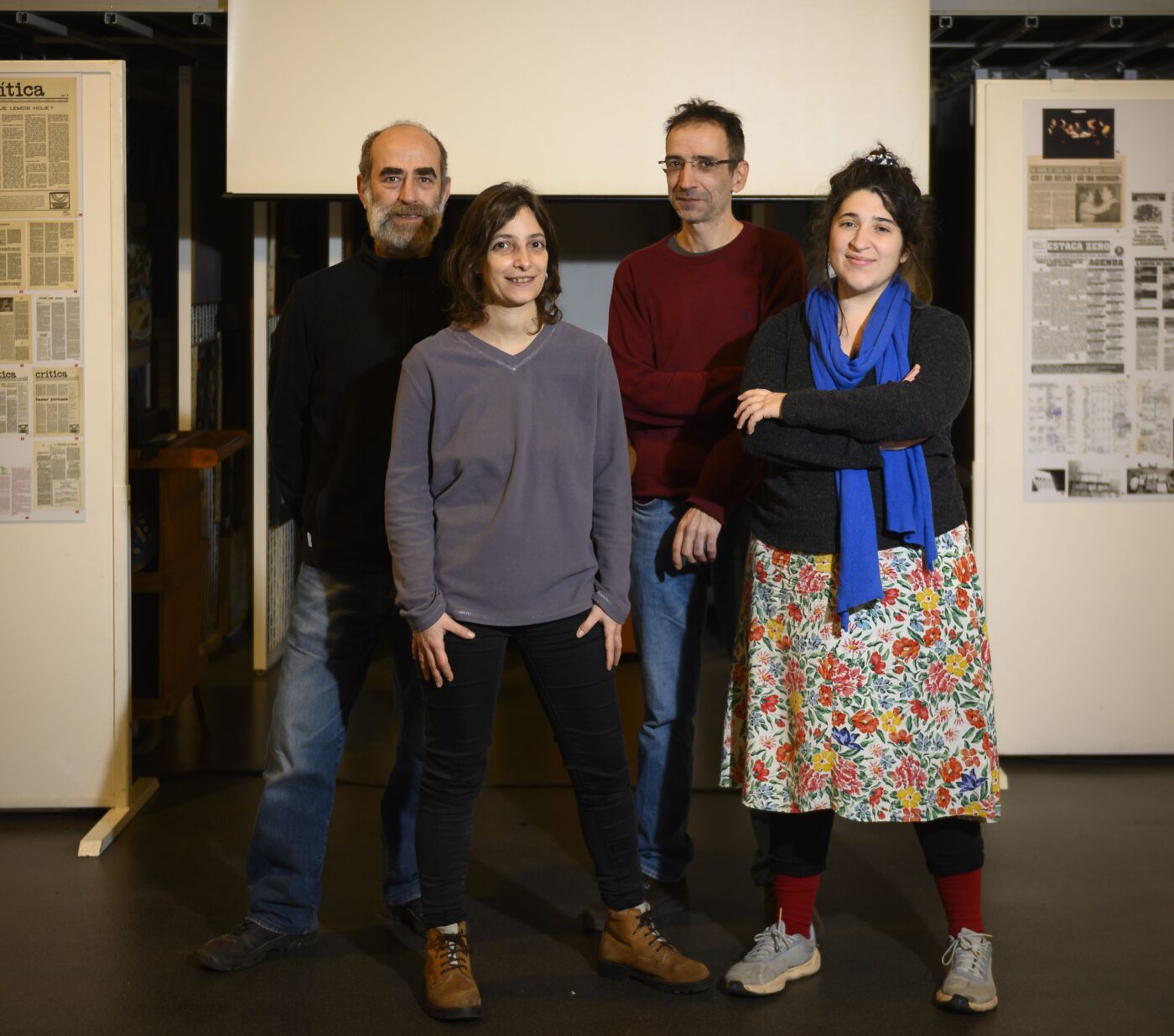

Diana Dionísio, Pedro Rodrigues, Catarina Carvalho, António Cunha (fotografados na Casa da Achada)

Casa da Achada

A Casa da Achada – Centro Mário Dionísio é um polo cultural que acolhe o espólio, os interesses e a obra do escritor, pintor e professor Mário Dionísio (1916-1993). A biblioteca pública e a mediateca servem de inspiração para ler e ver filmes. A programação de cinema acontece há 14 anos e é pensada coletivamente por um “grupo de atividades”, do qual fazem parte os quatro elementos que fotografámos.

Os temas abordados nos ciclos de cinema incidem frequentemente sobre questões sugeridas pela vida e obra de Mário Dionísio, mas, por vezes, são convidadas a programar associações que trabalham temas relevantes, como o antirracismo ou o direito à habitação. Para este coletivo “os filmes são, como os livros, as pinturas, as canções, formas artísticas que nos ajudam a pensar o mundo que nos rodeia e que estimulam o pensamento crítico. Não nos interessa ‘programar’ no sentido convencional, mas pôr as artes em diálogo umas com as outras, e em confronto com a sociedade, para a repensar e transformar.”

Que significado tem para si a atribuição da Medalha Municipal de Mérito Cultural que lhe vai ser entregue dia 15 deste mês?

Tem um significado muito particular e muito especial, numa altura da vida em que estou bastante desanimado com a situação dos meus bailarinos, que estão a trabalhar numa espécie de corda-bamba. Não recebermos apoio do Estado, a Direção-Geral das Artes, relativamente à Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo (CPBC), parece exercer uma espécie de censura. Não há vez que nós concorramos que não chumbem a candidatura. Relativamente a esta medalha, sinto-a como uma compensação, para mim e para os meus bailarinos, que me faz sentir muito honrado, muito orgulhoso, embora surja num momento de mágoa.

Que política para a dança podia ajudar a preencher o vazio criado com a extinção do Ballet Gulbenkian em 2005?

A pergunta liga-se a uma das razões essenciais para a existência da nossa companhia. Fui o coreógrafo residente principal do Ballet Gulbenkian mais de 20 anos, e a CPBC seguiu a linha estética do Ballet Gulbenkian. Estamos hoje num momento tão bom como estava o Ballet Gulbenkian quando acabou. Digo-o sem nenhuma pretensão pessoal. Os bailarinos foram muito bem formados, de acordo com o meu estilo e a minha escola que foi o Ballet Gulbenkian. Em 2007, a CPBC foi a Nova Iorque. Tivemos uma crítica no New York Times que dizia que éramos das melhoras companhias que tinham passado naquele ano pela cidade. E Nova Iorque vê tudo…

Se lhe fosse dada a possibilidade de regressar aos seus 20 anos, conseguiria tirar o mesmo partido da vida e da dança, ou até mais?

Fui muito feliz todo o tempo em que estive no Ballet Gulbenkian. Era considerada das cinco melhores companhias europeias. Tivemos um desenvolvimento absolutamente excecional. Os melhores mestres do mundo vieram trabalhar connosco. Se voltasse aos meus 20 anos, talvez tivesse depois optado por aceitar uma proposta que me fizeram para dirigir uma companhia no Brasil.

Quando avalia a prestação de um bailarino, em que é que os seus sentidos reparam em primeiro lugar?

Nós fazemos audições que duram, no máximo, três dias. É muito difícil de avaliar a qualidade de um bailarino em três dias. Ela vai-se revelando de acordo com a inteligência que tem, e com o interesse que manifesta pelo que está a fazer. A avaliação faz-se com o tempo. A primeira coisa que procuro descobrir são as qualidades técnicas e artísticas. Ao fim de seis meses a um ano de estarem a trabalhar comigo, consigo dizer se os quero manter ou não. Não coloco um bailarino em cena sem ter absoluta certeza de que está como quero.

A ideia da dança inclusiva trouxe para esta arte corpos de todos os tipos. Acredita que toda a gente pode dançar num palco?

Não acredito. Não é toda a gente que tem qualidade e inteligência para fazer dança. Muitas pessoas não têm as condições físicas para serem um bailarino. A dança é uma arte tão difícil técnica e fisicamente como o desporto de alta competição. A dança contemporânea que eu faço continua a ter uma forte ligação com a dança clássica. Mas também existe a dança que não dança, aquela que vejo mais como sendo teatro físico.

AmarAmália é das seus trabalhos mais celebrados. Que outro ícone nacional poder-lhe-ia sugerir uma nova criação?

A música é, para mim, a maior de todas as fontes de inspiração. Não encontro outro motivo mais importante do que a música clássica ou contemporânea. Mas fiz também uma coreografia para o centenário da poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen (Em Redor da Suspensão, com Miguel Ramalho). Juntei a poesia dela com estudos e prelúdios de Rachmaninov, e fiz um trabalho de homenagem a Sophia. Usei três poemas ditos, mas não consigo ir mais longe que isto dado não ser um coreógrafo teatral.

O que caracteriza, no seu entender, a identidade da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo?

O que procuramos na CPBC é, sobretudo, a qualidade artística. A beleza dos pormenores aliada à qualidade dos bailarinos. Somos uma companhia com uma estética ligada à beleza do movimento. Nunca mais esqueci a frase de um escritor polaco que diz: “uma melodia não tem nenhum sentido, no entanto tem sempre qualquer coisa a dizer-nos que não pode ser dita por palavras”. Esta verdade aplica-se à dança. O que sempre procuramos é uma emoção. Somos uma companhia extremamente emocional.

Encontrou em algum dos seus grandes mestres qualidades humanas que iam de par com o génio artístico?

Encontrei sim. Quando fui para a América trabalhei com um dos maiores génios da dança mundial. Uma mulher chamada Martha Graham. Deu origem a muitos coreógrafos, e estudei com ela três anos. Trazia sempre para o estúdio uma frase, uma conversa com as pessoas. As suas coreografias revelam a sua qualidade humana. Mas, na realidade, penso que as qualidades humanas nascem connosco.

O que é que o “bichinho” da dança ainda o leva a fazer no quotidiano?

Nesta fase da minha vida já não dirijo a CPBC. Só lá vou para coreografar, ou então para ver o trabalho que vai sendo desenvolvido. A minha memória está muito cansada, a única coisa em que me sinto completamente à vontade é quando estou a coreografar. Nada me falha, não há nada que não consiga perceber. Já não consigo é fazer, ou mostrar.

Preocupa-se com a posteridade: com o seu legado e os modos como será lembrado?

A dança tem um problema muitíssimo grande. Evolui muito rapidamente e as obras vão ficando para trás, vão ficando esquecidas. Mas eu já cá não vou estar. Já não vou sentir nada. O que sinto hoje é que gostava de viver mais dez anos.

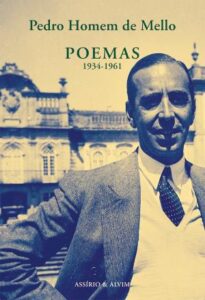

Pedro Homem de Mello

Poemas 1934-1961

A poesia de Pedro Homem de Mello parece indissociavelmente ligada à voz de Amália Rodrigues. Fria Claridade, Povo que Lavas no Rio, Fandangueiro, Havemos de Ir a Viana ou Prece, foram poemas imortalizados pela incomparável intérprete. Embora este facto constitua, por si só, uma forma de glória, a excelência e a singularidade do universo poético do autor reivindicam e merecem uma divulgação que ultrapasse, definitivamente, o âmbito de um restrito conjunto de canções. A sua obra funde o tradicional e o contemporâneo, dos cancioneiros medievais à geração da presença, que o torna, segundo João Gaspar Simões, num “grande poeta moderno, tão antigo como a própria língua portuguesa”. As raízes do seu lirismo assentam na própria vivência íntima e na profunda comunhão com o povo – que evoca como nenhum outro poeta (“Povo! Povo! Eu te pertenço / Deste-me alturas de incenso”) – cuja alma se revela através do folclore, tendo por cenário a paisagem nortenha. Transforma temas populares em arte poética, canta o amor obscuro (“Amor à margem da lei…”), assumindo uma “poesia da transgressão” sem dissimular a sua marginalidade (“Mansa criança brava, / Fui das mais, / Diferente.”) expressando com grande força dramática, a tensão entre a angústia, o remorso, a consciência da culpa e do castigo, a tentação erótica e o prazer físico, a reminiscência dos fugazes momentos vividos nessa entrega e a trágica solidão que se lhe segue (“Ali, o meu destino continua… / Sem pai, sem mãe, sem filhos, sem mulher.”). Primeiro volume da obra poética de Pedro Homem de Mello com edição de Luis Manuel Gaspar. Assírio & Alvim

Montaigne

Ensaios II

Michel de Montaigne (1533-1592) homem de Estado, optou pelo autoexílio a fim de se consagrar á escrita dos seus Ensaios. Passou os últimos anos de vida fechado na famosa biblioteca do seu castelo a compor, enriquecer e completar o seu livro. Para além de muitos outros temas (da inconstância da nossas ações, da consciência, do afeto dos pais para com os filhos, dos livros, da crueldade, da glória ou da presunção), o objetivo confesso da obra é o de registar “certos traços dos meus hábitos e inclinações”, mostrando “a minha maneira de ser simples, natural e comum, sem apuro ou artifício”. Albert Thibaudet escreve no prefácio a este segundo volume de Ensaios: “O eu de Montaigne é um eu vivo, pois faz do individuo Montaigne o primeiro homem moderno que conhecemos em detalhe. Nos Ensaios esse eu teve êxito porque é em todo contrário a um eu solitário e incomunicável, porque é apresentado e formado pelo espírito do diálogo, isto é, porque é sobretudo um eu humano, no qual por um destino extraordinário, puderam reconhecer-se os leitores mais diversos, os temperamentos mais contrários”. Na realidade, mais do que um sistema filosófico, os ensaios de Montaigne revelam uma sabedoria que sob aspetos estoicos e cépticos, partem de uma análise de si mesmo para uma reflexão sobre o ser humano em geral e, através de vastas citações clássicas, sobre o Homem de todas as épocas. E-Primatur

Rodrigo García

Gabo e Mercedes: Uma Despedida

Rodrigo García (n. 1959) é um dos dois filhos de Gabriel García Márquez (Gabo) e de Mercedes Barcha. Saiu da Colômbia para trabalhar em cinema e televisão nos Estados Unidos, onde se afirmou como escritor, produtor e realizador. Nos anos em redor dos falecimentos de “Gabo” (2014) e Mercedes (2020), Rodrigo foi anotando alguns acontecimentos, impressões e reflexões, acerca da intimidade da família com a doença e depois a morte dos pais. “Gabo” foi um dos escritores mais aclamados na América Latina e no resto do mundo (Prémio Nobel de Literatura em 1982); Mercedes, a figura de grande personalidade que geria os aspetos práticos e sociais da vida de casa e do marido. O propósito da leitura deste livro curto, pode ser o acesso com sentimento e avesso à bisbilhotice, à figura de García Márquez, por via de quem o conheceu de muito perto. Quanto à intenção do autor em escrevê-lo, é manifestada em passagens como esta: “Sinto uma admiração renovada pelos meus pais. Admito que este ponto de vista (alguns chamar-lhe-iam revisionismo) não é invulgar. A ausência torna-nos mais carinhosos e mais compreensivos, reconhecemos que os nossos pais tinham pés de barro como toda a gente.” Uma bela e sensível homenagem. RG Dom Quixote

James Baldwin

Da Próxima Vez, o Fogo

James Baldwin (1924-1987) nasceu no Harlem, onde cresceu e estudou. Em 1948, partiu para França, fugindo ao racismo e homofobia dos EUA: “Acabei nas ruas de Paris, com quarenta dólares no bolso, mas com a convicção de que nada de pior me podia acontecer para além do que já me tinha acontecido no meu país”. Romancista, ensaísta, poeta e ativista dos direitos civis, foi, com Gore Vidal, um dos mais lúcidos espíritos críticos que a América produziu no século XX e um dos seus maiores intérpretes. Da Próxima Vez, o Fogo reúne dois textos intensamente pessoais. A Minha Masmorra Estremeceu é uma carta de esperança dirigida ao seu sobrinho, escrita no centenário da abolição da escravatura nos Estados Unidos que evoca a grandeza dos antepassados negros: “(…) vens de uma linhagem de camponeses robustos, homens que apanharam algodão, que construíram barragens e caminhos de ferro e que, a despeito de todas as probabilidades, lograram alcançar uma inatacável e monumental dignidade”. Aos Pés da Cruz consiste num ensaio sobre a relação entre raça, poder e religião no qual afirma: “A cor não é, uma realidade humana ou pessoal; é uma realidade política. Só que esta distinção é tão difícil, que o Ocidente ainda não foi capaz de a fazer. E no olho deste furacão aterrador estão os negros deste país, que se vêm obrigados a partilhar o destino de um país que nunca os aceitou e ao qual chegaram acorrentados.” Alfaguara

Antes de um Novo Tempo

Dez ensaios sobre a Escola Secundária de Camões

O Liceu Nacional de Lisboa, atual Escola Secundária de Camões, foi o segundo liceu de Lisboa, criado em 1902. Funcionou, inicialmente, no Palácio da Regaleira, no Largo de São Domingos, partilhando as suas instalações, no rés-do-chão, com uma leitaria e uma loja de mobílias. Em 1909, inaugura-se o novo Liceu com projeto de Ventura Terra que se torna numa referência da arquitetura escolar, sendo o primeiro liceu moderno de Lisboa. Este belo álbum que “acarinha a memória, exalta a renovação e revela os tempos”, reúne as palavras e os olhares de Ana Maria Pereirinha, Margarida Vale de Gato, Mário de Carvalho, Nuno Júdice, António Júlio Duarte, Pedro Letria e Paulo Catrica, e o sentir dos alunos André Mega, Filipe Baixinho, Joana Formiga, Joana Franco, Madalena Lourenço, Miguel Veiros e Mónica Lapa Neves. Em conjunto, passam o testemunho de uma escola secular que se foi adaptando ao tempo e às modificações necessárias. A publicação é também um convite a todos os que quiserem visitar esta escola aberta à cidade onde circulam, diariamente, duas mil pessoas de mais de cem nacionalidades diferentes, partilhando um espaço que vive a diversidade, a inclusão e a ideia de que “cada pessoa é um mundo.” Documenta

Audre Lorde

Irmã Marginal

Gisela Casimiro, escritora, artista, performer e ativista portuguesa, tradutora e autora do prefácio ao presente livro, descreve-o como “um manual anti-racista, um manifesto feminista e queer desdobrados em diário de viagem, cartas, aulas de História e poemas, entre textos de outros géneros”. Audre Lorde, (1934-1992), a sua autora, figura maior do feminismo negro, foi uma poeta e pensadora norte-americana. Precursora da teoria interseccional e da crítica decolonial, afirmava a sua identidade multifacetada apresentando-se publicamente como “mulher negra, lésbica, mãe, guerreira, poeta”. Enraizada na experiência de viver à margem de uma “norma mítica” branca, magra, masculina, jovem e heterossexual, Irmã Marginal centra-se na ressignificação da noção de diferença, articulando as categorias de raça, classe, idade, género e sexualidade. Gisela Casimiro compara esta obra às Novas Cartas Portuguesas, publicadas em 1972, por Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, fundamentando: “são o que temos em Portugal de mais próximo a Irmã Marginal. Não só por se tratar igualmente de um amplo espectro de formas de criação literária, mas por haver uma consciência e mobilização pelas causas de outras pessoas oprimidas, dos Estados Unidos ao Afeganistão.” Orfeu Negro

A Cidade em Diálogo – Reflexos de Lisboa e o Programa de Arte Pública Underdogs [20132023]

Arte ou vandalismo? A apropriação do espaço público para comunicar não é um fenómeno recente, afinal, já nas pirâmides do Egipto foram encontrados exemplos de grafitis. Não obstante, pensar a arte urbana enquanto espaço de criação e promoção de uma cultura de proximidade e de articulação com o território é algo recente. “Quando começámos, o nosso objetivo era proporcionar uma plataforma para a criação urbana e oferecer a artistas portugueses e estrangeiros a oportunidade de mostrar o seu trabalho em Portugal – no espaço da nossa galeria, na nossa plataforma online, mas também nas ruas de Lisboa.” Esta é a génese do projeto Underdogs, que em 2013 lançou o Programa de Arte Pública Underdogs. Desde essa altura, logo com as primeiras intervenções, o Programa tornou-se um relevante projeto para a Câmara Municipal de Lisboa, que já em 2008 tinha criado a Galeria de Arte Urbana (GAU), projeto que promove o grafiti e a street art em Lisboa, segundo uma ótica de respeito pelos valores patrimoniais e paisagísticos. Dez anos depois, a Underdogs publica este livro-balanço sobre a sua atividade. Underdogs

Como o prometido é devido, eis um São Luiz com “mais dança e mais música, a par do teatro”. Tal como havia anunciado em entrevista à Agenda Cultural de Lisboa, em agosto passado, o diretor artístico Miguel Loureiro apresentou, para concluir a temporada 2023/2024, uma programação marcada, sobretudo, pelo seu ecletismo.

“Há ainda um diálogo entre o que era o antes e o agora”, anuncia Loureiro para afirmar que, “uma parte considerável da programação apresentada é ainda da anterior direção artística”. No entanto, percebe-se já a intenção de “afirmar as grandes autorias de encenadores, coreógrafos e maestros, num teatro com a particularidade de dispor de três salas.”

Naquilo que considera “um gesto romântico”, o atual diretor artístico do teatro municipal decidiu que as programações, ao longo do seu mandato, passam a organizar-se segundo as estações do ano. Por isso, o anúncio comporta dois blocos programáticos: Inverno, que compreende os eventos a decorrer entre janeiro e final de março, e Primavera, de início de abril a meados de julho.

O Inverno abre com a estreia absoluta, a 12 de janeiro, da “ópera feminista” da mala voadora It’s not over until the soprano dies. Dirigida por Jorge Andrade e pelo maestro Nuno Côrte-Real, o espetáculo “recria finais de ópera em que morrem personagens femininas”, propondo um olhar sobre o modo como o público aplaude, simultaneamente, desfechos trágicos de mulheres e o desempenho operático das intérpretes. Ainda em janeiro, a partir de dia 24, Rita Calçada Bastos conclui a trilogia iniciada com Se Eu Fosse Nina e prosseguida com Eu Sou Clarice, com À procura de Chaplin ou, nas palavras da autora, “a procura de uma nova perspetiva perante a vida, uma visão mais solar da existência, e do que queremos que ela seja.”

Janeiro marca ainda o arranque de uma série de entrevistas mensais, conduzidas por Tito Lívio, a personalidades da vida cultural portuguesa. Logo no dia 5, a convidada é a atriz Maria Rueff, prosseguindo depois com Luísa Cruz, em fevereiro, e com Ruy de Carvalho, em março, naquele que será um mês dedicado ao histórico ator, com uma exposição na Sala Bernardo Sassetti e a apresentação do espetáculo Ruy, A história devida, interpretado pelo próprio e pelo ator Luís Pacheco.

Ainda em janeiro, inicia-se uma das principais apostas da atual direção artística, o ciclo de pensamento O Nosso Futuro Ainda Humano, cujo título alude a uma frase do filósofo Francis Fukuyama. Comissariado pelo encenador Carlos Pimenta, o ciclo procura dissertar sobre a relação da criação artística e da sociedade com a tecnologia, colocando especial ênfase nas problemáticas relacionadas com a inteligência artificial. O primeiro orador é o neurocientista Joe Paton, da Champalimaud Neuroscience Research (dia 18), seguindo-se Fátima Vieira (8 de fevereiro), António M. Feijó (7 de março), Leonel Moura (4 abril), Gonçalo M. Tavares (9 de maio) e José Bragança de Miranda (18 de junho).

Música, maestro!

Grande protagonista nesta segunda parte da temporada é Martim Sousa Tavares. Sob a batuta do maestro titular da Orquestra do Algarve, o São Luiz inicia um ciclo anual a que deu o nome de Foco Maestro, “uma espécie de carta branca para momentos de programação”. Sousa Tavares terá cinco, sendo que o primeiro momento acontece em fevereiro quando, ao lado do humorista Hugo van der Ding, a Sala Bernardo Sassetti receber Duas pessoas a dar um curso de cultura (em geral). Trata-se, precisamente, de um curso em duas sessões (20 de fevereiro e 3 de março) onde os dois “contam, à sua maneira, a história de dois mil anos das artes e do pensamento ocidental.”

O Foco Maestro prossegue com uma palestra-concerto dedicada à música de John Luther Adams (4 e 5 de maio), um concerto com os Capitão Fausto (22 de junho, mas com hipótese de bis no dia seguinte), um concerto clássico com a “sua” Orquestra do Algarve, onde se inclui uma sinfonia nunca tocada em Portugal de Camille Saint-Saëns (25 de junho), e, já na próxima temporada, um encontro surpreendente com a atriz Catarina Wallenstein em torno da música de Kurt Weill (data a anunciar).

Percebe-se, pois, a forte aposta na programação de música quando se elencam os concertos agendados para os próximos meses: Gira Sol Azul a evocar Sophia de Mello Breyner (18 a 21 de janeiro), Francisco Sassetti ao piano (26 e 27 de janeiro), Alex D’Alva Teixeira à volta do cancioneiro para a infância do filósofo José Barata Moura (10 e 11 de fevereiro), o espetáculo L’USAfonia para celebrar o Black History Month americano (27 de fevereiro), o tributo à fadista Maria da Fé (6 de março), a estreia ao vivo em Lisboa do novo álbum de Nancy Vieira Gente (8 de março), e o João Roiz Ensemble a celebrar os 50 anos do 25 de Abril (17 e 18 de abril). A tudo isto, juntam-se dois festivais dedicados ao jazz: o Picadeiro Jazz, um festival fora de portas, no vizinho Largo do Picadeiro, a acontecer em junho, durante as Festas de Lisboa; e o Festival Bernardo Sassetti que, pela primeira vez, acontece em Lisboa (28 a 30 de junho).

Mais e mais Abril

As comemorações dos 50 anos do 25 de Abril perfilam-se como o grande acontecimento cultural do ano de 2024. Chegados à Primavera, o São Luiz é palco para celebrar, com a chegada, a 20 de abril, do Teatro Nacional D. Maria II que, na Sala Luís Miguel Cintra, estreia Quis saber quem sou, um espetáculo “a meio caminho entre o concerto e a peça de teatro”, escrito e encenado por Pedro Penim, e protagonizado por Bárbara Branco. Lembrando o verso inicial da canção E depois do adeus, a canção-senha de Paulo de Carvalho, Penim revisita “as canções da revolução, as palavras de ordem, as cantigas que eram armas, mas também as histórias pessoais das gerações que fizeram o 25 de Abril.”

Dois dias antes, fora de portas, na Mata de Alvalade, Cláudia Gaiolas e o Teatro Meia Volta apresentam uma nova Antiprincesa alusiva à efeméride. Trata-se de Catarina Eufémia, e é a sua história de resistência e luta por um mundo melhor que o espetáculo Antiprincesas: Catarina Eufémia vai contar aos mais novos.

Já em maio, novo momento para a ópera, e esta, composta especificamente para a comemoração dos 50 anos dos 25 de abril de 1974, numa encomenda à Orquestra Filarmónica Portuguesa. Trata-se da adaptação por Alexandre Delgado de uma das mais importantes peças do teatro português do século XX, Felizmente há luar! de Luís de Sttau Monteiro. Com direção artística e musical de Osvaldo Ferreira e encenação do espanhol Allex Aguilera, a estreia está agendada para 8 de maio.

Em jeito de síntese, a programação Inverno e Primavera do São Luiz contempla ainda, em estreia, criações de Plataforma285, de Miguel Castro Caldas, de Martim Pedroso, de Albano Jerónimo e Cláudia Lucas Chéu, de Marco Martins e de Tânia Carvalho para a Escola Superior de Dança, que regressa este ano ao Teatro São Luiz. Pelas várias salas passam ainda espetáculos de Henrique Furtado Vieira e Aloun Marchal, Momento-Artistas Independentes, Pedro Gil, Amarelo Silvestre, O Bando com Companhia Olga Roriz, Sílvia Real e Sérgio Pelágio, Paulo Matos e Ensemble- Sociedade de Atores.

De Itália, chega a única produção internacional anunciada, Calderón, de Pier Paolo Pasolini numa encenação de Fabio Condemi (1 e 2 de março); e no Dia Internacional da Marioneta, a 21 de março, a companhia A Tarumba apresenta as novidades da 24.ª edição do FIMFA Lx que, uma vez mais, passa pelo teatro municipal em maio.

Mais informação e todos os detalhes sobre a programação estão disponíveis no site oficial do Teatro São Luiz.

Embora estejamos, como observa a dramaturgista Vera San Payo de Lemos, “não num tempo histórico, mas numa cronologia do pensamento e da memória”, Tempestade Ainda começa em 1936, dois anos antes da anexação alemã da Áustria. No entanto, e em bom rigor, nada como citar o próprio Peter Handke (nascido em Griffen, Áustria, em 1942, filho de mãe eslovena e pai alemão) numa entrevista de 2015 a L’avant-scène théâtre (disponibilizada no programa do espetáculo): “O ponto de partida é um facto comprovado: eu, com a minha mãe, num banco, no meio de uma planície rodeada das montanhas da Caríntia.”

Como num retrato que ganha vida, sob o olhar e a direção do “Eu-narrador” (João Pedro Vaz), apresenta-se a família materna: os avós, Gregor (Luís Barros) e Ursula (Susana Arrais), e os filhos, Gregor (Manuel Sá Pessoa), Hans (Sérgio Praia) e Georg (Mia Henriques), e Ursula (Carolina Picoito Pinto) e Maria, a mãe (Crista Alfaiate). São uma família da minoria eslovena que habita a Caríntia austríaca, dedicando-se à agricultura e honrando a luta de resistência pelo reconhecimento da sua língua e cultura eslava.

Quando os nazis anexam a Áustria, em 1938, a vida de todos os elementos da família muda drasticamente. E para sempre. Um ano depois, começa a guerra. Gregor e Georg são alistados para combater com o uniforme nazi. Hans e Ursula fogem para as florestas e tornam-se partisans, combatendo por dentro o ocupante que lhes sonega a identidade. Quanto a Maria, apaixona-se por um oficial alemão e fica grávida.

Na sua pequena propriedade, os avós do narrador vão resistindo, sofrendo cada vez que chegam cartas anunciando, na língua do ocupante, as más notícias. A questão da língua alemã, imposta como exercício de violência permanente sobre a família, é enfatizada na versão de San Payo de Lemos e João Lourenço. “Quisemos que se ouvissem algumas dessas frases em alemão precisamente para sublinhar o lado opressivo e devastador que ela surte sobre aquelas personagens”, explica o encenador.

Mas, no meio da tragédia, há a esperança. Se, por um lado, a peça de Handke revela aspetos da história nunca contada da minoria eslovena durante a ocupação nazi, e mesmo, posteriormente, durante o mandato britânico no pós-guerra, Tempestade Ainda é também uma homenagem à coragem e bravura dos resistentes (presentes na figura de um dos tios e na tia do narrador). “Estes partisans constituíram a única resistência organizada dentro das fronteiras do Terceiro Reich”, nota Lourenço.

Tempestade Ainda é, por tudo isto, uma peça absolutamente essencial para dias “em que as tempestades continuam, e são contínuas”. Poética e profundamente emocional, trata-se da peça em que uma das mais importantes vozes das letras europeias nas últimas décadas ressuscita os “seus mortos” e se insurge “contra a ameaça do esquecimento”. Como o próprio Handke escreveu, “aceito a minha morte, mas não a vossa, antepassados, não e não, eternamente não.”

Para além da encenação e da parceria na versão apresentada (segundo Vera San Payo de Lemos, fazer a peça na íntegra poderia demorar cerca de dez horas – “a versão estreada em 2011, no Festival de Salzburgo, tinha cerca de quatro horas e meia, mas a nossa é substancialmente mais curta”), João Lourenço assina ainda o cenário e o desenho de luz, com Paulo Santos. A direção musical é de Renato Junior e o espetáculo conta com interpretação musical ao vivo de Carlota Ferreira e Ernesto Rodrigues. Os figurinos são de Marisa Fernandes.

Tempestade Ainda estreia a 15 de dezembro, prolongando a temporada até início de março do próximo ano.

Prestes a concluir o mandato no Teatro Nacional D. Maria II (TNDM II) no final do ano, e quando ainda se desconhece o resultado do concurso público internacional para a escolha da nova direção artística para o período 2024-2027 ao qual é também concorrente, Pedro Penim anunciou a programação desenhada para o ano que vem. Tendo as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril como marco primordial, os próximos 12 meses ainda serão passados fora de portas, mas com o regresso assegurado a Lisboa, a um conjunto de palcos “emprestados”, como o São Luiz, a Culturgest ou o Centro Cultural de Belém, e às ruas da capital, no sentido de “um cada vez mais consciente processo de democratização do teatro.”

Enquanto prosseguem as obras no edifício do Rossio – segundo Rui Catarino, presidente do conselho de administração, “estarão concluídas no próximo mês de outubro, sendo prevista a abertura ao público em janeiro de 2025” -, o TNDM II continuará a sua Odisseia Nacional por todo o território português, com presença prevista em 38 municípios, numa relação que Penim garante vir a ter continuidade no futuro, seja ou não diretor artístico da instituição.

Abril abriu

Celebrar Abril, mais a mais no ano em que se comemoram 50 anos da queda da ditadura, é o mote para o regresso em força do TNDM II a Lisboa. A partir de março, abre-se o ciclo Abril Abriu, “uma reflexão sobre os valores e a história da democracia portuguesa, com um olhar apontado para o futuro”, que compreende 17 projetos artísticos multidisciplinares. O ciclo arranca no dia 20, na Culturgest, com a história de um amor impossível passado no final do século XIX, num Moçambique devastado por guerras políticas: As Areias do Imperador, adaptação ao palco da obra homónima de Mia Couto por Victor de Oliveira.

E, citando o poeta José Carlos Ary dos Santos, eis-nos usufruindo das “portas que Abril abriu” com um mês repleto de teatro nos palcos e nas ruas de Lisboa. Depois dos Hotel Europa de André Amálio e Tereza Havlíčková estrearem Luta Armada a dia 4, e do UmColetivo de Cátia Terrinca levar A Paz é a Paz ao Teatro Romano de Lisboa (19 e 20 de abril), o Teatro São Luiz volta a receber uma criação de Pedro Penim.

Em Quis saber quem sou, espetáculo que, como o título deixa antever, foi especialmente concebido para estas comemorações, o autor propõe revisitar “as canções da revolução, as palavras de ordem, as cantigas que eram armas, mas também as histórias pessoais das gerações que fizeram o 25 de Abril”, num proposta situada “a meio caminho entre o concerto e a peça de teatro”. Com Bárbara Branco à frente de um elenco de jovens atores, cantores e instrumentistas, a peça-concerto conta com direção musical de Filipe Sambado.

Outro grande destaque do mês é a estreia nacional da mais recente criação de Jorge Andrade e mala voadora. O MAAT vai ser palco de 25 de Abril de 1974, um espetáculo que parte da premissa de que a revolução foi resultado da encenação de um artista. Depois de Lisboa, a peça vai circular por várias vilas e cidades do país, como Borba, Campo Maior, Fundão, Ourique, Carrazeda de Ansiães e Idanha-a-Nova.

Chegados a maio, o TNDM II sai para a rua e ocupa o Largo de São Domingos com o Mercado das Madrugadas de Patrícia Portela (9 a 12 de maio). E se o MAAT e o Largo de São Domingos podem ser palcos inusitados, o que dizer da Estufa Fria? Este magnífico local, situado bem no coração da cidade, é o palco escolhido por Mónica Calle para o regresso de Ensaio Para Uma Cartografia (14 e 15 de junho) a Lisboa, depois da digressão europeia. Aclamado pelo público e pela crítica, trata-se de espetáculo sempre em transformação perante a capacidade de superação das suas intérpretes.

Entretanto, o Centro Cultural de Belém será, ao longo do ano, uma das salas de acolhimento com mais propostas com a chancela do D. Maria II. Entre elas, destacam-se Batalha de João de Brito e LAMA Teatro (18 a 21 de abril); descobri-quê? de Cátia Pinheiro, Dori Nigro e José Nunes (8 a 12 de maio); Pérola Sem Rapariga, com texto de Djaimilia Pereira de Almeida e encenação de Zia Soares (24 a 26 de maio); e Os Idiotas, uma criação de Ana Gil, Miguel Castro Caldas, Nuno Leão e Óscar Silva, com texto de Castro Caldas (28 a 30 de junho).

Ainda integrado no ciclo Abril Abriu, sublinham-se as estreias de Popular de Sara Inês Gigante (de 20 a 30 de junho, no Teatro Meridional); NORMA de Diana Niepce (11 a 14 de julho em local a anunciar); e Madrinhas de Guerra de Keli Freitas (25 a 28 de julho no antigo Tribunal da Boa Hora). Em reposição, e em temporada prolongada até julho, a Casa Portuguesa de Pedro Penim sobe ao palco do Teatro Maria Matos a 9 de maio.

Damos então as boas-vindas ao regressado D. Maria II, não esquecendo de lembrar um último projeto artístico, com estreia agendada para julho. Trata-se de Zénite, uma criação de Sílvio Vieira para o espaço público, que estreará num lugar chamado Teatro Zénite, construído ao ar livre a partir do entulho das obras de requalificação do edifício do Rossio. No mínimo, uma grande surpresa em perspetiva.

Para além dos coros já referidos, visitámos também o Coro Sinfónico Lisboa Cantat, o Coro dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa e os Coros Juvenil e de Câmara do Instituto Gregoriano.

Coro de Câmara da Universidade de Lisboa

Todas as quintas-feiras, estudantes, ex-estudantes e professores reúnem-se na Reitoria da Universidade de Lisboa para ensaiar sob a direção de Luís Almeida. Durante duas horas, o maestro, que se encontra à frente do Coro de Câmara da Universidade de Lisboa desde 2010, dirige cerca de 20 vozes, entre sopranos, contraltos, tenores e baixos.

O coro, que apesar do repertório eclético procura trabalhar peças que funcionem para grupos pequenos, apresenta-se frequentemente em conjunto com o Coro Juvenil da Universidade de Lisboa, como vai acontecer no espetáculo de entrada gratuita que tem agendado para dia 8 deste mês, na Igreja de São Roque. Espelhos de Natal é uma viagem pela música coral portuguesa e inglesa, com obras de Fernando Lopes-Graça, Eurico Carrapatoso, Richard Rodney Bennett e John Tavener.

Gospel Collective

Os ensaios dividem-se entre as igrejas de Arroios e a Logos Comunhão Cristã, no Prior Velho, mas nem sempre é fácil reunir as cerca de 70 vozes que compõem o Gospel Collective. Dirigido pelas cantoras e maestrinas Manuela Oliveira e Anastácia Carvalho, e junto enquanto coletivo desde 2010, o coro junta cantores amadores e profissionais de diferentes áreas musicais e de diversas nacionalidades dentro da lusofonia. Apesar de ter uma base cristã, o Gospel Collective está aberto a todas as confissões, pretendendo ser um veículo de amor, paz, pertença e união.

Sempre bastante requisitado, a 15 de dezembro o coro leva ao Panteão Nacional Sete varandas para o Tejo, sete colinas para o Mundo, um concerto de 40 vozes que explora a arquitetura e a acústica únicas daquele espaço. Depois, no dia 17, o grupo participa em Cidade Nua. Poemas para uma cidade imaginária, um espetáculo de Natal que acontece no Capitólio. Ambos os concertos estão inseridos na programação das Festas de Natal da EGEAC. No Dia de Natal, o Gospel Collective atua no Casino Lisboa, onde revisitará alguns dos espirituais negros mais conhecidos.

Coro Sinfónico Lisboa Cantat

É no Auditório Aquilino Ribeiro Machado, na freguesia de Alvalade, que, duas vezes por semana, os cerca de 80 elementos do Coro Sinfónico Lisboa Cantat (CSLC) se reúnem para ensaiar. Sob a batuta do maestro Jorge Carvalho Alves, cantam repertório que inclui música coral a capella, tanto nacional como estrangeira, bem como grandes obras corais sinfónicas, como as missas de Requiem de Verdi, Mozart ou Brahms, entre muitas outras. Tendo iniciado atividade em 1977, o CSLC é um dos agrupamentos da Associação Musical Lisboa Cantat e tem contribuído para a divulgação da música erudita, estreando regularmente obras de compositores portugueses contemporâneos.

Este mês, o CSLC atua a 19 de dezembro, no Teatro Maria Matos, a propósito das comemorações do 46.º aniversário da Associação Musical Lisboa Cantat, e a 28 de dezembro, na Igreja de São Domingos, no ciclo de concertos Coros do Mundo, onde recebe o coro norte-americano Larimer Chorale.

Coro dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

Em abril de 1964, com o objetivo de divulgar a música popular portuguesa, nascia o Orfeão do Pessoal da Câmara Municipal de Lisboa (CML). Anos mais tarde, o grupo passou a chamar-se Coro dos SSCML, mas a missão continuou a mesma. Atualmente, o coro integra cerca de 20 elementos, que ensaiam semanalmente sob a direção do maestro Sérgio Fontão. Aberto à participação de todos os colaboradores da CML, tanto no ativo como aposentados, e seus familiares, podem também candidatar-se os associados, utilizadores e alunos da Universidade Sénior dos SSCML.

Na semana de 11 a 15 de dezembro, o grupo irá fazer duas apresentações à comunidade: dia 12, no átrio do edifício-sede dos Serviços Sociais e, no dia 14, no átrio do Edifício Central do Campo Grande, ambas às 12h.

Coro Juvenil e Coro de Câmara do Instituto Gregoriano

A sala de ensaios é pequena, dadas as características do edifício, situado em Entrecampos, que alberga o Instituto Gregoriano de Lisboa (IGL), mas as raparigas e os rapazes que ali ensaiam não deixam que isso afete o seu trabalho. Nos muitos concertos e recitais para que são convidados, o Coro Juvenil e o Coro de Câmara do IGL apresentam-se, frequentemente, juntos. Se o primeiro é um coro de vozes iguais, composto por sopranos e contraltos entre os 11 e os 16 anos, o segundo é um coro de vozes mistas, onde os sopranos, contraltos, tenores e baixos têm entre 14 e 18 anos. São coros curriculares, dos mais avançados da escola, que, sob o olhar atento da maestrina Filipa Palhares, ensaiam e apresentam um repertório mais complexo.

No dia 15 de dezembro, ambos os grupos apresentam-se na Igreja de Nossa Senhora de Fátima.

paginations here