O encenador David Pereira Bastos assume que poderia ser um espetáculo de homenagem a Fernanda Lapa, a fundadora da Escola de Mulheres, desaparecida em 2020. Na seleção de textos das grandes tragédias gregas que se combinam em dirty shoes don’t go to heaven estão trechos de As Troianas, Hécuba e As Bacantes, todas elas peças de Eurípedes que Fernanda Lapa trabalhou em vários momentos da sua extensa carreira.

Mas, “mais do que uma homenagem à Fernanda”, Pereira Bastos procurou fazer “uma homenagem ao teatro da palavra que tanto lhe agradava”, e livremente, “sem recorrer às anotações ou ao pensamento por ela produzido à volta das tragédias gregas que encenou”, criar um objeto assente numa “dramaturgia intertextual, com atores a lidar com materiais descarnados”, num espetáculo de “espaço vazio, de liberdade espacial.”

Embora fosse “abordar a tragédia como disciplina do teatro e do trabalho do ator em específico” aquilo que mais interessou a Pereira Bastos, em dirty shoes don”t go to heaven ecoa, mesmo que à distância, o olhar crítico de Fernanda Lapa sobre a figura feminina no teatro clássico. A ressonância trágica das heroínas de Eurípedes, como Hécuba, Polixena ou Cassandra, surgem como arquétipos da visão que os gregos reservavam à mulher, “tanto na sociedade como no próprio teatro”, e embora o encenador gostasse que o espetáculo tivesse “um discurso de superação”, o papel da mulher “está definido”, espelhando, independentemente da condição humana ou divina, o olhar patriarcal, que quase sempre lhe reservou um caráter sacrificial no cânone da tragédia.

Esse “papel muito limitado da mulher na tragédia clássica” é, contudo, como que transgredido na Antígona de Sófocles. “Trouxe essa peça devido à confrontação que oferece entre o feminino e o masculino”, explica. A insubmissa “Antígona é a única figura feminina que desafia abertamente o poder instituído.”

À parte de protagonistas femininas trágicas, a perplexidade surge quanto ao título em Inglês – literalmente, “sapatos sujos não vão para o céu”. Pereira Bastos percebe a estranheza, referindo a sua intenção de “prestar homenagem” ao amigo de infância Daniel Silvestre, “autor da sapatilha de ténis que está reproduzida no cartaz”. Ao mesmo tempo, “o titulo em inglês é sugestivo, é sexy e acaba por estabelecer uma ligação à moral ocidental das almas limpas que chegam ao céu”, salienta com um toque de ironia, sublinhando o cenário branco e os figurinos de cores neutras idealizados por Bruno Simão.

Com interpretações de Bruno Soares Nogueira, Catarina Pacheco, Joana Campelo, Leonor Cabral, Sílvia Figueiredo, Tomás Barroso e Wagner Borges, dirty shoes don’t go to heaven é 74.ª produção da companhia Escola de Mulheres, fundada em 1995, e que teve como primeiro espetáculo As Bacantes, numa encenação de Fernanda Lapa.

Canções de uma Noite de Verão (1 de junho, Terreiro do Paço, às 22 horas) e Miguel Araújo – Dança de um dia de Verão (30 de junho, jardim da Torre de Belém, à mesma hora) são os concertos especiais à beira-Tejo, de entrada livre, que assinalam o início e o fim da edição de 2023 das Festas de Lisboa, evento anual que é, com toda a certeza, a maior celebração anual da cidade.

Antes de revelarmos mais pormenores sobre estes dois grandes momentos, as Festas têm, como habitualmente, os principais atrativos nos 16 arraiais oficiais que animam os bairros da cidade e no grande desfile das Marchas Populares, com cerca de dois mil marchantes a descer a Avenida da Liberdade. Este ano, a inspiração é o Parque Mayer, tema da Grande Marcha, e as marchas mostram pela primeira vez os seus figurinos e coreografias nas sempre concorridas exibições de pavilhão (de 2 a 4 de junho, na Altice Arena), seguindo-se o desfile na avenida na noite de Santo António (dia 12).

Como o santo de eleição da cidade é Santo António, e de fama de casamenteiro tanto goza, como não poderia deixar de ser, nesse mesmo dia celebram-se os Casamentos de Santo António na Sé de Lisboa e no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Fado e outras “canções”

O Fado no Castelo é já uma tradição da Festas e, este ano, promete duas noites surpreendentes. Sob o cenário da magnífica Praça de Armas do Castelo de São Jorge, estão marcados novos encontros artísticos inesperados em palco, tendo desta vez como protagonistas Sara Correia e Stereossauro (dia 16), e Katia Guerreiro e o rapper Jaca (dia 17).

Outro grande concerto é o que se realiza quase no final, a 29, com a música clássica a tomar conta do jardim da Torre de Belém, com o Concerto Sinfónico de Verão. Em palco, cem vozes do Coro do Festival de Verão e a Sinfonietta de Lisboa, sob a direção dos maestros Paulo Lourenço e Cesário Costa, com vários solistas convidados, interpretam a Missa de Coroação, de Mozart, excertos da Oratória de Páscoa, de Bach, e o Salmo 150, de Eurico Carrapatoso.

Mas, voltando ao início, é no Terreiro do Paço que tudo começa, na noite de dia 1, com Canções de uma Noite de Verão, um concerto que dará uma nova sonoridade a alguns êxitos da música pop/rock portuguesa. As vozes de Ana Bacalhau, António Zambujo, Áurea, Conan Osiris e Marta Ren são protagonistas, acompanhadas pela Orquestra Pop Portuguesa, sob a direção do Maestro Jan Wierzba. O espetáculo conta com direção artística de Luís Varatojo.

A terminar, Miguel Araújo oferece a Dança de um dia de Verão. O autor de alguns dos recentes sucessos da música portuguesa, como Anda comigo ver os aviões ou Quem és tu miúda apresenta-se ora a solo, ora acompanhado pela sua banda. É com ela que vem ao encerramento das Festas de Lisboa, convidando Bárbara Tinoco, Os Quatro e Meia e Tatanka para se juntarem à festa que vai ser de arromba.

Nas Festas de Lisboa cabem muitas mais propostas imperdíveis nos diferentes espaços culturais municipais, como a celebração do quinto aniversário do LU.CA, os 135 anos do nascimento de Fernando Pessoa ou o espetáculo de música teatral 100 Amália no Teatro São Luiz. O cinema, a literatura, o teatro e outros projetos artísticos ocupam vários locais um pouco por toda a cidade, na sua maioria com entrada gratuita. Na agenda, há ainda outras festas que passam pela gastronomia e cultura popular, pela dança, pintura, fotografia, DJs e atividades para famílias.

Toda as novidades são acompanhadas no nosso site e a programação integral pode ser consultada aqui.

Depois de Jardim Zoológico de Cristal, em 1998, e Um Elétrico chamado Desejo, em 2010, Diogo Infante volta a Tennessee Williams com uma peça menos convencional do ponto de vista da obra do autor. Embora contenha muitos dos temas tidos como recorrentes ao longo das dezenas de peças que escreveu, nomeadamente a evocação autobiográfica, A peça para dois atores parece filiar-se numa tentativa de Williams para reinventar a forma e a linguagem do seu teatro, embora isso não tenha tido particular sucesso à época, levando mesmo o autor a escrever várias versões da peça.

Para este espetáculo, Infante optou pela derradeira versão (publicada em 1975), “a mais compacta e mais ‘simples’,” mas fazer A Peça para Dois Atores no atual momento foi, para o encenador, “conseguir concretizar três desejos num só.”

Primeiro, levar a cena um texto que “ressoa intimamente desde os tempos do Conservatório, há uns 30 anos”. “A ideia de que a casa do ator é um teatro sempre teve em mim um grande eco,” explicita o encenador, lembrando a tragédia de Felice e Claire, irmãos e atores, considerados loucos e abandonados pela sua trupe num velho teatro. Como que aprisionados naquele cenário, ambos parecem condenados a interpretar para o público uma peça em que são as próprias personagens. “É curioso como quando ainda só sonhava ser ator me conseguia projetar no futuro e encontrar afinidades com estes dois irmãos”, acrescenta.

O segundo desejo concretizado foi o de juntar no mesmo palco “dois atores admiráveis com quem nunca tinha trabalhado: Luísa Cruz e Miguel Guilherme.”

Pouco antes da pandemia, “o Miguel Guilherme desafiou-me para trabalharmos juntos,” lembra o encenador. “Embora não fosse peça para contracenarmos, seria perfeita para o dirigir, ainda mais porque o Miguel nunca tinha feito Tennessee Williams.”

Acaba por ser Miguel Guilherme que, após se confrontar com “um texto complexo e forte”, sugere Luísa Cruz para o papel de Claire. “O Miguel e a Luísa, para além de serem muito amigos, trabalharam vários anos juntos na Cornucópia,” o que lhe permite um raro sentimento de cumplicidade que engrandece ainda mais o espetáculo.

Além do mais, para Diogo Infante trabalhar com Luísa Cruz foi mais uma estreia. E, “estes dois pesos pesados tinham as características perfeitas para as personagens”. Mais uma razão, portanto, para ter valido a pena esperar 30 anos para fazer esta peça.

Por último, Infante conta como “sempre que lia a peça, a imaginava ser feita no palco da sala grande do Trindade”. O vetusto teatro do Chiado parece perfeito para a solidão em que estão cativos Felice e Claire, muito embora a carga dramática emprestada pelos companheiros criativos do Teatro Meridional – a luz de Miguel Seabra, a sonoplastia de Rui Rebelo e o cenário de Marta Carreiras – sejam fundamentais para, como pretende o encenador, A Peça para Dois Atores projete na “desconstrução do próprio teatro” inquietações suficientes para interpelar e tocar cada espectador. Nem que seja porque, tal como na vida, “nem sempre o teatro tem finais felizes.”

Como nasceu a ideia de um díptico? Porque considerou que tinha que fazer dois filmes que fossem como que o espelho um do outro?

Aconteceu um bocadinho como uma fatalidade do destino. O Mal Viver podia ser um filme passado num hotel sem clientes. Com clientes seria mais interessante, logicamente. Mas só podia ter clientes se houvesse financiamento para isso. O financiamento aconteceu e, como havia esse plano B e as coisas estavam preparadas, percebi quase imediatamente que podiam ser dois filmes. Dois filmes em que um mostrava o que o outro escondia. Era uma ideia já antiga ter dois pontos de vista sobre o mesmo tempo e o mesmo espaço.

Quando pensou no espaço onde decorre a narrativa soube desde o início que seria um hotel?

Sim, sempre pensei que seria um hotel, mais ou menos decadente, mais ou menos abandonado, mais ou menos com poucos clientes. Tinha que ser um hotel porque é um sítio de sobrevivência económica, um sítio onde as personagens estão porque não têm outra solução. Estão forçosamente presas. Não estão presas numa casa de onde eventualmente podiam sair, mas sim num sítio que é também o seu modo de vida.

Existe alguma razão em particular para ter escolhido o Hotel Parque do Rio, em Ofir?

Houve uma razão particularíssima: este hotel faz parte da minha infância. Quando era miúdo, nos anos de 1960, havia poucas piscinas públicas em Portugal. Muitos fins-de-semana, os meus pais levavam-me a mim e ao meu irmão para este hotel, para brincarmos na piscina. Vimos cerca de 80 hotéis em Portugal, de Norte a Sul. Eu sabia que este existia, mas deixámo-lo para o fim, porque tinha medo que já não fosse como o imaginava. Mas era! Mal chegámos ficou decidido que seria aquele. O dono do hotel é arquiteto e filho do mesmo arquiteto que fez o hotel, portanto mantem-no como uma joia preciosa. Também o escolhemos por ser um hotel sazonal e no inverno estar vazio, o que facilitou as filmagens.

Porque gosta de contar histórias que refletem realidades dolorosas, o sofrimento e o conflito? É mais fácil para si filmar o lado mais negro?

Viver Mal não é assim tão triste! Sei lá, se calhar o Freud explicava… Os dois filmes são sobre a ansiedade de ser mãe. Algo que pode ser tão belo e tão trágico. São as coisas que me interessam e me dizem profundamente respeito. Quanto mais velho, mais vou percebendo que se deve falar sobre aquilo que nos interessa e nos diz respeito. Isto levou-me também à grande redescoberta do [Ingmar] Bergman, que fazia exatamente isso.

Viver Mal inspira-se em três obras do dramaturgo August Strindberg. Porquê a escolha deste autor?

Tem, precisamente, a ver com a minha reaproximação ao Bergman. Na verdade nunca estive longe do Bergman, mas com a idade fui percebendo melhor as coisas. O mestre espiritual dele era o Strindberg. O projeto, para além das atrizes, teve como semente o Strindberg, que reli todo. Mesmo o Mal Viver começou com uma peça do Strindberg chamada Os Credores, influência que depois desapareceu. Quando surgiram os clientes fazia todo o sentido que estes fossem inspirados em peças do Strindberg. No fim, a que se manteve mais parecida com o original é a segunda das três histórias de Viver Mal, baseada na peça O Pelicano. As outras são todas muito diferentes.

Nos dois filmes volta a trabalhar com as atrizes de sempre…

Sim, são sempre as mesmas. Com novas contratações, neste caso a Madalena Almeida.

As personagens centrais dos seus filmes são sempre mulheres. O foco é a visão que elas têm do mundo, no caso em particular de Mal Viver e Viver Mal da maternidade. Porquê este fascínio pelas mulheres?

É mais um fascínio pelas atrizes. Na minha vida, que já não é assim tão curta, fui sempre encontrando atrizes disponíveis para se entregarem e para me darem coisas interessantes. Muito mais do que atores. É fundamentalmente isso. Começo sempre os projetos a pensar que papéis é que elas podem ter, onde se vão encaixar. Por isso é que as atrizes são sempre as mesmas. Só quando aparecem personagens muito jovens é que faço contratações através de casting. Shakespeare também escrevia sempre para a mesma companhia. O John Cassavetes e o Mike Leight também o faziam.

O papel das atrizes e dos atores na construção da narrativa faz parte do seu método de trabalho. Porquê a necessidade deste trabalho de equipa?

A estrutura do argumento é definida por mim. Os atores participam na escrita dos diálogos e da ação das cenas. É uma coisa que faço há muito tempo e que venho destilando. Sozinho não consigo ter tão boas ideias como com eles. Nas sessões de ensaios, que são gravadas, vou roubando tudo o que eles me vão dando. Depois, evidentemente, seleciono eu, manipulo eu. Não é nada de novo, voltando ao Shakespeare, já ele fazia a mesma coisa. Há neste método, um problema filosófico à partida: é que a interpretação da realidade é individual. Não há verdade, só há realidade. A verdade é individual. Logo, tentar impor uma versão da realidade a outra pessoa é um contrassenso. Mais vale descobrir a interpretação da realidade em conjunto, ou uma interpretação da realidade que faça sentido para os atores. O que me interessa é filmar a verdade deles, não a minha.

Mal Viver recebeu o Urso de Prata em Berlim. O que representa para si este prémio?

Mais vale tarde que nunca [risos]. É fundamental para mim, é um grande conforto e um grande consolo.

Heinrich Mann

Professor Unrat

Anjo Azul (1930) foi a primeira das sete obras-primas que Josef Von Sternbeg dirigiu com Marlene Dietrich, tornando uma atriz quase desconhecida num dos ícones mais fascinantes da sétima arte. Na base do filme está o romance Professor Unrat de Heinrich Mann. As duas obras apresentam, contudo, profundas diferenças. Desde logo, a estrutura do livro é definida por um nome e o seu reverso, Raat/Unrat (lixo, porcaria, esterco) enquanto no filme é centrada num lugar, o cabaret Anjo Azul, verdadeiro antro de perdição. Também ao protagonista, o professor Raat, é reservado um tratamento distinto. Na versão cinematográfica é apresentado como vítima de uma “mulher fatal” que, no final, procura desesperadamente a respeitabilidade perdida. Na obra original, o professor é um déspota adepto da autoridade e da ordem vigente, paradoxalmente, imbuído de um ódio e de uma sede de destruição, quase anarquista, face à arrogância das classes superiores. Aliado ao poder de sedução da cantora Rosa Fröhlich, vai corromper, uma a uma, todas as figuras gratas da cidade. O romance antecipa admiravelmente a decadência de valores que se consumou com a ascensão do nazismo, razão pela qual foi um dos livros mais perseguidos durante o III Reich. E-Primatur

Filipa Martins

O Dever de Deslumbrar

Natália Correia marcou o século XX português pela personalidade desassombrada e pela extraordinária qualidade da sua obra que tocou todos os géneros literários: do barroco fulgurante do seu teatro, revisitação dos principais mitos da cultura portuguesa, ao lirismo místico da sua poesia, da profundidade dos seus ensaios sobre a questão da Identidade à adaptação dos mitos clássicos gregos ao Portugal contemporâneo. Produto de seis anos de estudo, esta biografia coteja a vida da escritora com os momentos determinantes da sua obra: a infância e o abandono do pai, a profunda ligação à mãe e a relação com uma irmã que “ama mais à distância”, os quatro casamentos (três com homens muito mais velhos e o último, considerado a “união casta com um irmão”), a oposição à ditadura salazarista e, depois, ao gonçalvismo, a experiência como deputada, as tertúlias que promoveu, primeiro em casa, depois no bar Botequim, o paganismo e o culto do Espírito Santo, o iberismo (a defesa de uma comunidade cultural “ibérica euro-afro-americana”). Um valioso contributo que ajudará a cumprir o famoso vaticínio da grande poetisa: “Vai ser preciso passar uma década sobre a minha morte, para começarem a compreender o que escrevi.” Contraponto

Rainer Maria Rilke

Novos Poemas

Poeta austríaco (1875/1926), autor das Elegias de Duíno, Rainer Maria Rilke expressava um conceito da arte como vocação quase religiosa. Definia o seu processo de escrita como uma “reversão” através da qual os poemas lhe eram ditados por uma suposta “consciência universal”. Os seus temas são o amor, a morte, os terrores da infância, a angústia existencial e a questão de “Deus”, que via mais como uma “tendência do coração” do que como um ser supremo identificável. Os Novos Poemas, construídos em duas partes, são uma das obras de maturidade do poeta a par de As Elegias de Duíno e Sonetos a Orfeu. Escreveu-os “não para retirar do mundo a arte como uma selecção, mas para elevar a sua incessante transformação à magnificência”. Inspirados pela escultura de Rodin e pela obra pictórica de Cezanne que despertam no autor a “total entrega do eu à arte” refletem, segundo Maria Teresa Dia Furtado, tradutora e prefaciadora da obra, “um fenómeno da ‘transformação’, como transformação do que olha demoradamente a coisa, e a transformação da coisa pelo facto de ser olhada demoradamente. E por fim a transformação da coisa e do poeta na palavra poética”. Diz Rilke em Viragem: “A obra do olhar fez a sua criação / faz tu agora a obra do coração”. Assírio & Alvim

António Jorge Gonçalves

Welcome to Paradise

O “paraíso” deste diário gráfico é a cidade de Lisboa para os turistas que em torrentes humanas a visitam. Para os habitantes da cidade, a sensação é bem diferente, entre o olhar irónico mais ou menos tolerante, a estranheza e a exaustão. A visão do autor, Prémio Nacional de Ilustração 2013 pelo livro Uma Escuridão Bonita, com texto de Ondjaki, que transparece nesta obra, reproduz de perto essa atitude. Com uma boa dose de ironia e com um traço caricatural num expressivo preto e branco, regista o quotidiano de uma verdadeira Babilónia reinventada. O familiar turista equipado com os seus inevitáveis óculos escuros e calções, e munido do indispensável selfie stick, percorre as ruas da capital fixando para a eternidade os momentos junto ao rio, no túmulo de Camões ou em trânsito no elétrico 28. De pé nas filas, sentados nos tuk-tuks, montados nas trotinetas, ei-los a desfrutar da cidade de Ulisses, à beira da Sé, pendurados no Elevador de Santa Justa ou em romaria ao bairro de Alfama. Porém, o amor floresce em todas as esquinas e os pares enlaçam-se nos relvados e nos bancos de jardim, ou não fosse Lisboa, como escreveu Manuel Alegre, “A cidade que tem / Teu nome escrito no cais.” Orfeu Negro

Manuel S. Fonseca

Crónica de África

As qualidades que invejamos num bom escritor incluem invariavelmente a memória, o estilo, e a imaginação. O estilo é fundamental; quanto às outras duas podem existir em diferentes autores, separadamente. Manuel S. Fonseca, editor e crítico de cinema, é um felizardo pois possui as três. O seu estilo é enérgico e a linguagem colorida, miscigenando o português com palavras dos dialetos angolanos (vocábulos só dominados pelos que viveram naquele país). A memória é prodigiosa, reproduzindo ao pormenor cenas da infância e da adolescência, intensificadas pelo sentimento de felicidade e pela capacidade de recriá-las com uma câmara a filmar (os episódios descritos pelo autor parecem estar a acontecer no momento em que os lemos). A imaginação reflete-se no modo de contar, quando as referências trazidas da música ou do cinema não são meras citações culturais, mas uma espécie de moldura que amplifica as situações de quem revê o filme da vida que o fez ser quem é. Por outro lado, Manuel S. Fonseca parecia destinado a Angola, como se um país pudesse reclamar alguém que por engano tinha nascido longe dali. [texto: Ricardo Gross] Guerra & Paz

Luísa Beltrão

Pela Graça de Deus – o mistério da Torre de Belém

Acessível apenas por mar, e aparentemente inexpugnável do exterior, em pleno século XVI, a Torre de Belém é palco de uma série de crimes insólitos. António Cardoso de Mello, Ouvidor da Casa do Cível, tinha como trabalho coadjuvar o desembargador na recolha de dados necessários ao julgamento dos crimes praticados por homens, exceto no campo da feitiçaria, aí executados por mulheres, e sentia uma mórbida curiosidade, por um lado, no contacto com a perversidade das gentes, e, por outro, no desejo de restabelecer a justiça na defesa dos fracos e no castigo dos ofensores. António de Mello vê-se então a braços com uma série de homicídios hediondos, cujas datas são escolhidas com intuitos pré-definidos, tal como as próprias vítimas, colocadas, uma a uma, em cada piso da Torre: “o primeiro cientista, o segundo académico, o terceiro cortesão, e agora Mateus Sobreiro, astrólogo.” Enigmas, história, ciências ocultas, astrologia, é o que vai encontrar neste romance ao qual Luísa Beltrão dedicou cinco anos de investigação. Terminada a sua leitura, vai concluir que “há pontas soltas, sim senhor, mas se se começa a puxar queimam-se as mãos. E comprovar as infrações? Não há maneira! Tu falas de um labirinto, eu falo de uma conjura gigantesca!” [texto: Sara Simões] Casa das Letras

José António Barreiros

O Piloto de Casablanca

José António Barreiros, advogado criminalista de referência, publicou vários livros sobre essa área jurídica. Tem estudado a guerra secreta em Portugal no período 1939-1945, sendo autor do site 24Land. Sobre esse tema editou, O Espião Alemão em Goa e também Traição a Salazar, entre outros livros hoje esgotados. Na sua mais recente obra, traça a biografia José Cabral, um herói esquecido que se distinguiu na Aviação Naval. Perito em acrobacia aérea, as suas façanhas conheceram fama. Colocado em São Jacinto, Lisboa e Macau, levou a cabo, neste território, missões de salvamento de pilotos caídos na China, tendo sido por isso condecorado com a Legião de Mérito. Durante a Segunda Guerra Mundial foi o único piloto da Aero Portuguesa a assegurar a linha Lisboa-Tânger-Casablanca. Portugal, país neutral, era a única potência autorizada a assegurar essa rota. Devido às missões secretas que levou a cabo em prol da causa aliada, recebeu a Legião de Mérito norte americana, o mais alto galardão que pode ser concedido a militares estrangeiros. Um dos aviões que tripulou foi adjudicado por intervenção direta do General Dwight Eisenhower, que então assegurava o comando supremo da vitoriosa operação de desembarque no Norte de África, que marcou o início do fim do III Reich. À realidade, o autor acrescenta o mito conjeturando: “o avião da cena final do filme Casablanca, com Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, poderia ter sido o seu avião, um Lockeed Loadstar, 18.” Oficina do Livro

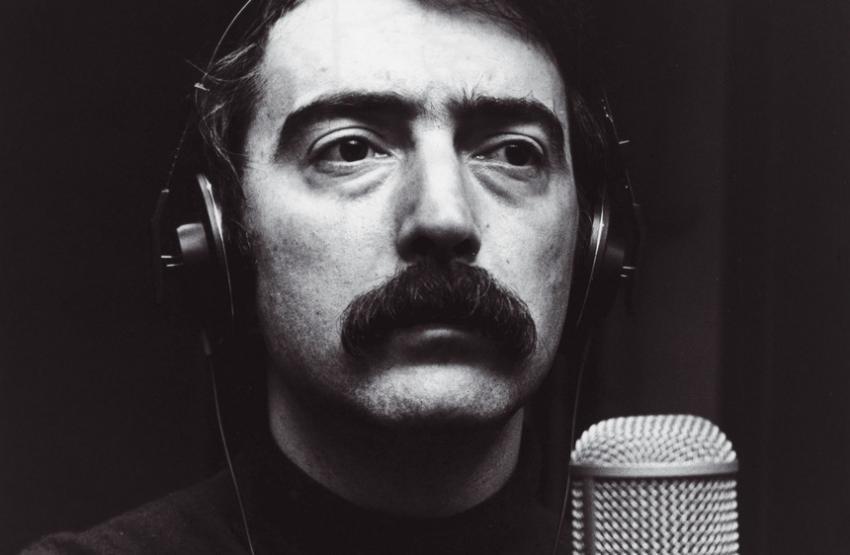

São dele temas incontornáveis da música popular portuguesa como Inquietação, Qual é a tua, ó meu, Eu vim de longe, eu vou pra longe ou Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, para referir apenas alguns. Considerado um dos grandes nomes da música portuguesa, o músico, cantautor e produtor musical José Mário Branco trabalhou com nomes como Sérgio Godinho, Camané, Fausto, Janita Salomé, Amélia Muge ou Carlos do Carmo.

Entre 2000 e 2019, ano da sua morte, José Mário Branco foi diretor artístico do grupo coral a capella Canto Nono, constituído por Dalila Teixeira, Joana Castro, Diana Gonçalves, Daniela Leite Castro, Lucas Lopes, Jorge Barata, Rui Rodrigues e Fernando Pinheiro. Agora, o octeto traz para o palco do Maria Matos o espetáculo A força (o poder) da palavra – Um canto a José Mário Branco.

Segundo um dos seus membros, Fernando Pinheiro, esta “é a consequência lógica de uma cumplicidade construída ao longo de 20 anos”. O seu desaparecimento inesperado deixou o país culturalmente mais pobre, mas também mais triste. O grupo “ressentiu-se imenso. A vivência artística que tínhamos com ele era muito forte, mas a vivência pessoal era fortíssima”, esclarece.

Depois da morte do mestre, veio a pandemia, e durante esse período tão atípico, o grupo “bateu fundo. Estávamos todos um bocadinho perdidos, não sabíamos o que fazer até surgiu a ideia de aproveitar esta história pessoal e musical que tivemos com o Zé Mário Branco.”

Surgiu, assim, a intensão de pôr de pé este concerto, que é também uma homenagem à palavra, “uma constante na obra do Zé Mário. A sua força e o seu poder sobressaíam sempre.”

Depois de lançada a ideia, foi preciso escolher o repertório, o que revelou ser uma tarefa árdua. “O Zé Mário criou muitas obras para teatro e cinema, para outros cantores enquanto arranjador. Queríamos que o espetáculo tocasse em todos estes lados, mas quando nos apercebemos tínhamos cerca de 40 músicas”. De fora tiveram de ficar muitas canções especiais, mas ainda assim o alinhamento conta com 17 temas.

Para este concerto, o Canto Nono conta com várias colaborações de músicos especiais para José Mário Branco: “ele prezava muito a relação pessoal, por isso desafiámos algumas pessoas que eram importantes para ele a fazerem novos arranjos.”

“Falámos com a Amélia Muge e o Zé Martins (ex-Trovante); o Tomás Pimentel (um homem dos sopros); o pianista Filipe Raposo (que, como dizia o Zé Mário, era um dos grandes talentosos instrumentistas da nova geração), e o Zé Manuel David, dos Gaiteiros de Lisboa”. Os novos arranjos revelaram ser “surpresas muito interessantes. A Amélia Muge e o Zé Martins fizeram um arranjo juntos para a canção Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, que ficou extraordinário”, confidencia.

Para o grupo, a ideia deste espetáculo era fazer uma “reconstrução da obra executada”. Foi partindo desse princípio que o Canto Nono quis lembrar o seu mentor: “as pessoas falam de homenagens e tributos, mas eu raramente uso essas expressões, até porque o Zé Mário era muito avesso a essas coisas”.

Antes da atuação em Lisboa, o Canto Nono atuou no Coliseu do Porto, a 28 de abril, num espetáculo que foi gravado. “A ideia é ter um disco ao vivo. São quase dois anos a trabalhar neste espetáculo pelo que seria uma pena não haver um registo para a posteridade”. Depois do Maria Matos, o Canto Nono ruma ainda mais a sul, para apresentar o projeto em Loulé, a 13 maio.

“Uma família normal como todas, com as suas coisas”, diz Memé (Ana Castro), respondendo à sucessão de questões que o médico (Américo Silva) coloca sobre quem é quem na família Coleman, ou Zenelli, ou Fortuna. É que, como repara o clínico, nem todos partilham o mesmo apelido e a confusão tende a instalar-se.

Esta hilariante cena sucede já na segunda parte da peça de Claudio Tolcachir, quando todos sabemos que Memé é a mãe de Marito (Vicente Wallenstein), Verónica (Raquel Montenegro) e dos gémeos Damián (Nuno Gonçalo Rodrigues) e Gabi (Nídia Roque). À exceção de Verónica que, há muitos, muitos anos, terá deixado de viver com a mãe, e que agora, casada e com dois filhos, parece estar confortavelmente instalada na vida – ao ponto de até ter um motorista (Hélder Braz) e tratar o médico pelo nome próprio –, todos os outros vivem na mesma casa, num bairro popular de Buenos Aires, sob a proteção tutelar da Avó (Antónia Terrinha).

E é a casa que abre ao olhar do espectador a mais completa disfuncionalidade destas personagens “vivendo sobre a pressão da necessidade”, como enfatiza Pedro Carraca, que encena pela primeira vez em português A omissão da família Coleman (os Artistas Unidos haviam feito, em 2017, uma leitura para a Antena 2), a peça mais famosa de Tolcachir, autor argentino muito apreciado pela companhia fundada por Jorge Silva Melo, que chegou a encenar Emília, capítulo posterior da informalmente chamada Trilogia da Família (de que faz parte O Vento num Violino, peça também já levada a cena pelos Artistas Unidos).

Mas, é pertinente voltar à origem deste texto habitado por uma família estraçalhada, a que Tolcachir e a sua trupe começaram a dar vida há cerca de 20 anos, durante a enésima crise política, financeira e social que assolou a Argentina – no caso, aquela que ficou conhecida por El Cacerolazo.

No final de 2001, ao mesmo tempo que as ruas se agitavam e a Argentina vivia um dos seus períodos mais tumultuosos, Tolcachir debutava como dramaturgo, absorvendo meticulosamente a improvisação dos atores, ou melhor, do grupo de amigos que reunia no seu apartamento, em Buenos Aires. Ao longo de cerca de um ano, viriam a criar, como uma espécie de modo de sobrevivência, a peça que, anos depois, se tornaria um dos maiores fenómenos do teatro argentino. Antes da digressão internacional, que passou por Lisboa, A omissão da família Coleman terá feito mais de duas mil representações, entre o apartamento do dramaturgo e encenador onde tudo começou e os palcos mais convencionais.

“Comigo, nunca faremos este texto”,

vaticinou Jorge Silva Melo

Tolcachir e a sua companhia Timbre 4 passaram pelo Centro Cultural de Belém, em 2009, com A omissão da família Coleman. Na sala, estava um espectador especialmente atento que haveria de clamar “obra-prima!” Era Jorge Silva Melo que, siderado com o que vira, logo considerou ser impossível fazer a peça tão bem quanto os artistas argentinos que tanto o entusiasmaram. Pedro Carraca, que haveria de estar na leitura que os Artistas Unidos fizeram da peça anos depois, contrariava o mestre, tentando fazer ver que só uma ínfima parte do público poderia estabelecer comparação. Afinal, fora apenas uma récita no CCB “e eu, como tanta gente, não a viu.”

Contudo, “o Jorge era irredutível, considerava o texto impossível de encenar àquele nível”, lembra Carraca. Mas, nos Artistas Unidos, “muitos de nós ambicionávamos poder fazê-lo” e, “agora, chegou a altura certa para arriscarmos este texto que é brutal, exigente para os atores porque é construído a um ritmo infernal” como se estivesse permanentemente colado ao quotidiano.

Era o próprio Tolcachir, há uns anos, ao jornal Folha de São Paulo, que garantia pretender, com esta peça, afetar o espectador de maneira a que ele se esqueça que o que está a ver é, tão só, um espetáculo de teatro.

Como na vida real,

aqui “há muito poucas certezas”

O segredo do sucesso de A omissão da família Coleman não estará tanto na sua pertinência política, nem sequer na eventualidade de encerrar um estudo sociológico sobre a desagregação da família. O verdadeiro motor da peça são as ambiguidades e incertezas em torno das suas personagens, tão vividas e tão próximas que parecem ser reconhecíveis a qualquer espectador em qualquer parte do mundo, mesmo tendo nascido no fervor das convulsões sociopolíticas argentinas.

“Quando iniciámos os ensaios, os atores pareciam estar bastante certos sobre quem são elas, mas com o desenrolar dos trabalhos fomos percebendo que Tolcachir apenas parece contar muito sobre as personagens. No fundo, ele diz-nos quase nada sobre elas”, lembra Carraca.

A inteligência do texto está no modo como parece oferecer tantas certezas e, subitamente, tudo ser baralhado pelas próprias personagens que mentem, manipulam e enganam. Porém, segundo Carraca, “não é por maldade que o fazem, mas por necessidade de sobrevivência. E, aqui, toda e qualquer ação de cada uma delas parece passar por se libertarem daquela casa.”

Embora longe de ter o tempo que Tolcachir teve com os seus atores para fazer crescer as personagens da peça, Carraca reúne neste espetáculo um elenco à altura da vertigem e da fluência do texto original, construindo um espetáculo permanentemente vivo e desafiante. Fica a certeza, cremos nós, de que perante o olhar dos Artistas Unidos sobre A omissão da família Coleman, o autor não sentiria defraudada a sua pretensão de, a espaços, até podermos estar a testemunhar a vida real. Mas, tudo isto é teatro. E do bom.

Os coreógrafos e bailarinos Francisco Camacho, Vera Mantero, Olga Roriz, Cláudia Sampaio e Clara Andermatt partilham traços das suas estruturas de criação e produção.

Vera Mantero

O Rumo do Fumo

O “Rumo” é uma estrutura fundada na viragem de 1999 para o ano seguinte com o intuito de produzir os trabalhos de Vera Mantero e de outros coreógrafos. Miguel Pereira é o outro nome que se mantém desde o início. Estão unidos ao Fórum Dança desde os tempos em que partilharam um espaço na LX Factory, de onde se mudaram ambos para a zona da Penha de França.

Sempre tiveram apoios bienais da Direção-Geral das Artes, mas candidataram-se agora ao quadrienal, de modo a espaçar o esforço a que obrigam os requisitos dos concursos, cada vez mais exigentes.

No que resta do ano, podemos acompanhar o trabalho desta estrutura em Almada (O Susto é um Mundo vai estar, a 10 de maio, no Teatro Municipal Joaquim Benite), em Torres Vedras e no Porto (Miquelina e Miguel irá ao Cine-Teatro, dia 13 de maio, e à Associação Nun’Álvares de Campanhã, a 20), mas também em Bruxelas, em outubro, onde Vera Mantero dará um workshop e apresentará uma criação de 2011, O que podemos dizer do Pierre.

Cláudia Sampaio

Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo

Vasco Wellenkamp e Graça Barroso fundaram a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo (CPBC) em 1997. Nesse ano, Cláudia Sampaio tornou-se bailarina da companhia onde exerce, hoje, a função de diretora artística.

A CPBC celebra 25 anos de existência e considera-se, sobretudo, uma companhia de repertório, apesar de no seu historial sobressaírem em número e em apuro estético as criações de Wellenkamp.

Começaram em condições dir-se-iam que muito boas, com o apoio tripartido entre Ministério da Cultura, Câmara de Lisboa e Câmara de Cascais. Em 2011 correram riscos de extinção. Encomendas e intercâmbios com países estrangeiros permitiram que a CPBC retomasse, esporadicamente, a atividade artística. O espaço da Rua do Açúcar onde exercem os trabalhos de produção e ensaios foi doado pela autarquia de Lisboa, quando cessou o apoio financeiro à companhia.

A 1 de abril, apresentaram no Teatro Camões o programa CPBC 25 anos, com coreografias de Vasco Wellenkamp, da dupla Iratxe Ansa e Igor Bacovich, de Ricardo Campos Freire e de Maria Mira.

Olga Roriz

Companhia Olga Roriz

A Companhia Olga Roriz nasceu em 1995. Durante anos desenvolveram o seu trabalho entre os Estúdios Victor Córdon e os estúdios do Centro Cultural de Belém. Desde 2013, a Câmara Municipal de Lisboa possibilitou-lhes a ocupação do Palácio Pancas Palha (em Santa Apolónia).

A companhia não se dedica apenas à criação das suas próprias peças, mas também à formação (através do FOR Dance Theatre), e disponibiliza ainda os seus espaços para a realização de residências artísticas anuais ou periódicas de teatro, dança, música e artes plásticas. O projeto social Corpoemcadeia, em parceria com o Estabelecimento Prisional do Linhó, é outras das atividades que vêm desenvolvendo.

A próxima criação tem estreia marcada para o próximo dia 29 de abril, no CineTeatro Louletano (no mês seguinte estará em Lisboa, no São Luiz), e apresenta uma nova leitura da peça de Peter Handke, A hora em que não sabíamos nada uns dos outros, que originalmente tinha 450 elementos no elenco.

Os espetáculos Pas d´agitation (2022) e Autópsia (2019) prosseguirão nas respetivas digressões.

Clara Andermatt

Companhia Clara Andermatt

Funda a companhia com o seu nome em 1991 com o propósito de coreografar com maior assiduidade, e após ter desenvolvido um percurso de bailarina em Portugal e no estrangeiro. Em 1997 a estrutura é formalizada como associação cultural sem fins lucrativos. Desde a sua primeira peça oficial, En-Fim (1989), vencedora do 1.º Prémio do III Certamen Coreográfico de Madrid, tem feito uso de bailarinos não-profissionais, característica que se mantém até hoje.

Juntar corpos virgens a corpos hi-fi (os que se disciplinaram no bailado clássico e contemporâneo), pessoas com e sem deficiência (caso do projeto inclusivo LAB in Dança, em Santa Maria da Feira, de que é diretora artística), crianças e idosos, tudo serve a Clara Andermatt de matéria de relacionamento, de criação e de descoberta.

Há cerca de 15 anos que a Companhia Clara Andermatt tem o seu espaço de trabalho no Interpress, situado no Bairro Alto. São 30 anos de atividade intensa, sempre dirigida à criação. A recente notícia da não atribuição de subsídio da Direção-Geral das Artes teve por efeitos imediatos a interrupção dos trabalhos em curso.

Francisco Camacho

Eira

A Eira surgiu em 1993 para responder ao aumento da circulação nacional e internacional dos trabalhos do seu membro fundador e diretor artístico, o bailarino e coreógrafo Francisco Camacho. A ideia foi a sistematização do trabalho com o apoio de uma estrutura de produção. António Câmara Manuel, vindo do cinema e da televisão, completou a dupla de fundadores, ocupando-se da produção. Outro dos intuitos da Eira foi o de apoiar o trabalho de outros artistas: são disso exemplos Lúcia Sigalho, no teatro, ou Vera Mantero, entre outros que se viriam a autonomizar.

Com os cortes verificados no “período da troika”, a estrutura não teve capacidade de se ocupar do trabalho de mais pessoas, e reagiu criando o Festival Cumplicidades dedicado exclusivamente à dança contemporânea, cuja edição 2023 decorre de 8 a 21 de maio. A programação incidirá sobre criadores estrangeiros que vieram viver para Portugal nos últimos anos.

Cabe acrescentar que a morada física da Eira fica na Travessa de São Vicente, onde outrora esteve instalado o Teatro da Graça.

A Agenda Cultural de Lisboa agradece aos Estúdios Victor Córdon a cedência dos espaços para a realização das sessões de fotografia.

Todos os livros sugeridos, nas suas várias edições, podem ser requisitados gratuitamente nas 16 Bibliotecas Municipais de Lisboa.

José Cardoso Pires

Dinossauro Excelentíssimo

“O Dinossauro, atrás da secretária dourada, sua varanda, suas patas leoninas, parecia um sonâmbulo pousado num sonho desértico. (…) Nunca alguém lhe diria que há muito tinha perdido o traço humano e que já projetava para longe uma sombra de monstro de solidão, dorso ondulante, a errar por paisagens crepusculares de cinza e metal”. Dinossauro Excelentíssimo foi editado pela primeira vez em 1972, com ilustrações e capa de João Abel Manta, provocando acesa discussão na Assembleia Nacional. “Devo-lhe a eles uma parte do êxito deste livro”, escreveria mais tarde Cardoso Pires. Trata-se de uma sátira à figura de Oliveira Salazar, ao seu regime e instituições. Uma fábula, como lhe chamou o autor, “porque se passa no tempo em que os animais falavam e os homens sufocavam”. Dinossauro Excelentíssimo, não deve, obviamente, ser pensado como um texto sobre o 25 de Abril, mas como uma expressiva alegoria que tem a revolução como horizonte.

Manuel Alegre

País de Abril

A antologia País de Abril reúne 29 poemas de Manuel de Alegre, alguns escritos antes da revolução de 1974 que falavam já de abril e de cravos vermelhos. Poemas de Praça da Canção, editada em 1964, e d’ O Canto e as Armas, de 1967. Em O Canto e as Armas, por exemplo, quatro versos de Poemarma parecem anunciar, com a precocidade de sete anos, o primeiro comunicado da Revolução: “Que o poema seja microfone e fale / uma noite destas de repente às três e tal / para que a lua estoire e o sono estale / e a gente acorde finalmente em Portugal”. Alguns destes poemas foram cantados por grandes intérpretes, incluindo a própria Amália Rodrigues que gravou Trova do Vento que Passa, com música de Alain Oulman, antes da Revolução de 1974. País de Abril inclui também poemas escritos durante o período revolucionário, e publicados, anos depois, em 1981, na obra Atlântico.

José Saramago

Levantado do Chão

Publicado em 1980, Levantado do Chão é o primeiro grande romance de José Saramago. “Um livro que quis aproximar-se da vida, e essa seria a sua mais merecida explicação”, escreveu o autor. De facto, a obra acompanha o quotidiano de uma família rural alentejana, os Mau-Tempo, durante os primeiros 75 anos do século XX, num ambiente real de exploração, desemprego e fome, retratando a sua luta face às forças opressoras: os latifundiários, as forças da ordem e a Igreja. O livro termina nos dias subsequentes à Revolução de 25 de Abril de 1974. Após a constatação de que pouco mudou no Alentejo – “andam aí a rádio e a televisão a pregar democracias e outras igualdades, e eu quero trabalhar e não tenho onde, quem me explica que revolução é esta” -, num dia sob um “sol de justiça”, os trabalhadores unem-se e ocupam as terras: “Vão todos, os vivos e os mortos. E à frente, dando os saltos e as corridas da sua condição, vai o cão Constante, podia lá faltar, neste dia levantado e principal.”

João Tordo

Anatomia dos Mártires

“Julgo que a literatura é sobretudo lenda, novas interpretações do real. Para entender a história, por vezes, a melhor maneira é ficcioná-la”, diz-nos o escritor João Tordo. Este livro é a história de uma obsessão – a do autor e a do protagonista, um jornalista, ambos nascidos após o 25 de Abril de 1974 – pelo mito de Catarina Eufémia, a camponesa assassinada que se tornou um ícone revolucionário. O jovem jornalista investiga a vida de Catarina descobrindo, nesse processo, que a “existência é indissolúvel da memória dos mortos” e que “um mártir é alguém que tem a razão do seu lado e ainda assim fracassa”. A partir daí, escreve uma narrativa singular que não “seria mais um artigo, sequer um relato ou uma ficção ou um ensaio (…) mas a súmula de todas essas coisas (…) uma investigação do assassinato de uma camponesa em 1954 e como esse momento continuava a reverberar no presente (…) a desconstrução de uma mártir a partir da qual se entenderia todos os outros mártires (…) e eu compreenderia o passado, portanto, o presente e o futuro.”

Lídia Jorge

Os Memoráveis

Os Memoráveis, é uma lucida e corajosa revisitação dos mitos da Revolução de Abril. Ana Maria Machado, uma repórter portuguesa em Washington é convidada, em 2004, a fazer um documentário sobre a Revolução. A repórter forma uma equipa e toma como ponto de partida uma fotografia de um jantar em agosto de 1975, que reúne vários intervenientes no golpe de estado, entrevistando-os trinta anos depois. A utopia “de encontro à banalidade dos dias” levou ao desencanto pela construção da “república da pena”, e por um “povo que foi à sua vida, [que] não tinha fome nem sede de justiça”. Um dos protagonistas apresenta a sua síntese irónica da revolução: “Progressão, denegação, concurso de televisão”. Porém, este romance pretende ser uma homenagem ao 25 de Abril e projetar o seu exemplo como motivo de esperança no futuro. Por isso, à serie de entrevistas que constituem a reportagem – “a realidade” – segue-se o argumento do documentário – “a celebração do mito”.

Desde 1992, ano em que fundou a produtora David & Golias, Fernando Vendrell é realizador e produtor. Porém, o seu percurso no cinema iniciou-se em 1981, tendo feito trabalhos como fotógrafo de cena, diretor de produção e assistente de realização.

Para além do trabalho no cinema, assinou várias séries para televisão, das quais se destaca 3 Mulheres, que parte das biografias da poetisa Natália Correia, da editora Snu Abecassis e da jornalista Vera Lagoa. As suas obras oferecem uma perspetiva intimista das personagens que retrata, sejam elas fictícias ou reais.

Sombras Brancas é o segundo filme do cineasta tendo por base uma obra literária. O primeiro foi Aparição (2018), adaptado do romance homónimo de Vergílio Ferreira. No entanto, Vendrell confessa que em 2012, ainda antes de Aparição, esta segunda adaptação cinematográfica já tinha começado a tomar forma.

“Através de uma conversa entre amigos onde se discutia a possibilidade de adaptação de obras literárias para cinema, ou escritores que tivessem uma escrita cinematográfica, alguém referiu o Cardoso Pires. De uma forma automática, e conhecendo eu a sua obra, afirmei que seria interessante adaptar o De profundis, Valsa Lenta. Foi uma reação instintiva, que se prendia com uma situação vivida pelo escritor, uma situação que era maior do que a própria vida, maior do que uma obra literária. Era uma experiência radical em termos humanos, e foi isso que me impulsionou”, conta.

Aos 71 anos, José Cardoso Pires sofre um acidente vascular cerebral, perdendo a capacidade de se relacionar com o mundo. Apesar de ser escritor, não reconhece as palavras e não consegue articulá-las com nexo. Lugares, situações e personagens fundem-se, misturando vida real, ficção e memória. No hemisfério direito do seu cérebro surgem personagens surreais e fantásticas que lhe enviam sinais para que se volte a encontrar. Através do hemisfério esquerdo, no “lobo da realidade”, esperançados que ele se reconheça novamente, familiares, médicos, pessoal hospitalar e doentes, procuram trazê-lo para a realidade. Incapaz de comunicar, Cardoso Pires contempla, apático, a consternação de familiares e amigos.

Para o realizador, “um escritor sofrer um AVC que lhe afeta a parte do cérebro que controla a escrita e a linguagem, colocando-o frente ao desconhecido, é uma situação completamente anormal. Posteriormente, depois de regressar à realidade e perante a sua capacidade de superação, Cardoso Pires é desafiado pelo cirurgião João Lobo Antunes, a reportar as suas memórias. O livro que daí resultou é uma obra única do ponto de vista literário e humano, mas também um livro que está classificado com interesse científico.”

Para a realização do filme, Vendrell com o coargumentista Rui Cardoso Martins pesquisaram a obra de Cardoso Pires e elencaram-na para a escrita do argumento cinematográfico. O contributo da família do escritor foi essencial, trazendo novas questões e contextos para o projeto.

“Quando falei com a família e pedi para fazer o filme deram-me carta aberta. Eu e o Rui precisávamos de saber mais sobre o processo hospitalar, então as filhas do Cardoso Pires, Rita e Ana Cardoso Pires, que já conhecia, disseram-nos para falarmos com a mãe, a Maria Edite Pereira, até porque foi ela que esteve sempre ao lado do escritor no hospital, acompanhando todo o processo. Quando nos reunimos com a Edite, ela contou-nos como conheceu o José, revelando episódios do início da relação, nomeadamente um passeio de barco no Campo Grande onde ele ficou isolado no meio do lago”. Esta imagem transmitida pela companheira do escritor surgiu ao realizador como uma “quase metáfora, uma situação visual do que lhe aconteceria no futuro, ou seja, o rapaz sozinho no meio de um lago.”

“Percebemos que, a par do que acontece na cabeça do escritor tínhamos também que abordar a carreira dele e a história de amor entre o casal”, conclui.

Para o realizador o filme é “uma biografia invulgar do escritor, referenciando muito o universo da escrita, até o universo visual, as amizades, as dificuldades que teve, nomeadamente com a censura”. Acima de tudo, procura ser “um pórtico” que leve o espectador à “cabeça do escritor, onde memória, ficção e imaginário se misturam.”

E o ideal será experienciá-lo no grande ecrã, na sala de cinema, que o realizador considera “um espaço criativo solitário, onde o espectador contemporiza a sua memória com impressões e vivências inexplicáveis. Também o meu cinema plasma sensações e emoções por mim vividas e remete dúvidas e questões que procuram resposta.”

Sombras Brancas conta, nos papéis de Cardoso Pires e Maria Edite Pereira, com os atores Rui Morisson e Natália Luiza, sendo que, enquanto jovens, o casal é interpretado por Ana Lopes e Rafael Gomes. Do elenco fazem ainda parte, entre outros, Soraia Chaves, Maria João Bastos, Luís Mascarenhas, Gonçalo Waddington, Rogério Samora e Margarida Moreira.

paginations here