Desde 1992, ano em que fundou a produtora David & Golias, Fernando Vendrell é realizador e produtor. Porém, o seu percurso no cinema iniciou-se em 1981, tendo feito trabalhos como fotógrafo de cena, diretor de produção e assistente de realização.

Para além do trabalho no cinema, assinou várias séries para televisão, das quais se destaca 3 Mulheres, que parte das biografias da poetisa Natália Correia, da editora Snu Abecassis e da jornalista Vera Lagoa. As suas obras oferecem uma perspetiva intimista das personagens que retrata, sejam elas fictícias ou reais.

Sombras Brancas é o segundo filme do cineasta tendo por base uma obra literária. O primeiro foi Aparição (2018), adaptado do romance homónimo de Vergílio Ferreira. No entanto, Vendrell confessa que em 2012, ainda antes de Aparição, esta segunda adaptação cinematográfica já tinha começado a tomar forma.

“Através de uma conversa entre amigos onde se discutia a possibilidade de adaptação de obras literárias para cinema, ou escritores que tivessem uma escrita cinematográfica, alguém referiu o Cardoso Pires. De uma forma automática, e conhecendo eu a sua obra, afirmei que seria interessante adaptar o De profundis, Valsa Lenta. Foi uma reação instintiva, que se prendia com uma situação vivida pelo escritor, uma situação que era maior do que a própria vida, maior do que uma obra literária. Era uma experiência radical em termos humanos, e foi isso que me impulsionou”, conta.

Aos 71 anos, José Cardoso Pires sofre um acidente vascular cerebral, perdendo a capacidade de se relacionar com o mundo. Apesar de ser escritor, não reconhece as palavras e não consegue articulá-las com nexo. Lugares, situações e personagens fundem-se, misturando vida real, ficção e memória. No hemisfério direito do seu cérebro surgem personagens surreais e fantásticas que lhe enviam sinais para que se volte a encontrar. Através do hemisfério esquerdo, no “lobo da realidade”, esperançados que ele se reconheça novamente, familiares, médicos, pessoal hospitalar e doentes, procuram trazê-lo para a realidade. Incapaz de comunicar, Cardoso Pires contempla, apático, a consternação de familiares e amigos.

Para o realizador, “um escritor sofrer um AVC que lhe afeta a parte do cérebro que controla a escrita e a linguagem, colocando-o frente ao desconhecido, é uma situação completamente anormal. Posteriormente, depois de regressar à realidade e perante a sua capacidade de superação, Cardoso Pires é desafiado pelo cirurgião João Lobo Antunes, a reportar as suas memórias. O livro que daí resultou é uma obra única do ponto de vista literário e humano, mas também um livro que está classificado com interesse científico.”

Para a realização do filme, Vendrell com o coargumentista Rui Cardoso Martins pesquisaram a obra de Cardoso Pires e elencaram-na para a escrita do argumento cinematográfico. O contributo da família do escritor foi essencial, trazendo novas questões e contextos para o projeto.

“Quando falei com a família e pedi para fazer o filme deram-me carta aberta. Eu e o Rui precisávamos de saber mais sobre o processo hospitalar, então as filhas do Cardoso Pires, Rita e Ana Cardoso Pires, que já conhecia, disseram-nos para falarmos com a mãe, a Maria Edite Pereira, até porque foi ela que esteve sempre ao lado do escritor no hospital, acompanhando todo o processo. Quando nos reunimos com a Edite, ela contou-nos como conheceu o José, revelando episódios do início da relação, nomeadamente um passeio de barco no Campo Grande onde ele ficou isolado no meio do lago”. Esta imagem transmitida pela companheira do escritor surgiu ao realizador como uma “quase metáfora, uma situação visual do que lhe aconteceria no futuro, ou seja, o rapaz sozinho no meio de um lago.”

“Percebemos que, a par do que acontece na cabeça do escritor tínhamos também que abordar a carreira dele e a história de amor entre o casal”, conclui.

Para o realizador o filme é “uma biografia invulgar do escritor, referenciando muito o universo da escrita, até o universo visual, as amizades, as dificuldades que teve, nomeadamente com a censura”. Acima de tudo, procura ser “um pórtico” que leve o espectador à “cabeça do escritor, onde memória, ficção e imaginário se misturam.”

E o ideal será experienciá-lo no grande ecrã, na sala de cinema, que o realizador considera “um espaço criativo solitário, onde o espectador contemporiza a sua memória com impressões e vivências inexplicáveis. Também o meu cinema plasma sensações e emoções por mim vividas e remete dúvidas e questões que procuram resposta.”

Sombras Brancas conta, nos papéis de Cardoso Pires e Maria Edite Pereira, com os atores Rui Morisson e Natália Luiza, sendo que, enquanto jovens, o casal é interpretado por Ana Lopes e Rafael Gomes. Do elenco fazem ainda parte, entre outros, Soraia Chaves, Maria João Bastos, Luís Mascarenhas, Gonçalo Waddington, Rogério Samora e Margarida Moreira.

Depois de O Pai, em 2016, e de A Verdade e A Mentira, ambos em 2018, esta é a quarta vez que João Lourenço e o Teatro Aberto levam a cena um texto de Florian Zeller, autor francês que, em poucos anos, se tornou um fenómeno planetário, reconhecido do grande público, precisamente, pela adaptação ao cinema das suas peças O Pai e, recentemente, deste O Filho. “Temos um particular orgulho em termos revelado Zeller em Portugal, e até de o ter tido aqui em 2016 a ver a nossa adaptação de O Pai“, lembra o encenador.

Mas, o que é que tanto interessa a João Lourenço na obra de Zeller, nomeadamente em O Filho, que ainda há um par de meses esteve nos cinemas, num filme dirigido pelo próprio, a partir de uma adaptação coassinada com o reputado Christopher Hampton? “O Teatro Aberto tem a matriz de procurar autores contemporâneos cujas obras sejam capazes de colocar problemas que afetam a nossa sociedade. Isto é determinante para desafiarmos as pessoas a refletir sobre eles e a debatê-los. Nesta peça, tal como em O Pai, que era especificamente sobre um homem com a doença de Alzheimer, o tema é a saúde mental e o impacto na vida de uma família.”

O problema da depressão na adolescência, que aqui está em enfoque, “pareceu-nos ser cada vez mais premente, sobretudo porque é uma das marcas que a pandemia deixou”, conclui Lourenço, lembrando que para compreender melhor o panorama atual da doença, o encenador e a dramaturgista Vera San Payo de Lemos consultaram a médica Nazaré Santos, do serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Santa Maria. “Levamos-lhe a peça para a discutir e, posteriormente, ela veio mesmo assistir a um ensaio, tendo ficado muito bem impressionada”. Este aval clínico leva o encenador a estar convicto que trazer ao palco este espetáculo é não só uma urgência, como é prestar “serviço público. Ou não fosse essa uma das funções do teatro.”

A peça acompanha o drama de Nicolau (Rui Pedro Silva), um adolescente que, após a separação dos pais, entra numa espiral depressiva. Primeiro, o jovem começa por faltar às aulas e por sofrer cada vez mais frequentes alterações de humor. Incapaz de lidar sozinha com o assunto, a mãe, Ana (Cleia Almeida), pede a Pedro (Paulo Pires), o pai, que esteja mais presente e que seja mais interventivo na vida do filho.

É então que Ana e Pedro acordam em permitir a Nicolau ir viver com o pai, com a madrasta (Sara Matos) e o meio-irmão recém-nascido. Embora todos procurem dedicar-lhe a maior das atenções e transmitir-lhe amor, o estado do jovem degrada-se ao ponto do pai descobrir que em causa pode estar não só a segurança de Nicolau como a de toda a família.

A situação depressiva do rapaz e, consequentemente, dos pais que se veem incapazes de lidar com o filho, da madrasta compreensiva e cooperante, mas que acaba por temer pelo seu bebé, permite aos atores um exigente trabalho de composição, muitas vezes “no limite das suas próprias emoções”. Como faz questão de frisar João Lourenço, “estes são temas que, tal como mexem com o público, mexem com os atores. Mas, estou muito feliz com a excelência e a entrega deste elenco. Só assim podemos tocar as pessoas e levá-las a refletir sobre alguma coisa que viram ou até mesmo que têm em casa.”

Com o filme provavelmente muito presente na cabeça de parte do público, o espetáculo do Teatro Aberto procura colocar a ênfase da peça não tanto no divórcio, mas sim na incomunicabilidade que terá levado ao aprofundamento da depressão do jovem adolescente. “O divórcio dos pais pode ter despoletado a situação de Nicolau, contudo aquilo que nos interessou foi refletir sobre algo muito sintomático dos nossos tempos que é a incapacidade dos pais em ouvir e a dos filhos em querer contar.”

Em cena na Sala Azul do Teatro Aberto até ao próximo mês de junho, a peça O Filho inclui uma programação complementar de debates acerca de temas relacionados com saúde mental. O primeiro, já anunciado, vai abordar a depressão e o suicídio, e acontece a 29 de abril, reunindo a escritora Dulce Maria Cardoso, a psiquiatra Nazaré Santos e o comentador Nuno Rogeiro, sob moderação do jornalista Tiago Palma.

Jorge Barradas (1894-1971) é um dos artistas mais ecléticos da primeira geração de artistas modernos, surgida com as exposições do grupo dos Humoristas na década de 1910. Orgulhosamente autodidata, o grupo utilizava a arma do humor e da caricatura para subverter os convencionalismos das academias e das escolas de Belas-Artes. Para além de se afirmar como um caricaturista inovador, Barradas foi o mais importante artista gráfico dos anos 20, cronista das mudanças sociais e da febre de viver do pós-guerra.

Um século depois do auge da produção gráfica de Jorge Barradas, o Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado (MNAC) apresenta Jorge Barradas no Jardim da Europa, a maior exposição jamais realizada sobre este multifacetado artista. Cobrindo o período de seis décadas de carreira, a mostra reúne cerca de 70 obras de Barradas, provenientes de coleções institucionais, sobretudo da Fundação Calouste Gulbenkian e do Museu Nacional do Azulejo, e particulares.

Com o título emprestado de uma série de trabalhos apresentada na sua primeira exposição individual, em 1920, esta mostra evoca o modo lúdico, irónico, mas sempre empático com que o artista olhou o Portugal do seu tempo e os desafios da sua profissão.

Jorge Barradas no Jardim da Europa encontra-se organizada em quatro secções, expondo trabalhos de diferentes formatos e técnicas. De desenhos a tinta-da-china a ilustrações e aguarela, da pintura a guache ou a óleo às peças de cerâmica decorativa, passando pelos painéis de azulejos, a mostra dá a conhecer a diversidade e sofisticação técnica deste importante modernista português do século XX.

Além de caricaturista e artista gráfico, “Jorge Barradas foi também o renovador da cerâmica artística, já na década de 40, tornando-se um prolífico ceramista de grande aceitação no mercado e requisitado para inúmeras encomendas de cerâmica decorativa, em edifícios públicos e privados, por todo o país”, diz Carlos Silveira.

Na pintura, o artista realizou projetos como uma viagem à ilha de São Tomé, em 1930, e, já na década de 1960, reinterpretou movimentos de vanguarda como o surrealismo e a abstração gestual. “A sua obra testemunha a renovação das práticas artísticas em Portugal na primeira metade do século XX”, acrescenta o curador.

Jorge Barradas no Jardim da Europa realiza-se no âmbito do protocolo existente entre o MNAC, o Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas/NOVA e a Fundação Millennium BCP.

No teu percurso académico passaste pelo Hot Clube e pela Escola Superior de Música de Lisboa. Nunca pensaste seguir outro caminho que não a música?

Quando era pequena tive uma fase em que havia todo um leque de possibilidades. Considerei seguir dança porque fiz ballet durante muitos anos, considerei o teatro…Também quis ser jornalista, mas a partir do momento em que comecei a estudar no Hot Clube as outras opções deixaram de fazer sentido. Estudar música exige muita disciplina, e isso nunca me aborreceu.

O teu som cruza a música portuguesa e brasileira com um lado mais pop e também mais alternativo. Como chegaste aí?

O facto de a minha base ser o jazz acaba por ter bastante influência. É um estilo que absorve influências de outras culturas e acaba por ser muito eclético. Um tipo de sonoridade que sempre me atraiu e com a qual me identifico muito, seja nas batidas ou na forma de construir as canções. A música brasileira que fui ouvindo enquanto crescia chegava-me através do que os meus pais escutavam em casa.

Vês-te a cantar outros estilos musicais?

Gosto de cantar outros géneros, mas este é onde me sinto mais em casa, especialmente quando canto em português. Grande parte da diferença entre o português de Portugal e do Brasil tem a ver com a melodia que associamos à palavra e com a forma como acentuamos as sílabas tónicas. É só trazer essa leveza sem alterar as palavras. Faço-o naturalmente, não com esforço. Por exemplo, sou péssima a cantar fado, talvez por não ter essa melodia intrínseca em mim. Acho que tem tudo a ver com o que vamos ouvindo.

Entre Primaveras e o mais recente Prazer Prazer passou apenas um ano…

O primeiro disco saiu durante a pandemia, mas já estava feito há mais tempo. Gravei-o no início de 2020 no Brasil, mas estava a trabalhar nele desde 2019. Saiu durante a pandemia por isso foi um disco que não viveu muito, não teve muita estrada. A construção de Prazer Prazer acabou por acontecer mais rapidamente porque as ideias já lá estavam há mais tempo. Entretanto surgiu a oportunidade de trabalhar com o Marcelo [Camelo], convite que ele aceitou com muito entusiasmo. Agora não faço ideia de quando lançarei o próximo. Tenho uma pasta cheia de ideias para discos futuros, mas ainda não me sinto capaz de as pôr em prática.

Tens algumas canções mais melancólicas, outras mais alegres. Sobre o que gostas de escrever?

Muita da minha inspiração vem de coisas que vou sentindo e que vou observando também nos outros. Para este disco específico, muita da inspiração veio da saída da pandemia, da sensação de voltar a sentir, de valorizar esses sentimentos e de fruir os pequenos prazeres da vida. O disco tem muito essa marca do prazer primário, de sermos felizes com o que nos faz bem e de valorizarmos isso. O refrão de Prazer Prazer é basicamente sobre isso. O nome do disco vem daí e é também uma forma de fazer uma ponte musical com o Brasil em jeito de comunicação e de cumprimento. Quando conhecemos alguém dizemos “prazer” e a outra pessoa diz o mesmo. É essa ideia de comunicação aliada à desconstrução da culpa. Acho que a palavra ‘prazer’ tem uma carga negativa associada que está muito ligada à culpa. Quis desconstruir isso de alguma forma. Por exemplo, Passeio Pequeno é uma espécie de mantra, algo que repetimos a nós próprios para nos acalmar. Quando estou triste ou mais em baixo tenho o hábito de ir ver o mar. Há uma praia específica a que gosto de ir, que faz parte da minha infância. Essa ideia de ir ver o mar para nos sentirmos mais pequenos é algo que tenho muito marcado e precisei de expor essa ideia. Tranças é uma canção sobre mulheres. Não é necessariamente autobiográfica porque quando a escrevi estava a pensar sobre as mulheres da minha vida. Digo “soltar a trança” no sentido de libertar as amarras que nos são impostas. A minha forma de escrever é, talvez, mais poética, no sentido em que gosto de usar imagens e analogias, não é tão direta.

Também tens escrito para outros artistas. É mais difícil escrever para os outros?

São exercícios muito diferentes. Adoro escrever para outras pessoas. Fiz uma canção para a Cristina Branco em que escrevi a letra e a música, mas já tive encomendas em que só me foi pedida a letra. Recentemente trabalhei no disco da Margarida Campelo e foi uma forma de trabalho diferente, porque eu, ela e a Ana Cláudia encontrávamo-nos semanalmente para jantar e íamos escrevendo letras umas para as outras. Ou seja, as letras são fruto de um brainstorming que surgiu num jantar de amigas. Escrever para os outros tem várias formas. Quando escrevo para mim – apesar de isso ter a ver com a minha disponibilidade emocional – é mais difícil concentrar-me, porque não estou comprometida com promessas ou prazos. Neste momento em que estou a lançar o disco não tenho espaço emocional para me sentar e para escrever.

Como surgiu a colaboração com Marcelo Camelo?

Sou grande fã do Marcelo, adoro o trabalho dele tanto a solo como em Los Hermanos. Conheci-o pessoalmente através da Mallu [Magalhães]. Quando comecei a ter ideias para o novo disco, percebi que continuava a haver esta ligação muito forte à música brasileira e sabia que necessitava de trabalhar com alguém tendo em conta esta imagem que tinha para o álbum. Fartei-me de pensar em possíveis produtores e o único que me fazia sentido era o Marcelo, mas sempre achei que não seria uma hipótese viável, até porque ele tem estado afastado da área da música. A Mallu passou-me o contacto e andei a adiar porque não me estava a apetecer lidar com a rejeição, estava muito pessimista. Quando liguei, ele fez uma grande festa e ficou muito entusiasmado.

Para além da Ana Cláudia, da Mallu e da Margarida Campelo, Momo e Wado também colaboram no disco. Como surgiram estes nomes?

O Marcelo lembrou-se de uma música que tinha escrito em parceria com o Momo e com o Wado, Dente d’Ouro, que achou que ficaria bem na minha voz. É uma música feita por três homens e pensada para ser interpretada por um homem, mas que ele achou que tinha tudo a ver comigo. Adoro a música e sinto-me muito poderosa quando a canto. A letra é forte, bonita e delicada. É uma combinação incrível entre o universo masculino e feminino. Dente d’Ouro, Valente e Valsa d’Água são as únicas canções em que sou meramente intérprete. É engraçado porque, apesar de não terem sido escritas por mim, são aquelas onde me sinto mais livre a cantar. Às vezes, o facto das canções não serem nossas dá-nos uma certa liberdade na interpretação, talvez por não lhes associarmos nenhuma memória. Por vezes as nossas palavras são mais difíceis de aceitar do que as dos outros.

A 20 de abril apresentas este disco no B.Leza. O que estás a preparar?

É a primeira vez que vou tocar o Prazer Prazer ao vivo. Estou muito entusiasmada por ver estas canções a ganharem vida em palco. Vou tocar essencialmente este álbum, mas também uma ou outra canção que não fazem parte dele. Haverá algumas surpresas musicais, como alguns convidados que fizeram parte da construção do álbum. A minha maior preocupação é que as músicas sejam o mais fiéis possível ao disco e que a sala esteja cheia. Nunca toquei no B.Leza mas acho que tem uma energia incrível porque as pessoas estão de pé, dançam, é um espaço grande mas muito acolhedor. Sempre me imaginei a tocar lá, estou mesmo feliz por finalmente se ir concretizar.

Camilo Castelo Branco

Contos e Novelas – Vol. III

“Picado de génio e das bexigas”, lê-se como legenda da caricatura de Camilo Castelo Branco no Álbum das Glórias de Rafael Bordalo Pinheiro. O génio do grande escritor deu origem a uma obra torrencial com duas tendências essenciais: a novela satírica de costumes e a novela passional que culminam respetivamente na Queda de um Anjo e no Amor de Perdição. As bexigas que lhe desfeavam o rosto não impediram uma acidentada vida passional que foi a mais importante fonte da narrativa camiliana. A editora E-Primatur dedica quatro volumes, com organização, introdução e notas de Hugo Pinto Santos, à arte camiliana do conto. O tomo atual, terceiro na integral da ficção breve do autor, fixa-se entre as datas de 1872 e 1876, e concentra-se essencialmente em dois grandes conjuntos de narrativas: Quatro Horas Inocentes e Novelas do Minho. Na História da Literatura Portuguesa, Óscar Lopes e António José Saraiva consideram Camilo “o nosso grande percursor da melhor técnica contística” e destacam os seguintes títulos: Maria Moisés, História de uma Porta, O Cego de Landim ou A Morgada de Romariz. Os dois últimos integram o presente volume. E-Primatur

Paul Verlaine

Romanças sem Palavras

Em 1871, Paul Verlaine conhece Arthur Rimbaud e, entre ambos, inicia-se uma ligação vertiginosa feita de separações que oscila entre a ternura e a crueldade e a fidelidade e a traição. Em 1873, Verlaine atinge Rimbaud na mão esquerda com um tiro de revólver. O poeta é detido e condenado a dois anos de prisão. Do cárcere de Mons, Verlaine acompanha, como pode, o processo de publicação de Romanças sem Palavras. Após o escândalo, banido dos meios literários parisienses, viu o seu livro ignorado sem remorso. Exemplar de experimentação e inovação, a obra manifesta, segundo Manuel S. Fonseca, “uma requintada oficina poética que exibe uma concisão elíptica, bastando-se com a expressão mínima, como se tudo pudesse ser abreviado, a palavra, a sintaxe, talvez a vida”. Romanças sem Palavras integra, de pleno direito, a coleção Livros Negros que pretende acolher obras malditas ou proibidas e textos polémicos controversos ou escandalosos, de indesmentível qualidade literária. Os seus versos celebram “Antes tabernas / Que o doce lar” e cantam a marginalidade das “tascas luzentes”, das “choças imundas e negras”, dos “cheiros sinistros” e das “terras brutais”. A tradução é de João Moita. Guerra & Paz

Paulo Moreiras

A Vida Airada de Dom Perdigote

Tanganho Perdigão Fogaça, o ‘Dom Perdigote’, narra neste livro de memórias “um tanto do que vivi, um pouco do que senti e o muito que sofri”. O nosso herói pretende com a relação das suas façanhas “dar alegria e gosto ao povo, uma vez que a comédia é uma imitação da vida, espelho de costumes e imagem da verdade”. Nascido no ano da morte de Camões, nas andanças do destino, entre Portugal e Espanha, salva a vida a El Greco, luta em duelo com Quevedo, conhece Cervantes e livra um certo dramaturgo inglês, um tal de Guilliam Jaquespêra, de uma perigosa emboscada. Paulo Moreiras, celebrado por Miguel Real pelo seu “domínio admirável da língua portuguesa”, interessa-se pela novela picaresca desde que leu Vida e Obras de Dom Gibão, de João Palma Ferreira, em 1998. Em Dom Perdigote rescreve e reinterpreta frases de outros escritores, especialmente do Siglo de Oro espanhol (Cervantes, Lope de Veja, Quevedo, Fernando de Rojas, entre outros), produzindo um efeito singular entre a “biblioteca sentimental” e o jogo intertextual. Com as aventuras e desventuras deste herói pícaro, oferece ao leitor um brilhante exercício de estilo que é, simultaneamente, um divertimento erudito que o torna mais sabedor “sobre a fábrica do universo e a mecânica dos homens.” Casa das Letras

Rachel Carson

Primavera Silenciosa

No final da década de 1950, a bióloga marinha Rachel Carson (1907–1964) era considerada a escritora científica mais respeitada da América. O seu percurso começou no Colégio para Mulheres da Pennsylvania. Como bolseira, estudou no Laboratório Biológico Woods Hole e na Universidade Johns Hopkins, onde completou o mestrado em zoologia em 1932. Sem meios económicos para continuar os estudos, trabalhou como assistente de laboratório na Escola de Saúde Pública, onde adquiriu conhecimentos de genética experimental. Recebeu várias distinções e prémios, entre os quais o Prémio Nacional do Livro. A título póstumo, foi-lhe atribuída a Medalha Presidencial da Liberdade. Primavera Silenciosa (1962) é uma obra que demonstra os malefícios da utilização de pesticidas químicos. A investigação pioneira de Carson provou que o uso em grande escala de DDT e outros pesticidas agrícolas tinha um efeito devastador para a fauna e a flora, e a existência de uma relação direta entre vários tipos de cancro nos seres humanos e a exposição a estes químicos. Um livro fundamental que ajudou a repensar a relação entre ser humano e natureza, promoveu um debate sobre como atingir a justiça ambiental, e uma reflexão a propósito da indissociabilidade entre saúde pública e ambiente. Universidade de Lisboa

Gonçalo M. Tavares

Tempestade e Motor – 100 Haikus

Gonçalo M. Tavares publica dois novos livros: Breves Notas sobre o Oriente e Tempestade e Motor. Ambos têm o Oriente como inspiração: o primeiro foi em parte escrito no Japão (Tóquio e Quioto) e o segundo é dedicado a arte poética do haiku. O haiku é formalmente, um poema japonês de três versos composto de um total de dezassete silabas (5-7-5). Este terceto é, normalmente, um veículo poético transportador de duas imagens contrastantes entre si. Conciso e poderoso, evocativo e imagético, o haiku foca-se na natureza que serve de espelho ao mundo interior do poeta, estabelecendo um jogo de reflexos entre estados de alma e observações sensíveis. No Ocidente o haiku tem sido quase sempre entendido em função da sua espiritualidade ligada ao budismo zen. Roland Barthes considerou-o como o ramo literário da aventura espiritual do zen. Porém, o filósofo coreano Byung-Chul Han salienta que “o haiku é mais um jogo que diverte do que uma aventura espiritual ou linguística”. Esta última vertente é mais notória nestas aproximações de Gonçalo M. Tavares ao género (“uma vizinhança apenas, embora mantendo o nome”), tintadas de humor negro: “o relâmpago / aprendeu sons / com a guerra”. Relógio D’Água

Roland Topor

O Inquilino Quimérico

O romance O Inquilino Quimérico, clássico do humor negro, com contornos surreais, aborda os temas da alienação da vida nas grandes cidades, da falta de laços de empatia e humanidade entre os seus habitantes e do consequente processo de massificação que não reconhece o indivíduo. Trelkovsky, um jovem de 30 anos, honesto, bem-educado e discreto, que detesta complicações, é alvo de uma conspiração movida pelo ódio dos seus vizinhos. Acossado, e sem defesas, entra num processo inexorável de insanidade, despersonalização e metamorfose. Adaptado ao cinema e protagonizado por Roman Polanski, em 1976, com um elenco de luxo que incluía Isabelle Adjani, Melvyn Douglas, Jo Van Fleet, Shelley Winters e Lila Kedrova, O Inquilino constituiu o último filme da Trilogia do Apartamento após Repulsa e A Semente do Diabo. A versão cinematográfica, mais confinada ao apartamento do que a obra literária em que se inspira, ganha em ambiência claustrofóbica o que perde em dimensão alucinatória. É, justamente, devido à sua visão singular, cruel, grotesca e demencial, que esta história “de um homem que enlouquece devido à hostilidade do mundo que o rodeia” merece ser lida. Antígona

Javier Marías

O Homem Sentimental

O Homem Sentimental é uma obra que tem a complexidade de um romance e a extensão de uma novela (menos de 120 páginas). Quer o texto principal, como aquele que tudo indica que seja um posfácio, também da autoria de Javier Marías, indicam as datas da sua conclusão (respetivamente maio de 1986 e março do ano seguinte). Diz-nos Marías que “O Homem Sentimental é uma história de amor em que o amor não se vê nem vive, antes se anuncia e recorda.” Apesar do escritor cultivar uma certa ambiguidade relativamente aos factos narrados, somos levados a crer que a realidade do relato escrito do cantor de ópera León de Nápoles, deixa de corresponder ao que o mesmo vivenciara fora dos seus sonhos a partir do encontro num trajeto de comboio com a mulher por quem se apaixonará platonicamente, e que viajava na companhia do marido e de um segundo homem. Marías também refere no mesmo posfácio que “viajando de comboio de Milão para Veneza, tive à minha frente, durante três horas, uma mulher que correspondia exatamente à descrição física e moral” da personagem feminina, Natalia Manur. Não é difícil de suspeitar que o homem sentimental deste livro seja, em última análise, o próprio autor. [Ricardo Gross] Alfaguara

Os plásticos foram, e continuam a ser, importantes em áreas como a alimentação, a medicina, a indústria aeroespacial e a construção. Mas, afinal, de que falamos quando falamos de plástico? Nome genérico que damos a um universo de produtos sintéticos complexos, o plástico é um material revolucionário e profundamente controverso; imprescindível, é igualmente supérfluo, letal e muito perigoso. Esta exposição, uma coprodução do MAAT com o Vitra Design Museum e o V&A Dundee, analisa este material artificial com mais de um século e meio de história, bem como a espantosa – ainda que preocupante – narrativa da sua invenção e disseminação.

Com curadoria de Jochen Eisenbrand e Anna-Mea Hoffmann, do Vitra Design Museum (Alemanha); de Charlotte Hale e Laurie Bassam, do Victoria & Albert Museum Dundee, (Escócia), e de Anniina Koivu, do MAAT, e com consultadoria de Johanna Agerman Ross e Corinna Gardner, do Victoria & Albert de Londres, a mostra reúne 400 objetos que contam a história do plástico e a sua evolução, não só traça a trajetória exponencial da importância que este material assumiu na sociedade moderna e pós-industrializada, como equaciona o papel desempenhado pelo design ao longo deste percurso.

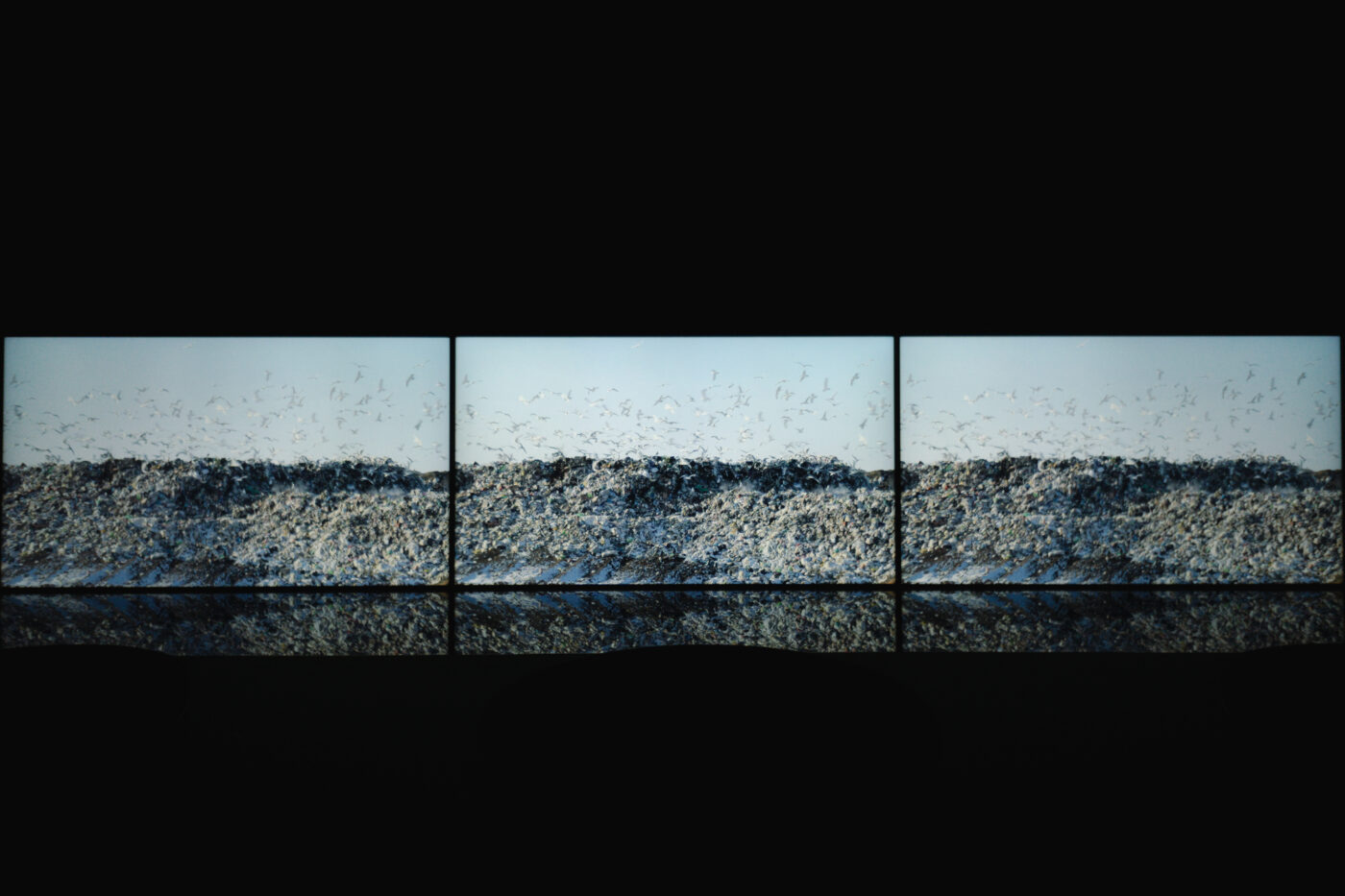

Dividida em três secções, a exposição abre com uma instalação videográfica sobre a relação geológica entre o plástico e natureza. Aqui, mostra-se todo o ciclo deste material presente em quase todos os aspetos da nossa vida, até se transformar em microplástico e invadir as partes mais recessas do ser humano.

A segunda secção percorre a história do plástico desde a sua origem natural até à experimentação com materiais sintéticos de meados do século XIX e início do século XX, prosseguindo depois com o crescimento da indústria petroquímica, o seu impacto na escala de produção do plástico e a crescente preocupação com o planeta a partir de finais do século XX.

Alternativa a materiais naturais

Antes do aparecimento do plástico, usava-se marfim, borracha, chifres, conchas de tartarugas ou goma-laca. A questão é que era necessário abater um milhão de árvores por cada 20 quilómetros de cabo. “O plástico foi inventado e criado como alternativa a materiais naturais”, começa por esclarecer Anninna Koivu. Para a curadora, parte da solução do problema do plástico passa pelo papel do design neste círculo vicioso. “O papel do designer é extremamente importante. O designer normalmente consegue ver o panorama mais alargado porque se encontra entre a indústria, a produção e o consumidor”, diz.

Conceber objetos que sejam restauráveis, modulares e que possam ser desmantelados para serem descartados ou apenas para reparar um elemento em vez de a peça inteira são algumas das preocupações que devem ser implementadas por quem cria peças utilitárias.

Sabia que, desde 1970 até hoje, a produção anual de plástico a nível mundial aumentou oito vezes, atingindo os 400 milhões de toneladas? Estes dados são passados na terceira e última secção da exposição, que faz um balanço dos atuais esforços para repensar o plástico, desenvolver alternativas, reduzir a sua produção e consumo e promover a sua reutilização.

Ali é mostrada, através de gráficos, a nossa dependência do plástico. Ainda assim, Anniina Koivu acredita não se poder demonizar a indústria. “Ela também tem pensado em alternativas. O consumidor pode ser mais exigente, o designer pode ter mais atenção”, acrescenta.

“Plástico de qualidade continua a ser fantástico. Se o usarmos no que realmente faz sentido e onde não há alternativas melhores, como nos cuidados de saúde, é fantástico. Mas temos de ter cuidado para não o usar apenas como o caminho mais fácil para tudo”, conclui Koivu.

Apesar de reconhecer que não há uma solução imediata e única para o problema, a curadora espera que esta exposição possa pôr o visitante a pensar sobre este material tão presente no nosso quotidiano e sobre o valor que lhe damos.

A Festa do Cinema Italiano prolonga-se até julho, em mais de 20 cidades portuguesas, com a exibição de cerca de 50 filmes. Na capital o programa inclui várias antestreias e sessões especiais, uma retrospetiva que homenageia o realizador Elio Petri, uma exposição fotográfica de Luigi Ghirri, no Centro Cultural de Belém, e um espetáculo com Toni Servillo, ator e diretor teatral, no Teatro Maria Matos. A gastronomia continua também a fazer parte do evento com o habitual cine-jantar e a Rota dos Sabores.

As propostas de Stefano Savio

L’immensità – Por Amor

De Emanuele Crialese, Itália, França, 2020, 94′

Penélope Cruz a cantar em italiano Raffaella Carrà é, provavelmente, um dos melhores arranques que a Festa teve nos últimos anos. Emanuele Crialese regressa ao grande ecrã num personalíssimo e nostálgico coming of age que cruza com coragem e feminilidade, sexualidade e maternidade.

As Oito Montanhas

De Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, Itália, Bélgica, França, 2022, 147′

A partir do best-seller de Paolo Cognetti, uma história de amizade masculina, tendo como pano de fundo os espetaculares Alpes, às vezes um lugar de conforto, outras de solidão e ameaça. Luca Marinelli e Alessandro Borghi interpretam um conto inédito e intemporal que recebeu o Prémio do Júri no último Festival de Cannes.

A partir do best-seller de Paolo Cognetti, uma história de amizade masculina, tendo como pano de fundo os espetaculares Alpes, às vezes um lugar de conforto, outras de solidão e ameaça. Luca Marinelli e Alessandro Borghi interpretam um conto inédito e intemporal que recebeu o Prémio do Júri no último Festival de Cannes.

Corro da te

De Roberto Milani, Itália, 2022, 113′

É possível fazer rir sobre a deficiência motora? Sim, se tivermos a sensibilidade e o equilíbrio de Milani e a veia cómica de Pierfrancesco Favino. Esta é, provavelmente, a comédia mais divertida da Festa.

Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America

De Francesco Zippel, Itália, 2022, 107′

Depois do documentário sobre o Ennio Morricone, tinha que haver espaço na Festa para o mais fiel companheiro do Maestro, Sergio Leone. Talvez Leone tenha sido o realizador italiano que mais conseguiu influenciar o cinema americano.

La decima vittima

De Elio Petri, Itália, França, 1965, 92′

Ursula Andress à caça de Marcello Mastroianni numa distópica fantasia, que cruza surrealismo e cultura pop, com uma mordaz crítica social. Um dos destaques da imperdível retrospetiva que a Cinemateca Portuguesa dedica ao cineasta Elio Petri, um dos tesouros mais bem guardados do cinema italiano.

L’uomo in più

De Paolo Sorrentino

O primeiro filme de Sorrentino (muitos dizem que é um dos seus melhores) marca também o reconhecimento fora do mundo do teatro daquele que se tornará o ator mais representativo do cinema italiano dos últimos 20 anos, Toni Servillo. Uma sessão única com a presença do próprio ator!

O primeiro filme de Sorrentino (muitos dizem que é um dos seus melhores) marca também o reconhecimento fora do mundo do teatro daquele que se tornará o ator mais representativo do cinema italiano dos últimos 20 anos, Toni Servillo. Uma sessão única com a presença do próprio ator!

Sentado na plateia, fixe o olhar no palco e, se o pano de boca não estiver descido, experimente imaginar tudo aquilo que foi necessário realizar para, dai a instantes, o espetáculo começar. Para além do trabalho obstinado de atores e encenadores, que durante meses ensaiam e estudam texto e personagens e imaginam o espetáculo, o teatro comporta um conjunto de atividades decisivas para que tudo aconteça, como a conceção e a construção do cenário, a criação e execução dos figurinos e do desenho de luz, ou a composição da música de cena.

Antes do espetáculo acontecer, técnicos de palco e maquinistas põem mãos à obra e tornam possível aquilo que até ai é apenas imaginado. Esse trabalho de montagem, invisível ao olhar do espectador, é determinante, tal como aquele que muitos desses técnicos realizam durante o próprio espetáculo, longe do olhar do espectador.

Em montagem

Estamos no Teatro São Luiz e João Nunes, da direção técnica, explica que, “em 90% dos casos”, a montagem de um espetáculo começa “pelo que fica suspenso, por tudo aquilo que é voado”, ou seja, a iluminação. Só depois se passa para a montagem do cenário e do som. A razão prende-se com a movimentação das varas, barras de metal ou madeira que estão suspensas da teia por cordas ou cabos e que servem para baixar cenários ou adereços. A partir do momento em que, “do palco, o cenário não permita descer ou subir varas, elas ficam bloqueadas.”

O caso do espetáculo Outra Bizarra Salada, encenado por Beatriz Batarda, é paradigmático. No palco do São Luiz foi montada uma concha acústica, estrutura cénica disposta em volta dos músicos (nesse caso, da Orquestra Metropolitana de Lisboa) no sentido de definir da melhor maneira o som dos instrumentos musicais para o público. Ora, “as varas que ficam na zona da concha, uma vez que ela tem teto, ficam inutilizadas, sendo apenas operadas aquelas que estão na parte de trás da estrutura.”

Sobe o pano

Chegada a hora do início do espetáculo, no lado oculto da cena, normalmente atrás das pernas (designação das flanelas negras que escondem bastidores), mas que neste caso se encontra atrás da parede do lado direito da concha acústica, encontra-se a mesa da direção de cena. A partir dali, controlam-se os tempos do espetáculo, isto é, “chamam-se os artistas, dão-se as indicações gerais para a luz, os efeitos e a maquinaria ao longo de cada récita.”

Entre o palco e a teia (definição da estrutura que sustenta os urdimentos, ou seja, as cordas, os panos, os varões, os telões, etc.), situa-se a varanda técnica onde o maquinista, por indicação da direção de cena, opera “a movimentação das varas”. Há dois tipos de varas, ambas em funcionamento, e situadas em lados opostos do palco: à direita, as motorizadas, que são operadas através de uma mesa; à esquerda, as contrapesadas, destinadas a “elementos mais leves” e que o maquinista manobra manualmente.

Tudo a postos? À ordem da direção de cena, o espetáculo pode começar…

Embora haja a perceção de que o declínio é ainda um estado longínquo, Sara Carinhas teme que o esquecimento substitua a memória. Mas, Última Memória não pretende ser somente um exercício da atriz para lidar com a sua “cabeça distraída”, nem sequer com “a lembrança de uma avó com Alzheimer”. O espetáculo pretende, isso sim, ser uma celebração dos momentos em que a memória se torna “coisa de efabulações”, ou seja, “uma construção” que, no caso pessoal, encontra no “amor pelos livros ou nas fotografias” a matéria capaz de superar o medo de esquecer.

“Preocupa-me o modo como inscrevemos as memórias e a lógica que lhes damos”, explica, precisando o porquê deste espetáculo procurar ser muito mais do que um exercício de reconstrução das memórias pessoais, e interpelar diretamente o público a projetar e recriar as suas.

Nesse sentido, antes de entrar na sala, cada espectador é desafiado a escrever num papelinho a mais remota memória que lhe ocorre. E, não será surpreendente perceber como, minutos depois, essa partilha é assimilada pelo dispositivo narrativo que Carinhas criou em cena, com o apoio de “um conjunto de mulheres maravilhosas” – entre elas, na consultoria artística, Nádia Yracema e Sara Barros Leitão; nas filmagens e no apoio à dramaturgia, Joana Botelho; no som, Madalena Palmeirim; ou, na luz, Catarina Côdea.

Estamos, portanto, para lá de um monólogo em que o espectador é sujeito passivo na récita de uma atriz que efabula as suas memórias, inclusive as da artista que encarnou em palco mulheres que só existiam no papel, e lhes deu “voz, gesto e movimento”, e que, sem muitas vezes se aperceber, as foi tomando como parte de si. Por isso, coabitando com fragmentos da memória de Carinhas, lá vão surgindo ecos de Virginia Woolf (a “eterna autora-fantasma” da atriz), mas também fragmentos e recordações de um conjunto de autoras cujo pensamento se inscreveu no seu.

Numa construção sucessiva de memórias (dela, nossas, de outrem e até do próprio espaço, neste caso, o Teatro São Luiz) encadeadas num espécie de ritual celebratório, a atriz encena “uma festa” onde é anfitriã, enquanto cada um dos espectadores participa até ao “momento do brinde que é também uma confissão, um gesto de amor, um pedido de socorro”, conforme se lê na folha de sala do espetáculo.

Com estreia marcada para 22 de março no Teatro São Luiz, Última Memória está em cena até início de abril, de quarta a domingo.

Como é que a guitarra surgiu na tua vida?

Havia uma guitarra lá em casa da minha mãe e que ela tocava. Foi coisa de que sempre gostei, ver pessoal a tocar guitarra.

Nunca tiveste vontade de aprender outro instrumento?

Até gostava de tocar bateria, mas nunca investi muito nisso…

Ao longo da tua carreira estiveste em várias bandas e fizeste várias colaborações. O que é que te motiva a fazer música com outros?

Aprende-se bastante a trabalhar com outras pessoas. Saber estar numa banda implica saber estar na vida, respeitar e ouvir os outros, aprender com eles. Isso para mim é uma referência. Saber estar numa banda é uma coisa muito importante. Aliás, fui parar à música por causa de ver outros a tocar.

Isso quer dizer que preferes trabalhar em banda do que sozinho?

Gosto de trabalhar sozinho, não gosto é de andar na estrada sozinho. Prefiro estar com outras pessoas.

Então, presumo que a pandemia tenha sido muito dura para ti…

A primeira fase não. A segunda fez-me questionar muita coisa, foi um bocado por isso que surgiu esta ideia de olhar para trás e pensar um bocado naquilo que ando cá a fazer. Daí este disco e o livro também.

Gostas muito de viajar. As viagens são uma fonte de inspiração?

Sem dúvida. Acho que quem viaja mais sabe mais. Sempre achei isso. Sabe mais no sentido de ser mais tolerante, de conhecer outras formas de estar a nível cultural e maneiras de viver diferentes. Acho que isto é uma coisa importante: ter mundo, saber desenrascar-se quando não se sabe falar a língua. E, perceber que há mais para além deste formato ocidental que nos querem impingir. Há outras maneiras de estar que devemos respeitar. Não quer dizer que concorde com tudo, mas tenho de respeitar.

Estudaste design gráfico. Serias capaz de deixar a música e dedicar-te apenas a isso?

Já vivi mais dessa área. Passei a minha vida a olhar para imagens e a tentar encontrar soluções para capas de discos e posters e cansei-me um bocado… Eu e o Rui Garrido devemos ser as pessoas que fizeram mais capas neste país. Gosto, mas cansei-me um bocado disso, embora continue a fazer alguns trabalhos. Ainda agora fiz umas coisas para os Xutos e Pontapés e também para malta do jazz. E posters para filmes… É mais uma coisa que faço.

Também concebes os teus próprios projetos gráficos?

Sim.

E és mais exigente com os teus trabalhos ou com os dos outros?

Tento ser sempre exigente. Na década de 90 trabalhei em publicidade e, como sou músico, sempre que faço uma capa para alguém acho que tem de ser a cara da pessoa. A pessoa tem de ficar contente com o trabalho. Tento fazer o melhor esperando que o resultado agrade.

Estás atento às novas gerações de guitarristas que vão aparecendo? Alguém que gostes em particular?

Sim, há várias pessoas bastante diferentes de que gosto muito, como por exemplo o guitarrista dos 10 000 Russos, ou o dos Olho de Peixe, que também é muito bom. Uma coisa que tento fazer é ouvir todo o tipo de pessoas. Se gosto deste instrumento, se vivo com ele, acho interessante ouvir todo o tipo de pessoas a tocar, do mais experimental ao mais convencional. O que não falta em Portugal é dar um pontapé numa pedra e sair de lá alguém que toca melhor que eu [risos]…

Popular Jaguar é um regresso aos discos a solo. Sentiste que estava na altura certa?

Quando se vive da música não se pode parar, tem de se estar sempre a pensar mais à frente. Os Dead Combo chegaram ao fim, o Pedro foi-se embora, veio a pandemia e comecei a pensar que estava na altura de um recomeço, de uma nova etapa.

Que histórias conta este disco?

É um disco autobiográfico. Tudo isto me fez olhar para trás, que é algo que normalmente não faço. Olho sempre para a frente, não para trás. O tempo não espera por nós. Claro que vivi coisas muito porreiras noutras idades, mas se voltasse lá, se calhar, não ia achar tanta piada. É aquela velha história de teres a memória de um sítio e quando lá voltas passados vários anos, ficas desiludido.

Para além do disco, vais lançar Ínfimas Coisas, um livro com fotografias, memórias e textos teus. Como surgiu esta ideia?

Na verdade, surgiu tudo ao mesmo tempo. Foi quase como um arrumar da casa. Tenho tantas fotografias, fiz tantas viagens… a ideia foi surgindo, até como forma de não estar parado durante a pandemia. Peguei nessas imagens e lembrei-me de histórias que se passaram na minha vida. O livro tem um vinil de sete polegadas que inclui uma composição sonora com vários sons: desde uma pessoa a tocar músicas do Elvis numa rua de Hong Kong; malta a cantar em Marraquexe; sons de igrejas; senhoras na Cidade da Praia a cantar, coisas que fui apanhando na rua. O livro em si inclui pequenas histórias, mas também tem um lado mais poético. Imagina uma foto de São Tomé com a seguinte legenda: “ficámos os três em silêncio debaixo daquela selva quente e húmida. De repente, Sami bateu palmas e milhares de morcegos invadiram aquele céu lusco-fusco por entre as folhas dos coqueiros num bater de asas estonteante. O som foi inesquecível, nunca vira ou ouvira nada assim”.

Atualmente estás a apresentar o novo disco, mas também tens atuado com os Club Makumba. É fácil conciliar as duas coisas?

Temos que ir partilhando agendas para não marcarmos concertos uns em cima dos outros. Um problema que às vezes tenho não é organizar-me na agenda, é na cabeça. Às vezes isso é um pouco inquietante [risos].

paginations here