Nascido em Lisboa, em 1922, no seio de uma família da alta burguesia, Nuno Teotónio Pereira foi um arquiteto visionário para a sua época, revelando desde muito cedo o desejo de se libertar do meio conservador em que crescera e de transformar o mundo que o rodeava – aos 16 anos é admitido na Escola de Belas-Artes de Lisboa, no curso de Arquitetura, e aos 20 deixa de assinar Theotónio com “h”, rompendo assim a tradição familiar.

Católico progressista, Teotónio Pereira foi um dos cofundadores e dirigentes do MRAR – Movimento de Renovação da Arte Religiosa. Um grupo, composto sobretudo por arquitetos e artistas plásticos, que pretendia promover a modernidade e uma maior qualidade plástica na arte e edifícios religiosos em Portugal, em oposição aos modelos tradicionalistas promovidos pelo Estado Novo.

Homem de paz, Teotónio Pereira foi um dos mentores da Vigília da Capela do Rato, um protesto contra a Guerra Colonial levado a cabo na noite de 31 de dezembro de 1972 para 1 de janeiro de 73, que abalou a ditadura do Estado Novo.

Do Bloco das Águas Livres ao Franjinhas

e à nova conceção de templo religioso

Obra ímpar da arquitetura moderna portuguesa, classificada como Monumento de Interesse Público desde 2012, o Bloco das Águas Livres, situado na Praça das Águas Livres e Rua Gorgel do Amaral, surgiu da vontade da Companhia de Seguros Fidelidade querer apostar num edifício de qualidade para um público de “alto standard”. Projetado em conjunto com Bartolomeu da Costa Cabral, e inspirado nas ideias de Le Corbusier, os arquitetos decidiram fazer uma unidade de habitação em altura, cuja construção decorreu entre 1953 e 1957.

Uma arquitetura moderna, de linhas simples e depuradas, em que a escultura, a pintura e a própria arquitetura cooperam para um mesmo fim. Com oito pisos de habitação e quatro ateliês no topo, possui ainda um andar preenchido por escritórios. A união da sala de estar com a sala de jantar, à qual acrescentaram uma varanda com uma vista soberba sobre a cidade, a existência de uma lavandaria (entretanto caída em desuso), de uma sala de condomínio/convívio e condutas de lixo, foram algumas das inovações presentes.

Para compensar o despojamento do Movimento Moderno, e a diversidade de materiais como a pedra, o betão, a cortiça e o ferro, entre outros, os arquitetos acrescentam à construção do Bloco de Águas Livres obras de arte de cinco artistas: dois painéis de mosaico vidrado de Almada Negreiros, um vitral de Manuel Cargaleiro, um painel de Frederico George, baixos-relevos de Jorge Vieira e um painel de betão esgrafitado de José Escada.

Construído entre 1966 e 1969, o edifício Franjinhas é outra das obras emblemáticas de Teotónio Pereira, tendo sido projetada com João Braula Reis. Prémio Valmor em 1971, o edifício situa-se entre a Rua Braamcamp e a Rua Castilho, chamando a atenção pela extravagância da fachada recortada, pela rudimentaridade do acabamento e pela forma como o piso térreo se relaciona com o exterior. Também aqui se encontram algumas obras de arte para compensar a fealdade dos materiais à vista, nomeadamente um mural de Eduardo Nery.

Construída na década de 60 do século XX, em substituição de outra com a mesma invocação, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus faz parte de um complexo paroquial que apresenta, para além dos espaços dedicados ao culto, uma secretaria, umas cafetaria, capelas mortuárias, um auditório e ainda outros espaços para atividades socioculturais, ou não fossem estas algumas das características dos trabalhos do arquiteto lisboeta, que neste caso partilhou o projeto com Nuno Portas.

Também distinguida com Prémio Valmor (1975), esta obra destaca-se não só pelo uso exclusivo de materiais nacionais como pelo cuidado que houve em relação aos espaços de circulação, nomeadamente, no exterior, com a ligação entre a Rua Camilo Castelo Branco e a Rua de Santa Marta.

Organizada por pisos, em representação das várias fases da vida humana, a igreja apresenta uma ampla nave trapezoidal de altura considerável; por baixo desta, a cripta, onde podemos apreciar uma imagem de São Miguel Arcanjo, atribuída ao escultor Machado de Castro, e o cartório; e, na base, o salão paroquial e a capela mortuária. A igreja possui ainda um belo órgão, atualmente a necessitar de manutenção.

Nuno Teotónio Pereira deixou-nos ainda a Torre dos Olivais, o Quarteirão Rosa no Restelo, a Igreja de Nossa Sr.ª da Assunção em Almada, ou a renovada estação de metro e fluvial do Cais do Sodré, entre tantas outras obras.

Paralelamente à arquitetura, durante a ditadura foi por diversas vezes detido por criticar publicamente as políticas do Estado Novo, sendo um dos cofundadores do MES – Movimento de Esquerda Socialista. Juntamente com a sua segunda mulher, Irene Buarque de Gusmão, fez um importante levantamento sobre os “Pátios e Vilas de Lisboa”. Faleceu em 2016, deixando um conjunto de obras marcantes por toda a cidade.

Incluído no programa municipal Itinerários de Lisboa, promovido pela Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, Nuno Teotónio Pereira – um arquiteto de Lisboa tem agendado próximas datas a 2 e 24 de fevereiro, 31 de março, 20 de abril, 5 de maio, 15 de junho e 7 de julho. Outras informações e inscrições podem ser feitas através do email itinerarios.culturais@cm-lisboa.pt.

O último disco, Uma Palavra Começada por N, saiu há dois anos. O que significa este título?

Se Noiserv não começasse por ‘N’, eventualmente o título não seria este. O que mais gosto é o facto de poderem ser várias coisas. Cria, em que lê, uma certa criatividade, pode ser qualquer palavra começada por ‘N’. Muita gente se pergunta a que palavra me estou a referir, e todo esse jogo dá alguma dimensão ao disco e transmite a ideia de que tudo é um bocadinho mais de quem ouve. Parece que o título não se fechou naquilo que fiz, fica aberto à criatividade de cada um.

Este disco foi sendo revelado aos poucos, como vários capítulos de uma história. A ideia era que as pessoas o fossem saboreando devagar?

Quando se lança um disco há muito a tendência para escolher dois ou três singles, que serão passados pelas rádios. Há muitos discos dos quais as pessoas apenas conhecem duas ou três músicas, o resto só conhece quem o ouvir a fundo e isso normalmente é um número muito reduzido de pessoas. Achei que era interessante dar a cada música o mesmo tempo para ser ouvida. A isto juntou-se o conceito de criar um vídeo para cada música. Foi uma ideia em cima de outra que acabou por resultar nesses vídeos todos, que saíam um por mês. Vivemos numa altura em que, no dia a seguir a um disco sair, parece que já é antigo. Assim, cada música seria antiga de cada vez, mas com um bocadinho mais de tempo.

Perdemos o ritual de desfrutar de um disco em toda a sua plenitude, das canções ao livrinho com as letras?

Esta era digital tem grandes vantagens: há muitos mais artistas a chegar às pessoas, o que é bom. Antigamente havia uma ditadura das grandes editoras, só chegava ao público quem tinha uma estrutura fortíssima, não só para gravar o disco, mas também para o divulgar. É bom que já não seja assim, mas por outro lado perdeu-se esse hábito. Quando saía um disco de uma banda que eu gostava, ficava duas ou três semanas a ouvi-lo intensamente, nem sabia quais eram os singles. O primeiro disco dos Pearl Jam, por exemplo, conheço as músicas todas da mesma maneira, porque ouvia o disco inteiro centenas de vezes. Isso mudou.

No trabalho anterior, 00:00:00:00, já havia algumas canções com uma ou outra frase em português, mas eram sobretudo músicas instrumentais. Este disco é cantado integralmente em português. Porquê essa mudança?

Gosto de fazer coisas diferentes, assusta-me quando sinto que estou a fazer a mesma coisa. A cada disco que faço, gosto de explorar instrumentos e sonoridades novas. Esta questão da língua foi também por isso. Na altura em que lancei o Almost Visible Orchestra (A.V.O.), em 2013, comecei a trabalhar em ideias novas, mas achei que estava muito no mesmo sítio. Pensei em formas de contrariar isto para não fazer um disco igual e a ideia de fugir às diversas camadas e dedicar-me mais ao piano, que é um instrumento de que gosto muito e que nem sempre tem muito espaço nos meus discos, foi o que me deu alguma leveza. Depois de fazer essa experiência no 00:00:00:00 (2016), no disco seguinte (Uma Palavra Começada por N) quis voltar à complexidade das várias camadas, mas cantando integralmente em português. Quis aceitar o desafio de fazer um disco em português só para experimentar, até porque a métrica das palavras em português é realmente diferente. O desafio foi esse: um disco com várias camadas e cantado em português.

Gostas mais de te ouvir cantar em que língua?

Gosto de cantar nas duas línguas. Talvez em português possa parecer que estou a falar mais diretamente para as pessoas. Sei o que estou a dizer quando canto em inglês, mas em português é como se as palavras tivessem uma carga maior, é tudo mais direto, parece que estou a falar diretamente para as pessoas. Cantando em inglês não sinto exatamente a mesma coisa. Também pode ser porque as letras deste disco são mais densas do que as do disco de 2013. Num disco inteiro em português as pessoas ficam mais atentas às palavras. Tenho mais dúvidas na escolha das palavras quando escrevo em português.

As letras falam sobre os teus dilemas e pensamentos de forma quase filosófica. Consideras-te uma pessoa introspetiva?

Penso muito sobre determinados assuntos e as letras refletem isso. Cantar sobre o amor – falhado ou bem-sucedido – é algo que já foi tão bem feito por outros que isso sempre me disse muito pouco. Faz-me mais sentido cantar sobre questões como: o que é que andamos cá a fazer; porque é que agimos de determinada maneira; os nossos medos e inquietações – isso é o que me faz sentido cantar. Quando estou a escrever estou a conversar comigo, as minhas letras nunca são sobre coisas hipotéticas que me podem ter acontecido. São sentimentos – bons ou maus – que estou a ter naquela altura.

O ano passado editaste o teu primeiro livro, três-vezes-dez-elevado-a-oito-metros-por-segundo. Era um desejo antigo?

Desde que iniciei a minha vida artística que gosto de tudo o que puxe pela minha imaginação ou que seja um desafio. Fazer um disco, um livro ou um filme são tudo momentos em que a tua criatividade, imaginação e perfecionismo ganham um destaque maior. Dá-me muito gozo fazer uma coisa que nunca fiz, dedicar-me de forma muito intensa a descobrir como é que a posso executar. O livro iria, inevitavelmente, acabar por acontecer. A base para esta ideia começou há uns seis anos, quando uma amiga me pediu para fazer um conto para uma compilação de contos. Quando surgiu este desafio comecei a experimentar e isso deu-me um prazer grande. Na altura, fiz uma versão resumida ou muito pouco explorada deste livro. Comecei a escrever uma história que eu próprio não sabia para onde é que ia, fui descobrindo à medida que ia escrevendo. Fiquei sempre com a ideia de que eu próprio não tinha percebido a história toda, ou que não a tinha terminado. Pensei que dava para desenvolver mais e que, fora da compilação de contos, ia conseguir explorar melhor não só a própria mensagem, mas também o grafismo do livro. Aos poucos, peguei nas pontas soltas e durante dois anos dediquei-me a isso. Quando percebi que a história estava fechada, transferi tudo para o papel e transformei-a isto num livro. O que eu queria fazer era uma edição muito cara, mas tudo isto coincidiu com a pandemia, quando surgiram apoios para os profissionais da cultura. Consegui submeter o apoio para a edição do livro e deu-se uma sucessão de situações que fizeram com que o livro saísse nesta altura. Porque é que a história é esta? Não sei, porque é uma coisa em que penso com frequência: a maneira como olhamos para os outros, o que somos e não somos, e isso está tudo nesta história. Ao contrário de uma letra de uma música, em que as coisas ficam muito no ar, no livro dá para explorar muito mais a história. O livro pode ter uma narrativa muito concreta, mas é possível ir a uma dinâmica mais metafórica onde, se as pessoas se conseguirem desligar do lado concreto da história, percebem que há várias leituras possíveis. Foi um gozo muito grande perceber que podia haver ali três ou quatro histórias diferentes.

Em janeiro atuas no Teatro Taborda em seis datas. Vão ser seis concertos diferentes?

A minha ideia, até porque há pessoas que compraram bilhete para mais do que uma data, é que os concertos não sejam iguais. Gostava de fazer experiências novas, de começar com uma música que não toco há muito tempo e pegar em músicas que têm ficado de fora dos concertos mais recentes. Acredito que não haverá um conceito ligado a cada data. Esta temporada tem dois pontos principais: que a minha música fique ali instalada, a pairar durante todos aqueles dias (para contrariar a rotina normal de chegar, montar, tocar, desmontar e sair) e atuar numa sala acolhedora e bonita.

As tuas atuações são sempre criativas. O que preparaste para esta temporada?

Nos concertos de apresentação do disco novo toco dentro de um cubo, há um jogo de câmaras e isso vai-se manter. Tenho tocado em salas bastantes grandes, mas aqui as pessoas vão ter oportunidade de ver tudo isso mais de perto. A sala leva cerca de 120 pessoas por noite, mas é tão acolhedora e pequenina que a plateia está praticamente encostada a mim. Estou muito próximo das pessoas da 1ª fila, há uma unidade maior em tudo o que está a acontecer.

Para quando o novo disco?

Num canto da minha cabeça está sempre essa preocupação. Felizmente tenho feito muitos projetos na área do teatro, por isso ainda não tive tempo para começar a trabalhar no novo disco. Tendo noção do tempo que demoro a fazer as coisas, para o ano não será seguramente, talvez em 2024. As coisas demoram muito tempo a fazer, mas prefiro que assim seja. Pior do que me sentir intimidado por estar a tocar demasiado perto do público, é lançar um projeto em que não estou 100% confiante. É preciso chegar a esse lugar de satisfação total com as músicas para depois as poder mostrar, e isso demora tempo.

Mais de uma década depois de O Príncipe de Homburgo, a tradutora Luísa Costa Gomes e o encenador António Pires voltam ao teatro de Heinrich von Kleist para levar a cena aquela que, por exigências de encenação, é tida como uma das mais complexas peças do autor germânico – Goethe chegou mesmo a considerá-la irrepresentável.

Independentemente daquilo que Costa Gomes aponta como “a crueza do tratamento do tema épico e as suas particularidades técnicas”, sublinhadas sobretudo pela época em que Kleist a escreveu (entre 1806 e 1807, durante a ocupação napoleónica da Prússia), Pentesileia é “uma peça muito longa”, pejada de monólogos, “alguns dos quais que se estendem por dez páginas”, e particularmente rica “em descrições que se parecem eternizar.”

Contudo, estamos a falar de uma peça de arrasadora beleza poética que, para ser viável levar para o palco, exigiu a António Pires, já em contexto de ensaios, uma minuciosa depuração do texto, mesmo que tal signifique “correr o risco de passar por cima de coisas muito importantes”. Como observa Costa Gomes, “do ponto de vista literário é um texto muito rico e, como poucos, tem muitas verdades juntas, algo que não estamos habituados a digerir quando vamos ao teatro.” No fim de contas, “as verdades são para se dizer, mas uma de cada vez”, conclui com ironia.

São essas “verdades” que levam Costa Gomes a gostar tanto de Kleist, ou não fosse o autor “um natural intriguista”. As intrigas urdidas por ele são “sempre surpreendentes e inesperadas, tal qual a realidade”, mesmo que uma peça como Pentesileia oscile entre o sonho que se intromete no real, e vice-versa. Afinal, para o autor “nós não controlamos coisa nenhuma e tudo acontece como alucinação, como visão.” Não será surpreendente, portanto, que a tradutora veja Pentesileia como “um tratado de psicanálise, pejado de intuições em que Freud irá pegar muitos anos depois.”

Ambientada durante a guerra de Troia, em Pentesileia, Kleist oferece uma versão alternativa da morte de Aquiles, recorrendo à estrutura da tragédia clássica, mas sem nunca deixar de a considerar “uma comédia” com “heróis, cães e mulheres.”

Pentesileia, rainha das Amazonas, alia-se a Troia, conduzindo as suas guerreiras a lutar contra os gregos. No campo de batalha, as amazonas sofrem uma pesada derrota e Pentesileia acaba prisioneira de Aquiles. Mas, os misteriosos caminhos do amor acabam por levar Pentesileia e Aquiles a apaixonarem-se e, no fervor das promessas da paixão, o herói dos gregos oferece uma escapatória à cativa. Porém, a tragédia anuncia-se, e uma morte violenta e cruel despoletada pela amada espera Aquiles, que acaba literalmente devorado por amor.

Esta “peça única e extraordinária”, como a define António Pires, é por fim levada a cena em Portugal, embora em 2012, por ocasião de Guimarães Capital Europeia da Cultura, Martim Pedroso tenha partido da obra de Kleist, traduzida por Rafael Gomes Filipe, para criar Penthesilia – dança solitária para uma heroína apaixonada.

Com uma nova tradução, “completamente pensada para ser encenada”, a dita “irrepresentável” peça de Kleist sobe ao palco do Teatro do Bairro, entre 11 de janeiro e 5 de fevereiro. As interpretações estão a cargo de Rita Durão e Francisco Vista nos papéis principais, secundados por Alexandra Sargento, Carolina Serrão, Graciano Dias, Iris Tuna, Jaime Baeta, João Barbosa, Tiago Negrão e Vera Moura.

Segundo a Wikipedia, em agosto de 2022 existiam mais de 2.850.000 de podcasts disponíveis na web, com mais 135 milhões de episódios. O crescente interesse por esta forma de comunicação compreende-se de várias maneiras. Os seus criadores referem, sobretudo, a liberdade na composição e formato, a possibilidade de registo de arquivo e o facto de que, quem os consome, poder gerir tranquilamente o momento e a disponibilidade de o fazer, seja no trânsito a caminho do trabalho ou enquanto executa uma qualquer atividade física.

É claro que os meios institucionais também os utilizam como forma de prolongar e diversificar a vida dos seus conteúdos, mas muitos profissionais ou entusiastas da comunicação encontram neste meio a possibilidade de conexão com públicos sem os constrangimentos das organizações ou empresas institucionais e de um modo financeiramente mais vantajoso.

Em Portugal, o crescimento deste meio pode ser aferido pela existência do Festival PODES, dedicado aos podcasts, que teve a sua primeira edição em 2019. A redação da Agenda Cultural de Lisboa selecionou um conjunto de podcasts culturais nacionais que ilustram esta realidade.

VHS, de Daniel Louro e Paulo Fajardo

Começaram em outubro de 2012, pelo que cumpriram recentemente o 10.º aniversário. Daniel é videógrafo e Paulo é repórter de imagem. Conheceram-se na universidade, quando perceberam que partilhavam o mesmo interesse pelo cinema: “tínhamos o hábito de pesquisar e ver filmes maus, os piores possíveis, e conversar sobre eles.”

A decisão de gravar e publicar estas conversas informais foi uma consequência natural, uma decisão algo pioneira numa altura em que havia sobretudo blogs de cinema. Posteriormente, variaram o conteúdo para incluir conversas com convidados do meio: atores, produtores e outros, nacionais e estrangeiros, procurando relatar histórias que fogem aos meios de comunicação tradicionais.

Cada episódio tem um filme como tema genérico ou ponto de partida: “somos muito nostálgicos, procuramos falar dos filmes que mais nos marcaram”. Não têm a preocupação da atualidade, mas quando se trata de um remake ou da sequela de um filme que lhes interessa particularmente, falam de filmes em cartaz. Um exemplo recente é Avatar, tema do último episódio publicado. Não têm uma periodicidade fixa mas em breve atingirão os 300 episódios.

Teatra, de Mariana Oliveira

O nome Teatra não foi uma ideia de Mariana Oliveira, a jornalista e radialista cultural na Antena 3, que o realiza e que lhe dá voz. No Teatro Nacional D. Maria II (TNDM II) houve uma discussão de ideias e esta designação foi a escolhida: “Eu desconhecia a palavra, mas segundo me explicaram é um depreciativo usado por gente do meio para falar dele próprio. Não há consensos. Achámos piada à sua polissemia, aos vários sentidos que pode ter.”

Os episódios começaram por ser mensais, em 2019, mas depressa evoluíram para o formato quinzenal, às terças feiras. Não têm, necessariamente, ligação à programação do TNDM II, embora os temas ou entrevistados possam coincidir com algo que esteja ou venha a estar em cena. São conversas com pessoas ligadas ao Teatro, de várias maneiras, como uma família alargada. Por exemplo, o mais recente episódio que gravou foi com Cristina Vidal, a última representante da profissão de ponto no teatro em Portugal. Há também muitos atores e encenadores que participam, mas procura focar todas as profissões do teatro.

Não vê grande diferença entre fazer rádio e podcasts até porque os seus programas de rádio também são disponibilizados neste formato. “Poderia dizer que o podcast é rádio que não foi para o FM, a diferença é que não é em direto. O método e a tecnologia que uso são os mesmos.”

O Poema Ensina a Cair, de Raquel Marinho

Em 2014, a jornalista Raquel Marinho deu início a uma rubrica no Expresso digital com o mesmo nome do podcast, onde entrevistou mais de 40 poetas. O nome sui generis é oriundo de um poema de Luísa Neto Jorge de particular apreço para Raquel. Mantém hábitos de leitura muito regulares, ávida consumidora de poesia. Em 2019 retomou a rubrica no Expresso apenas por alguns meses. O salto para o podcast deu-se em 2020, inicialmente por convite de Daniel Oliveira. Partilhava a plataforma do podcast dele, Perguntar não Ofende, promovendo-se mutuamente. Hoje faz tudo sozinha, solução que lhe agrada.

Tal como muitos podcasters, não tem apoios para esta atividade, que continua a ser paralela ao seu trabalho principal, atualmente responsável pela comunicação da Casa da América Latina. O podcast mantém uma periodicidade quinzenal e tem ainda um programa de leitura de poesia na Antena 2, Antes da Mesma Página, um nome também retirado de um poema de autor que aprecia especialmente, Daniel Faria.

Faz também vídeos de leitura de poesia que publica no seu Facebook. Para O Poema Ensina a Cair, escolhe convidados de áreas muito diversas e pede-lhes que selecionem os dez poemas da sua vida, como ponto de partida: “porque falarmos de poesia é uma maneira de falar da vida deles.”

Ponto Final, Parágrafo, de Magda Cruz

O primeiro episódio do podcast de Magda Cruz foi para o ar no dia em que se cumpriam 20 anos do anúncio do Prémio Nobel da Literatura de José Saramago, em novembro de 2018. Foi uma escolha propositada, que coincidiu com o lançamento do livro Um País Levantado em Alegria, de Ricardo Viel.

Na base do seu projeto estão as entrevistas literárias com autores, principalmente, mas também com o que chama de ‘amantes de livros.’ A cada entrevistado pede três sugestões de leitura, como ponto de partida para uma conversa alargada. Começou na rádio da Escola Superior de Comunicação Social e passou a podcast um ano depois. Hoje, continua a gravar num estúdio de rádio e já leva na bagagem cerca de 60 episódios em cinco temporadas.

Sobre o universo dos podcasts, atrai-a o facto de se tratar de uma comunidade e de um público que tem maior interação e de uma forma mais descontraída. Atualmente, é jornalista na Rádio Observador e, no dia em que falámos, tinha entrevistado o distinguido com o Prémio Pessoa 2022, João Luís Barreto Guimarães. Refere ainda, orgulhosamente, que no festival português de podcasts (PODES), o Ponto Final, Parágrafo foi nomeado em três categorias.

Frente de Sala, de Ricardo Saleiro, Susana Araújo e Fernando Figueiredo

Fechamos com a prata da casa. O Frente de Sala arrancou em abril de 2021, como magazine de complemento à informação prestada pela Agenda Cultural de Lisboa e o site Agendalx.

Até à data, o podcast conta com 23 episódios e, segundo Ricardo Saleiro, “partimos quase sempre do que está a acontecer, procurando dar voz a quem faz cultura na cidade, nas várias formas de expressão artística. Por vezes damos a conhecer espaços emblemáticos da cidade, numa espécie de visita guiada em que procuramos também mostrar os bastidores, como fizemos recentemente com a Orquestra Metropolitana de Lisboa.”

Os episódios têm cerca de 15 minutos, num registo dinâmico e vivo, com cuidado especial no tratamento do som, procurando aproximar as pessoas da cultura e dar a conhecer a vida da cidade. A periodicidade é quinzenal e os três responsáveis são técnicos da Câmara Municipal de Lisboa de diferentes áreas de comunicação cultural. Susana Araújo é a voz, Fernando Figueiredo é o sonoplasta e Ricardo Saleiro faz pesquisa, reportagem e edição.

O objetivo do concurso é escolher a composição (música e letra) que, através dos seus atributos literários e musicais, trace um retrato da cidade. Além de “Lisboa”, tema obrigatório, este ano a letra da composição deve igualmente inspirar-se no Parque Mayer – espaço icónico, nascido em 1922, e durante décadas o mais importante centro de diversão e de cultura da cidade, tendo completado cem anos em 2022.

A composição vencedora será apresentada e interpretada por todos os participantes das Marchas Populares de Lisboa, no âmbito das Festas de Lisboa no desfile da Avenida da Liberdade, na noite de Santo António, assim como nas exibições prévias.

Aberto a todos, individual ou coletivamente, residentes em Portugal e maiores de idade, este concurso é já uma tradição com mais de duas décadas, distinguindo anualmente a originalidade literária e musical dos autores da composição vencedora com um prémio no valor de cinco mil e quinhentos euros.

A Grande Marcha de Lisboa 2023 será selecionada por um júri composto por três personalidades (a anunciar em breve) da área cultural que farão, respetivamente, a apreciação da música, da letra e da generalidade da composição.

As propostas deverão ser enviadas por correio registado com aviso de receção, para a sede da EGEAC, até ao próximo dia 22 de fevereiro.

Regulamento disponível aqui.

Depois de um trágico e traumático acidente, Manuela parte para a cidade da sua juventude à procura do pai do filho. Ao longo dessa demanda, reencontra Agrado, uma velha amiga transsexual; conhece Rosa, uma freira grávida e seropositiva; e começa a trabalhar para Huma Rojo, a célebre atriz de teatro que involuntariamente está ligada ao acidente que lhe vitimou o filho…

Como é que esta peça se cruza no teu caminho?

Aconteceu há muitos anos, trabalhava eu ainda como ator com o Filipe La Féria. Ele teve a intensão de encenar o Tudo sobre a minha mãe, e eu sonhava interpretar o papel de Esteban, o filho da protagonista. A peça não se fez, eu deixei de ser ator e acabei por guardar a vontade de, um dia, ser eu a encená-la.

O filme é de 1999, a peça foi escrita uns anos mais tarde.

Terá sido por volta de 2008 que ouvi falar de uma adaptação do guião do filme ao teatro. Estava sempre muito atento ao que se passava na cena teatral londrina, e julgo ter dado conta da estreia no Old Vic [estreada em agosto de 2007, com encenação de Tom Cairns]. Foi assim que soube da existência da peça.

Eras fã do filme?

Sou grande admirador da filmografia do Pedro Almodóvar e Tudo sobre a minha mãe, de todos os filmes dele, é o meu preferido. Talvez isso justifique que ande há uns dez anos com o espetáculo na cabeça à espera de o concretizar.

Há diferenças significativas entre o filme de Almodóvar e a peça de teatro de Samuel Adamson?

A peça é muito bem escrita e o autor faz uma transposição muito competente do guião do filme para o palco. Existem diferenças, decorrentes sobretudo das linguagens do cinema e do teatro, mas no essencial, à exceção do final, tudo é muito fiel ao filme. Embora, na minha visão, sinta que a peça oferece uma maior redenção às personagens, e isso agrada-me bastante.

De algum modo, o filme acaba por permeabilizar o espetáculo?

O filme está muito presente, mas procurei distanciar-me. Não o fui rever propositadamente para a encenação, antes quis trabalhar o modo como o recordo, como o vejo dentro de mim. Aliás, esse distanciamento, por tudo aquilo que é o cinema e o que é o teatro, era fundamental.

Mas, aqueles ambientes muito coloridos e quentes que são parte do ADN do cinema de Almodóvar têm, necessariamente, uma forte ligação ao enredo e às personagens. Pode-se fugir disso?

Ao colocar a peça num espaço abstrato, ao optar por uma cenografia muito limpa, não fugi, mas saí desses ambientes. Os figurinos, ao recusarem o realismo, ao lembrarem a alta-costura, ao sublinharem a cor e até sendo algo excessivos, acabam por remeter para a lembrança que guardo do filme. E, claro, a cor é essencial para transmitir a essência das personagens.

Portanto, a abordagem ao texto acaba por se tornar muito pessoal.

Digamos que, respeitando as regras que são exigidas pelos detentores dos direitos da peça, procurei algo meu, mais consentâneo com aquilo que tem sido o meu trabalho ao longo dos últimos anos, formalmente mais abstrato, mais dedicado ao corpo e ao movimento. Foi um longo processo, mas acho que o texto encaixou muito bem nas ideias que tinha para a encenação e que, muito provavelmente, não seriam as mais esperadas. Aliás, vi algumas encenações da peça em Inglaterra e até na Austrália, e em todas se procurava um ambiente mais naturalista e, de certo modo, mais convencional. Contudo, o Almodóvar está lá, e eu não quis fugir dele. Aquilo que procurei foi que tudo se cozinhasse de uma forma orgânica, bela e confortável para quem está a fazer o espetáculo.

Falavas das exigências dos detentores dos direitos da peça…

Foi uma luta de anos conseguir os direitos da peça, e depois de os conseguir deparar-me com o rigor exigido e as limitações que são colocadas. Nesse aspeto, este foi o projeto mais complexo em que me envolvi até hoje…

Podes elencar que tipo de limitações?

Uma delas é não ser permitido cortar texto. Para mim, isso foi complicado porque sempre encarei o texto como um elemento do espetáculo que tem de se encontrar com aquilo que pretendo transmitir. Outra, por exemplo, foi a obrigatoriedade de usar a música do filme, composta por Alberto Iglésias, que sempre me pareceu servir muito bem o filme e, admito, as abordagens mais convencionais em teatro. Porém, adaptei-me às circunstâncias e as circunstâncias adaptaram-se àquilo que pretendia para o espetáculo.

E a tradução? Calculo que também aí haja exigências…

Também. Ao ponto de ter de ser enviada uma retrotradução, ou seja, uma tradução em inglês da versão em português….

Tradução para português assinada por Hugo van der Ding…

Foi uma encomenda nossa. Comecei a trabalhar com uma tradução feita pela Maria Eduarda Colares, que o Filipe La Féria me emprestou, mas achei, passados mais de dez anos, que teria de ser muito mexida para a poder usar. Foi então que me ocorreu que o Hugo, de quem gosto muito, chegou a ser tradutor há muitos anos e desafiei-o. No fundo, a peça tem imenso humor e ele pareceu a pessoas indicada para a traduzir. E, ele fê-lo, e fez muito bem.

Se pensarmos que, do West End à Broadway, vários filmes de Almodóvar foram adaptados aos palcos, impõe-se perguntar a um homem de teatro: porquê?

Percebe-se o fascínio do teatro por Almodóvar pelas personagens que ele cria. Acho que todas elas são absolutamente teatrais. Isso foi, aliás, muito interessante perceber na versão do musical da Broadway Mulheres à beira de um ataque de nervos, que o Filipe La Féria encenou recentemente. Aquelas personagens são incríveis e, no seu exagero, no serem maiores do que a vida, percebe-se o porquê do teatro as querer resgatar do cinema e levar para o palco.

Tudo sobre a minha mãe reúne um elenco magnífico, juntando algumas das grandes atrizes do atual teatro português. Como foi conciliar as agendas?

Não foi nada fácil [risos], mas conseguimos e é, para mim, um enorme orgulho dirigir este elenco de grandes atrizes, de mulheres muito generosas que fazem o trabalho fluir com grande naturalidade. Como sempre procuro que aconteça nos meus trabalhos, quando penso numa personagem já a vejo numa atriz em concreto. Ou seja, procuro atrizes em que aquilo que é a personagem possa ressoar naturalmente dentro delas. Por exemplo, no Tudo sobre a minha mãe, a Maria João Luís interpreta a atriz Huma Rojo e passo a vida a dizer-lhe: “mas, tu és esta mulher!” E, como a própria Maria João assume, é mesmo.

Assumes que este espetáculo procura também dar “visibilidade a intérpretes e corpos queer” e promover uma reflexão sobre temas como a identidade de género e a orientação sexual…

Da minha situação de privilégio tenho procurado, não só como encenador, mas também como programador de artes performativas na RTP2, proporcionar o acesso ao trabalho a minorias e diversificar a representatividade de criadores e artistas. Neste caso, fico muito feliz por ter uma atriz trans, a Gaya de Medeiros, a fazer o papel de Agrado. Só por isso, valeu a pena ter demorado mais de uma década a trazer esta peça para o palco. Recordo que, em 1999, quando Almodóvar realizou o filme, o papel foi interpretado por uma atriz cisgénero [Antonia San Juan], muito provavelmente porque seria impossível encontrar uma atriz trans.

No final, Pedro Almodóvar fazia uma extensa dedicatória a todas as mulheres, e refere três grandes atrizes – Gena Rowlands, Bette Davis e Romy Schneider – que são, aliás, bastante citadas ao longo do filme. Eras capaz de mencionar alguma, ou algumas atrizes, a quem dedicas este espetáculo?

Este espetáculo é dedicado à primeira atriz em quem pensei para o papel da “mãe”, a Maria João Abreu. Era uma atriz incrível, generosa, capaz de todo o tipo de registos interpretativos e que faz muita falta ao teatro português. Mas, estou feliz porque encontrei uma “Manuela” perfeita: a maravilhosa, a notável e de uma total entrega Sílvia Filipe. E, este espetáculo, merece-me ainda uma outra dedicatória dirigida à grande atriz Maria João Luís, que tenho o privilégio de dirigir, e é alguém que faz parte do meu percurso, da minha vida.

O Tamanho do Nosso Sonho é Difícil de Descrever

Safo, a “Décima Musa” como lhe chamou Platão, nasceu em meados do século VII a.C na ilha de Lesbos. Os seus poemas de amor dirigem-se frontalmente a mulheres e traduzem a experiência íntima e avassaladora da paixão, provando que desde os seus primórdios, a poesia celebra o amor homoerótico. A presente antologia reúne 101 poemas de outros tantos poetas, dos cancioneiros medievais à atualidade, proporcionando uma panorâmica abrangente sobre as representações do homoerotismo na poesia portuguesa ao longo dos tempos. A obra revela a forma plural como homens e mulheres, independentemente (ou não) das suas vivências, têm traduzido em verso, o amor entre pessoas do mesmo sexo. No prefácio, os selecionadores da antologia registam a significação abrangente de homoerotismo: “(…) permite expressar um conjunto de ideias, desejos, sensações, sentimentos, vivências e necessidades afetivas entre pessoas do mesmo sexo, não incluindo forçosamente o ato sexual, mas abarcando tudo o que suscita a atração e o desejo através da imaginação (as fantasias, por exemplo) ”. Uma seleção de desenhos e pinturas de Cruzeiro Seixas, de imaginário homoerótico, acompanham os poemas. Avesso

Montaigne

Ensaios I

Michel de Montaigne (1533-1592) homem de Estado, optou pelo autoexílio a fim de se consagrar á escrita dos seus Ensaios. Passou os últimos anos de vida fechado na famosa biblioteca dos seu castelo a compor, enriquecer e completar o seu livro. Para além de muitos outros temas (da solidão, da amizade, da moderação, dos livros, da vaidade ou do costume de andar vestido), o objetivo confesso da obra é o de registar “certos traços dos meus hábitos e inclinações”, mostrando “a minha maneira de ser simples, natural e comum, sem apuro ou artifício”. André Gide escreve no prefácio à presente edição: “Montaigne (…) considera nada poder verdadeiramente conhecer para além de si (…) convicto de que ser verdadeiro é o princípio de uma grande virtude”. Ora, como bem sabemos, Gide colocou a asserção do “Mestre” à cabeça da sua obra notável. Mais do que um sistema filosófico, os ensaios de Montaigne revelam uma sabedoria que sob aspetos estoicos e céticos, partem de uma análise de si mesmo para uma reflexão sobre o ser humano em geral e, através de vastas citações clássicas, sobre o Homem de todas as épocas. E-Primatur

Pier Paolo Pasolini

O Odor da Índia

Pier Paolo pasolini (1922-1975), controverso cineasta e escritor italiano, criador marginal e rebelde, é autor de uma obra fundada, simultaneamente, na temática homossexual, na ideologia marxista e na mística cristã. A sua morte – assassinado em condições sórdidas nos arredores de Roma – contribuiu para reforçar a aura de poeta maldito conferida pelos seus filmes e escritos. Em 1961, realiza uma viagem à Índia na companhia de Alberto Moravia e Elsa Morante. Neste livro evoca os odores, as sensações e as visões da sua singular experiência indiana, enquanto descobre situações sociologicamente semelhantes à do subproletariado romano e meridional: o fim de uma sociedade agrária feudal que entra em contacto direto com uma sociedade moderna em crise. Segundo Pasolini, em entrevista ao jornal diário Paese Sera, “(…) enquanto o burguês italiano com a sua televisão e as suas revistas ilustradas é um provinciano obscuro, cujos problemas são completamente marginais, o camponês italiano encontra-se invisível e inexprimivelmente ligado às imensas massas camponesas subdesenvolvidas da África, do Médio Oriente e da Índia, e os seus problemas surgem como problemas mundiais”. Desassossego

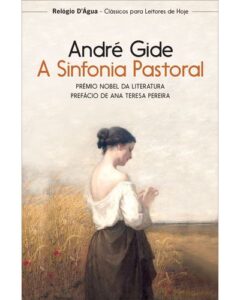

André Gide

A Sinfonia Pastoral

André Gide (1869/1951), Prémio Nobel da Literatura de 1947, foi uma das grandes mentes literárias do século XX. Romancista, dramaturgo, memorialista, crítico e editor, representou, segundo Thomas Mann, “o ponto extremo da curiosidade do espírito”. A sua ficção divide-se em dois géneros principais: o seu único romance, Os Moedeiros Falsos, texto eminentemente moderno que questiona a própria natureza do romance e uma série de narrativas (récits) de profundo teor confessional e admirável recorte clássico. A presente obra constitui uma extraordinária parábola sobre a cegueira na qual contrapõe a cegueira espiritual à cegueira física, estabelecendo um paralelo entre a cegueira e a inocência, a lucidez e a noção do pecado. Relata, na primeira pessoa e em forma de diário, a história de um pastor protestante que encontra Gertrude, uma jovem órfã cega e abandonada. Resolvido a ocupar-se dela recolhe-a, em casa, junto da família. A Sinfonia Pastoral de Beethoven é a peça musical que representa um ideal da natureza próxima da de Gertrude: pura, perfeita, harmoniosa. Se a brutal tempestade do 4º andamento perturba a quietude bucólica da sinfonia, o restabelecimento da visão faculta à heroína a perceção do mal que desencadeia a tragédia. Berlioz equiparou a Sexta de Beethoven a “uma paisagem composta por Poussin e desenhada por Miguel Ângelo”. Imagem que podia ter sido concebida face à comovente beleza e ao rigor clássico desta obra-prima de Gide. Relógio D’Água

Isabela Figueiredo

Um Cão no Meio do Caminho

Existem dois cães que surgem em épocas diferentes nas vidas das personagens principais do novo romance de Isabela Figueiredo: um terá por nome Cristo (Cris) e ajuda com a sua presença a que o protagonista, José Viriato, ainda criança, consiga superar a separação dos pais e a sua morte precoce. O segundo cão aparece nas últimas páginas do livro, chamar-se-á Redentor (Red) e representa a redenção da personagem feminina, Beatriz, que liberta de um passado encerrado em caixas por abrir, volta a conseguir viver para os outros e a aceitar a companhia dos animais. Tem-se falado muito de solidão a propósito deste livro, que no entanto não é nada fatalista no modo como trata uma evidência dos nossos dias: muitas pessoas simplesmente aprendem a viver sozinhas, embora possam desejar ou ter saudades de quando existiam outras pessoas nas suas vidas. A época natalícia é de grande importância aqui. É o tempo da família (quando esta ainda existe) e é o momento anual onde o excesso consumista tem a sua maior expressão. Isabela Figueiredo, por interposta personagem masculina, recolhe sinais da nossa época, e salva as personagens da sua história. Já não é autobiografia, ou autoficção, mas Isabela Figueiredo continua a falar do que conhece. [Ricardo Gross] Caminho

Jon Fosse

O Outro Nome. Septologia I – II

Religião, arte e identidade são os temas estruturantes daquele que é o primeiro dos três volumes que compõem O Outro Nome, o mais recente e, provavelmente, ambicioso projeto romanesco do consagrado autor norueguês da atualidade, Jon Fosse (n. 1959). Neste livro, nomeado para o Booker Price em 2020, apresenta-se Asle, um velho pintor que, após enviuvar, se estabelece numa remota cidade do litoral da Noruega, deixa o álcool e encontra a fé no catolicismo. Ali, tem como ocasionais companheiros um pescador local e um galerista que lhe prepara a próxima exposição, em Bjørgvin. O que Asle desconhece é ser precisamente nessa cidade que vive outro Asle, também ele um pintor solitário, contudo, cada vez mais consumido pelo álcool. Estes dois homens são aquilo que os alemães denominam de doppelgängers, ou seja, duas versões da mesma pessoa, duas versões da mesma vida. Ambos debatem-se com as suas existências, com a presença da morte e a ausência do amor, com a luz e a sombra, com a fé e a desesperança. O que jamais poderiam prever é quando um dos Asle está prestes a morrer num acidente ser o outro Asle que o salva. [Frederico Bernardino] Cavalo de Ferro

Daciano da Costa

Design e Mal-estar

Daciano da Costa (1930-2005) foi um dos pioneiros do design em Portugal. Com o curso de Pintura Decorativa da Escola de Artes Decorativas António Arroio e o curso de Pintura da Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, desenvolveu atividade pedagógica na área do design desde 1954, em diversos níveis de ensino oficial e privado. Estabeleceu atelier próprio em Lisboa em 1959, num território de fronteiras difusas que lhe permitiu diversificar a sua atividade em áreas tão diversas como o design urbano e arte pública, o design de interiores e de mobiliário, a arquitetura e a reabilitação. São de sua autoria a arquitetura de interiores o equipamento ou o mobiliário de espaços tão emblemáticos como a Reitoria da Universidade de Lisboa, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Biblioteca Nacional ou a Casa da Música. Design e Mal-Estar, lançado em 1998 pelo Centro Português de Design e agora em edição revista e aumentada, reúne textos de imprensa, entrevistas, ensaios e discursos de Daciano da Costa entre 1970 e 2004. A obra revela o pensamento crítico e rigoroso do desenhador de objetos que soube diagnosticar o “mal-estar” de cada época, refletindo nestas páginas sobre o que viu no mundo e “que decidiu considerar problemas de design”. Orfeu Negro

Nicoby e Vincent Zabus

O Mundo de Sofia – Volume 1

Certo dia, Sofia recebe uma carta com uma pergunta intrigante de um misterioso filósofo: “Quem és tu?”; seguida de outra: “De onde vem o mundo?”. De carta em carta, de pergunta em pergunta, Sofia inicia o seu curso de filosofia. Esta novela gráfica, adaptada do bestseller mundial de Jostein Gaarder, com colaboração do próprio, segue de perto a obra original sem nunca perder de vista as grandes questões da atualidade, desde o clima à igualdade de género. A obra, ilustrada por Nicoby, que acompanha o nascimento da filosofia e percorre a sua história até ao seculo XVII, destina-se a todos os jovens leitores que pretendam conhecer as raízes, a evolução e as principais correntes do pensamento filosófico ocidental. Porque, como escreveu Goethe, génio do romantismo alemão, citado em epígrafe neste livro. “Quem não sabe prestar contas de três milénios permanece nas trevas ignorante, e vive o dia que passa.” Elsinore

Crystal é uma jovem que se sente incompreendida e fora de sincronia consigo mesma. Para escapar à realidade, aventura-se num lago congelado e cai por entre o gelo num mundo de cabeça para baixo. Neste universo que só existe na sua própria imaginação, a raparigal encontra o seu reflexo, que a guia e a desperta para a sua própria criatividade. Esta jornada leva Crystal a tornar-se no que sempre foi destinada a ser: confiante, curiosa e criativa.

Crystal, dirigida por Shana Carroll e Sebastien Soldevila, é a 42ª produção do Cirque du Soleil, e a primeira que explora as possibilidades artísticas do gelo. Combinando a patinagem artística com acrobacias inéditas que desafiam a imaginação – e a gravidade! – o espetáculo inclui ainda projeções visuais e muita música.

Organização e segurança são as palavras de ordem desta grande produção, que conta com 99 pessoas, 47 das quais artistas de 25 nacionalidades diferentes. Também a sala do guarda-roupa testemunha a envergadura do projeto: 600 peças de roupa, todas elas resistentes e impermeáveis para sobreviverem ao gelo. Já a pista de 21 por 48 metros, que comporta cerca de 50 mil litros de água transformada em gelo, levou dois dias completos a ficar pronta para ser riscada pelos patins dos patinadores e acrobatas.

Para Rob Tannion, diretor artístico do Cirque du Soleil desde 2019, “assistir a este espetáculo é uma verdadeira experiência que nos leva numa viagem emocional e visual. É, acima de tudo, uma viagem de descoberta, que nos permite enfrentarmo-nos a nós próprios e às nossas sombras e lutar pelo que acreditamos. Acho que é esta a essência do espetáculo”.

Crystal é o primeiro espetáculo no gelo da companhia canadiana, mas os criadores não quiseram que este fosse apenas mais um: “Shana e Sebastian queriam muito explorar este mundo da patinagem artística no gelo, mas queriam também adicionar coisas novas – e inéditas – ao conceito. Queriam que fosse artístico e acrobático, mas não só. Eles pegaram no mundo do gelo e tornaram-no único dentro das artes circenses”, acrescenta Tannion.

O elenco de Crystal, composto por atletas de patinagem artística, de freestyle e de alta competição no gelo, bem como acrobatas e músicos, foi escolhido a dedo. Até porque era necessário reunir artistas que conseguissem fazer de tudo, ou seja, acrobatas que soubessem patinar e patinadores que fossem capazes de fazer acrobacias.

O resultado de largos meses de trabalho pode ser agora visto, ouvido e apreciado na Altice Arena até dia 1 de janeiro.

Lisboa não para e, entre o teatro, a dança e a performance, são dezenas as sugestões que aqui lhe poderíamos deixar. Optámos por uma mão cheia de propostas muito ecléticas, capazes de ser o presente ideal para este Natal. Confirme!

Tudo sobre a minha mãe

Texto de Samuel Adamson, a partir do filme de Pedro Almodóvar

Poucos meses depois de Filipe La Féria ter apresentado no Politeama o musical Mulheres à beira de um ataque de nervos, Daniel Gorjão estreia, no Teatro São Luiz, a adaptação para teatro, da autoria do australiano Samuel Adamson, de outro filme de Pedro Almodóvar. Numa sentida homenagem ao universo feminino e ao que é ser mulher “periférica ou não, racializada ou não, cis ou transgénero”, Tudo sobre a minha mãe reúne no mesmo palco um elenco feminino de luxo, destacando-se Maria João Luís, Sílvia Filipe, Gaya de Medeiros, Teresa Tavares, Catarina Wallenstein e Maria João Vicente. Uma encenação surpreendente para uma das obras mais relevantes do cineasta espanhol, que Daniel Gorjão revela em entrevista à Agenda Cultural de Lisboa na edição de janeiro do próximo ano.

Estreia a 11 de janeiro no Teatro São Luiz. Bilhetes aqui.

.

Pentesiléia

Texto de Heinrich von Kleist, com encenação de António Pires

Obra-prima do poeta e dramaturgo germânico Heirich von Kleist, e uma das mais arrojadas peças do teatro europeu, Pentesiléia é encenada pela primeira vez em Portugal, a partir de uma nova tradução de Luísa Costa Gomes. Durante muitos anos tida como irrepresentável, trata-se de uma tragédia que, como refere a tradutora, “começa [literalmente] quando [a rainha das Amazonas] se apaixona por Aquiles e ele por ela”. Nesta versão, o encenador António Pires traz a ação para a atualidade, juntando ao elenco habitual do Teatro do Bairro, a atriz Rita Durão, com quem volta a trabalhar depois da encenação da Trilogia Dramática da Terra Espanhola, de Federico Garcia Lorca.

Estreia a 11 de janeiro no Teatro do Bairro. Bilhetes aqui.

.

Dois + Dois

A partir de guião de Daniel Cúparo e Juan Vera

Novamente do cinema para o teatro. Miguel Thiré adapta o guião do filme homónimo de Diego Kaplan, um dos grandes sucessos do recente cinema argentino, e junta no mesmo palco um eletrizante quarteto de atores: Ana Cloe, Jéssica Athayde, José Mata e Miguel Raposo. Dois + Dois é uma comédia com pinceladas de drama sobre dois casais que, para fugir do enfado das suas vidas, se aventuram no mundo do swing. Sem tabus, mas com muita perspicácia, o espetáculo explora as contradições da vida matrimonial e o significado de conceitos como desejo e fidelidade na sociedade atual.

Estreia a 12 de janeiro no Teatro Villaret. Bilhetes aqui.

.

A Sagração da Primavera — Memórias ternas de um afeto queer

Criação de Dinis Machado

Depois da estreia na 44.ª edição do Citemor, a coreógrafa Dinis Machado leva ao Teatro do Bairro Alto um olhar muito particular sobre a peça de Stravinsky, onde os “corpos questionam ideias dominantes de liberdade como um território sem regras. [Propondo] antes liberdades várias através das formas específicas como se tocam e se deixam tocar”. Com música original de Odete e cenografia, figurinos e luz da própria coreógrafa, A Sagração da Primavera – Memórias ternas de um afeto queer conta com performances de MC Coble, Ves, Mia Meneses, Ali Moini e Sumi Xiaomei Cheng. À atenção dos residentes em Lisboa menores de 23 e maiores de 65: este espetáculo está abrangido pelo Passe Cultura, uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa/EGEAC.

De 12 a 15 de janeiro no Teatro do Bairro Alto. Bilhetes aqui.

.

Noite de Reis

Texto de William Shakespeare, com encenação de Ricardo Neves-Neves

A Noite de Reis chamou Jorge de Sena “comédia de enganos e travestis”. Senão, atentemos à intriga principal (porque, a propósito de outros enganos, está a peça cheia): um naufrágio deixa Violeta à deriva nas costas do imaginário reino de Ilíria, governado pelo duque de Orsino. Disfarçando-se de homem, Violeta torna-se Cesário, e encontra trabalho enquanto pajem de Orsino. Por ele, intercede junto de Olívia com propósitos matrimoniais, mas a donzela acaba por apaixonar-se por Violeta/Cesário e não por Orsino, como suposto. Para instalar a “tempestade amorosa”, Violeta cai de amores por Orsino; mas, como ser correspondida se o duque a julga Cesário? Ricardo Neves-Neves estreia-se em Shakespeare com uma comédia muito musical, protagonizada por um elenco inteiramente masculino onde pontuam, entre outros, Filipe Vargas, Manuel Marques, Luís Aleluia e Adriano Luz.

Estreia a 26 de janeiro no Teatro da Trindade INATEL. Bilhetes aqui.

Uma obra de ficção pode ser tão pessoal como um livro de memórias?

Claro. A fronteira erguida pelo cânone literário entre ficção e memória, autobiografia, diário, epistolografia está profundamente ultrapassada e nunca foi justa. É anacrónica. Ando a dizer isto desde o primeiro livro que escrevi. A arte é íntima, é pessoal, mesmo quando se trata de um romance policial ou histórico. Não é possível estabelecer uma diferença qualitativa, valorativa entre a ficção e não ficção se o critério for a autenticidade ou confessionalidade. Nunca saberemos quanto de uma há nas outras, por vezes nem os seus autores. O ímpeto criativo não é totalmente controlado pelo autor. Na criação há um lado imaterial, eu diria mágico, que nos escapa. Imaginemos Siddhartha de Herman Hesse ou O Senhor do Anéis de Tolkien. São criações literárias ficcionais que respondem uma fé imensa em universos pessoais, criativos, estéticos, imagéticos, ideológicos, arquetípicos dos seus criadores. Eu costumo dar também o exemplo de Dostoievski. O que o levou a escrever Crime e Castigo? Como conhecia ele tão bem o universo dos usurários? De onde lhe veio aquela ideia para trabalhar a culpa? Nunca saberemos porque não interessa saber. A fronteira entre ficção e não ficção não se coaduna com a arte do nosso tempo na qual todas as formas de arte se encontram em diálogo sem género nem limites. O criador está inteiramente na sua obra, seja ela o que for. Pessoalmente implicado. Sempre.

Em que é que o processo de escrita deste livro foi diferente do anterior [A Gorda, 2016]?

Foi diferente. Eu conhecia bem a Maria Luisa, o David, o Papá e Mamã, e quando conhecemos bem as personagens uma parte da história já está escrita, carece apenas de destreza quando se verbaliza. No caso de Um Cão no Meio do Caminho eu não conhecia aquelas personagens e tive de construir uma relação com elas. Tive de as criar, conhecer, compreender e aceitar. E senti-las. Não tinha nada contra nem a seu favor, à partida. Claro que simpatizo mais com umas do que com outras, mas foram-se desenvolvendo em mim de acordo com a sua vontade, não a minha, e foi bonito. Aprendi muito.

Alguma vez se deparou com “um cão no meio do caminho” que viesse a adotar?

Eu sempre tive cães e gatos. A maior parte deles apareceram-me no meio do caminho, literalmente. No caso dos cães, apenas procurei dois: o primeiro, chamado Farrusco, que me foi oferecido pelo meu pai quando eu tinha seis anos e que trouxe comigo para Portugal aos 12, e o Tico, quando eu tinha 35 anos. Tive o Farrusco, o Pantufa, o Tico, a Micas, a Lili, a Morena e a Ninah. Agora tenho a Serra e a Marisol Tempestade. Mas também me aparecem outros animais no meio do caminho, como pombos feridos ou outros pássaros, que recolho, trato, recupero e depois devolvo à natureza. Os pombos são aves de enorme inteligência e beleza. Pertencem à cidade e não são ratos do ar. O município de Lisboa decorou este Natal as árvores da Avenida de Liberdade com pombos. É irónico que decore a cidade com lindos pombos e passe o resto do ano a capturá-los para eliminação. Inteligente, humano, um verdadeiro passo à frente seria autorizar colónias de pombos urbanos nas quais fosse possível vigiá-los, alimentá-los com qualidade e controlar a sua reprodução. Como podemos acusar de doenças contagiosas criaturas que as contraem porque as maltratamos, porque não cuidamos delas como de outros habitantes animais da urbe? Se comem lixo, claro que ficarão doentes. Ratos somos nós. Peço que não cortem esta parte da minha resposta e não a reduzam. Quero mesmo dizer isto.

Que importância tem para si o nome atribuído a cada personagem?

Muita. Os nomes são todos pensados e têm um valor afetivo ou simbólico. Sempre. No caso da mãe do José Viriato é simbólico. Ela é a Madalena bíblica. A Matadora chama-se Beatriz porque é o nome da personagem protagonizada por Uma Thurman na trilogia Kill Bill de Tarantino. Se se lembrarem, a Beatrix, no filme, faz um longo caminho até conseguir matar o homem que ama. O José Viriato tem o nome do meu pai. Quis homenageá-lo. O meu pai era o homem dos cães, tal como eu. Seria uma enorme honra se o escrevessem na minha lápide: aqui jaz a mulher dos cães e dos pombos e dos bichos todos. Sim, isso.

A causa animal é um tema central deste livro. A ética vegana da personagem José Viriato é também a sua?

A causa animal é um subtexto que está lá sem nunca se impor. Eu não quero exatamente fazer propaganda das minhas causas. É contraproducente. Um romance tem de ser um romance, em primeiro lugar, ou seja uma história bem contada, uma viagem. Quero mostrar o que vejo, penso, sinto, mas não está na minha mão convencer as pessoas de que a minha causa é correta. Cada um está no seu caminho, no seu processo de tomada de consciência. Respeito-o e compreendo-o. Eu também tenho feito um percurso. Esta é a minha causa, sim. Há um salto civilizacional prestes a acontecer que depende da forma como respeitaremos os animais. Já aprendemos que o caminho certo é respeitar as mulheres, as pessoas com diferentes traços étnicos, as pessoas não normativas em termos de género. Já percebemos que aqueles a que chamávamos inválidos são válidos. Falta-nos um saltinho que já começou a acontecer: o respeito pelos animais, nossos companheiros no planeta que habitamos e que a todos pertence. No dia em que isso acontecer merecemos a designação de humanos. Neste momento ainda não posso dizê-lo.

Não sou vegan, porque ainda não consigo. Não sei fazer aquelas comidas. Não aprendi. Detesto passar tempo a cozinhar. Para ser vegan teria de mandar vir a comida de fora, mas é complicado porque o meu estômago não suporta alho e a maior parte da comida vegan está carregada dele. Tenho tido más experiências. Resultado: sou vegetariana. Como ovos de galinhas do campo. Bebo leite, como queijo e manteiga. Os mais éticos, mas nunca se pode ter a certeza. Quando as empresas leiteiras nos dizem que as vacas são felizes eu penso sempre: serão mesmo? Onde dormem, o que comem, como são mantidas e tratadas? O que acontece aos filhos que têm? Como terminam o seu processo produtivo? Para onde vão quando já não servem para dar leite?

Tem alguém, cuja opinião sobre os seus livros, seja mais importante do que qualquer outra?

Eu e o meu editor, o nosso diálogo, a sua sensibilidade e a minha, o nosso confronto de mundos, de linguagem, de pensamento, é a mais importante opinião sobre o que escrevo. Mais ninguém.

O que é que procurou na experiência de escrever num blogue, e por que motivo mantém o seu ainda ativo?

Mantenho-o ativo porque as pessoas continuam a lê-lo e a falar-me dele. Quando comecei a escrever na blogosfera tinha passado oito anos sem publicar nada, sempre a trabalhar que nem uma louca como professora e a escrever os meus cadernos. A blogosfera ofereceu-me espaço público de leitura. E foi muito importante. Voltei a ter os meus leitores.

Em que medida será o problema da solidão uma consequência do desenvolvimento económico das sociedades?

A solidão não é assunto só desta época. Os seniores foram sempre relegados para uma enorme solidão, no passado e hoje. Eu não acredito que as pessoas nos lares não se sintam sós, profundamente sós. Se o lar for bom têm as suas necessidades de alimentação, higiene e cuidados de saúde assegurados, o que é um passo em frente, mas não chega. E a ida dos mais velhos para lares tem a ver com o desenvolvimento económico. Os descendentes trabalham e não têm tempo para cuidar deles. Essa é uma solidão.

A outra tem a ver com o excesso de trabalho, com a feroz competição existente nos empregos, a frieza entre vizinhos que não se falam nem conhecem. As pessoas passaram a temer-se. Sentem-se ameaçadas pelo outro e há uma potencial agressividade no ar, é verdade. Estão todos sozinhos porque tem medo dos colegas, dos vizinhos, dos outros ocupantes do café. É uma fobia que o capitalismo construiu. Pessoas infelizes compensam-se com mais compras: mais roupa, mais sapatos, mais gadgets.

O que diria à escritora Annie Ernaux caso a felicitasse presencialmente pela atribuição do Nobel?

Uma única palavra: irmã. Repeti-la-ia várias vezes. Querida irmã, querida irmã. Mas mais importante do que as palavras seria o abraço que gostaria de lhe dar. Um abraço que contivesse todo o amor e calor do mundo.

Acredita que estamos sempre a tempo de nos reconciliarmos com a vida?

Oh, sim, sempre. Acredito muito nisso, todos os dias, com muita fé e certeza. Estou sempre a fazê-lo. Mas há feridas impossíveis de curar. Que ficarão até à nossa morte e com a qual temos de aprender a viver como se vive sem um braço.

Os seus alunos alguma vez reagiram à sua notoriedade enquanto escritora?

Não sei. Eu tinha sempre de lhes falar nas aulas sobre o Caderno, porque eles descobriam que eu escrevia e eu sentia que devia explicar o uso da linguagem vernacular. Cheguei a ter problemas com encarregados de educação por esse motivo e tinha de me proteger. Mas no resto do tempo eu era apenas a professora. A notoriedade não me interessa, devo dizer. Notoriedade é uma palavra que designa aquilo ou aqueles que se fazem notar, que têm fama. Não vivo para isso. Quero ter valor como consequência da qualidade que me imponho. Quero que esse valor me seja reconhecido, que o meu trabalho seja respeitado, porque eu o respeito. Mas isso nada tem a ver com notoriedade.

Preocupa-se com a imagem que os leitores fazem de si pelo que escreve, ou usa de total liberdade?

Total liberdade, total liberdade. Aquilo que pensam de mim pertence aos que o pensam. Bem ou mal. Eu tenho a minha opinião íntima, a minha autoimagem, o meu instinto e intuição.

paginations here