Ao longo do espetáculo, há um piano insinuante, que “representa o sistema de ensino”, e um ringue de boxe que desafia mestre e discípulo a enfrentarem-se. Em três assaltos arbitrados pela pianista e atriz Teresa Gentil e pelas intérpretes em Língua Gestual Portuguesa Valentina Carvalho e Cláudia Braga, a “professora” Carla Galvão (atriz) e a “aluna” Ana de Oliveira e Silva (bailarina) encarnam a dinâmica de forças presentes na escola. A testemunhar cada round está a pequena Vitória Fragata.

Mas, o que se passa em cada um dos assaltos e como é que os podemos entender enquanto metáforas do sistema de ensino? No primeiro, a força do mestre impõe-se sobre o discípulo. No segundo, tudo parece estar muito mais equilibrado, sem vencedor nem vencido, com o dominador a ser dominado e, simultaneamente, o inverso. Por fim, num derradeiro assalto, aluno e professor parecem misturar-se e confundir-se ao ponto de não ser percetível a conflitualidade, como se ali surgisse, fazendo uso das palavras de Miguel Fragata, “uma ideia mais idílica e utópica da relação professor e aluno.”

Má Educação, projeto que esteve por diversas vezes agendado para chegar aos palcos, mas que, entre uma pandemia e outros percalços, só agora tem encontro marcado com o público, é a mais recente criação de Inês Barahona e Miguel Fragata. O espetáculo resulta do olhar que a dupla foi desenvolvendo através do trabalho junto da comunidade escolar.

Como explica Inês Barahona, “andamos há dez anos a tentar perceber aquilo que nos chega da parte de professores, alunos, pais e auxiliares das escolas. No fundo, fomos sendo uma espécie de confessionário dessa comunidade. Porém, enquanto artistas, preferimos abrir possibilidades com este espetáculo, e não apontar soluções e caminhos para uma ideia de escola ideal na qual não acreditamos. Até porque não há uma escola. Há várias escolas.”

Ao contrário de trabalhos anteriores da dupla, Má Educação “não assenta numa narrativa, procurando trabalhar muito mais nas imagens, na construção de uma poética que permita abrir um espaço de possibilidade novo e inspirador”. Deste modo, para “não caminhar para zonas demasiado abstratas e chegar a todas as faixas etárias, procurámos a metáfora do combate de boxe, onde dois corpos, possivelmente mestre e discípulo, parecem voar, não construindo uma moral, mas antes abrindo a caixa e deixando que cada um de nós veja e reflita.”

Para abrir essa “caixa” de possibilidades para onde o espetáculo nos procura levar, Inês Barahona e Miguel Fragata contaram com a criatividade do coreógrafo Vítor Hugo Pontes e do músico Hélder Gonçalves, essenciais para procurar “esticar sempre os limites do possível.”

Depois do São Luiz, já em 2023, Má Educação – Peça em 3 Rounds vai estar em Guimarães (1 a 4 de março) e Porto (16 a 18 de março).

De onde vem o teu nome artístico?

Tinha vários nomes apontados num bloco de notas, mas que não faziam muito sentido. Um deles era la mouche du coche [risos], uma expressão de que gosto muito. Era um dos 30 que tinha apontado, mas que ainda assim não me parecia ser o nome perfeito. Um dia, estava a ver um documentário no Discovery Channel sobre a cultura da Etiópia e surgiu essa palavra, surma, que é o nome de um povo indígena. Achei fascinante porque fiquei a perceber que eles não ligam muito aos bens materiais, vivem um dia de cada vez, são muito agarrados à família, há um lado muito humano nesses povos. Achei essa ligação bonita de fazer à música. Gostei do nome por ser curto, mas também por todo o simbolismo. Fiquei a pensar nisso durante vários dias, mas depois acabou mesmo por ficar, até em jeito de homenagem.

És uma artista muito completa: a música anda de mãos dadas com a imagem. O lado visual é muito importante para ti?

Diria até que, quando vou para estúdio compor, o lado visual acaba por se sobrepor ao musical, o que pode parecer estranho, tendo em conta que a minha profissão é a música. A literatura também me inspira muito. Crio bandas sonoras na minha cabeça enquanto estou a ler. É estranho, mas a parte visual é a primeira coisa que me vem à cabeça quando estou a compor.

Caracterizar a tua música é muito difícil. Quais são as tuas maiores referências musicais?

Costumo dizer que a minha deusa inspiradora, desde os meus treze ou catorze anos, é a Saint Vincent. Apesar da minha música não ter nada a ver com a dela, ela inspira-me muito a nível estético e pessoal, porque tenta criar um universo muito próprio. Cada disco que lança é sempre o oposto do anterior, cria personas completamente diferentes de ano para ano… Quero ser como ela quando for grande [risos]. É uma Bowie feminina. É isso que quero ser enquanto artista: criar um mundo meu, um universo próprio. Ela inspira-me em todos os aspetos, é a minha musa.

Passaram cinco anos desde o teu primeiro disco, Antwerpen. Neste espaço de tempo sentes que cresceste como artista?

Estes cinco anos também estão relacionados com a falta de tempo que tive para criar. Trabalhei muito em teatro, cinema, moda, dança… Estas áreas influenciaram muito o álbum que criei este ano. Tento ir beber a várias áreas artísticas. Não gosto de me fechar apenas no mundo da música. Acho, sinceramente, que foi o tempo certo, até porque agora tenho maturidade para falar de temas como o bullying ou a androgenia, que há uns anos não tinha. Comecei a ver a vulnerabilidade como uma força e não como uma fraqueza. Sinto que sou uma pessoa muito diferente de há uns anos para cá, talvez por fazer terapia – que também é um tema que não deve ser tabu. Estou mais livre e mais solta, estes cinco anos deram-me outra perspetiva, fizeram-me ver coisas de uma forma diferente de quando lancei o Antwerpen.

Que significado tem o nome do disco, Alla?

Foi muito complicado chegar ao nome do álbum. Também tinha nomes escritos num bloco de notas, mas nenhum deles fazia sentido. Tentei perceber o que é que queria transmitir com este álbum, que mundo queria levar às pessoas. Quis explorar um universo sem qualquer género ou rótulo. Comecei a ver palavras em várias línguas e encontrei alla, que é uma palavra sueca sem género, que significa ‘tudo’, ‘todos’. Fiquei 100% resolvida em relação ao nome, porque fazia todo o sentido. Falei com uma amiga minha sueca e perguntei se era exatamente esse o significado da palavra e ela confirmou. Quis dar às pessoas um álbum que fosse para toda a gente, sem géneros nem rótulos.

Alla tem colaborações de Ana Deus, noiserv, Selma Uamusse, Joana Guerra, Cabrita, Victor Torpedo e João Hasselberg, artistas de diferentes áreas musicais. Como foi conjugar a individualidade musical de cada um deles com a tua?

São amigos músicos de longa data, com quem queria trabalhar há muito tempo. Aconteceu tudo de forma fluida, sem qualquer pressão. As demos já estavam todas fechadas quando as enviei para cada um dos convidados, e pedi para eles fazerem o que quisessem com as músicas. Foram dias incríveis em estúdio, eles trouxeram as suas raízes para as canções, que era o que eu queria. É um álbum que tem jazz, tem punk, tem contemporâneo. Era isso que eu queria, não me restringir num certo rótulo de género musical.

O disco aborda temas muito pessoais como a androgenia ou o bullying. Foi difícil falar abertamente sobre estes temas?

Foi um processo muito terapêutico. Quando estava a gravar a Islet era como se estivesse num processo de terapia com o Rui [Gaspar], que é o meu parceiro no crime e produtor do álbum. Falámos muito sobre uma situação específica da minha vida. Ele achou que a música devia ser um hino para mim e para as pessoas que passaram por situações semelhantes. Questionei-me sobre se deveria falar sobre isto, se devia mostrar este meu lado, mas concluí que sou uma sortuda por estar neste meio e por ter uma voz ativa. Sinto que tenho de ter esse papel. Quis que a música fosse uma mensagem de esperança, força e persistência para quem a ouvisse. Isso levou-me a ter uma ideia para o vídeo que seguisse a mesma linha: pegar numa situação do passado, mas que no fundo me ajudou a crescer. Costumo dizer que agradeço aos bullies por me terem feito ser a pessoa que sou hoje, com muito mais força e com uma outra perspetiva sobre diferentes situações. No fundo, foi um processo terapêutico para mim, e espero que seja também para quem ouvir, que passe uma mensagem bonita de força. Foi um bocadinho difícil partilhar este lado pessoal, mas já estou mais segura com este passo.

A música pode ser uma catarse também para quem a consome?

Sem dúvida. Ouço muitos artistas que partilham um lado pessoal nas suas músicas, e às vezes é pesado porque, de certa forma, me sinto ligada às letras ou até a nível instrumental. É um processo difícil esta partilha. São coisas porque passámos e interrogamo-nos se as queremos partilhar com o mundo. Mas, acho que foi esta questão da vulnerabilidade que me fez avançar. É bom falarmos nisto porque há muitas pessoas que estão a passar por aquilo que eu passei. Quero que não se sintam sozinhas. Recebi várias mensagens de pessoas a passarem por situações de depressão, que me disseram que esta música as tinha levado a um sítio bonito e isso fez-me sentir mesmo feliz. Nunca pensei que esta música as tocasse de forma tão pessoal. É isto que quero enquanto artista.

Qual a ideia por trás do vídeo de Islet ?

Partiu de uma ideia muito específica, que era dividir o meu cérebro em quatro salas que representam fases específicas da minha vida, e haver uma mutação da personagem dentro do vídeo. Trabalhar com os Casota Collective é sempre inacreditável porque se eu digo ‘mata’, eles dizem ‘esfola’ [risos]. A Tilda Swinton sempre me inspirou bastante, pelo seu lado andrógeno e pelos papéis que tem desempenhado. O último filme que ela fez com o [Pedro] Almodóvar, A Voz Humana, foi a grande referência para este vídeo. Foi dos primeiros vídeos em que me assumi como personagem e atriz. Foi extraordinário explorar esse lado.

Tens tocado em vários tipos de palcos, de grandes festivais a salas mais intimistas. As emoções que os concertos te provocam diferem consoante o palco?

Cada palco é um palco, cada atuação é diferente, mas quando estou a atuar entro sempre dentro da minha bolha. Como se a minha alma saísse do corpo e só voltasse quando saio do palco. Às vezes, até fico zonza da adrenalina toda e do que dou em palco. É muito estranho como por vezes vejo fotos ou vídeos dos meus concertos e há coisas que não me lembro de ter feito. É mesmo difícil explicar aquilo que sinto quando estou a tocar. A emoção é sempre a mesma, esteja a tocar para uma pessoa ou para mil, porque entro sempre numa bolha que é difícil de explicar, fico uma pessoa totalmente oposta àquilo que sou no dia-a-dia.

Também tens feito concertos para bebés. Como tem sido a reação desse público tão especial?

Se há público sincero são as crianças. O primeiro concerto que fiz para bebés foi mesmo muito emotivo. Tenho um arranjo para uma orquestra de sopros, as músicas ganham uma dinâmica mesmo bonita ao vivo e há um espetáculo de luzes muito intimista. Ver bebés e crianças até aos 5 anos a reagir e a perceber como absorvem a música é uma experiência muito especial. Há um momento em que eles têm oportunidade de tocar nos instrumentos e é muito bonito ver as reações. Ou odeiam ou amam. Uma vez um dos bebés fugiu do colo da mãe e foi a gatinhar ter comigo, foi muito cómico. Também é muito engraçado ver a interação deles com os instrumentos. Depois há uns que gritam imenso, que não querem estar ali [risos]…

Imaginas-te a escrever um disco para crianças?

Já pensei muito nisso, gostava de fazer um disco que entrasse no universo deles. Tentar explorar como é que eles absorvem a música, quais são os sensores em termos de ondas sonoras.

O concerto que levas à Culturgest no dia 17 dezembro foi pensado de propósito para aquele palco. O que estás a preparar?

Os concertos de apresentação foram muito pensados. O da Culturgest foi ainda mais pensado em termos de cenografia. Há uma parte performativa muito ativa, com vários convidados. O público que me acompanha está habituado a ver-me sozinha em palco, com a roupa do dia-a-dia. Com os concertos de apresentação do Alla vai ser uma experiência completamente diferente: vou tocar em trio, ter um outfit específico, vários convidados… vai ser uma dinâmica totalmente diferente do Antwerpen. As pessoas podem amar ou odiar, quero é que questionem e que fiquem a pensar no que acabaram de ver. É esse o objetivo destes concertos.

Quando sai o próximo vídeo?

Queria criar mais dois vídeos que fossem uma continuação do primeiro, ter uma trilogia, mas ainda não sei quando haverá tempo e orçamento para isso [risos]… já tenho muitas ideias, talvez lá para fevereiro ou março.

Anualmente, a Fundação INATEL atribui o Prémio Miguel Rovisco, com o fim de promover e estimular a escrita de textos originais para teatro em língua portuguesa. Na sua quarta edição, o júri composto por Diogo Infante, Rui Pina Coelho e Daniel Gorjão distinguiu Nuvem, peça de Carlos Manuel Rodrigues, autor com uma longa ligação ao teatro, premiado em 1969 com o Prémio Raul Brandão por Máquina de Naufragar, e reconhecido mais recentemente por ocasionais colaborações com o Teatro Infantil de Lisboa.

De Nuvem, considerou o júri ser uma peça onde “as personagens são coesas e os diálogos de cadência rápida”, contando uma história que “insinua a intriga policial, deixa-se atravessar pelo drama familiar e explora o tema da essência do artista, a dualidade entre o mercado da arte e a criação artística.”

Neste “thriller“, como assim a considera o encenador Daniel Gorjão, Ivo, um jovem marchant de arte sediado em Estocolmo, regressa à ilha natal, algures no Atlântico, para visitar a família. Ali encontra a mãe, presidente de uma fundação artística que representa um pintor renomado, artista de muitas liberdades e aventuras e que, por sinal, é o pai de Ivo. Embora habituada ao comportamento imprevisível do artista, a mulher encontra-se inquieta com o seu suspeito desaparecimento, e nem a presença do filho parece aliviar a preocupação.

Entretanto, uma erupção vulcânica no norte da Europa causa uma densa nuvem de poeira que provoca a suspensão de todos os voos no Velho Continente. Retido na ilha, Ivo acaba confrontado com um conjunto de revelações sobre o pai, a mãe e a fiel empregada da família. Como se não bastasse, uma amiga de infância, agora agente de polícia, anuncia-lhe que foi descoberto dentro de um poço aquele que se suspeita ser o corpo de um estrangeiro, antigo amante de Ivo.

Embora tenha mantido uma considerável relação com textos do teatro clássico ao longo dos anos, Nuvem é, no percurso artístico de Daniel Gorjão, uma surpresa. “Estou um bocadinho fora da minha zona de conforto, porque esta peça tem uma narrativa mais linear do que aquilo que vem sendo habitual no meu trabalho”, lembra o encenador. Tendo trabalhado textos de autores como Shakespeare ou Strindberg, Gorjão nunca propôs leituras objetivamente convencionais para os clássicos, mas aqui “conta-se uma história que é o que é. E, isso é ótimo.”

A linha estética do encenador será mais reconhecível na ambiguidade do espaço cénico da autoria do próprio. “Não quis naturalismo, muito pelo contrário. Procurei compor um cenário que não remetesse nem para um espaço, nem para um tempo concretos”, acrescenta.

Ao contrário daquilo que poderia ser sugerido à primeira vista pelo texto, Gorjão fez também uma opção na constituição do elenco: ter somente atores racializados. “Senti que esta história podia ser contada por qualquer ator, e no momento em que estamos, quando tanto se fala sobre o acesso das minorias ao trabalho, acho que fez todo o sentido chamar estes artistas para contar esta história.”

David Gomes, Ana Valentim, Carla Gomes e Vera Cruz são o quarteto de atores que dá vida a este thriller que promete agarrar à cadeira o espectador do princípio ao fim de cada récita. E, sem spoilers, afiançamos que Nuvem tem um desfecho surpreendente, a descobrir até final de janeiro do próximo ano no Teatro da Trindade INATEL.

Cláudia Varejão, realizadora, mas também fotógrafa e argumentista, tem revelado na sua obra pessoas e vivências reais. O seu trabalho resulta da estreita relação que constrói com aqueles que retrata.

Depois de várias curtas-metragens, a realizadora estreou a primeira longa-metragem, Ama-San, em 2016, um filme que acompanha a vida de três mergulhadoras japonesas e que lhe valeu uma série de prémios em vários festivais de cinema. Seguiu-se Amor Fati, um documentário que retrata pares que se completam, e agora Lobo e Cão, a sua primeira obra de ficção. Rodada na Ilha de São Miguel nos Açores, teve estreia mundial na 79.ª Bienal de Veneza, onde arrecadou o prémio de Melhor Filme na Giornata degli Autore.

Embora trabalhe matéria ficcional, o filme parte da realidade e resulta do longo trabalho que a realizadora fez com habitantes da ilha de São Miguel.

Ana, a personagem central, filha do meio de três irmãos que vivem com a mãe e a avó, é uma jovem que questiona o mundo que a rodeia, marcado pela religião e tradição. Através da vivência de Ana e do seu grupo de amigos, Varejão aborda questões que sempre a interessaram e que se prendem com a luta pela liberdade individual, o combate às desigualdades socioeconómicas e a injustiça em que vivem as minorias. “Parti para este filme com o desejo de retratar lugares que me interessam: as heranças dos papéis sociais e familiares e as questões em torno da identidade de género”, sublinha a realizadora.

A ilha de São Miguel, local onde decorre a ação foi também fonte de inspiração para esta obra “A primeira vez que aterrei em São Miguel o sol já se punha. (…) Retive a imagem de uma ilha azul e recordei os versos de Sá de Miranda: no meio do claro dia / andais entre lobo e cão.”

O filme retrata precisamente a dualidade que estes jovens vivem e a luta que essa mesma dualidade permanente implica. A escolha entre ficar ou partir, entre assumir uma sexualidade e um comportamento que vão, supostamente, contra os preceitos religiosos, ou cumprir as regras da comunidade em que se cresceu. “As dicotomias fazem por isso parte deste filme: união e isolamento, certeza e dúvida, luz e escuridão, sonho e realidade.”

Uma ode à comunidade queer de São Miguel

A equipa técnica e artística do filme é composta por diversos elementos locais e o envolvimento da comunidade foi essencial. O elenco é formado por atores não profissionais. Nesse sentido e tendo em conta o contexto da ilha associado à temática LGBT do filme, a realizadora compreendeu que a juventude e a ambição natural deste grupo de jovens não atores necessitava de apoio terapêutico.

Nasceu assim um projeto de apoio social à comunidade LGBTQI+ do arquipélago, o projeto (A)MAR – Açores Pela Diversidade. Esse apoio psicológico levou à criação de um grupo de suporte que contribuiu para o desenvolvimento pessoal dos jovens, permitindo ao mesmo tempo protegê-los de possíveis vivências de discriminações relacionadas com a orientação sexual e identidade de género, anteriores, presentes ou posteriores à realização e exibição do filme.

Nas notas sobre o filme, Varejão afirma que “a ficção surge em Lobo e Cão como um lugar de liberdade de criação do eu e da própria ideia de comunidade, onde cada pessoa envolvida pode ser aquilo que (ainda) não é e a interação em grupo abre-se a novas possibilidades. É a pedra de toque para o lugar de mudança e campo para semear os sonhos ocultos. Acredito que a obscuridão em que muitos jovens do filme moldaram as suas vidas é também o lugar que os permitiu encontrar a luz certa para moldar as suas personagens.”

E é, com esta convicção, que podemos olhar para Lobo e Cão como uma ode dedicada à comunidade queer desta ilha açoriana.

Quem é o Velhote do Carmo?

É o Ricardo Alexandre Fernandes Velhote do Carmo Pereira. Muita gente me pergunta de onde vem o meu nome artístico, acham que há ali alguma ideia engraçada por trás, mas, na verdade, é só a junção do nome da minha mãe – Velhote – com o do meu pai – do Carmo.

Como tem sido a aceitação do público?

Tenho recebido bastante apoio. Depois de ter gravado este EP, houve muita gente a dizer-me que estava muito bom e que gostavam da minha voz, o que, para mim, era o elemento mais frágil, porque comecei a cantar há relativamente pouco tempo, especialmente em português (em Zanibar Aliens canto em inglês). Na verdade, antes deste EP gravei um em inglês, mas depois decidi não o lançar, até porque não há nada mais chato do que um português a cantar em inglês [risos]. Acho que o mais natural é exprimir-me na minha língua.

Mau Andar e Saco de Boxe são os primeiros singles do EP de estreia. Que histórias contam estas canções?

A ideia de gravar um EP começou durante a quarentena. Entrámos nessa fase e, de repente, fiquei sem chão, sem saber o que fazer. Pensei que, se a pandemia durasse muito tempo, nunca mais ia conseguir ser músico, que é o que me dá gasolina para andar. Mau Andar é uma sátira a uma fase mais complicada da minha vida. Fala sobre o facto de eu estar sempre meio coxo porque não sabia muito bem o que ia acontecer. A Saco de Boxe é o clássico desgosto amoroso. Há pessoas que, quando estão numa relação, gerem a sua vida em prol da outra pessoa. A canção fala sobre isso, sobre a mudança de rotinas, como ir sozinho para a praia, por exemplo. Nessas alturas sentimos a falta da outra pessoa, mas no fundo estamos melhor assim.

Como definirias o teu som?

São músicas feitas à anos 60, com guitarra e voz. Depois trabalho-as com uma banda (como nos anos 70) e, no final, vou produzir as músicas com uns sons dos anos 60, 70 e 80, e junto tudo. Tenho vários processos e sonoridades que interligo. Os sintetizadores são uma presença muito forte neste EP. Mas a base de tudo é mesmo à Beatles: guitarra e voz.

Como funciona o processo de criação?

Primeiro, faço a produção de acordes que acho interessantes, depois estruturo tudo numa melodia e, depois, vou encaixando as palavras. Tenho esta mania de nunca escrever primeiro os versos. Começo sempre pelo refrão, o que dificulta, porque depois tenho dificuldade em manter o nível. Ou então escrevo primeiro o refrão mas depois, se o verso ficar melhor, volto atrás e estou sempre assim neste processo…

Tocas vários instrumentos, produzes, fotografas… qual a tua maior paixão?

A música. Há uns anos não conseguia dizer isto, mas agora já consigo. A música sempre foi uma parte importante da minha vida, mas há três anos estava a explorar mais a parte da fotografia, do vídeo e outros campos artísticos. Às tantas, já estava a começar a perder-me e a querer fazer tudo. A partir de certa altura percebi que a música era mais importante e passei a tratar a fotografia como um hobbie. De certa forma, o lado visual acaba por me ajudar porque enquanto músico já tenho as ideias na minha cabeça e sei o que quero. Logo de início disse que queria que os dois singles tivessem uma capa como um anúncio para depois interligar com o nome do disco. Este meu lado estético vou-o usando também no lado musical.

Fazes parte de outros projetos, como os Zanibar Aliens. Porquê esta vontade de seguir a solo?

Percebi isso durante a quarentena. Nessa fase fui um rebelde. Todos os dias saía de casa e ia fechar-me no estúdio. Com o passar do tempo, percebi que devia fazer um álbum ou um EP. Inicialmente entrei a pés juntos e quis lançar um álbum. Depois decidi que ia fazer as coisas com calma. Só agora, em 2022, é que o estou a lançar, mas a ideia começou há dois ou três anos.

Então, a pandemia foi um momento criativo?

Na verdade, sim, nunca estive parado. Durante essa fase, partilhava o estúdio com um amigo fotógrafo. Todos os dias estava a revelar ou a fazer experiências em papel fotográfico, só para desanuviar a cabeça. Depois ficava até às quatro da manhã a fazer música.

És o tipo de pessoa que, no carro ou em casa, ouve as próprias músicas?

Nesta fase final tive de o fazer porque estava um bocado nervoso com as misturas, precisava de ter mesmo a certeza que soavam bem. Já não as consigo ouvir como um ouvinte normal, porque conheço todos os detalhes de trás para a frente, sei o erro mais minucioso em que, provavelmente, nunca ninguém vai reparar. Em Zanibar também fazia muito isso: ouvir até à exaustão. É uma regra que espero quebrar em breve, porque estive dois anos a ouvir as minhas músicas em loop.

Páginas Amarelas é apresentado este mês no Musicbox. Em que vai consistir o concerto?

O EP tem seis músicas e cerca de 20 minutos. Por exemplo, a Mau Andar tem dois minutos e 12, que é uma forma de fazer as pessoas ouvirem a canção mais vezes. Claro que, ao vivo, vai ter outra duração, vou apresentar outras versões. A estrutura do concerto está montada para que haja transições. É um bocado aquilo que faço em Zanibar. Desde muito novos que aprendemos a montar um espetáculo, a saber manter o público ligado, fazer as pausas certas, os momentos de silêncio na altura ideal… parece que o concerto vai ter 15 minutos, mas na verdade terá cerca de uma hora.

Contigo em palco vão estar Benjamim, Filipe Karlsson, A Sul e Alexandre Guerreiro. Como vão funcionar estas parcerias?

Vamos ter um trio (eu, o Filipe Karlsson e o Alexandre Guerreiro), uma coisa tipo Bee Gees [risos]. Com A Sul vou fazer uma coisa engraçada: cada um canta metade de uma frase, uma coisa assim meio romântica. Também vou ter o mítico Luís Nunes (Benjamim) e, claro, a minha banda. Vamos tocar uma música que não é nem minha nem de nenhum dos convidados, e uma música de um deles.

Um novo EP ou um álbum está nos planos mais próximos?

Como comecei por fazer um álbum que se transformou num EP, quero ter essa liberdade de fazer o que me apetecer na altura… Chateia-me a ideia de haver pessoas a fazerem música por fazer, só porque é ‘fixe’. Não concordo com isso. Faço música porque gosto, acho que sou um egoísta que consome a sua própria arte [risos]. Foi por isso que lancei este EP com seis músicas porque gosto genuinamente delas.

Lídia Jorge

Misericórdia

O pedido foi feito com insistência e até ao último encontro: Maria dos Remédios, mãe de Lídia Jorge, queria que a filha contasse uma história chamada “misericórdia” e pediu-lhe para escrever sobre a vida num lar de idosos. Queria que lembrasse a necessidade de compaixão e de entendimento naquela fase da existência humana. Falaram pela última vez a 8 de março de 2020, altura em que o lar onde a mãe residia fechou portas para enfrentar a pandemia. Maria dos Remédios viria a falecer 40 dias depois, vítima de covid-19. Lídia Jorge colocou de lado o livro que tinha em mãos e dedicou-se a cumprir o desejo da mãe: Misericórdia é o diário do último ano de vida de uma mulher habitada pelo desejo de viver. Comovente, duro em não raras ocasiões, mas também alegre e com humor, o mais recente romance de Lídia Jorge acompanha as cambiantes da vida que retrata. Seres humanos que riem, que choram e se apaixonam, pessoas que procuram ser amadas, mas que nem sempre são entendidas. Não é por acaso que a autora se refere sempre a esta obra como “um livro sobre o fulgor da vida”. Misericórdia é sobre pessoas que resistem e “que vivem como se fossem eternas até ao último momento.” RS Dom Quixote

Ondjaki

Vou Mudar a Cozinha

Ondjaki, natural de Angola, onde nasceu em 1977, artista multifacetado, expressa-se através da escrita, da pintura e da representação teatral. Assume a língua como espaço de criatividade, escrevendo num português carregado de características culturais específicas, mas que não colide com as regras do chamado português clássico. Dotado de um estilo original, fruto de uma poderosa imaginação, recorre à utilização da ironia transmitindo uma imagem do difícil quotidiano do povo de Angola de forma extremamente humana. A sensibilidade poética da escrita de Ondjaki, a pureza do seu olhar sobre o mundo e a profunda afeição que manifesta pelas personagens contribuem para que seja um dos jovens autores que melhor escreve sobre a infância, um dos grandes temas da sua obra. Nestes seis contos “adultos”, ligados a um universo essencialmente feminino, troca o ambiente apolíneo da infância pelos domínios sombrios da violência doméstica, da pedofilia, da solidão, do cansaço existencial e da tristeza. Porque, como escreve o autor: “Será o lugar da escrita, a tristeza? Será inevitável passar por ela?” O último conto, que dá título ao livro, deu origem a uma curta-metragem escrita e realizada pelo autor. Caminho

Agustina Bessa-Luís

Aforismos

Originalmente publicado em 1988, a reedição de Aforismos surge enriquecida com um prefácio da autoria de Paul Tunhas, que ilumina esta recolha resultante do processo de fragmentação da obra romanesca de Agustina Bessa-Luís. Citando a autora num texto de 1969, Tunhas chama a atenção para os aforismos como sendo “a última colheita do uso da vida, e não uma impertinência ou uma afronta”, por oposição ao “falso aforismo” que não passa de “um excitante e um divertimento”. Ainda segundo o autor do prefácio, a escritora pensava por aforismos, e estes constituíram a essência dos seus romances. A experiência de os ler será tão mais proveitosa, quanto mais o leitor se desprenda da necessidade de tudo compreender, a cada fragmento. A “descoberta súbita, e não premeditada, de uma harmonia do heterogéneo” que estará na razão destes achados do espírito, suscita interpretações por parte de quem lê, que são sempre desafiadoras e nunca estáticas. Não devemos correr atrás destes aforismos (sobretudo daqueles cuja interpretação mais nos escapa), mas ir passando de uns para os outros e nos determos somente quando tiver de ser. RG Relógio D’Água

Jean Genet

Diário do Ladrão

Ilegítimo, Jean Genet (1910-1986) foi abandonado pela mãe e passou a infância em vários orfanatos, numa casa de acolhimento e num reformatório. Diário do Ladrão, publicado clandestinamente em 1948, é o relato da sua vida de vagabundo e da sua errância pela Europa como ladrão, mendigo, passador de droga e prostituto. A obra funde, de forma singular, criminalidade e homossexualidade com religiosidade, assumindo o crime o valor de um “rito religioso”. O autor busca um ideal próprio de “santidade” através da adesão ao “mundo subterrâneo” da degradação, do aviltamento e da abjeção, e elege o roubo, a traição e a homossexualidade como as três virtudes teologais. Escreve Genet acerca da sua autobiografia: “Neste diário não quero dissimular as outras razões que me fizeram ladrão, das quais as mais simples foi a necessidade de comer, todavia na minha escolha nunca entraram a revolta, a amargura, a cólera ou outro sentimento semelhante. Com um cuidado maníaco um ‘cuidado cioso’, preparei a minha aventura como se prepara um leito, um quarto para o amor: entesei-me para o crime.” Um livro escrito a partir de um universo interdito: o do criminoso. De um mundo “que cheira a suor, a esperma e a sangue.” Minotauro

50/50 – Uma Breve Antologia Bilingue

Ana Luísa Amaral, falecida no passado mês de Agosto, referência nos estudos feministas, investigadora e professora aposentada da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, foi autora de mais de três dezenas de livros de poesia, teatro, ficção e literatura infantil. Foi também coautora do Dicionário de Crítica Feminista (2005) e coordenadora da edição anotada de Novas Cartas Portuguesas (2010). Em 2021 alcançou o XXX Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana, concedido pelo Património Nacional Espanhol e pela Universidade de Salamanca e o Prémio Literário Sá de Miranda. Quando a pandemia impôs o distanciamento, Ana Luísa Amaral e a sua tradutora inglesa, Margaret Jull Costa, mantiveram-se próximas através da troca descomprometida de escolhas e traduções de alguns dos seus poemas prediletos. O resultado foi esta breve antologia bilingue, com uma original solução gráfica, que convoca 50 poetas, de William Shakespeare a Amy Lowell, de Sá de Miranda a Florbela Espanca. Uma celebração da amizade entre poeta e tradutora em torno da grande literatura. Avesso

Francesco Matteuzzi e Marco Maraggi

O seu Nome é Banksy

Banksy é o mais mediático artista da street art mundial, famoso pelas suas intervenções em muros, ruas, estátuas, sinais de trânsito e pontes de várias cidades do mundo. A ironia e a intervenção política e social constituem o denominador comum. As imagens sarcásticas que pintou no muro da Palestina são disso exemplo. Iconoclasta e subversivo, pendurou clandestinamente obras suas em museus como a Tate Gallery de Londres ao lado de quadros dos grandes mestres da arte ocidental. Banksy considera o graffiti como a mais honesta forma de arte: não se destina às elites, é exibido nas melhores paredes que as cidades têm para oferecer e ninguém fica à porta por não poder pagar bilhete de entrada. Na presente novela gráfica, dois jovens street artists em pleno trabalho, um rapaz e uma rapariga, são presos pela polícia. Travam conhecimento na prisão e, juntos, evocam a carreira do seu mentor Banksy através das suas principais intervenções, interpretando o significado, o objetivo e o alcance de cada uma delas. Especulam também sobre a questão da identidade daquele que é um dos mais famosos artistas do mundo, que encerra um dos grandes mistérios da arte contemporânea. Iguana

Artur Madeira

Apicultura Urbana – Um Manual

Seduzido pelo mundo das abelhas, Shakespeare, na tragédia histórica Henrique V, escolheu a estrutura organizacional da colmeia como exemplo para as sociedades humanas: “Assim trabalham as abelhas que, por lei da natureza, ensinam a um reino, por muito populoso que seja, o princípio da ordem”. Sem tamanha pretensão, este manual de apicultura surge para dar testemunho do serviço ecológico que o pequeno apicultor presta à sociedade. As abelhas polinizam culturas e plantas silvestres, contribuindo para a biodiversidade e a segurança alimentar. Segundo dados de 2018 do Parlamento Europeu, não menos de 84% das espécies de plantas e 76% da produção de alimentos da Europa dependem da polinização das abelhas. O livro, escrito e ilustrado num expressivo preto e branco por Artur Madeira, arquiteto paisagista e apicultor nas horas vagas, assume-se como “um pequeno manual de apicultura e o relato de uma experiência apícola urbana, que pode ser útil (…) para quem se queira iniciar na apicultura de forma lúcida, permitindo obter alguns produtos e serviços produzidos pelas abelhas, em especial o mel, mas que possibilita também uma experiência de aproximação à natureza (…) e alguma desmistificação do que é o mundo das abelhas.” LX Mel – Mel de Lisboa

Duarte Belo e Alvaro Domingues

Paisagem Portuguesa

“São virtualmente ilimitadas as possibilidades de representação da paisagem pela fotografia”, escreve Duarte Belo numa nota sobre as fotografias deste livro. O geógrafo Álvaro Domingues, co-autor da obra, afirma também: “São ilimitadas as paisagens do mosaico diverso e contratado de Portugal; e são ilimitados os processos de transformação e as marcas que vão deixando que acrescentam, combinam, transformam ou obliteram o que antes estava e era”. O tempo atual de identidades múltiplas, pluralismo, metamorfoses tecnológicas e circulação rápida de referentes culturais leva a um efeito diluidor de tudo o que era considerado sólido e permanente. Nesta obra, os autores sobrepuseram uma quadrícula ao mapa de Portugal e a cada um dos retângulos atribuíram uma fotografia. Um total de 141 imagens e outros tantos textos em busca de uma identidade esquiva, multiplicada por muitos imaginários, acontecimentos e ficções. A partir de possíveis itinerários a seguir e das paisagens do território nacional, o livro procura mapear “elementos estruturais do território português, mas também a celeridade das transformações actuais.” FFMS

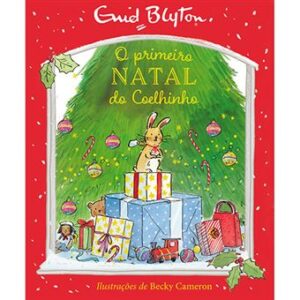

Enid Blyton e Becky Cameron

O Primeiro Natal do Coelhinho

As obras de Enid Blyton (1897-1968), profícua escritora infantojuvenil, traduzidas para cerca de 70 línguas, venderam mais de 60 milhões de exemplares em todo o mundo. O primeiro dos seus livros foi uma coletânea de poemas apropriadamente intitulada Child Whispers. Blyton criou a personagem de Noddy ainda hoje muito apreciada pelas crianças, nomeadamente através de séries de televisão difundidas em todo o mundo, filmes, banda desenhada e jogos. Criou também as famosas séries Os Cinco e Os Sete. Este seu livro passa-se nas vésperas de Natal, numa loja de brinquedos. Com o Natal à porta, a maioria dos brinquedos mal pode esperar por conhecer as suas novas casas. Mas o Coelhinho está muito preocupado: ele teme viver longe da loja e do seu melhor amigo, o Marinheiro de corda. Este álbum, aconselhado para crianças até aos seis anos, perfeito para partilhar o espírito natalício com os mais novos, conta a história enternecedora de uma amizade especial, narrada por uma das mais estimadas autoras de literatura infantojuvenil do mundo. Oficina do Livro

O deputado Ventroux está em pé de guerra com a mulher, Clarisse, porque ela não consegue abandonar o hábito de andar em camisa de dormir pela casa. Certo dia, o deputado prepara-se para receber Hochepaix, um político rival que é também um influente industrial, e que lhe poderá abrir portas para a ascensão política que tanto ambiciona. Porém, uma catástrofe doméstica está prestes a acontecer com a ajuda do desastrado mordomo e de um impertinente repórter do Le Figaro que não se limita a fazer perguntas. E, se o cenário já não era famoso, uma vespa ferra Clarisse, agravando o caos instalado na casa do casal.

Entre o absurdo e o total non sense, Não andes nua pela casa é uma divertida comédia de vaudeville, escrita em 1911 por George Feydeau, onde o comediógrafo francês empreende uma crítica mordaz ao casamento e às baixezas da vida política. E é, precisamente, a sátira estabelecida aos políticos que o encenador João Mota procurou enfatizar, definindo-os como uma classe que “tem cada vez menos qualidade” e onde “viver de histórias inventadas” se tornou prática comum, algo tão contemporâneo aos tempos de Feydeau como aos nossos.

Se, nesta comédia, os políticos e as suas manobras muito pouco transparentes são os principais visados, Mota não quis deixar de sublinhar que esta é, também, uma peça sobre a emancipação da mulher. “Repare-se que é a personagem Clarisse quem contesta os políticos, denunciando as estratégias pouco dignas do próprio marido junto do rival”, lembra.

Aliás, é através da única personagem feminina em cena que o autor visa “o sistema social burguês e as convenções que este impõe”. Se, numa primeira análise, Clarisse parece meramente frívola, “ela é na verdade tudo menos tonta, e o andar seminua pela casa, como diz o marido, acaba por ser a maneira que encontra para assumir uma posição crítica sobre aquilo que a sociedade espera dela enquanto mulher.”

Encenado com o mesmo dipositivo cénico de A Casa da Bernarda Alba, o anterior espetáculo da companhia, Não andes nua pela casa coloca os atores Hugo Franco, Luís Garcia, Maria Ana Filipe, Miguel Sermão e Rogério Vale como que na arena de um circo, algo “muito pouco habitual” para este género de espetáculo, como reconhece o encenador. Contudo, a peça tem muito de circense, como o público acabará por descobrir ao longo de pouco mais de uma hora de riso e gargalhada.

Em cena até 18 de dezembro, Não andes nua pela casa dá continuidade às celebrações dos 50 anos da Comuna Teatro de Pesquisa, e antecede a encenação em 2023 de Woyzeck, texto histórico do dramaturgo alemão George Büchner, e do regresso ao café-teatro, com um inédito da autoria de António Torrado.

O Padrão dos Descobrimentos, o Museu do Fado e da Guitarra Portuguesa, a Casa Fernando Pessoa ou o Museu do Aljube são alguns dos espaços que os residentes em Lisboa, até aos 23 anos e maiores de 65 anos, podem visitar gratuitamente a partir do dia 1 de dezembro.

A iniciativa, aprovada pela Câmara Municipal de Lisboa no âmbito das medidas de combate à inflação e de apoio às famílias, prolonga-se até 30 de junho de 2023, e abrange um total de 47 equipamentos culturais da cidade. Estão incluídos teatros, museus, galerias, cinemas, salas de ensaio e residências artísticas, bibliotecas e arquivos (estes já de acesso livre), geridos pela EGEAC e pela Direção Municipal de Cultura da autarquia.

Para beneficiar do Passe Cultura, os ingressos de entrada devem ser obtidos nos locais, uma vez que a medida não contempla bilhetes adquiridos através de plataformas de venda eletrónica. Estão igualmente excluídos ingressos para acesso a projetos culturais e espetáculos em coprodução, de produção exclusiva por terceiros, meros acolhimentos ou com fins de beneficência.

Espaços abrangidos pelo Passe Cultural

Museu de Lisboa (todos os polos)

Museu do Aljube Resistência e Liberdade

Salas de ensaio e residências artísticas do Polo Cultural das Gaivotas/Boavista

A 1 de julho cumpriu-se um século sobre a abertura do Teatro Maria Vitória. Embora atingido duas vezes pelo fogo – e, sabe-se lá quantas mais, pelos maus agouros –, o velho teatro, tal Fénix teimosamente renascida, fez história e testemunhou, momento a momento, a vida do também centenário Parque Mayer, a meca do teatro de revista no século XX ou, como alguém um dia apelidou, a “Broadway lisboeta”.

Como é habitual desde há longos anos, a cada mês de setembro sobe ao palco do Maria Vitória um novo espetáculo de teatro de revista produzido por Hélder Freire Costa que, há quase meio século, gere o teatro do Parque Mayer.

Neste ano tão especial, por proposta de Flávio Gil, o produtor foi desafiado a aliar à tradição da Revista à portuguesa uma nova roupagem, enriquecida por artistas que nunca tinham trabalhado neste género que tão bem alia o teatro – com a farsa e a sátira em destaque – com a música, a dança e as artes visuais.

Pelos bastidores do espetáculo Parabéns Parque Mayer!, fomos ouvir as histórias de alguns dos seus protagonistas, uns que dominam toda a gramática daquilo que tem sido o teatro de revista no último século, outros que, vindos de latitudes diversas, estão dispostos a acrescentar futuro àquele que é o género mais popular do teatro português.

“Esta revista dá-me a alegria de trabalhar com gente nova,

repleta de ideias novas, mas sempre respeitando

aqueles que já cá andam há muitos anos.”

Hélder Freire Costa

Produtor e empresário

Quando em 1975 morreu o empresário Giuseppe Barros, e os artistas do Maria Vitória se uniram para que Hélder Freire Costa, seu secretário, levasse o “negócio” avante, ninguém poderia imaginar que o último produtor e empresário do Parque Mayer juntaria ao currículo mais de 60 espetáculos, resistindo a todas as crises, mesmo as vaticinadas pelos omniscientes que anunciam o fim do teatro de revista.

Chegou ao Parque Mayer, mais concretamente ao Capitólio, em 1964, na altura explorado por Barros. Três anos depois, a mudança para o Maria Vitória, “coincidindo precisamente com a implementação do descanso semanal no teatro, que até aí não havia.”

No seu papel de braço direito de um dos mais influentes empresários do teatro português, a par de Vasco Morgado, e, mais tarde, enquanto produtor e responsável pelo Teatro Maria Vitória, Hélder Freire Costa trabalhou com as grandes figuras do teatro de revista da época, como Ivone Silva, Elvira Velez ou Ribeirinho. Contudo, o seu maior orgulho é ter sido “responsável por lançar uma geração de atores que deram cartas, entre eles o Carlos Cunha, o José Raposo, a Marina Mota ou a saudosa Maria João Abreu.”

Ano após ano, para criar uma nova revista, o Sr. Hélder, como é tratado nos bastidores, começa do zero, “procurando as pessoas certas: primeiro, os autores; depois, com eles, um coreógrafo, um diretor de montagem e os atores. E, claro, há que encontrar o dinheiro para tudo isso.”

Falando de ‘crises’, lembra que chegou ao Parque Mayer em plena Guerra Colonial, “quando não havia família portuguesa alguma que não tivesse por lá um filho, um neto ou um sobrinho”. E elas sucederam-se, lembrando os últimos anos, da troika à pandemia, passando pelos terríveis incêndios no interior centro do país, que afetaram diretamente “um público que vem regularmente à revista.”

Agora, mesmo com a inflação galopante e o risco de “outras prioridades” afastarem as pessoas dos teatros, há que manter o otimismo: “sente-se que este espetáculo é uma aposta ganha. E agradeço ao Flávio [Gil] que o imaginou e me incentivou quando surgiram os receios de poder ser o empresário que, ao querer atualizar a revista, a destruiu.”

Como balanço de uma vida dedicada ao espetáculo, o Sr. Hélder não tem dúvidas de que se voltasse atrás faria tudo igual outra vez. “Bem, tudo exceto uma ou outra asneira. Afinal, já vinha com outra prática.”

“Por saber ser um género tão completo

que não pode ser imutável, é que senti

ser o momento de assumir não poder vir

encenar só mais uma revista.”

Flávio Gil

Autor e encenador

Aos oito anos de idade, Flávio Gil veio viver para Lisboa, “para a zona da Fonte Santa, aos Prazeres”. A dada altura, torna-se presença frequente no Grupo Dramático e Escolar Os Combatentes, na Rua do Possolo, onde a mãe e o padrasto integravam a direção. Será nessa coletividade “com grande tradição no teatro”, que a arte de representar, e mais concretamente a revista à portuguesa, entra na vida de Gil. Um dia, por altura do centenário da coletividade, o ator Paulo Vasco é convidado a dirigir um espetáculo e ao deparar com o jovem Gil, que por ali andava “a dar umas ajudas”, coloca-lhe um papel na mão e manda-o ler o texto.

Em 2008, depois de uma passagem pelos grupos de teatro amador dirigidos por Vasco e Miguel Dias na Academia de Santo Amaro, chega ao Parque Mayer para integrar o elenco de uma produção de Hélder Freire Costa e Marina Mota. “É normal os artistas do Parque Mayer irem ver revista às coletividades e, pelo que sei, houve um ator que falhou e o Sr. Hélder convidou-me”, lembra.

Depois de anos consecutivos como intérprete, a que foi somando o papel de autor e de encenador, Gil sentiu a necessidade de se desafiar, “de fazer outras coisas, independentemente de ser feliz no Maria Vitoria”. E é dessa inquietação que nasce Parabéns Parque Mayer!, “o espetáculo que reunia o forte apelo do duplo centenário de dois lugares no mesmo sítio.”

Com uma equipa em que junta “velhos” parceiros a estreantes no género, o encenador garante “que aqui nada se inventou, pois tudo aquilo que está nesta revista já foi feito noutros sítios e noutros tempos de uma outra forma.”

Tudo porque, a revista “não é estanque”, tendo o dom, “em quase dois séculos de história, de ter sido muita coisa, de abraçar todas as disciplinas, como a música, a dança, as artes plásticas e a representação com os seus vários géneros, do humor ao registo mais sério.”

“A crítica ao teatro popular, nomeadamente à revista,

vem de longe. Num artigo de jornal sobre a abertura

do Parque Mayer, dizia-se ser impossível

vir ao teatro com o cheiro a sardinha assada.”

Paulo Vasco

Ator

Num elenco repleto de juventude, Paulo Vasco é o “veterano”, colocando ao serviço da nova revista três décadas de trabalho no género “mais genuinamente popular” do teatro português.

Começou como ator há 35 anos, no Teatro de Carnide, “um dos mais reputados grupos de teatro amador de Lisboa”. Ali, sob a batuta de Bento Martins, deu nas vistas, sendo distinguido com um prémio de interpretação atribuído pelo Município de Lisboa pela sua prestação na peça de Bernardo Santareno Os Anjos e o Sangue.

A estreia como profissional aconteceu num pequeno teatro situado na Rua da Palma, que o empresário Vasco Morgado adquirira em tempos e que batizou com o nome da mulher, a grande atriz Laura Alves. Vasco brilhou no elenco da revista O nosso amor é Lisboa, um sucesso retumbante que o levaria para o Parque Mayer.

A partir de 1991 torna-se presença habitual no Teatro Maria Vitória, mas é já neste século que se tornou figura indissociável naquela que é, como lembra, “a catedral da revista à portuguesa”. Sobre o Maria Vitória, sublinha que “até poderia ser o teatro com menos condições de todos aqueles que aqui existiram, como o Variedades ou o ABC, mas para mim será sempre aquele que eu e a maior parte das pessoas associa à revista à portuguesa.”

Apaixonado pela história da revista, o ator assume-a como “um estado de alma”. Lembrando a história, fala-nos apaixonadamente de “um género de espetáculo que, importado da revue de l’année francesa, de onde herda a passagem em ‘revista’ da atualidade, rapidamente se aportuguesou.”

A experiência de dirigir grupos de teatro amador, onde novas gerações de atores dão os primeiros passos, dá-lhe uma enorme crença no futuro da revista à portuguesa. Porque, “como me ensinaram os meus mestres, dos quais destaco o Henrique Santana, uma das características da profissão é a evolução passar sempre pela junção da experiência com a novidade.”

“Se há umas décadas viesse alguém dizer-me que

com a idade que tenho ainda teria pedalada para isto,

eu não acreditava.”

Cidália Moreira

Fadista

Há uma ligação umbilical da revista à portuguesa com o fado, e se há artista que a faz na perfeição é Cidália Moreira. “Estar neste momento aqui é como voltar ao passado, e sentir-me mais jovem do que aquilo que sou”, explica com “a força e a energia que Deus me vai dando.”

Estreou-se em revista, precisamente no Maria Vitória, com “uns 18 ou 19 anos, para substituir a [fadista] Maria do Espírito Santo que teve um percalço”. Natural de Olhão, no Algarve, deu os primeiros passos na música enquanto vocalista de um grupo de baile, embora, antes disso, nas festas da escola, “como sabia dançar e cantar, e era atrevida”, se ter habituado a ser “sempre cabeça de cartaz.”

Senhora de uma voz poderosa, Cidália era puro magnetismo e, conta Hélder Freire Costa, “embeiçava o público”. Diz quem já viu este espetáculo que a fadista está em tão boa forma que o volta a fazer. E, cá está, tudo acontece, de novo, neste palco mágico do Parque Mayer onde num certo dia a fadista se projetou para a fama, interpretando temas como Falta aqui uma ceifeira, O fado não teve culpa ou Trabalha amigo.

“Naquele tempo, havia um conjunto de grandes autores, como por exemplo o Frederico Valério, a escrever para a revista, e sabíamos que quando as pessoas saiam daqui a trautear um fado que cantávamos, o êxito era garantido”, recorda ao assinalar que quase tudo o que cantou em revista “fez sucesso”.

Outro dos grandes encantamentos daquela que ficou conhecida como a “fadista cigana” era a forma como cantava e dançava flamenco. “Eu não sabia espanhol, mas cantava a coisa correta. E adorava ir a Sevilha, aos tablaos, onde ainda vi a Lola Flores.”

Feliz pelo reconhecimento que ainda hoje o público lhe vota, Cidália é, pela enésima vez, a “grande atração do fado” na revista à portuguesa. Em Parabéns Parque Mayer! interpreta dois fados, especialmente compostos para si por Miguel Dias e Carlos Pires.

“Em Parabéns Parque Mayer! as regras e o menu da

revista à portuguesa estão presentes,

embora trajados de uma maneira diferente

daquilo que tem sido habitual.”

Miguel Dias

Ator, compositor e autor

Teria uns 14 ou 15 anos quando, numa noite, se cruzou com Hélder Freire Costa nos bastidores do Maria Vitória e anunciou: “um dia, vou trabalhar aqui consigo!” Há sete anos, Miguel Dias não só cumpriu o que prometeu, como concretizou um sonho de criança.

“Desde sempre que, para mim, o Parque Mayer é magia e a revista é paixão. O meu pai [o jornalista e cronista social Abel Dias] trazia-me aqui para visitar a ‘tia’ Rita Ribeiro, o ‘tio’ Joel Branco ou a ‘tia’ Vera Mónica, artistas de quem era amigo e que via como família”, recorda o ator que é também autor (ao lado de Flávio Gil e Renato Pino) e compositor, com Carlos Pires, nos “últimos sucessos do Maria Vitória”. São já sete espetáculos de revista com esta equipa à procura de “provar que o género está vivo e de boa saúde, ao contrário do que se diz”. A receita não é óbvia, porque “escrever revista é um exercício difícil se não quisermos ser gratuitos nem brejeiros. E, há que preencher, sem facilitismo, duas horas e meia de espetáculo”.

Embora até tenha atingido a notoriedade como vocalista da banda Mercúrioucromos, celebrizada pelo sucesso do tema Camionista Cantor, Dias não se considera propriamente um músico, mas “um fazedor de melodias, com a sorte de ter ao lado um compositor como Carlos Pires.”

Anunciado nos cartazes promocionais como “talento multifacetado”, assume-se, sobretudo, como um ator que veio para o Parque Mayer escrever e compor, mas que, por um acaso, acabou no palco: “Foi na revista Parque à Vista. Há uma atriz que, de súbito, abandona o elenco e o Flávio, muito aflito, telefona-me a pedir que a substitua no dia seguinte. Em menos de 24 horas, reescrevemos o texto e, nesse domingo à tarde, ali estava eu a enfrentar uma casa cheia. Foi realizar outro sonho, mas nunca pensei que seria assim.”

“O público do Maria Vitória ainda me vê

como a coisa estranha que se vai entranhando,

mas depois é tão generoso que parecemos swingar.

A revista é como que jazz teatral.”

Sofia de Portugal

Atriz

“Quando o Fábio [Gil] me telefona e diz estar a escrever uma personagem para mim na nova revista do Parque Mayer só me ocorreu ‘como é possível?’”

Atriz conhecida pelas suas interpretações no teatro clássico e contemporâneo, pedagoga e estudiosa da metodologia teatral, assumida “grotowskiana” e absoluta desconhecedora do que é uma revista à portuguesa – “Sei que soa a disparate, mas nem nunca tinha vindo à revista”, confessa entredentes –, Sofia de Portugal é (mesmo) uma das grandes surpresas de Parabéns Parque Mayer!

“Penso que acabei por aceitar o convite quando, após pedir um tempo para pensar, percebi ser a oportunidade para me reinventar como atriz”. Afinal, “estava a entrar num território do qual nada sabia, e ando há 25 anos a dar aulas de representação.”

Surpreendentemente, no primeiro ensaio de mesa, Sofia vive uma epifania: “O Flávio começa a dirigir como se conduzisse musicalmente o texto e, de repente, eis-me de volta às minhas origens, ao Teatro Aberto, a ser dirigida pelo João Lourenço. Era a mesma direção!” Mas, como? A atriz conclui que “João Lourenço aprendeu com Ribeirinho, e Ribeirinho é o mestre dos artistas dos quais Flávio vai herdar”. Após “perceber o maestro, tornou-se possível ler a partitura”, e com isso entender que “há uma tradição de escola portuguesa no Maria Vitória.”

Menos de dois meses após a estreia da revista, Sofia sente-se em casa, “acolhida por uma autêntica e genuína família de artistas”. Contudo, e como alertou a mãe, “tu não tens o tom dos outros!” Mas, explica, foi precisamente para trazer à revista as suas particularidades criativas de atriz – que também foi cantora de jazz – que Flávio Gil a convidou.

“Ao se procurar repensar a revista à portuguesa,

sobretudo um conjunto de questões ao nível da encenação,

sabíamos que isso iria afetar diretamente a cenografia.”

André Murraças

Cenógrafo

Criador de universos, com um percurso reconhecido como dramaturgo, ator, manipulador de sombras e objetos, e investigador da memória LGBT em Portugal, André Murraças sonhava um dia trabalhar num género que sempre adorou: a revista à portuguesa. “Andava constantemente a chatear o Flávio Gil para que me trouxesse para o Parque Mayer, e ele sempre a pedir-me paciência, que havia de chegar o momento”, lembra.

E, um dia, o momento chegou: “anunciou-me que tinha uma proposta de risco, muito diferente do habitual e que contava comigo para fazer a cenografia”. Durante meses, Murraças reuniu com os autores, construiu maquetas, apresentou-as e definiu uma parte considerável daquilo que é este Parabéns Parque Mayer!

“Por norma, associamos à revista aquela dinâmica da cena fechada por um telão, com os atores à frente, numa sucessão”. Ora, nesta revista os atores e os bailarinos estão sempre à vista, “sendo a cena complementada com pequenos telões, repregos e telões horizontais. Esta caraterística altera em muito a dinâmica a que estamos habituados”, explica, mas deixando bem claro que o espetáculo mantém todo “o guião da revista, com os quadros de rua, os quartetos, os números sérios, etc.”

O gosto confesso pela memória e pela ideia de arquivo, que tem animado muitas das criações a solo, também encontrou espaço nesta experiência. Embora não seja uma revista antológica, evoca-se o passado e, às suas influências particulares, o cenógrafo juntou referências visuais ao modernista António Soares (que fez cenários para a primeira revista levada a cena no Maria Vitória, Lua Nova) evocadas logo no quadro de abertura, e lembrou muitos dos ensinamentos dos professores António Casimiro e Helena Reis, artistas também ligados ao Parque Mayer e à revista à portuguesa.

“Fazer revista exige disponibilidade total e

dedicação absoluta. Talvez por isso, considere que,

aqui no Maria Vitória, formamos uma família.”

Lucila Pereira

Coreógrafa e bailarina

Depois de incontáveis audições no Maria Vitória e no Politeama, em 2019, Lucila Pereira viu chegado o momento de integrar um corpo de baile no teatro de revista. Nascida em França, cresceu em Aveiro e estudou no Porto, onde frequentou a Escola Superior de Dança e o Balleteatro. A dada altura, acompanhou cantores “pimba” em tournée pelo país e, lembra, “aprende-se muito na estrada, sobretudo na interação com o público, experiência que se revelou fundamental na revista onde essa relação com a plateia é fundamental.”

Parabéns Parque Mayer! é a segunda revista onde, para além de bailarina, lhe foi incumbida a missão de coreografar. Dadas as características do espetáculo e as ideias do encenador, “percebemos que iria ser diferente. O Flávio queria estilos de dança específicos para cada personagem, o que exige que os atores dancem quase tanto quanto o corpo de baile”. Embora a generalidade do elenco tenha sólida formação em teatro musical e domine técnicas de dança, “foi necessário fazer um trabalho mais intensivo que ocupou tardes e noites até altas horas.”

Outra especificidade deste trabalho enquanto coreógrafa foi a investigação. Um exemplo: “a abertura da revista retrata os anos 20 do século passado pelo que tive de aprofundar o meu conhecimento sobre as danças da altura, como o charleston.”

Convictamente orgulhosa daquilo que foi feito neste espetáculo, a coreógrafa ainda não percebe porque é que o teatro de revista é tão maltratado. Afinal, “trabalhamos tão intensamente que merecemos o mesmo respeito de que goza o teatro dito ‘sério’.”

A primeira retrospetiva integral da obra de Sérgio Tréfaut apresenta um programa que compreende o percurso temporal de 30 anos entre a primeira curta, Alcibíades (1992), e a última longa-metragem, A Noiva (2022).

Sérgio Tréfaut nasceu em 1965, em São Paulo, no Brasil. Filho de mãe francesa e pai português, mudou-se para a Europa aos 11 anos, na sequência da instauração da ditadura militar. Os filmes que realizou refletem a diversidade que caracterizou a infância e influenciou o seu percurso. A obra cinematográfica de Tréfaut inclui filmes de arquivo, documentário, entrevista, ficção, filme de ensaio, adaptação literária, e cruza locais tão dispares como Lisboa, Rio de Janeiro, Alentejo, São Paulo, Cairo, Treblinka, Iraque, Ucrânia ou a Grécia antiga.

Maria Mendes (jornalista, programadora de cinema e Mestre em Documentary Cinema pela Goldsmiths, University of London) resume de forma perfeita, na brochura publicada pelo LEFFEST sobre a obra de Tréfaut, a forma como a filmografia do realizador é influenciada por esta pluralidade: “Alcibíades é um filme em duas línguas, Outro País em quatro, Lisboetas em quatorze. Essa pluralidade é inegável consequência da identidade múltipla de Sérgio Tréfaut.”

O estudante de Filosofia que via filmes

Os estudos superiores de Tréfaut foram feitos na Sorbonne, em Paris, onde estudou Filosofia. Fê-lo por gosto, sem qualquer objetivo profissional. O cinema não fez parte do currículo académico, mas adorava ver filmes e muitas das suas amizades estavam, de alguma forma, ligadas à sétima arte. Esta proximidade levou-o a trabalhar como assistente de realização em vários filmes de amigos.

O próprio afirma, em conversa com Maria Mendes, que chegou ao cinema “porque os meus amigos mais próximos eram ou queriam ser atores, atrizes, realizadores, faziam som: Maria de Medeiros, Inês de Medeiros, João Cabral, Teresa Villaverde, Manuel Villaverde, Vasco Pimentel, entre tantos outros. Só anos mais tarde frequentei um seminário de argumento na Fundação Gulbenkian, com o Sérgio Vecchio.”

Depois da faculdade regressa a Portugal, em 1990, e começa a vida profissional em Lisboa como jornalista. Trabalha também como assistente de realização de autores tão importantes como Teresa Villaverde, José Álvaro de Moraes, Rita Azevedo Gomes ou António Campos.

Um cinema iminentemente político

Era ainda jornalista quando realiza a primeira curta Alcibíades, uma fábula musical inspirada em O Banquete, de Platão, que teve estreia no Festival de Locarno, em 1992. Segue-se o documentário Outro País (1999), onde a Revolução Portuguesa é revelada ao público através do olhar de alguns dos maiores fotógrafos e cineastas internacionais que testemunharam os eventos.

O ano de 2002 é marcado pela estreia de Fleurette, um filme familiar centrado na mãe de Sérgio Tréfaut, que aos 79 anos vai desvendado o seu passado e a história de família intimamente relacionada com a política. Um desafio para o realizador que procurou transformar uma história familiar numa história universal. Ainda em 2002 o cineasta adquire os direitos dos primeiros filmes e funda a sua produtora, a Faux, passando a produzir os próprios projetos.

Lisboetas, que estreia no primeiro IndieLisboa em 2004, é o filme seguinte. Retrato social sobre a vaga de imigração que mudou Portugal no virar do século, foi o primeiro documentário português a estar três meses consecutivos em cartaz no circuito comercial. O ano 2004 marca também o início da direção no DocLisboa, onde se manteve até 2010.

Segue-se Cidade dos Mortos (2009), que nas palavras de Tréfaut: “É um eco da minha idolatria por Joris Ivens, o cineasta que deu a volta ao mundo revelando outras realidades”. O filme dá a conhecer a “Cidade dos Mortos”, no Cairo, a maior necrópole do mundo onde um milhão de pessoas vive dentro do cemitério.

A primeira longa-metragem de ficção é Viagem a Portugal. O filme, estreado em 2011, conta com Maria de Medeiros e Isabel Ruth nos papéis principais. A história, ainda hoje tão atual pelos piores motivos, narra 24 horas da vida de Maria, uma jovem ucraniana detida e interrogada num aeroporto português. O filme recebeu três prémios internacionais e vários prémios em Portugal. Anos mais tarde, Tréfaut está de volta à ficção com Raiva (2018), que tem como ponto de partida o romance neorrealista Seara de Vento, de Manuel da Fonseca.

O regresso ao Médio Oriente

A Noiva, com antestreia nesta edição do LEFFEST, marca o regresso do realizador ao Médio Oriente, mais de uma década volvida sobre Cidade dos Mortos. O filme parte de episódios reais, mas é uma ficção que narra a história de uma adolescente europeia que foge de casa para casar com um guerrilheiro do Daesh. Três anos mais tarde a sua vida muda dramaticamente: é agora viúva, está grávida e é mãe de duas crianças. Vive num campo de refugiados no Iraque e, em breve, será levada à justiça pelas autoridades iraquianas.

Como conclusão, Maria Mendes sublinha “o facto de que, para além da diversidade temática, os filmes de Tréfaut se fazem e refazem na montagem”, levando “aos dois pontos-chave de seu trabalho: rigor e liberdade”. E, como se lê no texto de introdução da brochura do LEFFEST: “interessa a memória, a história coletiva, a fantasia de identidade, o desejo de estar nas coisas que despertam a paixão. Sobra a noção de que vai ser impossível estar completamente satisfeito.”

Pode afirmar-se que a filmografia de Tréfaut resulta sobretudo da sua paixão pelas pessoas e pela vida. Na sua obra está impressa, claramente, uma vontade de compreender e uma necessidade de descobrir. Os seus filmes aí estão a comprová-lo.