Lembra António Simão que, sobre Arne Lygre, dizia Claude Régy ser autor de “um teatro que precisa de silêncio, uma vez que é esse mesmo silêncio que potencia tudo o resto”. Proximidade, um dos textos mais recentes do dramaturgo e escritor norueguês, é paradigmático desse caráter que faz parecer toda a palavra “uma crise do silêncio”. Algo desafiante, sobretudo para os atores que “têm de encontrar o tom correto para lidar com um texto delicado”, e que exige uma interpretação que não se limite à abstração poética, e “muito menos que penda para o realismo.”

Em Proximidade, “Ela” (a atriz Rita Durão) é uma mulher de quem pouco saberemos, apenas que terá perdido a mãe recentemente. Contudo, suspeitamos que estará sempre a desmoronar emocionalmente quando alguém se aproxima em demasia.

Invariavelmente, “Ela” parece saber que acabará sempre sozinha, mas, em fluxo circular, logo prossegue a busca pelo “outro”, numa demanda interminável. Esse “outro” que pode surgir na estranha que encontrou no café, ou no amigo que conheceu numa festa, ou no namorado exausto com quem acabou a relação.

Sem uma narrativa convencional, Proximidade desdobra-se em fragmentos que distendem o tempo e levam o espaço para o território não naturalista. As várias personagens (interpretadas por Isabel Muñoz Cardoso, Simon Frankel e Pedro Carraca) que se cruzam com a protagonista são como que ecos da sua própria solidão e abandono, que transparece mais nos silêncios do que naquilo que é dito. O final da peça é exemplar, com “Ela” a pedir a “outro” que a esqueça, e o “outro” a anuir esse esquecimento a que ela própria, conformada, sabe estar condenada.

Vulto do atual teatro escandinavo, Lyngre assina “uma peça elíptica, quase caleidoscópica”, a lembrar o seu conterrâneo Jon Fosse. “No fundo, é um território bastante familiar aos Artistas Unidos”, assinala António Simão, sempre fascinado por “este teatro do indivíduo, o teatro depois de Beckett, depois de Pinter…”

Proximidade está em cena, de 3 de novembro a 3 de dezembro, no Teatro da Politécnica.

Jean Cocteau

A Dificuldade de Ser

Jean Cocteau (1889/1963), um dos mais singulares e ecléticos artistas do século XX, classificou a sua obra, diversa e abundante, em poesia, poesia de romance, poesia de teatro, poesia crítica, poesia gráfica, poesia cinematográfica. Foram poucos os domínios que não cultivou, ao longo de 50 anos de atividade criativa sempre recetiva às inovações. Todos, ele marcou com a elegância do seu estilo inconfundível, a sua elevada estatura de poeta, a riqueza e coerência da sua mitologia pessoal. Este seu livro notável, datado de 1947, é um autorretrato íntimo repartido por 33 textos que abordam temas como a infância, o estilo, o físico, a beleza, a amizade, o sonho, o teatro, o cinema, a leitura, a dor ou a morte, e evocam personalidades como Radiguet, Stravinsky, Picasso, Diaghilev, Nijinsky ou Apollinaire. O título parte de uma frase do centenário escritor francês Bernard le Bouvier de Fontenelle (1657-1757), no leito de morte: “Sinto uma dificuldade de ser”. Explícita Cocteau: “Deve ser um sonho, vivermos à vontade na nossa pele. Tenho desde a nascença uma carga mal arrumada. Nunca estive com um perfeito equilíbrio. É este o meu saldo, se eu me investigar.” Sistema Solar

Leïla Slimani

Vejam como Dançamos

Leïla Slimani nasceu em 1981, em Rabat, Marrocos, numa família de expressão francófona. Em 2016 vence o Prémio Goncourt com o romance Canção Doce. A escritora recorre à identidade e à memória – e às memórias herdadas da sua família, em particular – como tema principal da sua trilogia em curso O País dos Outros, iniciada em 2020. No primeiro volume, Mathilde, uma jovem alsaciana, apaixona-se, por Amine, um oficial marroquino que combate no exército francês durante a Segunda Guerra Mundial. Terminada a guerra, o casal muda-se para Marrocos e instala-se perto de Meknés, dedicando-se a recuperar a quinta herdada do pai de Amine, tentando arrancar frutos de uma terra pedregosa e estéril. Vejam como Dançamos dá sequência à história desta família hesitante entre a tradição e a modernidade. Mathilde sente-se enredada entre duas culturas, sufocada pelo conservadorismo do país onde escolheu viver e dividida entre a dedicação à família e o amor à liberdade, num tempo em que se fazem sentir os ecos do Maio de 68 e as mulheres empreendem o difícil caminho da emancipação. Paralelamente, o livro conta a história de um país que acabou de conquistar a independência e que procura o seu lugar, entre o espartilho religioso e o fascínio pelo Ocidente. Alfaguara

Francisco José Viegas

Melancholia

Convivemos há 30 anos com as rotinas do inspetor da Polícia Judiciária Jaime Ramos. É uma figura que se mantém inalterada de livro para livro, de crime para crime. Um indivíduo mais antigo que a idade que apresenta no cartão de cidadão (e que se manteria de bom grado com o bilhete de identidade, se tal fosse possível). Um homem sem ilusões relativamente à vida e aos seus semelhantes. Um tipo com prazeres simples e intuições complexas. Jaime Ramos encontra-se num momento de pré-aposentadoria quando é chamado a colaborar na investigação do provável homicídio da escritora Cristina Pinho Ferraz, que desaparecera por um ano, até que o seu corpo é desenterrado nos jardins do Palácio de Cristal. Francisco José Viegas pega no tema do meio literário com bonomia e algum sarcasmo, fazendo das páginas que se ocupam dos escritores e outros frequentadores de eventos literários, passagens de entretenimento inteligente que é, ao fim e ao cabo, o tom dominante nas desventuras existencialistas de Jaime Ramos. [Ricardo Gross] Porto Editora

Reinhard Kleist

Johnny Cash: I See a Darkness

O filme de James Mangold, Walk the Line (2005) será a fonte mais difundida no que respeita à história de vida de Johnny Cash (1932-2003), um dos maiores ícones da música popular e da cultura americanas, ainda hoje tão universal e presente que dizem continuar a ser dos motivos mais tatuados de sempre. A vida de Cash, cheia de sombras e fértil em mitologia, estava mesmo a pedir um romance gráfico que lhe fizesse justiça, como é o caso de Johnny Cash: I See a Darkness, do alemão Reinhard Kleist, que já havia dado tratamento semelhante ao músico australiano Nick Cave. Em linhas gerais, Kleist segue a estrutura do filme de Mangold (que teve a aprovação do casal Johnny Cash e June Carter), mas acrescenta-lhe as ilustrações protobiográficas de canções que geraram o mito do Cash fora-da-lei e, em termos cronológicos, conclui-se na relação do Cash envelhecido com o produtor Rick Rubin, com quem fez alguns dos seus melhores discos. Apetece concluir, citando da badana do livro: “O homem de negro´’ tornou-se no ‘homem a preto e branco’”. Um excelente acréscimo à mitologia em torno do músico.” RG Minotauro

Lawrence Durrell

A Sombra Infinita de César

Lawrence Durrell escreveu na sua obra maior, Quarteto de Alexandria, composto pelos quatro romances Justine, Balthazar, Mountolive e Clea: “É um dever de todo o patriota odiar o seu país de forma criativa”. De facto, o romancista, poeta e dramaturgo britânico (nascido na Índia) odiava a Inglaterra onde passou parte da infância (chamava-lhe “Pudding Island”). Foi no Mediterrâneo que Durrell encontrou o seu horizonte existencial e literário. No presente livro, que tem por subtítulo Uma Homenagem a Provença, narra aquele que considera o seu batismo como mediterrâneo completo: uma noite, pouco antes do início da II Guerra Mundial, munido de um saco-cama, conseguiu escapulir-se sorrateiramente para os flancos da Acrópole ateniense e aí permaneceu, sob a sombra das cariátides, até ao raiar do dia. Em 1966, fixou-se em Sommiéres, no Languedoque, onde morreu em 1990. Esta obra póstuma recolhe as impressões e vivências do autor naquela que Júlio César chamou “a Província”, mantendo essa nomeação para sempre. Para Durrell, a Provença não “existiu completa e totalmente numa única forma. A província romana expandiu-se e retraiu-se no espaço ao longo da história. Na verdade, é mais uma ideia do que um lugar.” Desassossego

Ivan Turguéniev

Diário de um Homem Supérfluo

Ivan Turguéniev (1818-1883) criou uma obra que manifesta um profundo conhecimento da natureza humana, centrada num herói que personifica o seu tempo. Analisado de um ponto de vista social e histórico, o protagonista representa uma forma de ver o mundo e o seu sucesso reside na capacidade de impor essa visão. Segundo Henry James, seu grande admirador, Turguéniev possuía “uma intuição profundamente sensível à deslumbrante complexidade das nossas almas”. Em Diário de um Homem Supérfluo, esboça o retrato de uma cidade de província com os seus personagens medíocres e sentimentais. Tchulkatúrin, um jovem doente, pressente a aproximação da morte e aproveita o seu último alento para recordar os momentos mais relevantes da sua vida. Nessas memórias destaca-se a relação amorosa com Liza, jovem de 17 anos que se apaixona pelo principe N., com quem Tchulkatúrin se bate em duelo. Ao longo da obra prevalece a noção de inutilidade de todos os esforços, da fragilidade humana e de um sentimento da inevitabilidade da morte, só mitigado pela relação com a natureza: “Quem me dera (…) seguir uma vez mais com os olhos o rasto móvel do vento, a correr como um fio escuro pela erva dourada do nosso prado…” Relógio D’Água

Variantes – Homenagem à BD Portuguesa

Procurando contrariar o efeito negativo da pandemia na produção de BD em Portugal, A Seita concebeu um projeto de edição com e para os autores nacionais: oito livros de BD, mas também sobre BD. Os primeiros títulos Imagens de uma Revolução: 25 de Abril e a BD, o álbum Juventude, de Marco Mendes, e Variantes – Homenagem à BD Portuguesa chegam agora às livrarias. Este último apresenta um percurso pela história da BD portuguesa, autores e obras emblemáticas, cujas pranchas escolhidas são recriadas por alguns dos desenhadores mais representativos das gerações atuais. Desde aquela que é considerada a primeira BD Portuguesa (Apontamentos de Raphael Bordallo Pinheiro Sobre a Picaresca Viagem do Imperador do Rasilb Pela Europa) em 1872 até ao fim do século XX, com Tu És a Mulher da Minha Vida, Ela a Mulher dos Meus Sonhos, de João Fazenda e Pedro Brito em 2000, o livro capta a memória das bandas desenhadas produzidas em Portugal, e homenageia criadores e personagens. O álbum implicou a encomenda de 24 pranchas originais de BD e outros tantos textos a duas dúzias de criadores e especialistas. O volume completa-se com textos evocativos de cada autor e obra homenageados. A Seita

Mia Couto

O Rio Infinito

Um dos ficcionistas mais conhecidos das literaturas de língua portuguesa, Mia Couto nasce em Moçambique em 1955 e escreve “pelo prazer de desarrumar a língua”. Inventor de palavras, recorre aos cruzamentos e à mestiçagem de que o idioma português é alvo em Moçambique para captar “o lado menos visível do mundo”, que o fascinava na infância, procurando estabelecer uma relação profunda entre o homem e a terra. O Rio Infinito é um breve conto, inspirado numa história tradicional africana, sobre o dia, num certo inverno, em que “o Sol deixou de se levantar e o mundo cobriu-se de escuro e frio”. Com ilustrações de Danuta Wojciechwska, este é um excelente álbum ilustrado para ser lido e explorado por crianças e suas famílias. São já muitos os livros infantis de Mia Couto ilustrados por Danuta Wojciechowska – O Menino no Sapatinho, O Gato e o Escuro, ou A Chuva Pasmada, entre outros – materializando uma exemplar colaboração entre o autor do texto e a ilustração. Caminho

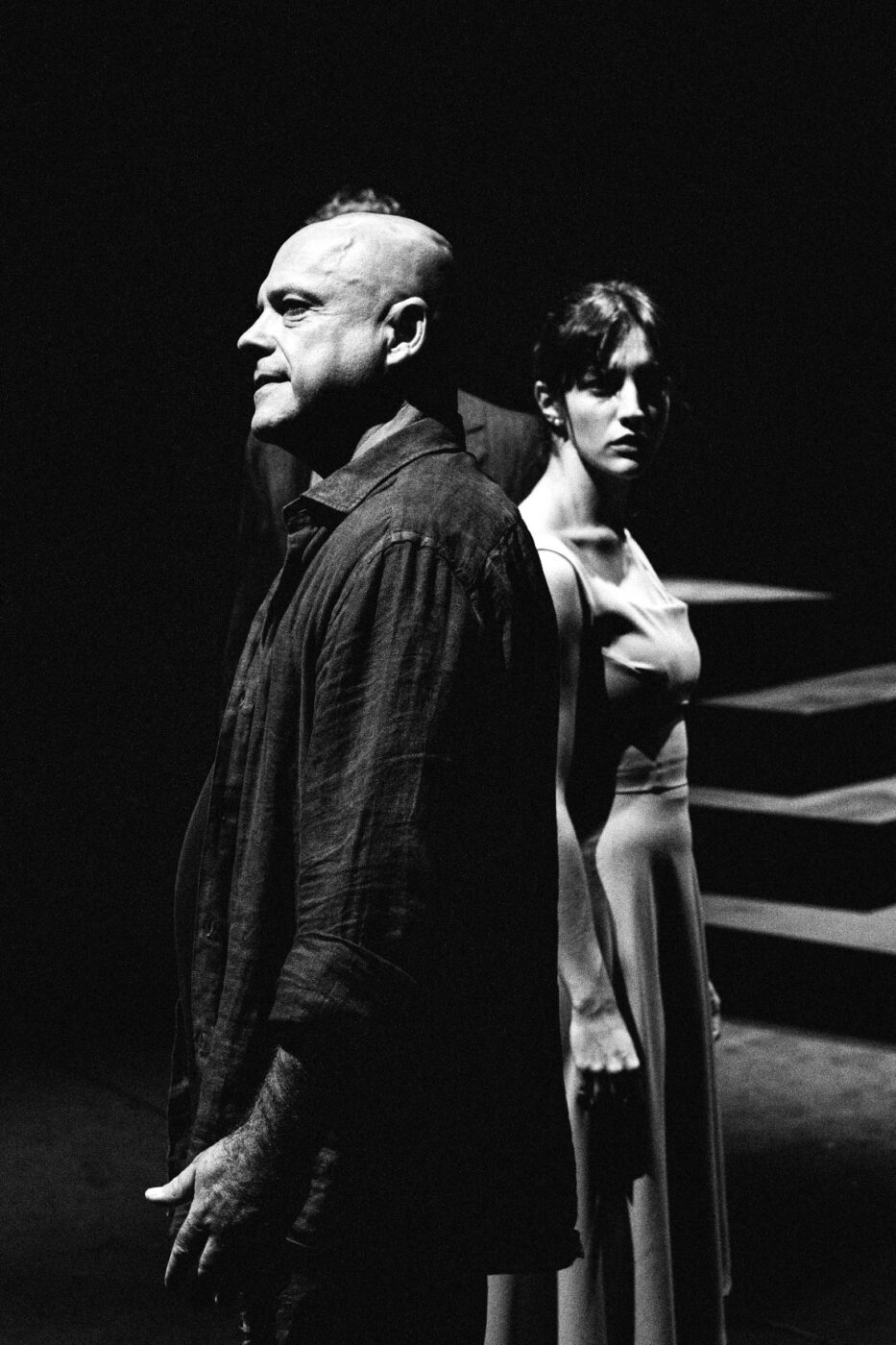

Talvez por haver a sensação de que a pandemia acelerou na sociedade um violento processo de desumanização, o encenador João Lourenço e a tradutora Vera San Payo de Lemos decidiram “recuperar” uma peça juvenil, da autoria de Lutz Hübner, para ainda manter viva alguma esperança. O Coração de um Pugilista é uma comédia agridoce, que Lemos traduziu no início dos anos 2000 (a peça é de 1998), tendo sido representada no Porto, e que agora, num trabalho de dramaturgia de ambos, surge de novo em palco, mas adaptada aos nossos dias.

“Originalmente, a ação decorre nos anos de 1970, mas o mundo mudou tanto e as circunstâncias são tão diferentes que não quisemos fazer um texto datado”, sublinha Lourenço.

“Sem mexer no enredo da peça”, O Coração de um Pugilista desenrola-se num lar de idosos onde, por ordem do tribunal, um jovem delinquente, Jojo (Gonçalo Almeida), é forçado a cumprir serviço comunitário. Uma das cuidadoras (Bárbara Vagaroso) da instituição incumbe-o de pintar o quarto de um velho pugilista de origem russa, Leo (Miguel Guilherme), tido como perigoso e, por isso mesmo, mantido sob apertada vigilância.

Simulando uma apatia letárgica, e “como bom pugilista que foi”, Leo vai estudando o comportamento do “adversário” que lhe quebra a solidão e o isolamento dos dias. Ao início, Jojo é arrogante e conflituoso, mas, depois de ultrapassada a tensão latente, os dois vão começando a relacionar-se, acabando por estabelecer uma cumplicidade capaz de abrir a ambos novas perspetivas de vida. Por um lado, há a experiência de vida de Leo, com as suas aventuras e as suas conquistas e fracassos; por outro, Jojo com a sua irreverência de juventude, capaz de projetar todos os sonhos do mundo.

“O que acho muito bonito nesta peça é a ideia de que, se tocarmos verdadeiramente uma pessoa que possa estar perdida, ela pode ser salva”, observa o encenador. E, talvez seja mesmo isso que cada um deles dá ao outro: Jojo devolve a Leo a capacidade de sonhar, e o mais velho aponta-lhe a possibilidade de um caminho diferente para trilhar na vida.

“O que acho muito bonito nesta peça é a ideia de que, se tocarmos verdadeiramente uma pessoa que possa estar perdida, ela pode ser salva”, observa o encenador. E, talvez seja mesmo isso que cada um deles dá ao outro: Jojo devolve a Leo a capacidade de sonhar, e o mais velho aponta-lhe a possibilidade de um caminho diferente para trilhar na vida.

Nesta versão de O Coração de um Pugilista – e para isso muito contribui o espaço cénico, que se divide numa zona central, mais naturalista (o quarto), ladeada por duas áreas que remetem diretamente para “dentro da cabeça de Leo” -, Lourenço enfatiza que procurou dar à peça uma dimensão onírica, como se tudo o que acontece fosse um sonho de Leo. “Poderia chamar-lhe os sonhos de um pugilista, porque algo que considero fundamental na peça é sublinhar-se que, independentemente da idade, ainda é possível sonhar.”

Com estreia agendada para 29 de outubro, O Coração de um Pugilista vai estar em cena no Teatro Aberto, até final de janeiro do próximo ano.

[artigo atualizado no último parágrafo para extensão da data em cena, inicialmente prevista para 30 de dezembro]

Alma Viva remete-nos para as suas memórias de infância. Podemos afirmar que o filme presta homenagem àqueles que ama?

Sim, sem dúvida. A minha vontade de fazer cinema, em particular uma longa-metragem de ficção, teve como ponto de partida a morte da minha avó. Costumo dizer que são os mortos que fazem dos vivos criadores de histórias, e no meu caso foi mesmo assim. Passei muito tempo a tentar rememorar a história da minha avó, a preencher os vazios dos segredos familiares. Compreendi posteriormente que tinha de afrontar a minha subjetividade, porque a história era a da minha avó e não a minha. Fui preenchendo os vazios com a ficção, e foi a ficção que teve mais força. Comecei a escrever esta história marcada pelo sentimento de injustiça que senti com a morte da minha avó, por ter assistido a muitas discussões familiares. A única cena autobiográfica é aquela onde a menina, debaixo do caixão da defunta, olha para os adultos enquanto estes discutem ferozmente. Tudo o resto foi muito inspirado em histórias que ouvi e também em leituras antropológicas sobre a bruxaria. O filme é uma homenagem às histórias do Portugal interior e aos emigrantes, como eram os meus pais. Este filme é, para mim, uma forma de transmitir uma realidade social, mais tradicional, ligada às crenças.

Como foi filmar num local familiar tantos anos depois? De que forma o cenário inspirou a história?

Filmámos na aldeia da minha mãe e da minha avó materna, e tenho uma relação muito íntima com o local e as pessoas. Há muita inspiração do real no filme: os décors, as casas, paisagens, lugares, e nas pessoas com as quais já tinha trabalhado, ou com quem já tinha uma relação familiar, como é o caso da Salomé [Lua Michel], a minha filha… Mas houve um trabalho enorme de encenação para criar uma aldeia mais sobrenatural. Esse trabalho foi feito também em conjunto com o Rui Poças que é o diretor de fotografia. Queríamos trabalhar de uma forma minimalista e dar a sensação de que tudo é natural e real mas, na verdade, os céus estrelados, os sons dos animais noturnos, tudo isso, resulta da magia do cinema. Fomos recriando uma aldeia para uma história que é quase um conto, que tem uma dimensão romanesca. Na minha obsessão pelo cinema há uma vontade de mergulhar no real, por isso preocupo-me em não deixar transparecer que estamos a “mentir”. Até com os atores, muitos não tinham diálogos programados porque tento recriar os imprevistos da realidade para que sobressaia uma determinada vitalidade.

Há um estigma que acompanha esta família: a infidelidade e a independência da matriarca. A feitiçaria é como um superpoder para enfrentar aqueles que não a aprovam?

A figura da bruxa é uma figura feminista e não é por acaso que é uma figura utilizada pelas feministas. Isto acontece porque “a bruxa” é uma invenção dos homens ocidentais para acusar as mulheres que eram mais independentes, livres sexualmente ou que tinham rituais ligados ao paganismo. Ao regressarmos a essa figura, às memórias arcaicas da bruxa, questionamos também a nossa mentalidade atual. A personagem da avó é uma mulher que vai contra as tradições, contra o conservadorismo. Ela assume a sua liberdade, até assume os seus seios como um património central. Todas as mulheres do filme fogem ao tradicional: a tia que tem um amor transgressivo e lésbico com a vizinha ou a mãe da Salomé que assume educar uma filha sem pai. Até a própria Salomé, que representa uma parte mais obscura da infância, é acusada de ser um diabo porque não é uma menina simpática, bem-educada, mas sim uma criança que lida com um desejo de vingança, que quer restabelecer a justiça. O seu olhar no final é o de uma mulher poderosa, que vai assumir a herança de comunicar com o invisível. Todas elas são mulheres poderosas, emancipadas, e embora o filme não tenha um discurso feminista é, claramente, um filme feminista.

Expor comportamentos preconceituosos foi também um dos propósitos do filme?

A minha vontade era fazer um filme que fosse uma aventura, com litígios entre vizinhos, com guerras. Uma história de bruxedo que leva a uma morte. Uma história do universo dos contos. O confronto final, quase teatral, onde são arremessadas pedras contra a família, o incêndio apocalíptico que atinge a localidade, tudo isso são cenas que nos remetem para o género western ou o filme de aventura. O objetivo não é só revelar uma realidade social, mas sim fazer transparecer o lado cinematográfico e dramatúrgico.

O elenco inclui atores profissionais, mas também não atores. Como foi feito o casting?

O casting demorou alguns anos. Antes de fazer esta longa-metragem, tinha feito curtas e já havia trabalhado com muitos dos atores que aparecem no filme. Maioritariamente são atores não profissionais que aceitaram desafiar-se nesta experiência de cinema. Os atores profissionais como a Ana Padrão, a Catherine Salée, o Valdemar Santos ou a Jacqueline Corado são fundamentais no equilíbrio e no processo de casting, porque têm uma inteligência emocional e uma visão mais profunda do projeto. Foram muito generosos por aceitarem trabalhar com pessoas que têm uma interpretação mais intuitiva e que precisam de algum acompanhamento. Houve um equilíbrio muito interessante, porque os atores não profissionais conseguem ser mais espontâneos e ter uma relação mais íntima com os décors… Isto tem a ver com aquilo que referi anteriormente que é a minha vontade em fazer um retrato realista e dar credibilidade à história. É algo que advém da minha experiência como espectadora, gosto de acreditar naquilo que estou a ver, por isso foco-me muito na forma de falar, de mexer. Sou uma realizadora de poucos takes. Observo muito as pessoas antes de as filmar e aproveito características que têm na vida real para enriquecer a ficção.

A sua filha é a protagonista. Foi uma escolha imediata? Como é dirigir uma filha tão jovem?

Não, de todo. Comecei a escrever o filme quando estava grávida da minha filha, por isso era algo que nem me passava pela cabeça. A personagem da Salomé foi durante anos uma adolescente, transformou- se numa criança já no final do processo. Procurei uma criança para o papel durante um ano e meio, sem saber que afinal ela estava aqui em casa. Não foi uma escolha fácil, é uma grande responsabilidade e tivemos que criar algumas regras para que ela separasse a mãe que vive com ela e a mãe do trabalho. Tínhamos uma coach que a orientava e que estava entre nós para que não fosse sempre eu a falar com ela. Correu muito bem.

Esta é a sua primeira longa-metragem. Sabia à partida que o filme teria este formato?

Percebi logo que tinha que ser uma longa-metragem. Antes de fazer cinema, fazia encenação no teatro. Foi esta história que me levou ao cinema de ficção. No entanto, e apesar de já ter a história, senti que não podia começar por fazer uma longa-metragem. Percebi que tinha de preparar o terreno, preparar-me a mim e aos atores… Enquanto estava a escrever a longa fiz as curtas como forma de preparação.

A emigração é uma temática recorrente nos seus filmes.

Sou filha de emigrantes. Abordar este tema ajuda-me a questionar a minha identidade e permite-me falar de uma realidade íntima e cultural. Gosto de dizer que ser emigrante é uma cultura, uma forma de ver o mundo. Há sempre obsessões que nos acompanham, vou com certeza continuar a contar histórias sobre este tema.

O filme esteve presente na Competição da Semana da Crítica do Festival de Cannes e foi selecionado como candidato português aos Óscares. Qual a importância da participação nestes eventos internacionais?

Quando fazemos filmes queremos que o público os veja e a participação nestes eventos permite-me ter acesso ao mundo e dar a conhecer determinada realidade lá fora. As pessoas da minha aldeia, que participaram no filme, ficam muito orgulhosas porque as paisagens, as tradições e até o modo de falarem, estão a ser partilhadas com pessoas do mundo inteiro. Claro que, de uma perspetiva mais individualista, a participação nestes eventos ajuda-me a avançar na carreira de cineasta, facilitando também o financiamento de outros filmes.

Há momentos mágicos e de arrebatamento, de um entusiamo tão raro que parecem mexer com cada célula do nosso corpo. Como homem do teatro, mas acima de tudo como ser humano atento e sensível, Miguel Seabra viveu um desses momentos singulares em agosto de 2020, no Monte Estoril, casa do Teatro Experimental de Cascais (TEC). Foi numa récita de Bruscamente no Verão Passado, peça de Tennessee Williams, e a causa do arrebatamento foi uma jovem atriz, na altura com apenas 20 anos, chamada Bárbara Branco.

“O espetáculo era bom, um grande texto bem encenado, com atores muito dirigidos, aliás muito bem dirigidos pelo Carlos Avillez, com uma Manuela Couto fantástica. Mas a Bárbara Branco deslumbrou-me com o seu nível de maturidade, com a modulação de voz, com o saber estar em palco, com um carisma impressionante para alguém tão jovem”, lembra o ator e encenador, sublinhando que, em tantos anos a ver teatro, poucas vezes uma interpretação teve o condão de o tocar assim.

O entusiasmo acabou partilhado com a amiga, e cúmplice de décadas, Marta Carreiras, e é ela que lança o desafio: “porque é que não fazes um espetáculo sobre todo esse deslumbramento?”

Num primeiro momento, Seabra não via ali matéria para tanto. Afinal, o que se passara foi algo “subjetivo, meramente pessoal”. Mas, a ideia acabou por entusiasmar a sua companheira na direção artística do Teatro Meridional, Natália Luiza, que sugere Ana Lázaro como a autora ideal para escrever o texto.

“Não conhecia pessoalmente a Ana Lázaro, mas sabia que trabalhava bem estes universos de cruzamento da ficção com a realidade, que tem uma escrita muito poética, e isso adequava-se ao projeto”, conta Seabra. No primeiro de seis encontros que tiveram a sós, o encenador falou-lhe da ideia inicial, “que se deve a Marta Carreiras”, e de como tudo aquilo se iria relacionar com elementos autobiográficos, nomeadamente memórias de família, recordações de juventude ou o episódio do acidente vascular cerebral que sofreu, há vários anos, antes de entrar em cena. “Alertei a Ana para a hipótese de não me reconhecer naquilo que ela iria escrever, e isso significaria abandonar o projeto. Afinal, eram coisas muito pessoais que iriam ser expostas, e eu nunca fizera nada assim.”

O casamento entre os episódios biográficos e a sensibilidade da escrita de Ana Lázaro acabou por se revelar perfeita, como se pode testemunhar pela beleza do texto deste Do Deslumbramento. À história pessoal de Seabra, Ana Lázaro juntou a de Bárbara Branco, e a tudo isto trechos de Bruscamente no Verão Passado. Estavam lançados os dados para se falar da vida, do teatro e da memória, ainda mais no ano em que o Teatro Meridional completou 30 anos.

No teatro da memória

“Dramaturgicamente, sentimos que a peça ganharia muito em ter três personagens”, explica Seabra, “e é quando ao “Miguel” e à “Bárbara”, que também é “Catharine” [a personagem que interpretava no Bruscamente no Verão Passado do TEC], juntámos uma personagem que personifica a memória, interpretada pelo Nuno Nunes. Ele está lá a preencher diálogos da peça do Tennesse Williams porque a memória é essencial ao teatro, tal como à vida.”

Neste entrelaçado de memórias da ficção e da realidade, ou do modo como a memória devolve aquilo que se viveu, o texto de Do Deslumbramento consegue a particularidade de ter “capacidade dramatúrgica para, se daqui a alguns anos alguém o quiser encenar, aquele ‘Miguel’ não tenha de ser necessariamente o Miguel Seabra.”

E voltando ao início, à exposição de episódios da história pessoal, mesmo que dissolvidos nos dispositivos teatrais, como é que o encenador, e também ator, se confronta em cena com o tanto do que ali existe de si mesmo? “Debati-me muito com o facto de falar de mim. É um texto escorregadio, e vou emocionar-me muitas vezes ao fazê-lo.”

Do Deslumbramento estreia a 26 de outubro no Teatro Meridional, permanecendo em cena até início de dezembro. Ao longo dos primeiros meses de 2023, o espetáculo circulará pelo país, estando já agendadas datas em Castelo Branco (7 de janeiro), Covilhã (18 de janeiro), Évora (28 e 29 de janeiro), Póvoa do Varzim (4 de fevereiro), Ourém (11 de fevereiro) e Pombal (4 de março).

Comecemos pelo nome: porquê Wolf Manhattan?

A ideia partiu de uma história que inventei, de um miúdo que vivia com o tio num apartamento em Nova Iorque e que, a dada altura, decide gravar canções numas cassetes que ficam perdidas no tempo e que acabam por ser encontradas anos mais tarde. Associei esta ideia à figura do lobo enquanto animal solitário, que se afasta da alcateia e se isola. Peguei nessa ideia do lobo isolado num mundo à parte, e em Manhattan como sendo o local onde ele se inspira e acaba por gravar as canções. Nova Iorque é uma referência para mim em todos os meus projetos. É uma grande influência, não só musicalmente, mas a todos os níveis culturais, desde o Woody Allen ao Andy Warhol, dos Velvet Underground aos LCD Soundsystem, tudo isso são referências. Tenho um apreço especial por Nova Iorque, onde fui sempre muito bem recebido com os meus outros projetos.

Esta personagem nasceu durante a pandemia. Foi um período criativo para ti?

A ideia nasceu de um conjunto de fatores. Não foi só o facto de estar sozinho e de ter tempo para refletir. Quando, seja por que motivo for, quebramos um ritmo ou uma rotina, acabamos por alterar os nossos hábitos e acho que isso aconteceu com a pandemia. Com os meus projetos – White Haus e X-Wife – ao estarmos distantes uns dos outros, cada um em sua casa, isso fez com que começasse a virar-me para outras coisas, foi inevitável. Algumas das canções já estavam escritas há algum tempo, mas não se enquadravam nos meus outros projetos, já que a estética é diferente. No entanto, quer a minha namorada, quer o André Tentúgal [produtor do disco] disseram-me que tinha de fazer alguma coisa com estas canções…

O disco ilustra um pouco a ideia do it yourself, com poucos instrumentos…

Houve duas fases: na primeira gravei o disco todo sozinho em estúdio. Quando tinha à volta de 20 a 25 canções apresentei-as ao André, que produziu o disco comigo. Olhámos para elas, vimos quais é que tinham potencial e aquelas que não acrescentavam nada. A ideia era ter uma boa seleção de músicas de forma que o disco fosse variado. Levámos 18 canções para estúdio e dessas escolhemos 13. Com o André em estúdio, conseguimos trabalhar as canções e potenciá-las ao máximo a nível de cuidado com a voz e os arranjos… foi importante ter alguém do outro lado, ter uma visão de fora. Quando estamos demasiado compenetrados perdemos noção de algumas coisas.

O vídeo do single Voices in my Head conta com realização do André Tentúgal. Qual a ideia por trás?

A capa do disco foi feita pelo ilustrador inglês Toby Evans-Jesra, cujo trabalho admiro e que convidei para este projeto. Ilustra um teatro onde estão algumas personagens a assistir a um espetáculo. Há um coelho e um crocodilo, que são os protagonistas do vídeo. A pensar nos vídeos, mas também nos concertos, pedi a uma artista do Porto chamada Madalena Martins que criasse as cabeças dos bonecos. Depois falei com a Matilde Ramos para criar o cenário. Surgiu então a ideia de criar um concurso de talentos onde os concorrentes só fizessem disparates. No final do vídeo, eu, o coelho, o fantasma e o crocodilo vamos embora juntos numa carrinha e formamos uma banda. A ideia era criar algo que se identificasse com o som e com toda a estética.

Há, aliás, um cuidado muito grande com essa parte estética. A própria capa do disco é um jogo…

Gosto muito de jogos de tabuleiro. Por norma, o tabuleiro é desdobrável. Lembrei-me de trazer isso para o disco, até porque tinha o tamanho ideal para fazer uma espécie de Jogo da Glória. Sempre achei o Jogo da Glória muito aborrecido porque só tem a ver com sorte, não tem estratégia nenhuma. Aqui criei cartões que têm perguntas sobre as canções. Há todo um universo que foi pensado: o jogo, os personagens, o próprio espetáculo em palco vai ser uma mistura entre uma peça de teatro e um concerto. Não quero que seja simplesmente um concerto onde estou vestido de forma banal. Há toda uma performance, uma indumentária, um cenário montado… entusiasmei-me com o projeto e fui criando ideias… tenho visto alguns projetos que me dão a sensação de que as pessoas não se esforçam. Em festivais, por exemplo, acontece muito estar a banda em palco a debitar canções e não dá mais nada para além disso. É um bocado preguiçoso. Para mim é importante fazer as coisas com algum brio e entusiasmo.

O disco saiu a 22 de setembro e tem uma edição em vinil. É um objeto de particular importância para ti?

Para lançar o disco em vinil tinha de ser um objeto apetecível e foi isso que tentei criar com o jogo e com as personagens. Não é só um disco feito com qualidade, há mais para além das canções. Atualmente acho que não se pode apenas lançar o disco em vinil e esperar que as pessoas comprem, se também têm acesso à música nas plataformas digitais. Fico muito desiludido quando compro um vinil caro e não traz nada lá dentro, nem sequer as letras. Fico a pensar que gastei tanto dinheiro no objeto, que mais valia ter comprado o CD. Compro música nos vários formatos: digital, CD e vinil. Se for música para passar nos meus dj sets compro digital, se for para ouvir em casa depende do preço: se o vinil for o triplo do CD prefiro comprar o CD. Se o vinil for uma peça incrível e intemporal, então compro o vinil. O vinil vende muito os álbuns clássicos como Nirvana, Fleetwood Mac, Pink Floyd…

Para além do disco, há também um livro. Podes explicar melhor o conceito?

As ideias foram-se desenvolvendo à medida que foram acontecendo. Quando descobri este ilustrador inglês, Toby Evans-Jesra, surgiu a ideia de fazer uma fanzine, mas achei que era giro publicar um livro. Apresentei a ideia à editora independente Stolen Books, o que me permitia também chegar a outro público. Não quero que este projeto esteja fechado só no público da música. Aqui estou a jogar em muitas frentes: no livro, no jogo, na música… não estou só a limitar-me a dar um concerto. O livro conta a história toda do lobo, de como ele conhece o manager – que depois tem uma ligação ao concerto. Pedi então ao Toby que fizesse 20 ilustrações. É um livro ilustrado impresso em risografia, numa edição limitada e numerada, é uma edição de artista, uma peça que não é suposto vender milhares de exemplares. É tudo um pouco underground, mas espero que cresça porque acho que tem potencial.

Que feedback tens tido?

É curioso porque achava que o disco era para um certo tipo de público, mas tem chegado a um público que não estava à espera. Tenho recebido mensagens e comentários nas redes sociais de pessoas que estão ligadas a outros géneros musicais e que gostaram bastante. Isso foi surpreendente porque achei que estava a fazer isto para um certo tipo de público e depois agarrei outro. Há pessoas que me dizem que este é o meu melhor trabalho até à data. Para mim é muito importante, porque edito discos há 20 anos e isso é altamente motivante. Tenho tido feedback de muito público de várias idades, mas penso que tem sido honesto. Há pessoas que não se identificavam tanto com a linguagem de White Haus, que é mais eletrónica, mas identificam-se com Wolf Manhattan.

No dia 28, apresentas este novo conceito na ZDB. O que estás a preparar?

Vou apresentar essencialmente o disco, mas não só. Vou também tocar músicas inéditas até porque este disco só tem 30 minutos, não dá para sustentar um concerto. Há canções que foram editadas de forma a caberem no disco, e que ao vivo terão uma versão mais alargada, vão crescer um pouco. Gosto de quando os concertos não são exatamente iguais aos discos, quando os músicos fazem introduções e mudanças a meio. Vai haver também uma ou outra surpresa que não posso revelar… O primeiro concerto ao vivo vai acontecer na ZDB. Eu queria espaços que conseguissem captar um pouco esta imagem da capa: um teatro acolhedor, onde há alguma proximidade com o público, com um palco que não fosse muito grande, as cortinas vermelhas. O ambiente que quero recriar implica uma sala especial. Houve esse cuidado, e a ZDB enquadra-se na perfeição. Será ainda criado um cenário que recria este imaginário. O André Tentúgal também estará comigo em palco. Vamos estar em personagem, vai ser uma espécie de uma peça, não vai haver comunicação com o público. É uma performance, um espetáculo com princípio, meio e fim. A própria sonoridade e as luzes têm de se adaptar ao espaço e ao tipo de espetáculo. Estou a pôr as fichas todas neste projeto [risos].

A sua vida é indissociável da música. Lembra-se de alguma vez ter procurado viver de outra coisa?

Não. Comecei a tocar piano aos oito anos, mas desisti porque era muito maçador. Nos primeiros anos de aprendizagem praticamente não se toca, é só aprender solfejo e fazer escalas. Passei para a viola aos 10 e percebi logo que era isso que queria fazer.

Mas havia algum incentivo familiar, ou foi algo totalmente natural?

Em minha casa ouvia-se muita música. Comecei a aprender piano porque o meu pai achava ser importante na minha formação. Quando passei para a viola percebi que havia amigos meus com 10, 11 anos que também tocavam e que seria giro ter um grupo – algo que veio a acontecer quando eu tinha 14. Nessa altura já eu ouvia Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan…

Então tinha o apoio da sua família?

Lembro-me de termos conversas em que o meu pai dizia que isso era tudo muito bonito, mas que os estudos eram o mais importante. Ele fazia questão que eu tirasse um curso superior. Mais tarde, quando estive em Inglaterra, acabei por estudar Psicologia porque não sabia qual seria o meu futuro e o mercado em Inglaterra é muito mais complicado do que em Portugal. Lembro-me de passar no metropolitano e de ver pessoas a tocar que, se fosse em Portugal, seriam superestrelas. Tive logo a perceção de que ser músico em Inglaterra seria muito difícil. O acordo que tínhamos era esse: podia dedicar-me à música, mas os estudos estavam em primeiro lugar.

Cantor, compositor, produtor, editor, descobridor de talentos… afinal como é que se define?

Como músico. Comecei como músico (viola, viola baixo, contrabaixo), mas depois a minha grande paixão começou a ser compor. À medida que ia ouvindo canções e que ia crescendo, ia percebendo melhor o que estava a ouvir. A princípio ouvia e tentava copiar, nem prestava muita atenção às palavras, não tinha maturidade para isso. Quando comecei a tocar em grupos percebi que o que era interessante era a parte criativa, de escrever música.

É autor de muitos êxitos de sucesso dos mais variados artistas…

70% a 80% das músicas que escrevi foram para outras pessoas. Dá-me sempre imenso prazer entrar na pele dos outros, tentar percebê-los enquanto cantores e intérpretes, mas também seres humanos. Nos anos 70, quando o Carlos do Carmo me começou a pedir canções, eu já sabia que tinha de escrever uma coisa próxima do Fado. Ele era realmente um intérprete fabuloso, que podia cantar Frank Sinatra tão bem quanto cantava Alfredo Marceneiro. Escrever para o Carlos do Carmo implica entrar na pele dele, no mundo dele. Escrever para as Doce, por exemplo, era completamente diferente, mas era precisamente isso que me apaixonava. Conhecer as pessoas, perceber para onde queriam ir. Quando vinham ter comigo acontecia uma coisa curiosa: geralmente, era porque queriam dar um novo rumo à carreira.

Pediam-lhe que escrevesse algo específico?

Às vezes eram encomendas completamente abertas, perguntavam-me se eu tinha alguma coisa na gaveta, mas eu nunca tinha, porque escrevo sempre de propósito para alguém. Por vezes, sobrava uma ou outra. Aconteceu-me com a Ana Moura, há pouco tempo, ela pedir-me uma canção, eu escrever três e ela usar uma. As outras duas que sobraram foram para a gaveta. Aí sim, ficam na gaveta coisas que eu escrevi para uma pessoa e que acabam por ir parar a outra. Mas não gosto de escrever sem saber para quem é. Não consigo escrever uma canção e ficar à espera que alguém a queira usar. Havia pessoas que eu não conhecia e que me telefonavam a dizer que gostavam de cantar uma canção minha.

Recorda-se de alguma encomenda mais inusitada?

Tive várias, algumas muito conhecidas. Aconteceu com o Vítor Espadinha, no final dos anos 70. Ele era ator, nunca tinha cantado. Quis ir à Visita da Cornélia [concurso da RTP1 emitido em 1977] e uma das provas consistia em cantar. Escrevi-lhe uma canção que se chamava Palhaço até ao Fim, em que ele estava em frente a um espelho e se ia maquilhando enquanto cantava. Era uma canção muito triste que falava de quem estava naquela profissão por fatalidade e não por prazer. Ele não cantava, mas foi aprendendo. Entretanto, ficou desempregado porque foi afastado do teatro por razões políticas e pediu-me ajuda. Ele tinha uma voz excecional, era um diseur fantástico, mas precisava de treino. A influência para o Recordar é Viver foi o Joe Dassin, e a fórmula foi essa: escrever uma letra onde ele tinha, sobretudo, de falar e que tinha um refrão pequeno, com o apoio de um coro feminino. Esta canção nasceu da necessidade do Vítor cantar porque estava desempregado e vendeu meio milhão de cópias. Outra situação com piada foi uma encomenda da Adelaide Ferreira, para quem escrevi Papel Principal. Ela tinha-se zangado com o namorado da altura e pediu-me uma canção de raiva, de um amor que acabou. Disse-me que, musicalmente, queria algo que soasse a uma balada dos Scorpions. Ela adorou a canção, entrou no primeiro disco dela e ninguém ligou nada. 15 anos depois, queriam usar a canção numa novela, mas disse-lhe que não fazia sentido usar a versão de 1983, porque estava datada. Decidimos convidar a Dulce Pontes para fazer um dueto e foi essa versão que acabou por entrar na novela. Foi aí que a canção ganhou um novo balanço e caiu em tudo o que era karaoke deste país [risos].

Escreveu mais de 500 canções. Consegue eleger uma que seja mais especial?

Não. Cada uma tem as suas especificidades e a sua forma de escrita. O que eu escrevi para o Quarteto 1111 nos anos 70 não tem nada a ver com o que escrevi para as Doce nos anos 80, ou para a Ana Moura, recentemente.

O próprio processo de escrita mudou…

Tenho uma teoria que vou defender até morrer: todas as canções são canções de amor. Seja amor romântico, amor pela paz, pela liberdade, pela preservação do planeta, pelas causas sociais… mesmo quando se canta contra uma coisa, está-se a cantar a favor de outra. Se cantas contra a pobreza, estás a afirmar que queres que as pessoas sejam felizes e que não sejam pobres. Tudo é amor de alguma forma. Podemos estar a cantar o desamor, mas ao mesmo tempo estamos a cantar o amor. Isto foi sempre o que norteou as minhas canções e isso percebe-se. O tempo só as marca porque a realidade que as rodeia é outra, seja em termos políticos ou sociais. As canções têm um tempo e percebe-se em que tempo foram escritas. Pelo som, consigo perceber em que década é que uma canção foi escrita. Raramente me engano [risos].

O mercado português é pequeno para os novos talentos?

Uma das coisas que me faz confusão neste mundo da música – e que se estende também a outras áreas – é a concorrência desenfreada e sem qualquer sentido, porque há espaço para toda a gente. As coisas começam a ser perigosas quando as pessoas se começam a copiar umas às outras. A vitória do Salvador e da Luísa Sobral no Festival da Canção, e depois na Eurovisão, foi um marco na história da música portuguesa. A Luísa escreveu uma canção brutal, lindíssima, que o Salvador interpretou com grande doçura e envolvência. Depois disso, toda a gente quis cantar como o Salvador Sobral mas, quando se começa a imitar, estraga-se tudo e poucos conseguem ter sucesso. Gosto de pessoas criativas e inovadoras. Para mim, uma coisa fundamental é reconhecer imediatamente a pessoa que está a cantar. Essa é a maior característica que um artista pode ter. Eu, o Jorge Palma, o Sérgio Godinho, o José Cid ou o Rui Veloso, por exemplo, começámos todos por ser músicos e só depois é que passámos a escrever canções e começámos a cantar. Qualquer um destes nomes é único. Quando os ouvimos sabemos exatamente quem está a cantar. Enquanto fui presidente de duas companhias discográficas sempre procurei artistas que fossem únicos, diferentes, que não fossem cópias de outros. A Carolina Deslandes tem um talento incrível, mas está a marcar uma geração de mulheres que cantam todas da mesma maneira. Temos mulheres a cantar lindamente, com vozes incríveis, mas que copiam a Carolina na forma de cantar e de escrever canções.

O ano passado, vários artistas juntaram-se para o homenagear em disco, partindo de uma ideia de sua mulher, Inês Meneses. Foi uma surpresa inesperada?

Foi uma surpresa, uma prenda dos meus 70 anos. Fui envolvido no processo já quando o comboio ia em andamento. A Inês teve essa ideia e falou com o Benjamim e o João Correia [produtores do disco]. A partir daí, fizeram convites a alguns artistas e as canções foram distribuídas. A Inês fez uma pré-seleção de 50 músicas e depois as pessoas escolheram a canção de que mais gostavam. Algumas das canções que acabaram por ir para o disco nem sequer estavam na lista. Foi o caso da Eva, cantada pela Catarina Salinas, e do Depois de ti, interpretada pelo Tomás Wallenstein, o que foi uma surpresa absoluta para mim e para a Inês. Houve escolhas inesperadas e outras mais óbvias, como a do Camané com a canção Retalhos, porque ele tem um respeito enorme pelo Carlos [do Carmo]. Mas, é o conjunto tão diverso que faz a riqueza deste disco.

Houve alguma das versões que o tenha surpreendido mais?

É uma pergunta ingrata, porque todas as versões estão fabulosas, mas a Catarina Salinas fez uma versão incrível do Eva – uma canção que ninguém conhece e que está perdida num álbum meu [Adeus até ao meu regresso]. O António Zambujo fez uma versão inovadora do Não hesitava um segundo, uma balada muito bonita que escrevi para o primeiro álbum da Ana Moura e que ela transformou num fado. A Olá, então como vais? do Benjamim e do B Fachada é divertidíssima. Gravei-a com o Paulo de Carvalho em 1979 e demos-lhe uma carga muito mais dramática, com um arranjo orquestral e pomposo. O Camané fez uma versão do Retalhos, que o Carlos do Carmo tinha cantado a capella, que é genial. Mas é injusto estar a falar de umas canções e não de outras porque são todas surpreendentes. Isso foi a parte boa de ouvir este disco, porque foram todos de uma generosidade incrível. Entregaram-se completamente ao trabalho e senti que foi um prazer terem feito este disco, o que para mim é uma grande alegria.

No dia 13 de outubro, o disco sobe ao palco da Altice Arena…

Vamos ter muitas surpresas, outras versões que não estão no disco. Vamos cantar, por exemplo, um tema que escrevi com o Jorge Palma para a série da RTP, Zé Gato. O Benjamim lembrou-se que poderíamos apresentar uma versão neste concerto. Vamos também cantar algumas canções das Doce, até porque a Helena Coelho também estará connosco em palco.

Este disco sabe a pouco, ficaram muitas canções marcantes de fora. Há planos para um segundo?

Nunca se sabe, mas os meus planos imediatos passam por outras coisas agora. Estou a trabalhar num livro de ficção, um sonho que tenho andado a adiar porque requer tempo e disciplina. Houve momentos da minha vida em que pensei que era a altura certa, mas depois acontece alguma coisa e… lá voltam as canções [risos]. Atualmente estou na SPA [Sociedade Portuguesa de Autores], onde adoro estar, tenho imenso respeito pela causa, é algo que também me diz respeito a mim. Mas nunca tive nenhuma altura da minha vida em que tivesse um ou dois anos livres para me dedicar só à escrita. Já tenho a história delineada, ainda não estou numa fase muito adiantada, mas o processo está a andar. Estar a escrever canções e dedicar-me ao livro é uma tarefa difícil para mim. Quando me concentro numa coisa não gosto de me dispersar, por isso agora não estou a escrever canções. Espero ter o livro acabado até ao fim do ano que vem, mas quando terminar este projeto tenho outras ideias no bolso, até porque parar é morrer. Não tenho, no meu horizonte, a ideia de parar de trabalhar.

Nestes 20 anos, e em modo de balanço, como classifica o papel do Doclisboa no panorama cinematográfico português?

Tem tido um papel muito importante. Em primeiro lugar porque o Doclisboa surgiu quando muitos cineastas que faziam documentário em Portugal estavam a viver um momento de novidade e vitalidade. Destacavam-se nomes como Catarina Mourão ou Catarina Alves Costa, que faziam um tipo de filmes que precisavam de um espaço para serem mostrados. Eram documentários que estavam longe das lógicas de exibição em televisão e que se adequavam mais ao cinema. Com este momento que se vivia no cinema português a Apordoc – Associação pelo Documentário, da qual também fazem parte vários cineastas, respondeu criando o Doclisboa. Entre o que acontecia no cinema português e o surgir do festival, estes novos cineastas criaram uma diversidade no documental e alteraram as formas de nos aproximarmos ao real. O Doclisboa também descomplexifica ao apresentar o documentário como um espaço de liberdade para nos relacionarmos com o real.

A celebração desta data traz algum tipo de reformulação ou novidade?

Naturalmente, faz-nos pensar no que nos trouxe aqui e para onde queremos ir. O facto de serem 20 anos fez-nos pontuar a programação de forma diferente ou estarmos mais despertos para certas revelações. Temos este ano, pela primeira vez, uma abertura que marca este espaço de celebração de uma forma mais evidente. Convidámos a Lula Pena, que é próxima do festival sobretudo como espetadora, a construir algo para apresentar neste aniverário do Doclisboa, o que será um ato musical muito especial. E também a exibição do filme da Lucrecia Martel [Terminal Norte], que é música pura e um extravasar através da dança, do ritmo… A partir daí apresenta-se a história de um lugar, neste caso da Argentina, revelando questões pós-colonialista, de género… É um chegar ao mundo a partir de uma reverberação dos corpos. Esse pulsar faz parte da forma como imaginamos o Doclisboa: uma festa e também uma relação viva com o mundo. Uma crença no pulsar de um mundo que nos pode mobilizar. Assinalamos ainda os 20 anos com a apresentação de uma galeria digital, lançada a 1 de outubro, para a qual escolhemos vários cineastas que fizeram parte da história do Doclisboa – são mais de 100 e contribuem com 20 segundos dedicados ao que quiserem.

O cinema português está em grande destaque quer na competição quer em outras secções do festival. Sente que a presença portuguesa no Doclisboa tem uma maior expressão?

Não diria maior, mas sim muito importante e relevante dentro daquilo que é o fazer documentário em Portugal, na forma como acolhemos esses filmes e os mostramos no Doclisboa. Algo que sempre nos interessou e que temos vindo a fazer é ter a presença de cinema português em todas as secções, e não apenas na Competição Portuguesa. É fundamental, porque para nós é importante compreender de que forma é que em cada secção, dentro daquilo que é a sua premissa, o mundo se relaciona através do cinema com as artes, com o presente ou com a história, mas também compreender de que maneira o cinema português está a olhar para essas várias questões. Perceber como é que em Portugal os vários cineastas estão a olhar para o nosso tempo. É uma alegria para nós que, este ano, estejam presentes 44 filmes nacionais.

Esta edição do Doclisboa é dedicada a Jean-Luc Godard. De que forma celebram o cineasta?

Godard teve a liberdade de dizer sempre o que quis e transformar, ou ampliar, as possibilidades do cinema experimentando, fazendo. Isso está no festival, e o festival apresenta esta programação porque houve cineastas como o Jean-Luc Godard. Para nós é inevitável homenageá-lo. Depois há também dois filmes na programação que lhe são dedicados, que estavam programados [antes da morte do cineasta franco-suiço], porque na realidade ele já nos inspirava. Apresentamos, na secção Heart Beat, Godard Cinema de Cyril Leuthy, que inclui várias entrevistas com o cineasta, revelando o traço da sua obra e a forma como o seu pensamento sobre o cinema se foi transformando e desconstruindo; e na secção Riscos, See You Friday, Robinson de Mitra Farahani, um encontro entre Godard e Ebrahim Golestan através de vídeo cartas. Um desafio que a realizadora fez aos dois cineastas para que todas as sextas-feiras, alternadamente, se correspondessem. O filme acompanha essa correspondência.

Do programa faz parte uma retrospetiva dedicada ao realizador Carlos Reichenbach (1945-2012) autor de uma obra vanguardista, que surgiu em plena ditadura militar brasileira. A escolha deste nome foi influenciada pela atual conjuntura política e social no Brasil?

Quando pensamos em retrospetivas pensamos na relação que os filmes apresentados podem ter com o presente. Carlos Reichenbach começou a fazer filmes que eram profundamente provocadores e instigantes durante a ditadura militar no Brasil. Foi nesse espaço que ele utilizou o cinema como libertação, quer do corpo (é um cinema que trabalha com o pornográfico), como do género e de uma série de emoções que são formas de formatação. Por isso, o seu cinema foi marginal e de muito difícil acesso. Apresentar essas imagens hoje, no momento em que o Brasil atravessa, parece-nos inspirador e um diálogo importante entre a história e o presente. Mas também muito divertido, porque acreditamos no poder lúdico de relação com o mundo.

A questão colonial serve também de mote a uma retrospetiva. Qual o ponto de partida para este programa e que linhas são abordadas?

Esta retrospetiva dialoga com uma questão fundamental do nosso tempo: percebermos melhor tudo o que se passou depois dos períodos coloniais. No início das independências, houve muitos cineastas de territórios que tinham estado sob formas de colonialismo que utilizaram o cinema para discutir política, para questionar de que maneira a construção de uma imagem pode influenciar a visão de um povo. Houve também alianças entre cineastas vindos de fora que trabalharam com cineastas de antigas colónias. Ver este mapa, estas narrativas que foram construídas é a nossa proposta. Perceber de que forma o cinema foi um construtor de imagens, ainda que esses filmes tenham sido pouco vistos. Conhecemos muitos mais filmes sobre o que se passou nesses locais, do que filmes feitos por quem lá estava. O objetivo é trazer esses filmes e cineastas para a discussão.

O projeto educativo é uma das importantes vertentes do DocLisboa. Qual lhe parece ser o seu impacto na criação de novos públicos.

Acreditamos e temos a certeza de que o facto do público do festival ser muito jovem tem a ver com esse trabalho de há muitos anos, de fazer um projeto educativo que respeite o olhar e a posição de cada criança que participa. Por exemplo, no DocEscolas não trabalhamos com filmes infantis, mas sim com filmes da programação que abordam questões que podem promover um debate aberto e interessante para os jovens, sem paternalismos. O mesmo acontece com as oficinas que estabelecem a relação com o cinema a partir do que é fazer cinema e ver cinema. Interessa-nos falar com as crianças sobre temas como as migrações, os refugiados, permitindo construir laços de afetividade. Ir ao cinema é um ato lúdico e inspirador, nesse sentido procuramos criar espaços para que a experiência do cinema seja agregadora.

Programação integral do festival aqui

Derek Walcott

Omeros

Derek Walcott (1930-2017) nasceu na ilha de Santa Lúcia, nas Caraíbas. Dramaturgo e poeta, a sua obra é marcada pela paisagem caribenha, a sua herança cultural, a experiência colonial e o legado da escravatura. Negro, de tez rubra e olhas claros, filho de pai inglês e de mãe descendente de escravos, com costela holandesa, reflete sobre os efeitos do multiculturalismo, considerando-se “dividido até dentro das veias” pela ancestralidade europeia e africana (“Há em mim muito de holandês/ negro e inglês:/ sou ninguém ou toda uma nação”). Omeros, poema épico monumental, composto por cerca de 8000 versos, é uma das mais relevantes obras do autor, Prémio Nobel de Literatura 1992. Inspirado pela figura do grande poeta grego, partindo da Ilíada e dos seus temas da viagem e do exílio, adapta as suas personagens ao cenário caribenho do século XX e imagina a Guerra de Tróia como metáfora da trágica história do seu povo. Aquiles é um pescador, Heitor um motorista de táxi e Helena uma empregada doméstica, habitantes modestos – mas com a grandeza dos respetivos mitos – de um pais miserável e inclemente, porém de grande beleza, com o mar por eterno horizonte (“O nosso último refugio tanto como o teu, Omeros”). Maldoror

Heinrich Böll

A Honra Perdida de Katharina Blum

Heinrich Böll (1917-1985), Prémio Nobel de literatura 1972, dedicou a sua obra à análise dos problemas da Alemanha durante e depois da II Guerra Mundial. A participação na guerra como soldado de infantaria deixou uma marca indelével no escritor, pacifista convicto. A sua desilusão com o capitalismo e consumismo da Alemanha do pós-guerra, levou-o a criar uma série de romances que fustigam a realidade do seu país, aliando militância política e literatura, provocando polémica e suscitando debate. O “rumor” de que A Honra Perdida de Katharina Blum é um romance sobre terroristas é desmentido categoricamente pelo autor que o define como “um romance sobre suspeitos de terrorismo”, criticando aqueles que “não conhecem a diferença”. Katharina, uma empregada doméstica, apaixona-se casualmente por um homem procurado pela polícia. A partir desse momento, vê a sua intimidade devassada e a sua honra difamada. Böll tece, com ironia e distanciamento, um ataque brilhante e implacável à imprensa sensacionalista, ao anticomunismo primário e aos métodos policiais, demonstrando que, em conjunto, e tal como as armas ou as bombas, causam vítimas e destroem vidas humanas. Cavalo de Ferro

Ken Loach e Édouard Louis

Diálogo sobre a Arte e a Política

“A arte é feita numa forma de raiva contra a arte, e não quando serve de instrumento de auto-satisfação para as classes dominantes”. Esta afirmação de Édouard Louis é complementada pela de Ken Loach; “ A arte deve ser subversiva. Se não tivermos em nós a raiva suficiente, mais vale ficarmos em casa, não é?” Édouard Louis é escritor, autor de Para Acabar de Vez com Eddy Bellegueule, Prémio Goncourt de Primeiro Romance e na sua obra, fortemente autobiográfica, aborda temas como a sexualidade, as desigualdades sociais, o racismo e outras formas de violência. Ken Loach é realizador, um dos nomes mais relevantes do cinema britânico, e a sua obra é considerada um marco do realismo social. O presente livro transcreve a conversa entre o cineasta e o escritor em que discutem arte, cinema, literatura e o seu papel nos dias de hoje. Refletem, em conjunto, sobre a forma de inventar uma arte que realmente desestabilize os sistemas de poder e sobre qual o seu papel num contexto político global. Um diálogo empenhado numa transformação radical da arte. Orfeu Negro

Carlos Maria Bobone

A Religião dos Livros

Carlos Maria Bobone tem 29 anos, é alfarrabista e colabora com o site Observador escrevendo sobre livros. O seu pai fundou a Livraria Bizantina, local onde passou “aquelas horas vagamente entretidas que os filhos passam nos trabalhos dos pais, pelo que os manuscritos de paleográfica leitura, os grandes fólios encadernados em pele ou pergaminho e os jornais do século XIX sempre representaram para mim a banalidade do material de escritório. Só é excêntrico aquilo que é raro, pelo que, para mim, o modelo do alfarrabista ou do livreiro sempre foi o modelo da normalidade”. Este é um livro sobre a história e a vida dos livreiros e das livrarias que apresenta algumas das historietas rocambolescas, mas que se guia pelo olhar da normalidade. Fala da diversidade da oferta atual, de bibliófilos, bibliotecas, leilões e livrarias independentes. Fala do papel do livreiro como guardião da cultura e de preciosidades esquecidas, e fala de esperança, “porque enquanto houver livros, haverá muito mais do que leitores.” Fundação Francisco Manuel dos Santos

Emmanuel Carrère

Yoga

Se dissermos que o livro é sobre o yoga, corremos o risco de defraudar as expetativas dos entusiastas; mas se dissermos que não é sobre o yoga estaremos a faltar à verdade. O melhor é dizer que o livro de Emmanuel Carrère é sobre a verdade possível, o quanto nos permitimos revelar sobre nós e a fronteira onde termina o que podemos dizer dos outros. Carrère é praticante de yoga há várias décadas, período em que se vem debatendo com problemas de bipolaridade e consequentes depressões, que dão a esta obra a sua forma final onde convergem o projeto inicial e as vicissitudes que Carrère resolveu incluir, uma vez que são parte da vida e lhe permitem refletir sobre ela. Yoga é um livro de autoficção que se lê como um testemunho muito pessoal, de alguém que sempre se envolveu diretamente nas muitas vidas que trouxe para os seus livros. É ainda um livro que poderá interessar a qualquer pessoa, independentemente da afinidade pré-existente ou não com o autor. Emmanuel Carrère mostra-se na vulnerabilidade mais privada e faz o relato de amizades passageiras ou duradouras. O escritor como um indivíduo que questiona o que constitui a felicidade de estar vivo. (Ricardo Gross) Quetzal

Antonio Tabucchi

O Fio do Horizonte

No ano em que passam dez anos desde o desaparecimento de Antonio Tabucchi (1943-2012), o mais português de todos os escritores italianos é celebrado um pouco por todo o mundo. Por cá, a Dom Quixote apresenta novas edições de O Fio do Horizonte, Está a Fazer-se Cada Vez Mais Tarde e A Cabeça Perdida de Damasceno Monteiro. Adaptado ao cinema por Fernando Lopes em 1993, O Fio do Horizonte conta-nos a história de Spino – nome inventado pelo autor, confesso admirador do filósofo Spinoza –, um homem que vive numa cidade à beira-mar e que, depois de um ininteligível caso de polícia, resolve ele próprio tentar descobrir a identidade do jovem bandido morto durante os confrontos. Sabendo que Carlo Nobodi, sem dúvida um nome falso tirado do inglês nobody (ninguém), recebia ajuda de uma ordem religiosa, é essa a primeira pista que investiga. Seguem-se o alfaiate, o guarda-livros, o empregado argentino e uma série de outras pistas que, no fundo, lhe indicam que o único nexo entre elas era o que os olhos dele viam. Numa investigação/viagem que não segue a lógica de causa-efeito, a busca começa a descarrilar e, tal como o fio do horizonte, parece afastar‑se ainda mais de quem o persegue. A história de um homem que se perde quando se encontra. (Sara Simões) Dom Quixote

Rudyard Kipling

Contos do Foi Assim

A reputação de Kipling (1865/1936), ainda hoje permanece “manchada” pelo facto de ter sido o “Poeta do Império Britânico”. Mas, se as suas posições sobre o Imperialismo e o colonialismo estão profundamente datadas, os seus livros de aventuras (Kim, 1901) ou infantis (O Livro da Selva, 1894) revelam um grande escritor. Contos do Foi Assim, compilação de histórias bem-humoradas que se tornou num clássico da literatura infantojuvenil, reúne algumas das mais brilhantes narrativas fantasiosas imaginadas pelo autor para adormecer a sua filha Josephine, que faleceu aos sete anos, vítima de pneumonia. Com novas ilustrações, da autoria da premiada Marta Altés, e recontadas em verso, estas histórias são a combinação perfeita entre a imaginação prodigiosa e o talento para a escrita. Fábula

Depois de Paris e Madrid, esta viagem inédita pela inspiração, vida e obra de Steve McCurry chega agora a Lisboa. Aqui, vai ser possível apreciar mais de cem fotografias tiradas durante os seus 40 anos de carreira, bem como os seus trabalhos mais recentes. Em exposição está também, como não podia deixar de ser, a famosa fotografia da Rapariga Afegã (Sharbat Gula), cujo olhar cativou a atenção do mundo ao ser capa da célebre National Geographic, em 1985.

Sem percurso definido nem qualquer ordem cronológica, a exposição leva o visitante a deambular por entre imagens recolhidas em ambientes de guerra, em locais inóspitos ou até durante catástrofes naturais. Algumas duras, outras poéticas, as imagens, que permitem ver o mundo através da lente de McCurry, estão repletas de mensagens fortes e impactantes, às quais é impossível ficar indiferente. Com elas, o fotógrafo apenas pretende “documentar o mundo”.

“Gosto de fotografar simplesmente com base nas minhas capacidades de observação, e isto pode acontecer em qualquer lugar. Se confiarmos na observação, algo interessante acontecerá naturalmente”, avança o fotógrafo, enquanto realça a necessidade de “esperar”. “Esperar é o mais importante na fotografia”, diz. Exemplo disso é a fotografia que tirou a um alfaiate, na Índia (foto acima). Na época das monções, uma forte cheia destruiu diversos edifícios, nomeadamente a loja de um alfaiate local. O homem, na impossibilidade se salvar o espaço, tenta resgatar uma máquina de costura enquanto atravessa um mar de águas escuras.

Vida e carreira de Steve McCurry

“Quando trabalhava num pequeno jornal dos arredores de Filadélfia, na Pensilvânia, duvido que me tenha passado pela cabeça que acabaria a trabalhar numa revista como a National Geographic, que teria mais de uma dúzia de livros publicados e que passaria a vida a viajar para alguns dos lugares mais interessantes do planeta para fotografar alguns dos eventos mais importantes da nossa era”, avança o fotógrafo.

Atualmente com 72 anos, Steve McCurry reflete sobre a sua carreira: “foi uma trajetória incrível, uma vida incrível, e estou grato por ter decidido empreender esta viagem pela satisfação que me proporcionou. Poder ser testemunha de tudo o que vi, estar literalmente na primeira fila da história ensinou-se tanta coisa… Não imagino uma maneira melhor de viver do que viajar, fazer fotografias e ver este mundo incrível em que vivemos.”

McCurry é um fotógrafo norte-americano premiado e reconhecido internacionalmente, tendo sido agraciado com alguns dos prémios mais prestigiados da indústria fotográfica, incluindo a Medalha de Ouro Robert Capa ou o National Press Photographers Award.

Icons conta com curadoria de Biba Giacchetti, co-fundadora da agência Sudeste57, e pode ser visitada diariamente, na Cordoaria Nacional, até 23 de janeiro.

paginations here