Antes da cortina se fechar sobre o século XIX, numa pequena cidade dos arredores da grande Londres, a filha de um militar da Royal Navy, casada com um vendedor de pianos, dava à luz o segundo filho, Noël Peirce Coward. Consta que, desde cedo, o jovem Noël revelava uma apetência irresistível para o espetáculo e, em 1911, com apenas 11 anos, estreia-se profissionalmente como ator.

A sua ascensão na cena teatral inglesa (bem como entre a elite social) é meteórica, e o talentosíssimo e polimático jovem torna-se o principal embaixador daquilo que os ingleses denominam de cool Britannia, tão presente em dezenas de peças onde Coward, no seu estilo inimitável, concilia graça e sofisticação, elegância e ousadia de costumes, crítica acutilante e uma boa dose de cinismo, em particular relativamente ao amor e ao casamento.

Para além de ser um dos mais profícuos e representados dramaturgos britânicos da primeira metade do século passado, the Master, como era apelidado, escreveu contos, um romance e a autobiografia; foi ator, argumentista, realizador de cinema e pintor; cantor, compositor, letrista de mais de duas centenas de canções. E, até atuou em Vegas, algo que para gaudio dos admiradores está imortalizado num delicioso álbum ao vivo, gravado em 1955: Noël Coward at Las Vegas.

Por falar em canções, e como se escuta na letra de If Love Were All, Coward considerava-se, modestamente, como “just a talent to amuse” [“apenas um talento para entreter”], algo que, passado o período de maior fulgor da sua carreira, levou uma nova geração de artistas e críticos a menoriza-lo, precisamente por considerar a sua obra fantasista, leve e frívola.

Em 1976, três anos após a sua morte na Jamaica (onde, dizem as más línguas, se “autoexilou” por razões pouco nobres como são as fiscais), Harold Pinter dirige, no National Theatre, Blith Spirit. O enorme sucesso dessa produção que, aliás, se tornou célebre, colocou a obra de Coward ao nível de outros grandes autores britânicos, tanto que, para além do cinema que frequentemente as visita, as peças do autor continuam recorrentemente a encher as salas do West End londrino.

O que é que, quase um século depois do seu período dourado, o teatro de Coward tem? Philip Hoare, um dos seus biógrafos, diria que “apesar de todo o brilhantismo cómico, pode ter sido um dos maiores trágicos da sua época”, e terá, provavelmente, toda a razão. Talvez por isso, como Jorge Silva Melo disse: “a épica leveza de Coward não deve confundir-se com ligeireza”, até porque “a sua frivolidade é inquietante”. E isso ainda nos faz pensar, hoje? Certamente… e diverte-nos.

*artigo coescrito com Luís Almeida D’Eça

Começou este projeto para ajudar as suas filhas a estudar…

Que feedback tem tido ao longo dos anos por parte dos pais?

Há matérias mais chatas de aprender, ou que as crianças não gostam tanto. É mais fácil aprender a cantar?

Há disciplinas (ou matérias) mais difíceis de transformar em canção?

Há algum tema que lhe tenha dado mais prazer trabalhar?

Depois de alguns adiamentos, As Canções da Maria vão, finalmente, subir ao palco do Coliseu dos Recreios. O que é que os mais pequenos podem esperar do espetáculo?

Até agora lançou três livros, CDs e DVDs. Para quando um novo trabalho?

Para estas mulheres e estes homens o amor é indissociável da luta política que travaram durante longos e árduos anos. Porque amar é também político, como estava tão presente no primeiro espetáculo, Amores Pós-Coloniais (2019), que o Hotel Europa, coletivo dirigido por André Amálio e Tereza Havlicková, dedicou ao tema, e que Esta é a minha história de amor encerra, trazendo para o palco, para testemunhar de viva voz, Isabel do Carmo, Armando e Mariana Morais e, em vídeo, Adolfo Maria, Gouveia de Carvalho, Mário Jorge Maria e Margarida Tengarrinha.

“Era um passo importante para nós fechar este ciclo de espetáculos sobre o modo como o amor é condicionado por sistemas políticos ou estruturas de pensamento político não com atores, mas com alguns desses protagonistas”, esclarece André Amálio.

De entre o leque de pessoas que pretendiam convidar, André e Tereza apenas lamentam não ter ao vivo Adolfo Maria, impossibilitado por um AVC. “Mas, só o facto de ter aqui estas três pessoas, de estar a trabalhar com elas e a dar ao público o prazer de as ver e ouvir ao vivo, como nós quando as entrevistamos, já é qualquer coisa de mágico.”

Uma vez mais é o território da vida privada, afinal tão entrelaçado na vida política destas personalidades, que surge como principal foco do espetáculo. “Concluímos um caminho que, por sinal, se iniciou aqui no Teatro Nacional D. Maria II, com Amores Pós-Coloniais, e prosseguiu com Amores na Clandestinidade, Perfect Match e Amores de Leste” lembram. “Foi bastante enriquecedor perceber como é que as relações amorosas, consoante o sistema que estávamos na altura a estudar, alimentavam a luta.”

Uma ideia que Margarida Tengarrinha, resistente antifascista, antiga funcionária clandestina do Partido Comunista Português e companheira de José Dias Coelho, profere em entrevista dada a André Amálio, exibida no espetáculo: “estávamos apaixonados um pelo outro e pela luta que estávamos a travar.”

E, são histórias de amor, resistência e luta que ouvimos contar de viva voz por alguns protagonistas. As da médica Isabel do Carmo, como aquela de um namorado que lhe escrevia arrebatadoras cartas de amor e que, já após o 25 de Abril, ela viria a descobrir que a denunciara à polícia política fascista. Ou as do casal Armando e Mariana Morais que se conheceram na clandestinidade, se apaixonaram, casaram e tiveram filhos mas, saltando de casa em casa, mantiveram incólume uma tipografia clandestina.

Esta é a minha história de amor testemunha vidas onde o amor foi tocado pelo político, e vice-versa, tal como amores que venceram a opressão ou amores que a opressão destruiu. Mas é sempre, na alegria e na tristeza, uma bela história de amor coletiva aquela que se conta, na Sala Estúdio do Teatro Nacional D. Maria II, até 10 de abril.

Antestreias, obras históricas, estreias mundiais, sessões especiais e homenagens são algumas das propostas de quem organiza e trabalha nos bastidores do Festival de Animação de Lisboa.

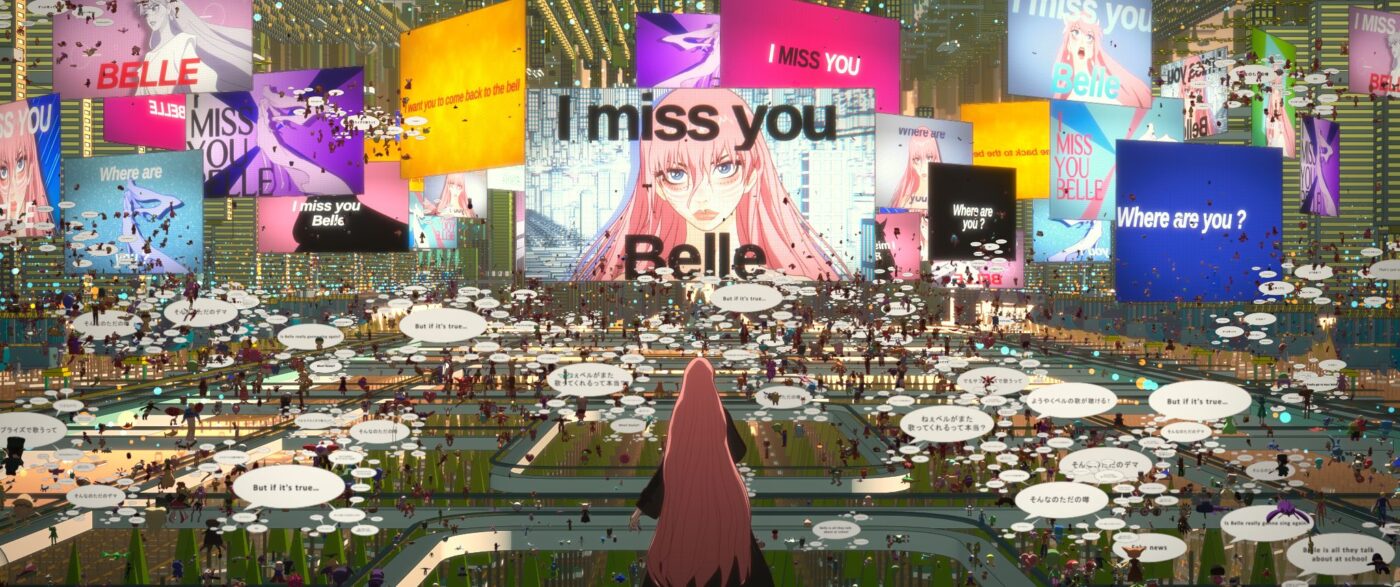

Belle, de Mamoru Hosoda

Antestreia: 16 março, Cinema São Jorge | Sala Manoel de Oliveira

Uma ovação em pé durante 14 minutos na sua estreia em Cannes, 5 nomeações para os prestigiados Annie Awards e recordes de bilheteira no Japão e Estados Unidos. O novo filme de Mamoru Hosoda e dos estúdios Chizu terá antestreia nacional na MONSTRA e promete ser também um caso de sucesso em Portugal. O premiado autor de filmes como Mirai, Crianças Lobo ou Guerras de Verão, já exibidos em edições anteriores do festival, apresenta-nos a história de Suzu, uma rapariga tímida igual a tantas outras, que vive e estuda numa pequena vila rural e que um dia entra num impressionante mundo virtual transformando-se em Belle, uma cantora lindíssima e mundialmente adorada. Numa era de crescimento exponencial das formas digitais de comunicação e socialização, o autor apresenta-nos uma obra muito atual, com a capacidade de nos emocionar mas ao mesmo tempo fazer pensar sobre as questões da realidade e identidade humanas.

Flee, de Jonas Poher Rasmussen

Secção DOKANIM: 17 março, Cinema City Alvalade

O documentário animado tem sempre um espaço reservado na MONSTRA e este ano terá várias obras presentes nas secções DOKANIM e Perspetivas. O grande destaque vai para o filme Flee do realizador dinamarquês Jonas Poher Rasmussen, que nos conta a história do seu amigo Amin que, na proximidade do seu casamento, é compelido a revelar uma faceta escondida do seu passado. Forçado a abandonar a sua casa no Afeganistão em criança, Amin olha para trás refletindo sobre a sua vida, revelando o seu trauma, a verdade sobre a sua família e a aceitação da sua própria sexualidade. Selecionado em 2020 para Cannes, esta obra tem percorrido festivais por todo o mundo, vencendo entre outros o Grande Prémio do Júri de Sundance e o Cristal de Annecy, estando também nomeado em quatro categorias para os Annie Awards e em três para os Óscares de 2022.

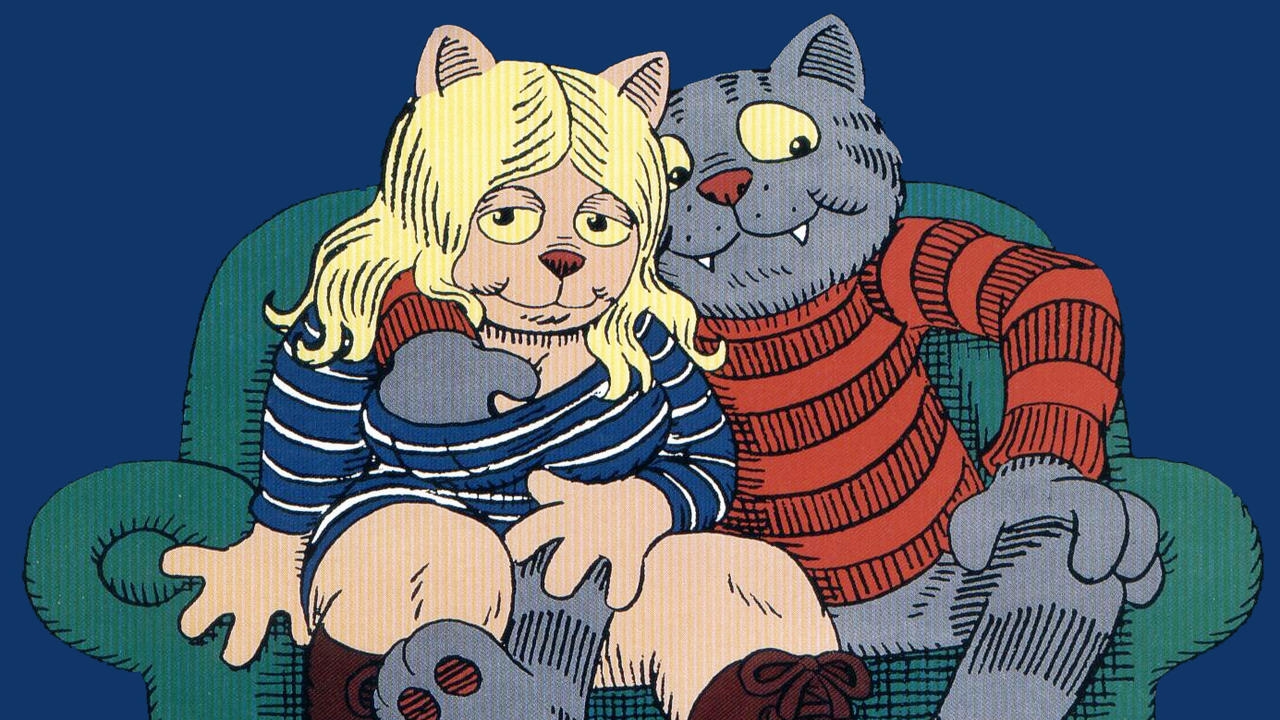

Fritz the Cat, de Ralph Bakshi

Secção TRIPLE-X: 18 março, Cinema City Alvalade

A MONSTRA presta tributo aos 50 anos de Fritz the Cat, o filme de estreia de Ralph Bakshi, que se tornou a primeira longa de animação adulta nos Estados Unidos a receber a classificação X. Integrado na secção Triple-X do festival, que inclui também uma sessão de curtas contemporâneas, o filme de Bakshi é baseado numa banda desenhada de Robert Crumb e apresenta-se como uma sátira carregada de humor negro, crítica social e política, pouco habitual nos filmes de animação de grande público da altura. Um filme a não perder e que faz parte de um conjunto de obras aniversariantes presentes na programação da MONSTRA, onde destacamos também os 75 anos de Spalicek do realizador checo Jiří Trnka, uma obra de animação em marionetas que será exibida na Cinemateca.

Anri Koulev e a Retrospetiva da Animação Búlgara

19 março, Cinema São Jorge | Sala Manoel de Oliveira

O país convidado de honra da edição de 2022 da MONSTRA é a Bulgária e o bom pretexto é a celebração dos 75 anos da criação do departamento de Animação no então Instituto Nacional da Cinematografia Búlgara. Será uma oportunidade única de mergulhar numa cinematografia pouco divulgada em Portugal, mas cheia de “pérolas” narrativas e estéticas, com nomes que ficaram conhecidos internacionalmente pela qualidade da sua arte. De entre as 10 sessões a apresentar, destacamos a estreia mundial de Dito Suavemente, o novo filme da figura maior da animação búlgara, Anri Koulev, realizador e professor na Nova Universidade Búlgara, em Sofia, e que estará presente em Lisboa juntamente com uma importante delegação de artistas, curadores e especialistas em cinema de animação vindos deste país do leste da Europa. Os seus desenhos estão também patentes numa exposição na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa.

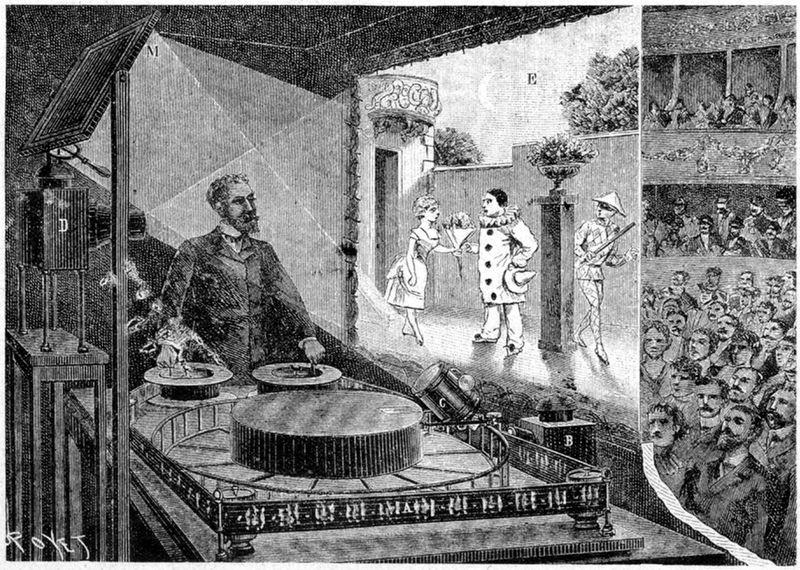

Émile Reynaud e Émile Cohl

Filme-concerto com Jacques Cambra ao piano

21 março, Cinemateca Portuguesa

Um filme-concerto que faz uma viagem ao nascimento da animação no final do séc. XIX e início do séc. XX, com obras dos dois pioneiros mais importantes do cinema francês: Émile Reynaud (1844-1918), artista e inventor que em 28 de outubro de 1892 realiza a primeira projeção pública de imagens animadas em Paris, as célebres Pantomimes Lumineuses, utilizando um sistema de projeção criado por si ao qual chamou de Teatro Óptico e que antecedeu em 3 anos a primeira projeção pública do Cinematógrafo dos irmãos Lumiére; e Émile Cohl (1857-1938), autor de Fantasmagorie, um dos primeiros filmes de desenho animado que se conhecem e que é considerado pelos historiadores como um ponto de viragem na criação de uma linguagem do cinema de animação distinta do cinema de imagem real. As obras destes autores serão acompanhadas ao piano por Jacques Cambra, artista associado do Festival de Cinema de Arras e pianista residente do Festival Internacional de Cinema de La Rochelle, que vem a Portugal no âmbito da Temporada Cruzada Portugal-França 2022.

Competição de Curtas

21 a 25 março, Cinema São Jorge | Sala Manoel de Oliveira

43 filmes de 21 países diferentes, selecionados entre mais de um milhar de concorrentes e distribuídos por 5 sessões. A competição de curtas da MONSTRA apresenta, como habitualmente, um programa caracterizado por uma grande variedade de ideias, mensagens, estéticas, propostas artísticas e técnicas de animação. Alguns apresentam-se em estreia nacional ou mundial enquanto outros chegam à MONSTRA com um percurso já recheado de prémios internacionais, como são os casos de Bestia, o arrepiante thriller de Hugo Covarrubias, ou o divertido Affairs Of The Art, com o humor britânico de Joanna Quinn, ambos nomeados para o Óscar de 2022. Da ficção ao documentário, do filme narrativo ao experimental, cinco programas a não perder para quem quiser ficar a par do que melhor se fez nos últimos dois anos a nível mundial no formato curtas.

Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, de Cesar Cabral

24 março, Cinema São Jorge | Sala Manoel de Oliveira

Depois de trabalhar nos formatos de curtas e séries de TV, Cesar Cabral realiza a sua primeira longa, tendo sido premiado nos prestigiados festivais de Annecy e Ottawa e figurado na shortlist dos Óscares. Trata-se de um documentário realizado de uma forma muito original e revelando um impressionante domínio da difícil e trabalhosa técnica de animação de marionetas. A figura central é Bob Cuspe, o icónico personagem de banda desenhada dos anos 80 que vive num deserto pós-apocalíptico criado dentro da mente do seu criador, o famoso cartunista brasileiro Angeli. O filme está na competição de longas metragens, onde figuram também as primeiras obras neste formato de três autores cujo trabalho nas curtas faz já parte da história do cinema de animação. São eles a autora checa Michaela Pavlátová com A Minha Família Afegã, a francesa Florence Miailhe com A Travessia e o japonês Koji Yamamura que nos traz Dezenas de Nortes.

Electronic Theatre – Ars Eletronica

24 março, Cinema São Jorge | Sala 2

O maior festival de arte eletrónica do mundo apresenta na MONSTRA o Electronic Theatre, uma sessão que inclui algumas das melhores obras de animação da edição de 2021 selecionadas pelo júri, produções que se caracterizam por combinarem os seus conteúdos artísticos com a inovação cultural e tecnológica. A sessão será apresentada por Jurgen Hagler, investigador, professor universitário e curador que em 2017 assumiu a direção do Ars Electronica Animation Festival. De entre as quatro curtas que constituem o programa, destacamos When the Sea Sends Forth a Forest de Guangli Liu, o vencedor do prémio principal, o Golden Nica, que aborda a história esquecida da comunidade chinesa do Camboja, que foi perseguida, expulsa e morta pelos Khmer Vermelho. A sessão será precedida por uma masterclass de animação expandida apresentada por Jurgen Hagler.

Competição Portuguesa SPA | Vasco Granja

25 março, Cinema São Jorge | Sala Manoel de Oliveira

A animação portuguesa tem como sempre um lugar de destaque no programa da MONSTRA. Para além das várias obras selecionadas para as competições internacionais e diferentes retrospetivas, 10 filmes estão presentes na prestigiada competição SPA | Vasco Granja, selecionados entre 81 filmes concorrentes. Estão representadas quatro das maiores produtoras nacionais independentes, Animanostra, Animais, Sardinha em Lata e Bando à Parte, com obras dos realizadores Bruno Simões, Paulo Patrício, Susana Miguel António, Filipa Gomes da Costa e Laura Gonçalves, esta última autora do documentário O Homem do Lixo que se apresenta na MONSTRA em estreia mundial. José Xavier e Pedro Serrazina, realizadores com uma longa carreira na animação portuguesa, apresentam-nos dois filmes com uma forte ligação à música e a animação abstrata, experimental ou contemplativa está também presente com as obras de João Levezinho, Maria Constanza Ferreira, Bruno Carnide e João Pedro Oliveira.

Monstrinha Escolas e Pais e Filhos

5, 19, 20, 26 e 27 março | Cinema São Jorge, Cinema City Alvalade, Cinemateca Júnior, Museu Nacional de Etnologia, Centro Cultural de Carnide e Casa das Artes de Sines

Em 2021 mais de 67 mil crianças assistiram aos programas MONSTRINHA, que todos os anos inclui uma programação especificamente para as escolas e outra dirigida às famílias, onde destacamos as sessões Pais e Filhos com uma seleção de curtas metragens muito recentes e de grande qualidade artística. Os filmes para os mais novos estarão também presentes na seção Históricos, onde revisitaremos as obras aniversariantes da Disney Branca de Neve (85 anos), Bambi (80 anos) e O Livro da Selva (55 anos). A competição internacional de longas metragens apresenta também duas obras para famílias: Mamã Gorila de Linda Hambäck, nomeado para os Prémios Europeus de Cinema, e Até os Ratos Pertencem ao Céu de Denisa Grimmová e Jan Bubenicek, que estarão presentes na MONSTRA e que nos contam a história de um rato e uma raposa que, após um trágico acidente, se encontram no céu para começarem uma amizade improvável!

Programação integral aqui

Inventam outros mundos ou, como diria o cenógrafo, arquiteto e pintor José Manuel Castanheira, criam as “micro geografias ficcionadas” que transformam o espaço onde acontece o espetáculo, seja ou não um palco. No mês em que se assinala o Dia Mundial do Teatro, a Agenda Cultural de Lisboa convidou Ana Paula Rocha, Marta Carreiras, F. Ribeiro, José Capela, Hugo F. Matos e Stéphane Alberto para nos falarem sobre os seus percursos na arte de criar lugares.

F. Ribeiro

“Gosto de colocar as mãos no trabalho e fazer as coisas.

Não basta projetar e ir à estreia.”

Nunca saberemos se se perdeu um grande ator, mas aquilo de que podemos estar certos é que se Fernando Ribeiro não tem, na candidatura ao Conservatório, preterido a representação em prol do ramo de Design de Cena (que inclui cenários e figurinos), não teríamos no ativo um dos mais talentosos e versáteis cenógrafos portugueses.

O teatro surgiu-lhe na vida aos 15 anos, quando o “aluno de Letras” tinha como bons amigos Tónan Quito e Rita Durão, frequentadores da turma de Teatro do secundário, onde o ator António Fonseca dava aulas. “A dada altura, eu estava a fazer um curso de Pintura e eles lá me convenceram a juntar-me à turma para fazer os cenários. Tornei-me ator e cenógrafo, até o Conservatório me obrigar a fazer a escolha”, lembra. Lisboeta, nascido em 1976, o percurso de F. Ribeiro, como “por coerência” prefere ser apresentado nas fichas técnicas e artísticas dos espetáculos, confunde-se com o de encenadores como Nuno Cardoso (hoje diretor do Teatro Nacional de São João) ou Tónan Quito, com quem volta a trabalhar no espetáculo Ensaio de Orquestra, baseado no filme homónimo de Federico Fellini, que estreia este mês no Centro Cultural de Belém. Mas F. Ribeiro é também o cenógrafo dos últimos espetáculos de Diogo Infante (como Chicago e O Amor é tão simples, em cena no Teatro da Trindade) ou de Tiago Rodrigues (Catarina e a beleza de matar fascistas e O Cerejal), o que revela o ecletismo do cenógrafo para quem “o teatro é sempre visto como um trabalho de equipa que não se compagina com tabus de género ou estéticos”.

Como faz questão de salientar, “aquilo que invariavelmente procuro é que o meu trabalho se integre e ajude o melhor possível o espetáculo”. Por isso, assume não ter definida “uma linha” e um método de produção rígido, embora tenha “o gosto de estar presente e de pôr as mãos no trabalho, pintando e montando”. Essa presença, que considera indissociável da atividade de cenógrafo, leva-o a eleger a colaboração com Tiago Rodrigues em O Cerejal, peça concebida para o Cour d’Honneur du Palais des Papes em Avignon, como “uma experiência inesquecível. Foi um mês a viver ali, a trabalhar ali, na sala maior do Festival, ao ar livre, com atores franceses, entre eles, uma figura como a Isabelle Huppert. E, com isto, não quero dizer que tenha sido o meu melhor projeto, com mais qualidade. Não meço as coisas assim. Sei que foi, seguramente, tal como o meu primeiro trabalho ou como o primeiro que cenografei no estrangeiro, um daqueles que jamais esquecerei.”

Marta Carreiras

“O meu ateliê é a sala de ensaios”

Chegou à cenografia quando percebeu ser a arte que junta “desenho, construção, matérias e maquetas”, tudo coisas que adora. Contudo, mantém a convicção de que “a cenografia tem muito mais a ver com artes plásticas e visuais do que com design, mesmo design de cena e criação de espaços”.

1997 foi um ano determinante para si: certo dia, a jovem aluna do segundo ano de Conservatório, fez um gesto que lhe mudaria a vida para sempre. Pela sala de aula irrompe a atriz e codiretora artística do Teatro Meridional Natália Luiza que, dirigindo-se ao grupo, pergunta: “quem é que quer trabalhar?” Amedrontada, Marta levanta o braço e, 25 anos depois, passa em retrospetiva o percurso enquanto cenógrafa e figurinista daquela que foi a sua “escola plástica e relacional com o teatro”. No Teatro Meridional “aprendi a fazer”, e isso implica “relacionarmo-nos com os outros e acompanhar todo o processo de um espetáculo desde o início”. O método passa por “chegar aos ensaios com o caderno em branco” e “procurar criar um vazio e ganhar espaço para receber aquilo que vem”. Como reconhece, há quem “apanhe a ideia no texto ou numa conversa com o encenador” mas, seja no Meridional ou num projeto com outros criadores, Marta tem de “perceber como dar forma ao invisível”.

Lembra por exemplo António e Maria, espetáculo encenado por Miguel Seabra a partir de textos de António Lobo Antunes, interpretado por “uma pessoa muito especial”, a atriz Maria Rueff, e do qual guarda uma grata memória: “tínhamos chegado a uma proposta específica para o cenário mas, certo dia, tenho um sonho e decido mudar tudo. Aproveito a ideia de circularidade da proposta inicial, mas preencho aquele que virá a ser o espaço em redor da atriz com roupa cinzenta. Aquele território frágil, de peças de roupas sem corpos, parecia evocar a morte, Auschwitz talvez…” No dia seguinte, perante algum nervosismo de Marta e de Miguel Seabra, Maria Rueff entra na sala e “começa a andar à volta e à volta de toda aquela roupa. Subitamente, para e chora”. Marta pensa “já fui!”, mas Maria aproxima-se, abraça-a e diz-lhe: “percebeste; chegaste lá!” O cenário de António e Maria não era daqueles que garantem sucesso nem prémios a destacar o virtuosismo do cenógrafo, mas foi dos que deu a Marta Carreiras aquilo que sempre procura, acima de tudo, em cada projeto onde se envolve: exaltar emoções.

“Não sou uma cenógrafa do concreto, da coisa fechada e coesa, mas daquilo que mexe por dentro”, especifica. Talvez por isso, e como confessa, sempre que lhe dizem que um cenário está “brutal”, sente que qualquer coisa terá falhado.

Hugo F. Matos

“Na dança, sinto que o trabalho de cenógrafo passa por ajudar

na construção da personagem e do espaço que ela ocupa”

O teatro entrou-lhe na vida durante o secundário, em São João da Talha, nos arredores de Lisboa, onde alimentou (e concretizou) o desejo de ser ator. Quando chegou a altura de tomar decisões sobre a continuação dos estudos, decidiu enveredar pela arquitetura mas nunca abandonou o espetáculo, tendo mantido um grupo de teatro amador onde, para além de ator e encenador, foi cenógrafo e figurinista.

Dessa experiência de mais de uma década, percebeu que aquilo que verdadeiramente o interessava não era propriamente a representação, mas sim “estar do outro lado”. Antes disso, Hugo F. Matos trabalhou em ateliês de arquitetura, mas sentia crescer a insatisfação. “Percebi, a dado momento, que a forma mais coerente de conciliar o espetáculo com a arquitetura era a cenografia, porque significava imaginar e criar o espaço para a cena. Foi quando peguei nas minhas coisas e decidi ir especializar-me na Faculdade de Belas-Artes da Universidad Complutense de Madrid, e como que por acaso acabei a fazer uma especialização em cenografia para ópera, o que abriu caminho para perceber a complexidade da obra de arte total”, recorda.

Embora tenha feito incursões fora de Portugal, acabou por se fixar em Lisboa e iniciar, em 2009, uma intensa colaboração com o Quorum Ballet, estrutura sediada na Amadora, liderada pelo coreógrafo Daniel Cardoso. Ao mesmo tempo, está envolvido com o Teatro do Azeite, companhia fundada por Miguel Raposo, Carlos Malvarez e Pedro Oliveira. Da sua experiência, não vê diferenças significativas em cenografar para teatro ou para dança, até “porque cada desafio é um desafio, independentemente de a linguagem ser mais exclusivamente do corpo ou provir do texto e da palavra”. O cenógrafo exemplifica com um dos seus mais recentes trabalhos, Ilhas, uma criação do Teatro Meridional, que é “uma peça de teatro praticamente sem palavra”. Porém, nota que “na dança, o trabalho de cenógrafo passa também por ajudar na construção da personagem e do espaço que ela ocupa, acabando a coreografia por se apropriar da cenografia e a ela se adaptar”.

Em 2011, Hugo F. Matos inicia-se também na atividade docente, primeiro no ensino profissional, ministrando figurinos – “não só porque a especialização em cenografia me dava essa valência, mas também porque a minha mãe é costureira desde os 13 anos, logo tive no berço a máquina de costura muitas horas” –; depois, na António Arroio, onde é atualmente professor e coordenador da especialização em Realização Plástica do Espetáculo.

Stéphane Alberto

“Estamos sempre a reinventar os processos e as técnicas.

Nenhum trabalho se repete.”

Como é que um ex-estudante de Relações Internacionais se torna cenógrafo, aderecista e figurinista? É preciso recuar ao início dos anos 90 do século passado e à agitação em torno da PGA (Prova Geral de Acesso) que atrasou a entrada na universidade de milhares de alunos. Nesse tempo de incerteza, o estudante de Humanidades Stéphane Alberto aproveita o hiato para, no Montijo, “fazer um curso de teatro ministrado essencialmente por artistas ligados ao Teatro de Animação de Setúbal”. O módulo de cenografia era dado por Asdrúbal Teles, “ator e cenógrafo um pouco esquecido que me despertou para esta arte” e que, uns meses depois, o convida para trabalhar com a companhia. “O problema é que eles não tinham dinheiro e o que iriam pagar não chegava sequer para a camioneta”, lembra.

Já caloiro do Superior, mas desanimado com o curso, Stéphane é desafiado por um amigo a candidatar-se ao curso de Teatro, no Conservatório, onde opta pela realização plástica do espetáculo. Começou por trabalhar sobretudo para cinema e televisão, mas acaba por se fixar no teatro quando, com “o cúmplice de banda rock” Bruno Bravo, funda a companhia Primeiros Sintomas. “O trabalho com o Bruno é a minha zona de conforto e a comunicação entre nós é sempre muito fácil. São mais de 20 anos de aprendizagem mútua”, refere ao lembrar que “o trabalho do cenógrafo nunca se repete, seja pela relação que se estabelece com os outros, seja pela constante angústia, característica comum a qualquer ato criativo”.

Como artista, gosta de começar por preparar o seu trabalho lendo o texto e falando com o encenador, evitando “ir aos primeiros ensaios, porque há sempre muita gente a opinar e a dispersar informação”. Mas, esclarece, “isto não é uma fórmula, porque tudo depende com quem estamos a trabalhar”. Ultimamente, Stéphane dedicou-se a projetos com “alguma envergadura”, destacando o Fantasma da Ópera, dirigido por Bruno Bravo, que esteve em cena na Culturgest e no São João, no Porto. Nos próximos meses, subirão ao palco dois espetáculos “mais pequenos”, também dos Primeiros Sintomas: Babar, uma peça para a infância no CCB, e um novo olhar sobre Macbeth, “mais centrado na relação conjugal”, com estreia marcada para o CAL, a atual casa da companhia.

Falando em projetos de menor envergadura, o cenógrafo não esquece, ainda hoje, Pinnochio: “uma coprodução com o Maria Matos, feita em condições complicadas, porque a companhia tinha ficado sem subsídios. Mas, com pouco mais do que cascas de cebola, fizemos um espetáculo muito bonito.”

Ana Paula Rocha

“Todos se queixam, no bom sentido, que vou muito aos ensaios.

Mas temo que faltar a um que seja, signifique perder muita coisa.”

No início dos anos 90, a jovem Ana Paula Rocha sofre uma enorme deceção: “por apenas uma décima não entro em Belas-Artes”. Apesar do desapontamento, e como a moda era uma paixão, inscreve-se num curso de estilismo e acaba por ganhar um estágio em Paris. Quando regressa, abrem-se as portas do mundo do trabalho e emprega-se no gabinete de estilismo de uma fábrica. Mas, “depressa percebi que nunca iria expressar a minha criatividade na indústria, e é quando decido candidatar-me ao Conservatório”. Ali, nasce o amor pela arte e, a juntar à moda, a paixão pelo trabalho de cenografia.

Em 1997, José Peixoto chama-a para fazer cenários e figurinos em Il Campiello, na Malaposta, e pouco depois começa uma relação artística no teatro e no cinema com Solveig Nordlund que ainda hoje se mantém. Mas, “onde aprendi imenso sobre cenografia foi nos Artistas Unidos, com a Rita Lopes Alves”. Ana Paula Rocha não esquece A Queda do Egoísta Johann Fatzer, uma encenação de Jorge Silva Melo onde “fizemos um trabalho incrível com ráfia, tintas e vassouras: criámos um quadro em palco”.

Outro dos colegas de eleição é José Manuel Castanheira, com quem tem trabalhado na Companhia de Teatro de Almada: “temos métodos de trabalho muito diferentes, porque eu procuro o pormenor na dramaturgia de cada personagem, e isso passa pela paleta de cores e uma linha de mutação de guarda-roupa, enquanto o Castanheira parte de uma mancha cromática para o pormenor. Mas conseguimos casar”. Para Ana Paula Rocha o teatro é sempre um trabalho de equipa, e exemplifica com o modo como cria um figurino atendendo ao corpo do ator que o vai vestir, ou mesmo como concebe o espaço tendo em conta quem o vai habitar.

Em 25 anos de percurso profissional, a cenógrafa e figurinista tem inúmeras boas recordações de espetáculos e, talvez por estarmos no Teatro Nacional D. Maria II, nos bastidores do palco da Sala Garrett, lembra uma Menina Júlia, encenada por Rui Mendes, onde colaborou com o pintor Manuel Amado, e uma encenação de Claudio Hochman do Sonho de uma Noite de Verão, onde graças “à fabulosa equipa do D. Maria II foram erguidas três árvores de metal, feitas com tubos entrelaçados, cada uma com cerca de quatro metros de altura”.

Estas memórias levam aquela que é hoje a presidente da APCEN – Associação Portuguesa de Cenografia a lamentar que se faça tamanho investimento em cenografia e figurinos e não existam condições técnicas e logísticas para preservar esse património. “Infelizmente, grande parte é destruído porque os teatros não os podem armazenar.”

José Capela

“Evito especular sobre a cenografia através do desenho.

Não faz parte da minha natureza, embora enquanto arquiteto

tenha sido educado para o fazer.”

Com o ator Jorge Andrade fundou a Mala Voadora, uma das companhias mais internacionais do teatro português. Arquiteto e docente da Universidade do Minho, José Capela é também um cenógrafo profícuo para quem esta arte passa por criar um contexto específico para um determinado evento, não necessariamente de artes performativas.

“O trabalho de cenografia é sempre diferente porque criar para teatro não é o mesmo que o fazer para o ballet clássico e muito menos para a ópera”, aponta. “Indo um pouco mais longe, é também diferente criar cenografia para exposições”. Por norma, “no palco a cenografia visa ser vista de fora e nas exposições é para ser habitada pelo público”.

Capela recusa ter um método de trabalho, mas acredita num modo pessoal de fazer cenografia: “na Mala Voadora, com o Jorge, acompanho todo o processo desde o início, estou completamente dentro do projeto; noutros casos, depende de com quem estou a trabalhar. Mais do que um texto, até porque a cenografia pode apostar em ser contrastante, importa o plano dramatúrgico ou o conjunto de intenções de quem dirige o projeto”. E como arquiteto que continua a ser privilegia a relação com o espaço, embora “quando sei que um espetáculo vai estar em digressão, isso se torne mais difícil”.

Assume que o seu trabalho é essencialmente racional, “muito mais baseado naquilo que as coisas devem ser, do que numa exploração diretamente visual sobre as formas”. Refere o contraste deste modo de trabalhar com o da cenógrafa Cristina Reis (do extinto Teatro da Cornucópia): “Os processos de investigação da Cristina são tão, tão bonitos que já são arte em si.”

Quando o questionamos sobre se há um cenário do qual guarda um carinho especial, José Capela fala, não propriamente de um “cenário”, mas de “uma peça que integrava o espetáculo Pirandello”, por sinal, um trabalho premiado com o Prémio Autores para melhor trabalho cenográfico em 2016. “Era um telão que estampava em tamanho real uma fotografia do palco vazio, e que servia como pano de boca, subindo e descendo durante o espetáculo para as mudanças de cena. Não sei explicar o porquê, mas talvez haja um certo capricho em mostrar o palco vazio in loco numa fotografia”.

Este mês, a Mala Voadora regressa ao Teatro Nacional D. Maria II com Cornucópia, espetáculo para o qual Capela preparou “uma cenografia à século XVIII, com recortes bidimensionais, embora contemporâneos porque consistem em fotografias”. A arte de José Capela pode ainda e sempre ser apreciada na envolvente cenografia-instalação que projetou para o foyer do Teatro do Bairro Alto.

A Agenda Cultural de Lisboa agradece ao Teatro Nacional D. Maria II a cedência do espaço para a realização das sessões fotográficas desta reportagem.

Passaram muitos anos sobre Transfer e agora voltamos a ter um texto original da Carla Bolito. Porquê tanto tempo?

Acho que a escrita, tal como a encenação, tem de surgir como um apelo ou, se quisermos, uma urgência, como um desconhecido que quero conhecer. E isso é como quando nos queremos apaixonar: podemos querer muito, mas nem sempre acontece.

Mas agora, voltou a acontecer…

Embora esteja a trabalhar com um jovem dramaturgista moçambicano que está em Portugal a fazer um mestrado, o Venâncio Calisto. É verdade que comecei a trabalhar sozinha neste projeto, mas depois senti a necessidade de ter uma visão de dentro, digamos assim. Afinal esta é uma peça sobre Moçambique…

E sobre a sua própria vida também.

Digamos que este é um espetáculo sobre os despojos do passado de uma família colonialista. Por acaso, é a minha. Mas, mais concretamente, o que despoleta tudo é uma cabeça de marfim, “a minha cabeça” que não é, no sentido literal, mesmo a minha cabeça. [risos]

Então, podemos saber um pouco mais sobre a “sua” cabeça… de marfim?

A cabeça a que o título se refere existe mesmo. É uma peça de marfim que veio com a minha família de Moçambique após o 25 de Abril. Recentemente, senti a necessidade de tirar esse “esqueleto do armário”. Afinal é o dente de um animal, um elefante que foi morto por causa disso mesmo. Durante anos, tive uma enorme incapacidade de lidar com o objeto, até que me apercebi que é semelhante ao espólio escondido com que muitos filhos de retornados têm de lidar. Porque, afinal, quem é que quer exibir algo que, por muito bonito que seja, provém de um crime que é a morte de um animal e que, ao mesmo tempo, parece ter estampada a marca do colonialismo?

O que a levou, agora, a tirar esse “esqueleto do armário” e com ele inspirar uma peça de teatro?

Confesso que este espetáculo não nasceu de uma necessidade de expiação. Acho que ele parte mais daquilo que é até bastante comum a todas as famílias, ou seja, o não dito, o não contado, as omissões e, muitas vezes, as mentiras. Durante muitos anos, o meu pai anunciava à família que a cabeça era minha. Lembro mesmo, sempre que ia a casa dos meus pais, de o ouvir “leva a tua cabeça” [risos]. E eu respondia em surdina: “nem pensar!” Um dia tive mesmo que assumir que a cabeça era minha e tomar posse dela. Foi quando me apercebi da existência que quantos e quantos passados de marfim escondidos podem existir, e com eles chega o tempo de exibir diversas perspetivas possíveis de se ter perante um objeto como aquele.

Estamos, portanto, a falar de uma peça de teatro documental e biográfico?

Não. Até podemos partir de algo que é meu, mas eu tenho imensos pruridos com o teatro documental ou o autobiográfico. Não me apetecia nada começar com “eu sou a Carla Bolito, nasci em Moçambique em…” Digamos que não é de todo a minha praia, embora goste de ver e destaco o bom trabalho de muitos colegas no género. Para mim, o teatro tem de ser mágico, e precisamos sempre de erguer um universo para onde o público seja atraído por algo que é enigmático.

Mas a Carla está lá, a sua família também…

Mas eu prefiro usar o teatro para testemunhar a minha história. Ou seja, esta é a história que eu quero contar.

Estando, então no campo do teatro, que história é essa?

Os elementos biográficos estão lá, mas eu descosi-os e voltei a coser com os elementos da história de Moçambique – a história daquele país antes da chegada dos portugueses. A peça atravessa várias épocas, porém, evita fazer qualquer tipo de reconstituição histórica.

E como é que chegou a essa história tão pouco contada de Moçambique?

Aconteceu quando tirei, precisamente, o “dente do armário” e fui procurar inúmeros estudos antropológicos que são determinantes para conhecer a história dos povos moçambicanos. Um livro extremamente importante nessa pesquisa foi Kupilikula de Harry West [publicado em português pelo ICS – Instituto de Ciências Sociais] acerca da feitiçaria, no caso, aquela que era feita para desfazer feitiços. E o que me fascinou, até como matéria dramatúrgica, foi esse tema ser essencial para analisar e compreender a realidade histórica. Outra surpresa que tive ao longo desta pesquisa foi descobrir nas estantes do meu pai, atrás das estatuetas de pau-preto, tanta coisa sobre a história daquele pais onde ele chegou com 17 anos e onde, mesmo estando distante, nunca deixou de ter a cabeça. Todas estas coisas estão na peça.

Sei que tem a decorrer um processo de certificação, a que a legislação obriga para a criação do registo das peças de marfim com mais de 40 anos. O que se sabe da cabeça de marfim?

Sei que o estilo de estatuaria aparenta ser das tribos macondes do nordeste de Moçambique, mas geram-se dúvidas devido à coroa com dois andares que ostenta. Ainda não consegui descobrir se é um objeto artístico, o que pode até implicar uma amplitude histórica ainda mais relevante, ou se é uma peça de artesanato, o que a torna mais comum.

Em palco, vai ter consigo dois atores. Não lhe apetecia nada um monólogo?

Não gosto nada de monólogos. O teatro serve para estarmos com pessoas. Só estou sozinha quando não há dinheiro para mais. Aqui vou ter a Kimberley Ribeiro, perfeita para a linguagem coreográfica que também pretendia dar ao espetáculo, e o Daniel Martinho, porque queria ter um ator negro a interpretar um personagem branco para, simbolicamente, dar uma bofetada nas convenções.

Poemas Eróticos da Antiguidade Clássica

O poeta grego Hesíodo, escreve na sua teogonia, que no começo do mundo foram criados o caos, depois a terra e em seguida o amor (Eros), vendo nele uma das forças inaugurais do universo. O termo Erótico provém da palavra grega eros (desejo amoroso) designando o amor e a sexualidade. O erotismo joga com a imaginação e a criatividade e tem sido uma fonte de inspiração na arte e literatura. Nesta antologia estão presentes todos os grandes poetas da Antiguidade Clássica – Safo, Homero, Sófocles, Eurípedes, Catulo, Horácio, Virgílio ou Ouvídio – numa seleção de mais de 40 autores e 200 poemas que revelam o modo como o erotismo era vivido na Grécia e Roma antigas, as suas diferentes manifestações e a forma como era cantado enquanto tema central da poesia. Victor Correia, organizador, prefaciador e autor das notas da presente edição, conclui deste conjunto de poemas que “a sexualidade e as suas mais variadas formas, tendo como objetivo o gozo e o prazer, é algo que existe e é exaltado desde sempre”. Como cantou Sulpícia, poetisa que viveu durante o reinado de Augusto e ficou ignorada: “Conheci finalmente o amor! / Mais vergonha teria de o esconder, que de revelá-lo a toda a gente.” Guerra & Paz

Exterminem Todas as Bestas

Sven Lindqvist

“O cerne do pensamento europeu? Sim, há uma frase, uma frase curta e simples, somente algumas palavras, que resume a história do nosso continente, da nossa humanidade (…). Nada diz sobre a Europa como local de origem do humanismo, democracia e solidariedade social na Terra. Nada diz de tudo aquilo de que nos orgulhamos com razão, simplesmente conta a verdade que preferimos esquecer”. Esta obra fascinante, misto de livro de viagens, relato autobiográfico e reflexão sobre a teoria e prática da expansão imperialista, é a crónica de um homem que percorre de autocarro o deserto do Saara e, paralelamente, pesquisa no computador a história do conceito de extermínio. O viajante do deserto concentra-se numa frase de O Coração das Trevas de Joseph Conrad: “Exterminem todas as bestas”. Conrad surge-lhe como um autor profético que previu todos os horrores vindouros. Este processo fá-lo descobrir que a destruição das “raças inferiores” dos quatro continentes por parte da Europa, acompanhada por uma defesa impúdica do extermínio, criou hábitos de pensamento e precedentes políticos que abriram caminho para atos terríveis, culminando no Holocausto. Caminho

Manual de Auto Defesa

Luci Gutiérrez

Basta folhear as primeiras páginas deste livro para perceber que se trata de um objeto singular do qual emana uma estranha sedução. Luci Gutiérrez, a autora, é uma ilustradora que nasceu em Barcelona em 1977. Os seus desenhos, claros e cheios de ironia, têm sido publicados nos jornais e revistas mais importantes do mundo, tais como o New York Times, o Washington Post, o Wall Street Journal ou a revista New Yorker (a ilustradora viveu em Nova Iorque, onde regressa sempre que pode). Luci diz que a sua “verdadeira vocação é observar aquilo que a rodeia, incluindo a própria pele”. Ora, este livro revela, justamente, um olhar acutilante sobre os outros, pondo a nu o ridículo e a mesquinhez que atravessam os nossos tempos mas, em contrapartida, não hesita em revelar os medos mais íntimos da autora. Tudo num expressivo desenho a preto e branco e com um humor negro que, por vezes, se aproxima do surrealismo. Escreve Luci Gutiérrez sobre os seus desenhos: “Seja como for, esta é a minha forma de digerir a realidade, de dar um rosto ao monstro em que a fealdade humana se pode transformar, de o tornar animal de companhia. Mesmo que da digestão nasça outra monstruosidade.” Orfeu Negro

O Príncipe com Orelhas de Burro

José Régio

O escritor, poeta, dramaturgo, romancista e ensaísta, José Régio, fundador da revista literária Presença que marcou o segundo modernismo português, definiu a sua obra de ficção O Príncipe com Orelhas de Burro, publicado em 1942, como uma “história para crianças grandes”. Deslumbrante fábula moral, a narrativa do príncipe Leonel evolui através de uma extraordinária estrutura dialética, jogo de espelhos que a cada imagem (ou tema) devolve o seu reverso: à perfeição, a monstruosidade; ao sonho, a realidade; ao bem, o mal; ao mistério, a ciência; à felicidade, a dor; à normalidade, a transgressão; ao luxo, a miséria; à luz, as trevas. Obra que é uma narrativa “sem tempo” para o nosso tempo, num lugar imaginário (o reino da Traslândia) que é, afinal, também o nosso. Sátira ao poder político, crítica de costumes, mas, sobretudo, reflexão profunda sobre a condição humana, protagonizada pela nobre e comovente figura do príncipe Leonel: aquele que fugiu “à tentação das aparências” e viu o “terrível avesso da superfície bela”. Um livro magnífico e singular na literatura portuguesa que urge (re)descobrir. Agora numa belíssima edição de grande apuro gráfico. Opera Omnia

Dicionário de Artistas

Gonçalo M. Tavares

“O mundo foi riscado por uma criança e ainda não recuperou”, escreveu Gonçalo M. Tavares sobre a obra de Jean-Michel Basquiat. Desde outubro de 2020, o escritor criou pequenos textos sobre artistas contemporâneos que foram sendo publicados semanalmente nas plataformas digitais do Centro Cultural de Belém, no ciclo Dicionário de Artistas. Obras de artistas como Bill Viola, Christian Boltanski, Christo, Cindy Sherman, Damien Hirst, Joseph Beuys, Louise Bougeois, Lucien Freud, Sol LeWitt ou Nan Goldin surgem como ponto de partida destes textos, como “indício visual para a linguagem se pôr a caminho”. Escritos reunidos no presente volume, com imagens d´Os Espacialistas. Os leitores familiarizados com a prática literária do autor não esperam textos descritivos, didáticos ou explicativos. E acertam em cheio! Partindo de um pormenor, detalhe ínfimo ou centro centralíssimo da obra de um artista, estes textos vão para outro local qualquer. “Como um animal que tem fome parte do ninho para um ponto onde pressente o alimento, assim parte o texto à sua vida. Os textos deste Dicionário são seres autónomos que saem à rua livres e bem sozinhos depois da meia-noite.” Relógio D´Água

Lançado este mês de fevereiro, Cabeças de Vento junta a música à poesia para, de uma forma leve e divertida, despertar nos mais novos – e não só –a consciência ambiental e a relação com a natureza. “Muitas crianças passaram um bom pedaço das suas vidas confinadas e, para a maioria, esse confinamento não permitiu o contacto com o ar livre. Como é que podemos pedir aos mais pequenos para cuidarem do planeta se eles pouco ou nada saem de casa? Foi aí que decidimos fazer um livro que provocasse neles a vontade de sair para a rua, de descobrir as coisas lá de fora, do mundo natural. Cabeças de Vento é uma chamada ao ar puro, é um convite a sair de dentro de quatro paredes e a largar os ecrãs e a ir lá para fora brincar, conhecer e explorar”, avança Inês.

O projeto, que pretende, desta forma, “sensibilizar para a vida no planeta, que ultrapassa enormemente a dimensão humana”, consiste num livro ilustrado que permite aceder, através de um código QR, a músicas de inspiração folk rock e tradicional. “A ligação entre a ilustração, a poesia e a música é uma coisa natural em nós e que começou em 2002 com o livro Buscapólos, com poemas do José Jorge Letria. Na verdade, para nós, tem a ver com uma orgânica natural das coisas”, diz Ricardo. Já Inês, considera que, “de facto, a música ajuda a manter mais tempo o livro na vida dos miúdos; reforçando a presença da mensagem na vida deles”.

A obra física, que conta com poemas e fotografias de Inês e ilustrações de Ricardo Machado, transforma-se já no próximo fim de semana num “espetáculo espetacular”. “Este concerto é a possibilidade de transpormos as canções para palco, com banda, que é algo que caracteriza os trabalhos que fazemos. Nós gostamos sempre que a música seja mostrada em conjunto com outros músicos”, esclarece Ricardo. Em palco, para além da voz de Inês e Gonçalo, podem ouvir-se (e ver-se!) instrumentos musicais com diferentes sonoridades, como o ukelele, a guitarra, o bandolim, a bateria, o violino e o contrabaixo. “Vai haver muita interatividade com o público. Queremos pôr a plateia a cantar!”, promete o músico.

Outros projetos

Esta não é a primeira vez que a escrita de Inês se alia à música de Gonçalo. A dupla é também autora do Galo Gordo, um dos mais marcantes projetos artísticos para a infância em Portugal, que já conta mais de uma década de existência e, por isso, já tem “vida própria”.

A casa sincronizada – Uma História Musical, foi outros dos trabalhos da dupla. O livro, ilustrado por Pedro Brito e dirigido a crianças, pais, avós, professores e educadores, nasceu em 2009, em formato de programa televisivo para a infância, e venceu o Prémio SPA/RTP 2012 na categoria de Melhor Livro Infanto-juvenil.

Já durante a pandemia, Inês e Gonçalo lançaram uma coleção intitulada Embala Bebé, que conta com seis audiolivros pensados para crianças até aos 3 anos.

Até dezembro estão previstas quatro exposições, com curadoria de Patrícia Rosas e Rita Albergaria e direção de Benjamin Weil. “Estando instalados em locais totalmente distintos, pretende-se chegar a comunidades e tipos de público também distintos”, avança Weill. As primeiras, de Rui Toscano e Carlos Bunga, podem ser vistas em Benfica e no Terreiro do Paço até 30 de julho.

Rui Toscano

Music Is the Healing Force of the Universe #4, 2021-2022

Rui Toscano, um dos artistas convidados, concebeu um projeto inédito para um contentor localizado na praça do Centro Comercial Fonte Nova, em Benfica. Trata-se de uma escultura original que abre um novo contexto narrativo na sua obra. Partindo de uma imagem de uma pintura de um prato de cerâmica da Grécia antiga, na qual o deus Dionísio toca uma lira ladeado por dois sátiros que dançam agitando um par de castanholas, o artista criou uma instalação pintada diretamente em vidro acrílico, com sobreposição de duas imagens e com luz projetada por trás.

“Esta peça surge na continuação de uma série em que tenho trabalhado, para a qual tenho vindo a fazer uma pesquisa e recolha de imagens de representações de música a ser tocada em antigas civilizações. Interessa-me qualquer tipo de representação – seja pintura, escultura ou baixo-relevo – em civilizações como o Antigo Egito, Pré-colombiana ou Grécia Antiga. Nesta peça em particular, interessou-me trabalhar na distorção da imagem original: aqui, dupliquei as personagens e inverti as cores, como num negativo”, avança Toscano.

Carlos Bunga

Home

Junto à estação fluvial do Terreiro do Paço pode encontrar-se a instalação site-specific de Carlos Bunga, outro dos artistas convidados pelo CAM. Em Home, o artista português radicado em Espanha dá continuidade ao pensamento político – e poético – que tem desenvolvido em torno das ideias de nomadismo e de casa, aqui revelado e questionado.

Através do seu trabalho, onde recorre a materiais orgânicos e versáteis como cartão, fita adesiva e cola, Bunga não só encoraja os visitantes a repensarem a sua experiência do espaço e da arquitetura, como também evoca a natureza frágil e temporária das estruturas urbanas.

“Desde o primeiro momento que, tendo em conta a localização deste contentor, me interessou falar da ideia de viagem e de migração. O cenário de rio é fundamental para um projeto que é nómada e que é uma metáfora das nossas próprias casas. É também uma homenagem aos que não têm casa, aos que a perderam ou que estão em risco de perder. Esta peça tem uma grande componente de fragilidade e de efemeridade. E é feito com material simples por isso mesmo: para que possamos refletir sobre essa ideia de fragilidade”, diz Bunga.

Um projetor de acetatos, uma secretária, um teclado, um velho gravador de áudio para cassetes e um ecrã em fundo, é quando basta para Romeu Costa dar início a esta conferência-performance. Talvez seja prematuro, neste ponto, identificar o homem que nos fala pelo nome próprio e apelido quando, ele mesmo, apenas se anuncia como “Romeu”, assumindo, à boa maneira académica, a primeira pessoa do plural, o “nós”, para se dirigir à audiência.

Este investigador em Ciências Sociais dedicou-se, nos últimos tempos, a estudar a ligação entre o prazer e a culpa, usando as preferências musicais como reveladoras daquilo que somos. Mas, paulatinamente, a conferência científica, baseada em conceitos e números, vão revelando um ser humano que se martirizou durante anos por ter como “guilty pleasure” (à falta de melhor tradução, “prazer culposo”) a música pop cantada pela norte-americana Mariah Carey.

Afinal, quantos prazeres permanecem em segredo por vergonha e, no limite, nos impõem uma noção de culpa só porque podem ser censurados socialmente?

A entrada em cena da cantora de All I Want for Christmas is You (canção que, segundo um estudo científico evocado, potencia maior disponibilidade para fazer compras a quem a ouve no interior de lojas durante a quadra natalícia) vai diluindo o “nós” no “eu”. E estamos no território do “guilty pleasure” de Romeu Costa, aquele que foi, na década de 90 do século passado, um rapaz de Aveiro, homossexual, que ouvia e vibrava em segredo com os hits de Mariah Carey. “Há uns anos, eu não me atreveria a falar em público sobre a minha paixão por ela ou confessar que sei de cor a letra de Without You”, confessa o ator.

Marta Carreiras, que assina com Romeu Costa a direção artística do espetáculo, crê que, ao abordar esta temática do “gosto” como Maráia Quéri o faz, se lança para o debate “a necessária crítica ao cânone produzido pela academia bem pensante”. Afinal, “o que é isso do gosto que inclui e exclui, o que é isso da alta e da baixa cultura?”

Do mesmo modo, Romeu Costa, ao assumir como a figura da estrela pop se tornou parte da própria vida, e permitindo traçar com a vergonha do “gosto” uma analogia com a sua homossexualidade, chega mesmo a questionar “quem é que pode definir se Mariah Carey é ou não é boa música. Serão os mesmos que durante tanto tempo definiam que ser heterossexual é que é bom?”

Com a densidade dramática de uma confissão, o espetáculo acaba a gizar um retrato do próprio país, da última década do século passado até aos dias de hoje, e consequentemente do lugar desse mesmo país no mundo. Talvez por isso, e até no título “aportuguesado”, Maráia Quéri seja, como a dupla de criadores sintetiza, “um espetáculo sobre inclusão em oposição a exclusão.”

Com estreia remarcada para 16 de fevereiro, está em cena, na Sala Estúdio do Teatro Nacional D. Maria II, até 6 de março.

paginations here