“Ganhar um Ragazzi Award de Bolonha é como ganhar a lotaria: são milhares de livros a concorrer de todo o mundo, muitos tão bons ou melhores que o teu, numa espécie dos óscares da literatura infantojuvenil”, diz António Jorge Gonçalves sobre o prémio que recebeu recentemente na categoria de Banda Desenhada Infantil, pelo seu DITA DOR, uma novela gráfica integrada na coleção Missão: Democracia, editada pela Assembleia da República.

A distinção chegou numa altura em que não faltam outras boas notícias. O ilustrador acabou de ver editado pela Caminho o seu mais recente livro, criado a quatro mãos com o escritor Ondjaki, O Tempo do Cão, título de capa vermelha e páginas azuis desenhadas a branco que conta a história de um cão que, à noite, “adormece com saudades de um guerrilheiro”.

Foi também por estes dias que António Jorge Gonçalves lançou a coleção de “narrativas autobiográficas de autoras que usam a imagem como forma primordial de escrita”. Publicada pela Noturno Azul – a sua chancela de autoedição –, estas edições têm uma tiragem limitada de 200 exemplares numerados e assinados. vai, mas volta, de Liliana Lourenço, e amanhã, de Ana Biscaia, são os primeiros títulos e já podem ser encomendados no site do ilustrador. “Existe uma escrita visível nos desenhos destas pessoas, a narrativa ali é palpável, elas escrevem através do desenho”, descreve. São dias ocupados, estes, mas muito felizes, reconhece – e, ainda assim, consegue “encaixar” outros programas culturais na agenda.

A Família Addams – o musical

Até maio

Teatro Maria Matos

Ricardo Neves-Neves faz uma encenação musical a partir da história da família mais gótica da ficção. Wednesday, a mãe Morticia, o pai Gomez e outros membros do clã reúnem-se em palco e prometem gargalhadas. “Estou com muita vontade de ver, porque tem atrizes e atores de que gosto muito. A Ana Brandão é fantástica em tudo o que faz, por exemplo”, começa por elogiar António Jorge Gonçalves, destacando também o trabalho de Neves-Neves, “contemporâneo, arejado e com muito sentido de humor”. “Diria que tem muito para poder dar certo”, continua o ilustrador, que assume ter “um coração tim burtiano” – “para mim, tudo o que é comédia negra é particularmente satisfatório… mesmo não querendo isso dizer que também não goste de uma boa comédia romântica”.

LANDA + Oko Ebombo

11 março, 20h30

B.Leza

O ciclo de música Inquietação decorre no B.Leza até final de maio, apresentando “músicos que desafiam fronteiras sonoras e culturais” e “cuja música é cheia de beleza, coragem e mensagens relevantes – permitindo um espaço de reflexão, solidariedade e expressão”. António Jorge destaca os concertos desta terça-feira: “Conheço o Oko Ebombo, de quem gosto muito, mas não conheço LANDA e estou curioso. Agrada-me a mistura do afro e da eletrónica”, diz. Além disso, sublinha, “vai ser bom de certeza, porque é no B.Leza e gosto sempre de lá ir.”

A Semente do Figo Sagrado

12 março, 16h

Cinema Nimas

Está nas prioridades de António Jorge ver este filme do iraniano Mohammad Rasoulof, que já não se encontra em muitas salas de cinema. “Gosto de ir ao Nimas, que é quase uma segunda cinemateca para cinema mais contemporâneo. O filme foi-me aconselhado por um amigo cinéfilo e toda a gente me tem dito que tenho de o ver.” Para o ilustrador, a curiosidade sobre A Semente do Figo Sagrado começa logo por este ser um filme feito à revelia do governo do Irão. “Ser artista em certas sociedades é uma profissão de alto risco”, lembra.

Francisco Vidal, Escola Utópica de Lisboa

15 março a 8 junho

Pavilhão Branco

É inaugurada esta semana a nova exposição de Francisco Vidal no Pavilhão Branco. “Sou fã incondicional do trabalho dele. O Francisco Vidal é um portento”, afirma António Jorge Gonçalves. “Em tempos, pensou ser ilustrador, mas acho que ganhámos um artista visual fantástico. As obras dele têm um poder incrível.” Sobre Francisco Vidal, diz ainda admirá-lo por ser “uma torneira que não para de jorrar trabalho” e confessa que se revê nessa forma de criar. “Há uma alegria enorme nas suas peças, acredito que o Francisco adora fazer o que faz. É mesmo muito forte.”

Tristany Mundu, Cidade à volta da cidade

Até 5 maio

CAM – Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian

Na sua primeira exposição individual, Tristany Mundu apresenta uma vídeo instalação inédita, encomendada pelo CAM. Uma tripla projeção e um conjunto de “bandeiras”, em que o artista “funde o real com o surreal”. “Desde que fiz, no LU.CA, o ciclo dedicado ao grafitti, Porque desenhamos nas paredes?, fiquei mais próximo da linguagem do hip hop e da cultura das periferias, que é muito pulsante. Parece-me muito bem que uma instituição como a Gulbenkian abra espaço e dê visibilidade a uma representatividade forte da cultura afrodescendente”, defende o ilustrador.

Baan e Lobo e Cão

em streaming na Filmin Portugal

“Vejo muito cinema em casa”, começa por dizer António Jorge Gonçalves. Do catálogo da Filmin, destaca dois filmes que pretende ver esta semana: Baan, de Leonor Teles, e Lobo e Cão, de Cláudia Varejão. Sobre o primeiro, que lhe foi recomendado, diz estar curioso, por conhecer mal a obra da realizadora e por acreditar que vale a pena descobrir o trabalho desta nova geração. “Já os filmes da Cláudia, conheço bem e, para mim, as obras dela têm sempre um pó mágico qualquer.”

Olhos d’água, de Conceição Evaristo

Edição da Orfeu Negro

É o livro que está a ler neste momento e recomenda-o sem hesitar: “Muito bom, mesmo”. Em Olhos d’água, da brasileira Conceição Evaristo, o ilustrador tem encontrado “uma escrita depurada”, que o tem encantado. “Gosto do formato de contos, que é, muitas vezes, desprezado e que cria um efeito de mosaico que me agrada muito”, nota. António Jorge, que já tinha lido outras obras da mesma autora, em edições do Brasil, considera que Evaristo “cresceu como escritora” e conseguiu criar “uma ourivesaria de escrita muito apurada”.

Como pano de fundo para Lá, a mais recente encenação de Miguel Seabra, corre a realidade histórica da década de 60 do século passado, quando, vinda da Serra de Montemuro, chegava à zona do Poço do Bispo, em Lisboa, força de trabalho para as fábricas e armazéns que pontuavam esta zona da capital, onde hoje está instalado o Teatro Meridional.

Para escrever essa peça, a ser trabalhada pela companhia lisboeta e pelo Teatro de Montemuro, o encenador decidiu desafiar um autor que tão bem testemunhou “as particularidades das migrações internas”, José Luís Peixoto. “Sendo natural do Alto Alentejo, de Galveias, o José Luís, pela sua experiência pessoal e pela sua cumplicidade connosco [este é o terceiro texto dramático que o autor vê encenado pelo Teatro Meridional, depois de À Manhã e Vida Inversa], era a pessoa perfeita para traduzir aquilo que pretendíamos e abordar as migrações do espaço rural para a cidade e as desigualdades territoriais que ainda hoje persistem.”

À proposta do Meridional e de Montemuro, o escritor respondeu com “um texto desafiante a muitos níveis, mas que nos trocou as voltas”, realça Seabra. Lá é passado em dois tempos distintos – a década de 1960 e a atualidade -, tendo como personagens duas gerações distintas, interpretadas pelos mesmos atores: Abel Duarte, Cristiana Sousa e Eduardo Correia.

Assim, na década de 60, encontramos um pai, uma filha e um tio, em Campo Benfeito, pequena aldeia do concelho de Castro Daire, na Serra de Montemuro. A degradação das condições económicas levam a família a decidir procurar a sorte na grande cidade. Enquanto o tio se mostra entusiasmado com as promessas de uma vida melhor em Lisboa, o pai sustenta alguns temores por abandonar a casa e a terra, e a filha, Ana, teme perder para sempre o rapaz por quem se apaixonou.

60 anos depois, Annie, neta de Ana, prepara-se para deixar Lisboa e, na companhia do pai e do irmão, retornar à terra de origem da família. Na bagagem, a jovem leva o sonho de abrir uma escola de dança em Montemuro e prosperar longe da cidade turistificada e gentrificada na qual parece não reconhecer o direito de existir.

Encontramos assim duas gerações de uma mesma família a fazer migrações em sentido inverso: nos anos 1960, da serra para a cidade; em 2025, da cidade para o campo. Mas, mais do que as motivações materiais das migrações, em Lá torna-se fundamental a eterna procura pelo lugar onde tudo será diferente. Como salienta o encenador, “este descontentamento, o ir atrás do sonho, de melhores condições de vida é constante ao que somos”. “Lá” é portanto o lugar que projetamos e, de algum modo, o lugar onde nos procuramos cumprir. Mas, quando o “lá” se torna “cá”, não estaremos nós de novo à procura de “lá”?

Em Lá, a jornada migratória de duas gerações de uma família torna-se, assim, numa experiência interior. E é esse lugar que, independentemente da paisagem de Montemuro ou das ruas de Lisboa, fixa as personagens desta coprodução entre o Teatro Meridional e o Teatro de Montemuro. Como, no poema de Manoel de Barros, que no final de um ensaio nos cita Miguel Seabra, “do sítio onde estou já me fui embora”.

Lá estreia a 6 de março, permanecendo em cena, em Lisboa, até dia 30. A 4 de abril, o espetáculo tem uma apresentação única em Campo Benfeito, no concelho de Castro Daire, seguindo depois em itinerância por Coimbra, Bragança. Évora, Paredes, Lamego, Cinfães e Tondela.

Foi aos 18 anos que Armando Martins (n. 1949) se começou a interessar pelas artes visuais e pelo colecionismo, quando adquiria serigrafias em parceria com um amigo. No dia em que fez 25 anos, a 22 de março de 1974, ofereceu-se a sua primeira obra de arte original: um quadro abstrato de Rogério Ribeiro.

“Foram as cores”, diz o colecionador, acrescentando que “a arte abstrata tem uma vantagem: olha-se para ela e vê-se o que se quiser. E todos os dias se podem fazer leituras diferentes. É por isso que continuo a gostar deste quadro tanto como quando o comprei, há quase 51 anos”.

Desde aí, Armando Martins tem vindo a adquirir arte moderna e contemporânea para sua coleção, em constante atualização. E se até finais dos anos 90 do século passado o fundador só comprava peças de artistas portugueses como José Malhoa, Amadeo Sousa Cardoso, Santa-Rita, Eduardo Viana, Almada Negreiros, Júlio Pomar, Noronha da Costa, Paula Rego ou Julião Sarmento, a partir de 2000 começou a adquirir também obras de arte internacional.

O desejo de fundar um museu para partilhar a sua coleção com o público começou há muito, mas foi com a aquisição a título privado do Palácio dos Condes da Ribeira Grande, na Rua da Junqueira, em 2007, que esta vontade começou a ganhar forma. “Só faz sentido ter uma coleção se for para ser exposta. Acho que este é um caminho que outros deviam seguir, até porque constitui uma riqueza para a cidade, para o país e para todos nós”, acrescenta.

Os diferentes espaços do Museu que é também um hotel

Instalado no edifício histórico do Palácio Condes da Ribeira Grande, que remonta ao início do século XVIII, o MACAM compreende um total de 13 mil metros quadrados, dois mil dos quais de espaço expositivo. A reabilitação do edifício, a cargo do estúdio de arquitetura português MetroUrbe, procurou uma relação harmoniosa entre o palácio – onde na zona térrea se encontram as galerias e na zona superior o hotel -, e a extensão contemporânea que alberga o programa de exposições temporárias do museu.

A fachada desta nova ala – premiada na edição deste ano dos Surface Design Awards, em Londres – é revestida por uma série de azulejos tridimensionais da autoria da artista e ceramista Maria Ana Vasco Costa. Já o hotel, criado como motor de financiamento e de sustentação da autonomia do projeto, dispõe de 64 quartos personalizados, cada um oferecendo uma experiência artística única, já que cada quarto conta com obras da coleção MACAM, assim como o corredor e os terraços exteriores.

Na impossibilidade de expor as mais de 600 peças que constituem a coleção, o MACAM vai mostrar, para já, cerca de 210, resultante de “uma escolha curatorial, que tem a ver com a representatividade de artistas e com os diálogos possíveis”, esclarece Adelaide Ginga, diretora do MACAM.

A historiadora de arte e curadora explica como esta coleção se organiza no espaço: “No palácio, temos duas galerias que vão mostrar em permanência uma parte da coleção. A Galeria 1 é dedicada àquele que foi o primeiro núcleo da coleção, constituído em torno da arte portuguesa, e que tem um percurso cronológico sobre peças muito representativas daquilo que é a história da arte desde o final do século XIX até ao final dos anos 80 do século XX. Na Galeria 2, que reúne arte contemporânea portuguesa e internacional, a organização já não é cronológica, faz-se por núcleos temáticos, onde as obras portuguesas dialogam com as estrangeiras.”

Sob o mote The House of Private Collections (A Casa das Coleções Privadas), o MACAM não mostrará apenas a coleção pessoal de arte do seu fundador, mas convidará também outros colecionadores privados a mostrar as suas coleções, reforçando a missão de as tornar visíveis ao público. Isto acontecerá no edifício novo, dedicado às exposições temporárias, que conta com duas salas que permitem mostrar obras de maior escala.

Confiante e feliz por aquilo que o MACAM vai trazer à zona de Belém, onde existem outros museus como o MAAT ou o MAC/CCB dedicados à arte contemporânea, Adelaide Ginga considera importante a distinção que existe entre eles, bem como a relação de complementaridade.

A diretora salienta “fazer falta em Lisboa uma exposição permanente que represente a evolução da arte portuguesa do século XX”, e acrescenta: “aqui no MACAM, tendo quatro galerias, vale a pena dedicar duas delas a uma mostra permanente que permite conhecer arte portuguesa contemporânea. É muito bom o público saber que determinada coleção tem um conjunto de obras emblemáticas e poder ter acesso a elas.”

O Live Arts Bar na antiga capela

O Live Arts Bar situa-se na capela do edifício, datada do século XVIII, dessacralizada, restaurada e transformada em local de eventos culturais. A programação destinada quer aos hóspedes do hotel, quer ao público em geral, pretende dinamizar toda a zona da Junqueira, através das artes preformativas, da música e da palavra.

Adelaide Ginga sublinha ser “muito importante que a palavra volte a ganhar dimensão de espetáculo. Queremos estimular o gosto de ouvir poemas, de declamar, de conhecer a literatura e a poesia e valorizá-lo na articulação com a música, num ambiente cuidado e intimista”.

A abertura do MACAM está agendada para dia 22, uma data que tem um significado especial: além de ser o aniversário de Armando Martins, coincide também com a aquisição da sua primeira obra original. A inauguração do museu será marcada por três dias de eventos e atividades de entrada gratuita a anunciar em breve.

“Aproveito o tempo a mais que passamos em casa para ensinar a um dos meus filhos como se faz malha.” Assim começa Saber Perder, o primeiro livro de prosa de Margarida Ferra, recentemente editado pela Companhia das Letras, mais de uma década depois da autora ter publicado Sorte de Principiante, de poesia. Ao longo das páginas, entrelaça uma narrativa de pequenos textos, num tecido feito de histórias, lugares, gestos e pensamentos, usando as suas memórias para nos falar de escrita – o prazer de escrever, a dificuldade de escrever, a tentação e a fuga à escrita. Um bom livro para ler nos intervalos das tantas atividades que aqui sugere.

Baile de Carnaval

4 março, das 14h30 às 16h30 e das 17h às 19h

Teatro LU.CA

Já é uma tradição no Teatro LU.CA, este Baile de Carnaval para famílias com crianças a partir dos três anos. Na terça-feira gorda, é Ana Markl quem está aos comandos da música e promete “pop, rock e outros géneros de alegria sonora”, entre máscaras e purpurinas. “Nunca fui, mas gostava muito de ter uma criança foliona para me acompanhar”, diz Margarida Ferra, a rir. “Apesar de já não brincar ao Carnaval há muito tempo, gosto de festas e, sobretudo, de festas à tarde, por isso, a perspetiva de passar uma tarde a dançar parece-me maravilhosa.”

Visitas com jardineiros

5 março, pela manhã

Jardim Botânico de Lisboa

Nas primeiras quartas-feiras do mês, os jardineiros e jardineiras do Jardim Botânico de Lisboa fazem visitas guiadas, bastando para isso dar essa indicação na bilheteira. “Parece-me um ótimo programa para a quarta-feira de cinzas, passar uma manhã ao ar livre, no dia seguinte à folia”, aponta Margarida. “É sempre bom ouvir quem faz e acredito que os jardineiros têm uma relação secreta com as plantas. O Jardim Botânico de Lisboa é lindíssimo e, às vezes, até nos esquecemos de que ele ali está no meio da cidade.”

Uma deriva atlântica. As artes do século XX a partir da Coleção Berardo

MAC/CCB

A nova exposição permanente do MAC/CCB reúne obras de cerca de 160 artistas, “de Pablo Picasso a Amadeo de Souza-Cardoso, de Lourdes de Castro a Marcel Duchamp, de Andy Warhol a Wifredo Lam, de Maria Helena Vieira da Silva a Joaquín Torres-García, de Jackson Pollock a Malangatana, e de Lucio Fontana a Ana Hatherly”… “Quero muito ir ver, porque me interessa tudo o que sejam propostas de leituras de coleções, combinando peças de formas diferentes e criando novos sentidos”, afirma Margarida, apontando os nomes por detrás desta mostra que tem curadoria de Nuria Enguita e Marta Mestre, e assessoria científica de Mariana Pinto dos Santos. “A Marta e a Mariana fizeram juntas uma exposição em Guimarães que era fabulosa, foi a melhor que vi no ano passado, por isso, desta dupla só espero o melhor”, elogia, sublinhando que gosta de exposições que “façam pensar e levantem questões, mesmo quando nos põem num lugar de desconforto”.

Mbye Ebrima

7 março, às 22h30

B.Leza

Margarida Ferra conheceu Mbye Ebrima, cantor, compositor e tocador de kora, natural da Gâmbia e residente em Lisboa, quando o músico atuou recentemente na Quinta Alegre, onde a escritora trabalha como responsável pela Comunicação. Agora, não hesita em sugerir este concerto no B.Leza em que Ebrima apresenta o seu novo álbum. “Ele é fantástico, muito físico e corporal, consegue transmitir pela música uma história. Tem um ritmo narrativo, de alguma forma”, descreve. “Também gosto muito do B.Leza, nunca saio de lá desiludida, mesmo quando vou às cegas. É um lugar muito confortável, com uma proximidade em relação aos músicos que me agrada.”

Mulheres na cidade

8 março, às 11h

Torreão Poente da Praça do Comércio

No Dia Internacional da Mulher, este percurso de duas horas, organizado pelo Museu de Lisboa, anuncia-se como um caminho “por histórias de vida e momentos marcantes da história da cidade e do país, em que o feminino se impôs alto e bom som”. Para Margarida Ferra, “é muito interessante este programa de museu fora de portas, como se o museu estendesse para fora do seu edifício em vez de estar fechado entre quatro paredes”. “Vejo os museus como lugares em que olhamos para o passado em relação com o nosso presente. E a perspetiva feminina desta visita, depois de tantos séculos de invisibilidade, é de celebrar”, acrescenta.

Há dias mais alegretes – contos e panelas

8 março, das 10h30 às 14h

Laboratório (In)Visível

8 março, às 15h

Quinta Alegre

Um programa duplo é o que Margarida Ferra sugere para este sábado na Quinta Alegre. De manhã, o encontro está marcado para a cozinha do palácio, onde se pode aprender a fazer (e depois comer) cachupa vegetariana, com Victoriana Neto e Eupremio Scarpa, dois chefes não profissionais mas que dominam as panelas – a iniciativa é dos Alegretes, o grupo de pessoas que frequentam a Quinta Alegre e se tem juntado para pensar e criar propostas de atividades para a programação. À tarde, Maria Remédio convida crianças a partir dos 6 anos para “uma oficina-laboratório onde se vão experimentar ideias de coisas visíveis e invisíveis” e fazer uma instalação artística em conjunto. Ambas as atividades requerem reserva. “São sugestões aqui na casa, mas acredito que vão ser bons pretextos para voltar ou para vir pela primeira vez”, garante Margarida.

No reino de O’Neill

Até 8 março

Biblioteca Nacional de Portugal

É a última semana para visitar a exposição que assinala o centenário de Alexandre O’Neill na Biblioteca Nacional de Portugal (BNP) e Margarida Ferra não quer deixar de fazer esta sugestão para quem ainda não conseguiu ir. “Recomendo o O’Neill de olhos fechados. Gosto muito de ver exposições de literatura, embora não seja fácil mostrar uma coisa que é para ser lida.” Com curadoria de Joana Meirim, a mostra sobre um dos nomes maiores do surrealismo em Portugal parte do seu espólio, doado pela família à BNP, e percorre as várias dimensões do autor. “Os livros estão aí para ser lidos e falam por si, por isso, interessam-me os bastidores da escrita, esses caminhos da arqueologia do texto são fascinantes para mim”, confessa a escritora.

O novo disco chama-se Um Gelado Antes do Fim do Mundo. Porquê este título?

É uma frase que resume o espírito do disco, que tem um lado emocional, mas que também fala sobre as grandes questões que nos atormentam, sobretudo a nossa incapacidade de imaginar um futuro, de criar alternativas, de cultivar as utopias. A ideia do fim do mundo acaba por ser uma espécie de guarda-chuva que tem muitos subtemas, desde as alterações climáticas, à escalada da extrema-direita, à questão do adormecimento e da alienação das pessoas a partir das redes sociais. Como contraponto, a ideia do gelado é uma metáfora para o que também é a proposta do disco, que é cultivar o lado poético, do encantamento com a arte, com a natureza, aquilo que nos recarrega as baterias para lidar com estas angústias que assolam a nossa civilização. É um bocadinho isso: um pé no encantamento e um pé no fim do mundo – esta espécie de apocalipse que vivemos.

Este disco sai cinco anos depois de Madrepérola (2020), que foi muito marcado pela experiência da maternidade…

O Madrepérola foi feito durante a gestação e no pós-parto. Depois, veio a pandemia e também alguns embates com o cansaço da gestão da vida de uma artista que também é mãe e que também tem de conseguir tempo para a criação num mercado tão pequeno como o nosso e com tantos desafios. Houve um período de pousio em que pensei que nunca mais ia fazer um disco. Entretanto, fiz o segundo disco Mão Verde (o meu projeto de música para crianças com o Pedro Geraldes, o António Serginho e a Francisca Cortesão), depois escrevi um disco com a Aldina Duarte e a minha vontade de escrever foi começando a surgir… Há um ano fiz, com o Luís Montenegro, uma versão da canção Que força é essa amiga?, do Sérgio Godinho, e foi daí que nasceu a centelha que me fez gravar este novo disco, que não é tão otimista e tão solar como o anterior (que, por ter sido feito durante uma gravidez, estava cheio de esperança no futuro). O novo disco já veio numa fase pós-pandemia, de reconstrução da minha vontade de criar, mas também numa altura em que o mundo está muito complexo. Se calhar foi preciso este hiato de cinco anos para eu perceber o que queria dizer e também para me redescobrir enquanto artista e ser criativo, depois dos impactos dessas experiências todas.

Quando lançaste o Madrepérola, disseste que não sabias se era o teu último disco. Manténs essa ideia?

Acho que essa ideia está sempre presente. Quando saiu o outro disco as pessoas perguntavam-me muito isso, quase como se fosse uma ameaça. Mas não é, porque acho mesmo que o formato do disco está em vias de extinção. Não sei até quando terei o romantismo de me meter nestas grandes aventuras, porque isto é uma maratona e exige muito investimento financeiro, mas também muito investimento de tempo e de trabalho, para depois as pessoas ouvirem durante uma semana e passarem à próxima novidade. É um bocadinho ingrato, porque o tempo da arte e da criação está cada vez mais distante do tempo do mercado.

Achas que é um sintoma dos tempos?

Não. Sempre foi, mas atualmente é uma distância quase irreconciliável. E depois também como nos sobram muito poucos meios para divulgar o nosso trabalho, estamos a competir nas redes sociais com um prato de sushi ou umas férias nas Maldivas e é um bocado injusto… Percebo, por isso, que as pessoas desistam do formato. Quando faço um disco faz-me sempre sentido que seja um corpo de trabalho que tenha um conceito, um espírito. As canções têm um parentesco entre elas, há ali um sentido que une aquelas canções e, portanto, para mim fez todo o sentido manter este formato para esta proposta do Um gelado antes do fim do mundo. Não sei se o vou continuar a fazer, se calhar ou lançar mais EPs, coisas mais pequenas, conjuntos de músicas mais soltos, mas não consigo prometer que continuarei com este formato.

Nestes tempos tão conturbados que estamos a viver e com a desinformação toda que há nas redes sociais, a caneta e o microfone ainda são uma boa forma de combate?

Não sei se é o meu romantismo a falar, mas acho que as canções, sobretudo nas fases mais conturbadas – historicamente isso está documentado – têm essa capacidade de criar um espírito de identificação, um sentido de pertença e alguma mobilização. Não é à toa que há hinos de gerações, de movimentos sociais, de países, de lutas, porque a música tem uma capacidade não só de conter o espírito da época, como de mobilizar as pessoas. Isso não é algo palpável, mas, sobretudo num momento em que há tanta toxicidade no debate público, tanta desidentificação com as instituições e com aquilo que são os nossos representantes, a cultura tem um papel fundamental. É o último reduto da humanização no sentido em que é a ler, a ouvir música e a ver filmes que nós imaginamos o que é estar no lugar do outro. Isso é uma coisa muito simples, mas contém tudo aquilo que nos define enquanto humanos, essa capacidade de empatizar. A música (mais concretamente a escrita) é a minha ferramenta e, portanto, o meu contributo para comunicar com as pessoas e falar sobre as causas que acho urgentes, mas também para trazer algum encantamento, algum amparo.

O primeiro single do disco, Making teenage Ana proud, tem uma mensagem muito forte e empoderada. A Ana adolescente está orgulhosa do sítio onde chegou?

Making teenage Ana proud é uma espécie de lema pessoal. Penso muitas vezes se as minhas decisões artísticas ou se as minhas escolhas profissionais orgulhariam a Ana adolescente. Quis celebrar um bocadinho o espírito aguerrido dessa Ana, que era muito contestatária, tinha convicções férreas e um espírito insubmisso. Penso que é uma boa referência para manter viva essa capacidade de me revoltar contra aquilo que acho injusto. E este disco também tem muito esse espírito insubmisso, e eu quis celebrá-lo. Penso que a adolescente que fui ia orgulhar-se e surpreender-se bastante por eu ainda estar a fazer música e por ter feito do rap profissão, que foi uma coisa muito inesperada. Acho que ela ia ficar orgulhosa de mim e dizer “superaste as minhas expectativas”.

O disco anterior tinha muitas colaborações. O novo álbum também?

Tenho três participações, mas para já só vou revelar uma delas, que é a Gisela João, que vai ser minha convidada no concerto do Tivoli. Colaborei com a Gisela muitas vezes nos discos dela, já escrevi muitas letras para ela e ela também entrou numa das minhas canções do Sereia Louca [2014]. A voz dela está sempre no meu imaginário. Quando escrevi o refrão da canção em que ela participa imaginei logo que ficaria incrivelmente bem na voz dela. Esta canção fala sobre a escalada da extrema-direita de uma forma muito poética, aludindo a uma notícia de 2023 em que as águas do Danúbio baixaram tanto com a seca que vieram à tona os navios nazis que estavam afundados desde a Segunda Guerra Mundial e que tinham sido afundados propositadamente cheios de explosivos para tornar o rio inavegável. Achei que era uma ideia muito interessante porque era quase como se a seca e a escassez trouxessem à tona os monstros do passado. A partir dessa metáfora, falo sobre a escalada da extrema-direita um pouco por todo o mundo, e a Gisela canta o refrão com a sua voz grave, numa toada de fado.

O universo do hip hop ainda é maioritariamente masculino. O que falta para haver mais mulheres nessa área?

Falta destruir o patriarcado, mas não só no rap. Também em muitas outras esferas da nossa vida: na política, no desporto de alta competição, nas grandes empresas, no rock, na música eletrónica… O hip hop é um boys club mas há muitos outros meios em que as mulheres também são minoritárias e nos quais as características essenciais para competir com os nossos pares não são muito estimuladas na socialização das mulheres, como ter espírito competitivo, ser desbocado, investir nos nossos talentos… Temos de nos focar na nossa cultura como um todo, que ainda é muito desigual, muito misógina e em que as mulheres são todos os dias condicionadas, desencorajadas e relegadas para segundo plano e não conseguem vingar em muitas esferas em que, se vivêssemos numa sociedade mais igualitária, poderiam ter tanta ou mais visibilidade que os seus pares.

O caminho que fizeste, com todo o mérito e reconhecimento que tens, ajudou a abrir portas para outras mulheres no rap?

Gostava de acreditar que sim, mas acho que isso ainda não é muito óbvio. Às vezes criam-se quase bolsas de exceção a uma regra, que não abrem espaço à mudança por si só. Tem de haver muitas outras coisas a contribuir para a mudança ser estrutural. Também não quero fazer da minha história individual de sucesso, ou de exceção, uma prova de que é possível, porque as minhas companheiras de rap podem não estar nas mesmas circunstâncias que eu ou eu estar num lugar de privilégio. Não quero que o facto de ter conseguido criar uma carreira no rap sendo mulher em Portugal seja a prova de que é possível. Penso que é um contributo para que as coisas mudem, mas era preciso muito mais e não estou a ver uma mudança assim tão profunda no rap como vejo, por exemplo, no contexto da música portuguesa como um todo onde, cada vez mais, há mulheres a gerirem as suas próprias carreiras, a escreverem as suas próprias letras, em lugares de topo nas editoras ou nas agências.

Tens uma relação muito forte com a escrita, seja nas crónicas ou nas músicas que escreves – para ti e para outros. Imaginas-te a viver só da escrita?

Poderia deixar de fazer música, mas nunca poderia deixar de escrever. Desde que aprendi a escrever que a escrita (sobretudo a poesia) se tornou uma espécie de, não só superpoder, mas também uma espécie de higiene do pensamento, um lado confessional, que me organiza e me reconecta. Nos últimos anos tive a oportunidade de desdobrar a minha escrita em muitos registos: nas crónicas, nas letras, na literatura e na música para a infância, na poesia, na formação de escrita de letras de canções. A palavra é a base de tudo o que eu faço. Acho mesmo que é esse o meu superpoder.

O que é que podemos fazer, enquanto educadoras de rapazes, para que se acabe com esse machismo tão latente na nossa sociedade?

Acho que há duas coisas importantes: uma é saber que eles estão mais atentos ao que nós fazemos do que ao que dizemos, por isso temos de ter relações saudáveis, partilhar as tarefas domésticas, projetar uma imagem de força, de orgulho em nós próprias, não sermos sempre autocríticas, não sermos submissas, não nos desvalorizarmos, não sermos críticas com o nosso corpo, celebrarmos as mulheres. Acho que isso é muito importante. Depois acho que temos de criar homens que sejam sensíveis e que não tenham medo da sua vulnerabilidade. Falar sobre emoções e deixá-los conectar com as suas vulnerabilidades, porque acho que isso é o que o patriarcado rouba dos rapazes – a oportunidade de serem seres vulneráveis. Isso traz um lado tóxico e muitas vezes autodestrutivo e violento às relações humanas, que depois inquina tudo em redor. Se criarmos rapazes que sejam capazes de dizer que estão tristes e explicar porquê, se lhes ensinarmos que eles podem ser péssimos a jogar à bola e que não é por aí que deixam de ter valor perante os seus pares, se lhes permitimos ter outros interesses que não sejam só condicionados por essa lógica muito competitiva e muito viril que a nossa cultura alimenta, acho que também temos meio caminho andado. E ensinar a importância do consentimento, pô-los a fazer tarefas domésticas desde pequeninos, tantas coisas que nós podemos fazer… Quando estava grávida, pensei que, se tivesse uma menina, seria mais fácil, porque era só dar-lhe autoestima. Os rapazes, de certa forma, já vêm para o mundo numa situação de poder. Percebi que empodero muito mais o meu filho se permitir que ele seja uma pessoa vulnerável e conectada com as suas emoções, validando-as.

Dia 8 deste mês celebra-se o Dia Internacional da Mulher. Por que é tão importante continuarmos a celebrar este dia?

Vivemos num país em que os números da violência doméstica são assustadores, é uma autêntica epidemia. O gap salarial também é pornográfico e agrava-se à medida que vamos subindo nas hierarquias. Isto é ainda mais incompreensível num país onde a maior parte das pessoas licenciadas são mulheres, portanto nem sequer é uma questão de mérito ou de falta de preparação. As mulheres portuguesas estão muito sobrecarregadas, trabalham muito mais horas por dia na chamada economia do cuidado. Se não falarmos, se não exigirmos políticas públicas, se não reivindicarmos mudanças legislativas e na própria gestão das empresas, mesmo dentro das nossas casas e nas nossas relações, vai demorar centenas ou milhares de anos, se é que vai evoluir positivamente até haver igualdade. E nada nos garante que isso venha a acontecer quando vemos que, com a escalada da extrema-direita um pouco por todo o mundo, a prioridade é fazer retroceder os direitos das mulheres e das minorias. Todos os estudos de mentalidades apontam para que os homens das próximas gerações sejam mais conservadores e mais machistas do que os homens da nossa geração. Se nós ainda não conseguimos a igualdade e não podemos dormir à sombra dos direitos adquiridos, perante estes sinais devemos estar ainda mais alerta e mais empenhadas em relembrar todos os dias do ano – não só o 8 de março – de que temos muito trabalho pela frente. Cá estaremos para resistir até ao fim por tudo o que conquistámos nestes quase 51 anos de democracia.

António Maria Lisboa

Uma Poesia Extrema

Cometa que iluminou de forma intensa, mas breve, a poesia portuguesa do século XX, António Maria Lisboa (1928-1953) morreu prematuramente aos vinte e cinco anos, vítima de tuberculose. No final dos anos 40, tornou-se num dos mais ativos protagonistas do Surrealismo Portuguesa, exercendo uma influência determinante na formação do Grupo Dissidente, ao lado de Mário Cesariny com quem partilhou uma intensa amizade. Todavia, como sublinha Joana Matos Frias na introdução da presente edição, a sua obra “evolui toda no sentido da afirmação de um percurso convictamente individual, avesso a conceções grupais ou coletivas de criação e de poesia”. O poeta escreve numa carta a Cesariny, datada de 1950: “A leitura, a escrita, a prática e realização do Amor, a conquista da Liberdade – são formas de ação individual!” Individualidade e singularidade de uma obra caracterizada por “um vocabulário próprio de atos-palavras” onde cabem “certas irreconhecíveis palavras conhecidas, várias palavras conhecidas, uma vasta zoologia fantástica de seres imaginários (…), uma mitologia de raízes nem sempre óbvias ou reconstituíveis, uma constelação surrealista divergente (…) e uma tão rica quanto distante rede de referências culturais ancestrais e não ocidentais”. Esta antologia reúne o essencial da obra do poeta que escreveu “– o peixe morreu ao sair da água / e assim já não é peixe //Assim como eu que vivo uma VIDA EXTREMA.” LAE Penguin Clássicos

Han Kang

Despedidas Impossíveis

Um rosto de mulher centrado e focado; ao fundo, fora do foco, uma montanha coberta de neve e uns ramos de arvore secos e enegrecidos. A fotografia da escritora Han Kang, Prémio Nobel de Literatura 2024, patente no verso da contracapa de Despedidas Impossíveis parece ter sido tirada propositadamente para este livro marcado pela omnipresença da neve, símbolo de morte (a neve que “congela sobre o rosto dos mortos”), e a imagem recorrente de troncos negros e retorcidos, metáfora do sofrimento humano. A melhor amiga de Kyungha sofre um grave acidente. Internada num hospital em Seul, suplica-lhe que vá a sua casa, na Ilha de Jeju, salvar o periquito que está há três dias sem água nem comida. A caminho, Kyungha é detida por uma tempestade de neve. Chegará a tempo? Esta obra não se destina aos leitores que se satisfazem com uma resposta prosaica a esta questão. Trata-se de uma narrativa complexa e profunda, de grande beleza, que dilui os contornos entre vida e morte, sonho e realidade, presença e ausência, longe e perto, passado e presente. No centro, o trauma de um assassínio em massa, ocorrido nessa ilha, no tempo da ditadura militar. Juntas, as amigas, assombradas pelo pesadelo deste massacre, irão resgatar a memória das vítimas através da escrita e do cinema. Tudo isto narrado como se a protagonista “tivesse aberto a porta para um sonho dentro de um sonho, e entrado”. LAE Dom Quixote

Xavier Durringer

A Love Supreme

Nem sempre acontece, mas é de louvar que a tradução para português (de Joana Frazão) da peça do dramaturgo francês Xavier Durringer (n. 1963) chegue às livrarias ao mesmo tempo que, na Karnart, em Belém, o espetáculo esteja em cena, numa produção dos Artistas Unidos, com encenação de Andreia Bento e Nuno Gonçalo Rodrigues. Roubando o título ao famoso álbum de John Coltrane, A Love Supreme é o intenso e emocionante monólogo de uma dançarina de strip tease num peep show de Pigalle, em Paris. Depois de 32 anos de trabalho, Bianca é surpreendida ao ser despedida pelos novos donos do estabelecimento que há décadas ostenta nome de obra-prima do jazz. Na solidão do camarim pela última vez, a dançarina revisita a sua vida no lado mais secreto da noite parisiense, onde o sexo, as drogas, o álcool e o dinheiro imperam, e reflete sobre o modo como, face ao envelhecimento do corpo, a mulher deixa de ser olhada enquanto “objeto de desejo” e se torna descartável e invisível, num meio onde a regra é ditada pelo “culto da juventude”. Escrita por Durringer em 2018, especificamente para a atriz e cantora Nadia Fabrizio, o texto combina com especial apuro o retrato de uma mulher com as transformações sociais, culturais e urbanas em Paris, de finais do século passado aos dias de hoje. FB Artistas Unidos/SNOB

Margarida Ferra

Saber Perder

Delicado é talvez um dos melhores adjetivos para descrever o novo livro de Margarida Ferra, Saber Perder, o primeiro de prosa, mais de uma década depois de ter publicado Sorte de Principiante, de poesia. A autora escreve sobre objetos, pessoas, histórias que se passaram consigo e outras que ouviu e colecionou, põe no papel episódios do seu quotidiano e das suas memórias, para nos falar sobre escrita – o prazer de escrever, a dificuldade de escrever, a tentação e a fuga à escrita. Como os fios de malha de que nos fala logo nas primeiras linhas do livro, Margarida Ferra vai entrelaçando uma narrativa composta de pequenos textos (por vezes, só parágrafos) que se sucedem numa cronologia e num sentido próprios. Ao longo das páginas, vamo-nos deparando com um tecido de memórias feito de histórias, lugares, gestos e pensamentos que reconhecemos como familiares – sendo seus, podiam ser nossos também, sobretudo aqueles a que no dia-a-dia não damos importância, mas que aqui nos devolvem uma sensação de intimidade caseira. Uma leitura de conforto, mesmo quando nem tudo é confortável. GL Companhia das Letras

Antonio Scurati

Fascismo e Populismo: Mussolini Hoje

Depois de nos presentear com a colossal biografia romanceada de Benito Mussolini, em quatro volumes e mais de 2 mil e 600 páginas, Antonio Scurati faz o exercício radicalmente inverso que é traduzir para um livrinho de assinaláveis clareza e concisão, a mesma figura enquanto portador de sinais para a política do presente: Mussolini como “criador da prática, da comunicação e da liderança política a que hoje chamamos populismo soberanista.” Fascismo e Populismo: Mussolini Hoje tem por base uma conferência apresentada por Scurati poucos dias após a vitória nas eleições gerais italianas do partido Irmãos de Itália, encabeçado por Georgia Meloni. O autor define a estratégia do populismo soberanista como a substituição da política da esperança, simbolizada pelo Sol do Futuro do socialismo, pela política do medo, que se aproveita dos períodos de crise económica e social para reduzir a vida aos humores mais negros. O evangelho populista convida a que passemos “de um sentimento passivo, introvertido, depressivo, como o medo, a um sentimento ativo, expansivo e eufórico como o ódio.” A compreensão destes mecanismos em nós é fundamental para entender e desmontar os populismos soberanistas atuais. RG ASA

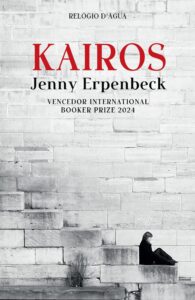

Jenny Erpenbeck

Kairos

Kairos, como a autora explica no prólogo, é o nome do “deus do instante auspicioso”, e somos levados a pensar que esses instantes são despoletados pelo encontro, por mero acaso, de Katharina e de Hans num autocarro em Berlim Leste, no ano de 1986, quando a cidade integrava a República Democrática Alemã. Ele tem mais 34 anos que a rapariga e é casado. O amor de ambos será vivido por isso na clandestinidade. É também natural que esqueçamos o prólogo ao avançarmos na leitura, uma vez que a intensidade de cada encontro e de cada separação, com a descrição minuciosa em particular dos estados de alma da mulher, levam a que vivamos o romance sempre no tempo presente; um tempo que engloba as condicionantes sociais de um país marcado pela escassez de recursos e pelo cerceamento da liberdade individual. As condições externas contribuem igualmente para a erosão da relação, bem como a diferença de rumos que tomam as vidas de cada um. Existe um efeito de suspense neste livro de Jenny Erpenbeck que passa dos amantes para o leitor, que também vê nos pequenos indícios o anunciar de algo que ameaça em definitivo a estabilidade do relato amoroso. RG Relógio D’Água

José Silva Carvalho

Escola Nocturna – A Escola Republicana de Carnide

Editora independente, desde 2002, a Caleidoscópio tem-se especializado na publicação de livros e revistas, sobretudo nas áreas da Arquitetura, do Património, do Urbanismo, do Design, das Artes, da História. Escola Nocturna – A Escola Republicana de Carnide, de autoria do arquiteto José Silva Carvalho, é um dos seus mais recentes títulos. O enfoque principal deste livro é a história do singular imóvel onde no início do século XX se instalou a Escola Nocturna de Carnide. Contudo, o autor considerou que era natural e necessária a inclusão de referências várias a outros edifícios do sítio, de alguma forma correlacionados com aquele estabelecimento de ensino, alargando e enriquecendo também, deste modo, o livro. A Escola Nocturna teve uma intensa utilização, abarcando atividades complementares às da instrução, quer no plano cívico, quer no político, conferindo-lhe uma relevância particular no chamado núcleo histórico desde os primeiros anos de novecentos. Essa polivalência, embora de forma menos acentuada, continuou durante o Estado Novo. O amplo espaço da sala de aulas da Escola Nocturna, localizado no piso superior do edifício, teve, pois, um papel primordial ligado a uma longa e continuada vertente letiva, assim como à difusão do ideário republicano. LAE Caleidoscópio

Vanessa Barbara

Três Camadas de Noite

“Mas a realidade era uma torrente de lama que veio carregando o bolo de ameixa, o canguru, as tardes de sol e foi me soterrando, me cobrindo, até que me vi em uma caverna sem abertura, de onde eu não sairia pelos próximos anos e de onde provavelmente ainda não saí.” Três camadas de noite conta-nos a história duma recente mãe e dos desafios da maternidade. Com três livros premiados, esta escritora e tradutora de grego, que já antes do nascimento do filho tinha dificuldades em dormir e cumprir os supostos horários de trabalho normais, vê a sua saúde mental ser cada vez mais afetada, sobretudo pela privação do sono e pela necessidade de alimentar o bebé durante a noite. Num misto de ficção e autobiografia, este é o primeiro romance de Vanessa Barbara a ser publicado em Portugal. Mas esta é também a história de Sylvia Plath, Clarice Lispector, Henry James e Franz Kafka, escritores com um temperamento melancólico que em várias fases das suas vidas tiveram de lidar com a depressão. Apesar de ser um tema sensível, ao longo de cerca de 200 páginas, a autora aborda-o com humor, mantendo sempre a esperança de melhores dias. “… durante um só dia tudo fica claro e tudo fica escuro e de novo tudo claro. O que é preciso é não ir demais contra a onda. A gente faz como quando toma banho de mar: procura subir e descer com a onda.” SS Suma de Letras

Jacques Ranciére

As Viagens da Arte

Jacques Ranciére é filósofo e professor emérito da Universidade de Paris VIII. O autor que, há décadas, investiga as relações entre a estética e a política, é considerado um dos maiores pensadores da atualidade. Rancière tem contribuído em larga medida para o debate de ideias nas áreas da história, da política, da filosofia e da estética. As Viagens da Arte, obra publicada em 2023, reúne seis textos “escritos para responder a ocasiões diversas”. Contudo, a problemática comum e as linhas de força que circulam entre eles são facilmente percetíveis ao leitor. O próprio autor contribui para clarificar essas conexões: “Estes escritos exploram as premissas, os desenvolvimentos e alguns resultados deste movimento que leva a arte para fora e além de si mesma”. Isto é: quando a arte é levada “pela sua lógica interna, a sair de si mesma, não só a deixar os seus lugares próprios para explorar o mundo que a rodeia, mas também a pôr em questão a sua identidade e a sua perfeição própria para se tornar qualquer coisa diferente de si mesma”. Movimento impulsionado por aventuras, como a dos “artistas soviéticos numa revolução que veem não como causa a servir, mas como a própria realização do destino da arte, que é produzir não apenas obras para contemplar, mas formas concretas da vida comum”. LAE Orfeu Negro

Confirma-se: o teatro musical parece mesmo estar na moda! Depois de tempos em que assistir a um musical em Lisboa se circunscrevia a uma ida ao Teatro Politeama, hoje, este género teatral que combina o registo dramático com a música e a dança encontra cada vez mais espaço no cartaz dos teatros da cidade. Lisboa parece estar a tornar-se mais musical e, para além de receber com regularidade grandes produções internacionais, algumas provenientes da Broadway e do West End, são cada vez mais os artistas portugueses a apostar na recriação dos grandes sucessos ou a criar propostas artísticas inéditas.

Preparados para abrilhantar os palcos de Lisboa, fomos de Alvalade ao Parque Mayer, passando pelas avenidas novas e Chiado, visitar os bastidores de cinco espetáculos: três são musicais de sucesso internacional; os outros usam o cancioneiro português, colocando-o ao serviço de uma boa história.

“Foi muito fácil para mim construir

o imaginário deste espetáculo

através das canções do Sérgio Godinho.”

Rita Lage

Rita, põe-te em guarda

Antes de colocar no papel a história cruzada de quatro mulheres nos tempos que antecederam a queda da ditadura, Rita Lage começou por se inspirar na história de amor dos seus avós. Para além de se definir como “uma pessoa muito politizada e interventiva”, a autora e encenadora é formada em teatro pela Evoé e pela EDSAE (Escola de Dança e Teatro Musical), e à história de amor que tinha como ponto de partida, não resistiu a “introduzir todo um conjunto de temáticas sociais e políticas”, que iriam ao encontro de canções de artistas que “ousaram enfrentar a censura”. Foi então que percebeu: “a larga maioria dos temas que pretendia usar continham um misto de intervenção, de luta e força, mas também de romantismo”.

Assim, foi na extensa discografia de Sérgio Godinho que descobriu que, “a um espetáculo que já estava montado na cabeça, só faltavam mesmo canções onde há imagens, há histórias, há pessoas reais, há uma teatralidade gigante…”

Na verdade, a relação de Sérgio Godinho com o teatro é longa e profícua, tendo começado na juventude onde, exilado em Paris, integrou o elenco do musical Hair. Se, como ator, trabalhou com encenadores como Ricardo Pais ou Jorge Silva Melo, como músico e letrista, a lista é extensa, destacando-se, já neste século, Portugal, uma comédia musical, encenado por António Feio, e Tropa-Fandanga, a revista à portuguesa do Teatro Praga.

Ao saber das intenções de Rita em usar canções suas nesta produção da companhia Ação Reação, o cantautor recebeu a encenadora – “A princípio ficou naturalmente confuso. Afinal, íamos fazer com as canções algo completamente diferente do seu propósito original, isto é, colocá-las num musical; depois, afirmou: afinal, as canções já não são só minhas, e desde aí tem sido um apoio extraordinário para nós.”

NO AUDITÓRIO CAMÕES A 1 E 2 DE MARÇO.

“É um espetáculo que fala da revolta dos artistas

e dos sonhos que procuram alcançar,

mas com muito pouco tempo para o fazer.”

Bernardo Raposo

Tick, Tick… Boom!

Nem todos os musicais de sucesso planetário se estreiam na grande meca do género, a Broadway. Peças como Hamilton, Avenida Q ou Rent começaram por ver o brilho das luzes off-Broadway, um circuito alternativo de teatros de Nova Iorque com lotações inferiores às das grandes salas, viveiro efervescente de novos talentos teatrais.

Entre autores que deram que falar está o nome de Jonathan Larson que, em 1990, estreava o solo que esteve na origem de Tick, Tick… Boom!, e que em 2001 seria adaptado a uma versão para três atores assinada pelo multipremiado David Auburn. Hoje, a peça do prematuramente falecido Larson é uma das referências do musical off-Broadway, estando na origem de um filme protagonizado por Andrew Garfield.

Pela mão do jovem encenador Bernardo Raposo e da sua Ultra Produções, Tick, Tick… Boom! vai ter agora uma versão em português da história de Jon, um compositor que lida com a ansiedade de fazer 30 anos e ainda não ter alcançado o sucesso profissional que almeja.

Depois de ter estudado teatro em Londres e Nova Iorque, onde participou em produções off-Broadway, Bernardo decidiu, como assume, aventurar-se “num musical que alinhasse os objetivos pessoais com os da [sua] produtora”. Deste modo, estrear esta peça em Portugal é como um statment: “Quando voltei, deparei-me com episódios onde os atores parecem estar a fazer um favor aos produtores para pertencer a um projeto. Isso é contrário à realidade que vivi lá fora, onde as coisas são milimetricamente desenhadas e pensadas e os atores são vistos como o auge do espetáculo”.

Por isso, fazer Tick, Tick… Boom! é a melhor maneira de pôr a soar a “revolta de uma geração de artistas”, sob a égide de “um compositor que adoro e traduz como ninguém a paixão de seguir os nossos sonhos.”

ESTREIA NO AUDITÓRIO SANTA JOANA PRINCESA A 7 DE MARÇO.

“A opção insólita e fora da caixa de tornar

um texto tão conhecido e icónico num musical

revelou-se desafiante e atrativa.”

Diogo Infante

Sonho de uma Noite de Verão

Quantas vezes uma história já contada terá inspirado um musical? São incontáveis os casos, mas, a propósito de Shakespeare, entre comédias e tragédias, foram várias as peças que deram origem a musicais, contando-se entre os mais célebres The Boys of Syracuse, de Rodgers e Hart inspirados pel’A Comédia de Enganos, ou o inigualável West Side Story, composto por Bernstein a partir de Romeu e Julieta.

Curiosamente, neste Sonho de uma Noite de Verão, que volta ao Teatro da Trindade depois de uma temporada de sucesso, não foi Shakespeare, mas um popular jukebox musical que esteve na origem do espetáculo. Conta Diogo Infante que, numa ida a Londres para ver Moulin Rouge, se pôs a pensar “como seria fazer aquele espetáculo em Portugal e se a adaptação musical de temas pop muito conhecidos iria funcionar em português”.

O encenador, que já levou a cena musicais tão famosos como Cabaret e Chicago, reconhece que, “a partir daí, a mente viajou” até ao Sonho de uma Noite de Verão, peça que interpretou como ator há mais de 30 anos, no Teatro da Malaposta, dirigido por Rui Mendes. Sendo um texto que tão bem conhecia, e atendendo à vontade de “mergulhar naquele universo de fantasia e magia” que o marcara, Infante fez do cancioneiro pop/rock a base para criar “uma versão única e muito portuguesa” do clássico, onde Hérmia, Lisandro, Teseu, Helena ou o irresistível Puck entrelaçam as palavras de Shakespeare com canções de Amália, Paulo de Carvalho, Simone de Oliveira, Ornatos Violeta, Heróis do Mar, Catarina Deslandes, HMB, entre outros.

Tudo isto, combinado com uma talentosa equipa artística num dos palcos históricos da cidade, proporciona “uma viagem sensorial de prazer e bem-estar” que já encantou mais de 40 mil espectadores.

A PARTIR DE 5 DE MARÇO NO TEATRO DA TRINDADE.

“Embora todos conheçam

estas personagens da televisão ou do cinema,

aqui, estamos a fazer algo que também é nosso.”

Ricardo Neves-Neves

A Família Addams

Macabros, excêntricos e com uma pitada de bom gosto aristocrático, os Addams habitam a cultura popular desde o final dos anos 30 do século XX, quando o cartoonista Charles Addams os apresentou através das páginas da revista The New Yorker. A partir dos anos 60, Gomez, Morticia, Wednesday, Pugsley e companhia chegaram à televisão, mas foi no início de 90, através do cinema, que esta versão irónica e negra, mas bem-humorada, da família americana chegou com estrondo ao imaginário de espectadores de todo o mundo.

Os Addams são recebidos na Broadway em 2010, através da peça premiada de Andrew Lippa – com Nathan Lane, no papel de Gomez, e Bebe Neuwirth no de Morticia -, mantendo-se em cena nos Estados Unidos desde então. Surpreendentemente, Ricardo Neves-Neves desconhecia este musical até a Força de Produção o desafiar a encená-lo. Levando em conta o gosto pela música, pelo absurdo e pelo non sense, “pareceu-me um projeto até bastante óbvio que só me parece estranho nunca me ter passado pela cabeça”, confessa com humor o encenador.

Nesta comédia, o casal Addams fica desconcertado quando a filha, Wednesday, anuncia ter-se apaixonado por um jovem, digamos, convencional. Após uma série de peripécias, Gomez e Morticia decidem demonstrar boa vontade e convidam o noivo da filha e os pais deste para um jantar na mansão da família. Sem desvendar muito, “a dada altura, parece que a família Addams é mais ‘normal’ do que os convidados”, afiança Neves-Neves.

Neste regresso aos musicais de outras autorias, depois do grande sucesso de Mães, o encenador assume o quão estimulante do ponto de vista criativo pode ser dirigir “um musical que, embora tendo personagens tão reconhecidas pelo público, tem certamente a identidade dos artistas que o fazem.”

ESTREIA NO TEATRO MARIA MATOS A 6 DE MARÇO.

“Este foi, talvez, o primeiro grande musical

a pôr em palco temáticas que habitualmente

não eram tratadas neste género de teatro.”

Martim Galamba

Rent

“Muita paixão e uma grande dose de loucura”. É deste modo que Martim Galamba, cofundador (com Sissi Martins e Ruben Madureira) da MTL – Musical Theater Lisbon começa por explicar a grande aventura de produzir em Portugal “a obra que revolucionou o teatro musical e se tornou um dos espetáculos mais conhecidos de sempre”: Rent, da autoria do malogrado Jonathan Larson.

“Quando a Câmara [Municipal] de Lisboa nos convidou para integrar a programação do primeiro ano do [renovado] Teatro Variedades, quisemos trazer algo marcante e que fosse importante para o teatro musical em Lisboa”, conta o produtor. Rent estreou off-Broadway em janeiro de 1996, na noite seguinte à morte súbita de Larson, mas depressa saltou para uma sala com mais de 1200 lugares na Broadway, onde permaneceu em cena durante 12 anos e fez mais de um milhar de apresentações.

Para além de um conjunto de grandes personagens e do retrato da vida boémia nova-iorquina dos anos 90, o segredo do sucesso de Rent, acredita Martim, foi “o modo como Larson tocou temas tão atuais como a homossexualidade, a epidemia do HIV, a igualdade de género, as drogas e até o problema da habitação nas grandes cidades”.

A versão portuguesa deste blockbuster dos musicais tem encenação de Sissi Martins, que também integra o elenco, e consultadoria artística do encenador original Michael Greif, o que leva Martim a afirmar que “isto é ter, literalmente, a Broadway em Portugal”. Segundo o produtor, a presença nos ensaios do encenador “que trabalhou diretamente com Jonathan Larson garante-nos um padrão de qualidade que nos permite ser o mais fiel e autêntico ao processo original de criação de Rent.”

ESTREIA NO TEATRO VARIEDADES A 26 DE MARÇO

No teu percurso tens cantado sempre em inglês. Como é que surgiu a vontade de mudar o registo para português?

Surgiu há muito tempo. Na verdade, desde que comecei a escrever em inglês, também sempre quis escrever em português. Tinha intenção e vontade de o fazer, mas as tentativas feitas também eram muito superficiais e pouco dedicadas. E, como as coisas não começavam imediatamente a sair de forma fluida, como já acontecia com o inglês, voltava a pôr a ideia na gaveta e não pensava muito nisso. E ia fazendo aquilo que ia surgindo: mais um disco de Sean Riley & The Slow Riders, ou ia começando a escrever para os Keep Razors Sharp… No final de 2019, estava de volta da guitarra e tive uma ideia para uma canção em português. Escrevi essa canção e, pela primeira vez, fiquei satisfeito com uma coisa que tinha escrito em português. Pensei: “se consegui fazer isto, espero que não seja uma tentativa que dê apenas uma canção. Se consegui fazer uma, se eu continuar a trabalhar nisto, provavelmente vai acontecer alguma coisa”. De repente entramos em 2020 e vem a pandemia… Os fins de semana eram passados em casa, as noites eram passadas em casa, não havia saídas, nem distrações, nem concertos, e então passei a ter mais tempo disponível e também passei por um período de uma certa reflexão que acho que a maioria de nós fez durante a pandemia: o que valorizávamos ou não na vida, qual o percurso que estávamos a tomar até então, se era esse que queríamos, se não era, e acho que essas duas coisas juntas fizeram com que realmente conseguisse começar a escrever de forma mais fluida em português.

Por que motivo é tão difícil compor em português? O que é que tem a língua que torna esse processo mais difícil?

Se sempre escreveste em português, se calhar não vais encontrar dificuldade, mas para quem vem do inglês, acho que talvez seja mais difícil porque tudo muda, mas também porque está habituado a escrever numa língua onde tudo soa bem: a métrica é fácil, a melodia é fácil, a exposição das ideias também é fácil, é tudo mais fácil. Há dias falava com um radialista numa entrevista, e ele dizia “I love you” não é o mesmo que “eu gosto de ti”. Para escreveres “eu amo-te” numa canção é preciso enquadrar muito bem… a língua portuguesa leva-me a uma ponderação muito maior, a uma escolha mais detalhada das palavras, das sílabas, etc. É preciso ter algum cuidado com aquilo que se diz para não cair num certo ridículo, para não ser um bocadinho plástico. Até porque, em português, a mensagem passa logo, enquanto que em inglês, se calhar, muitas pessoas nem prestam atenção à letra. Há uma transparência muito maior. Tenho a certeza de que há coisas que eu disse em canções em inglês que nunca ninguém percebeu a sério ou ninguém prestou sequer atenção.

Achas que esta maior facilidade de compor em português é uma evolução natural do processo de escrita ou surge de alguma maturidade?

Certamente que surge de alguma maturidade, mas também acho que a principal razão pela qual isso acontece é haver vontade e dedicação. Normalmente o trabalho é a única coisa que dá frutos, porque ninguém nasce extremamente talentoso e cada vez que agarra numa caneta ou num telemóvel escreve uma letra inacreditável. Há uns quantos predestinados a quem isso aconteceu [risos], mas a grande maioria das pessoas tem de trabalhar e acho que, na verdade, se eu for honesto comigo, só quando quis mesmo e quando comecei a fazê-lo é que as coisas saíram. Até aí era uma coisa em que pensava, mas depois não acontecia nada. Adorava escrever em português, mas na verdade não fazia nada para isso. Tinha uma frase linda que escrevia no telemóvel, mas depois não fazia nada com ela. É preciso trabalhar…

E agora que já experimentaste esse processo onde é que te sentes mais confortável?

Depois de fazer praticamente todas as canções do disco, fiz uma canção em inglês, para um projeto de um amigo, e o esqueleto da canção (melodia e letra principal) demorou uns 20 minutos a fazer enquanto ia de mota de uma ponta à outra da cidade. Parei a mota, gravei a ideia com o dictafone, e tinha a canção mais ou menos estruturada. Portanto, em termos de conforto, eu diria que seria mais fácil para mim escrever em inglês. Mas há uma questão engraçada que baralha tudo isto: por o português ser um desafio muito maior nesta altura, também é muito mais interessante e também me tem motivado mais. Dá mais luta, dá mais gosto.

Já nem sei é o cartão de visita deste disco. Por que é que escolheste esta canção para primeiro single?

Foi a última canção que escrevi para o disco e curiosamente foi a primeira a sair. A escolha de singles é sempre uma coisa um bocadinho difícil e eu gosto sempre de o fazer em equipa com o Filipe Costa (que fez o disco comigo), com toda a equipa da agência, do management, etc. Gosto sempre de ouvir a opinião de todos. Apesar de já ter feito discos, isto é como começar do zero, porque a outra história conta pouco para a música que estás a lançar neste momento. Acho que queríamos uma canção que fosse um bocadinho a montra daquilo que é o álbum, que conseguisse espelhar a sonoridade do disco e ao mesmo tempo uma canção que não fosse muito complexa do ponto de vista da letra e da melodia, para também, de alguma forma, ser fácil para as pessoas numa fase imediata. Era um bocadinho a conjugação disto: encontrar uma canção que realmente pudesse ter alguma amplitude e ao mesmo tempo que também conseguisse dar uma ideia bastante correta daquilo que é o álbum.

Por que motivo chamaste Areia Branca ao disco?

Toda a pré-produção e gravação do disco foi feita com o Filipe, que fez os arranjos e os instrumentais quase todos. O Filipe é um dos meus melhores amigos, acompanha-me nos Sean Riley & the Slowriders desde o início. Quando começámos a trabalhar nestas canções, fazíamos alguns retiros para uma casa que ele tinha na praia da Areia Branca. Desde aí que o nome de código do projeto era Areia Branca, porque ser o sítio para onde íamos trabalhar. Depois a ideia foi crescendo em mim e acabámos por deixar de trabalhar nessa casa para ir para uma casa no Pedrogão, mais uma vez em frente ao mar e à areia. Depois havia também esta ideia de a areia branca ser uma imagem que me traz alguma tranquilidade, paz e serenidade. Adoro o mar e adoro, quando estou a trabalhar em música, poder estar isolado do mundo para me concentrar naquilo que estou a fazer. E tem acontecido ir para sítios assim, casas que são perto do mar, normalmente nunca em alturas de verão, mas quando as praias estão desertas.

É estranho para ti ouvires a tua voz a cantar em português?

Agora já não sinto isso, mas também já estou neste processo há algum tempo. Estive em sessões de estúdio durante todo o ano de 2024 a gravar o álbum, tive sessões de pré-produção, houve esses retiros durante quase todo o ano de 2023 e eu comecei, como dizia, de uma forma mais séria a escrever canções em português em 2020. Ou seja, já tive tempo para me adaptar. Neste momento, já não penso sobre isso, mas lembro-me, no início, de sentir alguma estranheza e inclusive, como me causava estranheza a mim, de pensar que, quando pusesse as canções cá fora, também seria estranho para as pessoas que conheciam a minha música em inglês.

E que feedback é que tens tido?

Muito bom, na verdade. Se calhar as pessoas têm coisas más a dizer e não me dizem [risos]. Das pessoas com quem tenho falado, toda a gente tem dado um ótimo feedback. E mesmo aqueles que estavam um bocadinho mais resistentes acabam por dizer que, apesar da mudança de língua, sentem que a essência está lá. Sentem que há qualquer coisa autoral ali e que permanece independentemente da língua.

Pretendes continuar a gravar em português ou foi um projeto único?

Não tenho nenhum plano, não acabei nenhuma das outras bandas que tinha, não tenho nenhuma ideia de ir com nenhuma das outras bandas para o estúdio, portanto neste momento não tenho nenhum projeto. Era um objetivo pessoal fazer este disco em português, era uma coisa que ambicionava muito, uma prova de fogo que eu queria ver se era ou não era capaz de concretizar. Portanto, tê-lo feito foi uma grande vitória. E se eu nunca mais voltar a fazer nenhum, este está feito. É um bocado como aquela frase que fala em plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro… Mas, ainda há coisas que gostava de experimentar, com outro tipo de arranjos e ter eventualmente participações de outros artistas.

Como é que consegues gerir a tua carreira a solo ao mesmo tempo que tens as tuas duas bandas – Sean Riley & the Slowriders e Keep Razors Sharp?

Parando [risos]. Houve uma altura em que quase cheguei a lançar discos em espaços curtos de tempo – menos de um ano – com projetos diferentes e depois andar na estrada. Cheguei a ter concertos com Sean Riley a solo, Sean Riley & The Slowriders e Keep Razors Sharp e tudo obrigava a ensaios e a idas a estúdio e a gravações… Este ano quero só estar focado neste disco e nos concertos deste disco, e eventualmente ter tempo para coisas extra que ainda vou fazer com algumas canções que ficaram de fora, etc. Para já, não quero voltar à correria de sobreposição de projetos. Não digo que não possa, se calhar para o ano, começar a trabalhar num disco de Slow Riders, mas este ano estou focado neste projeto.

A 7 e 8 de março apresentas o disco ao vivo no Teatro Taborda. Estás muito ansioso?

Um bocadinho. Não tanto por mostrá-lo ao vivo, mas por ser capaz de o mostrar bem. Acho que é isso que dá ansiedade, é querer fazer as coisas bem. Na semana passada estive num showcase no B.Leza, no aniversário dos 18 anos da minha agência [Produtores Associados], e tive a oportunidade de tocar cinco músicas. Foi muito bom, porque foi uma espécie de ensaio geral e de aquecimento para os concertos e deu-me bons indicadores. Correu bem, portanto estou um bocadinho menos nervoso do que se não tivesse tido esta sessão de treino. Mas há sempre nervos e há sempre ansiedade e em Lisboa também vou baralhar um bocado as coisas, porque o objetivo é apresentar sempre os concertos em trio: eu, o Filipe Costa e o Zé Cruz, que é o outro multi-instrumentista que toca trompete, piano e guitarra neste projeto. No entanto, nos dois concertos de Lisboa, o Zé Cruz não entra, mas vamos ter alguns convidados. Na primeira noite temos o Ray na guitarra, o Cláudio no trompete e o André Tavares [co-produtor do disco e engenheiro de som] no violoncelo. Na segunda noite vamos ter também o André no violoncelo e o Cláudio no trompete, e na guitarra, o Tó Trips. Portanto, vamos ter dois grandes amigos, pessoas que estão na minha vida há imenso tempo a tocar nos concertos. Então estes dois concertos no Taborda vão ser diferentes porque já não vão ser com a estrutura que estamos habituados. Vai haver vários convidados, entradas e saídas do palco… Mas acho que é bom isto de termos de nos pôr em bicos de pés à procura de alguma coisa que seja excitante e novo para nos mantermos motivados. Se é sempre a mesma coisa torna-se aborrecido.

A ideia de um jantar de família que descamba esteve subjacente à escolha de Hugo Franco para levar a cena Dîner de famille, comédia de grande sucesso em França, escrita por Pascal Rocher e Joseph Gallet. “Afinal, todos nós temos ‘aquele’ momento anual em que a família se reúne, seja no Natal ou no aniversário do mais novo, que não raras vezes proporciona inconfidências ou revelações surpreendentes”, nota o encenador, lembrando que isso dá à peça uma universalidade que nos permite “reconhecer, de algum modo, certas situações das nossas vidas”.

Em Um Jantar de Família, Hugo Franco encontrou uma peça que “não só é muito divertida, como consegue pôr-nos a rir de nós próprios”, mesmo perante personagens com perfis que se aproximam do absurdo, e à qual a interpretação dos atores empresta, segundo o encenador, um traço de “grotesco”.

A ação desenrola-se no dia do 25.º aniversário de Alexandre (Rogério Vale) que, em sua casa, prepara secretamente um jantar com os pais, separados desde o seu nascimento. Sabendo que o pai jamais acorreria ao convite do filho que não vê há mais de uma década, Alexandre informa-o de que padece de uma doença letal. Para garantir a presença da mãe, permanentemente ocupada e centrada na sua nova família, o filho inventa uma lesão grave que exige cuidados de terceiros.

Desconhecendo a presença um do outro, Frank (Miguel Damião), o pai, apresentador de televisão e gay, e Beatriz (Maria Ana Filipe), a mãe, dona-de-casa provinciana e em segundas núpcias com um homem que a trai, acorrem à chamada e, quando se reencontram, sobrepõem-se “múltiplas revelações sobre o passado e episódios hilariantes”. Para tornar o jantar ainda mais desconcertante, Alexandre começa por desvendar que engendrou este encontro para poder seguir com a sua vida, resolvendo os traumas de ter sido sempre o filho renegado. Ao mesmo tempo, o jovem aproveita ainda para comunicar aos progenitores que vai casar brevemente. Contudo, a pessoa com quem pretende fazê-lo está longe de obedecer aos requisitos dos pais.

Um Jantar de Família estreia-se a 27 de fevereiro, ficando em cena, na Sala de Novas Tendências da Comuna, até ao início de abril.

Por estes dias, as bonitas pinturas murais das paredes e tetos da Quinta Alegre – Palácio do Marquês do Alegrete, em Santa Clara, convivem com desenhos bem diferentes. Até 28 de março, Joana Estrela mostra ilustrações do seu novo livro Ão ão! e também daquele que lhe antecedeu, Miau!. Bandas desenhadas silenciosas, em que as únicas palavras dão conta de sons do enredo, os títulos da coleção mini micro da Planeta Tangerina nasceram de um desafio feito à ilustradora para que criasse histórias sobre a relação entre as crianças e os seus animais de estimação.

Depois de Miau!, um livro azul e branco sobre os dois gatos de Joana, chega agora Ão ão!, a verde e branco, que acompanha a aventura de uma menina numa quinta, para onde vai com a família e os seus dois gatos (sim, exatamente esses) e onde encontra um cão com quem descobre a vida no campo. Para a desenhar, fez uma residência artística de um mês em França, num santuário de animais abandonados e resgatados. “Sou mesmo uma pessoa da cidade e nunca tinha estado assim numa quinta. Queria descobrir como era a vida lá, sem partir do princípio que sabia como ia ser”, diz.

Na L’Autre Ferme, um lugar “no meio do nada, onde não havia nada à volta”, Joana acabou por se aperceber de muitos dos pormenores que, com a sua graça habitual, transportou para as páginas de Ão ão!: o barulho dos sapatos a pisar as folhas secas, as tocas subterrâneas e as orelhas dos coelhos, as lambidelas das vacas, as cabeçadas e os espirros dos carneiros (“não sei se são todos assim, mas os carneiros de lá espirravam mesmo!”), as bicadas das galinhas, os voos das borboletas e das libelinhas, o prazer de conduzir um carrinho de mão pelo feno ou o de fazer xixi ao ar livre e, claro, a animação constante da cadela, que não a largou nunca e que gostava de correr atrás de uma bola, de mergulhar no lago e de perseguir esquilos.

“Trabalhei imenso, aquele sítio foi uma inspiração tremenda. Observava e desenhava as coisas que via. Aos poucos, fui tendo ideias e fui desenhando. O livro não ficou finalizado nesse mês, mas ficou quase todo planeado enquanto lá estive”, revela.

A esta narrativa juntou também o episódio em que um dos gatos se perdeu e foi encontrado, já de noite, no cimo de uma árvore ou aquilo que aprendeu sobre a necessidade de existirem, na quinta, trilhos que os animais selvagens possam atravessar, para não terem de seguir pelas estradas, correndo o risco de serem atropelados. Tal como já fizera antes, conta esta história quase só com desenhos – as únicas palavras que usa são as onomatopeias dos sons dos animais e de algumas das ações.

Para a Quinta Alegre, Joana trouxe três sequências de seis ilustrações de Ão ão! e Miau!, criadas para uma exposição que apresentou em Bruxelas. “São falsos originais, porque desenhei de forma digital. Tanto num livro como no outro, estava fora de casa e acabou por ser prático usar o ipad para desenhar. Então, decidi fazer uma espécie de originais falsos a partir dos livros. Mas quis que fossem obviamente falsos, porque ninguém vai pensar que fiz desenhos tão grandes para o livro… Ao mesmo tempo, são originais, que fiz”, explica. Na verdade, acabam ainda por ser uma oportunidade de ver o seu traço ampliado e até de descobrir detalhes que podem passar despercebidos nas páginas dos livros.

Num dos expositores desta mostra estão também alguns rascunhos iniciais, desenhados à mão em folhas A4, em que estudou as posições, os movimentos e a anatomia dos animais e das restantes personagens. Numa outra sala, é exibido um vídeo animado do programa em que Joana desenha as ilustrações digitais, lado a lado, com filmagens que fez na quinta – aí podemos conhecer muitos dos animais da L’Autre Ferme e, como não podia deixar de ser, a cadela Nana, que acabou por se impor nesta história como protagonista.

A exposição tem, ainda, uma zona onde os visitantes podem colorir um gato, porque eles não têm de ser sempre pretos ou brancos, mas “podem ter outras cores e padrões”; e onde se podem registar as onomatopeias que se conhecem em balões de fala de várias formas. Desde o “miau” do gato e o “ão ão” do cão, este livro dá-nos ideias para muitas outras: o “bang” de uma porta a bater, o “tac tac tac” de uma faca a cortar legumes ou o “crunch crunch crunch” de um coelho a comer – são esses alguns dos sons que se “ouvem” por estas páginas cheias de animais felizes. Agora, muitos deles andam à solta nesta outra quinta, que é alegre até de nome.

paginations here