Se pensarmos nos grandes filmes que colocaram o cinema a olhar para o teatro (e que, afinal, não serão assim tantos), Opening Night é, seguramente, um dos títulos incontornáveis. O filme de John Cassavetes não só é um dos melhores do realizador que marcou o cinema independente americano desde finais dos anos 1950, como aquele em que a sua musa Gena Rowlands terá, porventura, criado uma das mais impressionantes personagens femininas da história do cinema. Logo, de antemão, é assinalável o desafio que Martim Pedroso – e, consequentemente, Dalila Carmo, interpretando o papel que Rowlands imortalizou – assume ao propor a adaptação para palco desta obra-prima de 1977.

O desafio partiu, precisamente, da atriz Dalila Carmo que, como conta o encenador com simpatia, “passa a vida a desafiar-me para novos projetos”. Apesar de recordar o filme de um “provável visionamento, há muitos anos, na Cinemateca”, Pedroso levantou algumas reticências quanto à possibilidade de levar Noite de Estreia para o palco. “Quando o revi, fiquei com a sensação de que era impossível”, confessa. Contudo, o processo começou a ganhar forma, primeiro com a paixão contagiante da atriz pelo filme e pela personagem de Myrtle Gordon, depois com o próprio encenador a partir à descoberta de formas que permitiriam superar as barreiras que separam cinema e teatro, duas linguagens tão próximas e, simultaneamente, tão distantes.

Parte dessas barreiras acabaram por ser superadas através do recurso ao vídeo, em vários segmentos de filme realizados por Ruben do Valle, que não só permitem encaixar as peças na narrativa, como prestar o devido tributo a um grande filme dirigido por um cineasta de exceção, que se distinguiu, sobretudo, no modo como filmava e dirigia os atores. Mas a exigência de levar à cena Noite de Estreia encontraria ainda uma outra contrariedade que passou pela obrigatoriedade da adaptação ser fiel ao script original de Cassavetes. Como sublinha Martim Pedroso, “isso impossibilitou a hipótese de reescrever algumas cenas, o que tornou ainda mais complexo o trabalho de encenação.”

“Uma peça feminista”

Noite de Estreia apresenta-se como uma arrebatadora elegia sobre o envelhecimento e a morte, tendo como epicentro uma atriz de sucesso, Myrtle Gordon, confrontada com a construção de uma personagem numa peça em que lhe pedem que assuma o envelhecimento no qual ela não quer nem se pretende rever. No final de um dos ensaios (no filme é uma preview), uma jovem fã é colhida mortalmente por um automóvel à saída do teatro, acontecimento que perturba a já de si periclitante existência de Myrtle, cada vez mais assolada pela dependência do álcool e pelo vício de “estar a pé toda a noite”.

A atriz começa então a projetar a memória de juventude no fantasma de Laura (Margarida Bakker), a jovem que perdeu a vida de um modo tão trágico, deixando-se arrastar numa espiral de questionamento sobre si mesma enquanto mulher e artista que, embora amplamente consagrada e amada pelo público, nunca deixou de estar remetida às convenções estabelecidas pelos estereótipos da sociedade patriarcal.

Como salienta o encenador, “Myrtle é uma mulher cansada da sociedade que diz que a atriz tem de levar estalos em cena, farta de ter de representar o papel de mulher que não é o dela, nem o que ela acha ser o de nenhuma mulher dos tempos de hoje. Farta de a confrontarem com a idade, com o não ser mãe ou com o facto de os seus relacionamentos terem falhado todos. Portanto, se o filme é assumidamente feminista, a peça não poderia deixar de o ser. E essa é uma das muitas camadas que pretendo salientar no espetáculo.”

Essa revolta de Myrtle é então lançada contra o objeto artístico que lhe querem impor. A Segunda Mulher, título da peça que a atriz ensaia, curiosamente escrita por uma mulher, a conservadora Sarah Goode (Maria José Paschoal), “é demonstrativa do machismo endémico” contra o qual Myrtle se propõe lutar e, entre o desespero e a razão, resta-lhe “pôr o seu teatro de pernas para o ar.”

Noite de Estreia conta ainda com interpretações em palco de João Reis, Heitor Lourenço, João Araújo, Marta Félix e Sabri Lucas, e em vídeo de Inês Santos Caramuchande, Isabél Zuaa, Madalena Brandão, Mauro Herminio e Noah Santos Caramuchande. O espetáculo está em cena até 6 de junho.

O facto de ser bilingue atrapalha-o na sua escrita?

Curiosamente até me ajuda em relação aos livros para crianças. Descobri algo que não fazia originalmente, mas que agora gosto de fazer: escrevo uma primeira versão em português e depois faço uma versão inglesa que é traduzida, mas à qual acrescento elementos que depois vão surgindo na minha cabeça. Isto é engraçado porque depois transfiro o que gosto da versão inglesa para a versão portuguesa, e mais coisas surgem, mais personagens inesperadas…

Então é como se escrevesse o livro três vezes…

Escrevo-o muitas vezes. Cada versão, inglesa e portuguesa, influencia a outra, que, por sua vez, influencia a versão final. Para mim é uma mais-valia ter esse debate/conversa/diálogo entre a versão inglesa e a portuguesa. Para mim é uma vantagem.

Como está a viver a fase atual que o mundo atravessa? Sentiu-se, de alguma forma, inspirado para escrever, ou o confinamento teve o efeito contrário em si?

Há fases diferentes do confinamento. Nos primeiros meses de confinamento do ano passado (março, abril) todos ficámos perturbados, mas, em relação à minha escrita, o meu horário mudou bastante. Antigamente, eu escrevia sempre de manhã, que é quando estou mais alerta, mais vivo, mais dinâmico. Pelas nove horas, logo a seguir ao pequeno-almoço, já estava sentado em frente ao computador a escrever. Com a Covid’19 e todo o stress e a desorientação, eu precisava de algumas horas da manhã para não fazer nada… Tomar o pequeno almoço, ver televisão, ler, ouvir música, fazer um passeio… Só da parte da tarde é que começava a escrever, o que é completamente diferente. Agora, estou numa fase em que às vezes escrevo de manhã, outras vezes da parte da tarde. Não há um horário fixo, o que também para mim é novo, mas estou a aprender, como muita gente, a, pouco a pouco, não me pressionar, não criar mais stress na minha vida, porque já temos stress suficiente.

Na terra dos animais falantes é o seu mais recente livro para crianças. De onde surgiu a inspiração para esta história?

Comecei a escrever sobre um jovem no Algarve, com os pais, e surgiu logo o facto de ele ter perdido a sua grande amiga, a cadela Miss Marble. A partir daqui percebi que queria escrever um livro sobre esse trauma [de perder um animal de estimação], e de como é que este jovem, com ajuda dos pais e de outras pessoas, pode ultrapassar esse trauma e continuar a sua vida. Não sei porquê, mas gosto sempre de usar magia nos meus livros para crianças, gosto sempre de falar de animais porque os jovens conseguem formar uma relação afetiva e duradoura com os seus animais. Isso é uma vantagem para qualquer escritor de livros para crianças, porque podemos aproveitar essa capacidade infantil para captar a atenção e as emoções dos jovens. Foi um processo que começou primeiro com a morte da Miss Marble, e depois de perceber que eram precisamente os animais que iam ajudar a personagem principal.

Qual é o maior desafio em escrever para crianças?

Usar uma linguagem poética, muito visual, muito colorida… Há duas coisas importantes. Primeiro: temos de ser muito honestos. Eu podia ter escrito um livro mentiroso e dizer que bastam uns beijinhos dos pais para o rapaz recuperar e conseguir ultrapassar esta dificuldade. Isso é uma fantasia. Eu sei, porque perdi uma cadela quando tinha 10 anos e não foram os beijinhos da minha mãe que curaram essa minha tristeza. Não lhes podemos mentir. Temos que dizer frontalmente que sim, a morte é difícil, é muito difícil enfrentar a morte de um ente querido, mas consegue-se. Honestidade primeiro, e, em segundo, não podemos escrever uma coisa maçuda. Cada parágrafo tem de ter elementos que despertem a imaginação das crianças. A última coisa que queremos com uma criança de 5, 7, 10 anos, é dar-lhe uma lição de moral. Temos de captar a atenção e a imaginação da criança.

As crianças são os leitores mais difíceis de agradar?

Na minha perspetiva não. Antes da pandemia, eu fazia muitas sessões nas escolas com crianças entre os 5 e os 10 anos e eles adoram histórias. Adoram falar com os escritores, fazer perguntas. As professoras dizem-me que as crianças adoram ler, adoram ouvir histórias. Só quando atingem a adolescência, aos 12/13 anos, é que começam a perder esse hábito. As crianças fazem perguntas maravilhosas. A melhor pergunta que já me fizeram foi numa sessão em Fafe há uns três ou quatro anos, um rapaz com uns sete anos perguntou-me: “quantos livros é que o senhor ainda não escreveu?” É espetacular, é budista. Adorei a pergunta. Gosto muito de fazer sessões com crianças.

O que está a ler neste momento?

Curiosamente, estou um livro que é meio ficção científica, mas muito realista (não é aquele tipo de ficção científica que fala sobre outros planetas e seres com três cabeças…). Decorre no nosso planeta, com figuras realistas e foi escrito por um grande escritor de ficção realista e ficção científica, que se chama John Wyndham. Escreveu vários livros excelentes. Este chama-se Chocky, e é sobre um jovem de 12 anos que tem um amigo invisível, imaginário, como muitas crianças têm. Só que este amigo em particular talvez não seja tão imaginário assim, porque acrescenta elementos e conversas que uma criança de 12 anos não tem. Estou na fase de saber o que é esse tal amigo invisível.

Qual é o autor português de que mais gosta?

Miguel Torga. Gosto muito dos contos dele – concisos e poderosos. Tive o prazer de conversar com ele por telefone, em 1992 ou 1993. Queria traduzir um conto dele para um número especial de uma revista literária americana que eu estava a organizar. Pedi para ele me indicar qual conto que gostaria de ver traduzido. Indicou-me Vicente, de Os Bichos, sobre o corvo que sai da Arca de Noé. Disse-me que tinha, para ele, mais significado do que os outros contos.

Passados 25 anos, a Quinta Pedagógica dos Olivais é a casa de mais de cem animais, muitos deles de raças portuguesas, e de inúmeras espécies de plantas, espalhadas pela horta e pomar. Ali há burros, porcos, vacas, um cavalo, ovelhas, cabras, coelhos, galinhas, patos, cisnes, gansos e outras aves. Há também árvores de fruto, ervas aromáticas, legumes e outras plantas e um relvado que convida a muitas brincadeiras. E, como qualquer quinta que se preze, tem espantalhos espalhados por todo o lado!

Durante estes anos, a Quinta Pedagógica dos Olivais tem promovido atividades de carácter cultural, educativo e pedagógico junto de famílias e de escolas. Sempre com a promoção da ruralidade em mente, a Quinta proporciona experiências que vão desde os vários afazeres da lavoura, pecuária e cozinha tradicional (queijaria, padaria e doçaria), às hortas pedagógicas, contacto com os animais e ainda diversas atividades relacionadas com as festas e acontecimentos que marcam o calendário rural, como a apanha da azeitona, a desfolhada ou o Dia da Espiga.

Como parte das celebrações, a Quinta vai inaugurar, no dia do aniversário, 16 de abril, um Mural de Partilhas, que vai refletir, através de fotografias e testemunhos, as experiências vividas por várias gerações naquele espaço. Será também inaugurado o Alojamento Local para Insetos, uma estrutura em ferro preenchida com materiais naturais e reciclados (cortiça, pinhas, folhas, ramos de árvores, etc.) que servirá como abrigo para criação de um refúgio de polinizadores e outros animais.

O Cinema Nimas apresenta uma programação diversa. Depois de vários adiamentos é finalmente exibido O Ciclo Rever Joseph Losey – Cineasta Essencial. Uma oportunidade imperdível de conhecer o encenador e realizador americano, que viveu exilado em Inglaterra e cuja obra, marcada por temas controversos como a corrupção, o preconceito racial e as questões sociais e políticas, foi amplamente reconhecida. Os títulos Prisão Maior, Eva – Director’ s Cut, O Criado, Acidente, Mr. Klein – Um Homem na Sombra, estreiam em cópias digitais restauradas, a 19 de abril. A partir de 13 de maio é possível ver The Go-between – O Mensageiro, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes, em 1971. Em maio, há ainda quatro sessões especiais dedicadas a Losey onde são exibidos: Cerimónia Secreta, The Big Night, The Gypsy and the Gentleman e Modesty Blaise.

O Nimas, neste recomeço, exibe também vários filmes em estreia nacional. Assim, dia 19 de abril é possível ver Undine, do alemão Christian Petzold e Nomadland – Sobreviver na América, de Chloé Zhao. Dia 22 é a vez de Já!, documentário de Jim Rakete, que acompanha jovens, ativistas ambientais, na sua luta contra o aquecimento global. Neste dia, às 20h, a sessão é seguida de debate. A 29 de abril estreiam Mais Uma Rodada, de Thomas Vinterberg e O Começo, de Dea Kulumbegashvili.

O Cinema Ideal marca também o regresso às salas com a exibição de Nomadland – Sobreviver na América e ainda com quatro obras do cineasta sul-coreano Hong Sang-Soo: A Mulher Que Fugiu, O Dia em que ele chega, Mulher na praia e O Filme de Oki. Destaque para a estreia em maio, no dia 13, do filme WOMEN MAKE FILM – as mulheres fazem cinema, de Mark Cousins, acompanhado por Be Natural – A História Nunca Contada de Alice Guy-Blaché, sobre a primeira mulher realizadora da história do cinema, realizado por Pamela B. Green e narrado por Jodie Foster. Dois trabalhos fundamentais que dão visibilidade a cineastas inovadoras e imprescindíveis.

A Cinemateca Portuguesa reabre as suas portas no dia 19 de abril com um horário reduzido (duas sessões diárias na Sala M. Félix Ribeiro, genericamente às 15h30 e às 19h), mas com um programa diversificado, concebido como antecâmara da restante programação do ano. Até 30 de abril realizam-se 22 sessões que assentam em três eixos da programação: Brevemente neste cinema, que antecipa os temas de alguns dos principais ciclos a apresentar. Destaque para a inauguração do ciclo Os Mares da Europa, que não chegou a estrear em janeiro como estava previsto; Filmes portugueses em cópias novas, que inclui as primeiras exibições nas salas da Cinemateca de três trabalhos de laboratório feitos no âmbito da preservação e divulgação do cinema português, são eles O Movimento das Coisas de Manuela Serra (1985), Cartas na Mesa de Rogério Ceitil (1975) e As Armas e o Povo (coletivo, 1975); e por fim, Novas edições, que apresenta quatro sessões especiais articuladas com o lançamento de novas edições, da Cinemateca e não só.

Candidatos aos Óscares nos cinemas

Abril é também o mês dos Óscares (a cerimónia realiza-se a 25 de abril, em Los Angeles) e muitos dos candidatos têm estreia marcada já em abril. Nomadland – Sobreviver na América é um dos mais aguardados e aquele que marca abertura das nossas salas, a 19 de abril. Realizado por Chloé Zhao e protagonizado pela veterana Frances McDormand, segue Fern, uma mulher que perde tudo depois do colapso económico da cidade empresarial onde vive. Parte então, na sua carrinha, explorando uma vida fora da sociedade convencional, como uma nómada moderna. O filme venceu o Leão de Ouro para Melhor Filme no Festival de Cinema de Veneza e é candidato, entre outros, ao Óscar de Melhor Filme, Melhor Realização e Melhor Atriz.

Dia 29 de abril está prevista a exibição de Mais Uma Rodada, de Thomas Vinterberg, obra que representa a Dinamarca nos Óscares e que está nomeado, também, para melhor realização. A história centra-se em quatro amigos que decidem experimentar um estilo de vida controverso, aplicando no seu dia de trabalho a teoria que defende que o ser humano deve ter uma pequena quantidade de álcool no sangue, para conseguir uma mente mais aberta.

No início de maio, dia 6, chega às salas O Pai baseado na peça de teatro homónima, escrita por Florian Zeller, que assume também a realização do filme e que conta com Anthony Hopkins no papel de um homem fragilizado pela idade e pela perda da memória. Está nomeado para seis Óscares, entre eles Melhor Filme e Melhor Ator.

A 13 de maio, estreia mais um candidato a várias estatuetas douradas (seis no total), Minari, do cineasta coreano Lee Isaac, distinguido com o Globo de Ouro para Melhor Filme Estrangeiro. Uma obra que parte da experiência do próprio realizador que cresceu no Arkansas, no seio de uma família imigrante da Coreia do Sul e que homenageia, com este filme, a luta e determinação de todos os pais imigrantes que desejam um futuro melhor para os seus filhos.

Nasci em Portalegre e vim para Lisboa estudar aos 17 anos, já com a ideia de seguir jornalismo escrito, para o curso de comunicação social, na avenida de Berna. Inicialmente, a minha experiência de viver na capital foi um bocado aflitiva. Como muitos dos que vêm da província, estranhei as pessoas que não se falavam, os transportes públicos (lembro-me de um amigo que quando entrou pela primeira vez no metro gritou: “Isto tem cá um arranque!”).

Vivi em nove locais diferentes da cidade e foi numa dessas casas entre Sete Rios e a Praça de Espanha que conheci uma das personagens do romance Deixem passar o Homem Invisível, o mágico Serip. Foi uma relação marcante porque ele era muito engraçado e disparatado. Dizia-me: “Se alguma vez escreveres sobre mim, tens de expor também os meus ridículos”. Esta rua foi importante e serve de cenário ao lugar onde vive o cego que protagoniza o romance. Gosto de escrever com sítios específicos na cabeça, que o narrador saiba onde a personagem está e para que lado se vira, um pouco como aquilo que aprendi para escrever sobre um cego, a questão da orientação, da localização e deslocação.

Uma das grandes alegrias que tive foi quando este livro foi passado a Braille. Houve uma sessão na Biblioteca Nacional, às escuras, e dizem-me, ainda hoje, que nunca falei tão bem. Foi porque perdi todas as referências e toda a noção do espaço. Tudo passou a ser preenchido pela voz. Um senhor lá do fundo pediu a palavra e disse: “O senhor Rui que me perdoe, mas até parece ceguinho”. Foi o maior elogio que me podiam ter feito. Eu não queria transformar a cegueira numa alegoria, procurei dar a sua verdadeira dimensão e a do sofrimento que acarreta. Por essa razão, os cegos reviram-se nesta aventura.

Hoje gosto muito de Lisboa e é aqui que quero viver. Mais tarde tenciono dividir o meu tempo entre a cidade e a serra de São Mamede onde tenho uma pequena quinta de família. Por coincidência, a quinta é atravessada por uma pequena ribeira que vai dar a um rio que desagua no Tejo. Sei que aquelas águas vão parar à beira da minha casa de Lisboa (na zona da Expo) e sinto também essa ligação fluvial.

Palácio da Justiça

Fui estagiar para o Público no inicio do jornal. O Vicente Jorge Silva lembrou-se que tinha havido em tempos uma tradição de crónica judicial e sugeriu que eu fosse assistir aos julgamentos. Encontrei ali uma espécie de microcosmos do mundo inteiro, onde se vivem histórias dramáticas, cómicas e, às vezes, uma mistura das duas. Isso deu-me a primeira oficina, aprendi a relatar, com condições, acontecimentos que são fulcrais na vida daquelas pessoas. Histórias de ciúme, paixão, roubo, traição, quebra de confiança, juízes paternalistas… Um sítio onde se ouvem frases extraordinárias como esta: “Peço perdão e vou viver a minha pessoa de outra maneira”. Este conjunto de crónicas foi depois publicado em dois volumes Levante-se o Réu (2015) e Levante-se o Réu Outra Vez (2016).

Igreja de São Sebastião da Pedreira

Nasci em 1967, ano da grande inundação de Lisboa que matou 700 pessoas e que foi abafada pelo regime. Um dia, no Museu da Água foi-me mostrado o mapa da Lisboa subterrânea com todos os seus 32 caneiros. A minha visão da cidade passou a ser diferente e questionei-me se haveria um cano que começasse na cidade alta e que desaguasse no Tejo. De facto, existe um que tem início em S, Sebastião da Pedreira e desagua no Cais das Colunas. Depois deu-se um facto quase anedótico, um célebre autocarro caiu num caneiro de Alcântara, revelando um rio subterrâneo tapado por betão. O meu raciocínio foi olhar para Lisboa e pensar: se cai um autocarro, pode cair um carro, uma mota ou uma pessoa. A ideia inicial do romance Deixem passar o Homem Invisível, uma grande viagem por Lisboa, por baixo e por cima, foi esta: uma pessoa ou duas que caem num cano e vão andando até ao rio, salvando-se ou não. Depois coloquei a ação no largo em frente à igreja de São Sebastião da Pedreira que está cheia de iconografia deste santo, um dos primeiros mártires do cristianismo, cravado de flechas.

Parque Eduardo VII

Este livro começa com uma catástrofe natural, uma inundação provocada por uma chuva torrencial, e acaba com outra, um terramoto. Pareceu me interessante iniciá-lo nesta área que vai do El Corte Inglés ao Parque Eduardo VII. Era uma zona rural no século XVIII e foi aqui que o marquês de pombal mandou enterrar as cerca de dez mil vítimas do terramoto de 1755, numa enorme vala comum. No romance, este local serve também para evocar uma imagem de Lisboa: os grandes bandos de estorninhos, autênticas marés voadoras que fazem aquelas pinceladas de brilho prateado no céu e que parecem unidas por um único cérebro de pássaro. À noite recolhem para dormir nos choupos e plátanos do parque até lhes dobrarem os ramos com o peso.

Rua de Santa Marta

Na cidade subterrânea, fazendo o percurso das águas até ao rio, os protagonistas do romance, António e João, um advogado cego e uma criança, escuteiro que saía da Igreja de São Sebastião da Pedreira, engolidos pela força da enxurrada, passam por baixo da Rua de Santa Marta. É uma oportunidade para falar de uma Lisboa ao gosto popular, dos restaurantes de bairro que servem caracóis, bacalhau, iscas, e das lojas com saldos de calças, soutiens e cuecas.

Rua da Fé

António e João, encontram abandonado numa sarjeta o corpo de um recém-nascido morto. A ideia tem a ver com a história antiga dos túneis dos conventos onde se encontravam muitas ossadas de recém-nascidos, mas também, mais uma vez, com casos dramáticos a que assisti nos tribunais: bebés deitados no lixo, alguns vivos, outros infelizmente já mortos. O livro tem apontamentos de humor, mas está cheio de situações trágicas como esta.

Teatro Nacional D. Maria II

Escolhi este local por duas razões. Porque foi o local dos autos de fé da Inquisição, período histórico que muito me inquieta. E porque estreei neste teatro, em 2020, a peça Última Hora, onde, de forma humorística, mas espero que com grande sentido crítico, procurei perceber o que vai ser do jornalismo em Portugal, uma atividade que acho essencial à democracia. Gosto de pensar que passa ali por baixo um caneiro que se vai alargando até ao rio.

Cais das Colunas

O final do romance é apocalíptico. O refluxo das águas provocado por um novo terramoto expulsa António e João para um vale de lodo no Tejo. Quando as pessoas pensam se eles morreram ou não, eu acho que não. Pensei muito em como acabar o livro e um dia, na Igreja de Nossa Senhora dos Mártires, ao Chiado, a última frase do livro caiu-me do céu: “António, por muito que lhe custasse, por mais que estivesse errado, continuava a acreditar.”

Chasing Rabbits

Rua do Sol ao Rato, 61A | chasingrabbitsrecordstore.com

Existem desde novembro de 2019, após transformação do espaço onde antes funcionava um ateliêde arquitetura de cozinhas. Coincidência ou não, a gastronomia é outro dos negócios da Chasing Rabbits: refeições ligeiras de um lado e montra de vinis do outro. O primeiro confinamento foi aproveitado para criar o siteda loja e uma página Discogs, e também para se expandirem para o pátio das traseiras, uma área especialmente agradável em noites amenas. A música que vendem abarca os géneros pós-punk, new-age, indie rock e eletrónica, e,fazendo justiça ao nome da loja, inspirado na canção mais famosa dos Jefferson Airplane, não se cansam de procurar edições criteriosamente escolhidas e raras.

Tubitek

Rua do Crucifixo, 79 | compactrecords.com

Um milhão de discos em stock dão uma ideia da robustez da marca Tubitek que, antes de estar em Lisboa, já tinha lojas em Leiria, Porto e Braga. Chegaram para ter sucesso e com conhecimento de um negócio que continua a fidelizar clientes, os de sempre e os novos. Dois confinamentos no ainda curto espaço de existência da Tubitek Lisboa limitam a possibilidade de fazer balanços, mas as vendas nunca pararam (encomendas por email com envio para casa), e a marca continuou a assegurar exclusivos em Portugal de edições vinil de tiragem reduzida, daquelas que esgotam depressa. A Tubitek Lisboa ainda está a ser descoberta, pelos lisboetas e pelos clientes do resto do país, que, apanhados de surpresa pela pandemia, sofreram perturbações profundas nos seus hábitos de vida. A loja está nova, como nos primeiros dias.

Neat Records

Rua Rebelo da Silva, 55B

A sociedade que dá origem à Neat Records surge na sequência do primeiro confinamento. Rafael fechou a loja de discos que tinha no Intendente e associou-se a Eduardo, amigo de longa data e grande dinamizador da venda de discos online. Beneficiando da quebra no valor das rendas em Lisboa abriram a atual loja. A especialidade são várias, como se costuma dizer popularmente. Classic rock, metal, e punk/hardcore, sendo este último género aquele em que a Neat Records afirma a sua individualidade. O balanço de porta aberta registou sete meses a funcionar e dois meses parados. O recomeço é, ali, praticamente um começo. Enquanto o site(em preparação) não é disponibilizado, todos os interessados em raridades e discos em segunda mão, ficam a saber que têm mais uma loja onde se podem dirigir.

Jazz Messengers

Lx Factory. Primeiro piso da Livraria Ler Devagar

Devido ao desgaste natural decorrente da intensa utilização destes apartamentos, tornou-se necessária a sua requalificação, de forma a melhorar as condições de conforto. Neste contexto, surgiu a ideia de desafiar quatro conceituadas artistas visuais a intervencionar cada um dos quatro fogos. Conheça a nova cara das residências da Boavista e saiba mais sobre cada intervenção nas palavras das suas autoras: Vanessa Teodoro, Mariana a miserável, Catarina Glam e Leonor Brilha.

1ºEsq

Vanessa Teodoro

vanessateodoro.com

A minha intervenção baseou-se na adaptação do meu estilo gráfico mais abstrato, inspirado na pop art e na minha infância na África do Sul, às duas palavras-chave para o espaço: elétrico e Lisboa. Escolhi estas palavras porque o apartamento está virado para uma rua principal onde passam muitos elétricos, e, claro, a palavra Lisboa não podia faltar na composição. Optei por uma paleta de cores mais simples – o preto e o amarelo – por fazer parte do meu registo mais característico como artista. E, como os padrões já são, por si, muito ‘intensos’, não usei mais cores para não tornar a peça cansativa. A escolha do amarelo foi inspirada na maravilhosa luz de Lisboa e nos seus famosos elétricos. Alguns dos elementos gráficos remetem, ainda, para as sete colinas de Lisboa.

2ºDto

Mariana, a Miserável

marianaamiseravel.com

A ilustração que criei inspira-se na cidade de Lisboa, no rio e nas tradições. Para o corredor do apartamento pensei na definição de Lisboa, cidade das sete colinas. Cada colina é carregada por um indivíduo pequeno, naquela que é a minha reinterpretação não muito óbvia da lenda da fundação da cidade. Para o recanto da sala desenhei o rio Tejo que se estende do chão ao teto, que não poderia deixar de estar presente pela sua importância para a cidade, e nele o Cais das Colunas. Depois da referência às colinas e ao rio, apenas faltava interligá-los com as pessoas, a tradição e os bairros, elementos transversais que sobrevivem ao tempo, que elevam Lisboa e a tornam tão característica.

3ºDto

Catarina Glam

catarinaglam.com

A intervenção artística que desenvolvi inspira-se na cidade de Lisboa, em particular na Rua da Boavista. Elaborei uma composição juntando alguns elementos característicos e partindo das cores previstas para a decoração do apartamento. As tonalidades verdes têm uma forte presença na imagem, retratando a vegetação que existe camuflada na paisagem urbana, em contraste com o amarelo dourado do elétrico. Devido à proximidade ao rio, esta rua recebe, frequentemente, a visita de gaivotas, que também dão nome ao polo que gere estas residências. Elas são os personagens que escolhi para dar mais vida ao apartamento.

4ºEsq

LEONOR BRILHA

behance.net/leonorbrilha

A ilustração que criei inspira-se nos bordados e rendas de Portugal. Para a entrada, elaborei uma composição com rendas de bilros de Vila do Conde e de Peniche, assim como as frioleiras de Nisa, cujo desenho rendilhado a branco contrasta com o fundo vermelho da parede. Na sala, optei por inverter a paleta de cores e representar os bordados de diferentes pontos do país: Vila Verde / Braga, Guimarães, Castelo Branco, Viana do Castelo e Caldas da Rainha, criando também alguns elementos pontuais e de destaque na zona das janelas.

Vários

Imitações da Vida – Cinema Clássico Americano

“O cinema tem uma espécie de lacuna de memória. (…) pode ter a ver com uma coisa que o cinema sempre criou em relação a si – e até o cinema americano é culpado disso, que é confundir arte com indústria. Portanto, é o produto industrial que se usa e deita fora.” As palavras são de Mário Jorge Torres (MJT), professor universitário aposentado, que muitos conheceram pela leitura de textos de crítica de cinema no Jornal de Letras e, sobretudo, no Público. Este volume tem um propósito duplamente feliz: a homenagem em vida, pelos seus pares, à pessoa de MJT, através de textos vários da autoria de ex-alunos que hoje são professores ou programadores de cinema; e o conjunto de abordagens pessoais, pela arte e contra o esquecimento, incidindo sobre o cinema clássico americano de Hollywood, dos anos 1917 a 1960. O próprio MJT tem um ensaio por si assinado no final do livro, que encerra com uma entrevista ao homenageado que pode mesmo ser lida antes de livremente passarmos à exploração do contributo dos restantes autores. Com tão nobres intenções e tão interessantes resultados, o cinema está de parabéns. Book Builders

Gayatri Chakravorty Spivak

Pode a Subalterna Tomar a Palavra?

O suicídio de uma jovem de classe média, com apenas 17 anos, no apartamento da família em Calcutá, é o foco central e o fio condutor deste texto. Apesar de Bhubaneswari Bhaduri, a jovem suicida, ser tia-avó da autora, a análise que esta morte proporciona está muito além da esfera privada e, como escreve António Sousa Ribeiro no prefácio da obra, “ao ler esta morte como texto, por parte de ‘uma figura que escreveu com o próprio corpo’, Spivak inscreve-a no cerne de uma reflexão a muitos títulos paradigmática”. Esta é uma obra incontornável dos estudos pós-coloniais, pioneira na análise desconstrutivista aplicada a questões de representação, discurso e poder. Em sucessivas aproximações histórias, político-económicas e ideológicas, põe a nu as estruturas de poder que impedem o acesso à palavra por quem habita a periferia. Segundo Spivak, “entre o patriarcado e o imperialismo, a figura da mulher desaparece, não apenas num puro nada, mas num violento vaivém que é a figuração da mulher do Terceiro Mundo”. Bhubaneswari Bhaduri “escreveu com o próprio corpo” porque a subalterna não pôde tomar a palavra. Orfeu Negro

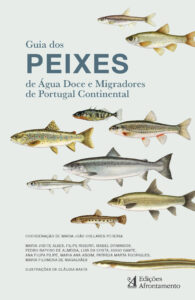

Maria João Collares-Pereira (Coordenação)

Guia de Peixes de Água Doce e Migradores de Portugal Continental

Este precioso guia inclui a descrição de todas as espécies nativas residentes, migradoras e visitantes marinhas conhecidas à data, bem como das espécies exóticas presentes nos rios e albufeiras nacionais, num total de 62 espécies. A descrição de cada espécie é acompanhada de ilustrações científicas da autoria de Cláudia Baeta e de Pedro Salgado, e inclui mapas da sua distribuição em Portugal. A obra, realizada em coautoria com dez outros investigadores portugueses, surge numa altura em que o agravamento das pressões sobre os ecossistemas fluviais em Portugal e em toda a região mediterrânica, devido à destruição de habitats, à introdução de espécies exóticas e às alterações climáticas, entre outras, requer a mobilização geral. Nele são abordados vários temas, desde os vários tipos de ecossistemas fluviais às características particulares dos peixes que neles habitam e ao valor que possuem no contexto científico, histórico, ornamental e cultural. Edições Afrontamento

Kazuo Ishiguro

Klara e o Sol

Nascido em Nagasaki, em 1954, Ishiguro foi viver com os pais para Inglaterra aos 5 anos de idade. Os seus dois primeiros romances têm lugar no Japão, evocam as consequências dos bombardeamentos de Nagasaki e Hiroshima e fixam os seus temas recorrentes: a memória, a perda e a noção de mortalidade. Klara e o Sol é o primeiro livro publicado por Ishiguro após a atribuição do Prémio Nobel de Literatura, em 2017. O autor, que havia abordado a questão da clonagem em Nunca me Deixes (2005), debruça-se agora sobre o tema da inteligência artificial (o livro é narrado por Klara, uma amiga artificial). Em ambos encontramos o mesmo olhar compassivo para com estas criaturas “substitutas” dos humanos. As questões científicas e tecnológicas não lhe interessam, antes procura compreender uma série de questões éticas fundamentais: quais os limites morais da acção humana na tentativa de contrariar a sua condição mortal? Qual o destino destas criaturas? Em que mundo vivemos? Que futuro pretendemos construir? Será o amor exclusivo dos humanos? O que significa amar? Esta é uma obra notabilíssima que provoca no leitor, para citar uma expressão do livro, “um misto de dor e felicidade.” Gradiva

Daniel Kothenschulte (Edição)

Walt Disney Film Archives – The Animated Movies 1921-1968

Editado por Daniel Kothenschulte, este álbum de luxo consiste numa viagem estimulante pela época de glória dos estúdios de animação Walt Disney, entre 1921 e 1968. Da criação do Rato Mickey , à brilhante série de curtas metragens Silly Symphonies, admiradas por figuras tão diferentes como Salvador Dali ou Serguei Eisenstein. Da primeira longa-metragem de animação dos estúdios, Branca de Neve e os Sete Anões, ao conjunto de obras-primas que a sucedem, Pinóquio, Dumbo, Bambi, passando pelo projeto experimental de Fantasia. No pós-guerra, as obras produzidas pela Disney perdem alguma criatividade apesar dos sucessos significativos de Mary Poppins ou Os 101 Dálmatas, visualmente o filme mais moderno e arrojado da Disney, que substitui a estilo de animacão tradicional do estúdio por linhas mais simples e estilizadas a que não é alheia a influência de Picasso que se fez sentir em todos os domínios das artes visuais. A obra reúne ensaios de vários especialistas em animação e um vasto conjunto de desenhos preparatórios e fotografias inéditas que revelam o processo criativo da Disney. Obra magnífica sobre a idade de ouro dos estúdios que elevaram a animação a uma forma de arte. Como escreveu Maurice Sendak no livro Walt DisneyTriumph: The Art of Pinochio, “O filme tem o esplendor de uma época perdida, monumento de uma era de profissionalismo e qualidade na América”. Taschen

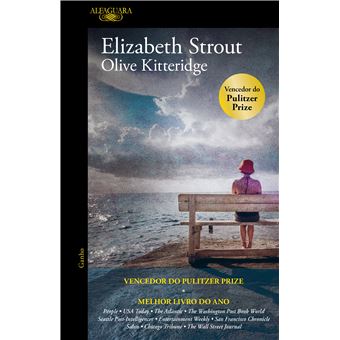

Elizabeth Strout

Olive Kitteridge

Na cidade costeira de Crosby, no Maine, Olive Kitteridge, uma professora de matemática reformada forma o eixo à volta do qual giram as treze histórias deste romance, vencedor do Prémio Pulitzer e adaptado para a televisão, numa série protagonizada por Frances McDormand. A temível personagem, sempre pronta a apontar um dedo crítico, lamenta os ventos de mudança que varrem a sua pequena cidade e o mundo em geral, mas nem sempre se apercebe das mudanças ocorridas naqueles que a rodeiam: o desespero de um ex-aluno que perdeu a vontade de viver; uma pianista alcoólica vítima de uma mãe castradora; uma mãe destroçada pelo crime hediondo do filho; um homem que descobre a ferocidade e as consequências do amor; e a solidão da própria família de Olive, à mercê dos seus caprichos. Porém, com a união destas vidas complexas e nem sempre exemplares, Olive aprende a conhecer-se melhor e a avaliar de forma diferente os dramas dos outros, substituindo progressivamente o preconceito pela compaixão. Uma obra perspicaz sobre o pavor do envelhecimento e da mudança, mas também sobre a esperança que só a mudança pode trazer. Alfaguara

Taro Gomi

Os Meus Amigos

Taro Gomi, artista japonês, é um um dos autores mais inventivos do panorama internacional contemporâneo com um impressionante conjuntos de álbuns infanto-juvenis publicados. Entre as distinções que recebeu está o Prémio Internacional de Ilustração da Feira do Livro Infantil de Bolonha e o Prémio Sankei de Literatura Juvenil e Cultura Editorial. Esta sua obra é a combinação perfeita entre Arte e Literatura. Aqui, as ilustrações fortes e coloridas dão vida a uma menina que conta tudo o que vai aprendendo com os seus amigos, tão diferentes dela própria, e de que forma eles a ajudam a crescer. Com um gato aprendeu a andar e com um cão aprendeu a saltar. Dorme a sesta com o crocodilo e beija as flores como a borboleta. A formiga ensinou-a a olhar para baixo e o galo a dar grandes passeios. Agora que vai para a escola, o que lhe irão os amigos ensinar? Esta é uma história de celebração, que nos mostra o quanto podemos aprender com os outros. Orfeu Negro

Como é que surgiu a ideia de escrever uma peça como Catarina e a beleza de matar fascistas?

O primeiro impulso para a escrever, em 2018, surgiu da constatação de que na sociedade portuguesa continuamos a encontrar sintomas autoritários, e até totalitários. Houve um episódio real que foi determinante: a controvérsia em torno dos acórdãos de tribunal do juiz Neto de Moura. Nesse episódio triste, tornava-se percetível o resíduo de uma ditadura que continua presente, não só na sociedade como nas instituições. Aqueles acórdãos, assentes numa retórica retrógrada, faziam lembrar o discurso oficial de outros tempos, com a agravante de perpetuarem uma violência sofrida por mulheres que, ao recorrerem a um poder autónomo, a um poder que é pilar do regime democrático – ou seja, o judicial –, se viram reféns da visão de um juiz que atenuou penas aos agressores, evocando a eventualidade dessas mulheres serem adulteras. Isso pareceu-me completamente antidemocrático e contrário ao espírito daquilo que está consagrado na nossa Constituição.

E é desse impulso que surge Catarina Eufémia e o título?

A minha indignação enquanto cidadão perante este episódio levou-me a imaginar uma coisa que o teatro permite e a vida real não: um encontro entre o juiz Neto de Moura e a ceifeira Catarina Eufémia, assassinada em 1954, em Baleizão, pela Guarda Nacional Republicana, quando lutava por receber um pouco mais. Foi aí que surgiu a ideia de introduzir o mito de Catarina, a combatente antifascista, essa espécie de feminista avant la lettre. Esta foi a premissa inicial, sabendo que a peça poderia assumir múltiplas formas, mas ainda longe de sabermos o que iria ser.

Houve noção, logo nessa altura, de que só o título poderia suscitar controvérsia?

Um título como Catarina e a beleza de matar fascistas tem, claro, uma dimensão provocatória, mas também passa uma mensagem explicitamente política que achava ser importante dar ao espetáculo.

Calculo que a crescente influência do populismo e dos movimentos de extrema-direita ajudou a definir o que viria a ser a peça.

Há dois acontecimentos importantíssimos que mantiveram a pertinência do título, mas afetaram o enredo da peça. O primeiro decorreu das eleições legislativas de 2019, com a chegada da extrema-direita ao Parlamento. No meu entender, isso mudou por completo o paradigma do discurso político na democracia portuguesa. Esse acontecimento fez-nos abandonar a ideia de nos debruçarmos sobre os resquícios e ecos da ditadura. Ou, roubando a imagem a Dickens, já não nos interessava tanto o fantasma do fascismo passado, mas o fantasma do fascismo futuro…

E o segundo?

Foi a pandemia, que nos apanhou nos primeiros dias de ensaios e acabou por levar a ação da peça do ano de 2020 para 2028. Isto porque comecei a pensar que uma das coisas que nos era roubada pela incerteza derivada da crise seria a capacidade de nos projetarmos no futuro. E o teatro que fazemos tinha a urgência de recuperar essa capacidade.

Chegamos, assim, a 2028, o ano em que decorre a ação…

E onde a extrema-direita conquista uma maioria absoluta.

E, ainda por lá anda o personagem do juiz?

Não chega a ser uma personagem. Há uma referência meio jocosa que surgiu como uma tentação provocatória a que não consegui resistir. A certa altura, fala-se de um juiz, mas resume-se a duas ou três frases. Efetivamente, perdeu importância nas nossas preocupações e no nosso olhar sobre o presente.

Voltemos então a esse futuro distópico…

A peça parte da premissa absurda, e completamente ficcional, de que há uma família que desde há 70 anos, rapta anualmente um pretenso fascista, leva-o para uma humilde casa de campo no sul de Portugal, e aí, numa celebração sórdida, o assassina. 2028 é um ano diferente, porque uma das Catarinas da família (todos os elementos têm este nome) completa 26 anos, idade simbólica porque era a de Catarina Eufémia aquando da sua morte. É ao completar essa idade que, como ritual de iniciação, será ela a proceder à execução.

Mas a jovem Catarina vai ter dúvidas…

Ela não só hesita, como vai questionar se não será errado o simples ato de matar. A peça vai ser alimentada por esse conflito, e é isso que nos permite colocar, hoje, uma questão fundamental: até onde estaremos dispostos a ir para defender a democracia e os seus valores. Haverá, nalgum momento, legitimidade em cometer um crime, recorrer à violência ou fugir às regras do jogo democrático, para defender a própria democracia?

E haverá?

Esse é um dilema da própria democracia. Quando assistimos ao ataque e ao risco de destruição dos valores democráticos, não podemos afastar-nos dessa discussão.

O mito de Catarina Eufémia, tão celebrado na arte, na música e na literatura da segunda metade do século XX, é recuperado aqui, numa época em que, provavelmente, muitos desconhecem a história. Houve alguma vontade de fazer pedagogia ao resgatar esta figura da resistência?

Não. Admito que possa haver quem descubra Catarina Eufémia através deste espetáculo, mas considero-o uma consequência feliz, porém acidental. A convocação que se faz de Catarina Eufémia é poética, não tem qualquer espécie de objetivo didático. Não queremos partir do pressuposto que o público que vê o espetáculo sabe menos ou pensa menos sobre os assuntos do que quem o faz. E isso foi muito discutido entre toda a equipa, parecendo-me preponderante em qualquer peça de teatro que queira ter uma dimensão assumidamente política, como é o caso.

Essas discussões que tiveram adivinhavam já alguma controvérsia à volta da peça devido a um título que já a suscitava e o conteúdo que arriscava continuá-la?

Parto sempre do princípio de que as pessoas na plateia têm a capacidade crítica para compreender que estamos no reino do teatro, e que nem tudo o que é dito é defendido por quem faz o espetáculo. No teatro há personagens e há códigos e, especialmente nesta peça, há frases que me fariam, na vida real, levantar e gritar porque delas discordo profundamente. Porém, há um debate que necessita desses diferentes pontos de vista, desde aqueles de que discordo àqueles com que concordo, passando por tudo aquilo sobre o qual ainda não formei uma opinião clara. Mas, tudo isso tem de ter lugar para que a peça, para além da obra artística, seja um debate político e humano onde, em vez de serem apresentadas soluções simples, sejam lançados problemas interessantes para as nossas vidas e para o mundo. Sabíamos que havia o risco de ofender com a dimensão provocatória do título e até, eventualmente, com o conteúdo da peça, mas a confiança que tenho no teatro e na inteligência do público levam-me a encará-lo como um risco compreendido enquanto discurso artístico. E, sejamos claros, esse não pode ser confundido com o risco de ofender quando se tem, por exemplo, uma tirada racista na tribuna da Assembleia da República – esse sim é nocivo e com consequências gravíssimas de normalização da violência verbal, e até física.

Como tem sido a reação do público que assiste ao espetáculo?

Tenho percebido que as pessoas se deixam levar e que o espetáculo abre as portas a muita participação e reação do público. Por muito que se indigne com o que se está a passar em palco, a generalidade levanta-se e aplaude assim que a peça termina. Esse jogo da indignação com a ação e o aplauso à obra de arte a seguir é o território onde está este espetáculo. Porque Catarina e a beleza de matar fascistas contém a provocação, mas também a reflexão, a poesia e a ternura.

Quero voltar à questão do debate, porque parece essencial relevar algo inédito nos últimos anos, que foi uma peça de teatro ter gerado uma discussão tão viva na sociedade portuguesa, ampliado não só nas redes sociais, onde tantas vezes a razão fica de fora, como em vários artigos na imprensa. Como é que lidaste com todo este fenómeno?

Acho que há dois tipos de debate. O primeiro, aquele que me interessa imenso, dispensa a minha intervenção porque a peça já existe. Esse é um debate sobre os temas da obra, ou a forma como os perspetiva, e sobre a sua pertinência artística acerca desses mesmos temas. E, interessa-me tanto do ponto de vista do elogio e da defesa, como quando critica e ataca, porque me parece ser um debate informado e esclarecido. Para alguém que trabalha em teatro há mais de 20 anos é fantástico ver um espetáculo ser alvo de debate na opinião pública, suscitando tantas reações e reflexões. O outro debate, que tenho dificuldade em caracterizar como tal, mas que é muito sintomático dos nossos tempos, é o ruído que se gera de controvérsia e ofensa pessoal. Começou mesmo antes da estreia, portanto nem sequer teve a ver propriamente com a peça.

Mas esse “ruído” acabou por suscitar uma intervenção.

A partir de certa altura, quando percebi que havia uma campanha de desinformação – mas atenção, não era o ruído criado nas redes sociais, até porque, como sabemos, muito dele não corresponde sequer a pessoas reais –, senti necessidade de intervir. Esse ruído estava a ecoar na imprensa, mesmo que sobre a forma de artigos de opinião (os quais considero não deixarem de ser jornalismo e estarem legitimados por critérios editoriais de um órgão de comunicação social). Foi quando decidi fazer um esclarecimento, que me pareceu simples e cabal, para responder àquilo que era mera calúnia e difamação sobre mim.

Apesar desse aspeto mais desagradável, não deixa de ser interessante, até porque é algo tão extraordinário uma criação artística saltar dos cadernos de Cultura e inscrever-se como assunto de “âmbito geral”, digamos assim, em vários jornais…

É importante na sociedade portuguesa que a criação teatral possa contribuir para um debate mais alargado, e não fique confinada às páginas cada vez mais asfixiadas que a imprensa generalista dedica à Cultura. Penso que o jornalismo tem muitas vezes reportado mal a Cultura, porque ela é muito mais do que o espaço que tem. Por vezes, parece que Portugal é um país com pouca diversidade e pouca excelência artística, e isso não corresponde à realidade. Entendo que o jornalismo é o que nos diz da realidade que acontece; e nas artes, a realidade é muito mais forte e pujante, mesmo nestes tempos catastróficos, do que aquilo que o jornalismo nos conta.

Passemos agora para o teu papel enquanto diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II (TNDM II), cargo em que foste reconduzido recentemente. Nesta conjuntura tão complexa que já leva, infelizmente, um ano de extremas dificuldades, qual foi a tua principal prioridade?

É sempre um enorme prazer passar para o papel de diretor artístico do TNDM II, como aliás o tem sido ao longo dos últimos seis anos. Porém, este último ano foi bastante abalado por tudo o que vivemos, não só na área da Cultura, como na sociedade em geral. No nosso caso, além da prioridade global da saúde pública – que assumimos, à semelhança da generalidade das instituições –, o fundamental foram as pessoas. Quisemos, desde o primeiro dia de confinamento em março de 2020, assegurar e cumprir todos os compromissos financeiros, não só com a equipa fixa do TNDM II, como com artistas e técnicos das companhias de teatro independente que connosco colaboram. Fizemo-lo porque sabemos como o tecido cultural em Portugal é frágil, e como toda esta situação vinha agravar uma área de atividade já muito desvalida em termos de capacidade económica e de subsistência.

E uma das lutas do TNDM II neste contexto foi também reagendar todos os espetáculos programados.

Essa foi a segunda prioridade, depois de garantirmos às pessoas algum nível de conforto. Conseguimos salvar os cerca de 20 espetáculos programados. Mas agora, com o confinamento de 2021, vamos ter de procurar reagendar, por uma terceira vez, alguns desses projetos artísticos. O nosso grande objetivo vai ser garantir um serviço mínimo de Cultura que consiga vir a apresentar, ao vivo, todos eles.

Não ao vivo, mas através do digital, o TNDM II tem estado muito ativo a levar as artes performativas ao público…

O TNDM II nunca deixou de ser a fábrica de criatividade, de invenção e de pensamento alternativo que deve ser um teatro nacional, mas nem sempre conseguiu ser a casa onde o público se encontra com essa criação por todas as vicissitudes que levaram ao encerramento do teatro. Porém, conseguimos manter uma boa programação online que, aliás, evoluiu muitíssimo, tanto em quantidade como em qualidade.

Apesar da oferta digital, com os registos de espetáculos, o live streaming, os podcasts, etc., a relação de proximidade com o público e a comunidade, que o TNDM II vinha a desenvolver em inúmeros projetos, foi muito afetada?

Foi reduzida, mas não interrompida. Somos uma casa que cumpre 175 anos, e por isso sabemos que não chegam as ferramentas do futuro, pelo que não abdicamos das ferramentas do passado. Uma das coisas que nos enche de orgulho foi, durante o confinamento, manter laços à distância, e isso aconteceu até por correio. Por exemplo, um dos projetos que mantivemos, e embora seja ainda muito invisível porque começou poucos meses antes da pandemia, foi o Projeto Presente, desenvolvido em parceria com o pelouro da Educação da Câmara Municipal de Lisboa, e que consiste em desenvolver grupos de teatro em seis escolas da cidade. Conseguimos manter-nos em contacto com os adolescentes que os integram, nomeadamente enviando-lhes encomendas para as suas casas, como ferramentas digitais de que muitos não dispunham – computadores ou acessos wi-fi – e outros materiais, como objetos relacionados com os projetos que estavam a desenvolver nas suas escolas. E é especialmente gratificante quando recebemos de uma mãe, a resposta de que a filha ficou felicíssima porque, pela primeira vez, tinha recebido correspondência em seu nome.

Há umas semanas, o The Guardian publicava um conjunto de pequenas entrevistas com ilustres personalidades do teatro europeu sobre os efeitos dos confinamentos e da suspensão da atividade teatral na Europa. Registei, por exemplo, as inquietações do diretor artístico do Schaubühne, Thomas Ostermeier, quanto ao teatro em streaming, mostrando-se particularmente cético sobre a capacidade do teatro, que caracterizou como uma “arte 3D” para ser vista ao vivo, em poder competir nos ecrãs com o cinema ou as séries televisivas. Acompanhas estas dúvidas?

Digamos que não me coloco incondicionalmente a favor, nem incondicionalmente contra. Acho que o salto para o digital foi, desde março de 2020, um gesto excecional, um gesto de emergência e, em muitos casos, um gesto de uma enorme generosidade. Mas também penso que, nalguns casos, foi muito pouco original em termos artísticos. Porém, não podia mesmo deixar de o ser. E digo-o porque respondeu, num primeiro momento, com essa espécie de artesanato do online, o artesanato possível que todos conseguimos fazer, para reagir e para dar uma prova de vida. Posteriormente, percebeu-se que o digital não podia substituir de todo a experiência teatral e, portanto, nesse sentido, acompanho muitas das opiniões dos entrevistados no artigo que citaste. Como também percebo outros artistas com quem falo e que consideram o digital um sucedâneo, mas não é teatro, ou seja, que é mais chicória do que café. Porém, é qualquer coisa, talvez uma memória de teatro, ou uma promessa de teatro…

Podes concretizar?

Parece-me que o mais importante não é o rótulo. Ou seja, não é tanto saber se é teatro ou não, mas que importância pode ter. No TNDM II, verificámos que o salto para o digital de muitos conteúdos contribui para a democratização do acesso à nossa atividade. Claro que podes dizer-me que não é a democratização do acesso ao teatro, porque não é teatro. Mas é divulgação de teatro, é dar a conhecê-lo. Há, portanto, qualquer coisa no digital que permite essa democratização das ideias e dos discursos artísticos relacionados com o teatro. E até pode ter uma dimensão artística e criativa muito interessante.

Poderá haver, no futuro, espaço para este tipo de formatos na programação dos teatros, ou extinguir-se-á naturalmente com o fim da pandemia?

Vamos por partes. Acho que ainda não fazemos objetos francamente interessantes no digital, por ser uma solução de recurso. Porém, já não é um recurso de emergência como no início da pandemia, e hoje até se filmam melhor as peças, embora ainda sem o tempo, o pensamento e o investimento artístico, mas também financeiro, para que aquela filmagem seja uma obra de arte em si. Acredito estarmos numa fase de transição, e arrisco dizer que o digital veio para ficar não só como espaço de comunicação, mas como espaço de divulgação do teatro. Por outro lado, será que vai ser um espaço de criação teatral? Julgo que muitos artistas de teatro poderão olhar para o digital como o seu palco privilegiado, e não tenho dúvidas que, a acontecer, surgirão obras artísticas fundamentais. Não sei se lhe chamaremos teatro, mas, como já disse, o rótulo interessa-me muito pouco.

Enquanto artista, já te ocorreu dar esse salto para o digital?

Não. A minha grande fome é estar ao lado do público na Sala Garrett, com os atores em palco, e regressar a essa assembleia humana que é fundamental na minha vida, e espero que fundamental na vida de cada vez mais pessoas. Sei quanto essa experiência pode ser transformadora e necessária.

E enquanto diretor artístico do TNDM II?

Posso avançar que, na próxima temporada, o TNDM II vai fazer uma aposta no digital completamente inédita. Aposta que passará não só pela criação de conteúdos expressamente pensados para o digital, mas também pela forma como filmamos os espetáculos, que deixarão de ser encarados como registos e ganharão a forma de uma obra em si.

Nos últimos anos, foste amplamente reconhecido enquanto homem do teatro com a atribuição de importantes prémios e distinções nacionais e internacionais (o Prémio Europa Novas Realidades Teatrais, a ordenação de cavaleiro da Ordem das Artes e Letras de França, o Prémio Pessoa). Que impacto têm estes prémios no teu percurso?

Os prémios são sempre embaraçosos para mim. Digo isto porque não vejo o trabalho artístico como uma competição e tenho horror aos pódios que perfilam os melhores de…, os melhores da sua geração, os melhores de todos os tempos, etc. No entanto, os prémios são uma enorme dádiva porque permitem ver orgulho em quem gosta de nós (a maior alegria que tive ao receber o Prémio Pessoa foi observar a felicidade da minha filha). Eventualmente, do ponto de vista de algumas pessoas, poderá existir uma certa mudança no modo como passam a encarar o meu trabalho, e espero sempre que essa atenção se estenda também a quem trabalha comigo e, de certo modo, a quem trabalha no teatro em geral. Um Prémio Pessoa para um artista de teatro ou uma distinção internacional para um diretor artístico de um teatro nacional português podem ser formas de dar visibilidade e carinho ao teatro e à criação artística em Portugal, embora não queira, nem deva assumir-me como representante de todos os artistas.

Toda esta consagração alterou alguma coisa no teu modo de trabalhar?

O trabalho que faço não pode ser conjugado no singular porque existe uma tremenda influência de quem trabalha comigo, sejam aquelas pessoas que o fazem permanentemente no TNDM II (como a Magda Bizarro, o André Pato, o Rui Simão, a Cláudia Belchior, a Carla Ruiz, entre tantos outros), sejam os atores que me têm acompanhado há anos. Uma boa parte do meu trabalho é devedora de artistas, como a Isabel Abreu, o Tonán Quito ou o Gonçalo Waddington… Acima de tudo, os prémios, ou essa consagração, confirmam a minha convicção num modo de trabalhar e de olhar o mundo. Uma visão que é profundamente coletiva e partilhada com os outros, aqueles que me ensinam ou que me influenciam.

No plano artístico, a pressão não se tornou crescente?

Encaro a criação artística como algo irregular e instável. Por isso mesmo, não vejo a visibilidade que fui ganhando como uma pressão. Movo-me sempre naquela ideia de que o próximo espetáculo pode não ter a qualidade do anterior. Mas até pode ter, ou ser até mais interessante ou, em última instância, ser só eu a achar isso. São consequências naturais da criação artística que é sempre um lugar de tentativa e erro e de aprendizagem, o que leva sempre a um lugar incerto onde não se pode ser sempre eficaz. O maior fascínio do teatro, para mim, é partir para cada espetáculo como um aprendiz que ainda não sabe como vai fazer e, por outro lado, saber que trabalho numa área onde ao final do dia não preciso saber se o resultado é uma cadeira ou um microchip. Tenho é que trabalhar e descobrir mais tarde o que resultou, ou não resultou.

Em 2020 deverias ter dirigido a Royal Shakespeare Company, em Inglaterra, com uma adaptação para teatro dos romances de José Saramago Ensaio sobre a Cegueira e Ensaio sobre a Lucidez. Há novidades sobre o projeto Blindness and Seeing?

Em bom português, e à semelhança de tantos projetos artísticos, está em “águas de bacalhau”. Chegou a ser completamente cancelado mas, entretanto, houve uma retoma de diálogo no sentido desse projeto vir a ser concretizado. Com muita pena, não o será até final de 2022, o ano em que se celebra o centenário de Saramago. Mas, não desisti do projeto, à semelhança de outros que vinha a desenvolver e que ainda não tinham sido tornado públicos.

Fora de “águas de bacalhau” está o teu regresso ao Festival d’Avignon, e desta feita com um dos espetáculos mais aguardados do ano no panorama teatral europeu, ou não estivesse, a encabeçar um grande elenco luso-francês, a atriz Isabelle Huppert. Este Cerejal de Tchekhov é o maior desafio da tua carreira até ao momento?

O próximo espetáculo é sempre encarado como o meu maior desafio neste caminho no teatro. Este tem a particularidade de envolver uma atriz que, para além de ser uma artista extraordinária, é uma das mais celebradas do planeta, o que faz com que a peça gere uma enorme expectativa. Mas, o espetáculo conta com uma equipa artística absolutamente brilhante, e que me honra muito dirigir. Por outro lado, a apresentação vai ser feita no Cour d’Honneur du Palais des Papes, que é o palco histórico, e o principal, do Festival d’Avignon.

O encontro com Isabelle Huppert é o culminar de uma cumplicidade artística há muito estabelecida entre os dois?

Vem, de facto, de muitas conversas que fomos tendo ao longo dos anos. A dada altura, confessei-lhe que se só pudesse encenar um texto que não fosse escrito por mim, seria certamente O Cerejal. E a Isabelle Huppert diz-me que o desafio que lhe faltava viver no seu percurso de atriz era interpretar Tchékhov, algo que, surpreendentemente, nunca fez. Nesse momento, acho que houve uma espécie de faísca, as coisas começaram a ganhar forma, envolvemos o Festival d’Avignon e, ao longo do último ano e meio, fomos dando forma ao projeto.

Quando começam os ensaios?

Começam já no próximo mês de maio, e irão decorrer entre Paris e Avignon, para estrear no Festival a 6 de julho.

O espetáculo entrará, meses depois, numa digressão que arranca, precisamente, em Lisboa…

Em dezembro, no TNDM II. Depois há várias datas já agendadas em 2022, com passagem por alguns grandes teatros europeus, como o Odéon em Paris.

Com tantas solicitações e projetos em curso, como é, por norma, a tua atividade diária?

A minha atividade diária é preparar espetáculos, escrever teatro, imaginar encenações, ou seja, estar dedicado à criação. E a isso acresce ser também o diretor artístico do TNDM II, algo que é muito desafiante e obriga a um uso do tempo muito intenso, ainda mais nesta altura. Mas, sem a faceta artística não teria combustível para enfrentar as dificuldades que esse papel comporta.

Se surgisse o desafio de dirigires um outro grande teatro europeu ou uma companhia de renome internacional, o que farias?

O meu compromisso com o TNDM II é, neste momento, absoluto, e a ele sou leal, transparente e radicalmente comprometido. Acho que há muito trabalho para fazer e é o único teatro que me vejo dirigir em Portugal, sobretudo agora, porque é uma história de amor consumada. Qualquer projeto futuro depende muito dos desafios e do projeto em si, e da possibilidade de continuar a trabalhar enquanto artista. Só começo a pensar no futuro quando esse futuro me entra pela porta dentro.

Mas tens essa ambição?

À exceção dos espetáculos, nunca fiz planos sobre o que iria fazer a seguir. Posso dizer que a lista de espetáculos que gostaria de fazer é suficiente para encher um caderno, e sei que nunca os irei fazer a todos. Como fui artista independente durante largos anos, habituei-me (e espero nunca o esquecer) a inventar os meios para fazer aquilo a que me proponho. Eduquei-me a imaginar muito à frente, mas nunca a planear um percurso. Logo, como não me vejo a dirigir instituições para o resto da vida, nem vejo o meu percurso como uma carreira, não sustento esse tipo de ambição. Porém, não digo que não haja por aí uma aventura absolutamente fascinante que me possa vir a bater à porta. Digamos que a porta está destrancada para a vida me colocar desafios e novas aventuras.

Moonspell

Hermitage

Em fevereiro passado, os Moonspell – a mais conhecida (e internacional) banda portuguesa de heavy-metal – lançaram o seu 13.º disco de originais. Hermitage não podia ser mais apropriado para os tempos que vivemos, embora o vocalista Fernando Ribeiro garanta que a inspiração não tenha sido a pandemia: “encaixa-se que nem uma luva, o que o torna – infelizmente – ainda mais exato”. O álbum começou a ser escrito em 2017 e fala sobre “a atomização do mundo, do distanciamento social que, não sendo uma questão sanitária na altura, nem obrigatória por lei, era uma realidade. O disco é sobre isso, só nos importarmos connosco e não viver para a nossa comunidade”. Em tempos tão negros, “até a dançar a lambada conseguimos ser mais felizes do que a ouvir as notícias”, constata.

Apesar do confinamento, a banda manteve contacto com os seus seguidores: “os músicos adaptam-se, os fãs também. Temos desenvolvido imensos conteúdos online desde encontros com os fãs a concertos virtuais e temos uma loja online que trabalha muito bem”.

No próximo ano, os Moonspell comemoram 30 anos de carreira. Sobre a data, o músico vaticina três cenários possíveis: “num mundo perfeito voltamos aos Coliseus. No mundo possível teremos duas tours internacionais já planeadas. Num mundo pior, ficamos por aqui, e já não foi mau”.

Rua das Pretas

Um copo de fado, dois de bossa nova

Um Copo de Fado, Dois de Bossa Nova é o mais recente disco de Rua das Pretas. O projeto comunitário, da autoria do cantor e compositor brasileiro Pierre Aderne, mistura bossa-nova, fado, morna, storytelling, amigos e vinho. O novo trabalho foi gravado há precisamente um ano, antes do primeiro confinamento, e, segundo Pierre, é uma espécie de “pequeno manual da sociologia de ‘tasca’ que sublinha Lisboa como a capital da música de língua portuguesa”.

Antes da pandemia, o músico juntava, aos sábados, num palacete no Príncipe Real, “a comunidade musical de Portugal, Brasil e África lusófona” para cantar, tocar e partilhar histórias. Para Aderne, a música só faz sentido assim: “fui aluno de uma escola onde a música só podia ser feita com aqueles que se pode convidar para a sala de casa.”

O novo disco mantém este espírito de partilha e parceria, e conta com “os cúmplices Francis Hime, Gabriel Moura, Pedro Luis e José Eduardo Agualusa”. Contém ainda uma regravação de Náu Frágil (uma composição de Pierre Aderne e Marcio Faraco gravada por António Zambujo em 2012). Para o músico, “fazer este disco neste isolamento foi uma vacina contra o tédio”.

Luca Argel

Samba de Guerrilha

A viver em Portugal há dez anos, o brasileiro Luca Argel lançou, recentemente, Samba de Guerrilha. O novo trabalho viaja pela centenária história do samba, marcado por luta, glória e desventuras. Segundo o próprio, a ideia surgiu “do desejo de complementar a [minha] vivência musical no samba com o conhecimento da história do género.”

A pesquisa que fez para o disco levou-o a perceber “como muitos dos nossos problemas sociais do presente – como a desigualdade e o racismo – vêm de erros cometidos no passado, mas que continuamos a repetir. Como o samba foi muitas vezes vítima e testemunha dessa história, quis fazer do Samba de Guerrilha um trabalho de memória, que deve ser o primeiro passo em direção à superação destes problemas”. O disco foi editado em forma de jornal ilustrado (com desenhos de José Feitor), “um formato que dá o máximo destaque às palavras, além de ser também um objeto simbólico, que evoca direitos como a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa – direitos que nalgumas histórias presentes no álbum foram atacados por regimes autoritários.”

Não poder apresentar ao vivo o novo disco é, naturalmente, “frustrante” para o cantor, que tenta ver o copo meio cheio: “gosto de pensar que a ausência de programação cultural nas cidades talvez abra mais tempo para que as pessoas ouçam o álbum com mais vagar, mais atenção. É um álbum longo e com muitas camadas de informação, e este tempo a mais para investir pode ser uma mais valia”.

Rogério Charraz

O Coreto

O Coreto é o novo disco de Rogério Charraz. O tema nasceu do fascínio do músico pelos coretos enquanto símbolo cultural e elemento arquitetónico. As letras ficaram a cargo de José Fialho Gouveia, uma parceria que vem desde o terceiro disco do músico, Não tenhas medo do escuro. “Nunca mais nos largámos e fomos aprofundando esta ligação que vai sendo mais forte a cada canção que fazemos juntos”, reforça o cantor.

O Coreto conta com produção de Luísa Sobral, “uma escolha natural, tendo em conta a sonoridade que queríamos para o disco e o entusiasmo que ela demonstrou desde a primeira conversa”. Para se dedicarem a este disco, os três passaram três dias num retiro criativo em Alpalhão. O disco saiu em fevereiro passado, mas ainda não pôde ganhar vida em cima do palco, o que o músico considera ser “muito frustrante, tendo em conta a forma como tem sido tão bem recebido pelo público e pela imprensa”. Em circunstâncias normais, refere, “seria expectável que houvesse várias datas marcadas para o verão, mas com a incerteza em relação ao calendário do desconfinamento, todos os programadores estão muito relutantes em definir a programação.”

O cenário pode não ser muito animador, mas o músico vê o lado positivo: “o entusiasmo que este disco tem gerado dá-nos muito alento e faz-nos esquecer um pouco o momento difícil que vivemos. Tem funcionado como um enorme balão de oxigénio.”

O Gajo

Subterrâneos

O Gajo (nome artístico de João Morais) acaba de lançar o seu terceiro disco de originais, Subterrâneos. Há um ano, o músico não tinha a intenção de gravar um álbum novo, mas rapidamente viu os seus planos mudarem quando, em pleno confinamento, se viu “mergulhado em novas ideias e composições.”

O novo trabalho é descrito pelo próprio como sendo de “grande honestidade”. O artista concentrou-se “em transformar toda uma energia negativa gerada pela pandemia em algo positivo”. Subterrâneos marca encontro com a poesia de “Bocage, Camões, Fernando Pessoa, Arthur Rockzane ou Jesus Lizano. Há ainda sombras de Nietzsche, a vida trágica de Mark Sandman ou a conspiração da Coruja, tudo isto criando ambientes destintos, mas num todo consistente e sempre liderado pelo som envolvente da viola campaniça.”

O trabalho gráfico não foi deixado ao acaso. A capa tem por base uma pintura do artista plástico Mutes e mostra “uma série de figuras disformes que representam essa imagem subterrânea que pode ser a de cada um de nós.”

Enquanto (alguma) normalidade não regressa, o disco não poderá subir a palco. Ainda assim, O Gajo mantém-se otimista: “o mais importante era construir um disco a partir desta paragem, rentabilizar este tempo para não o dar como perdido e tirar desta experiência algo construtivo. Apresentar um disco ao vivo faz parte de uma rotina que não é a que vivemos neste momento e por isso os planos têm de ser adaptados e os concertos terão de esperar.”

Dom La Nena

Tempo

Dom La Nena nasceu no Brasil, cresceu na Argentina e fixou-se em França, dominando o português, o espanhol e o francês desde criança. A cantora considera as três línguas como maternas, o que influencia o seu processo criativo: “começo pela parte musical, que ‘pede’ certos sons próprios de uma ou outra língua. Muito raramente, começo a compor uma canção já sabendo o idioma que virá. É algo completamente imprevisível, a canção é que decide.”

Em fevereiro, Dom La Nena lançou o disco Tempo, onde o violoncelo ganha um som novo e moderno: “desta vez queria concentrar-me no violoncelo e na minha voz. São elementos muito meus, que conheço intimamente”. A artista escreveu o disco praticamente todo durante a gravidez, o que influenciou muito o resultado: “encontrei-me num momento mais calmo, mais solitário, de reflexão e de espera. As canções surgiram e logo percebi que a temática era a passagem do tempo, os ciclos da vida. É um pouco misterioso, as canções surgem por elas mesmas, como se o ‘eu’ colocasse em pausa o lado consciente, e deixasse o inconsciente operar.”

Longe dos palcos devido à pandemia, a artista diz sentir uma “falta imensa da troca de energia, de encontrar o público, de dar vida às canções”. O ano tem sido difícil para todos os músicos, e a violoncelista já viu mais de 60 concertos serem cancelados. “Infelizmente não há muito a fazer, é respirar fundo e esperar que tudo isto passe logo”.

Gisela João

AuRora

Gisela João é uma das mais importantes vozes femininas do fado. A artista barcelense lança, em abril, o novo disco, AuRora, rompendo com um jejum de cinco anos. Sobre este intervalo de tempo, a cantora desvaloriza: “não penso muito nisso. Demorei o tempo necessário até sentir que tinha alguma coisa para dizer.”

O título do novo álbum não podia ser mais literal: “defino este disco como uma aurora, na verdade, porque tem uma mensagem de esperança. Hoje em dia vivemos tão intensamente as redes sociais, onde tudo parece ser perfeito, e isso é uma ilusão. Gosto da ideia de assumir que as coisas nem sempre estão bem. É essa a mensagem deste disco: as coisas podem estar cinzentas, mas sabemos que vão melhorar.”

As salas de espetáculos reabrem a 19 de abril, mas ainda é cedo para saber quando irá AuRora subir ao palco: “estou pronta para cantar, mas prefiro não criar expectativas”. Com o disco pronto há algum tempo, Gisela sentiu que estava na altura de o lançar: “estava há um ano na gaveta à espera. Tinha de o lançar agora, em que estamos a viver uma nova aurora”. A artista diz sentir “muitas saudades do palco, da [minha] equipa, do público”, e faz uma confissão: “não canto só para mim, faço isto para as pessoas. Faz-me muito bem cantar, é uma catarse, mas gosto de pensar que vou ajudar alguém, que vou falar sobre as histórias de quem me está a ouvir. Gosto de pensar que as pessoas, quando me ouvem, se vão encontrar, e que vai funcionar como uma catarse para elas também.”

paginations here