O facto de ser filho de um músico influenciou o seu percurso?

Influenciou muito. A minha casa era uma casa de música. Mais do que cantor e instrumentista, o meu pai era compositor. Era uma profissão muito daquela época, hoje em dia já não se encontra muito. Não era artista de se apresentar ou tocar ao vivo, ele compunha as músicas e mandava-as para os cantores daquela altura. Era muito interessante, ele frequentava muitos saraus, rodas de samba… Nos estúdios de gravação havia umas salas que os compositores frequentavam para se encontrarem com os cantores e para lhes mostrarem as músicas. Eu ia muitas vezes com o meu pai porque gostava de assistir às gravações no estúdio. Para mim era um acontecimento incrível. A experiência no estúdio é muito sensorial, como se entrássemos dentro do som. Naquela época (final dos anos 70 e início dos anos 80), era incrível poder assistir aos músicos a gravarem presencialmente. O samba, que era o meio onde o meu pai estava mais inserido, é um meio muito alegre, as pessoas são muito divertidas. Tive contacto com vários instrumentos, fui aprendendo sem me aperceber.

Quando percebeu que esse seria também o seu futuro?

Sempre soube. Também gostava de desenhar e pintar e houve uma altura em que me dediquei mais à pintura do que à música. A determinada altura entrei numa escola não convencional, mais experimental, no Rio de Janeiro. Foi ali que, com 12/13 anos, conheci algumas pessoas que são meus amigos até hoje e que são músicos, como o Moreno Veloso. Havia muitos filhos de músicos nesta escola, e estas pessoas também me puxavam para a música.

A sua vida gira à volta da música e das artes visuais. Estes dois universos alguma vez entram em choque ou, por outro lado, são um complemento um do outro?

Acho que está tudo interligado. Temos a capacidade de ser cada vez mais renascentistas, no sentido de podermos ampliar o nosso conhecimento. Acho que todo o tipo de manifestação artística vem do mesmo lugar, o que muda é a forma. A música tem uma forma, a arte visual tem outra. A música, no Brasil, é sempre um encontro, são gerações que se encontram, é algo muito atrativo, muito forte. Já o processo das artes visuais é mais solitário, embora haja coletivos de artistas plásticos. Participo em alguns (aqui em Portugal, com Tomás Cunha Ferreira e no Brasil com outros parceiros). Gosto de ambos, complementam-se, só que a música tem uma demanda de tournées em que se acaba por perder aquela rotina de trabalho das artes visuais. Fica-se muito tempo sem fazer e depois demora até conseguir retomar essa rotina.

Também compõe bandas sonoras para teatro, dança e instalações. De todos os processos criativos, qual lhe dá mais prazer?

Só consigo ter alguma paz existencial se houver alguma ideia a fermentar, alguma coisa a acontecer, porque obriga-me a pensar e é isso que alimenta a vida. Mesmo quando não tenho nenhum projeto, como aconteceu durante o confinamento, tive que inventar. Comecei a compor música nova, conectei-me com outros compositores. É um processo que é contínuo e que nunca termina, não tira férias.

Já trabalhou com diversos artistas como Adriana Calcanhoto, Moreno Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, entre muitos outros… Houve alguém que tenha marcado particularmente o seu percurso?

Tive muita sorte de encontrar e de trabalhar com pessoas que admiro muito, como Gilberto Gil. No caso do Caetano Veloso, por exemplo, antes de ser artista era pai do meu amigo (Moreno Veloso), sempre tive uma grande convivência com ele, ensinou-me muito. Adriana Calcanhoto também foi muito importante, fizemos muitas tournées juntos. Também trabalhei com Domingos de Oliveira (dramaturgo e poeta). São artistas dos anos 60, que criaram a contracultura, a quem devemos muito hoje, todas as nossas vitórias sociais partiram dessa liberdade e da visão do mundo que eles trouxeram. Ter a oportunidade de trabalhar com estas pessoas foi determinante. Eles são muito livres, são generosos. Se nos convidam para trabalhar com eles é para colaborar, não é para nos dizer o que temos de fazer e isso é muito generoso.

Raio é o seu terceiro disco em nome próprio. O que inspirou este trabalho?

Estou sempre a fazer músicas novas e a pensar na possibilidade de um disco. Acho que o disco tem um formato equivalente a um filme ou um quadro. Gosto de pensar na relação das músicas, no lado A, no lado B… Quando tenho um bom conjunto de músicas começo a gravar, mas de forma lenta porque também nunca tenho orçamento para fazer tudo de uma vez. O disco vai amadurecendo, vai crescendo, algumas coisas deito fora, outras refaço. Em relação a este disco, Raio, houve duas coisas que o impulsionaram: uma foi o convite de Lúcia Koch (artista plástica brasileira) para a Bienal de Kansas City. Ela queria fazer uma instalação de arte que tivesse música. Eu compus seis músicas, fizemos uma mixagem em 5.1 e enterrámos, como se fossem uns cogumelos de som. As pessoas que passassem por ali, se quisessem ouvir, tinham que circular. Não era a música inteira que passava pelas pessoas, mas sim as pessoas que tinham que procurar os arranjos andando mais para a direita ou mais para a esquerda, para ter uma ideia da totalidade da música. Fiz os temas e, entretanto, mudei-me para Lisboa e comecei a trabalhar nuns trechos de letras. Outro fator que influenciou este álbum foi o facto de, nos últimos anos, eu ter tido bastante convivência com alguns indígenas brasileiros, sobretudo o povo Huni Kuin. Foi uma verdadeira escola porque eles têm uma visão e uma perspetiva do mundo muito diferente. Estão sempre a partilhar ensinamentos, e às vezes fazem-no de uma forma não verbal, foi algo que me influenciou muito. A arte e a cultura deles são muito antigas, influenciaram muito este disco.

Mudou-se recentemente para Lisboa. De que forma é que esta nova experiência influencia o seu trabalho?

Influenciou muito. No processo artístico podemos ter as nossas raízes, que reverberam ao longo da nossa vida, mas o lugar onde vivemos é muito determinante. É o ar que se respira, a comida que se come, a língua que falamos… Cheguei cá, escrevi algumas músicas, gravei-as, comecei a trabalhar com pessoas de cá e também com brasileiros que moram aqui e tudo isso influencia o trabalho de um artista.

Isso quer dizer que podemos esperar, daqui a algum tempo, um disco inspirado em Lisboa?

Já tenho as músicas feitas [risos]…

No concerto de lançamento deste disco, que acontece em setembro, no Teatro Maria Matos, conta com a colaboração de vários outros músicos. O palco é para estar rodeado de amigos?

Com certeza. A música também é isso: estar ali, naquele momento, a dividir o palco. Com esta crise que se vive atualmente no Brasil, com este novo direcionamento fascista, muitos brasileiros estão a mudar-se para Portugal. Músicos como Ricardo Dias Gomes, João Erbetta, Cláudio Andrade (meu colega de escola)… há muitos músicos brasileiros que moram cá já há algum tempo.

Pegando nessa questão política de que falava, nos movimentos de extrema-direita que têm surgido um pouco por todo o mundo, acha que os artistas – músicos em particular – devem usar a sua voz como forma de combate?

Sem dúvida nenhuma. Quando as coisas estão bem não precisamos de pensar em política, mas quando as coisas correm mal, tudo o que fazemos transforma-se em política nas coisas mais fundamentais, como amar alguém, ter liberdade de fazer música ou querer proteger a floresta. Coisas que são tão óbvias, de repente passaram a ser atos políticos. A arte é o outro lado da moeda do fascismo, é o extremo-oposto. Toda a gente passa a ser um soldado, uns com mais destaque, outros com menos, mas todos a lutar para derrubar o sistema, para poder transformar essa maldade em adubo que possa florescer numa sociedade melhor. É como se tivéssemos uma panela na mão para as pessoas acordarem. Não podemos ficar adormecidos neste período tão determinante da História da Humanidade.

A música salva?

A música estabelece pontes entre essas culturas que conseguiram permanecer conectadas com a natureza e com a própria ancestralidade, seja a cultura negra ou a cultura indígena. A música é uma ponte entre a espiritualidade e o mundo real em que vivemos, é essa a função da arte.

1 – Parque Botânico do Monteiro-Mor

O parque possui uma vasta coleção de espécies botânicas. Aqui encontra-se a primeira Araucaria heterophylla conhecida em Portugal continental. De entre a fauna existente, são de salientar as aves e uma colónia de morcegos-de-peluche.

http://www.museudotraje.gov.pt

Largo Júlio de Castilho – Lumiar, 1600-483 Lisboa

Tel. +351 217 543 920 (bilheteira)

Horário do Museu e Parque Botânico: Terça-feira a domingo, das 10 às 13 horas e das 14 às 18 horas

Encerrado ao público: Segunda-feira, 1 de janeiro, domingo de Páscoa, 1 de maio, feriado municipal (13 de junho), 24 e 25 de dezembro.

2 – Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian

Construído na década de 60 do século XX, é um dos jardins mais representativos do modernismo em Portugal. Inspirado na paisagem portuguesa, na sua dimensão ecológica e cultural, sofreu transformações ao longo do tempo. Desenvolveu-se numa floresta densa e variada, incluindo um lago e refletindo, no seu conjunto, uma ideia de paraíso. Vários percursos são propostos: da luz e da sombra, do lago, da orla, dos cheiros e das vistas.

https://gulbenkian.pt/jardim/

Av. de Berna 45A, 1067-001 Lisboa

Tel.: +351 217 823 000

Horário: Aberto todos os dias, do nascer ao pôr-do-sol.

3 – Parque Eduardo VII/Estufa Fria

Construído na 1.ª metade do séc. XX, é o maior parque do centro de Lisboa. Possui uma faixa central, coberta de relva e buxo, ladeada por passeios e zonas verdes. A noroeste do parque situa-se a Estufa Fria e, a leste, o Pavilhão Carlos Lopes. A norte, encontra-se um miradouro com ampla vista sobre Lisboa, o rio Tejo e a outra margem.

https://informacoeseservicos.lisboa.pt/contactos/diretorio-da-cidade/parque-eduardo-vii

Parque Eduardo VII. 1070-051 Lisboa

Horário do parque: 24 horas

Estufa Fria: Horário de verão das 10 às 19 horas.

Encerra a 1 de janeiro, 1 de maio e 25 de dezembro

http://estufafria.cm-lisboa.pt/

Tel. +351 218 170 996

4 – Jardim Botânico de Lisboa

Jardim científico, inaugurado em 1878, faz parte do Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Entre outras, possui diversas espécies tropicais naturais da Nova Zelândia, Austrália, China, Japão e América do Sul, grande variedade de palmeiras originárias de todos os continentes, e cicadáceas, atualmente raras e um dos ex-libris do Jardim.

http://www.museus.ulisboa.pt/jardim-botanico

Rua da Escola Politécnica, 58, 1250-102 Lisboa

Tel. +351 213 921 800

Horário: Todos os dias, exceto 1 de janeiro e 25 de dezembro.

Inverno: das 10 às 17 horas | Verão: das 10 às 20 horas

5 – Jardim do Príncipe Real

Jardim de inspiração romântica e inglesa, foi construído em meados do século XIX, ao redor de um lago de planta octogonal. Possui vários elementos de estatuária e das várias espécies arbóreas existentes no jardim, destaca-se o grande e secular cedro-do-Buçaco com mais de 20 metros. O espaço possui vários equipamentos, entre os quais, quiosques, esplanada e parque infantil. No subsolo, encontra-se o Reservatório da Patriarcal, pertencente ao Museu da Água.

https://informacoeseservicos.lisboa.pt/contactos/diretorio-da-cidade/jardim-franca-borges

Praça do Príncipe Real, 1250-096 Lisboa

Horário: 24 horas

6 – Jardim da Estrela

O Jardim Guerra Junqueiro, conhecido por Jardim da Estrela, foi inaugurado em 1852. Jardim público, delimitado por gradeamento, foi construído ao estilo dos jardins ingleses, de inspiração romântica. Habitado por fauna diversa, o jardim possui várias plantas exóticas entre a sua diversa vegetação, lagos, cascatas, estatuária, um miradouro e um coreto entre outras edificações.

https://informacoeseservicos.lisboa.pt/contactos/diretorio-da-cidade/jardim-guerra-junqueiro

Praça da Estrela, 1200-667 Lisboa

Horário: Todos os dias., das 7 às 24 horas

7 – Jardim Botânico Tropical

Jardim científico, foi criado em 1906 para dar apoio ao ensino de agronomia tropical. Possui relevantes coleções botânicas com cerca de 600 espécies, sobretudo de origem tropical e subtropical, destacando-se espécies raras como as cicas e os encephalartos. Do património edificado datado do século XVII ao século XX, são de realçar a Casa do Fresco, o Palácio da Calheta e a Estufa Principal.

https://museus.ulisboa.pt/jardim-botanico-tropical

Largo dos Jerónimos, 1400-209 Lisboa

Tel. +351 213 921 808

Horário: Todos os dias, exceto 1 de janeiro e 25 de dezembro.

Inverno: das 10 às 17 horas | Verão: das 10 às 20 horas

8 – Jardim Botânico da Ajuda

Fundado em 1768, é o primeiro Jardim Botânico em Portugal. A arquitetura do jardim é de modelo renascentista e os ornamentos aí existentes são de influência barroca. Organizado em 2 terraços, tem vista sobre o rio Tejo e é habitado por pavões e outras aves. Possui mais de 1600 plantas, entre as quais, um dragoeiro com mais de 400 anos.

http://www.isa.ulisboa.pt/jba

Calçada da Ajuda s/n, 1300-011 Lisboa

Tel. +351 213 653 157

Horário: Dias úteis, das 10 às 17 horas. Fins de semana e feriados, das 10 às 18 horas

Horário de verão: Dias úteis, das 10 às 18 horas. Fins de semana e feriados, das 10 às 20 horas

Encerra a 1 de janeiro e 25 de dezembro

O IndieLisboa – Festival Internacional de Cinema acontece este ano, excecionalmente, no verão, ocupando ao longo de 15 dias o Cinema S. Jorge, Culturgest, Cinema Ideal e Cinemateca Portuguesa com a exibição de obras que estão, grande parte delas, fora do circuito comercial de exibição. Esta 18.º edição apresenta nas várias secções inúmeras estreias internacionais e nacionais, uma retrospetiva da cineasta francesa Sarah Maldoror e um programa dedicado ao realizador colombiano Camilo Restrepo.

As sugestões de Carlos Ramos, diretor e programador

The Sparks Brothers, de Edgar Wright, EUA, 2021, 140’

1 setembro, Cinema São Jorge | Sala Manoel de Oliveira

Diz-se que os Sparks são a banda favorita da tua banda favorita. Um segredo bem guardado para alguns, um perfeito desconhecido para outros. A verdade é que são uma das bandas mais criativas e influentes da história da música, ainda hoje, apesar de mais de 50 anos de carreira. Há pouco mais de um mês estreou o novo filme de Leos Carax, Annette, um musical com argumento e música original da banda e para quem se queira iniciar na música da banda nada como ouvir a obra prima Lil’ Beethoven. Os irmãos Ron and Russell Mael reinventam-se de ano para ano, não são catalogáveis e os seus concertos são um cocktail de humor, energia e classe. Este documentário traça finalmente a história da banda num formato nada convencional, como não podia deixar de ser para quem conhece os Sparks e o realizador, Edgar Wright, também ele de culto (Scott Pilgrim vs the World).

Boca do Inferno – Curtas

2 setembro, Jardim da Biblioteca Palácio Galveias

Aqui está um dos segredos mais bem escondidos do IndieLisboa. A Boca do Inferno é a secção do festival mais selvagem e as curtas desta secção são as mais livres, divertidas e assustadoras. Habitualmente são vistas para lá da meia-noite, durante uma maratona de filmes que acaba por volta das seis da manhã. Com a pandemia, a maratona Boca do Inferno está suspensa, mas pela primeira vez vão poder ser vistas numa sessão ao ar livre. Lutas sangrentas por um prato de comida típica, macacos do nariz que não saem dos dedos, monstros dentro de motores de carros, o fim do mundo, fantasmas que não aceitam o fim de uma relação, culturistas bizarros, o pior palhaço possível para uma festa de anos e um musical de nerds intergalácticos. Um cocktail explosivo para tomar em noite de lua em quarto minguante.

Competição Internacional de Curtas 6

4 setembro, Culturgest | Pequeno Auditório

O IndieLisboa é um festival generalista de longas e curtas metragens e orgulha-se de dar a mesma atenção e importância a ambos os formatos nas várias secções do festival. A competição internacional é uma secção composta por primeiras, segundas e terceiras obras. A curta metragem é o formato de experimentação por excelência, permitindo uma liberdade narrativa e estética sem par. O programa 6 da competição é um exemplo da diversidade de formas e narrativas que pontuam o festival. Uma ficção filmada em película sobre o calor e corpos pendurados nas árvores a comer mangas, uma animação melancólica sobre uma amizade tóxica, um filme abstracto criado a partir de vídeos de satisfação instantânea encontrados na internet e um documentário sobre os sonhos e desejos de um grupo de adolescentes queer que vê o mundo com olhos diferentes e esperança no futuro.

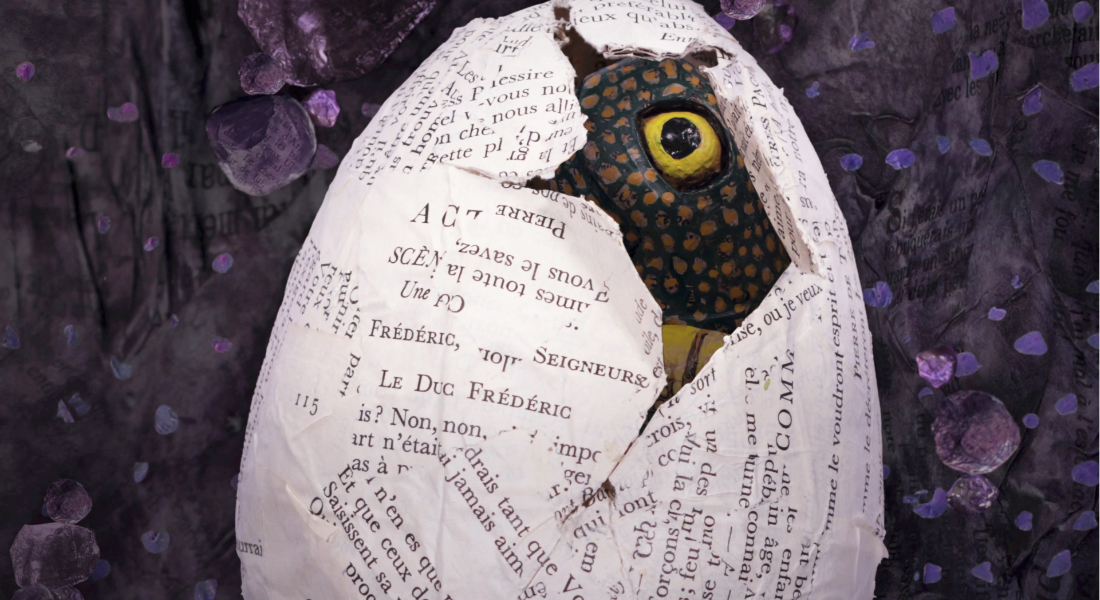

Bom Dia Mundo! (+ 6 anos), Anne-Lise Koehler / Éric Serre, França, 2019, 61’

4 setembro, Jardim da Biblioteca Palácio Galveias

Uma das missões primordiais do IndieLisboa passa pela formação de públicos, contribuindo a secção IndieJúnior para a formação estético-cultural de crianças e jovens entre os 4 meses e os 15 anos. Foi também uma das secções mais afectadas pela pandemia. Todo o trabalho com as escolas está praticamente suspenso, no que diz respeito a ver os filmes em sala. Esta edição, tal como a passada, não terá a energia dos milhares de alunos das escolas a correr e a gritar de entusiasmo pelos foyers do cinema e a aplaudir e vocalizar as emoções dentro das salas de cinema. Mas continua a haver espaço para as famílias. Bom dia Mundo! é um delicado e delicioso filme, feito com figuras de papel machê animadas em stop motion e esculturas feitas à mão em cenários meticulosamente pintados. Uma sessão ao ar livre que se traduz num momento familiar mágico.

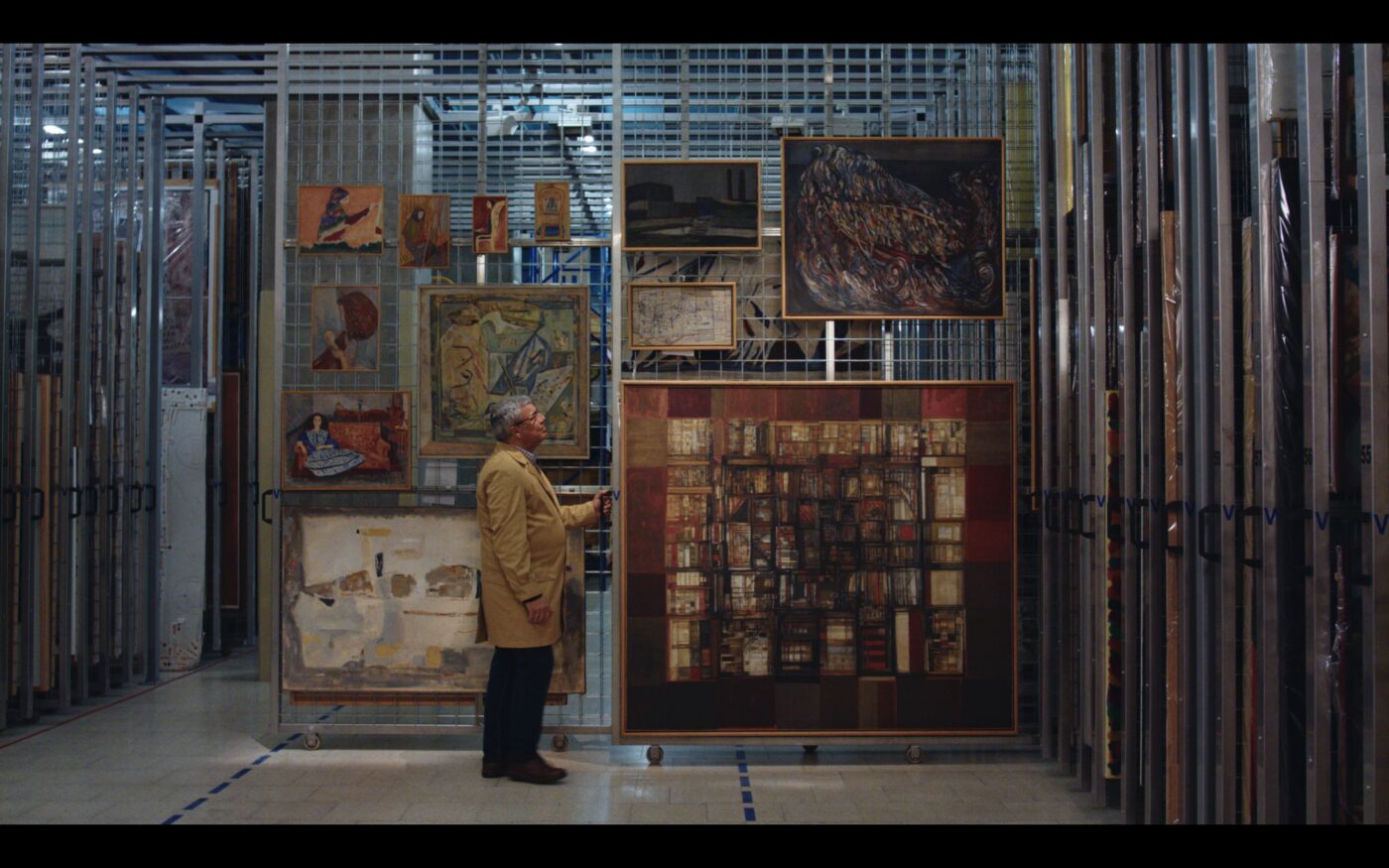

Vieirarpad, de João Mário Grilo, Portugal, 2020, 90’

5 setembro, Culturgest | Grande Auditório

Vieirarpad marca o regresso de João Mário Grilo ao IndieLisboa. Depois de filmes sobre os arquitectos Raul Lino e Gonçalo Ribeiro Telles é a vez de um documentário sobre Maria Helena Vieira da Silva e Árpád Szenes que arquitectaram também eles uma bela história de amor. O filme promove um olhar sobre a escrita íntima dos artistas plásticos, através de uma documentação exaustiva da vida do casal no período retratado. A relação é feita de enorme sensibilidade, protecção mútua e de respeito pelo espaço e imaginário do outro. O filme tem um olhar clínico e seguro. Que existissem mais histórias de amor assim.

As sugestões de Anastasia Lukovnikova, programadora

Shiva Baby, de Emma Seligman, EUA, 2020, 77’

2 setembro, Culturgest | Grande Auditório

Uma das sete mulheres realizadoras que integram a Competição Internacional do IndieLisboa deste ano, Emma Seligman diz que o seu filme, uma comédia, evidencia “como ser uma jovem mulher é um filme de terror”. A protagonista de Shiva Baby está, de facto, horrorizada, presa numa claustrofóbica cerimónia fúnebre entre os metediços membros da família, a ex-namorada, o sugar daddy, a mulher dele e o bebé deles. Ansiedade no lugar de uma faca cortante, pausas constrangedoras no lugar de poças de sangue, e talvez um abraço e um donut para acalmar as lágrimas depois da última luta, neste terror que é a existência diária de uma mulher que revemos nas nossas vidas, mas com sentido de humor.

The Inheritance, de Ephraim Asili, EUA, 2020, 101’

2 setembro, Cinema São Jorge | sala 3

3 setembro, Culturgest | Pequeno Auditório

Na sua primeira longa-metragem, que se junta à Competição Internacional do IndieLisboa, Ephraim Asili recria as próprias experiências vividas numa comuna marxista. The Inheritance retrata o dia-a-dia de um colectivo negro na Filadélfia em toda a sua glória de recitais de poesia Afro-Americana e seminários sobre línguas sudanesas, mas também nas suas quedas e lutas mesquinhas da vida comunal. Asili faz uma mistura improvável entre performance, palestra, trabalho de arquivo, catálogo e narrativa ficcional para trazer para o primeiro plano a riqueza da experiência negra e oferecer esperança no possível (diferente) futuro.

A Cidade dos Abismos, de Priscyla Bettim / Renato Coelho, Brasil, 2021, 84’

2 de Setembro, Cinema São Jorge | Sala 3

É uma noite quente de Natal na cidade de São Paulo e duas amigas, mulheres-trans e prostitutas, celebram num bar, mas a festa não durará muito tempo. Em breve, sangue será derramado, a festa tornar-se-á num film noir e começará uma luta por um final mais feliz, neste mundo onírico demarcado pelos grãos da película. Priscyla Bettim e Renato Coelho fazem desta primeira longa-metragem, A Cidade dos Abismos, um cocktail molotov dos momentos mais expressivos do cinema Brasileiro – do surrealismo de Peixoto, às cores saturadas de pornochanchadas, passando pela acção política do ambicioso Cinema Novo. O IndieLisboa providencia o espaço para a estreia mundial do filme na competição da secção Silvestre.

Sambizanga, de Sarah Maldoror, Angola / França, 1973, 102’

1 e 8 setembro, Cinemateca Portuguesa | Sala Félix Ribeiro

Uma peça fundamental na obra da pioneira do cinema africano Sarah Maldoror, Sambizanga, que retrata o início da Guerra Angolana pela Independência, desviando a câmara do campo de batalha para iluminar a resistência invisível daqueles deixados para trás: mulheres, crianças e idosos. Com esta primeira longa-metragem, Maldoror estabelece o enquadramento para a sua futura oeuvre, onde nunca pára de questionar o mundo pós-colonial, e que torna, no processo, uma ode à negritude como modo de vida, aliada às suas políticas e arte. O IndieLisboa leva 46 obras de e sobre Maldoror até aos espectadores Portugueses, muitos destes nunca antes mostrados em Portugal, numa retrospectiva co-programada com a Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema.

The Color of Pomegranates, de Sergei Parajanov, União Soviética, 1969, 78’

5 setembro, Cinema Ideal

Uma oportunidade rara de aproveitar a cópia recentemente restaurada da assombrosa obra-prima de Sergei Parajanov, The Color of Pomegranates é uma viagem inesquecível pela cultura e folclore da Arménia. O filme que retrata a vida do trovador do séc. XVIII Sayat-Nova através de uma série de tableaux vivant, que transplantam a poesia para a narrativa visual de forma única. O filme integra um programa no festival composto por quatro outros filmes que trabalham com géneros literários na sua base: um conto (2001: A Space Odyssey), uma peça de teatro (Enrico IV), um romance (Fahrenheit 451), uma novela (Morte a Venezia), num programa realizado em parceria com o festival literário Lisboa 5L.

Programação integral aqui

Criar “um lugar de amor” para reivindicar aquilo que é humano, num tempo de desumanização, ainda mais acelerada por uma pandemia. Este é o propósito da terceira edição da BoCA, que começa em Lisboa, Almada e Faro, no início de setembro, prolongando-se até 17 de outubro.

Mais do que um festival, neste ano de 2021, a BoCA procura, nas palavras do diretor artístico John Romão, manter “viva a sua missão no apoio a novas linguagens, privilegiando os espaços ‘entre’ – por exemplo, entre o performativo e o visual –, novas comissões a artistas portugueses e estrangeiros, no diálogo trans (por isso, transgénero em todas as suas significações) implementando projetos que propõem uma nova consciência e modelos entre práticas artísticas e sustentabilidade.”

Objetivo a concretizar através de projetos artísticos assinados por dezenas de criadores notáveis que procuram olhar o mundo e questionar narrativas estabelecidas. E, tendo em consideração “uma programação que combina diferentes ritmos de projetos e de relações com artistas e instituições, apoiando-se numa transição de processos de produção e de criação, integrados, plurais e sustentáveis”, a bienal reforça a presença de “projetos de curta duração que reforçam o compromisso artístico e ético com artistas e estruturas de produção, criações que se prolongam no tempo e no espaço por meio de maior compromisso face à curta efemeridade do teatral e do performativo, relações sustentáveis e a longo prazo com artistas e projetos, aprofundamento de reflexões e processos de longa duração que combinam performatividade, visualidade, ativismo e neurociência, um foco na relação direta e representatividade de comunidades locais, artísticas, associativas e de setores diversos, cuja participação ativa é implicada no desenvolvimento criativo de projetos para também iniciar um ecossistema inter-relacional entre arte, sustentabilidade e ciência através do projeto A Defesa da Natureza.”

Este último propósito será desenvolvido naquele que é um projeto a dez anos, o qual, numa primeira etapa, se propõe, até dezembro deste ano, a patrocinar a plantação de sete mil árvores de espécies autóctones, através da vontade de 7.000 artistas/cidadãos. Do ponto de vista artístico, este projeto inclui já nesta edição uma série de ações performativas em espaços naturais das três cidades de acolhimento intitulada Quero Ver as Minhas Montanhas. Com curadoria de Delfim Sardo e Sílvia Gomes, as diversas performances são protagonizadas por artistas como Sara Bichão, Diana Policarpo, Dayana Lucas, Gustavo Sumpta, Gustavo Ciríaco, Musa Paradisiaca e o coletivo Berru.

A programação lisboeta

Como vem sendo habitual, a BoCA não se fixa em Lisboa, e se nas edições anteriores se “descentralizou” a cidades do norte do país, este ano atravessa o Tejo, instala-se em Almada, e ruma a sul, até ao Algarve, à cidade de Faro.

Pela capital, o arranque da bienal começa com a primeira instalação de grande escala de Grada Kilomba, que se estende junto ao rio por 32 metros de comprimento, na Praça do Carvão do MAAT. O Barco/The Boat propõe lançar “uma nova narrativa coletiva nesse mesmo espaço público, construída a partir da história da desumanização, da violência e do genocídio dos povos africanos e indígenas.”

Entretanto, no Museu Nacional de Arte Antiga, a artista alemã Anne Imhof apresenta a vídeo-instalação Untitled (Wave) na Capela das Albertas, local anteriormente habitado apenas por mulheres em reclusão; e no Palácio Pimenta, a rapper Capicua estreia-se enquanto autora de teatro e dirige o ator Tiago Barbosa em A Tralha, “uma dissertação emocional que parte da história de um homem que fica sozinho, nos longos meses de confinamento, rodeado de matéria inerte, entulho e recordações.”

A propósito de estreias no teatro, a BoCA trouxe para Lisboa o consagrado cineasta norte-americano Gus Van Sant, que apresenta, a partir de 23 de setembro, na Sala Garrett do Teatro Nacional D. Maria II, a sua primeira criação de palco com uma equipa artística totalmente portuguesa. Andy é um musical que “reconstrói o passado de um Andy Warhol em início de carreira, através de uma narrativa ficcional construída a partir de factos reais e de memórias, mas também da imaginação.”

Lisboa vai ainda ser “palco” de O Terceiro Reich, uma vídeo-instalação performativa daquele que é um dos maiores nomes do teatro europeu, o italiano Romeo Castellucci (Museu Nacional dos Coches, a 9 e 10 de setembro); da performance/instalação Overlapses, Riddles & Spells, de Andreia Santana (CCB, 9 a 12 de setembro); dos vídeos oníricos da polaca Agnieszka Polska presentes em The New Sun (Reserva da Patriarcal, de 13 de setembro a 17 de outubro) – ela que também estará na Casa da Cerca, em Almada com uma outra instalação vídeo, I Am the Mouth; ou de Passages, projeto nómada do coreógrafo Noé Soulier, que explora a relação entre o movimento dos corpos e dos lugares onde estes inscrevem as suas ações, sendo que, em Lisboa, acontece nas salas do Museu Nacional de Arte Antiga (17 e 18 de setembro), estabelecendo um diálogo entre os bailarinos e os objetos escultóricos.

Outro dos grandes destaques desta BoCA é o projeto assinado pelo cineasta Pedro Costa com os Músicos do Tejo. As Filhas do Fogo junta cinema, música e teatro para contar a saga de três jovens irmãs cabo-verdianas que, chegadas a um porto europeu, depois de mais uma erupção devastadora do vulcão do Fogo, vão deambulando, de mãos dadas, evocando os seus medos secretos através da música e do canto. Este ansiado espetáculo é apresentado no Capitólio, a 17 e 18 de setembro.

Na programação lisboeta refiram-se ainda projetos de duplas como António Poppe e La Familia Gitana, Tânia Carvalho e Matthieu Ehrlacher, Gabriel Ferrandini e Hugo Canoilas, Joana Castro e Maurícia Neves; as performances duracionais de Miles Greenberg ou de Carlos Azeredo Mesquita; e ainda dois filmes inéditos do nova-iorquino Khalik Allah. A programação integral para as três cidades BoCA pode ser consultada aqui.

Entraste em contacto com a música muito cedo. Isso influenciou o teu percurso artístico?

Sempre tive essa queda para a música, mas também para outras áreas. Nunca assumi que poderia viver exclusivamente da música – embora o desejasse – mas, por alguma razão – talvez pelas pessoas que me rodeavam – sempre fui empurrado para outros caminhos, mas que, de alguma forma, funcionavam como alibis para poder continuar a trabalhar na música. Olhando para trás, a música sempre esteve muito presente na minha vida. Lembro-me que ia para aulas e estava sempre a pensar em música e a compor. Creio que sim, que o facto de ter tido contacto muito cedo com o universo musical influenciou esta minha vontade.

Porquê este nome artístico?

Um dia, um amigo meu sugeriu – devido ao meu ar nórdico – o nome Príncipe Sueco. Para além disso, eu tinha um grande fascínio pela lenda do D. Sebastião e por todo o mistério e teorias que a envolvem (de tal forma que comecei a investigar mais sobre esse assunto). Surgiu essa sugestão e acabei por optar por um nome mais simples – Príncipe. Mais tarde comecei a analisar a etimologia da palavra e pareceu-me interessante. ‘Príncipe’ vem da palavra ‘principio’, promessa…

Para além de dares voz às canções que escreves, tocas piano, flauta, trompete, percussões, baixo, entre outros instrumentos. Como é que se consegue gerir tudo isto?

Basicamente com muita persistência. Um deles – o trompete – até aprendi especificamente para este álbum. Tenho curiosidade por muita coisa. Tecnicamente, as músicas têm várias camadas. Penso logo em tudo, nas texturas que gostava que a música tivesse, mas depois vou por camadas: começo pela estrutura, pego no instrumento que acho que faz sentido e vou perceber onde é que ele se encaixa melhor e depois gravo. Depois faço o mesmo com os outros instrumentos, é uma questão de ir gerindo prioridades.

Há algum que gostes mais de tocar?

Gostava muito de dominar o trompete, mas comecei há pouco tempo. Só aprendi para poder incluir no disco e consegui aprender o suficiente para tocar aquilo que era necessário… A bateria é talvez um instrumento mais livre, mas gosto muito de todos.

E qual é o conceito deste disco? O processo de trabalho foi diferente do primeiro?

Sim, foi diferente. Este disco tem muitos conceitos no seu interior. Não é suposto ser um disco extremamente conceptual. Comecei por uma coisa pequena, que era captar a sensação de que as coisas não são estáticas, estão sempre a mudar à nossa volta. Nós tentamos pôr contornos, mas na verdade as coisas estão todas fundidas e estão constantemente a chegar-se uma à frente, depois outra e depois outra ainda… Eu quis captar essa sensação de diálogo que não tem propriamente um corpo mas, ao mesmo tempo, está dentro de alguma coisa. Parti daí, dessa sensação de que está tudo a mover-se livremente (mas que ao mesmo tem um centro, um lado íntimo que não é fixo nem palpável). À medida que se vai tornando mais real, vai sendo necessário pôr sensações e projeções reais… daí parti para milhares de outros significados. Cada música tem o seu significado distinto.

O disco chama-se Lugares de Memória. Qual é a mensagem por trás deste título?

Estava a passear pelo interior-norte do país e vi uma placa com essa expressão. Pareceu-me um conceito interessante, por isso fui investigar. Descobri que havia ali um conceito histórico moderno, que surgiu nos anos 80 e que basicamente procurava registar os momentos históricos simplesmente simbólicos. Por exemplo, ‘um minuto de silêncio’ é um lugar de memória porque as pessoas habitam-no, estão num espaço físico, e estão a exercer alguma coisa que passa através do tempo. Este conceito pareceu-me que se identificava perfeitamente com a ideia que pretendia pôr em cada música: algo simbólico e universal, mas ao mesmo tempo coabitável e muito pessoal.

Como funciona o teu processo de composição, o que te inspira?

Acontece de formas muito diferentes, não há um método fixo. Raramente surge de forma forçada. Normalmente estou a tocar e surge-me uma ideia, ou vou a andar pela rua e lembro-me de alguma coisa interessante. Parte sempre de algo espontâneo. Às vezes, quando as coisas surgem, não sabemos bem por que razão surgem, ou para onde vão. Quando tenho uma ideia mais concreta do que quero explorar ou transmitir num tema, aí vou ao meu arquivo de ideias e percebo que comecei aquela música sem saber. Pego nessa ideia e tento fundi-la com a canção que estou a criar.

O disco conta com a participação do guitarrista Bernardo Couto. Como surgiu a ideia de ter a guitarra portuguesa neste disco?

Precisava de um elemento que tivesse o máximo de espectro possível, para não ter a presença de muitos instrumentos. Gosto de me reduzir ao essencial e fazer com que as coisas funcionem, gosto desse desafio. Precisava de um som que fosse próximo, mas ao mesmo tempo imprevisível, que deslizasse. A guitarra portuguesa pareceu-me o instrumento mais vivo, com todas estas características… além disso, tem uma sonoridade de que gosto bastante. Tem o seu peso histórico e não tem sido muito utilizada fora desse contexto.

Dia 22 apresentas este disco no Time Out Market. Como vai ser apresentar um disco em plena pandemia?

Vai ser um concerto mais de aquecimento, porque já não toco ao vivo há muito tempo e o espaço também não é propício a um grande concerto porque o som é muito difuso. Vai ser reduzido ao mínimo de elementos possível: piano e viola da terra [instrumento típico dos Açores]. Vamos tentar fazer isto resultar com uma base rítmica atípica, mas ainda estou a pensar nisso. À partida terá este carácter mais minimalista e intimista, mas será intenso na mesma.

Que efeito teve a pandemia no teu trabalho?

Quando a pandemia surgiu, eu tinha tido uns meses muito difíceis, porque estive doente, fui operado e não conseguia cantar. Estava a meio do processo de gravação quando tive este percalço. Nesse sentido foi bom, porque consegui acabar com calma tudo o que me faltava compor. No entanto, sempre que tinha de ir a estúdio era chato porque tornou-se mais difícil marcar e agendar datas, com muitos tempos de espera. É sempre um pouco castrador porque quando queremos criar novas coisas não temos aquela ignição de sair à rua e as coisas acontecerem espontaneamente, tem de ser tudo muito mais calculado, o que afeta automaticamente a criatividade e exige novos caminhos.

Online Distortion/Border Line(s), a mais recente criação da companhia Os Pato Bravo, é um objeto inclassificável, onde a instalação, o vídeo e a música (original de Francisco Barahona) convivem intensamente com o ato performativo, proporcionando uma assinalável liberdade interpretativa ao público. Tal como a sugestiva “distorção” do título, o espetáculo joga com a realidade, do mesmo modo que desafia a perceção oferecida pelos objetos dispostos e as imagens projetadas em três salas da Casa do Capitão, local de acolhimento desta aventura em Lisboa, pouco depois da estreia no Teatro Viriato, a 16 de julho.

Na génese de uma “narrativa não linear” e experimental, que arrisca a cada momento a excentricidade e o insólito, esteve uma residência artística de Pedro Sousa Loureiro na Arménia, em finais de 2019, onde visitou a capital, Erevã, e duas localidades marcadamente rurais, Byurakan e Talin. No país do sul do Cáucaso, Sousa Loureiro experienciou uma curiosa coexistência entre as vivências do passado (as marcas soviéticas são ainda bastante visíveis) e o presente, entre o urbano e a ruralidade. E, com surpresa confessa, tomou contacto com um conjunto de artistas feministas que projetam, através da arte, imagens de futuro.

E é nessa deambulação pelo dia que virá, como numa viagem, que Sousa Loureiro constrói imagens e situações sempre dinâmicas de espetáculo para espetáculo. À experiência arménia, junta o regresso a Portugal e, logo a seguir, todo um conjunto de referências sobre o mundo que mudou com a pandemia. Tudo são ingredientes válidos em Online Distortion/Border Line(s), criação que se parece desdobrar em “três realidades diferentes”, correspondentes a tempos (passado, presente e futuro) e espaços (a Arménia ou essa espécie de não-lugar, ou local imagético que vai sendo combinado no jogo plástico e performativo) em confronto.

Assumido “feminista”, Sousa Loureiro quis ainda evocar a figura e legado da artista norte-americana Cindy Sherman, cuja sua filosofia de autorretratos conceptuais se estende às imagens propostas pelas performers (Joana Cotrim, Marta Barahona Abreu e Susana Blazer) que com ele estão em cena. “A obra dela sempre me fascinou desde os tempos de estudante”, confessa, e é a partir da abordagem visual que a artista faz ao fenómeno da celebridade e às questões de género, que se abordam “os conceitos de feminidade, excentricidade e insólito” que pontuam o espetáculo.

Tudo isto coexiste para convocar o espectador para “a ação teatral e a projeção em tempo real, e as vídeo-instalações que funcionam como premonições de situações que se preparam para acontecer a seguir”. Porque, afinal, entre os artefactos e o que fica, ou não, do passado e do presente, Online Distortion/Border Line(s) é sobre o futuro: críptico, imprevisível e… distorcido.

As fotografias da infância de Joana Pontes, em Angola, país onde viveu até ao seu regresso a Portugal com 13 anos, serviram de ponto de partida para o filme. Ao revisitar estas memórias, quando estava a fazer o Doutoramento em História Contemporânea sobre a Guerra Colonial, “comecei a perceber que estava na altura de olhar para as fotografias de outro modo. É o seguimento de um percurso pessoal. Há uns anos não me teria permitido essa reflexão, agora, que estou muito longe da realidade que expressam, posso olhar para elas com outras ferramentas. Antigamente não conseguia olhar para as fotografias, ficava emocionada… hoje, olho para elas de uma forma mais pacificada.”

Durante o doutoramento, Joana Pontes questionou o porquê de existir tão pouca coisa escrita sobre a fotografia da guerra colonial. Essas perguntas levaram-na ao encontro com dois investigadores, Filipa Lowndes Vicente e Miguel Bandeira Jerónimo. Foi o início do documentário Visões do Império. Para a realizadora era importante “tirar do espaço estrito da academia, investigações que dizem respeito ao espaço público e que no espaço público podem contribuir para uma discussão mais fomentada e menos opinativa. Achei que fazermos o documentário era uma forma de tornar mais clara esta discussão”, sublinha.

O filme, uma viagem coletiva ao passado colonial através de uma seleção de fotografias do império português, captadas desde os finais do século XIX até à Revolução de Abril de 1974, desvenda os locais onde hoje se adquirem fotografias e postais realizados no contexto colonial, assim como os arquivos onde se guardam as milhares de fotografias relacionadas com o passado imperial português. Uma viagem que nos faz refletir sobre os problemas éticos associados ao uso destas imagens e que ajuda a relançar um debate essencial que não tem tido o protagonismo necessário.

“Estávamos muito próximo do acontecimento e não somos particularmente bons a lidar com a memória. Como houve uma mudança de regime brusca, não foi possível incorporar estes acontecimentos de uma forma mais factual, mais histórica, mais refletida”, esclarece a realizadora. “Muitas das pessoas que procuram informação sobre o tema são ex-combatentes que não querem que se esqueça o sacrifício que fizeram pela pátria, tentam reconstituir o passado e que se fale do assunto independentemente do julgamento que daí advém.”

A exposição, já patente no Padrão dos Descobrimentos, e o livro/catálogo (que será lançado em setembro) surgem como um complemento ao documentário e permitem uma outra forma de difusão do tema. “No fundo a exposição tem outras fronteiras, inclui textos de pessoas que dão opiniões e pontos de vista sobre as fotografias, tem uma organização diferente da do filme, transmitindo uma perspetiva pessoal, uma espécie de itinerário de investigação”. São estes textos que guiam o visitante pelos oito núcleos da mostra, onde se incluem imagens captadas nas antigas colónias em tempos e momentos muito diversos: da ciência ao trabalho, passando pelos hábitos, usos e costumes culturais. O percurso termina com uma instalação de Romaric Tisserand.

Tanto a exposição como o filme permitem-nos perceber como uma imagem nem sempre “vale por mil palavras.” Os postais com imagens de África e de africanos ganham uma dimensão completamente diferente quando se leem as mensagens escritas por aqueles que os enviavam para Portugal. Joana Pontes confirma este facto “quando lemos aquilo que se escreve sobre elas”. Nas imagens enviadas de Portugal para a ONU, e que “pretendiam ajudar a fazer uma espécie de contra discurso, compreendemos um contexto que não nos é acessível se só olharmos para a fotografia. A fotografia é uma imagem, mas tem que ser compreendida num contexto de produção e de classificação, o que neste caso é muito perturbador.”

Outro facto inquietante revelado no filme diz respeito à ausência de imagens que expressassem o sofrimento do povo africano ou a forma desumana como eram tratados. Mesmo depois de uma maior democratização na utilização da câmara fotográfica, as fotografias veiculadas traduziam “uma visão branca” de tempos felizes e prósperos. Sobre esta questão Joana Pontes cita a escritora Dulce Maria Cardoso, “concordo quando ela diz que a nossa vida pessoal não pode servir de amostra da vida coletiva. Neste discurso das colónias, e sinto isso mesmo em relação a alguns elementos da minha família, há muito quem justifique não fizemos mal nenhum, trabalhámos, levámos os filhos à escola… Isso são as histórias pessoais, como há a história dos brancos pobres que foram enviados para as colónias no final dos anos 50, que chegaram pobres, viveram pobres e saíram de lá pobres.”

Independentemente da experiência de cada um “a narrativa individual não nos pode fazer esquecer, nem permitir não analisar, o que foi a grande história dos impérios, que levou ao sofrimento, ao trabalho forçado, à violência e ao profundo desrespeito pelas populações locais. Achamos que a nossa narrativa pessoal é prova da bondade das coisas onde estivemos inseridos, mas não é. Acho que hoje, uma outra geração, que está de fora da cronologia dos acontecimentos mais dolorosos, talvez consiga olhar para isto de outra maneira. Percebemos que embora a nossa vida tenha sido feliz em Angola não é paginável com a vida de milhões de pessoas que viveram numa profunda infelicidade e desrespeito. Porque é essa a natureza dos impérios e o seu objetivo: ocupar e explorar os recursos.”

Solo nasceu imediatamente como um projeto com forte pendor autobiográfico?

Inicialmente não pensei em inserir elementos autobiográficos. Comecei por partir de um texto de Laura Mulvey, Perspectives on Cinema, que se debruça sobre o lugar da mulher no cinema, sobre a imagem e a beleza feminina e aquilo que a autora denominou de male gaze, ou seja, o olhar masculino sobre a mulher, sempre predominante no cinema ao longo do tempo – embora pontualmente tenham surgido visões femininas, mas quase sempre periféricas e pontuais. Quando comecei esta pesquisa estava muito influenciada ainda por um espetáculo anterior que tinha feito sobre John Berger [Ways of Looking, estreado no Teatro Nacional D. Maria II, em 2017], onde me debruçava sobre o modo como se manipula e dirige o olhar do espectador. Essas referências levaram-me a pensar um espetáculo sobre a imagem da mulher no teatro e no cinema. E a isso, juntou-se a vontade de misturar o espetáculo de teatro “sem intermediário” com o espetáculo de teatro que usa a câmara como um segundo olhar, o que permite ao espectador ter acesso a dois planos ou olhares diferentes.

E como é que a autobiografia entra no projeto?

Quando comecei a escrever percebi ser impossível não me colocar no texto. Achei mesmo que seria desonesto da minha parte estar a refletir sobre o que é isto de estar em palco, de ser uma mulher, de haver uma ideia de beleza que nos constrange ou nos coloca em “caixas”, e não falar da minha experiência. Com muita dificuldade, comecei a abordar assuntos que foram decisivos na maneira como eu mesma construí uma ideia de mulher e de atriz. Sobretudo de atriz, e de como isso se relaciona com a mulher que está no palco, que está lá para ser vista e provocar sentimentos, emoções ou desejo. No fundo, esta pesquisa levou-me a compreender como certas formas de estar são incutidas desde muito cedo, e depois se prolongam ao longo do percurso académico e profissional. Ao falar sobre tudo isto na primeira pessoa tinha, necessariamente, de falar da minha vida.

Ao trabalhar sobre matéria autobiográfica, o/a artista procede necessariamente a um exercício de autoconhecimento?

Sim, é inevitável. Quando se começam a abordar estes temas, abre-se um baú sem fundo. Em primeiro lugar, sinto que nos estamos a colocar muito em causa; depois, é forçoso debatermo-nos com o dilema de dizer ou não determinadas coisas no teatro, naquela que é a imensa dúvida de saber, ou perceber, se é aquele o lugar certo. Vivi muita angústia ao expor determinados assuntos, sem saber se o devia ou não fazer. Mas também percebi que, toda essa angústia, provinha do facto de ser a primeira vez que o estava a fazer com um espetáculo. Há, ao longo do processo, um caminho de autoconhecimento que nos leva a lugares dolorosos e que muitas vezes nem sequer imaginamos.

O que foi mais difícil colocares no espetáculo?

Não sei se terá sido o mais difícil mas, quando estava a escrever sobre o amor e sobre uma ideia de par romântico, tive necessariamente de falar de como foi o meu despertar amoroso, e de como isso foi doloroso na adolescência. Decidi abordar o assunto porque reconhecia o quanto terá sido decisivo e determinante na minha vida, já que, na altura, passei por muitos constrangimentos e dificuldades, dado que versa a minha homossexualidade. Com alguma surpresa, acabei por deparar-me com coisas que julgava estarem mais pacificadas, ou até resolvidas.

Como é que se encontra um ponto de equilíbrio entre aquilo que se expõe e aquilo que não se quer ou deve mesmo expor?

Como disse, num primeiro momento, para tornar compreensível e palpável aquilo que pretendia transmitir, percebi ser impossível retirar-me do texto. Em segundo, compreendi que a relação a estabelecer com quem me ia ver passava por uma exposição que não teria necessariamente de mostrar aquilo que é muitíssimo privado, mas que necessitaria de um grau de exposição suficientemente elevado para se perceber que aquela sou eu sem grandes capas. No fundo, aquilo que exponho, julgo ser o bastante para estabelecer essa relação com o público.

Algo profundamente inquietante em Solo é termos a perceção de que aquilo que é tão íntimo e pessoal pode ser, simultaneamente, tão universal…

Curiosamente, quanto mais pessoal mais universal. Ao mesmo tempo que se percebe que cada um de nós tem uma imensa especificidade, também vamos reconhecendo que, afinal, somos todos muito parecidos, e isso é maravilhoso. Todos nós sofremos por amor, todos nós vivemos paixões arrebatadoras, todos nós queremos ser aceites e ser amados, todos nós sonhamos, falhamos…

E é político também.

É, de facto, muito interessante irmos percebendo como o pessoal pode ser efetivamente político. Nós achamos muitas vezes que a política se faz apenas nos corredores do poder, mas nós, nas mais pequenas coisas, através das nossas vivências, da nossa relação com os outros, somos agentes da polis. São, no fundo, as pequenas coisas que influenciam as grandes.

Enquanto artista, este é o espetáculo mais arriscado que criaste?

Penso muitas vezes sobre se ao me expor tanto virei a encontrar margens para me proteger. Mas esta é a inevitabilidade da arte. A arte é, muitas vezes, um exercício de sacrifício pessoal, e até de ruína, no sentido em que se convive com o erro e o falhanço. Mas, neste caso, estou consciente de que só arriscando esse erro e assumindo a vulnerabilidade de me expor é que poderia abordar estes temas.

Devido à crise sanitária e aos confinamentos que suspenderam a atividade cultural, a estreia de Solo foi várias vezes adiada. Como é que os sucessivos reagendamentos influenciaram o resultado final?

Independentemente de saber sempre que o espetáculo iria acontecer (devo essa certeza ao permanente esforço do TBA), confesso que foi muito violento, sobretudo por ser uma criação que me é tão próxima. Imagina estares a pensar que só dali a um ano o vais estrear: será que faz sentido para mim; será que estou capaz de me expor? O certo é que durante muito deste tempo deixei o texto de lado, voltando a ele pontualmente. E quando isso acontecia percebia que aqui ou ali não estava a ser completamente honesta.

E a honestidade é determinante no espetáculo…

Claro que sim. Cada vez que voltava ao texto tinha um olhar mais exigente e mais consciente do que estava a acontecer à minha volta. Ou seja, pensei: vivemos um momento em que há tanto distanciamento, em que estamos todos enfiado em casa, e eu vou pôr-me num palco em algum momento para dizer o quê? Se vou falar sobre estes temas, não posso estar com meios-termos, tem de ser com toda a sinceridade. O estar isolada criou a urgência de criar pontes com quem me está a ver, isto é, de sair de um lugar um bocadinho teórico e mais intelectual, e passar a um lugar de maior emoção, e com isso de maior exposição. Lembro mesmo de ter alertado o Francisco Frazão [diretor do TBA] para o facto de, muito provavelmente, o espetáculo já não ir ser o mesmo. E, realmente, não é. Mas, eu gosto mais do objeto que tenho hoje em mãos [risos].

Queria voltar à questão da autobiografia, para lembrar como nos últimos anos se verificou uma tendência crescente para vermos mulheres levarem aos palcos espetáculos de caráter autobiográfico. Há uma urgência para isso acontecer?

Há, decerto, a perceção de existirem muitas narrativas no feminino que ficaram por contar. Aliás, há livros a sair de autoras que foram esquecidas ou menosprezadas, e até estão atualmente patentes uma série de exposições que revelam mulheres que tiveram um papel relevante na arte ou na sociedade. Neste momento, finalmente, há espaço e uma atenção coletiva crescente para valorizar as liberdades individuais e a diferença ou, para usar uma palavra que me parece mais ajustada, a especificidade de cada pessoa. Toda esta amálgama de possibilidades de ser e estar, de nos sentirmos bem com a nossa identidade e de a exprimirmos parece ser mais valorizada, embora, em paralelo, surjam discursos em sentido contrário. Mas, acho que é aí que entra a urgência de mais mulheres exporem as suas narrativas, de abordarem temas que as afetam, como a violência doméstica, o assédio sexual, as desigualdades salariais, etc. E depois há ainda as questões da identidade de género que, somadas, formam todo um conjunto de narrativas muito importantes, e que enriquecem bastante a nossa possibilidade de compreensão do mundo.

E porque é que te parece haver tão poucos homens a, digamos, encetar o seu contributo artístico neste campo?

A causa poderia estar no facto de ter sido o olhar masculino a pautar a criação artística até aos nossos dias. Mas, creio que a verdadeira razão passa por muitos homens ainda sentirem não ser este o lugar para falarem com vulnerabilidade das suas histórias e vivências, à semelhança daquilo que muitas mulheres artistas estão a fazer.

Curiosamente, muitos dos temas abordados em Solo tiveram também uma intensa exposição mediática desde o início da pandemia, não só os relacionados com os direitos das mulheres, mas também os das comunidades LGTBIQ+, ou até o debate em torno da urgência da linguagem neutra e inclusiva. O facto destes temas terem estado tantas vezes em agenda desde março do ano passado influenciou-te de algum modo?

Não sinto que o tenham feito, embora reconheça a necessidade de ter de assumir uma ainda maior responsabilidade. São coisas muito sérias, mas a arte é também uma coisa muito séria, embora creia que possamos falar de qualquer tema, mesmo que seja a brincar – lembro, por exemplo, O Eterno Debate [peça de Teresa Coutinho estreada em 2020, que deu sequência a um projeto para televisão disponível na RTP Play]. Mas, em relação a este espetáculo, reconheço sobretudo a responsabilidade que é estar a inscrever no palco aquele discurso, aquelas imagens, aqueles códigos, sem deixar de tornar claras algumas questões. Se elas serão ou não bem compreendidas, já é outra história, até porque Solo tem também elementos ficcionados, tem a nostalgia, tem o lirismo… Não pretendo de modo algum que o espetáculo se confine num discurso panfletário.

O que gostavas, no final do espetáculo, que o público levasse consigo?

Como qualquer criação artística, gostaria que pudesse reverberar, que pudesse inquietar – aliás, a inquietação interessa-me especialmente, bem mais do que saber se as pessoas gostam ou não. O sonho de qualquer criador é que a criação não passe ao lado de ninguém. Para ser muito sincera, a minha maior ambição é que, amando ou odiando, pensem nele.

Não é à toa que Lisboa é uma das cidades mais badaladas da Europa (pandemia à parte, já que o turismo anda pelas ruas da amargura por todo o lado). O clima fantástico, a luz inigualável, a gastronomia sem comparação e até a hospitalidade dos alfacinhas, são fatores que apaixonam quem nos visita. Lisboa é uma cidade multicultural de grande riqueza histórica, mas é também uma cidade moderna, que se reinventa e abraça a novidade. Aqui há fado, mas também há música eletrónica. Aqui coabitam o novo e o velho, a tradição e a modernidade. Depois de mais de um ano de pandemia e de economia estagnada, há todo um setor que se reinventa.

Casa do Capitão

casa-capitao.com

O Hub Criativo do Beato é uma arca que guarda vários tesouros. Um deles é a Casa do Capitão, inaugurada em agosto de 2020. Este ano, as portas abriram em maio e, fazendo jus ao conceito de espaço pop up, manter-se-ão abertas até outubro. De quarta a domingo, é possível usufruir de uma programação para todos os gostos e idades. Os eventos decorrem na Casa ou no terraço, com exposições, concertos, oficinas, DJ sets e leituras. Os mais pequenos não foram esquecidos, havendo regularmente oficinas para frequentar em família. Para o cardápio estar completo os petiscos não podiam faltar, fruto de uma parceria com A Praça Hub (conceito de cozinha que privilegia ingredientes de pequenos produtores regionais) e ainda com a produtora de cerveja The Browers Company.

Novo Negócio

zedosbois.org/novo-negocio

O Negócio surgiu em 2005 como um espaço dedicado à criação e experimentação em residência. Durante 13 anos de fervilhante atividade, recebeu 126 residências de criação e apresentou 180 peças de teatro e dança. Em 2018, a especulação imobiliária que se abateu sobre a capital obrigou à procura de uma nova localização. Após um hiato de dois anos (e de intensa busca pelo espaço com as características ideais), o Negócio voltou a abrir portas em Marvila, um local da cidade onde há muita atividade cultural a efervescer. Para além das artes performativas, o Novo Negócio recebe concertos regularmente, numa linha que o atual programador de música, Marcos Silva, considera ser “marginal e experimental”.

Valsa

valsa.pt

Em 2018, a Penha de França viu nascer um novo espaço multidisciplinar de convívio cultural que rapidamente conquistou público. Com programação regular, a Valsa assume-se como um laboratório para artistas das mais diversas áreas (música, artes plásticas, dança, teatro, poesia), que testam e experimentam novos projetos e formatos. Na maioria das vezes, esses encontros dão-se em forma de espetáculo, mas também há saraus, DJ sets, encontros, improvisos, cursos livres ou feiras. Claro que os petiscos são obrigatórios, com grande destaque para o projeto Pizzandante, que promove a ideia de que uma boa pizza tem o poder de juntar pessoas e criar lugares de encontro e troca de vivências. Também não podiam faltar livros, seja para ler enquanto bebe café, ou mesmo para comprar.

PENHA SCO –Arte Cooperativa

penhasco.online

A PENHA SCO é uma cooperativa de produção e difusão artística da Penha de França, que abriu portas em 2018 numa extinta fábrica de têxteis. Segundo uma das cooperadoras, Julia Salem, “o objetivo sempre foi pensar a arte não só no âmbito da arte contemporânea, mas num âmbito expandido. Uma arte que trabalha com formação de público, com políticas de convívio, arte comunitária ou arte social”. Existem ciclos de programação trimestral, que são desenhados pelo corpo de cooperadores e que abrangem música, artes performativas e artes visuais. O espaço tem quatro ateliês de criação (mais vocacionados para artes visuais e vídeo), uma blackbox (para ensaios e apresentações) e uma galeria. É, acima de tudo, um espaço multidisciplinar: “não há muitos espaços que programem música, artes performativas, artes visuais e que, para além disso, ainda façam um trabalho com a população local”, tal como o projeto RE_INTEGRARTE, que trabalha com crianças e idosos da zona.

Harbour Music Shelter

www.facebook.com/harbourmusicshelter

Em agosto de 2019, abria portas o Harbour Music Shelter, um clube noturno no Cais do Sodré. O projeto surgiu quando três amigos – que já trabalhavam na área da realização de eventos – decidiram promover um negócio em conjunto. A ideia era abrir um espaço de música eletrónica, que fosse um prolongamento dos bares e uma alternativa às discotecas da zona, funcionando entre as quatro e as dez da manhã. Este ano, o Harbour Music Shelter ganhou uma nova varanda com vista para o rio, para que se possa usufruir da música com toda a segurança. Frequentado sobretudo por amantes de música eletrónica, o Harbour tem muito mais para oferecer. Aqui há muitos petiscos e cocktails para provar enquanto usufrui de um DJ set a olhar para o Tejo. Todos os dias há um novo DJ para conhecer, com enfoque especial em artistas nacionais, que viram os seus rendimentos drasticamente reduzidos com a pandemia.

Brotéria

broteria.org

Monsantos Open Air

monsantosopenair.pt

A música e a religião fizeram parte da tua infância. Isso influenciou a tua identidade artística?

Tanto o meu lado materno como paterno eram muito ligados à religião. Uns evangélicos-protestantes e outros católicos. O meu acesso à arte foi através da religião, que me deu uma formação mais consolidada de teatro, música e canto coral. Embora fosse obrigado a ir à igreja, acabava por gostar de todas as atividades artísticas e daquele universo ficcional (ou não, dependendo da fé de cada um), que começou a fazer parte da minha formação. A minha família tem um lado pagão e um lado religioso e foi por aí que o meu trajeto artístico se começou a desenvolver.

A tua vida artística começou muito cedo. Aos 9 anos participaste na peça O Flautista de La Fontaine. A partir desse momento percebeste que querias viver da arte?

Sempre soube que queria viver da arte. A decisão de seguir esse caminho sempre foi uma coisa muito natural. Tenho vários amigos que se sentem perdidos porque não sabem o que fazer da vida e eu não faço ideia o que isso é. Sempre soube o que queria fazer e sempre tive a sorte de, quer na escola, quer na igreja, ter papéis de grande responsabilidade e destaque.

Como surgiu a paixão pelo fado?

A minha mãe é da Mouraria, era fadista e bailarina. Curiosamente, não cresci com ela. Embora tenha tido muito mais contacto com o meu pai, sou muito mais parecido com a minha mãe. Os meus avós gostavam muito de fado e eu estava sempre a perguntar-lhes histórias. É um bocadinho cliché dizer que o fado nos escolhe, e acho que não escolhe só os fadistas, mas todos os personagens que orbitam esse universo. Acho que, no meu caso, foi isso que aconteceu, como acontece com a maioria das pessoas que dedicam a sua vida ao fado. É uma coisa que não se sabe bem como acontece, mas sem a qual não se consegue viver. Não consigo viver afastado do fado. Tenho momentos em que estou mais dedicado à criação de peças de dança, mas no fim do dia vou sempre ouvir os meus fados.

Para além de fadista, és coreógrafo, bailarino e performer. Como se gerem todas estas facetas?

Comecei no Chapitô, que dá uma abertura muito grande para todas as artes: teatro, dança, artes circenses, teatro de rua… Todas estas vertentes enriqueceram o meu caminho matriz, que é o fado. Sempre pensei que teria de optar entre a dança e o fado, até que surgiu o fado batido, que é o espetáculo que estou a desenvolver agora, que resgata as danças extintas do fado. É meu desejo que o fado volte a ser “batido” nas casas de fado, e que volte a ter um vocabulário coreográfico associado. É muito difícil gerir tudo, mas é isso que me enriquece enquanto identidade artística. A dança contemporânea e a performance olham para o futuro, enquanto o fado está completamente enraizado no passado. É uma grande responsabilidade poder expandir esta forma de expressão artística, que é muito mais velha que eu e que já existia muito antes de eu nascer.

O fado batido é um conceito que poucos conhecem…

É talvez o tema mais desconhecido e obscuro do fado, que carece de uma investigação a sério. O flamenco, o samba ou o tango têm uma dança associada. O fado também tinha, chamava-se fado batido. Era uma dança muito erótica e lasciva, baseada num sapateado energético e em palmas. Fala-se muito da influência do fandango e do lundum (dança afro-brasileira). Os primeiros documentos sobre a origem do fado remetem para o Rio de Janeiro, quando a Corte foge para o Brasil. O fado nasce nesta altura enquanto dança, e de repente desaparece. É isto que dizem os principais livros de história do fado, embora não expliquem o porquê do seu desaparecimento súbito. Esta peça que levo ao CCB assenta nessa investigação. Não seria honesto dizer que vou recriar a dança porque isso não é possível. Será uma reinterpretação com alguma liberdade (com base em imagens e textos) e um novo vocabulário para que se possa bater o fado, daí o nome Bate Fado e não fado batido.

De onde veio esse desejo de recriar o fado batido?

Um dia escrevi uma música a que chamei Fado Batido. Depois, já fora de horas, fui a uma casa de fados onde estava a Matilde Cid a cantar o Fado das Horas. Nesse momento tive uma visão de um homem vestido de campino a dançar em círculo, enquanto sapateava. Foi a partir daí que o projeto nasceu. Tem sido um caminho incrível. Ainda só fizemos três apresentações, mas as reações são sempre de espanto. No mínimo, estamos a dar a conhecer ao mundo que o fado já teve uma dança que se extinguiu e que ninguém sabe porquê. Não se sabe porque houve este apagão da memória coletiva, e não foi assim há tanto tempo. Até 1910 ainda se encontram documentos do fado dançado. Se o fado tem 200 anos, metade da vida dele foi dançada.

O teu disco de estreia chama-se São Jorge. O nome está relacionado com a freguesia onde nasceste (São Jorge de Arroios)?

São Jorge sempre foi um santo que me intrigou muito, mas há aqui vários fatores: nasci em São Jorge de Arroios, o Chapitô é ao lado do Castelo de São Jorge, São Jorge é um santo muito importante na formação de Portugal enquanto santo protetor de D. Afonso Henriques… fascina-me esta ideia do santo guerreiro que é, em si, um antagonismo. Uma vez fiz uma cerimónia em que estava a cantar a música de São Jorge e uma parte da letra diz “e o golpe do destino, esse eu sinto, mas não caio”. Isto intrigou-me muito nesse momento, e foi aí que dei nome ao álbum. Acho que foi um bocadinho esquecido e substituído pelo Santo António, e isso intriga-me. Como é que se passa de um santo montado num dragão para um santo estático com o menino ao colo? Esta ideia do guerreiro rendido a lutar é uma imagem muito próxima dos fadistas. O fado é um ritual e fala de muitos assuntos que muita gente não gosta, como a morte ou o machismo. Põe o dedo na ferida, o que para mim é uma espécie de catarse.

A produção musical ficou a cargo de Jorge Fernando. Como surgiu esta parceria?

Esse é outro grande motivo pelo qual o álbum se chama São Jorge. Conheci o Jorge na primeira casa de fados onde cantei, a Casa de Linhares. Foi a primeira pessoa que me ouviu a cantar fado em público. Desde aí fomo-nos sempre cruzando, sempre houve uma ligação e uma identificação. Se não fosse o Jorge, a sonoridade deste disco seria completamente diferente. Acho que ninguém me consegue ler tão bem. Eu levava-lhe uma melodia e uma letra e o que ele me propunha às vezes nada tinha nada a ver com a ideia que eu tinha, mas surpreendia-me sempre pela positiva. Acho que ele é um génio a trabalhar. Para mim, é a personagem viva mais transversal do fado. Começou como guitarrista da Amália e tornou-se num dos maiores compositores de fado. É um privilégio ele ter participado nos meus primeiros passos como cantautor e fadista. Ter ao meu lado um São Jorge destes foi uma experiência muito forte.

Quem são as tuas maiores referências no universo do fado?

Amália Rodrigues. Lá vou eu para o cliché [risos]… Mas também o Carlos do Carmo ou a Fernanda Maria. Em relação a nomes mais atuais, adoro a Sara Correia ou o Ricardo Ribeiro.

paginations here