Porquê o nome artístico Moullinex?

Sempre gostei muito de house francês, daquela chamada fase french touch, onde se incluem bandas como os Daftpunk ou os Air. Quando comecei a assinar temas de músicas de dança precisava de um nome. Tinha acabado de samplar o som de uma picadora numa música, e achei que seria boa ideia chamar-me Moullinex, por causa dessa ideia de misturar eletrónica francesa. Em minha defesa, ninguém me leva completamente a sério e acho que isso é bom.

Requiem for Empathy é um álbum carregado de melancolia e introspeção…

Acho que sempre tive estas tonalidades presentes em mim, mas não tinha a segurança ou a coragem de as expor no meu trabalho. Como comecei a fazer música de dança muito celebratória e exuberante, sempre fui muito resistente a explorar este lado, mas achei que estava na altura de o fazer. Não se identificava muito com o que tinha feito antes, então fiz essa procura interior de perceber se fazia sentido este disco ser assinado como Moullinex. Achei que, se sempre tinha sido honesto comigo próprio e com a música que faço, tinha também que o ser com este disco.

Este disco é a prova de que a melancolia também se dança?

Essa prova já foi mais do que dada no passado por imensos músicos. Começando pelo Art Russell, e por tanta gente que canta canções tristes que são muito dançáveis. Há um disco de funk dos anos 70, Dance your troubles away, que ilustra muito bem esta ideia da pista de dança como um lugar de escape e de libertação dos nossos males do dia-a-dia. Mas sim, este é o meu disco mais terapêutico nesse sentido.

Este álbum explora o conceito de empatia. De onde vem essa curiosidade?

Sempre me interessou usar a minha música e o meu trabalho como plataforma para aprender coisas novas. Antigamente, fazia investigação em astronomia e neurologia e essa parte de mim esteve desativada durante muito tempo. Por ter tido tempo livre voltei a mergulhar nesse mundo e voltei a ligar-me a pessoas que vivem essa multidisciplinariedade da mesma forma que eu. Encontrava muitos paralelos entre o que estava a fazer musicalmente e a forma como alguns cientistas olham para a interação humana na pista de dança, por exemplo, e voltei a ligar-me a essa parte de mim.

Enquanto dj, o que te diz a experiência sobre a empatia que se gera nas pistas de dança?

A coisa mais bonita de ser dj é o facto de não ser uma experiência unidirecional como um concerto. No concerto, cria-se um ciclo de feedback, mas num dj set isso ainda é mais acentuado. Os djs são apenas uma componente de tudo o que está a acontecer e a energia do público leva-nos para determinado caminho, não trazemos um alinhamento pré-definido. É como contar uma história. Vamos percebendo a reação do público e percebemos se temos de ser mais dramáticos ou mais exuberantes. Esse loop de feedback interessa-me muito. A experiência partilhada – seja de um concerto ou de um dj set – é uma sensação muito forte. Nos melhores concertos sentimos que fazemos parte de algo maior do que nós. A mim, que sou muito racional e nada dado a metafísica, fascina-me esse sentimento. Olho para ele com uma lente o mais analítica possível. Tenho amigos cientistas que olham para isto da mesma forma, e interessa-me discuti-lo. Quando gostamos tanto de uma coisa passa a ser um bocadinho a nossa fixação.

O título do disco – Requiem for Empathy – resume essa ideia?

Resume, e também é um desafio porque requiem é uma missa fúnebre. É um desafio pensarmos se a empatia, no seu conceito lato, não é algo que se está a perder, e de que forma é que isso nos impacta. Qual é a nossa reação ao nos apercebermos disso? Escolhi este título em 2019, ainda sem saber o que aí vinha. De repente, este título tornou-se ainda mais óbvio. Hesitei em lançar o disco por causa disso mesmo: de ainda precisarmos, coletivamente, de atravessar esta experiência, chegar a algum lado (embora ainda não tenhamos saído dela, já se avista um horizonte). Achei que o disco não podia sair até se ver esse horizonte.

Este disco conta com várias colaborações: Sara Tavares, Selma Uamusse ou Afonso Cabral. Porquê estes nomes?

Todos os cantores que participaram neste disco têm uma relação muito particular com a sua voz, no sentido em que parece nada esforçada, parece uma voz natural, muito honesta, muito pouco treinada. Para ser um cantor assim, é preciso muito mais trabalho do que para parecer um cantor formal e com muita técnica. Adoro isso num vocalista. Alguém que é capaz de atingir cumes e vales enormes, mas que também abraça as suas fragilidades, e eu sentia que precisava de criar este contraste entre uma parede distópica, artificial, um bocadinho hostil, dos sintetizadores e máquinas de ritmo, contraposto com elementos humanos como estas vozes. Achei que precisava de caminhar um bocadinho este contraste neste disco. Tive a sorte de ter convidado estas pessoas e de elas aceitarem porque foram as minhas primeiras escolhas. Em relação à Selma e à Sara terem cantado, respetivamente, em changana e crioulo cabo-verdiano, tem a ver com a questão da expressão ser mais direta ainda. Parece que estamos a mergulhar dentro da personalidade da pessoa, por estar a cantar na sua língua materna, ou na língua que mais corresponde à sua cultura identitária. Para mim, isso foi especialmente bonito. Com o changana, mesmo não entendendo as palavras, a emoção da Selma passa para quem ouve, e isso fascina-me.

De que forma foi feita essa colaboração?

Ambas pensavam que eu queria que a música fosse em inglês, mas senti logo, quando começámos a fazer experiências, que era importante fazê-lo na língua que elas quisessem. Para mim é importante que seja efetivamente uma colaboração muito participativa e não um featuring (em que há um instrumental pronto que se manda ao vocalista). Achei importante que fosse uma contribuição musical maior do que essa. Perco sempre uma oportunidade de ter uma música melhor se assim não for.

Com a pandemia, o universo digital modificou a forma como as pessoas se relacionam. As relações humanas alteraram-se para sempre?

Veio, sem dúvida, alterar a forma como as pessoas se relacionam. A quantidade de ligações multiplicou-se, a sua qualidade é que está em causa. Basta ver as estatísticas dos problemas de saúde mental associados ao isolamento. Os números dizem-nos que estamos a atravessar uma fase de profunda separação, apesar dos zooms constantes e de todas as experiências digitais que tentam substituir a vida real. Estamos todos fartos desse placebo, o que me deixa contente, porque ficou evidente que há uma parte real e tangível da nossa existência enquanto indivíduos que é necessária para nós, e que penso que nunca se irá perder.

O confinamento foi uma altura propícia à criação?

Em termos de música não. Foi, efetivamente, uma montanha-russa de emoções. De um dia para o outro o meu estado de espírito mudava completamente. Não fiz quase música nenhuma. Fiz um tema, Luz, que depois decidi incluir no disco. O disco ficou fechado uma semana antes do primeiro estado de emergência. Em termos criativos, foi-me muito difícil compor. Imagino sempre um espaço físico, mesmo que seja fantasioso, mas o tapete foi-nos tirado debaixo dos pés. Não havia pistas de dança, não conseguia imaginar a minha música a ser tocada e por isso tornou-se muito difícil criar. Canalizei um bocadinho os meus esforços para áreas nas quais não estava tão confortável, como os mundos mais visuais. Aprendi imensas técnicas visuais e de 3D, precisamente por serem coisas mais abstratas do que a minha música, e refugiei-me nisso. Mesmo em termos de consumo de entretenimento e de literatura, era tudo muito ficcional, imaginado, sci-fi, o mais desligado da realidade possível.

Em junho dá-se o tão antecipado regresso aos palcos. O que esperas deste reencontro com o público?

O diálogo entre o que faço no estúdio, nos dj sets e no palco com a banda é muito importante para mim. As coisas contaminam-se muito umas às outras e ter um disco pronto sem o poder materializar e mostrar às pessoas não é fácil… a melhor forma de o mostrar é mesmo frente a frente. Tem sido muito difícil, porque temos estado com a vida em suspenso. Estamos muito ansiosos por poder mostrar este disco ao vivo. É como se tivéssemos estado do lado de cá da janela a ver as músicas saírem, mas nós não podemos ir com elas para a rua, por isso sim, a vontade é muito grande.

Houve algum disco que te tenha marcado particularmente nos últimos tempos?

O meu disco favorito deste ano é Promises, de Floating Points, com Pharoah Sanders e The London Simphony Orchestra. É um encontro entre músicos que eu admiro muito: o Sam Shepherd (conhecido como Floating Points) e o Pharoah Sanders, que é um saxofonista incrível. Estas duas sensibilidades juntam-se num disco que tem de ser ouvido do início ao fim, como uma experiência contínua. É um bálsamo nesta altura em que precisamos de coisas que nos transportem para outros lugares. Não podia recomendá-lo mais.

No topo da Praça David Leandro da Silva, o edifício oitocentista, que foi outrora sede da empresa vinícola José Domingos Barreiros Lda., continua a manter a intemporal elegância, com toda a sua agradável simbiose de elementos clássicos e barrocos, que o tornam dos mais belos e icónicos do bairro lisboeta. Antes de entrar em obras de reconversão para habitações de luxo, os atuais proprietários, em parceria com a promotora de arte contemporânea Movart, sediada em Angola, abrem aos artistas e ao público os cinco pisos do imóvel, inaugurando o projeto MAD – Marvilla Art District.

Como refere Janire Bilbao, diretora da Movart, a exposição New Era for Humanity pretende ser o início de “uma ligação consistente que se pretende criar com este e outros espaços” de uma zona da cidade que, paulatinamente, foi substituindo aquela que foi a sua vocação maioritariamente industrial, pela locação de projetos artísticos e criativos que a veem tornando numa das mais vibrantes da capital.

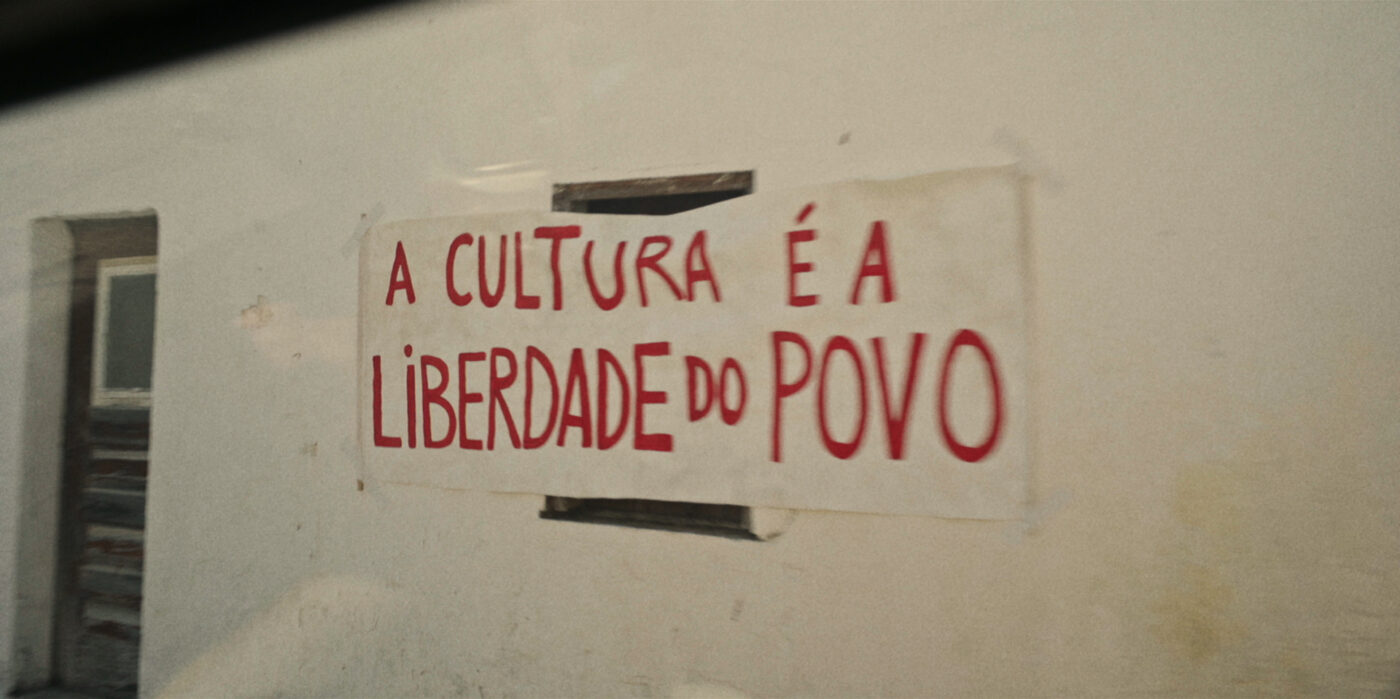

Em busca do maior ecletismo e diversidade, a mostra reúne, nas palavras da curadora Negarra A. Kudumu, “uma assinalável variedade de expressões plásticas como a pintura, a fotografia, o filme, o têxtil, a escultura e a instalação”. Igualmente dispares são os temas abordados pelos artistas, que percorrem desde as temáticas intemporais na história da arte às inquietações mais atuais, que se prendem com os constrangimentos às liberdades, as migrações e, claro, a pandemia.

E a propósito da crise sanitária global dos últimos meses, considera a curadora que esta exposição, ao “recordar-nos onde estávamos” e também muito do que vivemos durante a pandemia, apresenta-se como “um exercício ativo de construção de comunidade, que nos recorda das ideias e práticas criativas que temporariamente tivemos de suspender, mas que agora estamos prontos para retomar.”

Daí o título, com tanto de celebrativo, New Era for Humanity, e o olhar proposto pelos trabalhos exibidos, assinados por Abraão Vicente, Agar Domingas, Alan Louis, Alain Richard, Alina de Oliveira, Ana Silva, Àsikò, Binelde Hyrcan, Bruno Cattani, Colectivo Boanda, Ihosvanny, Jordi Busch com o escritor angolano Ondjaki, Kwame Sousa, Lino Damião, Lola Keyezua, Lucano, Mário Macilau, Miguel Petchkovsky, Miguel Rodrigues, Mónica de Miranda, Mumpasi Meso, Nelo Teixeira, Rebecca Fontaine-Wolf, Rita GT, Sizwe Sibisi, Thina Dube e Thó Simões.

Com inauguração agendada para 27 de maio, a exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, entre as 14 e as 18h30, e aos fins de semana, entre as 10 e as 14 horas. A entrada é gratuita.

Quando soubeste que querias ser músico?

Na verdade, sinto que, na minha família, fui o último a aceitar isso. Desde cedo, os meus pais acharam que eu era muito musical e que tinha algum jeito. Gostava de música, mas não estava na minha ideia tornar isso uma coisa séria. Na adolescência escolhi a área de desporto, mas tive uns contratempos a nível físico. Houve algumas lesões e sofri um acidente. Posteriormente a isto, comprei uma guitarra, comecei a tocar meio na brincadeira e passado algum tempo a coisa começou a ganhar uma dimensão maior. A partir daí comecei a estudar música. Primeiro num universo clássico, depois estudei jazz no Hot Clube. Foi aí que as coisas começaram a ficar sérias, e que comecei a viver profissionalmente da música.

A tua música concentra vários estilos e sonoridades. Dirias que és uma verdadeira mistura de influências?

Acho que é uma mistura de coisas, sim. Sou um português made in África, o que fez com que tivesse o privilégio de ser criado num ambiente de mescla cultural. Os alicerces da minha vivência estavam associados à cultura portuguesa, mas também à cultura da África lusófona. Nunca tive um alter-ego musical. A minha música é um reflexo daquilo que sou enquanto pessoa e das minhas vivências. Sendo esse processo muito autêntico em mim, ao nível das influências todas essas coisas estavam lá também, e não fazia sentido não estarem na minha música porque fazem parte de mim.

Participaste em projetos como Luiz e a Lata e tocaste em bares. Foi uma escola importante?

Sem dúvida. As escolas de música são, porventura, um fator importante na formação de um músico, até porque o saber não ocupa lugar e, quando estás em determinada área profissional, é importante ter as melhores valências possíveis em relação a essa mesma área. Agora, o palco também traz muitas outras coisas que a escola não traz, acho que acaba por ser um complemento. Tive a sorte de poder ter os dois mundos: durante o dia estudava música e passava as noites a tocar em bares. Tive projetos de vários estilos musicais, desde projetos lusófonos, música portuguesa, brasileira, funk, soul, reggae… acabei por deambular um bocadinho por vários estilos musicais e todos eles acabaram por me ensinar muito e trazer muita riqueza àquilo que faço.

Como é o teu processo criativo?

50% de inspiração e 50% de transpiração [risos]. Às vezes inspiro-me nas coisas mais mundanas e triviais. Pode ser a leitura de um livro, o visionamento de um documentário, uma história que me contaram… há muitos inputs que me dão vontade de escrever. Funciono um bocado por camadas: quando estou em processo criativo estou literalmente em processo criativo, e não quero focar-me noutras coisas. Quando sinto que já tenho um leque de temas que dá para começar a trabalhar, então termino esse processo criativo aí e passo para outro que é quase comparável a estar na cozinha a temperar a comida. A produção, para mim, é um bocadinho isso. Quando estou no processo de produção, de um modo geral não estou a compor. Vou fazendo as coisas um bocadinho por etapas e concentro-me muito em cada uma delas.

Em dezembro lançaste o EP Só.Tão. É um trocadilho com o local de casa onde escreveste os singles?

Sempre gostei de trabalhar em equipa, e os meus discos anteriores – fosse a solo ou com Luiz e a Lata – tiveram muitas colaborações, não só a nível autoral, mas também participações de músicos a tocar. Desta vez, devido à contingência da pandemia, o facto de ter um pequeno sótão em casa, onde tenho um estúdio, acabou por me levar a este percurso que terminou no Só.Tão, e acabei por, pela primeira vez, fazer tudo completamente sozinho: compor, tocar, captar som, misturar. Foi um trabalho que me fez viajar, muito interessante e importante para mim. Obviamente que continuo com muita vontade de trabalhar em equipa, mas foi a forma que encontrei para continuar, de algum modo, a fazer música e a estar ligado ao processo criativo. Enchi-me de coragem e avancei para algo que nunca antes tinha acontecido, e que resultou neste novo EP.

Conseguiste, portanto, aproveitar o tempo do confinamento para criar?

Num primeiro momento passei bastante mal. Tenho dois filhos pequenos, a minha filha mais nova nasceu pouco tempo antes tudo isto ter começado. De repente, estarmos quatro pessoas num apartamento, a minha mulher em teletrabalho, eu praticamente todo o dia a tomar conta dos miúdos… nos primeiros momentos foi bastante duro. Senti que precisava de reagir, e este Só.Tão acabou por ser uma tábua de salvação. Sentia que não me podia deixar ir abaixo, tive de arregaçar as mangas e trabalhar para continuar a compor, embora de um modo mais solitário.

No EP abordas um tema muito presente nas nossas vidas, e especialmente na das gerações mais novas: a importância da internet e das redes sociais. Achas que isto nos afasta cada vez mais, em vez de nos aproximar?

Já tive várias opiniões e ideias à volta dessa questão. Nasci numa era completamente analógica e a certa altura tudo virou digital e altamente globalizado. Está tudo à distância de um clique, com o melhor e o pior que daí advenha. Se, por um lado, hoje em dia é muito fácil ter conteúdos e chegar às pessoas, por outro, acho que cada vez mais há excesso de informação. A questão dos likes está altamente valorizada e passou a valer mais do que os próprios conteúdos que cada pessoa ou artista apresenta. Deixou de haver uma espécie de meritocracia. Antigamente, quando queríamos gravar um disco, íamos à editora, apresentávamos as canções e a editora ou gostava ou não. Hoje em dia, se alguém tem 500 mil seguidores, já nem interessa o que é que essa pessoa faz. As coisas estão um bocadinho perversas a esse nível. Custa-me um bocadinho lidar com isto e a canção Likes por amor acaba por falar sobre isso. Prefiro trocar um like por um concerto meu, algo verdadeiramente genuíno que não esteja naquela espécie de bolha que são as redes sociais, onde toda a gente tem uma cara, mas onde é fácil as pessoas esconderem-se atrás do ecrã.

Há um investimento no lado visual das canções…

Tive a sorte de, há uns anos, ter começado a trabalhar com um músico que também domina esta área do audiovisual. Temos sido grandes parceiros. Chama-se Gus Liberdade, foi com ele que fui ao Festival da Canção de 2020. Para além de ser músico, está ligado ao audiovisual. O facto de ele tocar comigo, de termos proximidade e de ele conhecer bem a minha música, ajudou a que fossemos construindo uma estética visual. Os três vídeos deste EP (e o da música que levámos ao Festival o ano passado, Dói-me o País) foram feitos pelo Gus, daí haver esta homogeneidade neste trabalho.

No final do mês, atuas no Som no Coreto, ao ar livre. Estás ansioso por poder tocar novamente para as pessoas?

Felizmente, tenho vários concertos agendados para os próximos meses. Quero muito acreditar que o pior já passou e que a estrada vai voltar para muitos de nós, músicos, que tanto precisamos de voltar a trabalhar e estar com o público. Preciso do palco como de oxigénio. Estes meses foram asfixiantes, mas espero que o pior já tenha passado.

Um concerto imperdível para ver nos próximos tempos?

O baterista que toca comigo há muitos anos e que é como um irmão para mim, o Ivo Costa, é também o baterista de um projeto incrível que se chama Bateu Matou. O grupo vai apresentar o disco de estreia no Lux [dias 27 e 28 de maio] e acho que vai ser um concerto imperdível. O álbum tem uma grande energia e em cima do palco vai ter mais ainda.

Quase 20 anos separam uma peça da outra. Top Girls, texto de 1982, amplamente premiado e dos que mais contribuíram para consagrar Caryl Churchill (n. 1938) como uma das maiores dramaturgas do teatro inglês. Distante (Far Away no original), escrito em 2000, fazendo ressoar o pessimismo que a autora descortinava já sobre este novo milénio, e que pode ser testemunhado numa peça mais recente, e atualmente em cena no Teatro Aberto, Só eu escapei (2016).

São peças distintas ou, como diz Cristina Carvalhal que agora dirige Top Girls, “uma é mais realista e concreta; a outra, Distante, mais abstrata”. Contudo, ambas partilham a singular capacidade da autora em combinar a experimentação dramatúrgica com o compromisso social e político, algo que torna a sua obra, sobretudo pela heterogeneidade, capaz de uma acutilância rara no olhar que propõe sobre o mundo que nos rodeia. E isto, independentemente de uma peça ter como pano de fundo o triunfo do capitalismo selvagem nos anos de Thatcher (Top Girls), e outra se passar num tempo incerto, perante um cenário de guerra total (Distante).

Como enfatiza o especialista em Teatro britânico Peter Buse, parte da dramaturgia de Churchill encontra o drama na “frustração do desejo”, desejo esse “nem sempre erótico”, mas “quase sempre político”. E as vitimas dessa frustração são “os oprimidos e, numa grande parte das vezes, as mulheres”, ou seja, quem “o ordenamento social e político patriarcal está pouco disposto a acomodar.”

Esse acaba por ser o drama de Marlene, a protagonista de Top Girls. Ela é uma mulher que orientou tudo para ser bem-sucedida na carreira, sacrificando valores maiores e vida pessoal para ser “acomodada”. Ou seja, Marlene apresenta-se como o exemplo da mulher que conquistou o poder mas perdeu a alma, rendendo-se a um sistema implacável, onde não sendo agente de mudança se torna parte do problema. No fundo, e à semelhança da então primeira-ministra britânica Margaret Thatcher (diretamente visada no texto original da peça), esta protagonista é uma “patriarca” no feminino.

Através de um enredo não linear e episódico, Churchill constrói um “clássico” notabilizado pela extraordinária e fantasiosa cena do restaurante em Londres, onde Marlene comemora a sua promoção a um cargo de chefia na agência de empregos onde trabalha (a “Top Girls” do título). Aí, ao jantar, este modelo feminino de sucesso reúne-se com mulheres de várias épocas, as quais a história, enquanto produto da visão patriarcal, tratou praticamente de omitir. Elas são Isabella Bird, uma viajante e escritora inglesa do século XIX; a Papisa Joana, que no século IX chefiou, disfarçada de homem, a Igreja Católica; Gret, a líder de um exército de mulheres que terá, segundo o folclore flamengo, saqueado o Inferno, estando celebrizada numa famosa pintura de Pieter Breughel; Nijo, que no século XIII foi educada para ser concubina do imperador do Japão, tornando-se, após incontáveis tormentas, monja budista; e Griselda, uma pobre camponesa tornada personagem central num dos contos do Decameron de Boccaccio.

Metodicamente, os dramas pessoais destas mulheres permitem a Churchill apresentar os temas que se vão cruzando no mundo que rodeia Marlene, do local de trabalho à intimidade familiar. E, ao falar desta “mulher de sucesso” segundo os ditames da sociedade capitalista, Churchill não só evidencia o seu olhar crítico sobre a desigualdade, como o contrasta com as causas, atribuíveis não só ao género, mas também à raça e à origem social.

Por isso, Cristina Carvalhal lembra que Top Girls, embora seja habitualmente apontada como uma peça feminista, é sobretudo, tal como Churchill sempre fez questão de considerar, “uma peça sobre o poder e de como o seu exercício define a condição da mulher”. Algo que, sendo indissociável do teatro de Caryl Churchill, foi também do da encenadora que dirigiu pela primeira vez este texto em teatros portugueses – Fernanda Lapa, em 1993, no Teatro Aberto. Aliás, é a essa feminista convicta, também ela tão implicada na transformação política e social, que Cristina Carvalhal (atriz nesse espetáculo) dedica o “seu” Top Girls, uma peça tão urgente hoje, como tem sido desde há décadas.

A distopia mais negra

Caryll Churchill assumiu sempre que o seu teatro não serve para dar respostas, antes colocar questões, como se essa fosse a melhor forma de interpelar o poder. Em Top Girls, a autora aponta o dedo a uma sociedade em desumanização crescente, competitiva ou, como refere Cristina Carvalhal, “uma sociedade desprovida de humanismo” que nos pode encaminhar para um tempo cada vez mais negro e sombrio.

Essa sociedade futura, despojada de valores, profundamente mecanizada, encontra-se plasmada em Distante, peça curta, com apenas quatro personagens e passada num mundo em que homens, animais e elementos da natureza se encontram numa guerra sem fim.

Dirigida por Teresa Coutinho, a peça é constituída por três quadros mergulhados numa ambiguidade perturbadora. “É um texto brilhante, difícil, onde estamos sempre à procura de saber o que move as personagens e a questionar-nos o que é o bem e o mal, a verdade e a mentira, o certo e o errado”, sublinha a encenadora.

Uma vez mais, o tema é o poder, através da institucionalização do “medo que um governo impõe sobre os seus cidadãos”. Sabemos que existe conflito sem solução, descortina-se uma limpeza étnica e todo o quotidiano é marcado pela brutalidade.

Distante dispõe-se como um puzzle. Num primeiro quadro, uma jovem, Joan, interpela a tia sobre os gritos que escutou lá fora e que a fizeram assistir a uma cena de violência e opressão entre o seu tio e um grupo de homens, presumíveis prisioneiros. O segundo, passa-se numa fábrica de chapéus destinados ao desfile público de execução de prisioneiros, e ali encontramos Joan, agora uma mulher, e aquele que será o seu futuro noivo. No quadro final, o casal regressa à casa da tia de Joan e sabe-se que o mundo está mergulhado numa guerra total, onde se formaram blocos beligerantes de homens e animais, uns contra os outros, e se percebe que o futuro deixou de ser uma possibilidade.

Entre um realismo temperado de fantasia e a mais negra das distopias, a partir de 20 de maio e até princípio de junho, Top Girls e Distante mostram duas faces do teatro daquela que é uma das grandes autoras do nosso tempo.

Os museólogos Clara Frayão Camacho e Fernando António Baptista Pereira e a investigadora Ana Carvalho responderam ao desafio da Agenda Cultural de Lisboa com três textos inéditos sobre o tema.

Clara Frayão Camacho

Museóloga, coordenadora do Grupo de Projeto Museus no Futuro

Estamos habituados a ligar os museus ao passado e ao presente, mas podem também constituir-se como laboratório de estudo e perspectivação do futuro. Foi isso que fizemos no Grupo de Projeto Museus no Futuro formado em meados de 2019, que coordenei ao longo de um ano e meio, e que culminou num relatório com 50 recomendações para os museus palácios e monumentos do ministério da cultura. A análise demográfica do pais, o retomar do turismo, as questões da sustentabilidade, da participação e da transformação digital, levam-me a traçar algumas ideias sobre a perspectiva dos museus do futuro. A primeira é que a pandemia nos alertou para questões sanitárias de bem-estar físico e mental que devemos seguir. Será que essas questões vão ter repercussões a médio prazo na arquitectura dos museus, no equacionar dos espaços de acolhimento, do trabalho dos serviços educativos, do manuseio de equipamento interactivo? No que respeita à participação, é cada vez mais notório que fatias significativas da população gostam não só de ver e comtemplar as obras de arte, mas também de agir e participar em programa em que sejam ouvidas, seja através de co-curadoria de exposições temporárias, seja na participação de grupos consultivos, ou até em situações de governança participativa que estão a ser experimentadas nalguns museus do mundo. O museu tem que ser uma casa para todos e pensar sobretudo naqueles que não vêm ao museu se quer ser relevante para a sociedade e não apenas para parte dela. Os cidadãos com literacia digital cada vez mais elevada vão exigir formas mais interactivas de atuação dos museus. No futuro perspectiva-se uma complementaridade entre o físico e o online, nunca o desaparecimento da experiência presencial, essencial para fruir e dialogar com os bens culturais. Também nas questões da sustentabilidade os museus devem ter um papel significativo, seja pedagógico, através de exposições, de reflexão e investigação, seja pelo seu próprio exemplo, em termos de arquitectura, de planeamento de espaços ao ar livre, de estacionamento de bicicletas e práticas sustentáveis. Finalmente, o trabalho em rede é definitivamente a grande tendência organizacional do futuro. Quer do ponto de vista formal, com a renovação da própria rede portuguesa de museus, quer no trabalho no terreno com as várias redes de museus já existentes, quer com directrizes políticas a nível nacional e municipal, com grande envolvimento da sociedade.

Fernando António Baptista Pereira

Presidente da Faculdade de Belas Artes de Lisboa

A transição digital nos museus é um dos imperativos desta década. Digitalizar os acervos e colocá-los online, mas também a documentação alusiva a esses acervos ou seja muitas exposições, catálogos, estudos de mestrado, de doutoramento, etc. Tarefa que necessita de equipas vocacionadas para este fim. O outro lado desta revolução é para mim, a possibilidade de criar no museu um espaço Wi-Fi livre para se poderem inserir as aplicações necessárias para se realizar uma visita com o próprio telemóvel, não com os audioguias tradicionais. Os visitantes têm como grandes rivais do museu o seu próprio telemóvel que os atrai para a leitura de coisas exteriores ao museu. Por isso, é importante que o museu entre no telemóvel do visitante através de uma aplicação que lhe presta informações sobre a obra que está a ver, pois mediante o sistema de beacons consegue localizar a presença das pessoas no museu, podendo mesmo propor jogos sobre a obra em causa e, até, sugerir a visita à medida do gosto individual. Se conseguirmos fazer isto, os museus ultrapassam o fim da era das massas que a pandemia ditou. Importa realizar exposições virtuais e eventos online que possam atrair visitantes espalhados ao longo do ano e não concentrados nos meses de verão e, sobretudo, tornar o dispositivo móvel da pessoa como o seu grande aliado na visita ao museu que permite guardar as informações e levar o museu para casa, revisitando-o. Estas são as duas questões fundamentais da transição digital. Acrescentaria ainda uma questão estratégica para o desenvolvimento do país: a constituição de grandes reservas patrimoniais espalhadas regionalmente associadas a laboratórios de conservação e restauro. Não só se empregariam imensos jovens formados nesses domínios, como se encontravam reservas em condições para albergar o património arqueológico, que é imenso, algum do património etnográfico, que está a sair do país para enriquecer coleções lá fora e parte do património artístico que os seus detentores não podem conservar devidamente. Mantendo um registo de propriedade, as reservas seriam os locais onde as peças estariam guardadas e disponíveis para exposições temporárias. Os centros de conservação e restauro associados a essas reservas, os sítios onde essas obras iam sendo estudadas, tratadas e salvaguardadas.

Ana Carvalho

Investigadora da Universidade de Évora

A questão dos museus do futuro não é nova, mas tem-nos inquietado particularmente no último ano. O que é possível fazer para que os museus enfrentem melhor os desafios da sociedade? Esses desafios são múltiplos, porém o que me parece mais evidente é o digital pela forma como se tornou, com as portas dos museus fechadas, no recurso a um espaço imprescindível. Na verdade, já antes da pandemia muitos museus trabalhavam o espaço digital, trazendo novos conteúdos e diversificando os seus públicos. Participei no projeto internacional MU.SA que abordava a forma como os museus podem responder aos desafios da sociedade digital. A crise pandémica evidenciou que de uma forma geral os museus não estão preparados para esse passo. Não conseguem construir uma estratégia que use o digital como forma de beneficiar a sua missão. Sinto, neste momento, que existe um enorme apetite para voltarmos à experiência física, um cansaço do digital. Os museus têm agora a oportunidade de voltar a garantir essas experiências únicas e autênticas no espaço físico. Mas, a ideia do digital não vai desparecer. É como se houvesse uma expansão do trabalho dos museus e é preciso capacitá-los para essa tarefa. Em Portugal , nos museus nacionais, as equipas são pequenas e envelhecidas, com poucos recursos, algumas com poucas competências na área digital e infra-estruturas obsoletas. A ideia de “fazer cada vez mais, com menos recursos” não é possível para um trabalho de comunidade e de continuidade nos museus. Existe uma necessidade de maior cooperação com outras entidades para transferência de conhecimentos, um investimento nas tecnologias de informação, a possibilidade de criar projetos piloto, a promoção do acesso através do investimento na digitalização dos acervos. E, mais do que digitalizar, pensar que histórias se podem contar a partir dessas coleções digitais. Isto implica o reconhecimento das fragilidades e políticas públicas assertivas. Os museus portugueses têm subsistido a crises constantes. Esta é mais uma, mas sem precedentes e que vai trazer um conjunto de reproduções a vários níveis. Os museus, que já se encontravam numa situação frágil, se não virem estas questões encaradas com cuidado, dificilmente poderão desempenhar funções relevantes.

[os autores escrevem de acordo com a antiga ortografia]

Como surgiu a ideia de fazer um filme sobre a vinda dos camaradas do norte para as cooperativas portuguesas e a “revolução sexual e de costumes” que daí surgiu?

O primeiro contacto que tive com estes relatos sobre a intimidade e a sexualidade foi através dos diários que o José e a Eduarda, que eram um casal na época, escreveram a partir da sua vivência. Eles eram portugueses exilados na Alemanha e vieram para Portugal como alfabetizadores nas cooperativas da Azambuja. A partir daí comecei a ligar esta informação a outras histórias que fui ouvindo, algumas inclusive em debates depois de ter feito o filme Linha Vermelha (2012). Uma dessas histórias foi-me contada por uma alemã que estava na plateia do Museu de História Alemã, em Berlim, onde fiz uma apresentação. Ela explicou-me como as mulheres da cooperativa Torre Bela a receberam: numa assembleia, as mulheres decidiram que todas as estrangeiras tinham que sair da cooperativa ao fim de semana, para que os homens portugueses não cedessem à tentação, com exceção desta alemã e de uma amiga, que elas acreditavam serem um casal. Fui ligando todas estas histórias, porque me interessava fazer um filme que tocasse numa revolução que não era só da esfera política e institucional, mas também do corpo, da relação com os outros, da relação homem/mulher.

Porquê filmar as pessoas reais que viveram todas estas histórias e que no filme assumem terem a idade que tinham em 1975?

Tive dúvidas sobre como fazer o filme com toda a informação que tinha. Não sabia se ia filmar as histórias diretamente com atores, ou fazer leituras dos textos que tinha descoberto, havia várias hipóteses. Então surgiu esta ideia de utilizar as pessoas que viveram nas cooperativas e que estas assumissem no filme ter 18, 20 ou 30 e tal anos, quando de facto a sua idade ronda os 60 ou 70 anos. Quis brincar com essa ideia de um faz de conta.

Como chegou às pessoas que são as personagens do filme, como conseguiu encontrá-las ao fim de tantos anos?

Encontrei-as através de pistas que me foram sendo dadas, por uns e por outros. Através de almoços em Manique do Intendente (freguesia do concelho da Azambuja) onde um dos atores do filme, que foi um grande facilitador, me colocou em contacto com outras pessoas. Mas passou também, por exemplo, por ir à junta de freguesia de Aveiras perguntar se ainda ali viviam pessoas dessa época. Aí obtive outros contactos. Desta forma fui criando uma rede.

Os intervenientes, voltaram a reviver, no filme, o que passaram há mais de 40 anos. Como foi para eles serem confrontados com esses tempos do passado?

Foi sobretudo divertido. Propor àquelas pessoas que assumissem terem a idade da época, era à partida uma premissa que convidava ao jogo, a um jogo lúdico. Ao revisitarem os espaços onde filmei – alguns deles tinham sido ocupados, outros não – as suas memórias eram espicaçadas. Um bom exemplo disso é a cena no lavadouro, onde as mulheres conversam sobre as suas primeiras experiências sexuais e sobre o casamento. O facto de estarem ali em ação, em contacto com algo que era habitual naquela altura, fê-las rememorarem. Levou-as a utilizar um vocabulário que é muito interessante, mas também uma gestualidade e uma maneira de contar as coisas muito irónica, já com uma certa distância em relação aos acontecimentos, ao mesmo tempo com um gosto por estarem a lembrar. Para muitas das pessoas, nomeadamente os portugueses regressados do exílio, aquele período foi muito celebratório, apesar de turbulento e com tensões, a memória que têm é muito festiva. Foi uma libertação toda aquela experiência que viveram em 1975.

Estas pessoas não são atores. Que tipo de indicações ou de trabalho é necessário para, enquanto realizador, conseguir que correspondam às expetativas?

Só uma cena teve indicações. Os textos eram estudados no momento, os atores não decoraram nada. Isto tem uma grande vantagem, não ficaram agarrados a um texto que tinham de dizer e eram eles que reinventavam as situações dramáticas que lhes eram dadas. Fizemos algumas sessões preparatórias, com a atriz Sofia Cabrita, onde lhes eram apresentadas situações para improvisarem e a partir daí fomos vendo o perfil de cada um e do que eram capazes. Foi muito interessante porque se percebeu que, quer nas palavras que usavam, quer na gestualidade, havia uma grande frescura. Regressavam àquele tempo com grande vivacidade, sem uma mecanicidade. Os atores tinham poder para dramatizar as situações, era esse o objetivo e não a reconstituição de uma vivência.

Não deixa de ser irónico e surpreendente que, passados quase 50 anos, continuemos a discutir as mesmas questões. As diferenças entre mulheres e homens a nível laboral, salarial e familiar continuam a ser enormes. Não deveríamos estar hoje muito mais à frente?

Acho que a Revolução e aquele período prometiam muito mais do que aquilo que aconteceu. Os estrangeiros que vieram para as cooperativas traziam muitas coisas e o horizonte utópico era muito mais largo. O que acabou por acontecer foi que voltámos todos para as nossas casinhas… Claro que houve um grande salto, mas continuam a existir ainda ideias preconcebidas muito enraizadas. Há uma coisa muito engraçada que a Eduarda, uma das alfabetizadoras que veio da Alemanha diz: “Nós lutámos muito naquela altura pelas bibliotecas, pelo livro, pela palavra, e passado pouco tempo estávamos a ver as pessoas a assistir à novela em vez de irem à biblioteca. Foi uma deceção, aquilo que os tempos prometiam e em que acabaram por resultar.”

É importante para si manter a memória viva daquilo que se passou no país? É também com esse intuito que tem vindo a abordar a temática da opressão e do 25 de Abril na sua obra?

Sim, é muito prazeroso ver num grupo de atores esta viagem festiva e celebratória. Como disse anteriormente, houve um horizonte que não se cumpriu, uma linha de esperança que não chegámos a atingir. Nesse sentido é interessante retornar a esse período e reapresentá-lo às pessoas. O 25 de Abril é quase sempre abordado do ponto de vista político e institucional e dá-se pouca atenção a este lado dos comportamentos, da intimidade e à promessa que existia de um homem e de uma mulher novos. A Revolução não passava só pela substituição de um governo ou de um regime, mas também pela mudança daquilo que era pequeno, doméstico, “lá de casa”. Abordo esta questão de uma maneira sensorial, não há entrevistas no filme, mas sim pessoas em ação. Desta forma invoco um lado emocional que me interessava explorar, uma experiência de revivência e não um relato factual.

Perante a situação pandémica que vivemos e os custos que tem tido para o cinema, é quase uma revolução, ou um ato de coragem, estrear um filme nestas circunstâncias. Prazer, camaradas! estava previsto estrear em 2019, porque não adiou ainda mais a sua estreia?

Estávamos mesmo desejosos de mostrar e partilhar o filme, apesar de toda a incerteza.

É considerado o embaixador do semba e um dos maiores nomes da música popular angolana. De que forma lida com isso?

Não é uma coisa que ocupe muito do meu tempo porque, como costumo dizer, sou aquilo que sobra depois de todos os aplausos. A minha música nunca foi movida pelo sucesso, mas sim pelas preocupações intrínsecas que tenho com a Humanidade e com o que me rodeia. De alguma forma, a minha música, a minha arte e as minhas palavras também acabaram por me salvar daquelas depressões existencialistas que os poetas têm [risos]. Sou um daqueles que tenta construir caminhos e possibilidades para que haja muito mais embaixadores. Lembro-me, quando comecei, de ter muito medo de ir para o palco, era algo que me parecia ser contranatura. O meu pai incentivava-me bastante, foi ele que praticamente me pôs em cima do palco. Lembro-me do primeiro concerto, eu não queria ir fazer o soundcheck, estava em pânico… fazia as minhas músicas, mas não tinha noção de que isso podia tocar os outros.

Ainda sente esse nervoso miudinho quando sobe ao palco?

Sinto sempre. Aliás, agora até sinto falta disso, porque não toco há algum tempo… é algo que me faz falta. Lembro-me que, no início, tinha grandes dificuldades, mas com o tempo o palco tornou-se o lugar onde me sinto mais seguro, é um universo em que me fui ambientando e encontrando. Mas sim, sinto sempre aquele nervoso, aquela adrenalina que nos ajuda a transcender as inseguranças e chegar ao público.

No passado dia 11 de novembro, assinalou-se o 45.º aniversário da independência de Angola, uma data muito importante para si e que é uma grande inspiração para as suas músicas…

Este álbum era para se chamar Heróis da Foto, porque no fundo esta música é mais biográfica, fala sobre coisas que nunca tinha dito sobre mim próprio e sobre a história de Angola. Para mim era importante perceber, 45 anos depois, como estão as dependências da nossa independência. Acho que, no fundo, com este álbum, também estou a contar a história da minha vida. De tudo aquilo a que assisti, do que me traumatizou, das lágrimas e dos sorrisos… vim para Portugal aos três anos com a minha mãe, a minha tia e os meus primos. O meu pai ficou em Luanda. Todas as férias de verão eu ia para lá. Vivia no meio desses dois mundos. Daquele lado era o “bloco de Leste” e aqui era o Ocidente. Tudo isto faz parte do meu imaginário, do meu crescimento, até a propaganda soviética, onde nos inspirámos para fazer a capa do disco. Havia uma praia, que era a praia dos soviéticos, mais ninguém podia lá ir. Para mim, com 8, 9 ou 10 anos, isto eram contrastes incríveis que estão diluídos na minha arte. Este álbum acaba por ser um pouco todas estas histórias sobre mim próprio e também sobre a história de Angola, que foi muitas vezes adulterada. Quero deixar o testemunho de todos aqueles que não têm voz ou que já partiram. Para mim, são muitas vezes estas vozes caladas os verdadeiros heróis, não aqueles que aparecem na televisão em horário nobre.

Alguma vez sentiu que não pertencia a lugar nenhum?

Sempre senti isso. Sempre me senti marginal em todos os lados. Em Portugal diziam-me: “preto, vai para a tua terra”, e em Angola diziam-me “branco, vai para a tua terra”. Isto parece incrível, mas é verdade. Imagina as repercussões que isto tem na cabeça de uma criança. A minha música era muito inspirada em poetas de intervenção como o Zeca Afonso ou o Ary dos Santos. Só com a idade, com o tempo, com o testemunho que as pessoas me davam da importância da minha música na vida delas, é que me fui sentindo mais inserido, e hoje sinto-me tanto lisboeta como luandense ou benguelense. Tenho muito orgulho em ser o que sou, a mistura de todas estas histórias. Fiz recentemente um tema sobre o meu amor a Lisboa, que se chama Fado de Lisboa. Gravei-o, mas não está no álbum, porque eu queria dar este contexto da história de Angola dos últimos 45 anos, por isso guardei o tema para um EP futuro de homenagem a Lisboa. Hoje, felizmente, sinto-me parte tanto desta cidade como de Angola, e em todos os sítios onde canto acabo por receber esse carinho da diáspora e de todos os que se identificam com a língua portuguesa e com a nossa música.

Tem o coração dividido ao meio…

Ele agora está cheio. Antes estava mesmo dividido. O meu avô materno é de Macedo de Cavaleiros, o meu pai é de Benguela, tudo isto é quem eu sou.

As suas canções representam o povo angolano. Isso é uma grande responsabilidade?

No início, a música era feita mais com instinto do que com pensamento, a criatividade de um jovem que transmite o que sente. Mais perto dos 40 anos, comecei a perceber que o que dizia fazia diferença. Se promover um concerto meu nas redes sociais, sou capaz de ter 100 partilhas, mas se fizer um posicionamento que é considerado político sobre a situação de Angola, sou capaz de ter três mil partilhas. Isso deu-me noção de que não podia falar só sobre o que sentia. As pessoas utilizam quase tudo o que digo como argumento a favor ou contra, então já faço uma melhor gestão do que quero transmitir e por vezes só intervenho quando é muito importante. Musicalmente ainda consigo ter essa liberdade de expressar os sentimentos, mas nunca, até hoje, consegui adulterar uma obra, uma frase que seja, sobre o que queria dizer. No início não ligava a isto, nem sequer tinha noção do contexto político. Só com o tempo percebi que aquilo que dizia podia ser forte para o contexto que estava a viver. Consigo ter essa dinâmica de fazer as coisas por amor, por instinto, sem grandes preocupações com outras questões que às vezes são inibidoras da nossa criação.

Ao longo destes respeitáveis mais de 30 anos de carreira terá, certamente, muitas histórias inesquecíveis. Houve algum momento que o tenha marcado particularmente e que queira partilhar?

Há muitas, de facto. A primeira vez que fui a Moçambique, a Maputo, foi em 1992 e marcou-me bastante porque não tinha noção se ouviam a minha música ou não. Na altura, tinha dois hits, Cherry e Coração Farrapo, e lembro-me de que o primeiro concerto foi no Estádio da Machava, e quando comecei a cantar não conseguia ouvir a minha voz, por causa da forma como o público cantava, em uníssono. Em Moçambique, o público é muito participativo. Outra coisa que me marcou foram histórias que os militares me contavam: quando vinham das batalhas, para curarem as suas feridas, punham a minha música a tocar. Ouvi também histórias de pessoas que foram mandadas parar num controle da UNITA, e que estavam a ouvir a minha música. O pessoal da UNITA, como a minha música é muito interventiva, disse “estás a ouvir o Paulo Flores? Ele é dos nossos, podes passar”. As pessoas que me contaram isso vieram oferecer-me uma bebida e agradecer por isto. Outra coisa marcante foi o primeiro espetáculo que fiz no Estádio dos Coqueiros, em Luanda, que foi marcado muito em cima da hora. Começámos a fazer promoção só uns dias antes, e no próprio dia tínhamos mais de 30 mil pessoas no estádio, foi um momento muito especial. Há muitos momentos marcantes, é um privilégio.

Depois de mais de um ano de pandemia, e de vários meses sem poder tocar ao vivo, o que espera deste regresso aos palcos?

Sinto muita falta, até desse nervoso miudinho antes dos concertos. Já não vou a Angola há mais de um ano, algo que não acontecia desde os meus 14 anos… há praticamente um ano que não dou concertos ao vivo. Este concerto no Coliseu vai ser muito especial porque é uma sala onde desejo tocar desde criança. Acho que vai ser mágico, não só apresentar o novo álbum, mas também fazer essa viagem pela minha carreira. Estou muito ansioso.

O concerto que leva ao Coliseu conta com participação de alguns convidados especiais como Yuri da Cunha ou Prodígio, uma referência do rap angolano. Como vai ser partilhar o palco com estes músicos?

No caso do rapper Prodígio, fizemos um disco juntos, que saiu em outubro do ano passado, A Benção e a Maldição. No fundo, é uma conversa geracional porque, embora eu seja mais do semba e da quizomba, ou seja música mais étnica, o Prodígio é do hip hop, música mais contemporânea. Mas o nosso sentido de nação, de preocupação humanística e até a nossa poética é parecida. Ele faz-me lembrar quando comecei, faz-me voltar a esse tempo em que o instinto vinha antes do pensamento. É um trabalho tão puro e tão duro que aumentou ainda mais a proximidade que já tínhamos. O Prodígio, tal como outros rappers, inspirou-se na minha escrita. São géneros diferentes, mas existe essa ligação. O Yuri da Cunha é a nossa continuação e a certeza do semba e do futuro da música de Angola. Vou ter também o Manecas Costa que canta comigo dois clássicos da música de Angola no disco: um da Guiné-Bissau, Si Bu Sta Diante da Luta, e Xica Feia de Angola, do Bonga e do Manuel Rui Monteiro. Cantamos as duas músicas e é sempre um momento muito emocionante, que já fazemos desde 1994. Faltava esse lado de homenagem à mulher, à maternidade, que em África, mais até do que noutros lugares, acaba por ter uma importância decisiva, porque as mulheres, no tempo da guerra, tiveram um papel decisivo: tornaram-se empresárias, mães, professoras, trabalhavam na lavra, foram guerreiras… era importante ter esta homenagem. Aliás, ela está na capa do disco. O designer gráfico fez várias capas, mas a que acabou por ficar foi quase como se ele tivesse lido a minha mente, porque significa mesmo o meu crescimento, a minha infância, as minhas dúvidas sobre os dois mundos.

Como viveu o período de confinamento? Aproveitou para compor?

Estou sempre a criar e a vida real, que passa ao lado da criação, de vez em quando surge. Acho que me aguentei melhor no primeiro confinamento. Sou uma pessoa caseira, por isso no início não senti muita diferença. Durante essa fase preparámos um live dos 3G, que era eu, o Yuri da Cunha e o Cota Bonga, e fazer o guião artístico ocupou-me algum tempo. Gravei o disco com o Prodígio, que acabou por ser lançado na altura em que a pandemia estava no auge, por isso nunca chegámos a apresentá-lo ao vivo. Estou também a trabalhar num projeto de música infantil, que é um universo muito pouco explorado em Angola. As crianças têm de ouvir músicas de adulto ou música juvenil. Este projeto também me tem ocupado bastante tempo e tem sido muito prazeroso trabalhar o futuro e o imaginário das nossas crianças. Tem sido muito isto: produzir, reorganizar a forma de comunicar e de chegar às pessoas. Aproveitei também para organizar o meu património, que andava muito espalhado pela internet e por outros sítios.

O que se segue?

Temos o concerto a 21 de maio, no Coliseu. Dia 10 de junho sigo para Angola, onde vou dar alguns concertos de lançamento do disco até julho. Se tudo correr bem em termos de pandemia, tenho um concerto para fazer com o Yuri, Os dois no Semba, que vai passar por vários sítios até final de agosto. Para o ano, faço 50 anos de idade e 34 de carreira e quero gravar um disco com alguns amigos, uma celebração desta minha vida. Esse é o plano para 2022: um álbum que tenha duetos com artistas que fazem parte da minha vida. Planos não faltam.

O projeto, que resultou de uma parceria entre as Câmaras Municipais de Lisboa, Loures e Mafra, é dinamizado a partir deste mês pela Fundação José Saramago que, em datas a anunciar, irá promover visitas guiadas e leituras encenadas, entre outras iniciativas. A Rota Memorial do Convento, uma homenagem a José Saramago, segue o texto do livro e revela monumentos históricos e paisagísticos do século XVIII, entre Lisboa e Mafra, passando por Loures, bem como pontos de interesse patrimonial situados em Sacavém, Santo António dos Cavaleiros, Unhos, Santo Antão do Tojal, Fanhões, Malveira, Mafra (convento e vila velha) e Cheleiros.

Lisboa

Ponto 1 – Casa dos Bicos | Fundação José Saramago

A Casa dos Bicos, cuja edificação é atribuída a Francisco de Arruda, destacava-se das restantes casas nobres da zona devido à sua original fachada sul. Foi construída provavelmente a partir de 1522, por ordem de Braz de Albuquerque, fidalgo cortesão protegido de D. Manuel I e filho de Afonso de Albuquerque. No livro de Saramago é referida como a “Casa dos Diamantes”.

Ponto 2– Terreiro do Paço (atual Praça do Comércio)

A muralha fernandina que corria ao longo da margem do Tejo desaparece dando lugar a uma larga praça, o Terreiro do Paço, que veio a revelar-se elemento urbano determinante na imagem de Lisboa. Na obra literária é o ponto de partida de uma das histórias mais emblemáticas: a do padre Bartolomeu de Gusmão e da invenção da máquina voadora.

Loures

Ponto 3 – Miradouro do Rio Trancão

Porto fluvial que, segundo as Memórias Paroquiais, no séc. XVIII, apresentava dois núcleos urbanos: Sacavém de Cima e Sacavém de Baixo. Em 1759 havia três cais: o de Nossa Senhora, o da Barca e o do Peixe, atestando o dinamismo económico local. Em 1730 foi aberto o Esteiro da Princesa, entre Lisboa e Santo Antão, permitindo o transporte dos sinos e das estátuas italianas para o Convento de Mafra.

Ponto 4 – Igreja de São Silvestre

Templo de uma só nave, com uma fachada seiscentista e torre sineira, cuja existência data do séc. XIII. No seu interior destacam-se altares de talha dourada do séc. XVIII, imagem da Pietá dos finais de século XVII e painéis quinhentistas com cenas da vida de São Silvestre, atribuídos ao Mestre de São Quintino.

Ponto 5 – Museu Municipal de Loures

O Museu, instalado no antigo Convento Franciscano Arrábido do Espírito Santo da Mealhada, edificado em 1574, tem como missão o estudo, salvaguarda e divulgação da história e património local. Na antiga sacristia pode visitar-se o Centro de Interpretação da Rota Memorial do Convento.

Ponto 6 – Praça Monumental de Santo Antão do Tojal

Praça de grande aparato, construída e remodelada no séc. XVIII com a assinatura do arquiteto italiano António Canevari. O espaço revela um conjunto monumental barroco composto pelo Palácio dos Arcebispos, Igreja Matriz, Fonte-palácio e Aqueduto. No livro, Baltasar parte de Santo Antão do Tojal, conduzindo uma junta de bois com materiais para a construção do Convento de Mafra.

Ponto 7 – Palácio dos Arcebispos

Palácio de arquitetura residencial e religiosa, barroca. No interior conserva magníficos painéis de azulejos do século XVIII. Foi residência de verão de D. Tomás de Almeida (primeiro patriarca de Lisboa) que no palácio recebeu várias visitas do Rei, quando este se deslocava a Mafra para acompanhar a Real Obra.

Ponto 8 – Igreja de São Saturnino

Templo que data de 1575 e que foi construído a pedido da população que, em dias invernosos, de muita chuva, tinha dificuldade em deslocar-se a Santo Antão do Tojal. Destaque no interior para o coro joanino, a pia batismal e a pintura de São Saturnino atribuída a Pedro Alexandrino de Carvalho. A Igreja foi restaurada em 1796, após o Terramoto de Lisboa.

Mafra

Ponto 9 – Largo da Feira na Malveira

O Mercado da Malveira, ainda hoje um dos mais emblemáticos da apelidada região saloia, foi instituído após a concessão da feira anual por D. Maria I, em 1782. Destinava-se ao abastecimento de gado para o consumo em Lisboa e arrabaldes. Ao comércio do gado juntou-se a venda dos mais diversos produtos ligados à agricultura, pecuária, pesca, têxteis e calçado.

Ponto 10 – Igreja de São Miguel de Alcainça

O documento mais antigo relativo à igreja data de 1270. O atual templo, alvo de várias intervenções arquitetónicas nos séculos XIV, XVII e XIX, inclui a capela-mor que alberga um grande retábulo de talha e um de teto de caixotões, a que foi associada uma nova fachada e a torre sineira.

Ponto 11 – Palácio Nacional de Mafra

Um dos mais imponentes e notáveis monumentos de Portugal e da Europa, o Real Edifício de Mafra integra um Palácio, uma Basílica, um Convento com a sua cerca (atual Jardim do Cerco) e uma Tapada. Foi classificado como Monumento Nacional e, pela UNESCO, como Património Mundial. No livro relatam-se os oito dias de transporte da pedra Benedictione, que encima o pórtico da Basílica, na Galeria da Bênção.

Ponto 12 – Igreja de Santo André de Mafra

Um excelente exemplo do gótico paroquial, a Igreja de Santo André, construída entre os séculos XIII-XIV, alberga no seu interior os túmulos dos donatários de Mafra, D. Diogo Afonso de Sousa e D. Violante Lopes Pacheco. O monumento, restaurado no século XX pela Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, foi classificado como Monumento Nacional, em 1935.

Ponto 13 – Igreja de Cheleiros e Cruzeiro

Referida no reinado de D. Afonso II (séc. XIII), a igreja foi objeto de várias campanhas de obras. A transformação principal ocorreu na época manuelina, com a construção de uma nova capela-mor que exibe a esfera armilar (emblema de D. Manuel I) e as armas dos donatários. A incorporação de diversos materiais romanos e paleocristãos sugere a existência de uma villa romana na zona.

Todas as informações aqui.

A tua sonoridade é difícil de definir…

Não há um género que descreva a música que faço. Tem jazz, tem música pop, muita música exótica, algum rock, world music… Quando faço música não penso muito nisso, em que género é que se encaixa.

Os teus discos têm títulos muito peculiares. Há alguma mensagem subliminar por trás ou é algo completamente aleatório?

Não é aleatório, depende do disco… O título do disco Those who throw objects at the crocodiles will be asked to retrieve them (2016), por exemplo, não fui eu que inventei. É uma frase que surge numa série de placards que existem na Flórida. Na altura achei curioso, porque nos Estados Unidos existe essa displicência em relação aos crocodilos, por serem um animal tão comum, mas no Egipto, por exemplo, a forma como se olha para este animal é completamente diferente. Há uma grande discrepância de valores culturais de uma sociedade para a outra, e o título remete para isso, de uma forma mais filosófica.

Nos discos anteriores, grande parte das músicas praticamente não têm letra. É mais confortável compor apenas para instrumento?

Não, é igual. Em certas alturas arrisco bastante e exijo muito dos cantores que trabalham comigo, peço-lhes para fazerem coisas que estão no limite do impossível. No caso da voz, tem imensas particularidades, como a tessitura por exemplo. É preciso é conhecer o instrumento para o qual se está a escrever, mas para mim não é diferente escrever para um ou para outro registo.

O novo disco, Private Reasons, representa o fecho de uma trilogia ou é apenas o início de outra etapa?

Eu diria mais que é o término de uma trilogia. Os discos não foram feitos com esse intuito, mas percebo essa analogia. Tem a ver com o som e com os caminhos musicais, com a forma como estão construídos, em que acabam por passar por várias paisagens… acho que faz sentido olhar para os três discos como fazendo parte de uma trilogia. Diria que sim, é muito mais um encerramento do que um começo.

O lado estético e visual é importante na transmissão da mensagem?

Há um estilo que acabou por se ir moldando e definindo, embora não tenha sido algo muito pensado. Esse lado visual surgiu no primeiro disco e acabou por ganhar uma identidade que, obviamente, se pode transformar e alargar para outros horizontes e tendências. Nada está fechado. O videoclipe de Theme Vision (primeiro single do novo disco) foi a primeira vez que foi feito assim. Até à data eram sempre vídeos com colagens que eu fazia para as capas digitais dos singles. Tenho imensas ideias que gostaria de materializar, mas tudo o que envolve cinema é caro. Se houvesse mais meios financeiros daria para explorar ainda mais esse lado visual.

Este mês atuas em dose dupla na Culturgest, uma vez que a primeira data esgotou rapidamente. O que esperas deste regresso aos palcos em pleno contexto pandémico?

Vai ser double trouble, como diz um amigo meu. Por um lado, porque tem de se montar o concerto de origem, por ser um novo espetáculo, uma nova performance, o que por si só já é difícil, porque a música normalmente começa a soar melhor passados quatro, cinco concertos de apresentação, quando os músicos já estão à vontade com os temas. Por outro lado, há que ter em mente que os músicos estão a voltar a tocar pela primeira vez em muito tempo. As pessoas sabem que os músicos estiveram muito tempo sem tocar, sabem as dificuldades pelas quais eles passaram. Se a banda estiver mais enferrujada e não estiver a soar como antes da quarentena, não estou muito preocupado com isso, é algo que não podemos controlar. Mas vai ser bom regressar ao palco. Acima de tudo, estou curioso para saber como é que vai funcionar ao vivo, porque a gravação do disco não correu da forma como idealizámos, foi um bocadinho repartida por causa das restrições, não gravámos com todos os músicos ao mesmo tempo. É bom saber que vai estar muita gente a assistir.

No concerto da Culturgest vais dividir o palco com vários amigos. É quase uma big band…

Neste momento, como o ensemble já está mais ou menos definido, já escrevo a pensar nestas pessoas, porque já conheço as características e as ferramentas de cada uma delas. Sei onde é que têm dificuldades e quais são os seus pontos fortes… Elas já estão presentes no momento de composição, antes até de estarem no palco a tocar comigo. Para além disso, dão-me alguma segurança. Claro que podem falhar, como qualquer músico, mas é muito seguro tocar com todas elas.

És compositor, produtor, tocas vários instrumentos… consideras-te cantor também?

Não, não me sinto cantor, de todo [risos]. Nos outros discos também cantei, mas neste canto mais, é um facto. Foi difícil para mim porque não me é natural, não tenho ferramentas para isso. Canto como qualquer pessoa, a única diferença é que sei as notas que estou a cantar, mas técnica não tenho. Prefiro muito mais tocar instrumentos.

Por falar em pandemia, que efeito teve em ti? Inspiração e tempo para compor, ou nem por isso?

O primeiro confinamento foi muito chato porque atrasou o processo de gravação do disco, o que foi muito complicado porque envolveu 19 pessoas. Na altura, cruzar as agendas foi um verdadeiro puzzle. De qualquer forma, não fui das pessoas mais afetadas, estive quase sempre a trabalhar: fiz a banda sonora para a peça Atlântico, do Tiago Cadete, que esteve no Teatro Nacional D. Maria II; fiz alguns concertos online, e fiz ainda uma composição para celebrar o Dia Mundial da Europa, numa colaboração com o Parlamento Europeu. Fui também convidado para fazer a banda sonora da primeira série portuguesa para a Netflix, Glória (ainda sem data de estreia prevista), e continuei a dar aulas online. Felizmente não foi um período de bloqueio criativo. Por um lado, até foi mais tranquilo, porque não tinha tantas responsabilidades, o que me permitia ter um foco maior.

O que se segue depois destes concertos?

Os concertos ainda são alguns, porque tenho datas por confirmar noutras cidades. Vou também estar envolvido num projeto sobre o qual ainda não posso falar muito, posso apenas dizer que será num contexto comunitário e social, algo diferente do tipo de projetos em que costumo trabalhar. Tenho algumas ideias para um novo álbum, mas não sei quando vou pô-las em prática. Será, certamente, algo radicalmente diferente do que fiz até aqui.

O espetáculo que estreia a 5 de maio no Teatro Meridional é, assumidamente, uma criação decorrente da pandemia, embora não a aborde diretamente. Teoria da Relatividade nasceu e ganhou forma enquanto objeto artístico entre fevereiro e abril, ou seja, ao longo do período de “segundo” confinamento. E, como nota o encenador Miguel Seabra, “tudo aconteceu surpreendentemente rápido, com o texto escrito de chofre e com a equipa artística e técnica a construir o espetáculo num tão curto espaço de tempo.”

Começou num desafio proposto pelo Teatro Meridional ao dramaturgo Rui Xerez de Sousa, ao qual foram dadas apenas “algumas pistas”. “Queríamos ambiguidade, que não existisse propriamente um protagonista, e que se abordassem temas como o medo, a vulnerabilidade e a exposição a que estamos sujeitos por estes tempos em que parecemos viver cada vez mais no mundo digital”, lembra Seabra.

O autor eborense, participante numa edição do Laboratório de Dramaturgia do Teatro Meridional/Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, respondeu com uma peça metódica, cirúrgica e de uma notável economia narrativa, capaz de, em pouco mais de uma hora, desassossegar e inquietar o espectador, retirando-lhe, cena a cena, o chão de debaixo dos pés.

No cenário idealizado pelo cenógrafo Stéphan Alberto, que o próprio quis “intemporal e neutro, primando pela geometria, para corresponder a uma encenação também ela minimal”, encontramos um casal de meia-idade numa peculiar cena doméstica. Ela é uma escritora de livros infantis (Lígia Roque) e está entusiasmada por redescobrir a sua primeira máquina de escrever; ele, o marido (Alfredo Brito) desconfia da existência de um rato em casa e, perante a presumível presença do intruso invisível, debate-se com o medo de um recontro.

Esta cena, sublinhada pela cumplicidade entre os dois, é subitamente interrompida pela chegada de dois inspetores (Emanuel Arada e Miguel Nunes) mandatados por uma qualquer agência governamental. Em causa está a indignação do primeiro-ministro para com uma adaptação de Pinóquio feita pela escritora. Segundo os dois homens de fato escuro, a obra foi entendida pelas autoridades “da nova democracia” como uma sátira política encapotada e, por isso mesmo, a autora deve retratar-se publicamente.

Perante aquilo que considera uma acusação absurda e um inconcebível abuso de autoridade, a escritora recusa-se determinantemente a fazer qualquer declaração pública. Inicia-se assim um terrível jogo psicológico, com os dois inspetores a dar corpo a um poder omnisciente que tudo sabe, manipula e controla.

Acossado como o rato num labirinto, o casal vê posta em causa toda a sua capacidade de resistência. Ele, tolhido pelo medo e pela chantagem, e ela perante o dilema de abdicar da sua integridade intelectual e artística para salvar a própria vida.

Como refere Miguel Seabra, “esta peça é uma metáfora sobre a censura num tempo em que os limites entre a verdade e a mentira dependem cada vez menos dos factos, e mais de como estes são assimilados, caracterizados e difundidos”, sobretudo nas redes sociais, “onde a nossa exposição pública nos torna cada vez mais vulneráveis aos interesses ocultos do poder.”

paginations here