Quase 20 anos separam uma peça da outra. Top Girls, texto de 1982, amplamente premiado e dos que mais contribuíram para consagrar Caryl Churchill (n. 1938) como uma das maiores dramaturgas do teatro inglês. Distante (Far Away no original), escrito em 2000, fazendo ressoar o pessimismo que a autora descortinava já sobre este novo milénio, e que pode ser testemunhado numa peça mais recente, e atualmente em cena no Teatro Aberto, Só eu escapei (2016).

São peças distintas ou, como diz Cristina Carvalhal que agora dirige Top Girls, “uma é mais realista e concreta; a outra, Distante, mais abstrata”. Contudo, ambas partilham a singular capacidade da autora em combinar a experimentação dramatúrgica com o compromisso social e político, algo que torna a sua obra, sobretudo pela heterogeneidade, capaz de uma acutilância rara no olhar que propõe sobre o mundo que nos rodeia. E isto, independentemente de uma peça ter como pano de fundo o triunfo do capitalismo selvagem nos anos de Thatcher (Top Girls), e outra se passar num tempo incerto, perante um cenário de guerra total (Distante).

Como enfatiza o especialista em Teatro britânico Peter Buse, parte da dramaturgia de Churchill encontra o drama na “frustração do desejo”, desejo esse “nem sempre erótico”, mas “quase sempre político”. E as vitimas dessa frustração são “os oprimidos e, numa grande parte das vezes, as mulheres”, ou seja, quem “o ordenamento social e político patriarcal está pouco disposto a acomodar.”

Esse acaba por ser o drama de Marlene, a protagonista de Top Girls. Ela é uma mulher que orientou tudo para ser bem-sucedida na carreira, sacrificando valores maiores e vida pessoal para ser “acomodada”. Ou seja, Marlene apresenta-se como o exemplo da mulher que conquistou o poder mas perdeu a alma, rendendo-se a um sistema implacável, onde não sendo agente de mudança se torna parte do problema. No fundo, e à semelhança da então primeira-ministra britânica Margaret Thatcher (diretamente visada no texto original da peça), esta protagonista é uma “patriarca” no feminino.

Através de um enredo não linear e episódico, Churchill constrói um “clássico” notabilizado pela extraordinária e fantasiosa cena do restaurante em Londres, onde Marlene comemora a sua promoção a um cargo de chefia na agência de empregos onde trabalha (a “Top Girls” do título). Aí, ao jantar, este modelo feminino de sucesso reúne-se com mulheres de várias épocas, as quais a história, enquanto produto da visão patriarcal, tratou praticamente de omitir. Elas são Isabella Bird, uma viajante e escritora inglesa do século XIX; a Papisa Joana, que no século IX chefiou, disfarçada de homem, a Igreja Católica; Gret, a líder de um exército de mulheres que terá, segundo o folclore flamengo, saqueado o Inferno, estando celebrizada numa famosa pintura de Pieter Breughel; Nijo, que no século XIII foi educada para ser concubina do imperador do Japão, tornando-se, após incontáveis tormentas, monja budista; e Griselda, uma pobre camponesa tornada personagem central num dos contos do Decameron de Boccaccio.

Metodicamente, os dramas pessoais destas mulheres permitem a Churchill apresentar os temas que se vão cruzando no mundo que rodeia Marlene, do local de trabalho à intimidade familiar. E, ao falar desta “mulher de sucesso” segundo os ditames da sociedade capitalista, Churchill não só evidencia o seu olhar crítico sobre a desigualdade, como o contrasta com as causas, atribuíveis não só ao género, mas também à raça e à origem social.

Por isso, Cristina Carvalhal lembra que Top Girls, embora seja habitualmente apontada como uma peça feminista, é sobretudo, tal como Churchill sempre fez questão de considerar, “uma peça sobre o poder e de como o seu exercício define a condição da mulher”. Algo que, sendo indissociável do teatro de Caryl Churchill, foi também do da encenadora que dirigiu pela primeira vez este texto em teatros portugueses – Fernanda Lapa, em 1993, no Teatro Aberto. Aliás, é a essa feminista convicta, também ela tão implicada na transformação política e social, que Cristina Carvalhal (atriz nesse espetáculo) dedica o “seu” Top Girls, uma peça tão urgente hoje, como tem sido desde há décadas.

A distopia mais negra

Caryll Churchill assumiu sempre que o seu teatro não serve para dar respostas, antes colocar questões, como se essa fosse a melhor forma de interpelar o poder. Em Top Girls, a autora aponta o dedo a uma sociedade em desumanização crescente, competitiva ou, como refere Cristina Carvalhal, “uma sociedade desprovida de humanismo” que nos pode encaminhar para um tempo cada vez mais negro e sombrio.

Essa sociedade futura, despojada de valores, profundamente mecanizada, encontra-se plasmada em Distante, peça curta, com apenas quatro personagens e passada num mundo em que homens, animais e elementos da natureza se encontram numa guerra sem fim.

Dirigida por Teresa Coutinho, a peça é constituída por três quadros mergulhados numa ambiguidade perturbadora. “É um texto brilhante, difícil, onde estamos sempre à procura de saber o que move as personagens e a questionar-nos o que é o bem e o mal, a verdade e a mentira, o certo e o errado”, sublinha a encenadora.

Uma vez mais, o tema é o poder, através da institucionalização do “medo que um governo impõe sobre os seus cidadãos”. Sabemos que existe conflito sem solução, descortina-se uma limpeza étnica e todo o quotidiano é marcado pela brutalidade.

Distante dispõe-se como um puzzle. Num primeiro quadro, uma jovem, Joan, interpela a tia sobre os gritos que escutou lá fora e que a fizeram assistir a uma cena de violência e opressão entre o seu tio e um grupo de homens, presumíveis prisioneiros. O segundo, passa-se numa fábrica de chapéus destinados ao desfile público de execução de prisioneiros, e ali encontramos Joan, agora uma mulher, e aquele que será o seu futuro noivo. No quadro final, o casal regressa à casa da tia de Joan e sabe-se que o mundo está mergulhado numa guerra total, onde se formaram blocos beligerantes de homens e animais, uns contra os outros, e se percebe que o futuro deixou de ser uma possibilidade.

Entre um realismo temperado de fantasia e a mais negra das distopias, a partir de 20 de maio e até princípio de junho, Top Girls e Distante mostram duas faces do teatro daquela que é uma das grandes autoras do nosso tempo.

Os museólogos Clara Frayão Camacho e Fernando António Baptista Pereira e a investigadora Ana Carvalho responderam ao desafio da Agenda Cultural de Lisboa com três textos inéditos sobre o tema.

Clara Frayão Camacho

Museóloga, coordenadora do Grupo de Projeto Museus no Futuro

Estamos habituados a ligar os museus ao passado e ao presente, mas podem também constituir-se como laboratório de estudo e perspectivação do futuro. Foi isso que fizemos no Grupo de Projeto Museus no Futuro formado em meados de 2019, que coordenei ao longo de um ano e meio, e que culminou num relatório com 50 recomendações para os museus palácios e monumentos do ministério da cultura. A análise demográfica do pais, o retomar do turismo, as questões da sustentabilidade, da participação e da transformação digital, levam-me a traçar algumas ideias sobre a perspectiva dos museus do futuro. A primeira é que a pandemia nos alertou para questões sanitárias de bem-estar físico e mental que devemos seguir. Será que essas questões vão ter repercussões a médio prazo na arquitectura dos museus, no equacionar dos espaços de acolhimento, do trabalho dos serviços educativos, do manuseio de equipamento interactivo? No que respeita à participação, é cada vez mais notório que fatias significativas da população gostam não só de ver e comtemplar as obras de arte, mas também de agir e participar em programa em que sejam ouvidas, seja através de co-curadoria de exposições temporárias, seja na participação de grupos consultivos, ou até em situações de governança participativa que estão a ser experimentadas nalguns museus do mundo. O museu tem que ser uma casa para todos e pensar sobretudo naqueles que não vêm ao museu se quer ser relevante para a sociedade e não apenas para parte dela. Os cidadãos com literacia digital cada vez mais elevada vão exigir formas mais interactivas de atuação dos museus. No futuro perspectiva-se uma complementaridade entre o físico e o online, nunca o desaparecimento da experiência presencial, essencial para fruir e dialogar com os bens culturais. Também nas questões da sustentabilidade os museus devem ter um papel significativo, seja pedagógico, através de exposições, de reflexão e investigação, seja pelo seu próprio exemplo, em termos de arquitectura, de planeamento de espaços ao ar livre, de estacionamento de bicicletas e práticas sustentáveis. Finalmente, o trabalho em rede é definitivamente a grande tendência organizacional do futuro. Quer do ponto de vista formal, com a renovação da própria rede portuguesa de museus, quer no trabalho no terreno com as várias redes de museus já existentes, quer com directrizes políticas a nível nacional e municipal, com grande envolvimento da sociedade.

Fernando António Baptista Pereira

Presidente da Faculdade de Belas Artes de Lisboa

A transição digital nos museus é um dos imperativos desta década. Digitalizar os acervos e colocá-los online, mas também a documentação alusiva a esses acervos ou seja muitas exposições, catálogos, estudos de mestrado, de doutoramento, etc. Tarefa que necessita de equipas vocacionadas para este fim. O outro lado desta revolução é para mim, a possibilidade de criar no museu um espaço Wi-Fi livre para se poderem inserir as aplicações necessárias para se realizar uma visita com o próprio telemóvel, não com os audioguias tradicionais. Os visitantes têm como grandes rivais do museu o seu próprio telemóvel que os atrai para a leitura de coisas exteriores ao museu. Por isso, é importante que o museu entre no telemóvel do visitante através de uma aplicação que lhe presta informações sobre a obra que está a ver, pois mediante o sistema de beacons consegue localizar a presença das pessoas no museu, podendo mesmo propor jogos sobre a obra em causa e, até, sugerir a visita à medida do gosto individual. Se conseguirmos fazer isto, os museus ultrapassam o fim da era das massas que a pandemia ditou. Importa realizar exposições virtuais e eventos online que possam atrair visitantes espalhados ao longo do ano e não concentrados nos meses de verão e, sobretudo, tornar o dispositivo móvel da pessoa como o seu grande aliado na visita ao museu que permite guardar as informações e levar o museu para casa, revisitando-o. Estas são as duas questões fundamentais da transição digital. Acrescentaria ainda uma questão estratégica para o desenvolvimento do país: a constituição de grandes reservas patrimoniais espalhadas regionalmente associadas a laboratórios de conservação e restauro. Não só se empregariam imensos jovens formados nesses domínios, como se encontravam reservas em condições para albergar o património arqueológico, que é imenso, algum do património etnográfico, que está a sair do país para enriquecer coleções lá fora e parte do património artístico que os seus detentores não podem conservar devidamente. Mantendo um registo de propriedade, as reservas seriam os locais onde as peças estariam guardadas e disponíveis para exposições temporárias. Os centros de conservação e restauro associados a essas reservas, os sítios onde essas obras iam sendo estudadas, tratadas e salvaguardadas.

Ana Carvalho

Investigadora da Universidade de Évora

A questão dos museus do futuro não é nova, mas tem-nos inquietado particularmente no último ano. O que é possível fazer para que os museus enfrentem melhor os desafios da sociedade? Esses desafios são múltiplos, porém o que me parece mais evidente é o digital pela forma como se tornou, com as portas dos museus fechadas, no recurso a um espaço imprescindível. Na verdade, já antes da pandemia muitos museus trabalhavam o espaço digital, trazendo novos conteúdos e diversificando os seus públicos. Participei no projeto internacional MU.SA que abordava a forma como os museus podem responder aos desafios da sociedade digital. A crise pandémica evidenciou que de uma forma geral os museus não estão preparados para esse passo. Não conseguem construir uma estratégia que use o digital como forma de beneficiar a sua missão. Sinto, neste momento, que existe um enorme apetite para voltarmos à experiência física, um cansaço do digital. Os museus têm agora a oportunidade de voltar a garantir essas experiências únicas e autênticas no espaço físico. Mas, a ideia do digital não vai desparecer. É como se houvesse uma expansão do trabalho dos museus e é preciso capacitá-los para essa tarefa. Em Portugal , nos museus nacionais, as equipas são pequenas e envelhecidas, com poucos recursos, algumas com poucas competências na área digital e infra-estruturas obsoletas. A ideia de “fazer cada vez mais, com menos recursos” não é possível para um trabalho de comunidade e de continuidade nos museus. Existe uma necessidade de maior cooperação com outras entidades para transferência de conhecimentos, um investimento nas tecnologias de informação, a possibilidade de criar projetos piloto, a promoção do acesso através do investimento na digitalização dos acervos. E, mais do que digitalizar, pensar que histórias se podem contar a partir dessas coleções digitais. Isto implica o reconhecimento das fragilidades e políticas públicas assertivas. Os museus portugueses têm subsistido a crises constantes. Esta é mais uma, mas sem precedentes e que vai trazer um conjunto de reproduções a vários níveis. Os museus, que já se encontravam numa situação frágil, se não virem estas questões encaradas com cuidado, dificilmente poderão desempenhar funções relevantes.

[os autores escrevem de acordo com a antiga ortografia]

Como surgiu a ideia de fazer um filme sobre a vinda dos camaradas do norte para as cooperativas portuguesas e a “revolução sexual e de costumes” que daí surgiu?

O primeiro contacto que tive com estes relatos sobre a intimidade e a sexualidade foi através dos diários que o José e a Eduarda, que eram um casal na época, escreveram a partir da sua vivência. Eles eram portugueses exilados na Alemanha e vieram para Portugal como alfabetizadores nas cooperativas da Azambuja. A partir daí comecei a ligar esta informação a outras histórias que fui ouvindo, algumas inclusive em debates depois de ter feito o filme Linha Vermelha (2012). Uma dessas histórias foi-me contada por uma alemã que estava na plateia do Museu de História Alemã, em Berlim, onde fiz uma apresentação. Ela explicou-me como as mulheres da cooperativa Torre Bela a receberam: numa assembleia, as mulheres decidiram que todas as estrangeiras tinham que sair da cooperativa ao fim de semana, para que os homens portugueses não cedessem à tentação, com exceção desta alemã e de uma amiga, que elas acreditavam serem um casal. Fui ligando todas estas histórias, porque me interessava fazer um filme que tocasse numa revolução que não era só da esfera política e institucional, mas também do corpo, da relação com os outros, da relação homem/mulher.

Porquê filmar as pessoas reais que viveram todas estas histórias e que no filme assumem terem a idade que tinham em 1975?

Tive dúvidas sobre como fazer o filme com toda a informação que tinha. Não sabia se ia filmar as histórias diretamente com atores, ou fazer leituras dos textos que tinha descoberto, havia várias hipóteses. Então surgiu esta ideia de utilizar as pessoas que viveram nas cooperativas e que estas assumissem no filme ter 18, 20 ou 30 e tal anos, quando de facto a sua idade ronda os 60 ou 70 anos. Quis brincar com essa ideia de um faz de conta.

Como chegou às pessoas que são as personagens do filme, como conseguiu encontrá-las ao fim de tantos anos?

Encontrei-as através de pistas que me foram sendo dadas, por uns e por outros. Através de almoços em Manique do Intendente (freguesia do concelho da Azambuja) onde um dos atores do filme, que foi um grande facilitador, me colocou em contacto com outras pessoas. Mas passou também, por exemplo, por ir à junta de freguesia de Aveiras perguntar se ainda ali viviam pessoas dessa época. Aí obtive outros contactos. Desta forma fui criando uma rede.

Os intervenientes, voltaram a reviver, no filme, o que passaram há mais de 40 anos. Como foi para eles serem confrontados com esses tempos do passado?

Foi sobretudo divertido. Propor àquelas pessoas que assumissem terem a idade da época, era à partida uma premissa que convidava ao jogo, a um jogo lúdico. Ao revisitarem os espaços onde filmei – alguns deles tinham sido ocupados, outros não – as suas memórias eram espicaçadas. Um bom exemplo disso é a cena no lavadouro, onde as mulheres conversam sobre as suas primeiras experiências sexuais e sobre o casamento. O facto de estarem ali em ação, em contacto com algo que era habitual naquela altura, fê-las rememorarem. Levou-as a utilizar um vocabulário que é muito interessante, mas também uma gestualidade e uma maneira de contar as coisas muito irónica, já com uma certa distância em relação aos acontecimentos, ao mesmo tempo com um gosto por estarem a lembrar. Para muitas das pessoas, nomeadamente os portugueses regressados do exílio, aquele período foi muito celebratório, apesar de turbulento e com tensões, a memória que têm é muito festiva. Foi uma libertação toda aquela experiência que viveram em 1975.

Estas pessoas não são atores. Que tipo de indicações ou de trabalho é necessário para, enquanto realizador, conseguir que correspondam às expetativas?

Só uma cena teve indicações. Os textos eram estudados no momento, os atores não decoraram nada. Isto tem uma grande vantagem, não ficaram agarrados a um texto que tinham de dizer e eram eles que reinventavam as situações dramáticas que lhes eram dadas. Fizemos algumas sessões preparatórias, com a atriz Sofia Cabrita, onde lhes eram apresentadas situações para improvisarem e a partir daí fomos vendo o perfil de cada um e do que eram capazes. Foi muito interessante porque se percebeu que, quer nas palavras que usavam, quer na gestualidade, havia uma grande frescura. Regressavam àquele tempo com grande vivacidade, sem uma mecanicidade. Os atores tinham poder para dramatizar as situações, era esse o objetivo e não a reconstituição de uma vivência.

Não deixa de ser irónico e surpreendente que, passados quase 50 anos, continuemos a discutir as mesmas questões. As diferenças entre mulheres e homens a nível laboral, salarial e familiar continuam a ser enormes. Não deveríamos estar hoje muito mais à frente?

Acho que a Revolução e aquele período prometiam muito mais do que aquilo que aconteceu. Os estrangeiros que vieram para as cooperativas traziam muitas coisas e o horizonte utópico era muito mais largo. O que acabou por acontecer foi que voltámos todos para as nossas casinhas… Claro que houve um grande salto, mas continuam a existir ainda ideias preconcebidas muito enraizadas. Há uma coisa muito engraçada que a Eduarda, uma das alfabetizadoras que veio da Alemanha diz: “Nós lutámos muito naquela altura pelas bibliotecas, pelo livro, pela palavra, e passado pouco tempo estávamos a ver as pessoas a assistir à novela em vez de irem à biblioteca. Foi uma deceção, aquilo que os tempos prometiam e em que acabaram por resultar.”

É importante para si manter a memória viva daquilo que se passou no país? É também com esse intuito que tem vindo a abordar a temática da opressão e do 25 de Abril na sua obra?

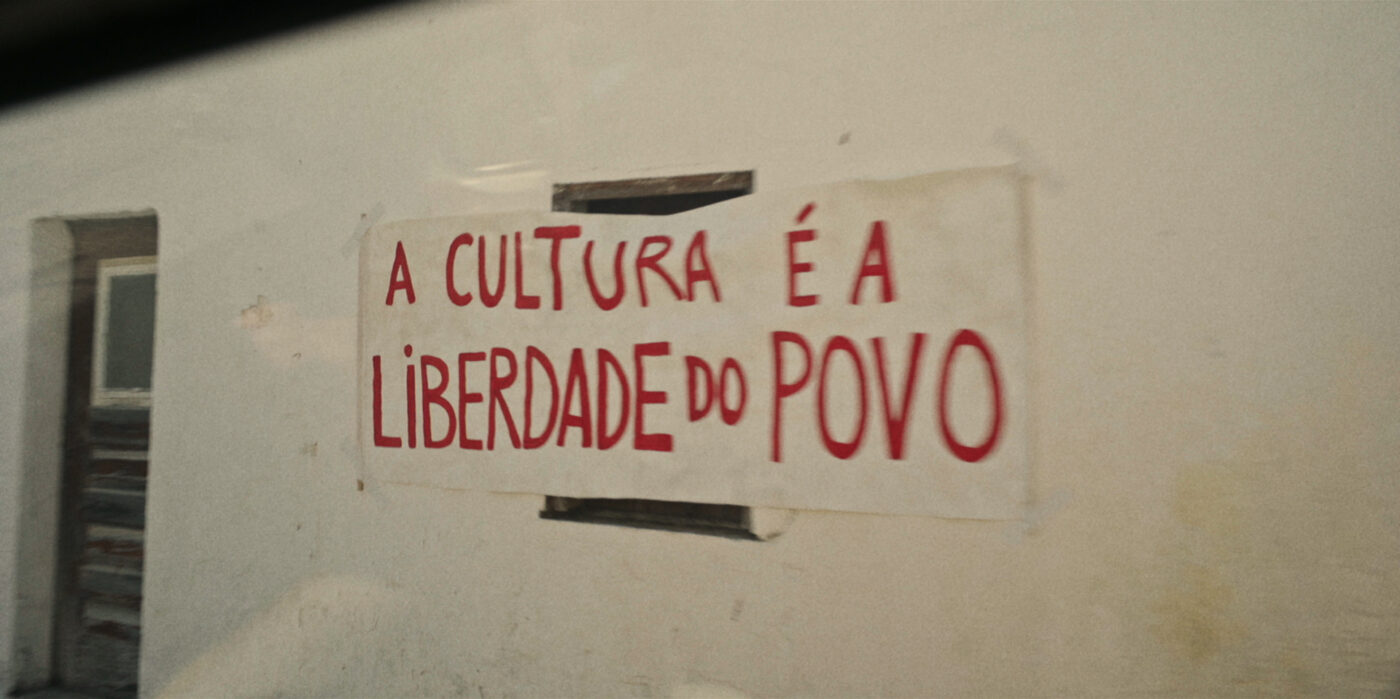

Sim, é muito prazeroso ver num grupo de atores esta viagem festiva e celebratória. Como disse anteriormente, houve um horizonte que não se cumpriu, uma linha de esperança que não chegámos a atingir. Nesse sentido é interessante retornar a esse período e reapresentá-lo às pessoas. O 25 de Abril é quase sempre abordado do ponto de vista político e institucional e dá-se pouca atenção a este lado dos comportamentos, da intimidade e à promessa que existia de um homem e de uma mulher novos. A Revolução não passava só pela substituição de um governo ou de um regime, mas também pela mudança daquilo que era pequeno, doméstico, “lá de casa”. Abordo esta questão de uma maneira sensorial, não há entrevistas no filme, mas sim pessoas em ação. Desta forma invoco um lado emocional que me interessava explorar, uma experiência de revivência e não um relato factual.

Perante a situação pandémica que vivemos e os custos que tem tido para o cinema, é quase uma revolução, ou um ato de coragem, estrear um filme nestas circunstâncias. Prazer, camaradas! estava previsto estrear em 2019, porque não adiou ainda mais a sua estreia?

Estávamos mesmo desejosos de mostrar e partilhar o filme, apesar de toda a incerteza.

É considerado o embaixador do semba e um dos maiores nomes da música popular angolana. De que forma lida com isso?

Não é uma coisa que ocupe muito do meu tempo porque, como costumo dizer, sou aquilo que sobra depois de todos os aplausos. A minha música nunca foi movida pelo sucesso, mas sim pelas preocupações intrínsecas que tenho com a Humanidade e com o que me rodeia. De alguma forma, a minha música, a minha arte e as minhas palavras também acabaram por me salvar daquelas depressões existencialistas que os poetas têm [risos]. Sou um daqueles que tenta construir caminhos e possibilidades para que haja muito mais embaixadores. Lembro-me, quando comecei, de ter muito medo de ir para o palco, era algo que me parecia ser contranatura. O meu pai incentivava-me bastante, foi ele que praticamente me pôs em cima do palco. Lembro-me do primeiro concerto, eu não queria ir fazer o soundcheck, estava em pânico… fazia as minhas músicas, mas não tinha noção de que isso podia tocar os outros.

Ainda sente esse nervoso miudinho quando sobe ao palco?

Sinto sempre. Aliás, agora até sinto falta disso, porque não toco há algum tempo… é algo que me faz falta. Lembro-me que, no início, tinha grandes dificuldades, mas com o tempo o palco tornou-se o lugar onde me sinto mais seguro, é um universo em que me fui ambientando e encontrando. Mas sim, sinto sempre aquele nervoso, aquela adrenalina que nos ajuda a transcender as inseguranças e chegar ao público.

No passado dia 11 de novembro, assinalou-se o 45.º aniversário da independência de Angola, uma data muito importante para si e que é uma grande inspiração para as suas músicas…

Este álbum era para se chamar Heróis da Foto, porque no fundo esta música é mais biográfica, fala sobre coisas que nunca tinha dito sobre mim próprio e sobre a história de Angola. Para mim era importante perceber, 45 anos depois, como estão as dependências da nossa independência. Acho que, no fundo, com este álbum, também estou a contar a história da minha vida. De tudo aquilo a que assisti, do que me traumatizou, das lágrimas e dos sorrisos… vim para Portugal aos três anos com a minha mãe, a minha tia e os meus primos. O meu pai ficou em Luanda. Todas as férias de verão eu ia para lá. Vivia no meio desses dois mundos. Daquele lado era o “bloco de Leste” e aqui era o Ocidente. Tudo isto faz parte do meu imaginário, do meu crescimento, até a propaganda soviética, onde nos inspirámos para fazer a capa do disco. Havia uma praia, que era a praia dos soviéticos, mais ninguém podia lá ir. Para mim, com 8, 9 ou 10 anos, isto eram contrastes incríveis que estão diluídos na minha arte. Este álbum acaba por ser um pouco todas estas histórias sobre mim próprio e também sobre a história de Angola, que foi muitas vezes adulterada. Quero deixar o testemunho de todos aqueles que não têm voz ou que já partiram. Para mim, são muitas vezes estas vozes caladas os verdadeiros heróis, não aqueles que aparecem na televisão em horário nobre.

Alguma vez sentiu que não pertencia a lugar nenhum?

Sempre senti isso. Sempre me senti marginal em todos os lados. Em Portugal diziam-me: “preto, vai para a tua terra”, e em Angola diziam-me “branco, vai para a tua terra”. Isto parece incrível, mas é verdade. Imagina as repercussões que isto tem na cabeça de uma criança. A minha música era muito inspirada em poetas de intervenção como o Zeca Afonso ou o Ary dos Santos. Só com a idade, com o tempo, com o testemunho que as pessoas me davam da importância da minha música na vida delas, é que me fui sentindo mais inserido, e hoje sinto-me tanto lisboeta como luandense ou benguelense. Tenho muito orgulho em ser o que sou, a mistura de todas estas histórias. Fiz recentemente um tema sobre o meu amor a Lisboa, que se chama Fado de Lisboa. Gravei-o, mas não está no álbum, porque eu queria dar este contexto da história de Angola dos últimos 45 anos, por isso guardei o tema para um EP futuro de homenagem a Lisboa. Hoje, felizmente, sinto-me parte tanto desta cidade como de Angola, e em todos os sítios onde canto acabo por receber esse carinho da diáspora e de todos os que se identificam com a língua portuguesa e com a nossa música.

Tem o coração dividido ao meio…

Ele agora está cheio. Antes estava mesmo dividido. O meu avô materno é de Macedo de Cavaleiros, o meu pai é de Benguela, tudo isto é quem eu sou.

As suas canções representam o povo angolano. Isso é uma grande responsabilidade?

No início, a música era feita mais com instinto do que com pensamento, a criatividade de um jovem que transmite o que sente. Mais perto dos 40 anos, comecei a perceber que o que dizia fazia diferença. Se promover um concerto meu nas redes sociais, sou capaz de ter 100 partilhas, mas se fizer um posicionamento que é considerado político sobre a situação de Angola, sou capaz de ter três mil partilhas. Isso deu-me noção de que não podia falar só sobre o que sentia. As pessoas utilizam quase tudo o que digo como argumento a favor ou contra, então já faço uma melhor gestão do que quero transmitir e por vezes só intervenho quando é muito importante. Musicalmente ainda consigo ter essa liberdade de expressar os sentimentos, mas nunca, até hoje, consegui adulterar uma obra, uma frase que seja, sobre o que queria dizer. No início não ligava a isto, nem sequer tinha noção do contexto político. Só com o tempo percebi que aquilo que dizia podia ser forte para o contexto que estava a viver. Consigo ter essa dinâmica de fazer as coisas por amor, por instinto, sem grandes preocupações com outras questões que às vezes são inibidoras da nossa criação.

Ao longo destes respeitáveis mais de 30 anos de carreira terá, certamente, muitas histórias inesquecíveis. Houve algum momento que o tenha marcado particularmente e que queira partilhar?

Há muitas, de facto. A primeira vez que fui a Moçambique, a Maputo, foi em 1992 e marcou-me bastante porque não tinha noção se ouviam a minha música ou não. Na altura, tinha dois hits, Cherry e Coração Farrapo, e lembro-me de que o primeiro concerto foi no Estádio da Machava, e quando comecei a cantar não conseguia ouvir a minha voz, por causa da forma como o público cantava, em uníssono. Em Moçambique, o público é muito participativo. Outra coisa que me marcou foram histórias que os militares me contavam: quando vinham das batalhas, para curarem as suas feridas, punham a minha música a tocar. Ouvi também histórias de pessoas que foram mandadas parar num controle da UNITA, e que estavam a ouvir a minha música. O pessoal da UNITA, como a minha música é muito interventiva, disse “estás a ouvir o Paulo Flores? Ele é dos nossos, podes passar”. As pessoas que me contaram isso vieram oferecer-me uma bebida e agradecer por isto. Outra coisa marcante foi o primeiro espetáculo que fiz no Estádio dos Coqueiros, em Luanda, que foi marcado muito em cima da hora. Começámos a fazer promoção só uns dias antes, e no próprio dia tínhamos mais de 30 mil pessoas no estádio, foi um momento muito especial. Há muitos momentos marcantes, é um privilégio.

Depois de mais de um ano de pandemia, e de vários meses sem poder tocar ao vivo, o que espera deste regresso aos palcos?

Sinto muita falta, até desse nervoso miudinho antes dos concertos. Já não vou a Angola há mais de um ano, algo que não acontecia desde os meus 14 anos… há praticamente um ano que não dou concertos ao vivo. Este concerto no Coliseu vai ser muito especial porque é uma sala onde desejo tocar desde criança. Acho que vai ser mágico, não só apresentar o novo álbum, mas também fazer essa viagem pela minha carreira. Estou muito ansioso.

O concerto que leva ao Coliseu conta com participação de alguns convidados especiais como Yuri da Cunha ou Prodígio, uma referência do rap angolano. Como vai ser partilhar o palco com estes músicos?

No caso do rapper Prodígio, fizemos um disco juntos, que saiu em outubro do ano passado, A Benção e a Maldição. No fundo, é uma conversa geracional porque, embora eu seja mais do semba e da quizomba, ou seja música mais étnica, o Prodígio é do hip hop, música mais contemporânea. Mas o nosso sentido de nação, de preocupação humanística e até a nossa poética é parecida. Ele faz-me lembrar quando comecei, faz-me voltar a esse tempo em que o instinto vinha antes do pensamento. É um trabalho tão puro e tão duro que aumentou ainda mais a proximidade que já tínhamos. O Prodígio, tal como outros rappers, inspirou-se na minha escrita. São géneros diferentes, mas existe essa ligação. O Yuri da Cunha é a nossa continuação e a certeza do semba e do futuro da música de Angola. Vou ter também o Manecas Costa que canta comigo dois clássicos da música de Angola no disco: um da Guiné-Bissau, Si Bu Sta Diante da Luta, e Xica Feia de Angola, do Bonga e do Manuel Rui Monteiro. Cantamos as duas músicas e é sempre um momento muito emocionante, que já fazemos desde 1994. Faltava esse lado de homenagem à mulher, à maternidade, que em África, mais até do que noutros lugares, acaba por ter uma importância decisiva, porque as mulheres, no tempo da guerra, tiveram um papel decisivo: tornaram-se empresárias, mães, professoras, trabalhavam na lavra, foram guerreiras… era importante ter esta homenagem. Aliás, ela está na capa do disco. O designer gráfico fez várias capas, mas a que acabou por ficar foi quase como se ele tivesse lido a minha mente, porque significa mesmo o meu crescimento, a minha infância, as minhas dúvidas sobre os dois mundos.

Como viveu o período de confinamento? Aproveitou para compor?

Estou sempre a criar e a vida real, que passa ao lado da criação, de vez em quando surge. Acho que me aguentei melhor no primeiro confinamento. Sou uma pessoa caseira, por isso no início não senti muita diferença. Durante essa fase preparámos um live dos 3G, que era eu, o Yuri da Cunha e o Cota Bonga, e fazer o guião artístico ocupou-me algum tempo. Gravei o disco com o Prodígio, que acabou por ser lançado na altura em que a pandemia estava no auge, por isso nunca chegámos a apresentá-lo ao vivo. Estou também a trabalhar num projeto de música infantil, que é um universo muito pouco explorado em Angola. As crianças têm de ouvir músicas de adulto ou música juvenil. Este projeto também me tem ocupado bastante tempo e tem sido muito prazeroso trabalhar o futuro e o imaginário das nossas crianças. Tem sido muito isto: produzir, reorganizar a forma de comunicar e de chegar às pessoas. Aproveitei também para organizar o meu património, que andava muito espalhado pela internet e por outros sítios.

O que se segue?

Temos o concerto a 21 de maio, no Coliseu. Dia 10 de junho sigo para Angola, onde vou dar alguns concertos de lançamento do disco até julho. Se tudo correr bem em termos de pandemia, tenho um concerto para fazer com o Yuri, Os dois no Semba, que vai passar por vários sítios até final de agosto. Para o ano, faço 50 anos de idade e 34 de carreira e quero gravar um disco com alguns amigos, uma celebração desta minha vida. Esse é o plano para 2022: um álbum que tenha duetos com artistas que fazem parte da minha vida. Planos não faltam.

O projeto, que resultou de uma parceria entre as Câmaras Municipais de Lisboa, Loures e Mafra, é dinamizado a partir deste mês pela Fundação José Saramago que, em datas a anunciar, irá promover visitas guiadas e leituras encenadas, entre outras iniciativas. A Rota Memorial do Convento, uma homenagem a José Saramago, segue o texto do livro e revela monumentos históricos e paisagísticos do século XVIII, entre Lisboa e Mafra, passando por Loures, bem como pontos de interesse patrimonial situados em Sacavém, Santo António dos Cavaleiros, Unhos, Santo Antão do Tojal, Fanhões, Malveira, Mafra (convento e vila velha) e Cheleiros.

Lisboa

Ponto 1 – Casa dos Bicos | Fundação José Saramago

A Casa dos Bicos, cuja edificação é atribuída a Francisco de Arruda, destacava-se das restantes casas nobres da zona devido à sua original fachada sul. Foi construída provavelmente a partir de 1522, por ordem de Braz de Albuquerque, fidalgo cortesão protegido de D. Manuel I e filho de Afonso de Albuquerque. No livro de Saramago é referida como a “Casa dos Diamantes”.

Ponto 2– Terreiro do Paço (atual Praça do Comércio)

A muralha fernandina que corria ao longo da margem do Tejo desaparece dando lugar a uma larga praça, o Terreiro do Paço, que veio a revelar-se elemento urbano determinante na imagem de Lisboa. Na obra literária é o ponto de partida de uma das histórias mais emblemáticas: a do padre Bartolomeu de Gusmão e da invenção da máquina voadora.

Loures

Ponto 3 – Miradouro do Rio Trancão

Porto fluvial que, segundo as Memórias Paroquiais, no séc. XVIII, apresentava dois núcleos urbanos: Sacavém de Cima e Sacavém de Baixo. Em 1759 havia três cais: o de Nossa Senhora, o da Barca e o do Peixe, atestando o dinamismo económico local. Em 1730 foi aberto o Esteiro da Princesa, entre Lisboa e Santo Antão, permitindo o transporte dos sinos e das estátuas italianas para o Convento de Mafra.

Ponto 4 – Igreja de São Silvestre

Templo de uma só nave, com uma fachada seiscentista e torre sineira, cuja existência data do séc. XIII. No seu interior destacam-se altares de talha dourada do séc. XVIII, imagem da Pietá dos finais de século XVII e painéis quinhentistas com cenas da vida de São Silvestre, atribuídos ao Mestre de São Quintino.

Ponto 5 – Museu Municipal de Loures

O Museu, instalado no antigo Convento Franciscano Arrábido do Espírito Santo da Mealhada, edificado em 1574, tem como missão o estudo, salvaguarda e divulgação da história e património local. Na antiga sacristia pode visitar-se o Centro de Interpretação da Rota Memorial do Convento.

Ponto 6 – Praça Monumental de Santo Antão do Tojal

Praça de grande aparato, construída e remodelada no séc. XVIII com a assinatura do arquiteto italiano António Canevari. O espaço revela um conjunto monumental barroco composto pelo Palácio dos Arcebispos, Igreja Matriz, Fonte-palácio e Aqueduto. No livro, Baltasar parte de Santo Antão do Tojal, conduzindo uma junta de bois com materiais para a construção do Convento de Mafra.

Ponto 7 – Palácio dos Arcebispos

Palácio de arquitetura residencial e religiosa, barroca. No interior conserva magníficos painéis de azulejos do século XVIII. Foi residência de verão de D. Tomás de Almeida (primeiro patriarca de Lisboa) que no palácio recebeu várias visitas do Rei, quando este se deslocava a Mafra para acompanhar a Real Obra.

Ponto 8 – Igreja de São Saturnino

Templo que data de 1575 e que foi construído a pedido da população que, em dias invernosos, de muita chuva, tinha dificuldade em deslocar-se a Santo Antão do Tojal. Destaque no interior para o coro joanino, a pia batismal e a pintura de São Saturnino atribuída a Pedro Alexandrino de Carvalho. A Igreja foi restaurada em 1796, após o Terramoto de Lisboa.

Mafra

Ponto 9 – Largo da Feira na Malveira

O Mercado da Malveira, ainda hoje um dos mais emblemáticos da apelidada região saloia, foi instituído após a concessão da feira anual por D. Maria I, em 1782. Destinava-se ao abastecimento de gado para o consumo em Lisboa e arrabaldes. Ao comércio do gado juntou-se a venda dos mais diversos produtos ligados à agricultura, pecuária, pesca, têxteis e calçado.

Ponto 10 – Igreja de São Miguel de Alcainça

O documento mais antigo relativo à igreja data de 1270. O atual templo, alvo de várias intervenções arquitetónicas nos séculos XIV, XVII e XIX, inclui a capela-mor que alberga um grande retábulo de talha e um de teto de caixotões, a que foi associada uma nova fachada e a torre sineira.

Ponto 11 – Palácio Nacional de Mafra

Um dos mais imponentes e notáveis monumentos de Portugal e da Europa, o Real Edifício de Mafra integra um Palácio, uma Basílica, um Convento com a sua cerca (atual Jardim do Cerco) e uma Tapada. Foi classificado como Monumento Nacional e, pela UNESCO, como Património Mundial. No livro relatam-se os oito dias de transporte da pedra Benedictione, que encima o pórtico da Basílica, na Galeria da Bênção.

Ponto 12 – Igreja de Santo André de Mafra

Um excelente exemplo do gótico paroquial, a Igreja de Santo André, construída entre os séculos XIII-XIV, alberga no seu interior os túmulos dos donatários de Mafra, D. Diogo Afonso de Sousa e D. Violante Lopes Pacheco. O monumento, restaurado no século XX pela Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, foi classificado como Monumento Nacional, em 1935.

Ponto 13 – Igreja de Cheleiros e Cruzeiro

Referida no reinado de D. Afonso II (séc. XIII), a igreja foi objeto de várias campanhas de obras. A transformação principal ocorreu na época manuelina, com a construção de uma nova capela-mor que exibe a esfera armilar (emblema de D. Manuel I) e as armas dos donatários. A incorporação de diversos materiais romanos e paleocristãos sugere a existência de uma villa romana na zona.

Todas as informações aqui.

A tua sonoridade é difícil de definir…

Não há um género que descreva a música que faço. Tem jazz, tem música pop, muita música exótica, algum rock, world music… Quando faço música não penso muito nisso, em que género é que se encaixa.

Os teus discos têm títulos muito peculiares. Há alguma mensagem subliminar por trás ou é algo completamente aleatório?

Não é aleatório, depende do disco… O título do disco Those who throw objects at the crocodiles will be asked to retrieve them (2016), por exemplo, não fui eu que inventei. É uma frase que surge numa série de placards que existem na Flórida. Na altura achei curioso, porque nos Estados Unidos existe essa displicência em relação aos crocodilos, por serem um animal tão comum, mas no Egipto, por exemplo, a forma como se olha para este animal é completamente diferente. Há uma grande discrepância de valores culturais de uma sociedade para a outra, e o título remete para isso, de uma forma mais filosófica.

Nos discos anteriores, grande parte das músicas praticamente não têm letra. É mais confortável compor apenas para instrumento?

Não, é igual. Em certas alturas arrisco bastante e exijo muito dos cantores que trabalham comigo, peço-lhes para fazerem coisas que estão no limite do impossível. No caso da voz, tem imensas particularidades, como a tessitura por exemplo. É preciso é conhecer o instrumento para o qual se está a escrever, mas para mim não é diferente escrever para um ou para outro registo.

O novo disco, Private Reasons, representa o fecho de uma trilogia ou é apenas o início de outra etapa?

Eu diria mais que é o término de uma trilogia. Os discos não foram feitos com esse intuito, mas percebo essa analogia. Tem a ver com o som e com os caminhos musicais, com a forma como estão construídos, em que acabam por passar por várias paisagens… acho que faz sentido olhar para os três discos como fazendo parte de uma trilogia. Diria que sim, é muito mais um encerramento do que um começo.

O lado estético e visual é importante na transmissão da mensagem?

Há um estilo que acabou por se ir moldando e definindo, embora não tenha sido algo muito pensado. Esse lado visual surgiu no primeiro disco e acabou por ganhar uma identidade que, obviamente, se pode transformar e alargar para outros horizontes e tendências. Nada está fechado. O videoclipe de Theme Vision (primeiro single do novo disco) foi a primeira vez que foi feito assim. Até à data eram sempre vídeos com colagens que eu fazia para as capas digitais dos singles. Tenho imensas ideias que gostaria de materializar, mas tudo o que envolve cinema é caro. Se houvesse mais meios financeiros daria para explorar ainda mais esse lado visual.

Este mês atuas em dose dupla na Culturgest, uma vez que a primeira data esgotou rapidamente. O que esperas deste regresso aos palcos em pleno contexto pandémico?

Vai ser double trouble, como diz um amigo meu. Por um lado, porque tem de se montar o concerto de origem, por ser um novo espetáculo, uma nova performance, o que por si só já é difícil, porque a música normalmente começa a soar melhor passados quatro, cinco concertos de apresentação, quando os músicos já estão à vontade com os temas. Por outro lado, há que ter em mente que os músicos estão a voltar a tocar pela primeira vez em muito tempo. As pessoas sabem que os músicos estiveram muito tempo sem tocar, sabem as dificuldades pelas quais eles passaram. Se a banda estiver mais enferrujada e não estiver a soar como antes da quarentena, não estou muito preocupado com isso, é algo que não podemos controlar. Mas vai ser bom regressar ao palco. Acima de tudo, estou curioso para saber como é que vai funcionar ao vivo, porque a gravação do disco não correu da forma como idealizámos, foi um bocadinho repartida por causa das restrições, não gravámos com todos os músicos ao mesmo tempo. É bom saber que vai estar muita gente a assistir.

No concerto da Culturgest vais dividir o palco com vários amigos. É quase uma big band…

Neste momento, como o ensemble já está mais ou menos definido, já escrevo a pensar nestas pessoas, porque já conheço as características e as ferramentas de cada uma delas. Sei onde é que têm dificuldades e quais são os seus pontos fortes… Elas já estão presentes no momento de composição, antes até de estarem no palco a tocar comigo. Para além disso, dão-me alguma segurança. Claro que podem falhar, como qualquer músico, mas é muito seguro tocar com todas elas.

És compositor, produtor, tocas vários instrumentos… consideras-te cantor também?

Não, não me sinto cantor, de todo [risos]. Nos outros discos também cantei, mas neste canto mais, é um facto. Foi difícil para mim porque não me é natural, não tenho ferramentas para isso. Canto como qualquer pessoa, a única diferença é que sei as notas que estou a cantar, mas técnica não tenho. Prefiro muito mais tocar instrumentos.

Por falar em pandemia, que efeito teve em ti? Inspiração e tempo para compor, ou nem por isso?

O primeiro confinamento foi muito chato porque atrasou o processo de gravação do disco, o que foi muito complicado porque envolveu 19 pessoas. Na altura, cruzar as agendas foi um verdadeiro puzzle. De qualquer forma, não fui das pessoas mais afetadas, estive quase sempre a trabalhar: fiz a banda sonora para a peça Atlântico, do Tiago Cadete, que esteve no Teatro Nacional D. Maria II; fiz alguns concertos online, e fiz ainda uma composição para celebrar o Dia Mundial da Europa, numa colaboração com o Parlamento Europeu. Fui também convidado para fazer a banda sonora da primeira série portuguesa para a Netflix, Glória (ainda sem data de estreia prevista), e continuei a dar aulas online. Felizmente não foi um período de bloqueio criativo. Por um lado, até foi mais tranquilo, porque não tinha tantas responsabilidades, o que me permitia ter um foco maior.

O que se segue depois destes concertos?

Os concertos ainda são alguns, porque tenho datas por confirmar noutras cidades. Vou também estar envolvido num projeto sobre o qual ainda não posso falar muito, posso apenas dizer que será num contexto comunitário e social, algo diferente do tipo de projetos em que costumo trabalhar. Tenho algumas ideias para um novo álbum, mas não sei quando vou pô-las em prática. Será, certamente, algo radicalmente diferente do que fiz até aqui.

O espetáculo que estreia a 5 de maio no Teatro Meridional é, assumidamente, uma criação decorrente da pandemia, embora não a aborde diretamente. Teoria da Relatividade nasceu e ganhou forma enquanto objeto artístico entre fevereiro e abril, ou seja, ao longo do período de “segundo” confinamento. E, como nota o encenador Miguel Seabra, “tudo aconteceu surpreendentemente rápido, com o texto escrito de chofre e com a equipa artística e técnica a construir o espetáculo num tão curto espaço de tempo.”

Começou num desafio proposto pelo Teatro Meridional ao dramaturgo Rui Xerez de Sousa, ao qual foram dadas apenas “algumas pistas”. “Queríamos ambiguidade, que não existisse propriamente um protagonista, e que se abordassem temas como o medo, a vulnerabilidade e a exposição a que estamos sujeitos por estes tempos em que parecemos viver cada vez mais no mundo digital”, lembra Seabra.

O autor eborense, participante numa edição do Laboratório de Dramaturgia do Teatro Meridional/Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, respondeu com uma peça metódica, cirúrgica e de uma notável economia narrativa, capaz de, em pouco mais de uma hora, desassossegar e inquietar o espectador, retirando-lhe, cena a cena, o chão de debaixo dos pés.

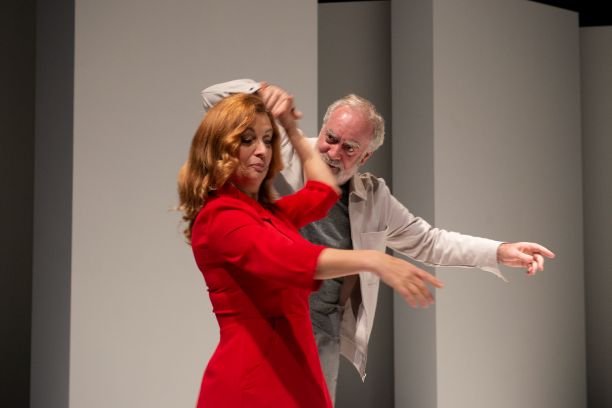

No cenário idealizado pelo cenógrafo Stéphan Alberto, que o próprio quis “intemporal e neutro, primando pela geometria, para corresponder a uma encenação também ela minimal”, encontramos um casal de meia-idade numa peculiar cena doméstica. Ela é uma escritora de livros infantis (Lígia Roque) e está entusiasmada por redescobrir a sua primeira máquina de escrever; ele, o marido (Alfredo Brito) desconfia da existência de um rato em casa e, perante a presumível presença do intruso invisível, debate-se com o medo de um recontro.

Esta cena, sublinhada pela cumplicidade entre os dois, é subitamente interrompida pela chegada de dois inspetores (Emanuel Arada e Miguel Nunes) mandatados por uma qualquer agência governamental. Em causa está a indignação do primeiro-ministro para com uma adaptação de Pinóquio feita pela escritora. Segundo os dois homens de fato escuro, a obra foi entendida pelas autoridades “da nova democracia” como uma sátira política encapotada e, por isso mesmo, a autora deve retratar-se publicamente.

Perante aquilo que considera uma acusação absurda e um inconcebível abuso de autoridade, a escritora recusa-se determinantemente a fazer qualquer declaração pública. Inicia-se assim um terrível jogo psicológico, com os dois inspetores a dar corpo a um poder omnisciente que tudo sabe, manipula e controla.

Acossado como o rato num labirinto, o casal vê posta em causa toda a sua capacidade de resistência. Ele, tolhido pelo medo e pela chantagem, e ela perante o dilema de abdicar da sua integridade intelectual e artística para salvar a própria vida.

Como refere Miguel Seabra, “esta peça é uma metáfora sobre a censura num tempo em que os limites entre a verdade e a mentira dependem cada vez menos dos factos, e mais de como estes são assimilados, caracterizados e difundidos”, sobretudo nas redes sociais, “onde a nossa exposição pública nos torna cada vez mais vulneráveis aos interesses ocultos do poder.”

Adriana Melo sempre se sentiu impelida a defender as meninas e os meninos que, na escola e fora dela, eram gozados por serem apenas diferentes, fosse por características físicas ou psicológicas.

“Sempre tive esta voz reativa e política de intervir e defender estas crianças que eram olhadas como ‘diferentes’, fosse pela cor da pele ou pela forma do corpo, e de lutar pelos seus direitos, que, afinal, são direitos humanos, por isso nem deveria ser necessário lutar por eles. Era suposto que o respeito pelo outro, a compreensão, o altruísmo e a empatia estivessem intrínsecos na sociedade, mas isso não acontece”, adianta.

Ao longo do seu percurso, Adriana tem vindo a trabalhar com crianças e jovens, e tem observado que ainda há muito a fazer no que respeita à diferença. “Foi assim que percebi que este espetáculo tinha de existir. Não há muitas peças de teatro para infância sobre a diferença que recorra à própria diferença, nomeadamente nos intérpretes”, acrescenta.

É por isso que, em Australopiteco, o elenco é constituído por atores considerados “diferentes” dentro do meio artístico e que, talvez por essa razão, tenham dificuldade em entrar no mercado de trabalho. “Há que contrariar esta forma de estar e de pensar. Nada disso é justo. Não se escolhe o corpo onde se nasce”, conclui a encenadora.

Australopiteco, uma produção da Universo Paralelo, conta com a interpretação de Beatriz Brito, Clara Franco, David Teixeira e Magnum Soares, e estreia dia 6, no Museu da Marioneta.

Como surge o Festival Lisboa 5L e quais os seus objetivos?

O Festival é uma iniciativa de Camara Municipal de Lisboa. Em 2019 foi lançado um concurso público para a direção artística a que concorri, e ganhei. Preparámos a edição de 2020, mas de repente apareceu-nos este vizinho inconveniente chamado Covid e não conseguimos fazer particamente nada, excepto o Dia Mundial da Língua Portuguesa, com um programa para as escolas e bibliotecas chamado A Janela, dedicado à formação de leitores, e a parceria com o IndieLisboa sobre literatura e cinema. Todas as outras actividades passaram para este ano. O evento tem particularidades que o distinguem dos outros festivais portugueses e internacionais. Pretende celebrar as várias dimensões da língua: a própria língua, a literatura, a leitura, o livro e as livrarias. Por isso se chama Lisboa 5L– O Lugar de Todas as Letras.

O Festival está subordinado a algum tema geral?

Não. Possivelmente, quando chegarmos ao fim de cinco edições, para não repetirmos tudo, elegeremos um tema ou um autor. Por enquanto optámos pela variedade e não por um tema central.

Óbidos ou Povoa do Varzim são exemplos de cidades que desenvolvem festivais literários de sucesso. Que estratégias vai o 5L promover para envolver uma cidade tão diferente e com a dimensão de Lisboa?

Com programação em vários locais, livrarias, cafés e hotéis literários, restaurantes, praças e ruas, procurando envolver a maior parte da população que se movimenta em Lisboa. Como queríamos fazer um festival voltado para fora, não fechado entre quatro paredes, e a cidade de Lisboa é muito grande, elegemos uma zona geográfica da cidade para cada um dos festivais. A primeira tinha que ser a Baixa/Chiado, mas com um conceito alargado que vai da casa dos Bicos ao Rato e ao Cais do Sodré. Concentrar os eventos numa área limitada faz com que as pessoas se possam deslocar a pé sem necessidade de carro ou de transporte público.

Lisboa e os seus escritores é um dos temas proposto a debate. A cidade continua a seduzir as novas gerações de escritores?

A cidade de Lisboa é sedutora por natureza para escritores e não escritores. Tem uma escala diferente das outras capitais, mais intimista. É também umas das mais bem dotadas de equipamentos ligados ao livro, caso das bibliotecas municipais. Duas das mais antigas livrarias do mundo estão em Lisboa; a Bertrand e a Ferin. Ao preparar o festival fiquei a saber de muitos escritores de outras latitudes que aqui vivem permanentemente ou uma grande parte do ano. A cidade é amiga das artes e da literatura, tornando fácil o contacto com esse universo. Os escritores mais conhecidos de Portugal, incluindo o Nobel da Literatura José Saramago, têm uma associação a Lisboa, e isso faz com que na cidade se possam encontrar referências permanentes aos autores literários do passado e do presente. Tudo isto faz de Lisboa uma cidade procurada por escritores, leitores e por todos os interessados nas áreas da leitura e dos livros.

Nem só de literatura vive o 5L. Quer contextualizar a presença de outras áreas como o cinema, a musica, as exposições e o roteiro performativo?

Nem só de literatura vive o homem, mas a maior parte das outras artes vivem da literatura e foi isso que quisemos mostrar. O cinema, o teatro, a dança e até a pintura. Por isso além de atividades ligadas ao livro impresso, associámos à influência que a palavra tem nas outras artes. Caso do ciclo Cinema e Literatura, de um itinerário teatral nas ruas e praças de Lisboa construído a partir de obras literárias, de percursos literários, e dos concertos que também tem por objetivo salientar a palavra. A programação inclui uma mostra de 45 cartas antigas expostas em muppies ilustradas por vários artistas visuais.

O hábito da leitura adquire-se sobretudo na infância. O festival integra programação dedicada aos mais novos?

Até aos seis, sete ou oito anos todas as crianças têm uma relação muito estreita com o livro em papel. A área do livro que em Portugal mais tem crescido é, justamente, a infantil. Depois dá-se um afastamento do livro e criam-se outros centros de interesse. Penso que temos a obrigação de viciar esses jovens na leitura. Nesse sentido o Festival desenvolve o programa A Janela em torno de 25 livros escolhidos por uma curadoria nossa, propondo leitura, exercícios e interpretação a partir de cada obra. É um projeto que envolve a comunidade de bibliotecas, das escolas, dos professores e alunos.

Carl Einstein

Escultura Negra

“Dificilmente haverá uma arte que o Europeu encare com tanta desconfiança como a arte africana. A sua tendência imediata é negar o facto de se tratar de uma ‘arte’, exprimindo a distância que separa estas criações da concepção europeia, com um desprezo que chega a originar uma terminologia depreciativa”. Estas são as frases inaugurais de Escultura Negra, do escritor, historiador de arte, crítico e ativista político Carl Einstein. Publicado pela primeira vez em 1915, é um texto audacioso e fundador na história da arte europeia que produz a primeira análise crítica à escultura africana, libertando-a de todo o etnocentrismo e primitivismo. O livro divide-se em duas partes: uma análise da escultura africana e a reprodução de 94 objetos artísticos. Consciente do erro de transpor as categorias estéticas ocidentais para as obras africanas, o autor procura integrar a obra de arte “num devir geral”. A este propósito escreveu Hermann Hesse; “Esforçamo-nos muito para estudar o que separa pessoas, povos e épocas. Tenhamos sempre mais atenção ao que une todas as pessoas. Algo disso é expesso em Escultura Negra de Carl Einstein.” Orfeu Negro

Alexandre Koyré

Reflexões Sobre a Mentira

Quando este ensaio de Koyré foi pela primeira vez publicado, no começo de 1943, e numa revista trimestral nova-iorquina, decorria a Segunda Grande Guerra, e o filósofo propunha-se desmascarar o modo de funcionamento da propaganda nos regimes totalitários, com a Alemanha de Hitler por principal alvo. A propaganda é a concretização de uma “conspiração às claras”, segundo Alexandre Koyré, que usa a mentira e quanto mais esta for “grosseira, massiva” e crua, mais as pessoas a quem se dirige acreditarão e seguirão quem lhes lisonjeia “as paixões, os ódios, os medos.” De acordo com a “antropologia totalitária, o homem não se define pelo pensamento, pela razão, pelo juízo, justamente porque, segundo ela, a imensa maioria dos homens está desprovida deles”. A atualidade deste escrito, sucinto e claro, que foi objeto de mais algumas reedições mesmo após a morte do autor, em 1964, vê-se nos focos do totalitarismo um pouco por todo o mundo, cujo “êxito parcial” se traduz na conquista do poder dentro de portas. V.S. Editor

Charles Dickens

A Vida e as Aventuras de Nicholas Nickleby

Raros foram os autores que condensaram toda uma época na sua obra. Charles Dickens (1812-1870) foi um deles: os seus livros oferecem o melhor retrato ficcionado da era da Revolução Industrial. Aos 12 anos viu o pai preso por dívidas e teve que abandonar a escola e trabalhar numa fábrica de graxa para sapatos como forma de sustentar a família. Este episódio foi determinante para lhe conferir a consciência social de que se revestem os seus escritos com os temas recorrentes do abuso infantil, pobreza, prostituição, desemprego e falta de condições laborais. No terceiro romance de Dickens, o pai do jovem protagonista, Nicholas Nickleby , morre depois de perder todo o seu dinheiro num investimento ruinoso. Para proteger a mãe e a irmã, Nicholas aceita um cargo como assistente do diretor de uma escola. Aí descobre um regime de crueldade tremenda: tareias e espancamentos, alimentação péssima, violência psicológica permanente e fraca qualidade do ensino. Profunda denúncia das instituições do seu tempo e comovente defesa dos direitos das crianças pelo escritor que Eça de Queirós considerou possuir, como nenhum outro, “o poder de criar figuras vivas”. E-Primatur

José Gardeazabal

Quarentena – Uma História de Amor

As autoridades de saúde impõem uma quarentena a um casal decidido a separar-se, condenando-o a um regime forçado de intimidade no espaço do apartamento onde partilharam a relação. Quarentena – Uma História de Amor, escrito sobre a forma de diário ao longo de 40 dias, é uma obra inteligente e estimulante, de grande riqueza aforística, que manifesta uma profunda capacidade de análise sobre a vida íntima dentro das quatro paredes de um apartamento e sobre a vida coletiva do “mundo de fora”. Observa minuciosamente a desagregação do casal (“A nossa ralação desapareceu pelo efeito preguiçoso do tempo”) e o estado do mundo sob o efeito da pandemia (“O vírus está em toda a parte e não se vê, subiu ao patamar exigente de uma religião”). Mas, a obra é também um extraordinário exercício de memória e uma reflexão sobre a necessidade de criação de histórias: “A velha questão da memória. Visitar o passado é um exercício que hesita entre o abandono e a reconstrução. Numa quarentena, a hipótese de reconstrução ganha garras terríveis, ganha sentido. O que aconteceu entra mim e Mariana pode ter sido um fiasco, mas será recordado como uma história de amor. Essa é a força das histórias. Vida, vai-te embora e traz-me uma história.” Companhia das Letras

Luís Rosa

45 Anos de Combate à Corrupção

Num estado de direito a Justiça não se faz na praça pública, em julgamentos populares, mas nos tribunais, assegurando-se aos arguidos todas as garantias de defesa, de acordo com as regras estabelecidas no processo penal. Contudo, a corrupção (pagamento de contrapartidas a um decisor público ou privado para obter benefícios ilegítimos) é considerada como um grande problema nacional que motiva a desconfiança nas instituições e o alheamento eleitoral. A complexidade e lentidão dos processos de corrupção julgados, assim como da restante criminalidade económico-financeira, e a sua mediatização, suscitam a especulação sobre ineficácia da Justiça. Ora, como tem sido combatida a corrupção, de facto, pelo Ministério Público desde Abril de 1974? Este livro procura explicar traduzir e descodificar os mecanismos da administração da justiça para o leitor comum. Narra a história recente do combate à corrupção em Portugal, bem como a respectiva evolução legislativa, através do percurso e dos olhares de cinco procuradores de três gerações diferentes: Euclides Dâmaso, Inês Bonina, João Marques Vidal, Maria José Morgado e Teresa Almeida. Partindo desta abordagem, percorre os principais processos penais por crimes de corrupção nos últimos 45 anos. FFMS

Daniel Blaufuks

Hoje, Nada

“A obra de Daniel Blaufuks releva uma peculiar mistura entre (auto)biografia e análise histórica, viagem e registo diarístico, factografia e ficcionalidade, predisposições de uma atitude artística e meditativa sobre as realidades que habitamos e sobre o passado que as afecta, entre o colectivo e individual. Através da anotação de momentos, espaços e objectos da vida quotidiana, frequentemente submetida à articulação entre o valor histórico e o potencial rememorativo da fotografia, o trabalho de Daniel Blaufuks distingue‑se também por uma persistente reflexão sobre a natureza e o potencial perceptivo da imagem”. Sérgio Mah foi curador da exposição Hoje, Nada de Daniel Blaufuks, que esteve patente na Galeria Pavilhão Branco, entre Setembro e Novembro de 2019, na qual escreveu estas palavras sobre as fotografias e os objectos que davam a ver lugares, coisas, gestos imobilizados. O presente livro bilingue (português/inglês) reúne vistas de exposição e textos de Tobi Maier (director das Galerias Municipais), de Sérgio Mah (curador), do artista plástico Rui Chafes e do escritor João Miguel Fernandes Jorge e evoca exemplarmente “um mundo em suspenso e sem horizonte, onde quase tudo está fora de campo.” Galerias Municipais /EGEAC – Tinta-da-china

Blandina Franco e José Carlos Lollo

Isto é Meu!

A parceria editorial brasileira entre a escritora Blandina Franco e o ilustrador José Carlos Lollo rendeu um casamento, um filho e 34 livros. Isto é Meu! é o seu mais recente trabalho editado em Portugal. Trata-se da história de uma menina muito ligada ao seu brinquedo, um ursinho de peluche azul. Às vezes, gostamos muito de uma coisa e não a queremos partilhar. É nossa! Só nossa e de mais ninguém! Mas terá sentido brincar sozinho? Por isso, esta menina vai ter que escolher entre partilhar o seu brinquedo ou não ter com quem brincar. A história é simples e eficaz, as ilustrações rápidas e expressivas e o tema da partilha essencial para ajudar a crescer. Mais tarde, quando for adulta, a menina poderá ler a grande literatura e reaprender com o genial poeta Konstantínos Kaváfis o valor da partilha, no belo verso que reproduz um excerto do crisóbulo de Aleixo Comneno para render preito a sua mãe, a Ilustre Ana Dalássena: “Nunca as frias palavras meu e teu dissemos.” Nuvem de Letras

paginations here