É a grande surpresa deste mês de agosto: Lisboa vai mesmo ter FIMFA. O Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas acontece, habitualmente, em maio, porém, devido aos constrangimentos decorrentes da pandemia, o evento foi cancelado. Mas Luís Vieira e Rute Ribeiro, diretores artísticos da companhia teatral A Tarumba e do FIMFA Lx, assumiram que não se poderiam dar por vencidos e, tecendo a sua rede de cumplicidade com vários artistas do teatro de marionetas e de objetos, bem como com alguns espaços da capital, montaram uma “programação relâmpago” com oito espetáculos de excelência de grandes nomes internacionais, como Agnès Limbos e Oligor y Microscopía, e portugueses, como André Murraças, Companhia Pia, Teatro de Ferro, Formiga Atómica e, claro, A Tarumba.

“Mesmo sabendo que estamos a navegar à vista, e a viver um futuro suspenso, queremos que este seja o agosto do nosso desconfinamento”, explica Luís Vieira, sublinhando que o Descon’FIMFA pretende dar um sinal de confiança ao público e mostrar que “é possível voltar aos teatros em segurança cumprindo todas as regras sanitárias exigidas”. Para “restaurar a convivência, condição essencial ao teatro, entre artistas e público”, o festival apresenta espetáculos “com plateias bastante reduzidas e várias adaptações em cena que, embora não comprometam o conceito criativo, asseguram a necessidade de se ir restabelecendo a confiança dos espectadores nos teatros e nos palcos.”

O teatro de objetos para pensar o nosso tempo

No programa do festival, cita-se Shaday Larios, dos Oligor y Microscopía: “os nossos objetos podem falar por nós, quando já cá não estivermos. Ou quando nos recusamos a falar, ou por muitas outras ausências. Então porque não poderíamos nós falar por eles?” Esta ideia serve como uma espécie de chapéu ao alinhamento do Descon’FIMFA que, como sublinha Luís Vieira, “encontra na manipulação de objetos a unidade formal”, o que torna esta edição do festival algo absolutamente “inédito” no próprio conceito do FIMFA. Através destes espetáculos, são “os objetos que ganham protagonismo e nos ligam à emoção e à humanidade que os rodeia.”

Os dois primeiros momentos do festival são bem representativos da capacidade formal e conceptual do teatro de objetos em criar imaginários ou descrever memórias. São ambos criados por Jomi Oligor (Hermanos Oligor, Espanha) e Shaday Larios (Microscopía Teatro, México), dois artistas que trabalham juntos desde que perceberam estar a trilhar caminhos paralelos.

O primeiro, espetáculo de abertura deste Descon’FIMFA, é uma estreia absoluta em Portugal e intitula-se La Melancolia del Turista, abordagem corrosiva ao turismo de massas que já não existe e “às construções mentais do paraíso que o turista procura, mas nunca consegue encontrar”. O segundo, La Maquina de la Soledad, é uma incrível história contada a partir de cartas de amor escritas no início do século XX, encontradas dentro de uma mala, no México, que regressa agora ao FIMFA, cinco anos depois de ter passado pelo festival e recebido a aclamação entusiasta do público.

O festival fecha no início de setembro com o regresso a Lisboa daquela que é considerada “a papisa do teatro de objetos”, Agnès Limbos, e da companhia belga Gare Centrale. Ressacs é um exercício de crítica bem humorado à sociedade de consumo e aos excesso do capitalismo, que acompanha a odisseia de um casal falido “à beira de uma ataque de nervos” depois de, afetados pela crise do sub prime, partirem à deriva em alto mar num pequeno barco. Como sublinha Luís Vieira, é mais um espetáculo “repleto de ironia e engenho de uma grande mestre do teatro europeu.”

A presença portuguesa

Parceiro de longos anos do FIMFA, André Murraças é um dos mais interessantes criadores do teatro português da atualidade e não são raras as suas criações com recurso à técnica da manipulação de objetos. Neste Descon’FIMFA, uma estreia absoluta: O Triângulo Cor-de-Rosa. A peça assinala os 75 anos da libertação de Auschwitz, invocando a tenebrosa vivência nos campos de concentração nazis dos judeus homossexuais.

Também cúmplice de longa data do festival lisboeta, de Gaia chega a mais recente criação de Igor Gandra e do seu Teatro de Ferro. Uma Coisa Longínqua é a primeira fase de um filme-performance, feito em colaboração com o compositor Carlos Guedes, onde se “procura compreender uma série de acontecimentos peculiares realizados por um grupo de objetos emancipados.”

A programação do festival inclui ainda os regressos a palco do magnífico A caminhada dos elefantes, de Miguel Fragata e Inês Barahona (Formiga Atómica), e dos desconcertantes “louros” de Luís Vieira e Rute Ribeiro (A Tarumba) com Este não é o nariz de Gógol, mas podia ser… com um toque de Jacques Prévert.

Por fim, um especial destaque para o teatro de rua da companhia PIA, um projeto sediado no Pinhal Novo, na margem sul do Tejo, que se estreia (por fim!) em Lisboa, depois de, ao longo dos seus 18 anos, já ter viajado com os seus gigantes a inúmeros países europeus, asiáticos e sul-americanos. Em EntreMundos, marionetas de grandes dimensões levam-nos a percorrer, com sensibilidade e imaginação, uma zona situada algures entre a vida e a morte. Um espetáculo imperdível para toda a família que pode ser visto no Castelo de São Jorge.

O Descon’FIMFA Lx decorre entre 5 de agosto e 5 de setembro, com a maioria dos espetáculos a serem exibidos no Teatro do Bairro, podendo o público usufruir da aquisição de vouchers para várias sessões a preço reduzido. Tudo para descon’FIMFAr em segurança e, claro, com teatro de excelência.

Na primeira edição do Fair Saturday Lisboa, perto de 40 locais da cidade acolheram mais de 75 eventos culturais para todos os públicos. Esta massiva participação resultou no beneficio de cerca de 45 projetos sociais, selecionados pelas entidades participantes.

Em 2020, a organização do festival pretende voltar a proporcionar um “dia com impacto social positivo, enfatizando a importância de desenvolver uma sociedade mais justa e humana”. Para isso, encontram-se já abertas as inscrições para a segunda edição deste festival solidário que decorre simultâneamente, no próximo dia 28 de novembro, em várias cidades do mundo.

Os artistas, organizações e equipamentos culturais e projetos socio-culturais podem inscrever-se através da página oficial do evento, escolhendo a causa social que pretende apoiar. Para mais informações e esclarecimentos de dúvidas, a Fair Saturday Lisboa 2020 sugere o contacto dos interessados através do endereço de email lisboa@fairsaturday.org.

Nasceu em Rimini a 20 de janeiro de 1920, filho de um caixeiro-viajante e de uma romana. Aos dez anos, fugiu de casa para se juntar a uma trupe circense onde, confessou o próprio, cuidou de uma zebra doente. Antes da guerra, viajou por toda a Itália com uma companhia de teatro ambulante, até se fixar em Roma, onde passou pelo jornalismo, foi ilustrador e desenhador, escreveu sketches humorísticos e trabalhou para a rádio.

Com o final do conflito, e já casado com a mulher da sua vida – a atriz Giulietta Masina –, dedicou-se a fazer retratos e caricaturas de soldados norte-americanos. Foi nesse estado de sobrevivência que conheceu Roberto Rossellini, que fez dele assistente de realização e coargumentista em Roma, Cidade Aberta. Foi a porta de entrada para o cinema, a arte que imortalizou Federico Fellini como um dos grandes cineastas da segunda metade do século XX.

Por ocasião do centenário do nascimento, a Alambique devolve ao grande ecrã seis das suas obras mais emblemáticas em cópias restauradas, num ciclo intitulado Essencial Fellini. Oportunidade soberana para (re) descobrir o realizador que acreditava que nos seus filmes “nada há de anedótico ou autobiográfico”. Antes, e como escreveu, foi através deles que “inventei a minha vida. Inventei-a de propósito para o cinema.”

LA DOLCE VITA (1960)

ESTREIA A 6 DE AGOSTO

A cena de Anita Ekberg banhando-se na Fontana di Trevi, em Roma, é das mais famosas de toda a história do cinema. La Dolce Vita foi também o filme que cunhou um termo intemporal e, subitamente, universal: paparazzo. Obra de um pessimismo atroz, Fellini considerou-a “a récita das peregrinações diurnas e noturnas de um jornalista sem envergadura”, interpretado por Marcello Mastroianni. Apesar de significar o rompimento definitivo com a herança neorrealista (que, embora seja opinião pouco consensual, se reconhecia nas obras anteriores), o filme põe completamente a nu o fascínio da decadência e a obsessão da morte que parecem trespassar toda a obra do cineasta desde Luci del varietà, obra de estreia codirigida com Alberto Lattuada. Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes.

A ESTRADA (1954)

ESTREIA A 13 DE AGOSTO

Provavelmente, um dos mais belos filmes de Fellini, obra em que a realidade e o mundo da imaginação se combinam numa experiência cinematográfica única. La Strada significou a consagração internacional de Fellini ao conquistar o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, e nele habitam duas das mais inesquecíveis personagens da história do cinema: Gelsomina (Giulietta Masina) e Zampano (Anthony Quinn). Ela é a jovem vendida pela mãe que, como Fellini dizia, com “a perícia mimica de um palhaço” procura todos os sonhos do mundo; ele é o rude e bruto saltimbanco que a compra, mas que por ela vai descobrir sentimentos e emoções que, na sua cruel e desolada vida, jamais pensou existirem.

FELLINI 8 ½ (1963)

ESTREIA A 20 DE AGOSTO

De 8 ½ disse François Truffaut ser “o filme dos realizadores, aquele que todos os cineastas deviam aprender de cor e não esquecer”. Genial variação sobre o processo de criação artística, para muitos a obra-prima do cineasta, é uma reflexão incisiva sobre o cinema enquanto arte dos mitos e dos sonhos codificados. O veículo para essa reflexão é a personagem de Guido Anselmi, um realizador em crise encarnado por Marcello Mastroianni, alter-ego do próprio Fellini. Durante a estadia numas termas para preparar um novo filme, Guido confronta-se com a paralisia criativa e deixa que os fantasmas do passado tomem conta da realidade. Mas quando tudo parece desmoronar, o realizador consegue voltar ao plateau e, por fim, gritar “ação!”

JULIETA DOS ESPÍRITOS (1965)

ESTREIA A 27 DE AGOSTO

Oito anos depois do sucesso de As Noites de Cabíria, Fellini volta a dirigir Giulietta Masina numa obra onde o próprio definiu a atriz, sua mulher, como “a alma do filme”. Na verdade, Julieta dos Espíritos pode considerar-se uma homenagem surrealístico-conjugal a Masina, que aqui interpreta uma mulher burguesa de meia-idade perturbada por frustrações sexuais que o casamento, com um homem para quem se tornou invisível, lhe impõe. Apesar dos excessos e desequilíbrios, trata-se do primeiro filme a cores do cineasta, filmado num deslumbrante technicolor à Minnelli, a quem se pode pensar que Fellini não se coibiu de prestar um justo tributo.

OS INÚTEIS (1953)

ESTREIA A 3 DE SETEMBRO

Apesar de negar um caráter autobiográfico à sua obra – “os meus filmes só são autobiográficos na mesma forma que todos os livros, todos os poemas, todos os quadros são autobiográficos” –, Os Inúteis (I Vitelloni) é, com 8 ½ e Amarcord, uma das obras mais representativas da vida do realizador. O filme retrata o dia-a-dia de cinco homens jovens numa pequena cidade costeira italiana, a Rimini natal de Fellini, entre festas e namoricos inconsequentes, tentando preencher o vazio das vidas provincianas. Até ao dia em que um deles decide romper com a toda essa fútil existência, partindo para Roma. Martin Scorsese considerou-o, na sua Viagem pelo Cinema Italiano, um dos filmes que mais o influenciou.

A VOZ DA LUA (1990)

ESTREIA A 10 DE SETEMBRO

O último Fellini (o realizador morreria em 1993) é, como destacou Jean Douchet, “uma espécie de projeção irónica do pensamento masculino italiano”. Com Roberto Benigni no protagonista, A Voz da Lua realça um olhar amargo sobre a sociedade italiana e, embora não explicitamente, sobre o esmagamento do cinema pelo lixo televisivo dos tempos de Silvio Berlusconi. O magnata da televisão e político italiano é, aliás, diretamente visado no filme sem qualquer pejo de ambiguidade. Não se inscrevendo no leque de obras-primas do realizador, o filme passou quase incógnito à data de estreia, tendo sido reabilitado ao longo dos anos pela crítica e por novos cinéfilos que o destacam como um exercício de profunda lucidez de um cineasta em fim de vida.

São tempos estranhos, estes que rodeiam os palcos por alturas de pandemia. Estamos a pouco dias de António Simão se reencontrar, no Festival de Almada (10 a 12 de julho no Incrível Almadense), com Uma Solidão Demasiado Ruidosa, texto que dirigiu e interpretou pela primeira vez em 1997, no Centro Cultural de Belém. “É interessante para o trabalho de um ator andar tanto tempo com as mesmas palavras”, confidenciará.

Dias antes das autoridades decretarem o fecho dos teatros, em março, o “velho” Hanta, saído das folhas do romance homónimo do escritor checo Bohumil Hrabal, voltara para umas parcas representações no Teatro da Politécnica. Hoje, neste pequeno teatro, casa dos Artistas Unidos, Simão fará mais um ensaio. Na plateia, agora limitada a metade, apenas os jornalistas, de máscara e cumprindo todas as regras sanitárias. A partir de final de agosto, quando a sala reabrir, essas mesmas regras aplicar-se-ão ao público que, cadeira sim, cadeira não, ocupará a plateia, agora praticamente vazia.

Em cena, só, tal como o personagem ao fundo do cenário despido, encontra-se o ator vestido já com a pele do homem que, durante 35 anos, numa cave imunda de Praga, destruiu todo o tipo de papel, incluindo livros, num prensa mecânica. Mas, este “carniceiro” tornou-se “terno”, como considerou Evelyne Pieller, porque se apaixonou pelo que dizem os livros (“depenico uma frase aqui e ali e chupo-a, como um rebuçado”). E sem querer, entre o papel e os ratos, as suas memórias, à semelhança do álcool da cerveja que bebe em abundância, diluíram-se no que leu. À nossa frente, temos alguém que, de antemão, assume: “sem querer, sou culto.”

Perante a mesma “partitura” que o ator levou a palco há 23 anos, saído então da escola de teatro e dono de todo o fulgor da juventude que fazia do espetáculo “uma experiência mais performática”, a história de Hanta surge, inevitavelmente, “tocada de uma outra maneira”. “Cada palavra ganhou outras formas, outros contornos. A técnica também é outra, e aquilo que era sobretudo físico tornou-se mais conceptual, mais centrado no discurso e na narração,” explica.

Mas um solo como Uma Solidão Demasiado Ruidosa ganha também, necessariamente, uma dimensão diferente para o público. Aquele homem que conta a história do seu tempo – da frescura da juventude, passando pelo jugo nazi e pela cruel desilusão dos “amanhãs que cantam” prometidos pelo socialismo, e os pauta com as mais belas palavras que aprendeu nos livros que destrói – é o mesmo que, hoje, se debate com tempos talvez ainda mais sombrios, acelerados ainda mais por via de um inimigo invisivel. Como verifica António Simão, “aquilo de que sofreu Hanta, a personagem desta história, chega nestes nossos dias ao pico do seu horrendo desenvolvimento – a industrialização, a tecnologia, o consumo e a desumanização”.

Talvez, por tudo isso, seja tão urgente voltar àquele subterrâneo em Praga trazido à nossa geografia pelo teatro, e nele reencontrar a esperança na capacidade de, contra todas as adversidades, se ser humano. Mesmo que distantes uns dos outros, e talvez ainda mais sós, e de máscara no rosto.

Para além do Festival de Almada e de uma temporada no Teatro da Politécnica entre 27 de agosto e 19 de setembro, o espetáculo de António Simão é apresentado no Teatro da Rainha (Caldas da Rainha) de 16 a 18 de julho, no Festival Internacional de Teatro de Setúbal a 23 de agosto, no Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada) de 25 a 27 de setembro, e no Auditório Municipal António da Silva (Cacém) a 3 de outubro.

Suzanne Lang

Suzanne Lang

O macaco rabugento

Está um dia lindo e o Quim Panzé, o chimpanzé, está de péssimo humor. Os seus amigos não conseguem perceber porquê e todos o incentivam a fazer coisas que o façam feliz. Mas o macaco acaba por perder o controlo ao ouvir tantos conselhos. Será que não o podem deixar simplesmente em paz? Este livro, enriquecido com as ilustrações vivas de Max Lang, fala sobre como lidar com sentimentos inexplicáveis e o sobre o perigo de os reprimir.

Nuvem de Letras

Schuiten, Van Dormael, Gunzig e Durieux

O último Faraó

Originalmente criada pelo belga Edgar P. Jacobs, Blake e Mortimer é uma série de grande sucesso mundial. Este 26º volume conta com uma imagem renovada e com quatro novos autores: François Schuiten, Jaco Van Dormael, Thomas Gunzig e Laurent Durieux. Este novo albúm, fiel, mas ao mesmo tempo muito pessoal, confronta os heróis com uma energia de origem desconhecida que ameaça a sobrevivência da humanidade.

Asa

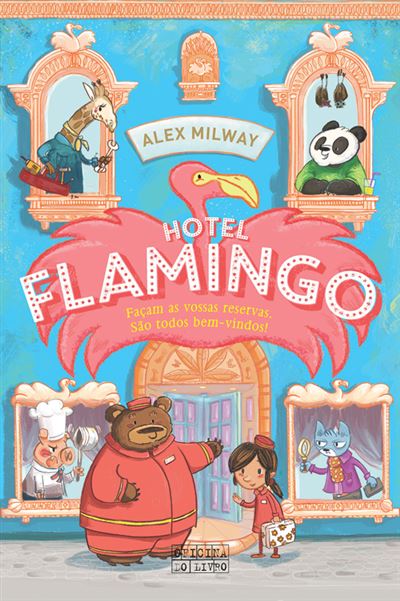

Alex Milway

Hotel Flamingo

Este primeiro livro de uma série de quatro narra as aventuras de Ana e dos seu grupo de amigos animais. Quando a jovem Ana herda um hotel degradado da sua tia avó, tem um grande desafio pela frente. O outrora esplendoroso e grandioso hotel está a cair aos bocados. Determinada, Ana decide devolver ao espaço a sua velha glória e arranjar forma de todos os animais, dos maiores aos mais pequenos, se sentirem em casa.

Oficina do Livro

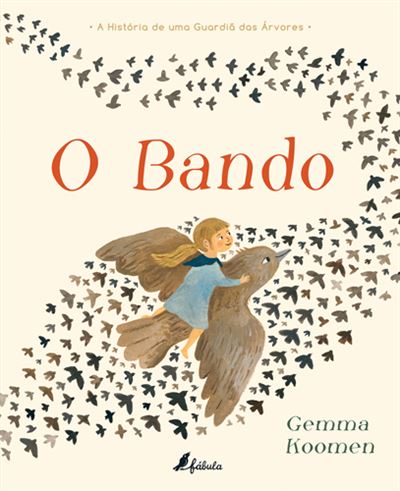

Gemma Koomen

O Bando

No início da primavera, os Guardiões das Árvores andam sempre muito atarefados, na grande árvore que existe na orla da floresta. Em vez de se juntar aos jogos barulhentos dos outros Guardiões, Sílvia prefere ficar sozinha, quieta do seu canto. Mas tudo muda quando faz um amigo especial. Este livro aborda o sentido de comunidade e de amizade no mundo de seres pequeninos que tomam conta da árvore, e uns dos outros.

Fábula

Kris Saunders

Pede um desejo

Uma vez por ano, na floresta, lançam-se desejos ao ar. Pela primeira vez, o Coelho consegue apanhar um. Ah, espera! Afinal são três! Inseguro e indeciso quanto a que maravilhas pedir, o Coelho pele ajuda aos seus amigos. E é quando pede conselhos ao Rato, à Raposa e ao Urso que o Coelho percebe que, pensar nos outros é, afinal, a maior riqueza de todos. Esta bonita história sobre generosidade é a prova de que, quando ajudamos o próximo, somos tão mais felizes.

Minotauro

A Galeria de Arte Urbana (GAU), através do projeto #DiariosdeArteUrbana, desafiou alguns artistas a partilhar os processos criativos e as obras que desenvolveram desde o mês de março, durante o período de isolamento social.

Desta forma, os seus trabalhos continuam à vista de todos, só que, ao invés de se poderem ver e apreciar em muros e locais de intervenção artística de Lisboa, podem ser vistos no website da GAU e nas suas páginas oficiais de Facebook e Instagram. Para provar que a expressão artística não tem limites, a Agenda Cultural de Lisboa falou com cinco artistas que contam, na primeira pessoa, como foi trabalhar em casa para quem, normalmente, trabalha na rua e numa outra escala.

Vitó Julião

www.vitojuliao.com

Trabalhar em casa neste período não foi algo muito estranho para mim, já que dedico algum tempo a elaborar projectos no meu estúdio. No entanto, permitiu que dedicasse mais tempo a projetos pessoais, a reinventar-me e a dar um pouco do meu trabalho à comunidade. Durante este período disponibilizei, de forma gratuita, um livro para colorir destinado a manter ocupados adultos e crianças, e criei um Paper Toy, também gratuito, a convite do Instituto Português do Desporto e Juventude. Além disso, fiz ainda diversos Art Prints, que tenho disponibilizado na minha loja online, para fazer face à redução de trabalhos comissionados.

Telmo Alcobia

www.telmoalcobia.com

Faço parte de um grupo, o POGO, que teve de cancelar o trabalho em conjunto, bem como a exposição que estava a planear. Assim, e uma vez que a arte, na minha conceção, fala da vida real, o meu isolamento passou por observar como as pessoas reagiam a estes factos e emoções, interpretações, extrapolações e conspirações. Reduzi as despesas ao mínimo e concentrei-me no que podia controlar. Desenhei como possível, na minha casa minúscula, desenhei para materializar essas ideias, como um diário transformativo de tudo isso, dando origem a uma série de trabalhos intitulada Desenhos de Quarentena, baseados em álbuns e músicas que me acompanharam durante esta temporada.

Tamara Alves

www.tamaraalves.com

Ozearv

www.instagram.com/ozearv

UtOPiA

www.utopia-arts.com

Na quarentena nada mudou a minha rotina profissional, já que faço muito trabalho em estúdio para diversos colecionadores no mundo.Na verdade, neste período tive muito mais encomendas. Apercebi-me de que as pessoas, como não podiam sair de casa, sentiam necessidade de obter trabalho de arte como investimento e por gosto. Aliás, tive imensos pedidos aos quais não pude atender. Ou seja, acabei por pintar duas vezes mais que o normal, enviando mais de 50 telas para diferentes países da Europa e do resto do mundo. Além disso, todos os envios foram seguros e rápidos.

Os dias maiores e com sol convidam a passeios e em Lisboa circula-se já com alguma normalidade. Porém, não deixa de ser uma nova normalidade, feita de precauções que antes ignorávamos. O mais importante é voltar a usufruir da cidade onde vivemos com a maior segurança. Conversámos com cinco empresas que fazem dos passeios e visitas a sua principal atividade. Também elas estiveram paradas, mas regressam agora com toda a confiança e cuidados. O selo Safe & Clean é uma das garantias. Acima de tudo percebe-se, pelas palavras daqueles que estão a habituados a percorrer Lisboa, que é bom estar de volta.

Lisboa Autêntica

lisboaautentica.com/pt

O gosto pela descoberta da cidade levou à criação da Lisboa Autêntica, em 2011. Os primeiros percursos a pé eram visitas emotivas, onde vários participantes regressavam aos locais da infância e partilhavam histórias com mais de 50 anos. Seguiu-se uma nova visita todos os meses e a necessidade de ter especialistas de diferentes áreas, a realizar os trajetos.

Nasceram os Passeios Gastronómicos e Literários, Lisboa das Sete Colinas, Lisboa do Fado e muitos outros. A marcação prévia veio substituir o “basta aparecer” quando um grupo com quase 40 pessoas (o habitual eram 10) surgiu para participar no aniversário de um rapaz, que decidiu fazer a festa num dos passeios. Apostaram também nos percursos de bicicleta, peddy e foto papers, festas de aniversário e despedidas de solteiro. O público que os procura inclui portugueses, turistas e empresas.

A situação atual trouxe diferentes desafios e embora a maioria dos percursos seja ao ar livre, resolveram diversificar a oferta. Têm novos serviços ligados ao aluguer, venda e manutenção de bicicletas e passaram a disponibilizar atividades online que permitem, a quem se inscreve, conhecer e desfrutar o melhor possível da cidade.

STORIC

www.facebook.com/storic.pt/

Três amigos e colegas de profissão criaram a STORIC em 2016. O projeto foi uma resposta à precariedade que enfrentavam nos museus e monumentos onde trabalhavam e uma forma de colmatar as falhas dos serviços educativos que conheciam. O objetivo da empresa é proporcionar visitas comentadas e criar atividades educativas para todos os que visitam Lisboa, os seus museus e monumentos. Trabalham com público nacional e estrangeiro. Os grupos escolares, universitários e seniores formam uma parte considerável da procura.

O Mosteiro dos Jerónimos e o Castelo de S. Jorge estão entre os locais de eleição para visitar, mas há uma especialidade gastronómica muito procurada: o pastel de nata. Para fazer face à nova realidade criaram passeios diferentes que incluem visitas comentadas a vários monumentos e para as quais a STORIC trata de tudo, incluindo a compra dos bilhetes, evitando que os interessados tenham de se deslocar. Foi também pensado um novo percurso com almoço incluído e visita ao Palácio Alverca (Casa do Alentejo), um dos edifícios mais curiosos de Lisboa.

Montes e Vales

www.montesevales.net

Em 2005, David Monteiro resolveu fazer um período sabático, deixando para trás uma carreira na área financeira. O montanhismo fazia parte da sua vida e com mais disponibilidade começou a dinamizar um grupo informal de caminhadas, a que deu o nome Montes e Vales. Foi o início de um novo negócio. Os peddy papers são a principal atividade, mais direcionada para empresas e particulares nacionais.

O passeio de eleição é o Castelo e a Baixa. Percursos variados e o apoio a passeios de empresas congéneres americanas são outra vertente, dirigida a clientes maioritariamente americanos. Devido ao contexto atual a Montes e Vales sofreu um corte de 100% nos serviços que presta. O plano é regressar ao ativo com as alterações necessárias.

Relativamente aos clientes estrangeiros, desde que abram os voos, as diferenças são poucas, uma vez que, muitas das regras de higienização já eram aplicadas. No caso dos peddy papers é mais complicado, porque o formato da atividade dificulta o distanciamento social. Mas com imaginação, essas animações estão a ser repensadas.

Time Travellers

www.timetravellers.pt

Raquel Policarpo e Inês Ribeiro criaram a Time Travellers em época de crise, mais precisamente em 2011, quando o país vivia uma recessão económica. Ambas trabalhavam como arqueólogas, mas a situação profissional complicou-se. Resolveram candidatar-se a um projeto de apoio ao empreendedorismo feminino e assim nasceu uma empresa de passeios e atividades dedicados à descoberta da Arqueologia e Cultura portuguesa.

Para além dos passeios próprios, trabalham em parceria com o serviço educativo de alguns monumentos e realizam eventos para várias empresas. O ano de 2020 trouxe, inesperadamente, uma nova crise. Embora o público da empresa seja sobretudo nacional, sabem que aqueles que chegam de fora ficam fascinados pela nossa história, adoram Alfama e o Castelo, e por isso vão procurar captar, com um novo site, os turistas que eventualmente regressem. Entretanto, introduziram a utilização de áudio guias em todos os passeios, permitindo o distanciamento social. A solução é não baixar os braços e oferecer um momento de cultura e descontração, em segurança.

Lisboa Antiga

www.lisboaantiga.net

A Lisboa Antiga nasceu, em 2017, com o desejo de aproximar o público internacional e nacional ao fado. A oferta da empresa inclui várias experiências de fado com destaque para: 7 Fados 7 Colinas, que inclui um passeio a pé pelo Chiado, Bairro da Bica e Bairro Alto e espetáculo de fado durante a tarde, dirigido a famílias.

Fado Vadio, uma viagem pelo fado, realizada ao fim da tarde, oferece passeio, jantar e espetáculo numa casa de fados. A procura sempre variou entre portugueses e estrangeiros, embora no verão os turistas sejam uma parte importante da receita. Os aniversários e eventos para empresas são também um dos fortes da Lisboa Antiga. Aqueles que se inscrevem levam sempre uma história para contar. São vários os participantes nacionais que se estreiam a cantar fado e muitos dos estrangeiros conhecem pela primeira vez uma guitarra portuguesa.

Com a pandemia há novos desafios e nesse sentido o objetivo é cumprir todas as normas necessárias que dêem confiança aos clientes.

A maioria das salas de cinema da capital reabre este mês. O cinema português está, também, de regresso, com a estreia de um programa de três filmes dirigidos por jovens realizadoras portuguesas. Conversámos com as três cineastas para saber mais sobre as obras que criaram, mas também sobre as circunstâncias de estrear filmes depois de um longo período com cinemas de portas fechadas. Sofia Bost, Mariana Gaivão e Leonor Teles são unânimes: é fundamental que os filmes regressem às salas de cinema!

Desafiar o estereótipo da maternidade

O programa abre com Dia de Festa, filme de estreia de Sofia Bost. A ideia inicial partiu “de uma mãe incapaz de se sentir feliz no dia de anos da filha. Quem é esta mulher e o que a levou a esta situação?” As personagens da história são todas femininas, algo que aconteceu naturalmente, segundo a realizadora. A protagonista é uma mulher forte que “desafia o estereótipo da maternidade. A filha não é suficiente para a preencher, pelo contrário.”

Para Sofia Bost a temática das relações familiares, em particular a relação entre pais e filhos, sempre a interessou: “Os papéis que desempenhamos dentro da estrutura familiar, as consequências a longo prazo de padrões relacionais que conhecemos na infância, o efeito de uma ausência ou falha de um pai ou de uma mãe, o facto de uma ligação de sangue não corresponder necessariamente a uma ligação afetiva…”

Juventude em autodescoberta

A sessão continua com o filme de Mariana Gaivão, Ruby, uma obra inspirada na infância da realizadora e nos verões que passava na Serra da Lousã. “Os grandes incêndios, as noites de tempestade, a proteção e intimidade da casa contra o que está lá fora, além da vista” marcaram-na para sempre.

São estas memórias que servem de alicerce à história: o retrato de uma juventude em autodescoberta, que acompanha a jovem Ruby nos dias antes de a sua melhor amiga, Millie, regressar a Inglaterra.

A violência da gentrificação

Leonor Teles fecha a sessão com Cães Que Ladram aos Pássaros, um filme que acompanha os dias de verão de Vicente e da sua família, obrigados a sair de casa no centro do Porto por força da especulação imobiliária.

A obra surgiu quando a cineasta conheceu Vicente, o protagonista. Para Leonor Teles “questões relacionadas com a gentrificação são prementes”, são fatores que condicionam a vida das cidades e particularmente dos mais carenciados. “As pessoas são forçadas a sair de casa, não por uma escolha ou decisão individual, mas por pressões externas e implacáveis. Como é que a brutalidade desse acontecimento pode arrasar uma família ou um indivíduo? É aqui que entra o Vicente, um jovem que devia estar a gozar as férias de Verão, mas que se apercebe como as desigualdades são violentas e como isso afeta as perspetivas que ele possa ter em relação ao futuro.”

Para os produtores Filipa Reis e João Miller Guerra “estas estreias são um ato de resistência e uma celebração do cinema português no feminino. Passados quatro meses sobre o início do período de confinamento, é importante voltar a ter prazer, regressar ao coletivo e afastar o medo. Desfrutar a juventude.” Também as realizadoras afirmam a diferença e a importância de ver cinema em sala.

O cinema vê-se nas salas

Para Sofia Bost, esta era uma oportunidade que não se podia deixar passar: “O VoD e o online são ótimos meios mas continuo a acreditar no cinema que se vê em sala, que é uma experiência completamente diferente. Há poucos filmes a estrear neste momento e espero que todos os que têm saudades de ver cinema, venham a esta sessão.” Mariana Gaivão considera que “vivemos nestes últimos tempos um apagamento da presença do outro na nossa experiência. Por entre as necessárias adaptações, houve também uma perversão eficiente do que são as nossas experiências coletivas: uma higienização dos espaços comuns, dos nossos corpos, numa obrigação redutora da nossa presença física na sociedade à mais elementar produtividade. Talvez o cinema, por si só, não nos possa restituir a crença no mundo, mas a experiência coletiva a que nos chama, uma sala escura onde a luz nos é devolvida, lado a lado com a amplificadora presença do outro, continua a ser um lugar único para juntos o sentirmos e repensarmos.”

Leonor Teles afirma que a experiência do cinema é fundamental, “disponibilizarmo-nos numa sala própria para o efeito e ver e ouvir um filme projetado, é termos esse tempo e estarmos ali a viver aquele momento sem mais distrações, de forma coletiva também. Não é comparável a imersão que sentimos no cinema com aquela que sentimos em casa. É importante lutarmos por isso, porque fazemos filmes para serem experienciados nessas condições – no cinema.”

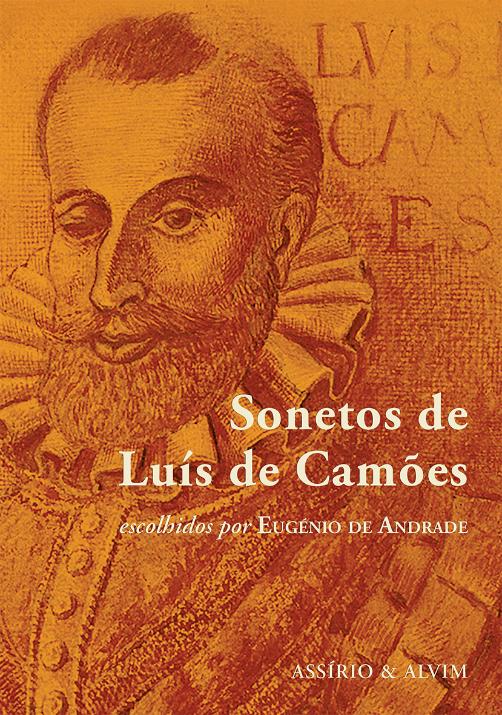

Luís de Camões

Sonetos escolhidos por Eugénio de Andrade

Helder Macedo escreve no volume de ensaios Camões e Outros Contemporâneos: “O mundo de valores em transição que foi o seu [de Camões] é ainda o nosso. A nossa contraditória diversidade já era a dele. Ele é porventura mais velho mas, por isso o mais sábio dos nossos contemporâneos. (…) Quando Camões fala do seu tempo, está também a falar do nosso tempo e para o nosso tempo”. Certo dia, um amigo perguntou a Eugénio de Andrade qual o era o mais fascinante livro de poesia escrito em português e recebeu a seguinte resposta: “O livro de sonetos de Camões escolhidos por mim”. Estes 50 poemas de Luís de Camões, selecionados e apresentados por Eugénio de Andrade, “participam da respiração do mundo e da pulsação das estrelas” e servem “para espelho da nossa aflição, ou consolo dessa errância sem destino, em busca de algum paraíso que só tem forma e figura na nossa imaginação”. A presente obra, objeto de reedição, vinte anos volvidos sobre a impressão original, celebra um grande poeta “do nosso tempo e para o nosso tempo”.

Assírio & Alvim

James Baldwin

O Quarto de Giovanni

James Baldwin (1924-1987) nasceu no Harlem, onde cresceu e estudou. Em 1948, partiu para França, fugindo ao racismo e homofobia dos EUA: “Acabei nas ruas de Paris, com quarenta dólares no bolso, mas com a convicção de que nada de pior me podia acontecer do que já me tinha acontecido no meu país”. Romancista, ensaísta, poeta e ativista dos direitos civis, foi, com Gore Vidal, um dos mais lúcidos espíritos críticos que a América produziu no século XX e um dos seus maiores intérpretes. O Quarto de Giovanni, obra intimista de profundo recorte clássico, estruturada numa longa analepse, é, à semelhança de Se Esta Rua Falasse, uma dilacerante história de amor. Neste caso, porém, os amantes são vítimas de uma discriminação que não lhes é apenas exterior. David um jovem americano em Paris, longe da noiva, envolve-se passionalmente com Giovanni, um italiano. Incapaz de afrontar a moral vigente e a normalidade de uma vida segura, finge que a ligação nunca existiu enquanto Giovanni se afunda na tragédia. Tragédia que se abate também, inexorável, sobre aquele “que mentiu, viveu a mentira e acreditou nela”.

Alfaguara

Silvia Federici

Calibã e a Bruxa

“É o processo extraordinário / da Feiticeira Cotovia / Que diz que que as roseiras ao contrário / É que dão rosas e é que há poesia.” Natália Correia, num admirável poema, celebra o poder transgressor da Feiticeira Cotovia, condenada á fogueira num auto da inquisição. Também o presente ensaio de Silvia Federici se concentra no poder subversivo da bruxa, desafiador das estruturas de poder. A obra reconstitui as lutas anti-feudais da Idade Média e as lutas mediante as quais o proletariado resistiu ao surgimento do capitalismo. O estudo centra-se nas figuras de Calibã (“uma besta que tinha que ser mantida sob controlo”) símbolo do proletariado, e da bruxa, considerando a caça às bruxas uma campanha de terror contra as mulheres determinante na construção de uma nova ordem patriarcal em que os seus corpos, a sua mão-de-obra e as suas capacidades sexuais e reprodutoras foram postas sob o controlo do Estado e transformados em recursos económicos. Um texto marcante dedicado aos protagonistas de uma luta ainda em curso: mulheres, sujeitos coloniais, descendentes de escravos africanos, imigrantes deslocados pela globalização.

Orfeu Negro

T.E. Lawrence

Os Sete Pilares da Sabedoria

Lawrence da Arábia, filme de David Lean, é por muitos considerado um dos modelos da superprodução cinematográfica. Não será, porém, exagerado salientar que quase quatro horas de imagens sumptuosas compostas por pores-do-sol, dunas do deserto e camelos, muito pouco ou quase nada é revelado sobre o caráter, as motivações ou a psicologia do seu protagonista: T. E. Lawrence. A leitura de Os Sete Pilares da Sabedoria constitui o meio ideal para descobrir a personalidade rica e complexa desta figura lendária. O livro descreve os dois anos que o autor dedicou à revolta árabe enquanto membro das forças rebeldes, durante a Grande Guerra contra os turcos, aliados dos alemães. Nesta obra monumental – autobiografia romanceada, livro de aventuras (“aventura sublime”, chamou-lhe Robert Graves), texto literário, estudo notável sobre a descoberta do outro e da diferença, diário pessoal e militar sobre a guerra e livro extraordinário sobre a vontade de autodeterminação de um povo – transmite a sua visão etno-antropológica sobre o mundo árabe que sempre o fascinou. Este livro inclassificável é uma das obras literárias mais singulares do seculo XX.

E-Primatur

Miguel Szymansky

O Grande Pagode

O escritor luso-alemão Miguel Szymansky publicou o primeiro romance da série Marcelo Silva, Ouro Prata e Silva, em 2019. A obra mereceu a seguinte apreciação do escritor e crítico literário Miguel Real, no Jornal de Letras: “(…) finalmente após o escândalo financeiro nos jornais, temos um romance sobre a falência do BES. (…) Assumindo todas as características de um romance policial, é, porém, mais do que um mero policial de entretenimento”. A segunda investigação do jornalista Marcelo Silva acontece no momento em que Portugal está prestes a assinar com a China um acordo que ameaça tudo e todos: do meio ambiente à liberdade, dos habitantes dos bairros clandestinos na margem sul aos políticos que se opõem à hegemonia de Pequim. Ancorado no rio Tejo, entre a Trafaria e Belém, o iate de um bilionário chinês é o principal tema de conversa na cidade. Fragilizado por meses de solidão e uma crise emocional, Marcelo Silva só pensa em refazer a sua vida. Mas, sem perceber como, acaba, por se ver envolvido numa série de acontecimentos: um livro desaparece de circulação, uma ministra torna-se vítima de chantagem, um homem aparece morto numa praia de Sintra.

Suma de Letras

António Correia & Ernesto Matos

Lisboa Lux Candens

A mítica luz de Lisboa transformou-se num ícone imaterial da cidade, exercendo uma profunda sedução e inspirando manifestações artísticas e culturais, ao longo dos tempos. Lisboa Lux Candens é um álbum que reúne fotografias de Ernesto Matos (fotógrafo e autor com um amplo trabalho desenvolvido em torno da calçada portuguesa, justamente, um dos múltiplos factores que influi na luz de Lisboa, formada por materiais que ajudam na sua reflexão) à poesia de António Correia, poeta contista e romancista. Às fotografias de Matos, sobrepõem-se os apontamentos poéticos de António Correia. Edição trilingue, português/mandarim/ inglês, assume-se como uma viagem à iluminada cidade de Lisboa, das nuances de ouro e de prata, das viagens etéreas e transcendentais. “Um livro de bolso para viajar no interior de nós mesmos, para nos perdermos e reencontrarmos com a cidade de Ulisses, esta mesma que o Sol abençoou nestas 176 páginas”.

Mytus de Er

No Bicentenário da Revolução Liberal

Da Revolução à Constituição, 1820-1822

Este livro é expressamente dedicado a Manuel Fernandes Tomás e a José Ferreira Borges, o primeiro como estratega e doutrinador, o segundo como comandante operacional da Revolução Liberal em Portugal, porque “como muitas outras vezes no passado, o engenho e acção dos líderes são essenciais nas grandes façanhas da história”. O primeiro de uma série de três obras evocativas do bicentenário da Revolução Liberal, investiga um movimento político que antes de mais, pôs fim ao despotismo da Monarquia absoluta, limitou o poder do Estado e instaurou as liberdades individuais. Seguidamente, institucionalizou constitucionalmente um novo regime político, baseado na soberania da Nação, no poder político representativo, através de um parlamento eleito, na separação de poderes e na subordinação do Governo à lei. Com a nova era constitucional, os portugueses deixaram de ser súbditos de um poder alheio, sem direitos, para passarem a ser cidadãos de pleno direito, titulares de direitos políticos, nomeadamente o de elegerem a representação nacional. Duzentos anos depois, somos ainda beneficiários da liberdade política e da cidadania que a Revolução Liberal nos legou.

Porto Editora

Carminho & Tiago Albuquerque

Amália, Já Sei Quem És

Amália, Já sei quem, biografia escrita pela fadista Carminho em homenagem a Amália Rodrigues, por ocasião do 100.º aniversário de nascimento da grande diva do fado, é um livro destinado aos mais pequenos. A obra escrita em sextilhas – uma das formas poéticas próprias daquele estilo musical tradicional – conta uma história de vida fascinante e está repleto de pequenos tesouros e pormenores pouco conhecidos do grande público. Com esta biografia infantil, publicada em parceria com o Museu do Fado/EGEAC, Carminho espera despertar nas crianças a admiração que ela própria sente por aquela que acabou aclamada como “a voz de Portugal”. As ilustrações de Tiago Albuquerque prometem levar os pequenos leitores aos principais lugares que marcaram a vida de Amália, que começou a cantar quando era pequena e ainda hoje, passados quase 21 anos da sua morte, continua a inspirar muitos cantores pelo mundo fora. (texto de Ana Rita Vaz)

Nuvem de Letras

Quando é que, com a Companhia de Teatro de Almada (CTA), tomaste a decisão de fazer o Festival?

Março e abril foram, como se sabe, meses muito difíceis. Durante esse período fomos sendo informados pelas companhias estrangeiras que iriam estar presentes nesta edição que seria impossível virem. Impedidas de fazer teatro nos seus países, logo nos informaram não ser possível realizar digressões nos meses mais próximos. Apesar disso, continuámos a preparar o Festival, adaptando a programação, os planos de produção, os orçamentos, etc. Ao mesmo tempo, decidimos contactar os nossos espectadores [o Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, dispõe de um Clube de Amigos que promove a ligação intensa da atividade da CTA à comunidade] no sentido de saber da disponibilidade de virem ao Festival, caso acontecesse, e se tencionavam adquirir a assinatura [o Festival de Almada dispõe de uma “assinatura” que permite ao espectador o acesso a todos os espetáculos do evento]…

E as respostas foram animadoras.

De forma surpreendente para mim, mais de metade das pessoas responderam-nos inequivocamente que sim. Estamos a falar do mês de abril, quando nem sequer se podia passar de um concelho para o outro e, para além de estarmos todos em casa, confinados, severmente abalados com uma situação pela qual nenhum de nós tinha passado. Ora, isto deu-nos um enorme alento para continuar a preparar o Festival.

Entretanto, chega a notícia da reabertura dos teatros.

Quando o Governo português tomou a decisão da reabertura dos teatros no início de junho, percebemos plenamente que o Festival iria acontecer. Aliás, a decisão do Governo foi pioneira e original, uma vez que a generalidade dos países europeus assumiu que só se abririam teatros em setembro. Por isso, este verão, na Europa, só em Portugal e Espanha é que se vão realizar festivais de teatro.

Não é uma decisão em contraciclo, tendo em conta, por exemplo, que nem sequer o Festival de Avignon se realiza?

Avignon chegou a apresentar programação, mas cancelou por decisão das autoridades francesas. Se por cá se percebeu que não poderiam haver festivais de música, mas que o teatro poderia voltar a fazer-se, penso que tomámos a decisão natural. Embora, sabendo de antemão que teríamos de assegurar todas as medidas de segurança sanitárias aplicadas à generalidade das atividades durante a realização do Festival.

No teu texto de apresentação desta edição, constante nos programas, colocas um especial enfoque nessa vontade do público de que já falámos. Não fazer o Festival seria atraiçoar o público?

Dependendo de nós, nunca o atraiçoaríamos. O público e o seu direito de ver teatro foi a nossa preocupação fundamental. Nós fazemos o Festival para estar com os espectadores, não para responder a brilharetes de programação ou para ter aqui este ou aquele nome mais sonante.

A presença internacional é este ano, naturalmente, reduzida. Foi frustrante perder a oportunidade de ter alguns dos espetáculos que deveriam apresentar-se nesta edição?

A boa notícia é parte desses espetáculos poderem vir a ser apresentados para o ano. Pelo menos, essa é a vontade da maioria das companhias estrangeiras que estavam contratadas. Agora, há sempre alguma frustração, mas ela desaparece quando procuramos soluções e vamos compondo a programação com boas alternativas. Não sendo possível ter aqui a Schaubühne ou o Berliner Ensemble, há companhias portuguesas que podem cumprir o papel. O que é importante é o Festival acontecer, mantendo os valores artísticos e humanos que fazem dele um evento único de cultura, de diálogo, de abertura e de excelência.

Em termos orçamentais, esta é uma edição ainda mais complicada do que as anteriores, também elas marcadas por dificuldades?

Há uma quebra de receitas próprias na ordem dos 25% que se prendem com a venda de bilhetes, decorrente de termos apenas 17 espetáculos, ao contrário de edições anteriores que andam na ordem dos 25. Depois, temos salas com lotações reduzidas a metade; e não podemos contar com as receitas de bar e do restaurante que montamos na esplanada da Escola D. António da Costa, onde se realizam os espetáculos ao ar livre. Para além disso, como as companhias estrangeiras não vêm, perdemos também o apoio dos institutos estrangeiros. Apesar de tudo, o Festival vai ser uma espécie de “tudo de ensaio” para os que vão acontecer em Espanha…

De que modo?

Como o Festival de Almada acontece primeiro que o de Merida e o de Almagro, vamos ser uma experiência controlada neste tipo de eventos, quer do ponto de vista da segurança sanitária quer do ponto de vista financeiro. Vamos, com certeza, chegar à conclusão de que a quebra de receitas próprias, comuns a todas as estruturas, vai necessitar de uma resposta substancial da parte dos governos.

Esta edição, sobretudo por ser quase exclusivamente portuguesa, é importante para todo o setor teatral que se encontra tão fustigado pelos efeitos da pandemia?

Não tenho a ilusão de achar que as companhias portuguesas aqui virem apresentar um espetáculo as vai salvar. Nestes últimos meses, aliás, falou-se muito da comunidade artística e não se ouviu falar do papel dos espectadores. Ora, sem espectadores não há artistas, e é esse compromisso com o público que queremos assumir e exaltar com a realização do Festival. Até porque, sem sequer termos anunciado qualquer espetáculo, à data da apresentação da programação já estavam vendidas metade das “assinaturas”, demonstrando que há vontade da parte dos espetadores de voltar ao teatro.

Para além de programador, és também autor e encenador. Achas que o teatro já mudou com a pandemia, como se parece anunciar?

As duas grandes guerras, a gripe espanhola… A humanidade já passou por coisas muito piores que isto. É grave, mas não é o fim do mundo. E o teatro vai perdurar tal como é. Durante o período de confinamento, à semelhança de tantas companhias, colocámos uma série de espetáculos online, e foi um tremendo fracasso. Mas eu fiquei contentíssimo com o resultado porque a experiência demonstrou aquilo que sempre pensei: o teatro é muito forte e nada substitui o espetáculo ao vivo, até porque há coisas que não são passiveis de ser substituídas. Aliás, surpreendeu-me a proliferação de criadores que decidiram fazer coisas nas plataformas digitais. Acho que, enquanto profissionais do teatro, não é isso que nos move. Até porque aquilo é outra coisa; não é teatro.

Conheça as 16 Companhias e Teatros que vamos receber no 37.° Festival de Almada..O programa integral do Festival está disponível em www.ctalmada.pt.#festivaldealmada #companhiadeteatrodealmada @cmalmada #almada #teatro #theatre #theater #portugal #cultura #culture

Publicado por Festival de Almada em Quarta-feira, 24 de junho de 2020