Em tempos inesperados e de espera infinita, o mundo assiste, em casa, ao que acontece lá fora. No meio de toda esta incerteza, a Cultura continua a chegar às pessoas, dando-lhes formas de se distrair e de passar o tempo. São muitas as iniciativas de artistas nacionais e internacionais: concertos online, peças de teatro em streaming, visitas virtuais a exposições… Os tempos que vivemos obrigam os artistas e os agentes culturais de todo o mundo a reinventar-se, mantendo o contacto com o público através da tecnologia e das redes sociais. E é isso que se preparam para fazer alguns dos nomes mais famosos do planeta.

Vários artistas internacionais juntam-se para o evento One world together at home, com curadoria de Lady Gaga. Em Portugal, o programa será transmitido no dia 18 de abril, às 01h (hora local) e conta com a apresentação dos carismáticos Jimmy Fallon (The Tonight Show), Jimmy Kimmel (Jimmy Kimmel Live) e Stephen Colbert (The Late Show with Stephen Colbert).

Para além da participação de algumas das personagens mais emblemáticas da Rua Sésamo, One world together at home conta com as atuações de Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong (dos Green Day), Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, Idris e Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan e Stevie Wonder.

Para saber mais sobre este evento ou sobre como pode ajudar a tomar medidas, consulte o site oficial do movimento Global Citizen.

A t-shirt solidária de Harry Styles

O músico Harry Styles (ex One Direction) deitou mãos à obra para ajudar a Organização Mundial de Saúde (OMS) nestes tempos conturbados, em que toda a ajuda é pouca. O cantor britânico lançou uma t-shirt cuja receita será doada ao Fundo Solidário de Resposta ao COVID-19, da OMS, apoiado pela Fundação das Nações Unidas.

A t-shirt encontra-se disponível para aquisição aqui por $26 e por um período limitado. Este donativo pretende apoiar o trabalho da OMS no sentido de acompanhar e compreender a propagação do vírus, garantir que os pacientes recebem os cuidados de que necessitam e os trabalhadores da linha da frente recebem os mantimentos e informações fundamentais, e para acelerar os esforços para o desenvolvimento de vacinas, testes e tratamentos.

Saiba tudo aqui.

A Bold que, em tempos normais, estreia um filme por mês, (quase sempre) em simultâneo nas salas de cinema, DVD e VOD, adapta-se à nova realidade e avança para a estreia, entre 23 de abril e 28 de maio, de seis novos filmes. Uma homenagem a alguns dos mais originais realizadores da atualidade e ao bom cinema independente.

Histórias de vários cantos do mundo, com temáticas díspares, mas que comprovam que a normalidade depende do olhar de cada um.

A 23 de Abril:

MONOS

De Alejandro Landes

Com: Sofia Buenaventura, Moises Arias, Julianne Nicholson

Thriller | 2019 | 102 min | M/16

No remoto cume de uma montanha, algures na América Latina, um grupo rebelde de adolescentes com nomes de guerra faz treinos militares enquanto vigia uma prisioneira americana, a quem chama Doutora, e uma vaca leiteira recrutada em nome de uma força sombria conhecida por A Organização. O frágil equilíbrio altera-se quando uma emboscada leva o esquadrão para a selva. Os laços complexos fraturam-se e a missão começa a colapsar.

Alejandro Landes é um realizador, produtor e argumentista colombiano-equatoriano. Formado na Brown University em Economia Política, iniciou a sua carreia no jornalismo. Monos é o seu terceiro filme.

A 30 abril:

SALVE SATANÁS?

De Penny Lane

Com: Jex Blackmore, Nicholas Crowe, Lucien Greaves

Documentário | 2019 | 95 min | M/14

Narrando a extraordinária ascensão de um dos movimentos religiosos mais entusiasmantes e controversos da História dos EUA, Salve Satanás? é um documentário inspirador e divertido. Quando os membros sagazes de O Templo Satânico organizam uma série de ações públicas destinadas a defender a liberdade religiosa e a desafiar a autoridade corrupta, provam que, com pouco mais do que uma ideia inteligente, um sentido de humor negro e alguns amigos rebeldes, se pode desafiar o poder de modo bastante profundo. Tanto encantador e engraçado como estimulante, Salve Satanás? oferece uma oportuna visão sobre um grupo de excluídos incompreendidos, cujo compromisso inabalável pela justiça social e política deu força a milhares de pessoas pelo mundo.

Penny Lane realiza filmes não ficcionais galardoados e inovadores há mais de uma década. Atualmente, Lane é professora associada no Departamento de Arte e História da Arte na Universidade de Colgate, zona onde vive.

A 7 maio

RAINHA DE COPAS

De May el-Toukhy

Com: Thrine Dyrholm, Gustav Lindh, Magnus Krepper

Drama | 2019 | 128 min | M/16

Anne, uma bem-sucedida advogada, vive numa belíssima casa modernista com as suas duas filhas e o marido Peter. Mas quando Gustav, o filho problemático de Peter de uma relação anterior vai viver com eles, Anne cria uma relação íntima com o jovem que põe em risco a sua vida perfeita. Aquilo que parecia inicialmente um ato de libertação, transforma-se numa história de poder, traição e responsabilidade, com consequências devastadoras.

May el-Toukhy é uma realizadora e argumentista dinamarquesa de origem egípcia. Nascida em 1977, trabalhou em teatro antes de fazer a transição para o cinema. Estudou produção na Danish National School of Performing Arts (DDSKS) e realização na National Film School of Denmark. Rainha de Copas é a sua segunda longa-metragem.

A 14 maio

100 POR CENTO CAMURÇA

Um filme de Quentin Dupieux

Com: Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy

Comédia | 2019 | 77 min | M/14

Georges, 44 anos de idade, e o seu casaco, 100% camurça, têm um plano.Um filme sobre a loucura, que tem como personagem principal um homem descontrolado.

Quentin Dupieux é um realizador e músico autodidata que nasceu em 1974, em Paris.100 por Cento Camurça é já o seu sétimo filme.

A 21 maio

LIBERDADE

De Kirill Mikhanovsky

Com: Chris Galust, Lauren ‘Lolo’ Spencer, Maxim Stoyanov

Comédia/Drama | 2019 | 110 min | S/Class CCE

Vic, um jovem desafortunado russo-americano, conduz uma carrinha de transporte de pessoas incapacitadas em Milwaukee. Já atrasado, num dia em que começam protestos e à beira de ser despedido, concorda, relutantemente, em levar o avô e vários idosos russos a um funeral. Inspirado em experiências da sua própria juventude, o realizador Kirill Mikhanovsky, proporciona-nos uma comédia hilariante, tocante e optimista.

Kirill Mikhanovsky nasceu na Rússia e cresceu em Moscovo. Após o colapso da União Soviética, Mikhanovsky imigrou para Milwaukee, onde teve uma série de empregos. Formou-se na Escola de Cinema da Universidade de Nova Iorque. O seu primeiro filme, Sonhos de Peixe, venceu o Prémio Regard Jeune na Semana da Crítica do Festival de Cinema de Cannes. Liberdade é a sua segunda longa-metragem.

A 28 maio:

EMA

De Pablo Larraín

Com: Mariana Di Girolamo, Santiago Cabrera, Gael García Bernal

Drama | 2019 | 102 min | S/Class CCE

Os pais adoptivos Ema e Gastón são espíritos livres artísticos, num grupo de dança experimental. As suas vidas são lançadas para o caos quando o filho, Polo, se envolve num acidente violento. Com o casamento a desabar por causa da decisão de abandonar o filho, Ema embarca numa odisseia de libertação e autodescoberta, enquanto dança e seduz a caminho de uma ousada nova vida. Centrado na sinuosa e eletrificante arte da dança reggaeton, Ema é um retrato de uma jovem em chamas, a história de um temperamento artístico obrigado a lutar contra a pressão da sociedade e a necessidade de se conformar. Uma exumação psicologicamente sagaz da vida latino-americana sob restrições, com uma heroína inesquecível que está determinada a viver livremente no mundo, enquanto eletrifica todos e tudo à sua volta.

Pablo Larraín nasceu em Santiago, em 1976, é um dos maiores realizadores de cinema do Chile. Os seus filmes são diretos, geralmente agressivos e intercalados com violência, revelando um retrato cru do seu país. O filme El Club (2015) venceu o Urso de Prata de Melhor Realizador no Festival Internacional de Cinema de Berlim.

Cartas para Miguel Torga

“A sua sensibilidade é de tipo igual à do José Régio – é confundida, em si mesma, com a inteligência, O que em si é ainda por aperfeiçoar é o modo de fazer uso dessa sensibilidade.” Este é um excerto de uma carta de Fernando Pessoa datada de 6 de Junho de 1930 enviada a Adolfo Rocha (Miguel Torga) agradecendo o envio de Rampa, o seu segundo volume de poesia. A comparação com Régio não terá sido bem acolhida pelo jovem poeta, numa fase de afirmação, provocando uma resposta a Fernando Pessoa “de tom agreste”. Este notável conjunto de cartas recebidas por Miguel Torga abarca um período de sessenta e quatro anos (de 1930 a 1994) e reúne um extraordinário número de correspondentes. Bastará citar alguns deles – Teixeira de Pascoaes, Óscar Lopes, Adolfo Casais Monteiro, Vitorino Nemésio, Sophia de Mello Breyner Andresen, Jorge de Sena, Eduardo Lourenço, Ruben A., Urbano Tavares Rodrigues, Jack Lang ou Gonzalo Torrente Ballester – para avaliarmos a importância deste epistolário para o conhecimento da história literária, cultural e política do século XX português. Organização e prefácio de Carlos Mendes de Sousa.

Dom Quixote

Ana Teresa Pereira

O Atelier de Noite

O Atelier de Noite tem por base um acontecimento na biografia de Agatha Cristie: o seu desaparecimento durante onze dias. Esta circunstância já havia dado origem, em 1979, ao filme Agatha, de Michael Apted, com a grande atriz Vanessa Redgrave no papel da escritora. A temática singular de Ana Teresa Pereira sempre se aproximou das narrativas policiais, mantendo o elemento do mistério marcado pelas referências literárias, cinematográficas e pictóricas. Na sua obra mais recente a autora cria um relato fragmentário que não pode ser reconduzido ao domínio da autobiografia e que em vez de esclarecer o enigma, o adensa (“Não nascemos para ser explicados”, “Para mim também, o mistério ficou sempre por resolver”). Narrado, ora na primeira, ora na terceira pessoa do singular, a protagonista Agatha parece desdobrar-se em múltiplas vozes, entre narradora e personagem da sua própria narrativa (“E quando me fazem perguntas sobre ela, sobre mim, sobre os onze dias de mistério, eu digo que ela estava a dançar num hotel em ruínas”).

Relógio D’Água

Poemas Eróticos dos Cancioneiros Medievais Galego-portugueses

Os textos dos cancioneiros galego-portugueses são composições em verso, de caracter profano, na sua maioria poemas interpretados nos saraus das cortes régias e nos salões dos senhores feudais, para entretenimento e divertimento. Foram escritos entre os séculos XII e XIV, em Portugal, Galiza, Leão e Castela, em galaico-português pois embora em cada uma dessas regiões o povo falasse a sua língua, esta era a forma de expressão culta utilizada pelos poetas trovadores. Historicamente, dividem-se em cantigas de amigo, cantigas de amor e cantigas de escárnio e maldizer. Porque o tema da presente recolha é o erotismo, Vitor Correia, organizador, tradutor e prefaciador da obra, não selecciona apenas cantigas satíricas, mas também cantigas de amigo e de amor nas quais a sexualidade surge de forma mais ou menos implícita, mais ou menos subtil. Belíssima antologia que organiza, pela primeira vez, estes poemas dispersos e os apresenta traduzidos para português contemporâneo, tornado acessível a todos uma herança cultural extremamente rica do nosso património literário.

Guerra & Paz

António Pigafetta

A Primeira Viagem em Redor do Mundo

Na biografia que escreveu sobre Fernão de Magalhães, Stefan Zweig descreve António Pigafetta como “um singular idealista que se lança ao perigo, não por causa da glória ou do dinheiro, mas por genuína paixão de aventuras, diletante na mais bela aceção da palavra, põe a vida em perigo pela alegria de ver, de aprender e de admirar”. Em agosto de 1519, Fernão de Magalhães içou âncoras do porto de Sevilha na primeira viagem de circum-navegação do globo. Embarcado como representante da corte de Veneza, estava Antonio Pigafetta, um dos 18 sobreviventes da expedição, que foi o cronista da grande aventura, num livro publicado pela primeira vez em Veneza, em 1536, traduzido em várias línguas. Este relato vigoroso e preciso de uma das mais importantes expedições dos descobrimentos é agora publicado em português. Voltando a citar Stefan Zweig: “Nunca o feito histórico está completo quando realizado, mas quando é transmitido à posteridade. Os vultos históricos são sombras e as acções diluem-se no incomensurável mar dos acontecimentos, sem o cronista que as esculpe, quando as narra.”

Oficina do Livro

Saul Friedländer

Pio XII e o Terceiro Reich

Saul Friedländer, Professor na Universidade da Califórnia, é mundialmente reconhecido como um dos maiores especialistas do Nazismo e do genocídio dos judeus, assunto a que consagrou numerosos livros, nomeadamente a monumental obra em dois volumes A Alemanha Nazi e os Judeus. Foi galardoado com o Prémio Pulitzer, em 2008. Segundo o autor, o Papa Pio XII “sentia uma predilecção pela Alemanha que a natureza do regime nazi não parece ter atenuado” (…) e por outro lado “recava acima de tudo uma bolchevização da Europa”. A partir destes dois elementos, Friedländer analisa o silêncio da Papa perante o extermínio dos judeus. No momento da sua publicação, em 1964, a obra suscitou uma forte polémica, impondo-se depois como um livro de referência. Quase meio século mais tarde, em 2009, quando o Vaticano tinha já posto em marcha o processo de beatificação e canonização de Pio XII, o autor reinterpretou todo este material à luz de novos dados, dando origem ao presente livro que investiga a atitude do Sumo Pontífice perante a questão polaca, a derrota da França, o ataque alemão contra a União Soviética, a entrada dos EUA na guerra e os crimes nazis, nomeadamente a exterminação dos judeus.

Sextante Editora

Alain Corbin (Direcção)

História da Virilidade II

A virilitas romana, da qual a palavra virilidade deriva, funde as qualidades sexuais (do marido possante, procriador) com as qualidades psicológicas (do homem ponderado, vigoroso, corajoso e comedido), num ideal de força e vontade, segurança e maturidade, certeza e dominação, autoridade física e moral. Esta obra monumental reflete sobre a transformação do ideal viril nas sociedades ocidentais segundo as culturas e os tempos: os universos sociais, as subculturas, o ambiente urbano ou rural, guerreiro ou letrado. Uma questão deu origem ao presente estudo: a virilidade está em crise nas sociedades contemporâneas? Será ela própria um ideal anacrónico, fechado no passado ou estará a passar por mais um processo de metamorfose em busca de novas identidades? O primeiro de três volumes descreveu a formação do ideal viril na Grécia e na Roma Antiga e acompanhou as suas variações durante a época medieval e a Renascença. O segundo volume centra-se no século XIX, período em que o sistema de representações, de valores e normas que constitui a virilidade se impõe com força máxima, sobretudo através da expansão colonial e industrial.

Orfeu Negro

Rainer Maria Rilke

O Livro de Horas

Poeta austríaco (1875/1926), autor das Elegias de Duíno, Rainer Maria Rilke expressava um conceito da arte como vocação quase religiosa. Definia o seu processo de escrita como uma “reversão” através da qual os poemas lhe eram ditados por uma suposta “consciência universal”. Os seus temas são o amor, a morte, os terrores da infância, a angústia existencial e a questão de “Deus”, que via mais como uma “tendência do coração” do que como um ser supremo identificável. O presente volume, dividido em três livros, está na base da fama de Rilke enquanto poeta. Os Livros de Horas eram breviários (livro de orações usado pelos sacerdotes) difundidos do século XII ao XVI e destinados a leigos, contendo orações para determinados momentos do dia, como é notório no primeiro livro deste volume. Os outros dois livros apontam para a vida como peregrinação, enfrentando adversidades como a pobreza e a morte. Jorge de Sena sublinhou a “magnificente imaginação metafórica” desta obra que descreveu como “poéticas meditações religiosas, embebidas do vocabulário do misticismo e do ritual católico, que o simbolismo francês pusera em moda”. Maria Teresa Furtado Dias, tradutora e apresentadora da obra, pela primeira vez publicada na íntegra em Portugal, propõe uma sua aproximação à estética da Arte Nova.

Assírio & Alvim

Chimamanda Ngozi Adiche

Todos devemos ser feministas

Esta edição adaptada aos mais jovens e ilustrada por Leire Salaberria parte de um famoso e influente ensaio pessoal onde Chimamanda Ngozi Adichie apresenta uma definição única do feminismo no século XXI. Nesta exploração sobre o que significa ser mulher nos dias que correm, a escritora parte da sua experiência pessoal e defende a inclusão, a igualdade e os direitos humanos, desafiando todos a sonhar e a planearem um mundo diferente. Chimamanda Ngozi Adiche, uma das escritoras mais importantes na actualidade, nasceu na Nigéria, em 1977, tendo ido estudar para os Estados Unidos aos dezanove anos. A sua obra está traduzida para mais de trinta línguas. É autora dos romances A Cor do Hibisco, Meio Sol Amarelo e Americanah; da coletânea de contos A Coisa À Volta do Teu Pescoço; e dos ensaios Todos Devemos ser Feministas e Querida Ijeawele. A sua obra foi já distinguida com diversos prémios, dos quais se destacam o National Book Critics Circle Award, o Orange Prize, o Commonwealth Writers’ Prize e o PEN Pinter 2018.

D. Quixote

Estes e outros livros estão presentes no novo podcast da Agenda Cultural de Lisboa, Livros em Agenda aqui

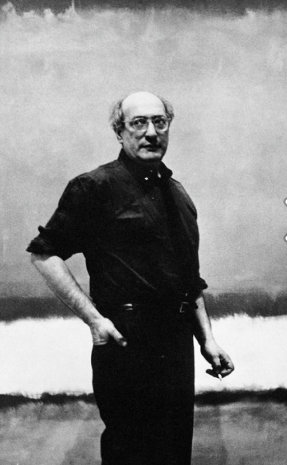

No final da década de 1950, o pintor expressionista Mark Rothko aceita a encomenda do Edifício Seagram, em Nova Iorque, para conceber um conjunto de murais para o luxuoso restaurante Four Seasons. Para o ajudar na obra, o conceituado artista contrata um jovem assistente, Ken, estabelecendo-se entre os dois um diálogo reflexivo, muitas vezes violento, sobre a arte, o ser artista e a vida. O crescimento intelectual do discípulo acaba por confrontar Rothko com os tempos que mudam e, simultaneamente, com a perceção que o mestre tem do próprio percurso e do seu lugar na arte.

Da autoria de John Logan, reconhecido argumentista de Hollywood, coautor dos guiões de Gladiador e O Aviador, Vermelho é uma apaixonante ficção histórica em torno de um dos mais importantes pintores do século XX. Vencedora de vários prémios de teatro referentes a 2010, a peça “é uma discussão sobre a arte com o condão de dizer respeito a artistas e criadores, mas também ao mais comum dos espectadores”, nas palavras do encenador João Lourenço.

Assumindo em palco a figura de Rothko, António Fonseca destaca a admiração sentida pela “personalidade egocêntrica e misantrópica” do artista, mas com “uma notável capacidade de pensar a humanidade e a relação entre a arte e o ser humano”. No permanente conflito entre mestre e discípulo vivido em palco, fica o tempo e o espaço para que também o espectador seja capaz de pensar a arte e a vida, na esperança de, como diz o pintor, nunca “o preto devorar o vermelho.”

Sobre Mark Rothko

Nascido em 1903, em Dvinsk, na Rússia, Marcus Rothkowitz (nome de batismo de Mark Rothko) é o quarto filho de um farmacêutico judaico que emigra em 1910 para os Estados Unidos da América. Em 1913, a família junta-se a ele, estabelecendo-se em Portland, Oregon. Ao longo do seu percurso escolar, Rothko demonstra grande interesse pelo estudo da arte, do teatro e dos clássicos, garantindo uma bolsa de estudos que lhe permite entrar na Yale University, onde estuda com Max Weber. Em 1923, acabará por abandonar Yale sem ter concluído o curso.

A paixão pelo teatro leva-o a Nova Iorque onde tenta ingressar, embora sem sucesso, no American Laboratory Theater. Acaba por se matricular na New School of Design e, entre 1925 e 1928, trabalha como ilustrador gráfico. Expõe pela primeira vez, em 1928, ao lado de Milton Avery, que se tornará seu mestre e amigo. Cinco anos depois, Rothko tem a sua primeira exposição individual em Nova Iorque, na Contemporary Art Gallery. Em 1935, ao lado de Adolf Gottlieb, funda o grupo The Ten que se baseia nos princípios da pintura realista, na exploração do expressionismo e da pintura abstrata, opondo-se ao conservadorismo dos círculos artísticos da época.

Dez anos depois, Rothko é já um pintor aclamado e expõe nas mais conceituadas galerias nova-iorquinas. Em 1952, surge ao lado de Clyfford Still e Jackson Pollock na histórica exposição Fifteen Americans no MoMA. Meia dúzia de anos depois, e após alguns colegas o acusarem de “desejar obter um êxito burguês” subvertendo a sua obra, Rothko aceita uma encomenda milionária de murais para o luxuoso restaurante Four Seasons. Mais tarde, abandona o projeto e devolve a totalidade da verba recebida.

1961 é o ano em que o MoMA acolhe a primeira retrospetiva da sua obra. No ano seguinte, o pintor rescinde o contrato com a Sidney Janis Gallery em protesto contra o apoio dado por esta à pop art. Rothko sofre um aneurisma em 1968, e os médicos proíbem-no de pintar telas com mais de um metro de altura. No ano seguinte, doa à Tate Gallery de Londres nove dos murais criados para o Four Seasons, com a premissa de que lhes seja dedicada uma sala onde possam figurar em conjunto [ver video]. Suicida-se, no seu estúdio, a 25 de fevereiro de 1970, dia em que os murais chegaram a Londres.

Caras e caros munícipes,

Face ao momento excecional que estamos a viver e aos constrangimentos e medidas que todos fomos forçados a tomar para combater a pandemia COVID-19, gostaríamos de vos dar nota da atenção e preocupação com que estamos a acompanhar os impactos desta situação na atividade cultural, artística e criativa.

Estamos conscientes dos desafios que se colocam no imediato e, por essa razão, queremos reafirmar que a Câmara Municipal de Lisboa honrará todos os seus compromissos financeiros para com os agentes culturais da cidade.

Nessa medida, o Município de Lisboa anunciou já um conjunto de medidas extraordinárias de apoio às famílias, às empresas e ao emprego, que abrangem naturalmente a área da cultura. Ver aqui.

Entre as medidas que contemplam os agentes artísticos e culturais, destacam-se as seguintes:

- Isentar integralmente do pagamento de rendas todas as instituições de âmbito social, cultural, desportivo ou recreativo instaladas em espaços municipais até ao próximo dia 30 de junho, nela estando incluídos os ateliês municipais.

- Assegurar aos agentes culturais o pagamento integral dos contratos já celebrados, nomeadamente pela EGEAC, através da recalendarização das programações, da sua adaptação para transmissão on-line, ou do reforço do apoio à estrutura da entidade.

- Acelerar o pagamento às entidades culturais da cidade já beneficiárias de apoio, tendo em vista apoiar a manutenção das respetivas estruturas de funcionamento.

- Alargar o sistema de apoio a agentes e entidades do setor cultural que atualmente não estejam abrangidos por apoios municipais, através nomeadamente do Fundo de Emergência Social. Ao mesmo tempo será reforçado o fundo de apoio a aquisições na área das artes plásticas e alargado o seu âmbito ao setor do livro e da arte pública.

Em relação ao Fundo de Emergência Social, um mecanismo da CML que até agora tem sido utilizado apenas para a área social e que será alargado ao setor da cultura, muito em breve daremos informação sobre as condições de acesso e as situações que irá cobrir.

No âmbito dos apoios RAAML, assinalamos que o técnico da Divisão de Ação Cultural – Direção Municipal de Cultura anteriormente designado para o acompanhamento de cada processo, ou protocolo, para o ano de 2020, mantém-se inteiramente disponível para esclarecer todas as questões e para informar de todos os desenvolvimentos que se vierem a verificar.

Gostaríamos também de reforçar que a Loja Lisboa Cultura mantém o seu atendimento aos profissionais e organizações do setor cultural, especializado e gratuito, embora em regime não presencial (email e telefone). Ver aqui.

Para além dos habituais serviços de informação na área fiscal, de licenciamento, impostos, apoios, segurança social, direitos e mobilidade internacional entre outros, a Loja Lisboa Cultura está também a reunir informação específica sobre todas as ações de apoio ao setor da Cultura resultantes da crise atual tomadas, quer pelo Governo, quer por outras entidades, como por exemplo, a Fundação Calouste Gulbenkian.

Nessa medida, através da Loja Lisboa Cultura, podem igualmente fazer-nos chegar as preocupações e sugestões individuais, ou da organização que representam, por forma a identificarmos mais facilmente os temas mais sensíveis e de maior utilidade ao setor da Cultura.

Por último, sublinhamos a total disponibilidade para o diálogo, certos de que a Cultura, sobretudo em tempos difíceis, é um fator essencial para o desenvolvimento de um futuro comum mais solidário e sustentável.

Mal se percebeu a gravidade da situação, vários artistas, companhias e instituições culturais puseram mãos à obra para que o espetáculo não abandonasse as nossas vidas. No setor do Teatro, com as salas a suspenderem a carreira de largas dezenas de produções e a deixarem na mais profunda incerteza o futuro de atores, encenadores, técnicos e outros tantos agentes que fazem a arte acontecer, a solução passou por recuperar grandes sucessos do passado, imortalizados em registos de video, e disponibilizá-los online, através de plataformas de streaming ou em redes sociais.

Filipe La Féria foi um dos primeiros. Depois de My Fair Lady, o encenador apresenta, na página do facebook do Teatro Politeama a partir de dia 28, Maldita Cocaína, um musical de grande sucesso, estreado em 1993, estrelado por nomes como Ruy de Carvalho e Simone de Oliveira. Mas, no dia 27 de março, a partir das 23 horas, é na RTP1 que sobe o pano: a televisão pública apresenta a versão do encenador da popular peça de Alejandro Casona As Árvores Morrem de Pé, com Manuela Maria num papel mítico, outrora criado por Palmira Bastos e imortalizado na história do teatro português.

Também na senda de recuperar espetáculos de sucesso, o Teatro Aberto assinala a data com a exibição da peça de Florian Zeller A Verdade, protagonizada por Paulo Pires, Miguel Guilherme, Patrícia André e Joana Brandão. Esta é mais uma encenação de João Lourenço a chegar a nossas casas, depois de a exibição de A Mentira ter sido um tão grande sucesso, através do site do Teatro Aberto alargou-se o período de disponibilização dos espetáculos, agora diariamente das 16h à meia-noite.

O Teatro Nacional D. Maria II também transferiu o palco para nossas casas e aposta em produções recentes via Vimeo. Na plataforma de streaming está “em cena” o musical “adolescente” Montanha-Russa de Miguel Fragata e Inês Barahona. A partir de dia 27, Dia Mundial do Teatro, duas novidades: às 11 horas “estreia” A Origem das Espécies, um espetáculo para toda a família da autoria de Carla Maciel, Crista Alfaiate, Marco Paiva e Paula Diogo, a partir de Charles Darwin; e à noite, pelas 21 horas, Sopro, o aclamado espetáculo de Tiago Rodrigues, com a particularidade de ser exibido em Português, com interpretação em Língua Gestual Portuguesa e nas versões legendadas em Inglês e Francês.O D. Maria II promete ainda mais novidades para esse dia especial, mas a entrada para os espetáculos faz-se, como vem sendo habitual por estes dias, por aqui.

Um estreia online, o teatro na rádio e o poder do direto

No dia em que previa estrear no palco do Teatro Taborda Mundo Novo, Carlos J. Pessoa e o Teatro da Garagem levam para as nossas salas uma versão em 15 episódios daquela que é a 101.ª criação do coletivo. É uma estreia absoluta que pode ser descoberta em primeira mão na plataforma Vimeo, com acesso pelo site oficial da companhia.

Entretanto, na Antena 2, pelas 19 horas de dia 27, os Artistas Unidos apresentam o texto de Bernardo Santareno, Restos. A peça tem direção de Pedro Carraca e repõe, posteriormente, a 5 e 10 de abril.

Para assinalar em grande o Dia Mundial do Teatro, a companhia liderada por Albano Jerónimo, Cláudia Lucas Shéu, Luís Puto, Francisco Leone e Rui Monteiro – o Teatro Nacional 21 -, apresenta várias leituras da dramaturgia portuguesa e internacional (de Gil Vicente a Harold Pinter) por atores e atrizes como Rita Blanco, Bruno Nogueira, Mariana Monteiro, Isabel Abreu, Luísa Cruz, Ana Busttorf, Virgílio Castelo, Custódia Gallego, Emília Silvestre, João Reis, Miguel Raposo, Anabela Moreira, António Durães, António Parra, Maria Leite, Guilherme Moura, Solange Freitas, Miguel Nunes e Marco Paiva. A festa conclui-se pelas 21 horas quando subir ao “palco” Albano Jerónimo, em direto da sua sala de estar, para uma versão “doméstica” de Veneno, de Lucas Sheu. A plateia reúne-se a partir daqui.

Obras de arte contemporâneas e clássicas, património imaterial, a história da cidade e informação sobre a importância de muitas personalidades nacionais estão, neste momento, acessíveis à distância de um clique. Arte, música, ciência, comunicação, património, história são algumas das temáticas abertas a visitas virtuais.

Esta é a oportunidade para conhecer, na Fundação Calouste Gulbenkian, a Coleção do Fundador, com objetos do Egito, do Oriente Islâmico e obras de Rembrant, Monet ou Rodin. Ainda na Fundação é possível visitar a Coleção Moderna, onde se encontram representados nomes como os de Paula Rego, Amadeo de Souza-Cardoso ou Almada Negreiros.

Para os que gostam de ciência, o Museu Nacional de História Natural permite explorar, entre outros, o Laboratório Chimico e a exposição Coleções de Naturalista. Já no Museu de Etnologia são dadas a conhecer as Máscaras de Transfiguração e Universalidade e as Pinturas Cantadas de Naya.

Também o Museu Nacional dos Coches partilha, nas suas redes sociais, visitas e exposições virtuais, peças da coleção, curiosidades e ainda alguns desafios.

A arte urbana espalhada pelas ruas da capital fica agora acessível a todos na Galeria de Arte Urbana online.

Para além destes locais existem muitos outros que oferecem cultura e património a partir de casa.

Aqui ficam os alguns sites que pode visitar:

Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado

Museu Nacional dos Coches e no facebook

Casa-Museu Anastácio Gonçalves

Museu Nacional de História Natural e da Ciência

Museu Virtual – Aristides de Sousa Mendes

Kirsten Hall

A Abelha

A abelha é uma das criaturas mais admiráveis do mundo e desempenha um papel fundamental na garantia de produção de alimentos, já que é um importante polinizador da flora. Mas ela está em perigo. Neste livro, com ilustrações de Isabelle Arsenault, é possível descobrir o incrível trabalho das abelhas e saber mais sobre como se pode defender e proteger este inseto do qual depende a vida humana!

Bruno Vincent

Contos de Fadas para Millennials

Quem disse que os contos de fadas tinham de ser previsíveis? Bruno Vincent, autor de versões cómicas da clássica coleção Os Cinco, de Enid Blyton, decidiu modernizar 12 histórias tradicionais. O primeiro encontro do Sapo e da Princesa antes do primeiro beijo, ou a estratégia do Flautista de Hamelin para atrair mais seguidores são algumas das hilariantes versões de contos da nossa infância.

Chimamanda Ngozi Adiche

Todos devemos ser feministas

Esta edição adaptada aos mais jovens e ilustrada por Leire Salaberria parte de um ensaio pessoal onde Chamamanda Ngozi Adichie apresenta uma definição única do feminismo no século XXI. Nesta exploração sobre o que significa ser mulher nos dias que correm, a escritora parte da sua experiência pessoal e defende a inclusão, a igualdade e os direitos humanos, desafiando todos a sonhar e a planearem um mundo diferente.

Enid Blyton

Os Cinco

A famosa coleção Os Cinco, de Enid Blyton, chega agora também em versão banda desenhada. Os primeiros dois títulos a chegar às livrarias – Os Cinco e a Ilha do Tesouro e Os Cinco e a Passagem Secreta – foram adaptados pela dupla de franceses Béja e Nataël, que fizeram questão de manter as emoções que a obra tem transmitido a várias gerações desde os anos 40.

Alexandre Honrado e Miguel Feio

Fernão não, Fernão Sim

Numa altura em que se comemoram os 500 anos do início da viagem de circum-navegação levada a cabo por Fernão de Magalhães, este livro, com ilustrações de Patrícia Furtado, brinda os mais novos com a história de Pedro Pulo, um menino que tinha o sonho de viajar e correr mundo, tal como fez o navegador português. O livro inclui uma secção final com um resumo sobre os legados da Expansão que esta aventura marítima originou em Portugal e no mundo.

Macmillan Publishers International Ltd 2020

Os Meus Primeiros Heróis

Esta é uma coleção para ler e partilhar, perfeita para os mais pequenos. Através dos dois livros já publicados – Os Meus Primeiros Heróis: Artistas e Os Meus Primeiros Heróis: Cientistas – é possível conhecer os artistas e os cientistas que mudaram o mundo. Empurrando, puxando ou fazendo deslizar as imagens, os miúdos entre os 0 e os 3 anos vão descobrir as suas vidas inspiradoras e o seu trabalho notável.

Nota: os livros encontram-se disponíveis para encomendas online no site das respetivas editoras, bem como nos sites das grandes livrarias.

O teatro vê-se ao vivo. Mas, numa altura em que a regra é ficar em casa e é a saúde de cada um de nós que está em causa, o teatro pode muito bem ser visto a partir de um ecrã. É certo, como alerta a equipa do Teatro Aberto, que não se trata de teatro, mas sim de registos videográficos de seis espetáculos encenados por João Lourenço nas salas da Praça de Espanha ao longo dos últimos anos. Seja como for, trata-se de um presente para todos aqueles que gostam de ver teatro e que, durante algum tempo, não o poderão fazer.

Através do site do Teatro Aberto, semanalmente, vai ser disponibilizado, a partir das 21 horas, um espetáculo que se manterá “em cena” uma semana. Durante a última quinzena de março, serão apresentadas A Mentira (de 19 a 25) e A Verdade (26 a 1 de abril), peças quase siamesas escritas de Florian Zeller, que o Aberto representou em simultâneo, nas duas salas da Praça de Espanha, estreadas em dezembro de 2018. O elenco é comum e conta com Miguel Guilherme, Joana Brandão, Paulo Pires e Patrícia André.

Em abril, o “palco” é de Vermelho (2 a 8), de John Logan, uma ficção histórica sobre a figura do pintor Mark Rothko, aqui interpretado por António Fonseca. Seguem-se Noite Viva (9 a 15), de Conor McPherson, um espetáculo de cine-teatro protagonizado por Vítor Norte, e o muito aclamado O Preço (16 a 22), de Arthur Miller, que reuniu em 2013 um elenco de luxo encabeçado por João Perry. A fechar, Amor e Informação (23 a 29), um frenético mosaico de relações humanas composto por meia centena de peças curtas de Caryl Churchill.

Bons espetáculos.

Para quem gosta de cinema e numa altura em que ficar em casa é palavra de ordem, vários sites – festivais, coletivos, realizadores – disponibilizam filmes online.

A maioria gratuitos, outros a preços acessíveis. Aqui ficam algumas das plataformas onde é possível encontrar filmes clássicos e experimentais, obras de ficção, documentários, vídeo arte, cinema alternativo e underground:

RTP Play – filmes/séries/documentários

Collectif Jeune Cinema – Estrutura de divulgação de práticas experimentais de imagem e cinema

APAR – Coletivo on-line de cinema alternativo e underground

Talking Shorts | My Darling Quarantine – Revista de cinema on-line de divulgação de curtas-metragens

IDFA | International Documentary Film Festival Amsterdam

Mosfilm – Um dos mais antigos estúdios de cinema europeus. Obras da União Soviética.

IFS – Experimental Film Society

SXSW Shorts – Plataforma online de curtas-metragens

Ishia Film Festival | Films Against Coronavirus

Medeia Filmes | Quarentena Cinéfila

À Pala de Walsh – Filmes de realizadores portugueses

Open Culture – 1150 filmes online

Ubu Web – Filmes avant-garde e vídeo arte

Lithuanian Short Documentary – Filmes e vídeo arte

NFI – National Film Institute Hungary

RareFilmm – The cave of forgotten films

Le Cinema Club – Apresenta Flores, de Jorge Jácome

The Ballad of Genesis and Lady Jaye, de Marie Losier

10 Years With Hayao Miyazaki, de Kaku Arakawa

Agência – Portuguese Short Film Agency

Monstra Festival – Uma curta por dia

Plataformas online de aluguer e compra de filmes:

Videoclube da Zero em Comportamento

paginations here