Um disco e espetáculos em vários palcos do país, sempre acompanhados de conversas com especialistas. Como surgiu este Viva la Muerte!?

Pensámos fazer o disco depois dos seis espetáculos se terem realizado. Só a seguir aos concertos entraríamos em estúdio para gravar os temas, mas os espetáculos, que eram para se estrear em setembro do ano passado, tiveram de ser adiados, devido a um acidente que tive no mar e que implicou uma intervenção cirúrgica e um longo período de imobilidade e de recuperação. Esse facto criou-nos um vazio, por isso, decidimos mudar os planos. Já que tínhamos um interregno sem nada para fazer, fomos gravar o disco. Os temas estavam todos feitos, portanto, os músicos entraram em estúdio em setembro e gravaram tudo sem mim. Só fui lá depois, ainda meio combalido, fazer as vozes. Foi assim que o disco foi gravado e saiu agora.

Viva la Muerte! fala-nos de fascismo. Porque escolheram este tema neste aniversário da banda?

No início de 2023, fomos convidados pelo Theatro Circo de Braga para fazermos um espetáculo comemorativo dos nossos 40 anos. Fomos apanhados um bocado de surpresa, não é nossa prática andar a olhar para o passado, gostamos mais de olhar para o futuro. Quando demos a resposta, já levávamos esta proposta: fazer um espetáculo de palco que, em vez de ser uma retrospetiva dos nossos 40 anos, apontasse para o futuro, aproveitando o facto de serem os 50 anos do 25 de Abril. Sentíamos que era urgente falar de uma temática que começa a ser perigosa, não só em Portugal, mas em todo o mundo democrático, que é esta ameaça latente da extrema direita e do regresso do fascismo, seja qual for a aceção que queiramos atribuir ao termo. Quisemos olhar para o lado ideológico do fascismo, fazer-lhe uma espécie de psicanálise do que são as suas traves mestras, do que é esta pulsão de morte que lhe está inerente, que é a sua principal matriz ideológica. E queríamos que essa interpretação deste perigo iminente do fascismo tivesse um lado mais sério, mais sapiente, mais científico, chamemos-lhe assim. Desde logo, propusemos que houvesse, paralelamente a este espetáculo de palco, uma conferência com especialistas, com historiadores que soubessem do que estavam a falar e que nos ajudassem a compreender e a pensar este fenómeno do ressurgimento do fascismo e das ideias fascistas.

Musicalmente, isso levou-vos para uma sonoridade que evoca o 25 de Abril.

A ideia de fazer um espetáculo sobre o tema do fascismo iria permitir que fizéssemos coisas novas além daquelas que estamos habituados a fazer. Porque nos mandava para algo que tinha a ver com a música portuguesa de intervenção pré-25 de Abril e logo a seguir ao 25 de Abril, iríamos lá buscar referências, nomeadamente ao José Mário Branco: referências melódicas, harmónicas, vocais… permitiria que usássemos um coro masculino, que era uma espécie de piscar de olho ao Grândola, Vila Morena. Também nos permitia explorar novos caminhos em termos estritamente musicais: a ideia era misturar essas referências de música de intervenção com a nossa matriz, mais rock e experimental.

Então, partiram primeiro para a música e só depois para as letras?

Há 40 anos, partíamos das letras para as músicas, mas desde finais dos anos 90 que estamos a trabalhar essencialmente – não quer dizer que não haja exceções – a partir das músicas para as letras. A mim, autor das letras, ajuda bastante ter já muitas restrições, porque a página em branco é demasiada liberdade. Perco-me um bocado, assim estou mais focado em termos de métrica e de rima. Há uma série de condicionantes que me focam mais e que me ajudam bastante a escrever.

Criar músicas acaba, de alguma forma, por ajudar também a enfrentar a realidade, nomeadamente esta do ressurgimento do fascismo?

Alivia-me eticamente sentir que contribuo para defender a democracia, não é? Acho que é um dever moral de qualquer cidadão amante da liberdade fazê-lo, ainda mais um artista que o pode fazer no seu trabalho. Mas não mais do que isso.

Porque sentiram necessidade desse lado “mais sério”, como lhe chamou, e de ter paralelamente conversas sobre o tema?

Fala-se muito de fascismo, designando as coisas mais variadas e até mais comezinhas, como, por exemplo, a obrigação do uso de máscara, que ouvimos muitas vezes no tempo da pandemia, ou dizer que um superior hierárquico mais rígido é um fascista, ou que o terrorismo islâmico é fascismo… Acabamos por usar o termo indiscriminadamente. E achamos que a ameaça é tão real que a palavra não pode ser utilizada de uma forma tão leve. Temos de saber do que estamos a falar. Apesar de nas letras das músicas ter uma liberdade artística, fui estudar afincadamente, fartei-me de ler livros sobre o que é o fascismo, sobre as suas matrizes ideológicas. O que me interessava mais era perceber porque é que hoje essas ideias velhas de cem anos estão a ter tanto eco e perceber que ideias concretamente são essas. Sabendo quais são as características ideológicas do fascismo, podemos saber sobre o que estamos a falar e quais são os perigos que isto traz, porque estas ideias têm consequências.

Nessas leituras chegou a algumas conclusões?

Sim, cheguei. Aliás, as conclusões estão espelhadas nas músicas, de alguma forma. Com alguma liberdade artística, como é evidente, porque estamos a falar de criação artística. Mas o cerne está lá. A primeira conversa já aconteceu, em Braga, e fiquei contente porque todos os oradores foram buscar excertos como exemplificativos de uma boa síntese do que são as ideias fascistas ou do que é a trave mestra das ideias fascistas. Deus Pátria Autoridade é o tema inicial do espetáculo e também do disco, e põe logo em cima da mesa o que é o cerne do fascismo.

Em Viva la Muerte!, há alguma réstia de esperança?

Viva la Muerte!, que dá nome ao espetáculo e ao disco, é o tema final, que sai com alguma esperança, sim. Há uma espécie de grito mudo que se ergue ali e que diz “não”. A esperança somos nós. Nós é que podemos dizer “não” a isto. Os fascismos sempre chegaram ao poder através de eleições – aconteceu assim há cem anos e está a acontecer assim agora. São todos democráticos, só que depois, quando se instalam no poder, começam a ilegalizar, a limpar, a alterar a Constituição, a mudar o regime, a criar o Estado Novo, a nova ordem… Na verdade, até falam disso de uma forma encapotada, ouvimos o Chega dizer que é contra o sistema, não é? Nós é que interpretamos aquilo de uma forma ligeira. Portanto, há esperança, sim, mas a esperança somos nós.

Não sendo os Mão Morta uma banda que gosta de olhar para trás, acabaram por fazer algum balanço nesta altura de aniversário ou nem por isso?

Não mesmo, verdadeiramente olhamos para a frente. Se fizéssemos um balanço, acho que ia ser positivo, mas isso seria um bocadinho andarmos a afagar o ego e não é isso que nos move. Gostamos de música, de fazer música, de experimentar música e de aprender música e também de fazer coisas novas. Não é que nunca tenhamos usado coros, por exemplo, mas nestas músicas utilizamos o coro como elemento central da composição e de uma forma que nos obriga a trabalhar de outras maneiras em termos melódicos, vocais, harmónicos, etc… Mesmo em termos de escrita, usamos o coro de uma forma muito mais abrangente. Tanto o pensamos como uma espécie de coro grego, como o usamos como uma espécie de coro operático, à Kurt Weill. Há uma data de experiências que vamos fazendo e é isso que nos dá prazer. Trabalhamos na música porque pura e simplesmente gostamos. Não é o nosso ganha-pão, não é a nossa sobrevivência. Portanto, temos essa liberdade absoluta de sermos apenas guiados pelo nosso anseio, pela nossa vontade de descoberta, de fazer coisas que não fizemos ainda. Agora, juntámos uma necessidade profunda de nos manifestarmos politicamente, de uma forma cidadã, relativamente a este perigo que sentimos premente do regresso do fascismo, com uma necessidade de nos manifestarmos musicalmente, de fazer aquilo de que mais gostamos, que é descobrir. Este disco e este espetáculo são a junção dessas duas facetas.

Tem sido esse lado do prazer e essa forma de fazer música, quase como um hobby, que vos tem dado longevidade?

É um dos motivos, sim: o facto de não termos uma dependência física e económica relativamente à música. Se estivermos fartos da música, vamos embora. Mas se não estivermos, continuamos. E, não estando, o que gostamos de fazer é descobrir, não há necessidade de andar a repetir uma fórmula de êxito, não é isso que nos move. É o prazer puro e o prazer puro não cansa, acho.

Imaginavam, há 40 anos, quando começaram quase sem saber música nem saber cantar, que aqui estivessem hoje?

Nem nos piores pesadelos! Começámos a banda para irmos passar umas férias a Berlim, coisa que nunca realizámos até hoje. E fomos aprendendo. Foi essa necessidade de aprender também que nos guiou o caminho e que fez com que, nas encruzilhadas, direcionássemos os nossos passos para um lado ou para o outro. A banda, que começou de uma forma incipiente e sem saber ler nem escrever, hoje tem dos melhores músicos que existem no panorama nacional. Sem falsa modéstia, até porque não sou músico, portanto, estou à vontade para dizer isto.

Há saudades dos tempos mais loucos daqueles concertos míticos no Theatro Circo ou no Rock Rendez-Vous?

Faz parte do nosso crescimento e da nossa aprendizagem, mas não temos saudades do passado. Só não me importava nada de ser o que sou hoje e ter fisicamente menos 40 anos, a idade começa a pesar…

Mas isso não há de impedir um concerto cheio de energia na Culturgest.

Este é um espetáculo que não pede tanta energia, mas musicalmente é muito enérgico, sim. E tem muita força, penso eu.

Han Kang

O Livro Branco

O historiador francês Michel Pastoureau, um dos maiores especialistas na simbólica das cores, escreve em Branco – História de uma Cor (ed. Orfeu Negro): “na sua maioria, as ideias associadas ao branco são virtudes ou qualidades: pureza, inocência, sabedoria, paz, beleza, higiene. (…) Foi também, durante muito tempo, a cor do sagrado e da sua encenação”. Simbólica poderosamente expressada neste belíssimo livro de Han Kang, autora sul-coreana galardoada com o Prémio Nobel de Literatura 2024. A obra, dedicada à memória da irmã mais velha que morreu com apenas duas horas de vida, é o livro mais autobiográfico da escritora, a história de como nasceu e cresceu no “lugar dessa morte”. A autora sul-coreana evoca tal memória escrevendo apenas sobre coisas brancas, criando um texto encantatório e fantasmático, situado entre a vida e a morte, num “intervalo em que o sono aflora junto à vigília”, num sítio invadido pela neve, “aquela fragilidade efémera, aquela beleza tão pesada e opressiva”, ou pelo sal “onde, por muito branco que seja o seu brilho, a sombra preserva sempre um certo calafrio”. Meditação dolorosa sobre o luto, busca do sagrado e da beleza, romagem “em direção à luz”. LAE Dom Quixote

Cristina Carvalho

António Gedeão, Príncipe Perfeito

Evocando a figura materna, escreve Rómulo de Carvalho em Memórias: “A minha mãe foi uma pessoa admirável. (…) O que me enleva nela não é a minha mãe mas a pessoa dela, a qual, acidentalmente, foi minha mãe”. A escritora Cristina Carvalho, autora da biografia de seu pai, podia repetir estas palavras a seu respeito. E há tanto para admirar em Rómulo de Carvalho: o professor, o historiador, o investigador e divulgador científico, o poeta (sob o pseudónimo de António Gedeão, “entidade que o duplicou por quase metade da sua vida”). “Um Homem do Renascimento. De um outro Renascimento, o do século XX”, considera-o a autora neste livro que não pretende ser uma “biografia exaustiva” nem “objeto de estudo, mas sim um espreitar documentado, embora simples, da sua longa vida”. Homem notável que, entre muitas outras, tinha a paixão pelo ensino, de “ensinar a aprender”, num país em que, como escreveu, “as coisas do ensino” suscitavam “pouco interesse”, “a não ser na exaltação de satisfazer necessidades imediatas”. Grande poeta que uniu vocação lírica e conhecimento científico: “Todo o tempo é de poesia // Desde a arrumação do caos / à confusão da harmonia.” LAE Relógio D’Água

Leonora Carrington

A Corneta Acústica

Marian Leatherby, nonagenária dura de ouvido recebe de presente uma corneta acústica a que atribui “todas as possibilidades revolucionárias”. Usando-a, apercebe-se dos planos da família: interná-la num lar. Aí, rodeada de personagens excêntricas, numa intriga que alia trama policial e cenário apocalíptico, numa era pós-atómica de crise climática, vai assumir uma atitude de rebeldia. Leonora Carrington (1917- 2011), nascida numa família abastada do norte de Inglaterra, insurge-se contra a sua classe social e abraça, aos 20 anos, o surrealismo (foi companheira de um dos seus expoentes: o pintor Max Ernst) dedicando-se à pintura, à escultura e à escrita. A Corneta Acústica, romance admirado por Luis Buñuel e Olga Tokarczuk, é uma obra singular, simultaneamente absurda e visionária, que Ali Smith, no prefácio da presente edição, caracteriza do seguinte modo: “uma visão transcendental profunda, mágica (…), uma rejeição da autoridade social e espiritual mais convencional; e uma colisão de símbolos misteriosos e por vezes teimosamente não interpretáveis, alguns oriundos da alquimia e do tarot, uma série de diferentes mitologias e tradições medicinais, juntamente com o budismo, o catolicismo romano, o folclore irlandês, a cabala e a astrologia.” LAE Antígona

Valério Romão

Mais uma desilusão

Em entrevista recente, Valério Romão refere-se ao seu livro de estreia na poesia, comparando-o à realização de um filme. Foi sendo escrito sem preocupação com o resultado, mas depois exigiu um trabalho cuidado na seleção do que ficaria no livro e fora dele, costurando, como na fase da montagem cinematográfica, este longo poema cuja separação dos versos se faz na horizontal, e indicada pelo maior espaçamento entre palavras. A ser um filme, como classificaríamos Mais Uma Desilusão? Existe no seu fluxo experimental e expressionista o vislumbre de uma narrativa, episódios de adolescência quase sem pingo de nostalgia, e de vida adulta marcada pela mesma desencanto com o país, com a gente que o habita e que o visita. Mais Uma Desilusão lê-se como a catarse de um homem branco, heterossexual, espécie acossada pelas reivindicações do puritanismo woke, que discorre em voo arrasante “qual genial pássaro / príncipe mais puro da incessante voragem.” Provavelmente para bater asas e voar para outro local fora dali. Mais Uma Desilusão é um desabafo vernacular que desarruma qualquer ideia que tenhamos da poesia, apresentada ainda como “uma caixa com as cinzas da infância”. Literatura em autocombustão. RG Abysmo

Donatella di Pietrantonio

A Idade Frágil

A Idade Frágil, da escritora italiana Donatella di Pietrantonio, explora, numa prosa económica e elegante, o clássico tema do “fosso de gerações”. Num mundo mudado, o da pós-pandemia, em Abruzzo, terra natal da autora, a jovem Amanda regressa a casa da mãe depois de uma experiência universitária mal sucedida na cidade de Milão. O clima entre mãe e filha é de total incomunicabilidade, uma relação que “devolve silêncio ao silêncio”. Amanda fecha-se no quarto e não fala. Porém, a dolorosa memória de dois acontecimentos traumáticos vai uni-las. Amanda foi violentamente atacada à noite, numa rua de Milão sem que ninguém a socorresse. A sua mãe carrega, há quase 30 anos, a recordação de um trágico crime em Dente del Lupo, num dos terrenos da família nos Montes Apeninos, que vitimou três raparigas, uma delas a sua melhor amiga. Só quando, juntas, se mobilizam por um objetivo em prol da comunidade – impedir a construção de um projeto turístico de grande escala nesses terrenos -, conseguem combater a força brutal da memória e do medo. Afinal, até “a Natureza esquece. Volta a crescer sobre por cima de tragédias e desastres”. Inspirada num crime real que abalou a Itália nos anos 1990, a obra venceu o Prémio Strega, o mais importante galardão literário italiano. LAE ASA

João Pinharanda e Filipa Lowndes Vicente

48 Artistas, 48 Anos de Liberdade

O primeiro 10 de Junho do Portugal democrático (1974) deu origem a uma das mais singulares e relevantes manifestações artísticas desse período: a realização, no Mercado do Povo, em Belém, de uma enorme pintura coletiva. Reunidos no intitulado Movimento Democrático dos Artistas Plásticos, 48 artistas (número simbólico de 48 anos de fascismo) colaboraram nessa obra. Sobre esta iniciativa, escreveu Filipa Lowndes Vicente: “Ser artista passou a ser agir, intervir, partilhar, sair à rua, participar, e fazê-lo em conjunto.” Esse notável painel, lamentavelmente destruído num incendio em 1981, foi reinterpretado 48 anos depois, a 10 de junho de 2022, no exterior do MAAT, também em Belém, por igual número de criadores, alguns deles envolvidos na obra original. A primeira pintura coletiva assinalou o fim de 48 anos de ditadura, a segunda celebrou 48 anos de democracia. Com fotografias tiradas em 1974 e 2022, este belíssimo álbum inclui ensaios de João Pinharanda e Filipa Lowndes Vicente sobre as obras, e depoimentos e entrevistas aos artistas que trabalharam nas duas pinturas. LAE Tinta da China

Rosario Raro

Proibida na Normandia

Dizia Sun Tzu que “A guerra é a arte do engano”. A partir de factos verídicos, em Proibida na Normandia, Rosario Raro dá-nos a conhecer a viagem épica de Martha Gellhorn, a única mulher que acompanhou o desembarque dos primeiros soldados na Normandia, em plena Segunda Guerra Mundial. Desafiando a ordem militar que impedia a presença de mulheres nos desembarques, a correspondente de guerra trava conhecimento com uma enfermeira, de quem se vem a tornar amiga, e consegue esconder-se num navio-hospital, chegando assim à Normandia. “Tirou a primeira fotografia aos que caíram ao mar sem chegarem a pisar a areia. Depois, ficou agachada, como se a morte só lhe pudesse passar por cima, até que a instaram a desembarcar com os demais. A primeira coisa que viu enquanto descia pela rampa foram vários jovens a explodir no ar. Sentiu uma pontada nas vísceras. Tinham viajado de muito longe só para morrer.” Casada com Ernest Hemingway, também ele na altura jornalista, Martha pede-lhe ajuda para tratar do passe de imprensa dos dois, mas só ele o obtém. Como não conseguiu autorização para estar presente no desembarque, os textos de Martha não são publicados, nem o seu trabalho reconhecido. Mais do que uma emocionante história de guerra, em que acompanhamos a queda de Hitler e as manobras de distração do “Exército Fantasma” (unidade móvel norte-americana, de dissimulação tática, concebida para enganar as tropas nazis), o livro é também um relato vigoroso da luta das mulheres pela igualdade de direitos. SS Porto Editora

p. feijó

Episódios de Fantasia & Violência

Episódios de Fantasia e Violência é um livro pequeno, que, expondo as fragilidades de quem o escreve, traz dentro uma incrível força. Escritora, investigadora e “militante da monstruosidade”, como se apelida, P. Feijó conta-nos, de peito aberto, a sua experiência de pessoa não binária. Fala de si, mas fala também de nós, os outros, que a agridem ou que não a compreendem – alguns intencionalmente, com violência gratuita, outros “sem ser por mal”, mas destruindo. Um testemunho carregado de dor, narrativa autobiográfica sobre um corpo que não encaixa na imagem de masculinidade dominante e que, procurando o seu lugar, também o afirma. “eu, feita de vulnerável. eu, toda veia e carne. eu, apneia da dor”, escreve. Com uma linguagem ao mesmo tempo poética e crua, relata como diariamente a sua existência é posta em causa e como a fantasia se torna modo de sobrevivência. “Não me peçam mais calma. Não dou mais a outra face. Não combato ódio com amor.” GL Orfeu Negro

O coreógrafo Vasco Wellencamp, o músico Bernardo Moreira, a dupla de cineastas João Pedro Rodrigues/ João Rui Guerra da Mata, a artista visual Susana Anágua e o jornalista e escritor Luís Osório celebram a genialidade de Carlos Paredes nas suas próprias artes.

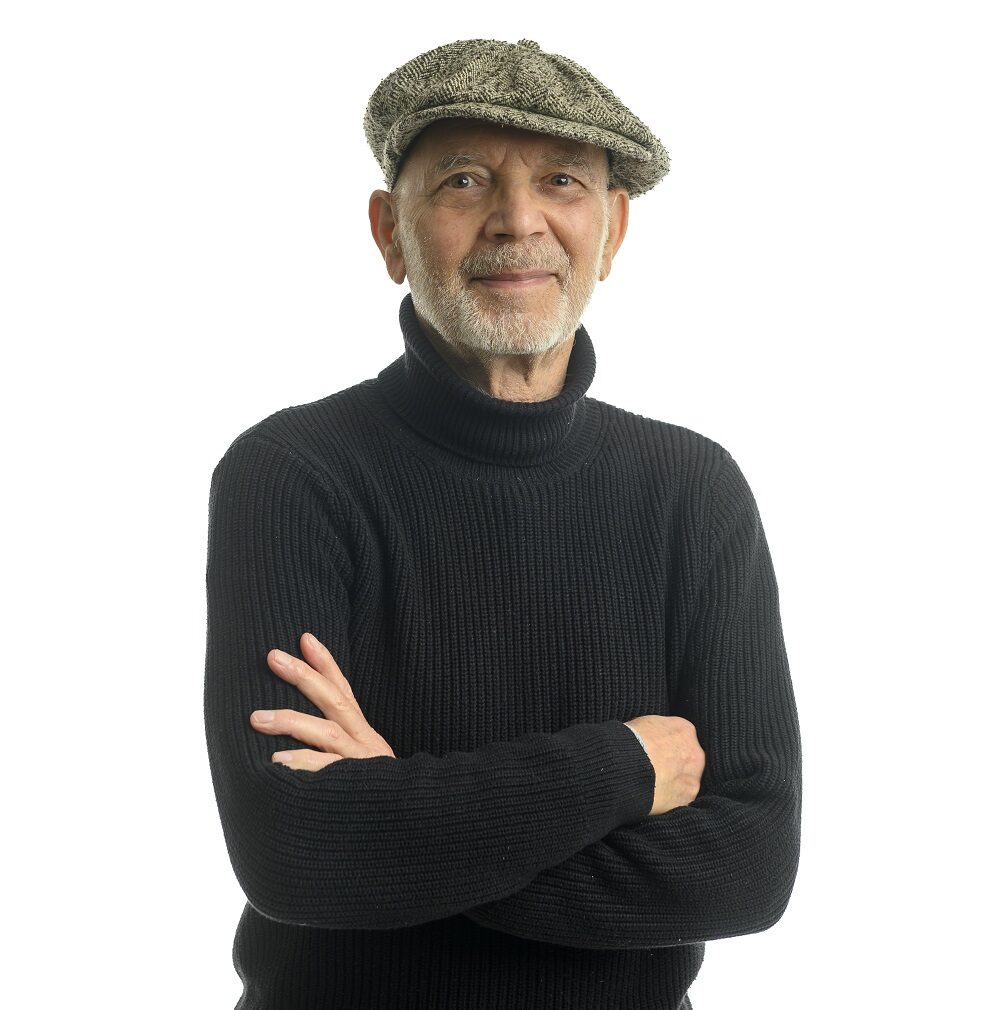

Vasco Wellencamp

Coreógrafo e antigo bailarino

“O Carlos era um homem bom”. É assim que Vasco Wellencamp recorda o mítico guitarrista, com quem trabalhou na peça Danças para uma Guitarra, em 1982, que estreou na Fundação Gulbenkian. O bailado era coreografado por Wellencamp e musicado ao vivo por Carlos Paredes: “ele foi o primeiro músico popular a atuar na Gulbenkian. Tivemos os espetáculos sempre esgotados”.

Passaram mais de 40 anos, mas o coreógrafo lembra-se bem: “era uma pessoa muito marcante. Era encantador, os bailarinos adoravam-no”, recorda. Habituado a trabalhar com rigor e precisão, o antigo bailarino rapidamente percebeu que, com Paredes, seria também um desafio: “ele improvisava muito e a dada altura tivemos de pôr alguma ordem”, diz com um sorriso. “Ele ‘viajava’ enquanto tocava, não cumpria os tempos. É muito difícil dançar com música ao vivo por causa dos tempos, mas os bailarinos adaptaram-se muito bem”.

Wellencamp conta que o músico encontrou um método para não se perder: “tinha uma cartolina com a ordem das peças e cada uma correspondia a uma janela, que ele ia fechando. Um dia, estávamos a apresentar o espetáculo no Brasil e uma das janelas fechou-se e abriu outra vez e ele não parava de tocar a mesma peça, o que provocou grande confusão entre os bailarinos. Eu estava na plateia e fiquei muito nervoso, mas felizmente o público não deu por nada”, conta entre risos.

Vasco Wellencamp continua a coreografar para a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, que fundou em 1998 com Graça Barroso, e ocupa os seus dias a ler e a pintar.

Bernardo Moreira

Contrabaixista

Bernardo Moreira era muito novo quando, por mero acaso, tocou com Carlos Paredes: “no início dos anos [19]90 conheci-o num concerto no Teatro Rivoli, no Porto. Ele tocou na primeira parte e o quarteto do Mário Laginha, onde eu estava, na segunda. Por sugestão dele tocámos todos juntos no final. Ele era de uma amabilidade extrema”. Na altura, Bernardo era um jovem contrabaixista obcecado por Miles Davis, mas esta “experiência maravilhosa e inesquecível” viria a dar frutos anos mais tarde com o álbum Ao Paredes confesso (2002), “um diálogo imaginário que estabeleci com ele através da música, uma espécie de primeira viagem”, afirma.

Em 2021, gravou Entre Paredes, que viria a receber, no ano seguinte, o Prémio Carlos Paredes. “Sempre soube que, mais tarde ou mais cedo, iria fazer esse regresso a casa. Este disco é uma espécie de conclusão do meu namoro com Carlos Paredes – que dura há 30 anos – e remete mais para o universo da música portuguesa, enquanto o primeiro é mais assumidamente de jazz. O desafio foi, sem desvirtuar a música dele, criar uma espécie de diálogo entre nós”.

O ano ainda vai no início e a agenda de Bernardo Moreira já se prevê preenchida: este mês irá gravar o segundo volume do projeto Sul (que partilha com Luís Figueiredo e Bernardo Couto) e está a preparar um disco seu. Tem também vários concertos marcados: “nunca me farto. Ora estou a tocar com a Cristina Branco algures no mundo, ora com o Mário Laginha, ou com os meus próprios projetos. Isso dá-me o prazer de estar sempre a fazer coisas sem a monotonia da repetição”, conclui.

João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata

Realizadores

Onde Fica Esta Rua? ou Sem Antes Nem Depois (2022) é uma celebração de Os Verdes Anos (1963), mítica obra de Paulo Rocha com banda sonora de Carlos Paredes. “Um dos décors do filme fica abaixo da casa onde vivemos”, conta João Pedro Rodrigues. O realizador herdou o apartamento dos avós – que viviam ali à altura das filmagens – mas nunca lhes perguntou se se lembravam desse processo. “Essa foi a semente de onde partiu o filme”, explica. A ideia foi responder à questão “o que fica quando retiramos os atores e o enredo, mas apontamos a câmara seguindo, de forma rigorosa, os mesmos planos, movimentos e tempos?”

Os cineastas decidiram então voltar aos locais onde Paulo Rocha tinha filmado, mas esvaziá-los de ficção. “Não se trata de um remake, quisemos olhar para Lisboa como ela é hoje”. A obra conta com a lendária Isabel Ruth (Ilda no filme de Rocha), “a única atriz viva do elenco. Não queríamos que ela fizesse de Ilda, mas sim de Isabel no presente”.

Para a banda sonora, trabalharam com a violoncelista Séverine Ballon: “quisemos ir buscar um instrumento acústico sem manipulações eletrónicas, para manter a ideia do Paulo Rocha e da música do Carlos Paredes. No fundo, ela faz música contemporânea, à semelhança do que o Paredes fez na época com a guitarra portuguesa. Essa foi, talvez, a grande importância que ele teve: pegou num instrumento tradicional e deu-lhe uma vida própria e um pensamento completamente diferente”, explica Guerra da Mata.

Este ano, João Pedro Rodrigues vai começar a trabalhar numa longa-metragem chamada O sorriso de Afonso. Os dois realizadores vão ainda trabalhar juntos numa curta.

Susana Anágua

Artista visual

Em 2004, a associação Movimentos Perpétuos organizou, na Cordoaria Nacional, a exposição Arte para Carlos Paredes, que mostrava a relação da comunidade artística com a obra do mítico guitarrista. A iniciativa contou com o trabalho de vários artistas plásticos, mas também de músicos, escritores e cineastas, entre outras personalidades. Uma dessas artistas era Susana Anágua, cuja participação surgiu de um convite da curadora Carla Mendes. “Algumas peças foram feitas propositadamente para a exposição, outras foram empréstimos que os curadores acharam que estavam relacionadas com a ideia de movimentos perpétuos”, explica.

Susana Anágua apresentou um vídeo chamado HACCP-23, em que mostrava o processo de formação de gelo numa máquina industrial: “uma metáfora para ‘congelar’ um determinado momento que depois volta ao ciclo novamente, já que o gelo permite fixar e desfazer logo a seguir”. A artista tinha acesso facilitado às máquinas industriais do McDonald’s, onde tinha trabalhado durante os seus tempos de estudante. “Passei uma noite inteira a desmontar a máquina até ao núcleo para filmar o processo e voltar a montar tudo novamente”.

Recorda a artista: “a água corria, levava um choque térmico e congelava imediatamente. Em segundos, as pessoas podiam ver água transformar-se em gelo branco. É uma filmagem pura, sem edição, que dura exatamente o tempo que leva a fazer o gelo”. O vídeo foi gravado sem som “para reforçar a ideia de estar sozinha com a máquina, tal como o Carlos Paredes e a sua relação com a guitarra”.

Atualmente, a artista está a preparar uma exposição em Leiria e a trabalhar numa individual que pretende apresentar este ano.

Luís Osório

Jornalista e escritor

“O Carlos que eu conheci nunca me pareceu que era vivo como nós. Dentro do seu universo, existia a música, esse mundo próprio que só a ele pertencia”. Luís Osório conta que conheceu o guitarrista ainda em criança: “o meu pai [José Manuel Osório] fundou a associação Cantar Abril, onde o Carlos Paredes tocava regularmente”, recorda. “Era uma figura absolutamente genial. Não apenas por aquilo que tocava, mas por aquilo que era. Não tinha nenhuma noção de que era genial, a consequência daquilo que fazia transcendia o seu entendimento”.

Em 2003, o jornalista e escritor foi um dos autores convidados a participar na obra Textos para Carlos Paredes. Mais recentemente, dedicou-lhe um dos seus Postais do Dia, crónica que mantém na Antena 1. “O Postal do Dia é um espaço onde muitas vezes recordo pessoas que, por um motivo qualquer, vamos esquecendo e deixam de ter o lugar que merecem. O Carlos era incrível, representa o país na sua identidade mais profunda e misteriosa”, afirma.

O autor era muito jovem quando o visitou no lar “na sua fase desprotegida. Há uma altura em que a Amália o vai ver e ele tapa a cara, porque não queria que ela o visse. E ela diz: ‘Carlos, por favor destapa a cara porque eu preciso de ver os teus olhos’. É um momento muito bonito: ali estão aqueles dois mitos, uma diva e um homem especial”, partilha.

Em 2025, o escritor vai continuar com o Postal do Dia. Em março, apresenta um espetáculo com João Gil, Que vento são estes?, no Auditório Carlos Paredes, que depois levará em digressão pelo país. Tem ainda dois livros em andamento, um da coleção A última lição de (Contraponto), bem como um novo romance.

Este projeto do coreógrafo tem início nos começos do século XX, juntando composições de Maurice Ravel (1875-1937) e Luís de Freitas Branco (1890-1955), e prolongar-se-á num segundo momento pelo século atual, para terminar revisitando a década de 1960.

Gostava de começar pelo título: Maurice Accompagné, título bonito, musical, poético, sugere intimidade. Que importância dá ao título das suas criações e o que disso determina ou é determinado pelo trabalho coreográfico?

Sempre achei que é preciso ter muito cuidado com os títulos, porque tenho a sensação de que um bom título, um título otimista, que abra perspetivas, pode dar uma boa peça. Um título pessimista pode ter o efeito contrário. É uma coincidência, mas tenho sentido isso ao longo dos tempos. Aqui é um título óbvio porque é o Maurice [Ravel] acompanhado pelo Luís de Freitas Branco. De facto o título possui uma musicalidade e além disso precisamos de títulos que nos levem para a frente, e a palavra “companhia” é importante, uma vez que em termos sociais andamos cada vez mais distanciados, mais fechados em nós próprios. Sobre a questão de condicionar ou não a coreografia, posso dizer que muitas vezes dou os títulos e esqueço-os durante o processo de criação. Esta peça é muito debruçada sobre as ideias do século XX, a dança do século XX, aquilo que caracterizou o início deste período: a ligação com o corpo, o encontro do corpo, a verdade, uma febre de quebrar barreiras e normas. Normalmente não gosto de fazer coreografias em cima da música; prefiro que música e coreografia caminhem lado a lado como dois seres que se entendem e têm uma cumplicidade enorme, mas que são autónomos. Desta vez, quis mesmo trabalhar em cima da música, com deferência para com a música, e que a coreografia fosse nesse sentido.

Até aonde pesquisou as biografias de Luís de Freitas Branco e de Ravel e quanto dessa informação enforma este espetáculo?

Começou por ser a intenção inicial, mas acabou não sendo esse o caminho. Claro que tenho conhecimento de acontecimentos ou peripécias, de factos que estão por trás da vida destas pessoas, por exemplo: ambos tinham uma vida facilitada por pertencerem à alta burguesia e faziam música sem terem a sobrevivência como preocupação. Interessou-me particularmente o tipo de dança que se praticou no início do século XX, aquela dança ritualista, muito ligada à terra e a um corpo forte quase tribal, um corpo animal. Fixei-me mais neste caldo cultural que caracterizava as artes deste tempo, a questão surrealista, o expressionismo, a questão da liberdade que foi um vetor muito importante na inspiração e na construção da coreografia.

Muitas pessoas da sua geração tiveram o primeiro contacto com a música de Ravel através da cena do Bolero dançado no filme de Claude Lelouch, Uns e os Outros (Les Uns et les Autres, 1981). Passou-se o mesmo consigo?

Eu não entrei no filme, mas dancei essa peça à volta da mesa, com o Jorge Doon no topo, quando foi feita no Théâtre Royal De La Monnaie de Bruxelas. Estava na escola do Maurice Béjart. O filme veio depois, bastante depois. O Jorge Doon era magnífico no Bolero de Ravel, mas também houve a Shonach Mirk ou a Maya Plisetskaya, entre as interpretações femininas muito interessantes. Esse Bolero de Ravel marcou-nos a todos, não tanto pelo filme, mas pela própria música.

Maurice Accompagné é parte de uma trilogia que se deslocará ainda para os anos 1960 (reunindo Joly Braga Santos e Benjamin Britten) e para a presente década, que juntará a música de Louis Andriessen com a de Luís Tinoco. Que critérios seguiu para agrupar estes três pares de músicos, portugueses e estrangeiros?

Construí este programa em conversa com o Luís Tinoco, a quem manifestei a vontade de ligar três períodos da música: início do século XX, meados do século XX, e o princípio do século XXI. Fomos falando e fechámos os três momentos do programa. Ele fez-me descobrir algumas peças de Ravel e de Freitas Branco. Neste ano de 2025 não seguirei a ordem cronológica do programa: começarei com o início do seculo XX, em seguida apresentarei a peça que diz respeito ao século XXI, com uma composição original do Luís Tinoco e música do Louis Andriessen, que será estreada no Festival de Dança de Cannes, com a Orquestra de Cannes. Só depois concluirei com os anos de 1960.

O compromisso para a criação destes três trabalhos coreográficos sugere que a Companhia Paulo Ribeiro se encontra num período de estabilidade relativamente aos seus parceiros no mecenato. A Companhia ressentiu-se de alguma forma no período em que deixou a direção artística da mesma para abraçar outros projetos [Companhia Nacional de Bailado (CNB) e, depois a Casa da Dança, em Almada]?

A Companhia ressentiu-se muito, porque tratando-se de uma companhia de autor, o meu trabalho deveria ter estado mais presente. Foi muito tempo. Na CNB só estive dois anos, porque demiti-me. A São Castro e o António M Cabrita faziam, na Companhia Paulo Ribeiro, enquanto diretores artísticos, um mandato DGArtes de quatro anos, tendo ambos ficado de 2016 a 2021. Nesses cinco anos não fiz praticamente nada na minha Companhia. Em 2021, criei uma peça para assinalar os 26 anos, mas com recurso a coprodutores à parte. Seguiu-se a minha saída de Viseu, a instalação da Companhia em Cascais, e sinto que estamos, agora, a ganhar um outro fôlego.

O eixo franco-belga ainda representa o vetor mais relevante da criação contemporânea na dança europeia, ou outros países vieram juntar-se-lhes ou assumir uma posição de maior importância?

Penso que não. O que acontece em França é que hoje temos o Festival de Avignon a ser dirigido por um português [Tiago Rodrigues], tal como sucede com a Maison de la Danse de Lyon [Tiago Guedes], que são estruturas com uma importância enorme no país. Sobre a questão do olhar que os programadores têm em relação a nós, criadores, diria que os franceses são os mais operantes, os que mantém uma curiosidade e uma relação mais profícua com Portugal. A Bélgica parece ter-se apagado um pouco, mesmo os seus criadores que de algum modo desapareceram: o Alain Platel do [les ballets] C de la B parece ter parado; o Jan Fabre foi interditado de coreografar; a Anne Teresa De Keersmaeker parece ter-se fixado em reposições das suas peças. Quanto a Portugal, temos uma nova geração de coreógrafos fantásticos, da nova e da novíssima dança, de uma criatividade e de uma linguagem muito fortes, que são de facto incontornáveis. Está a acontecer a mesma coisa em África, com coreógrafos africanos que estão a descolar, e no Brasil também, o que faz descentralizar o fenómeno da Dança.

Tamara Alves é uma artista visual, muralista e ilustradora fascinada pela estética da rua e pelo contexto urbano. Natural do Algarve, tem vindo a tecer uma narrativa que celebra de forma crua e poética a vitalidade primitiva das sensações fortes, do devir animal, da paixão bruta, em oposição à deliberação racional. Cinco anos depois da sua última exposição individual na Underdogs, Tamara Alves regressa à galeria para, até 8 de março, mostrar 27 novas obras que combinam desenho, aguarelas, esculturas e dípticos, em materiais tão diversos como a resina e a madeira, e que evocam ausência, silêncio e tensão.

Blue Velvet, de David Lynch

29 janeiro, às 19h15

Cinema Medeia Nimas

Até 17 de fevereiro, a Medeia Filmes apresenta no Cinema Nimas Os enigmas de David Lynch, um ciclo dedicado a um dos maiores realizadores da história do cinema do último meio século, falecido no passado dia 16, aos 78 anos. Ali, vão ser exibidas algumas das principais obras do cineasta, em cópias restauradas. Tamara Alves é uma fã confessa do realizador e, por isso, sugere o seu preferido: Blue Velvet. “De todos os filmes do David Lynch, gosto particularmente do Blue Velvet. O filme marcou-me muito quando o vi pela primeira vez, há muitos anos. Gosto muito da estética, da banda sonora e da Isabella Rossellini”, diz.

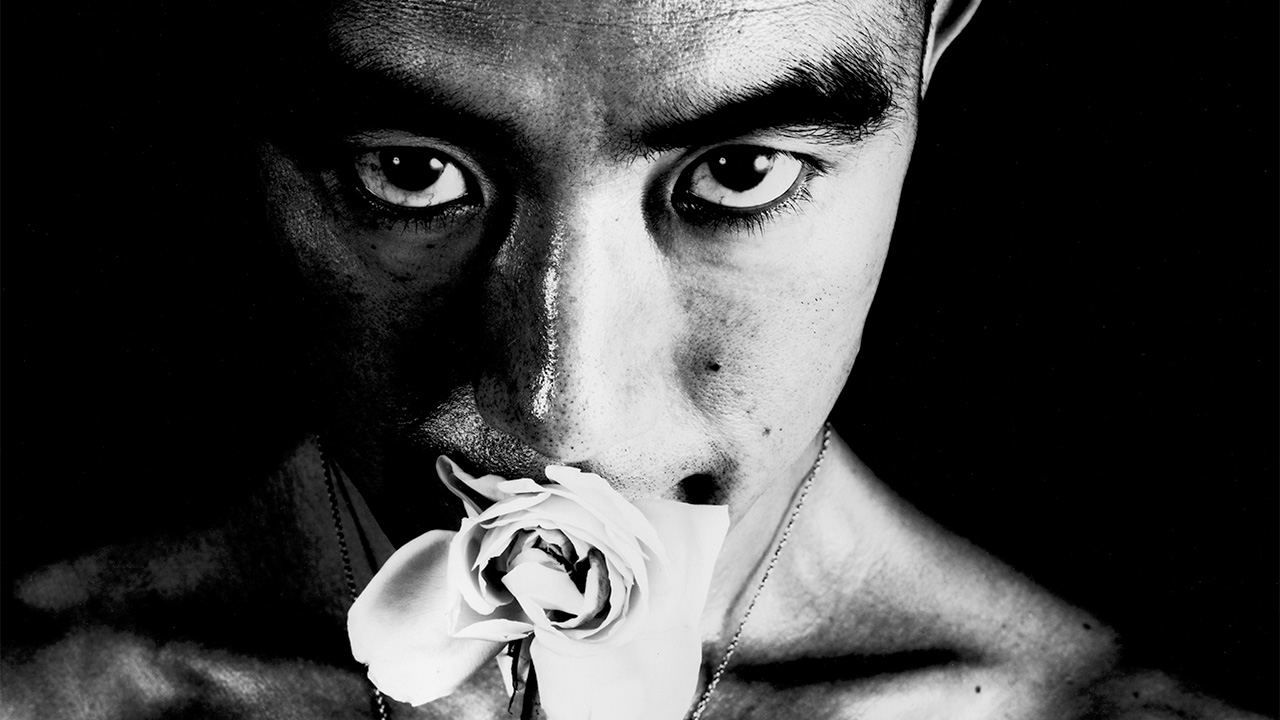

Eikoh Hosoe

Até 8 de fevereiro

Ochre Space

Numa exposição inédita em Portugal, a Ochre Space apresenta um conjunto de 15 fotografias tiradas pelo japonês Eikoh Hosoe e que têm como protagonista Yukio Mishima, escritor nipónico várias vezes apontado como candidato ao Prémio Nobel da Literatura. Foi, aliás, o icónico Mishima que inspirou um dos projetos mais emblemáticos da carreira daquele que é considerado um mestre dos mestres da fotografia japonesa e uma referência incontornável na história da arte contemporânea. Mas também Tamara se sente inspirada por Mishima e, por isso, destaca esta exposição. “Adoro o trabalho dele e a forma como escreve. Acho que tem, de certa forma, uma escrita obscura e um bocadinho fora do radar. Mishima e Eikoh Hosoe fizeram um livro em conjunto, com fotografias muito íntimas do escritor e são essas fotos que agora podem ser vistas nesta exposição.” Além disso, destaca a artista o facto da mostra “ser de entrada livre e ser fora do circuito mais comercial”.

À Primeira Vista

À Primeira Vista

Até julho

Teatro Maria Matos

À Primeira Vista (Prima Facie) é, simultaneamente, um poderoso monólogo e um thriller jurídico. Margarida Vila-Nova sobe ao palco do Teatro Maria Matos como Teresa, uma brilhante jovem advogada, numa encenação de Tiago Guedes a partir do texto de Suzie Miller. A peça, uma das mais reconhecidas dos últimos anos, é um olhar incisivo sobre poder, consentimento e lei. Tamara sugere-a “pela sua temática” e porque gosta muito do trabalho de Margarida que, ali sozinha em palco, luta contra todos os julgamentos. “Ela é muito boa. É quase como se não estivesse a representar e ver isso ao vivo é qualquer coisa.”

A Fúria e outros contos, de Silvina Ocampo

Antígona (2021)

Silvina Ocampo (1903-1993), um dos tesouros mais bem guardados da literatura latino-americana do século XX, foi uma poeta singular, mestre na arte de contar histórias. Tamara só recentemente a descobriu, atraída pelo facto de a escritora ter sido cúmplice intelectual e grande amiga de Jorge Luis Borges, que é também uma grande referência para a artista. “Eu não conhecia a Silvina e assim que comecei a ler os contos dela adorei. Acho que são histórias malditas”, diz, entre risos. É que a obra de Silvina narra o teatro da humanidade com distanciamento e elegância, com notas de insólito, fantasia e terror.

Hounds of Love

Kate Bush (1985)

Kate Bush é uma das artistas mais inovadoras da música britânica, conhecida pela sua voz única, pelas letras poéticas e pela sua abordagem ousada e experimental. A sua sensibilidade literária e teatral tornaram-na uma figura singular no panorama musical moderno. “Ultimamente tenho mergulhado novamente na [obra de] Kate Bush. Andei a pesquisar temas dela para ver se me inspiravam para a minha exposição e há algumas músicas que têm a ver com a temática que tenho estado a explorar”, justifica Tamara, que recomenda, em especial, Hounds of Love. Este disco, o quinto da cantora inglesa, é considerado por muitos o melhor de Kate Bush, sendo votado frequentemente como um dos melhores álbuns de todos os tempos.

Entramos pelo Oceano Atlântico e logo começam as descobertas. Afinal, que pinguins são aqueles que se empoleiram nas rochas? Catarina, educadora marinha do Oceanário de Lisboa, apressa-se a explicar que aqueles animais, parecendo pinguins, são, na verdade, araus, aves marítimas, que ali convivem com os papagaios-do-mar.

Esta podia ser uma visita guiada como as outras, mas Catarina, além da mochila que leva às costas, traz também um livro na mão: Vasco e o Mergulho no Tempo, escrito pela equipa de educação do Oceanário e com ilustrações de Mariana Rio, conta a aventura de uma menina que viaja ao passado e encontra a famosa mascote do aquário de Lisboa. É esta história que nos será contada ao longo do percurso do novo programa pensado para famílias com crianças dos cinco aos 10 anos.

Ali, veremos ao vivo muitas das espécies marinhas de que se fala no livro e aprenderemos ainda mais curiosidades sobre cada uma delas. A visita Vasco e o Mergulho no Tempo segue os contornos da história, mas não há como não se ir desviando pelas perguntas entusiasmadas dos visitantes. Existem até pequenos desafios pelo caminho e da mochila de Catarina hão de sair ovos de araus, dentes de tubarão e outros objetos que nos surpreendem.

A ideia, explica a equipa do Oceanário, é usar o novo livro como ferramenta educativa. “Ao criarmos uma história, tornamos a mensagem mais cativante e ao disponibilizarmos um livro, permitimos às famílias que se envolvam na narrativa e transportem as aprendizagens para casa, promovendo práticas sustentáveis no dia-a-dia”, diz Diogo Geraldes, diretor de educação do Oceanário e um dos autores desta história, juntamente com Gonçalo Silva, Isabel Fonseca e Teresa Santos.

O livro foi um verdadeiro trabalho de pingue-pongue entre a equipa do Oceanário e a ilustradora Mariana Rio, que conseguiu um traço que, não sendo realista, respeita as características fisionómicas das espécies e mantém o rigor científico. Numa paleta de cores um pouco mais alargada do que aquela que costuma usar, Mariana encheu as páginas de azul e de delicados desenhos que vale a pena ver com atenção. Porque não cabiam aqui as cerca de 500 espécies que existem no Oceanário, escolheram-se para esta aventura algumas das mais emblemáticas, outras com curiosidades para contar e outras bem divertidas como os peixes que “parecem panquecas”.

Os araus e os papagaios-do-mar também lá estão e ficamos a saber que, no Reino Unido, um destes últimos conseguiu levar 62 peixes no bico de uma só vez, e que os primeiros guardam os seus ovos pintalgados nas falésias para os esconderem dos predadores – o que não entra na história, mas é Catarina que conta em frente ao aquário onde estas aves vivem no Oceanário, é que os ovos são colados às rochas com cocó, não só para ficarem seguros como também para afastarem, pelo cheiro, quem tiver intenções de os roubar.

A visita guiada atravessa os vários oceanos, passa pelo tanque principal e vai parando em vários pontos estratégicos, para ouvirmos a história do livro e falarmos sobre as espécies que vemos à nossa volta. Com uma duração prevista de cerca de 90 minutos, pode ser feita todos os dias, para um grupo máximo de 15 pessoas, mediante marcação prévia no site. Aqui, desperta-se o gosto pelas questões do oceano e também se alerta para a sua defesa e conservação. Para o Oceanário, é importante levar esta mensagem às crianças, mas também aos adultos – em família, todos podem adotar comportamentos mais sustentáveis.

O preço do programa Vasco e o Mergulho no Tempo (54 euros) inclui um bilhete para um participante entre os cinco e os 10 anos e dois participantes com mais de 13 anos (por cada participante extra, cobram-se mais 18 euros). No final, encontra-se o livro à venda na loja do Oceanário (19,99 euros). Quem o levar para casa, pode reviver a aventura de Vasco e Atlântida, a menina que viaja no tempo e que é testemunha de um futuro feliz – é que aqui no Oceanário de Lisboa acredita-se que é mesmo possível salvar o oceano e o planeta. Vamos ajudar?

Foi a pesquisa para o filme Understory (2019), sobre o cacau, que inspirou a realização de Banzo. Porquê este interesse pelo cacau?

No meu processo de criação coloco-me sempre num caminho, que às vezes é mesmo um caminho físico, de pesquisa. Coloco-me numa posição onde as histórias me encontram. Durante o Understory, onde escolhi pesquisar sobre a planta de cacau, passei muito tempo em São Tomé. Comecei pela ligação do cacau com Portugal, interessei-me pelas questões da mão-de-obra, da posição inglesa em 1905 relativa a essa mão-de-obra, e fui a muitos arquivos em Inglaterra, Portugal e São Tomé. Aí, aquele local, com as ruínas das roças, é uma espécie de portal para um passado que parece muito distante, mas não é.

E como é que isso levou a esta outra história?

O tempo colonial, as plantações, a escravatura, estão muito presentes na memória das pessoas de São Tomé e fazem tanto parte de uma paisagem interior como exterior. Depois, nos arquivos tive a possibilidade de aceder a coisas que não entram na historiografia oficial. Temos em Portugal um arquivo de uma roça gigantesca que pertencia a Francisco Mantero e onde estavam guardados pequenos bilhetes dos capatazes e também, algo muito interessante, os relatórios médicos, uma coisa muito quantitativa, que documentava as doenças, as pessoas que morriam, as que saíam, as que entravam. Chamou-me a atenção a existência daqueles hospitais e de haver um esforço tão grande na manutenção da saúde daquelas pessoas, que acontecia não só para ser civilizacional, mas tinha também um lado mais sinistro, por ser uma espécie de “garagem” para manter a mão de obra bem oleada. Daí surgiu a ideia de criar qualquer coisa baseada nisso. Primeiro, deparei-me com a ideia de nostalgia, e depois com a palavra “banzo”, que estava associada à forma como aquela ilha está suspensa e à ideia de suicídio como uma coisa que humanizava, e nessa altura era inimaginável que as pessoas africanas tivessem essa agência sobre si próprias.

De que forma filmar em São Tomé e Príncipe foi inspirador para a narrativa?

Os filmes partem sempre de um sítio e acho que este local era essencial. A Sara Carinhas (que interpreta a Luísa, mulher do administrador da plantação) referiu uma coisa curiosa num podcast: disse que filmar em São Tomé e Príncipe era como se entrássemos no filme naquela época e nunca saíssemos de lá. É por isso que gosto muito de experimentar os espaços, não só como inspiração, mas também porque podem trazer alguma coisa para o que é filmado, para aquilo que se capta na altura.

O sofrimento dos escravos leva-os, compreensivelmente, a desistir de viver. Afonso, médico ocidental e protagonista, percebe a origem do problema, mas pouco consegue fazer. Porque decidiu contar a história da perspetiva deste homem que tem como missão curar os escravos?

A história é essa mesmo: um homem contemporâneo, branco, encurralado numa situação. Porque o sistema colonial enredava toda a gente. Não sei se quantitativamente podemos medir o sofrimento destas coisas, e, claro, há moralmente uma grande responsabilidade da parte de quem explora. Há muitas zonas cinzentas, não é preto e branco, porque há várias pessoas que estão encurraladas. Para mim, contar a história do ponto de vista de um escravo, por exemplo, não faz sentido porque não me sinto sequer com legitimidade para tal. Pode ser contada, mas não por mim. Este personagem branco também não foi criado com a intenção de ser um white savior, porque as pessoas na realidade não vão para lado nenhum, são enviadas por “nós” brancos para um sítio onde ficam para sempre, aquele barco que os leva e onde ainda hoje andam à deriva. Acho que, a haver um white savior, é a Luísa, a mulher do administrador…

É certo que a Luísa parece-nos até certo ponto incomodada com a crueldade da vida no local, mas, quando regressa a Lisboa, leva consigo uma das serviçais negras, obrigando-a a abandonar os filhos menores. Quando pensou nesta personagem tinha como objetivo revelar esta ambiguidade, onde até os que parecem bons são capazes de atos extremamente cruéis?

Sim, acho que no filme há um marco que tem a ver com a própria narrativa. Inicialmente vimo-la só como uma senhorita que percebe haver sofrimento, que há violência, que não quer que se fale de determinada maneira porque é cruel, mas mais tarde vai-se revelando, demonstrando aquilo que, no fundo, é. Por isso afirmei que ela é o típico white savior. Ela acha que está a fazer o bem, mas quase tudo lhe escapa. Se é uma personagem cruel? É cruel, mas é também de uma ambiguidade total e era isso que queria explorar: a falta de sensibilidade. Não se pode dizer que ela realmente queira fazer mal, bater ou chicotear… Acho que o filme tenta colocar-nos nesse lugar que é muito incómodo, porque quando vemos pessoas a chicotear outras, a cometerem atos de violência, não nos identificamos com isso. Mas, quando vemos este tipo de falta de sensibilidade, percebemos que todos a temos um bocadinho, porque há sempre um lado dos outros que nos escapa.

Todas as personagens estão de alguma forma assombradas pela angústia e sofrimento que se vive na plantação. Até a fotografia do filme, a cor, espelham tristeza e dor. Foi intencional transmitir esta desesperança ao espectador?

O filme é pouco colorido, pode até dizer-se que é monocromático. Há muitos verdes, é quase tudo verde. Por isso, sim, quis jogar com isso e com a paisagem, com os nevoeiros, com a chuva. Metade do filme passa-se à chuva. Com o que se vê, com o que se ouve, porque são coisas que se colam ao corpo. Também porque tenho essa relação com São Tomé, acho deslumbrante, mas não é um sítio que me apazigue de todo, há qualquer coisa no lado telúrico daquela floresta que é tão forte que, não sendo ameaçador, é inquietante.

Os administradores das plantações tinham necessidade de retratar o local como um sítio civilizado. Faziam-no obrigando os escravos a posar para fotografias que davam a ideia de que eram felizes e bem tratados. Sente que, ao fazer este filme, está de alguma forma a desmascarar esta tentativa de ocultação da História?

Trabalho há muito tempo estas questões coloniais e a fotografia, na altura, era muito usada no sentido de construir uma realidade. Apesar de haver o lado de encenação, também era usada como prova ou verdade. Quis jogar com isso. Mas, para mim, a questão da fotografia tem mais a ver com o que acontece no final, quando o fotógrafo, Alphonse, interpretado pelo Hoji Fortuna, é incentivado pelo médico a captar o estado real daquelas pessoas e diz que o mal é difícil de fotografar e que temos de dar uma ajuda. Também nesse aspeto a fotografia, como elemento que depois vai ser mostrado no Ocidente, tem de ter uma certa linguagem. O objetivo era fazer uma reflexão sobre essa possibilidade de representar a verdade. Isso também tem a ver com o próprio gesto do filme. Foi muito difícil encontrar uma linha, uma fronteira entre aquilo que se pode mostrar ou não, a forma como se pode representar a violência ou não. Nunca fui uma pessoa que gostasse de estar no centro das coisas mais violentas, gosto mais da violência em ecos, daquilo que sentimos. Toda essa reflexão sobre a fotografia ou o registo, tem a ver com o próprio filme que tenta, no fundo, mostrar ou representar a violência da melhor forma possível. A questão é: qual é essa forma? Não saber, desconhecer esses limites, é algo que leva a uma reflexão muito interessante.

As questões coloniais têm, de facto, estado muito presentes nos seus filmes. Porquê o enfâse na temática?

Não sei bem, não tenho uma agenda, mas sou sempre atraída para o tema. Às vezes penso que é por haver um lado um bocadinho aventuroso. Este é também um filme de aventuras, ou de pessoas que estão numa viagem. Sou muito atraída por isso, o que me leva por caminhos que estão ligados ao passado. É o tipo de território de que gosto ou com que me sinto próxima. Depois tem a ver com um certo território, uma certa paisagem. Não me sinto, por exemplo, atraída se me disserem que vamos fazer este filme aqui em Lisboa. Fico logo aflita porque jogo muito com as paisagens, com as pessoas contra as paisagens, com o estar fora. Depois há também a ligação com o que vivi em pequena, esse tempo colonial. Quem vive esse tempo, mesmo que se seja muito pequenino, fica sempre com uma “sensação”… Como diz a Luísa no filme: “não imagina a velocidade com que a gente se habitua às regras deste lugar, deste sistema”. Eu ficava, quando era pequenina, um pouco assustada, não propriamente com os meus pais, mas com o que via à volta. Tínhamos vindo de uma provinciazinha portuguesa, chegávamos ali e habituávamo-nos a ter aqueles senhores que nos serviam e isso, mesmo para uma pessoa muito jovem, tem qualquer coisa de estranho. Depois ficas sempre, de alguma forma, a tentar desconstruir aquilo.

Embora a violência do passado pareça absurda, continua a perpetuar-se nos dias de hoje. É nesse sentido que considera este filme uma “história contemporânea”?

Sim, porque o sistema de exploração é exatamente o mesmo. No século XX, por volta de 1915 e 1917, estes sistemas começam a acabar e entramos exatamente no mesmo sistema de “uberização” que temos hoje. As pessoas deixam de ser contratadas e dão-lhes a liberdade de ter um pedaço de terreno, elas ficam com o poder ou com a ideia de que têm agência sobre si próprias e são ainda mais exploradas. Esse sistema foi criado nessa altura, logo a seguir ao sistema das plantações e é incrível que ainda hoje seja o mesmo. Tentei sublinhar isso no filme quando o médico, o Afonso, vai falar com o curador dos serviçais e ele diz que os agentes que “importam” pessoas estão sempre a mudar de nome e de sítio, nunca sabe quem são ou onde estão. É exatamente o que se passa hoje: muda-se a localização das companhias, muda-se os nomes das empresas… Depois, há outro lado contemporâneo, que tem muito a ver com a personagem interpretado pelo Carloto, que diz respeito às pessoas que têm uma certa noção do que se está a passar, mas são completamente impotentes. Aparentemente têm agência sobre si próprias mas, na realidade, não têm. Isso é o retrato do que muitos de nós são hoje, sem julgar, porque também eu me sinto nessa situação.

“Gosto de fazer grupos de escolhas, faço isso com os meus filhos, e nunca me abstraio de que sou mãe”, começa por dizer Ainhoa Vidal, bailarina, coreógrafa, figurinista, criadora e artista de muitos talentos. Para esta semana, sugere três grupos de propostas para fazer com crianças, nem todas originalmente pensadas para os mais novos. “Acredito nas coisas para todos”, defende. São assim também os seus espetáculos, normalmente indicados para a infância, mas capazes de encantar e de pôr a pensar também os adultos – e, no final, de gerar diálogos entre todas as idades. Exemplo disso é Aruna e a Arte de Bordar Inícios, que estará no Centro Cultural de Belém nos dias 1 e 2 de fevereiro, com sessões para escolas a 30 e 31 de janeiro. Um espetáculo de teatro de sombras sobre catástrofes, as que “nos afetam enquanto sociedade” e as “outras individuais em que perdemos o chão que nos convinha”, sobre recomeços e reconstruções, sobre “a nossa força de coragem”. Neste trabalho, Ainhoa reuniu uma equipa de luxo: na manipulação dos objetos, estará ela e Carla Martinez; a voz é da sua filha Zoe Vidal; a direção musical e os arranjos de Luís Martins; a composição e as letras de Pedro da Silva Martins; no piano, Joana Sá, e na bateria, Sérgio Nascimento; nos coros ouvem-se o seu filho Theo Vidal, Nazaré da Silva e Aldina Duarte.

“Eu e o outro”

EU

Oficina Retratos, com André Ruivo

Livraria It’s a Book

25 janeiro, 15h30

A partir do seu livro Retratos, o artista André Ruivo faz uma oficina de desenho para crianças. “Acontece numa livraria que adoro e que os meus filhos também adoram, a It’s a Book. Já comprei lá livros para oferecer a crianças e a adultos. Dá para todos e é uma boa ligação entre faixas etárias”, comenta Ainhoa Vidal. “Nos dois últimos dias 25 de Abril, fomos lá fazer uma outra oficina de bandeiras com o André e gostei muito. Ele está ali, não apenas para um público mais novo, mas para todos, e isso é muito bonito.”

OUTRO

Exposição Seres e Animais Fantásticos

Museu Nacional de Arte Antiga

Até 6 abril

Oficina Storyboard para filme de animação

Cinemateca Júnior

25 janeiro, 11h

Também a pensar no prazer de fazer e de descobrir desenhos em conjunto, Ainhoa sugere uma exposição e uma outra oficina. “O Museu Nacional de Arte Antiga tem uma seleção de desenhos da sua coleção, peças do século XVI ao século XVIII, que representam dragões, centauros, sereias e todos esses seres fantásticos, que têm também muito a ver com a animação e a banda desenhada, por isso me lembrei também desta oficina que vai acontecer na Cinemateca Júnior.”

“Pôr os pontos nos is”

Exposição Desconstruir o Colonialismo, Descolonizar o Imaginário. O Colonialismo em África: Mitos e Realidades

Museu Nacional de Etnologia

Até 2 novembro

“Escolhi esta exposição porque sou mãe de duas crianças e uma delas está no sexto ano e me preocupa muito como está a ser dada a disciplina de História e Geografia de Portugal, sem nenhuma reflexão sobre o que aconteceu no século XIX e XX. A matéria está a ser dada como me foi dada a mim e é hora de atualizar a informação e de falar das coisas de forma crua, para que não voltem a acontecer. Preocupa-me imenso o racismo e a xenofobia atualmente.”

Livro Descobri-quê?, de Cátia Pinheiro, Dori Negro e José Nunes

Edições Teatro Nacional D. Maria II

“O livro está disponível na livraria do site do Teatro Nacional D. Maria II e é o texto de um espetáculo que vi no CCB, Descobri-quê?, que fala sobre a linguagem racista e o que não está a ser dito. É dirigido a um público pré-adolescente, mas também a nós. Nem sempre se conseguem ver os espetáculos, mas deste existe um livro e vale a pena ler.”

Espetáculo A Outra Casa da Praia

Quinta Alegre-Um Teatro em Cada Bairro

De 24 a 26 janeiro

Anabela Almeida e o teatro meia volta e depois à esquerda quando eu disser apresentam, na Quinta Alegre, o espetáculo A Outra Casa da Praia, “um diário coletivo de um grupo de mulheres que nasceram em Portugal na década de 40 e emigraram para Moçambique na década de 60”. Criada pela atriz depois de A Casa da Praia, em que falava sobre o seu pai, a nova peça debruça-se agora sobre as mulheres da sua família. “Gosto muito da Anabela, é uma atriz fantástica”, afirma Ainhoa Vidal. “O espetáculo parte de uma história real e é de uma generosidade enorme. Além disso, é sempre bonito quando estamos a ver uma história de uma pessoa e refletimos sobre a nossa própria história.”

“Fora da casca”

Exposição Ângulo Vivo, de Marco Franco

Galeria Bruno Múrias

Até 22 fevereiro

Acabou de ser inaugurada, a nova exposição de Marco Franco, e Ainhoa confessa-se bastante curiosa. “O Marco vem da música, é um grande baterista, passou para o piano e depois para as artes plásticas. Gosto muito destes percursos em que não se tem medo de mudar e de seguir novos caminhos. Fiquei surpreendida quando vi o trabalho plástico dele pela primeira vez, porque não tinha nada a ver com o músico que conhecia. Era incrível.”

Espetáculo Arremesso X, de Sofia Dias e Vítor Roriz

MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia

De 25 e 26 janeiro

No âmbito de Disco, a exposição com mais de 500 pinturas de Vivian Suter, que está no MAAT até meados de março, Sofia Dias e Vítor Roriz colocam a sua prática coreográfica em diálogo com a obra desta artista suíço-argentina e com o espaço da Galeria Oval. “Gosto de coreógrafos que fazem espetáculos fora do palco e que entram em diálogo com outro tipo de obras, de ambientes e de público. A Sofia e o Vítor têm feito muito isso e agrada-me bastante.”

Imagine-se 1961, ano em que irrompe a “guerra colonial”. Imagine-se a “metrópole”, mais especificamente o Minho rural e clerical do salazarismo. E uma carrinha da biblioteca itinerante da Fundação Calouste Gulbenkian, na estrada para levar leitura a quem não tinha acesso a livros por esse país fora. Imagine-se, a bordo, um tal de Luiz Pacheco (1925-2008), o anti-herói de um pequeno grande livro chamado O Libertino passeia por Braga, a idolátrica, o seu esplendor que, em 1998, ainda com o autor vivo, o encenador António Olaio decidiu levar para o palco, entregando o papel do protagonista ao então jovem ator André Louro.

Dali para cá, o espetáculo correu o país, foi ao estrangeiro, conheceu duas versões e, vendo bem, “tanto pode ser feito numa sala convencional, como num bar ou numa cozinha” – neste caso, será no subpalco do Teatro São Luiz. Como afiança o ator acerca da portabilidade deste O libertino…, “é perfeito, porque tudo o que preciso para o fazer cabe no meu skoda.”

Na atual versão, não há figurantes nem outros atores, e Louro está sozinho em cena, assumindo o papel do Libertino, que mais não é que o próprio autor. Lembra o encenador, que conheceu Luiz Pacheco em Almada – quando o escritor “ia ao teatro municipal visitar um amigo e aproveitava a ocasião para vender [os seus] livros” –, que toda a obra do autor é autobiográfica, sendo que é em O Libertino passeia por Braga… que, como aponta o investigador Rui Sousa, Pacheco dá plena expressão ao Libertino, “um dos conceitos maiores da iconografia autoafirmativa” do escritor que prosseguirá posteriormente, “culminando na vasta produção diarística”.

Fiel à narrativa, Louro encarna então no Libertino/Pacheco e ao longo de uma hora conta as pícaras aventuras vividas por terras minhotas, sobretudo pela bonita cidade de Braga, onde pernoita na Pensão Oliveira, e vai deambulando em busca dos mais livres prazeres da carne, engatando lolitas mais ou menos devotas e magalas a dias de embarcarem para “Angola-é-Nossa” (assim, zombando, refere Pacheco a antiga colónia portuguesa).

Através do riso, da sátira, da autoironia e de um infinito amor à liberdade, afronta-se a Igreja, pilar do salazarismo, precisamente naquela que era conhecida como a “cidade dos arcebispos”. Nada inocente, é debaixo das batinas que Pacheco quer pecar, naquela cidade bastião das públicas virtudes do regime. Enquanto o faz, vai escancarando os limites provincianos do país de então, com as suas profundas desigualdades sociais e culturais.

“Provavelmente, muitos jovens terão dificuldade em reconhecer algumas das coisas que aqui se dizem, sobretudo pelo retrato feito do país. Não saberão sequer o que é um ‘magala’, embora agora queiram outra vez mandar os miúdos para a tropa”, observa André Louro. Contudo, o ator acredita que “haverá sempre uma ou outra frase ou situação que cada espectador, independentemente da idade irá reter”, afinal, Pacheco é mesmo intemporal. E, sim, continua a ser muito divertido e controverso; e pecaminoso, também. Mas, como diria o Libertino/Pacheco, a “vontade de ter pecado” é vontade “de viver”.

Com récitas agendadas para 17, 18 e 19 de janeiro, O libertino passeia por Braga, a idolátrica, o seu esplendor chega ao Teatro São Luiz em ano de centenário do nascimento de Luiz Pacheco, inaugurando o ciclo Subsolos, constituído por monólogos a serem apresentados no subpalco da sala principal do teatro municipal. Esta versão do espetáculo de António Olaio e André Louro tem cenário e figurino de Maria Ribeiro, desenho de luz de Daniel Verdades e dramaturgia de Anabela Felício.

2025 marca a celebração dos 15 anos de carreira. Que balanço fazem destes anos juntos?

Miguel Casais (MC): Um balanço muito positivo. Temos vindo a fazer um caminho muito bonito com alguns altos e baixos, obviamente, mas creio que os ‘altos’ superam largamente os ‘baixos’ e estamos muito orgulhosos do que temos alcançado.

Gerir um projeto com seis pessoas é um desafio?

MC: Na verdade, já não são seis pessoas. Temos um novo membro, o Gus, por isso passámos a ser sete. Queremos todos o mesmo e temos uma dinâmica de grupo que já está bem instalada. Respeitamo-nos, todos temos espaço para falar, não somos propriamente músicos freelancers a tocar com um artista em que existe alguma cerimónia para falar ou apresentar ideias. Falamos abertamente, toda a gente dá sugestões… no nosso caso, gerir pessoas é algo que se faz tranquilamente.

Soul, funk e blues são a base da vossa sonoridade. De onde vem o gosto por estes géneros musicais?

Tatanka: O blues, o funk e o soul são o elo de ligação entre todos os elementos da banda. É o ponto comum entre todos, onde nos encontramos. Cada um tem os seus gostos musicais, que divergem, mas a música afroamericana e o gospel são pontos que nos ligam a todos.

Há um piscar de olho aos anos 70 do século XX, quer na sonoridade, quer no lado visual. Na vossa ótica, o que tem essa década de tão especial?

Tatanka: Para nós, é uma década especial por razões culturais, sociais e também tecnológicas. Foi uma época em que houve uma grande evolução tecnológica nos processos de gravação que muito apreciamos.

Lançaram recentemente o quarto disco, Last Night in Amsterdam, chegado depois de um hiato de seis anos. Este intervalo de tempo foi propositado?

MC: Não foi propositado. Normalmente lançamos um disco de quatro em quatro anos. Este demorou um bocadinho mais por causa da pandemia. Durante essa fase não nos juntávamos tanto, apesar de, durante esse período, termos tido um acontecimento muito importante, que foi o Festival da Canção e, depois, a Eurovisão. Estarmos juntos para compor e gravar só voltou a acontecer depois da pandemia. Esse foi o principal motivo para este disco ter demorado mais tempo do que os anteriores.

Qual foi a maior inspiração para o álbum?

MC: Diria que foi mesmo a cidade de Amesterdão. Em 2018 tínhamos andado em tournée pelo Reino Unido e quando chegámos a Amesterdão vínhamos, literalmente, com os instrumentos às costas. Saímos da Estação Central e fomos a pé até ao Red Light District, que era onde estávamos hospedados e onde íamos tocar, e isso fez-nos lembrar um bocadinho a história do início da banda, quando tocávamos no Bairro Alto. O Red Light District é um bocadinho como o Bairro Alto (vezes cinco e mais intenso), mas fazia lembrar a mesma vibe, também pelo facto de não termos as ‘mordomias’ que atualmente acabamos por ter, como os roadies, que nos ajudam a montar os instrumentos e a afinar as guitarras. Ali, estávamos sozinhos com teclados às costas, e todo aquele ambiente de Amesterdão (que só quem conhece é que percebe o que estou a dizer) fez-nos recordar dessa altura. É um ambiente muito intenso, com personagens doidas [risos], é inspirador. Nessa altura, o Tatanka andava a ler o Hippie, de Paulo Coelho, que retrata Amesterdão no final dos anos 60 e início dos anos 70, época em que a cidade era considerada uma das capitais hippies do mundo. Juntámos estes ingredientes todos e resolvemos fazer um disco sobre a cidade.

Kathmandu conta com a participação de Rão Kyao. Como surgiu a ideia desta colaboração?

MC: Kathmandu era uma viagem que os hippies faziam desde Amesterdão até ao Nepal (alguns seguiam depois até à Índia). No final da canção, que representa a chegada a Kathmandu, precisávamos de uma flauta especial e lembrámo-nos do Rão Kyao. Um dos membros da banda, o Chico Fernandes, toca com ele e, como havia essa proximidade, lembrámo-nos de o convidar e ele aceitou. Adorou, e nós também adorámos, ficou espetacular. Esta música inclui outro convidado, o Jorge Pardo, que entra a meio do tema com um solo de flauta fantástico.

O disco inclui uma nova versão de Love is on my side. Porquê esta mudança em relação à música original?

Tatanka: Fizemos uma versão diferente do Love is on my side porque a versão original, que a maior parte das pessoas conhece, adapta-se mais ao contexto do Festival da Canção, com um arranjo e uma produção mais adequada àquele certame. Dentro do universo e do conceito do Last night in Amsterdam, esta é uma música de despedida, uma retrospetiva de vida de alguém já às portas da morte, e tem este arranjo mais triste, mais profundo, mais despido, para dar aos ouvintes precisamente essa sensação de reflexão de uma vida inteira. Acaba por trazer mais ênfase e destaque à letra em si.

Esta canção garantiu-vos um lugar no Festival da Eurovisão em 2021. Como avaliam essa experiência? Sentem que vos abriu portas a nível internacional?

MC: Foi uma experiência incrível, fomos com a equipa da RTP, que foi espetacular. Foi um bocadinho difícil pelo facto de ter sido durante a pandemia: era suposto ser muito divertido, com farra e muitas festas… foi divertido para nós, que somos um grupo de pessoas otimistas que querem brincadeira e diversão, mas também foi chato porque praticamente não podíamos sair do hotel, a não ser para os ensaios ou tudo o que estivesse relacionado com o Festival. Tirando isso, não podíamos andar na rua a tirar selfies porque corríamos o risco de sermos desclassificados. Também não queríamos correr o risco de apanhar covid e contaminar outras pessoas. Nesse aspeto, foi um bocadinho complicado, mas tudo o resto foi incrível. Como quase não podíamos sair do hotel, usámos isso a nosso favor e aproveitámos para gravar o videoclipe do Crazy Nando. Aquilo realmente é outro mundo: uma coisa é acompanhar a Eurovisão pelo sofá, outra é viver a experiência. Nunca na vida demos tantas entrevistas e, a nível internacional, o impacto deu-se no número de audições nas plataformas digitais, como o Spotify. Tivemos números muito interessantes, maioritariamente de ouvintes estrangeiros. Também tivemos contacto com um agente estrangeiro, com quem trabalhámos anos mais tarde numa tournée nos Países Baixos. Como estávamos a meio da pandemia, essa tournée não aconteceu logo a seguir à Eurovisão, o que fez com que aquele hype se dissipasse um bocadinho. Mas continuamos a lutar para que a nossa presença internacional seja cada vez mais assídua.

Dia 17 regressam ao Coliseu. O que podem antecipar deste concerto?

MC: Vai ser muito especial. Será a terceira vez que pisamos o palco do Coliseu dos Recreios e estamos a preparar algo muito especial. Será a primeira vez que tocamos o Last Night in Amsterdam na íntegra. Não vamos só tocar esse disco, vamos também fazer uma espécie de best of de todos os outros álbuns, embora as atenções estejam muito centradas no novo trabalho. Vamos também apresentar um novo stage plot, um novo desenho de luz, arranjos novos. Vai ser um concerto a não perder.

paginations here