Nesta recente criação, Rui Neto quis falar dos homens, da nossa sociedade, de uma Europa em crise. Mas, antes de tudo, o autor e encenador foca-se na família como instituição humana, demasiadamente humana. “Tal como humana é toda a mitologia”, sublinha.

Em cena, encontramos três deuses expulsos do Olimpo, refugiados incógnitos à procura de um sentido para as suas existências terrenas. Eles são Zeus, Hera e Ares. Perdida a guerra contra os homens, são submetidos a “uma lobotomia divina” que lhes apaga a memória. Instalados num apartamento em Odivelas, cidade dos arredores de Lisboa, comportam-se como uma banal família de classe média. Distantes de imaginar o que foram, Hera prepara diariamente as refeições e vai lidando com as rotineiras infidelidades do marido, Zeus, à maneira “divina” – ou seja, com todo o poder do ciúme e da fúria que se lhe reconhece.

Com eles vive o filho, Ares, aluno difícil, adolescente sombrio, obcecado com os livros que podem dar um sentido à sua existência e à da família. Até porque depressa percebe que o tempo não lhes toca nem lhes impôe a finitude, pelo que é essencial encontrar o caminho que os reencontre com a sua condição divina.

“Esta é, sobretudo, uma peça sobre a memória e a busca da identidade, onde figuras mitológicas são um pretexto para um conjunto de reflexões muito atuais”, sublinha Rui Neto, destacando o seu gosto particular pelas “ficções heroicas, desde o universo dos super-heróis aos monumentos de Homero e Ovideo.”

3Gods ganha assim os contornos de epopeia, e com um sentido de humor ácido coloca os protagonistas perante a crise de valores que afeta o mundo à sua volta. São deuses tornados homens como os outros, pessoas que se debatem com erros, frustrações e mentiras, numa busca infinita por resgatar a memória e descobrir quem, de facto, são ao longo da incessante marcha do tempo.

Os mascarados vêm de longe, do norte da Península Ibérica, da região centro de Portugal, de Itália, da Hungria, da Colômbia e de Macau, para celebrar uma tradição cuja origem se perde no tempo, um tempo em que os homens viviam em comunhão com a natureza. Em Portugal, é sobretudo na região de Trás-os-Montes que se mantem viva a memória de ritos seculares, celebrados durante as Festas de Inverno que se iniciam com o solstício (21 de dezembro) e se estendem até ao Entrudo. Nessas Festas, onde se fundem elementos pagãos e cristãos, as protagonistas são as máscaras. Atrás delas estão homens que noutros tempos seriam obrigatoriamente solteiros, reproduzindo rituais de iniciação ou cerimónias de purificação, fertilidade e fecundidade.

Hoje, com o despovoamento das aldeias e o envelhecimento das populações, as regras mudaram e todos podem participar. Vestidos com trajes de lã coloridos e as máscaras terríficas que, nalguns casos, passam de geração em geração, correm pelas ruas ao som das gaitas-de-foles e dos chocalhos. Assumem-se como personagens fantásticas que, num mundo complexo feito de ritos, magia e simbologia, expurgavam os males da comunidade. Ei-las em todo o seu esplendor.

Caretos de Grijó (Bragança)

Os caretos saem à rua em Grijó da Parada durante as Festas de Santo Estêvão (26, 27 de dezembro), o padroeiro dos rapazes. Os ritos cumpridos nestas Festas datam provavelmente da época celta e são liderados pelo “Rei” e pelo ”Bispo”. Com os seus trajes de lã de cores garridas, onde predomina o vermelho, e as suas máscaras de latão de onde pendem línguas, animam o público com gritos, saltos e o som dos chocalhos, cujo número varia em função da riqueza do traje. Transportam um cajado que serve para disciplinar a assistência e uma bexiga de porco que, segundo alguns estudiosos, sugere fecundidade.

Máscaros de Vila Boa (Vinhais, Bragança)

Máscaros de Vila Boa (Vinhais, Bragança)

Inicialmente vinham para a rua por altura das Festas de Santo Estêvão. Agora é no Carnaval que, em pequenos grupos, tomam conta das aldeias em busca das suas “vítimas”: as raparigas solteiras. As chocalhadas, assim se chamam as investidas dos caretos sobre as mulheres, têm na sua origem uma intencionalidade sexual, ligada à fecundação. Por este motivo, noutros tempos, as raparigas assistiam aos festejos da janela e as mulheres casadas eram impedidas de sair pelos maridos. Os trajes de lã coloridos dos Máscaros de Vila Boa, de onde pendem franjas, contrastam com as diabólicas caraças talhadas a canivete na madeira de castanheiro ou em folha-de-flandres.

Caretos de Podence (Macedo de Cavaleiros)

Caretos de Podence (Macedo de Cavaleiros)

Distinguem-se pelas máscaras vermelhas em folha-de-flandres e pelos fatos de lã tricolores (amarelo, verde e vermelho) com capuz, de onde pende um entrançado (ponta do rabo) usado para fustigar as raparigas. Animam o Entrudo Chocalheiro de Podence, considerado o mais genuíno do país o que justificou a candidatura a Património Imaterial da Humanidade em 2018. Nestas festas, que correspondem às bacanais de março, caracterizadas pelos banquetes, mascaradas e bailes, evoca-se a ancestral ligação à natureza, à agricultura e à fertilidade.

Cardadores de Vale de Ílhavo (Ílhavo)

Cardadores de Vale de Ílhavo (Ílhavo)

No Domingo Gordo e no dia de Carnaval, os Cardadores surgem de todo o lado, anunciados pelo barulho ensurdecedor dos chocalhos que trazem à cintura. A tradição está relacionada, como o nome indica, com o cardar da lã que aqui se converte em cardar as raparigas. Os preparativos da festa são feitos pelos homens sob grande secretismo, evocando antigos rituais de iniciação. O traje é feito de roupa interior feminina, combinação, lenço de tricana, meias e sapatilhas. A máscara, muito sofisticada e que pode pesar até 5 quilos, faz-se de cotim, cortiça, bigodes de bovino, duas asas de aves, gazetas (fitas) e fio de vela. Tudo envolto em perfume Tabu.

Caretos da Lagoa (Mira)

No concelho de Mira, só em Lagoa existem caretos. A tradição de saírem no Carnaval é antiga, mas não se sabe com rigor a data do seu início. Certa, parece ser a ligação a rituais pagãos de iniciação dos rapazes à idade adulta. A máscara dos caretos, a Campina, é pintada e ornamentada com cornos e peles de animais. Trajam saia vermelha, numa alusão ao pecado e camisa branca que simboliza a pureza. Trazem presos em correias de couro os inevitáveis chocalhos.

Los Carnavales de Villanueva de Valrojo (Zamora)

Los Carnavales de Villanueva de Valrojo (Zamora)

Pela sua longevidade e originalidade, o Carnaval de Villanueva de Valrojo tem grande fama na província espanhola de Zamora. As festividades remetem para antigos ritos pagãos de purificação e fertilidade. Os mascarados, com trajes garridos e máscaras de plástico, cortiça ou cobre, perseguem as raparigas pelas ruas das aldeias com tenazes compridas.

“Sem um parceiro de longos anos como o Teatro Maria Matos e com o São Luiz a comemorar 125 anos, toda esta edição do FIMFA foi um enorme desafio para nós enquanto programadores”. Luís Vieira e Rute Ribeiro, diretores d’ A Tarumba-Teatro de Marionetas, sublinham esta conjuntura para explicar muito daquilo que é a programação desta edição do mais importante festival de marionetas de Lisboa que, quase a comemorar 20 anos, aposta fortemente em espetáculos de rua, sobretudo no Castelo de São Jorge que será palco de “um quase mini-festival” que vai “ter um conjunto de propostas que até aqui nunca foi possível apresentar no festival”.

Outra grande aposta desta edição é toda uma “programação radical”, segundo as palavras da dupla, especialmente reservada para as famílias. É que Lisboa tem agora um teatro para o público infanto-juvenil, o LU.CA – Teatro Luís de Camões, e essa oportunidade não poderia ser perdida.

À margem destes eixos, desafiámos Luís Vieira e Rute Ribeiro a fazer a sempre difícil escolha de seis espetáculos tidos como absolutamente imperdíveis nesta 19.ª edição.

FIMFA Lx19 – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas

★ Vem aí o FIMFA!! ★ #FIMFA Lx19 – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas???International Festival of Puppetry and Animated Forms9 a 26 de Maio -9 to 26 May – #LisboaConsulte o programa em * Check out the programme: www.tarumba.ptEspaços de apresentação: CASTELO DE S. JORGE, São Luiz Teatro Municipal , @Teatro Nacional D. Maria II, @LU.CA – Teatro Luís de Camões , Teatro do Bairro, Teatro da Trindade, Teatro Taborda – Teatro da Garagem, @Museu de Lisboa – Palácio Pimenta, Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, @Museu Nacional do Teatro e da DançaVídeo de / by Flúor#fimfa19 #fimfalx19 #fimfa2019#tarumba #marionetas #puppets #puppetry #puppetfestival #fimfalx #titeres #figurentheater #marionnettes #marioneta #atarumba #festival #Lisbon

Posted by A Tarumba Teatro Marionetas on Monday, 6 May 2019

Hans Christian, you must be an angel

Teatret Gruppe 38 (Dinamarca)

Teatro do Bairro, 10 a 12 de maio

Uma memória de Hans Christian Andersen. O público vai ser recebido por dois mordomos e experienciar toda a magia que 20 personagens criadas pelo autor dinamarquês oferecem à volta de uma mesa. É um espetáculo absolutamente deslumbrante… Certamente, o próprio Hans Christian ficaria fascinado por ele se o pudesse ver.

Vu

Cie Sacékripa (França)

Teatro Taborda, 10 a 12 de maio

É quase um espetáculo de novo circo em miniatura. Sem palavras, com torrões de açúcar, uma máquina de café ou uma chávena de chá, Etienne Manceau vai fazer-nos pensar sobre as nossas vidas, sobre o nosso quotidiano. Uma verdadeira pérola presente na programação do FIMFA.

Portraits in Motion

Volker Gerling (Alemanha)

Teatro do Bairro, 14 e 15 de junho

Gerling é um realizador e diretor de fotografia alemão que se apaixonou pelos flipbooks. A génese deste espetáculo está na sua itinerância pela Alemanha, que o artista percorreu munido de flipbooks com fotografias próprias, que ia mostrando como se fosse uma exposição itinerante. A partir daqui, foi fotografando pessoas e ouvindo histórias, reproduzindo muitas delas neste espetáculo premiado capaz de nos vai fazer rir, mas também comover.

Chambre Noir

Plexus Polaire (França/Noruega)

Teatro do Bairro, 17 a 19 de maio

O trabalho dos Plexus Polaire e da sua criadora Yngvild Aspeli tem sido seguido atentamente por nós nos últimos anos. Neste regresso ao FIMFA, Aspeli usa marionetas de tamanho humano, vídeo e música ao vivo para contar a história de Valerie Jean Solanas, a mulher que tentou matar Andy Warhol. É um trabalho assombroso, um daqueles espetáculos que não se pode mesmo perder por toda a envolvência que cria, capaz de transportar o espectador para os anos áureos da Factory, o estúdio de Warhol em Manhattan.

A Filha do Tambor-Mor

Opereta de Jacques Offenbach (Portugal)

São Luiz Teatro Municipal, 22 a 25 de maio

Esta grande produção do São Luiz dá-nos um particular orgulho, uma vez que A Tarumba assina a cenografia e as marionetas. É a opereta cómica que inaugurou o Teatro há 125 anos, e para ela formámos uma equipa de colaboradores, especialistas nas mais diversas áreas. Em palco vai estar um burro, o Martin, quase em tamanho real; uma caixa de encomendas que é animada por bailarinos; uns quadros italianos de época que ganham vida; e até uma madonna que desce do púlpito, e… é melhor não desvendar mais! Em resumo, uma opereta divertida com contornos bem ”marionetisticos.”

A Filha do Tambor-mor – ensaios cenografia

É de revirar os olhos, a cenografia de A Filha do Tambor-Mor, J. Offenbach #saoluiz125anos!www.teatrosaoluiz.pt/espetaculo/a-filha-do-tambor-mor

Posted by São Luiz Teatro Municipal on Friday, 3 May 2019

Vies de Papier

La Bande Passante (França)

São Luiz Teatro Municipal, 25 e 26 de maio

É uma espécie de teatro de objetos documental. Os autores compraram um álbum de fotografias numa feira da ladra e decidiram ir à procura das histórias das pessoas que ali foram retratadas. O interesse sobre o percurso daquela família, que remonta aos tempos do nazismo, leva-os a um trabalho de arqueologia teatral onde a pesquisa vai confrontar os próprios “investigadores” com as suas vidas pessoais e familiares. É um percurso emocionante, uma fantástica viagem a um mundo de outros que é, inevitavelmente, também o nosso.

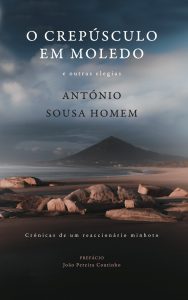

António Sousa Homem

O Crepúsculo em Moledo

Pela quinta vez em duas décadas, António Sousa Homem (ASH) reúne em livro as suas crónicas. As que aqui se apresentam têm origem nas páginas do Correio da Manhã. Os leitores que acompanham a escrita semanal deste outrora advogado que encontrou em Moledo o seu reduto de vida, já concluíram que os livros de ASH são tratados filosóficos disfarçados de volume de crónicas. Ele será menos o reacionário minhoto que a capa indica em subtítulo, e mais um conservador suficientemente antigo para se alegrar com as constantes da vida e comentar o que é frívolo e passageiro com a elegância da sua doce ironia. Os principais traços do autor foram empregues em título no livro anterior, Páginas de Melancolia e Contentamento (2013). O segundo estado decorre do primeiro, e ambos possibilitam uma tão especial relação com a história familiar, a agitação mundana, e principalmente a alternância das estações observada na natureza. A botânica será das maiores paixões deste cronista que trata a língua portuguesa com a delicadeza de um paciente horticultor.

Porto Editora

Alberto Franco

As Guerras do Fado

“Foi com verdadeiro assombro e indignação que ouvi (…) a transmissão de um disco com a voz de Amália (…) cantando versos do imortal Luís de Camões. (…) Porque sou portuguesa e respeito tudo o que a nossa História e Tradição nos legaram, acho que não devia ser permitido editar Luís de Camões em fado corrido”. A opinião desta leitora do Diário Popular foi, à época (1965), partilhada por intelectuais como José Cardoso Pires, ou José Gomes Ferreira. Já no século XIX, para as figuras literárias da Geração de 70 o fado era inseparável do Portugal que criticavam. No século XX, Fernando Lopes Graça considerava-o uma “canção bastarda”. Ao longo da sua história, o fado contou também com defensores de renome e sobretudo com a personalidade e a voz inigualável de Amália que lhe conferiu universalidade. A genial cantora acabou por partilhar com Camões a condição de símbolo cultural nacional. Alberto Franco traça uma brilhante análise sobre os debates e polémicas da história do fado, desde os seus dias menos felizes até à sua consagração pela UNESCO como património Cultural Imaterial da Humanidade.

Guerra & Paz

Michel Pastoureau

Verde – História de uma Cor

Michel Pastoureau afirma que a cor não é tanto um fenómeno natural quanto uma construção cultural complexa, um facto social: “é a sociedade que ‘faz’ a cor, que lhe dá a sua definição e o seu sentido, que constrói os seus códigos e valores, que organiza as sua práticas e determina as suas implicações”. Neste livro, inventaria a história da cor verde desde a Antiguidade grega até aos nossos dias. Difícil de fabricar e de fixar foi, ao longo dos séculos, associada a tudo o que era efémero e volúvel: a infância, o amor, a esperança, a sorte, o jogo, o acaso, o dinheiro. Só na época romântica se tornou definitivamente a cor da natureza e, mais tarde, da liberdade, da saúde, da higiene, do desporto, da ecologia. Porém, as reacções à cor verde ainda hoje são contraditórias. Na Europa, cerca de uma em cada seis pessoas tem-na como cor preferida, vendo-a como símbolo de vida e esperança, mas cerca de dez por cento detestam-na ou pensam que dá azar, ligando-a aos atributos da desordem, do veneno, do diabo e das suas criaturas.

Orfeu Negro

Elsa Morante

A História

Elsa Morante nasceu num bairro pobre de Roma em 1912, cidade onde residiu até à data da sua morte em 1985. Em 1941 casou-se com o escritor Alberto Moravia – o casal separar-se-ia em 1962, sem jamais se divorciar – e conheceu por seu intermédio muitos dos pensadores e escritores italianos da época. A História é, simultaneamente, um romance épico sobre a cidade de Roma durante a II Guerra Mundial e um relato intimista e poético de uma relação familiar. Ida, frágil viúva, judia pela parte da mãe, tenta proteger os seus dois filhos do fascismo, do racismo, da ruína da guerra, da fome e dos massacres. O pequeno Useppe, o filho mais novo, produto da violação de Ida por um soldado alemão, é um dos personagens de eleição da autora, crianças ou adolescentes penosamente solitários e inadaptados. Um “piralho doce de mais para este mundo” que acaba tragicamente contaminado por ele. Uma obra poderosa sobre a violência perpetrada nos humanos por uma História hostil. E como escreve Elsa Morante, no final do romance: “A História continua…”

Relógio D’Água

José António Rodrigues Pereira

Homens do Mar

Criada com a nacionalidade, a marinha portuguesa tem uma história que se confunde com a da Nação, pois Portugal está ligado ao mar desde os seus primórdios. Ao longo dos seus quase 900 anos de história, muitos foram os homens que se evidenciaram como navegadores, descobridores, cartógrafos, cientistas, estrategas, construtores navais. José António Rodrigues Pereira, antigo director do Museu de Marinha, apresenta-nos mais de 50 homens que foram fundamentais para a história marítima portuguesa. De D. Fuas Roupinho, comandante das galés de D. Afonso Henriques e que foi o primeiro a obter uma vitória no mar contra os mouros, até Alpoim Galvão, oficial da Armada que se distinguiu na Guerra do Ultramar. E também figuras incontornáveis como Gil Eanes, Diogo Cão, Pedro Álvares Cabral, Fernão de Magalhães, Pedro Nunes ou os reis D. Luís I e D. Carlos. Mas este livro resgata ainda personalidades menos conhecidas como Pedro e Jorge Reinel, considerados os melhores cartógrafos do seu tempo, Gabriel Ançã, que se destacou no socorro a náufragos, ou Afonso Júlio de Cerqueira, oficial da Armada que se notabilizou nas campanhas militares no Sul de Angola, durante a Primeira Guerra Mundial. Todos estes homens marcaram de forma inequívoca a História Marítima portuguesa pelo seu saber, a sua visão inovadora e a sua coragem.

A Esfera dos Livros

Inês Barahona e Miguel Fragata

Ciclone

M., Bernardo, Carla e Anabela são quatro adolescentes, entre os 13 e os 19 anos, que, em determinado espaço e tempo, vão escrevendo nos seus diários. Em comum, têm pelo menos uma coisa: uma montanha-russa chamada Ciclone, com 26 metros de altura, que já toda a gente experimentou, ou experimentará, ao caminhar para a idade adulta. Dos anos 70 até aos dias de hoje, este diário de emoções reúne páginas de loopings, subidas alucinantes, descidas vertiginosas, suspensões, expectativas, impressões e algumas desilusões, tal como a própria vida. O livro, que conta com as ilustrações de Mariana Malhão, é inspirado no texto do espetáculo Montanha-Russa, de Inês Barahona e Miguel Fragata, que se estreou no palco do Teatro Nacional Dona Maria II em 2018 e que regressou no início deste ano. Esta edição constitui um precioso testemunho da qualidade da editora portuguesa Orfeu Negro, eleita a melhor da Europa pela Feira do Livro Infantil de Bolonha 2019.

Orfeu Mini

O primeiro disco, #batequebate, teve imenso sucesso. Isso colocou-vos muita pressão?

Alex: Sim, mas acho que não foi só a pressão que nos levou a demorar tanto a fazer um segundo álbum. Foi também o facto de termos tocado durante quatro anos seguidos o mesmo disco. Quando demos por nós já tinham passado quatro anos…

Ben: Só nos apercebemos quando a nossa manager nos alertou que era preciso fazer outro disco. O tempo passou a voar, mas é sinal que estivemos ocupados. Dentro da música apareceram uma série de outras oportunidades de que não estávamos à espera. O tempo foi passando sem darmos conta, mas penso que tão cedo não voltamos a cometer esse erro. Há cerca de dois anos começámos a compor para outras pessoas, que era algo que já queríamos fazer há muito, e de repente toda a gente queria trabalhar connosco. Quando nos começámos a focar no segundo disco, tivemos que dizer “não” a muita gente e houve pessoas que ficaram um bocado chateadas. Penso que aprendemos a fazer melhor essa gestão. Há certas alturas em que temos que nos focar apenas em nós. Acho que se isso tivesse acontecido já estaríamos, facilmente, no terceiro disco.

Têm uma identidade muito própria, muito presente também neste disco, embora nele transpareça outra maturidade…

Alex: Nestes quatro anos vivemos muita coisa. Nota-se a experiência de uma banda que já tocou ao vivo. Foi um período de busca de identidade, de nos interrogarmos quem eram os D’alva e qual era o nosso som. No processo de gravação deste disco é que percebi, efetivamente, quem éramos musicalmente, mas a nível pessoal também, tanto eu como o Ben vivemos muito coisa…

Como é que surgem as letras, qual é a vossa metodologia de trabalho?

Ben: É importante perceber o que temos para dizer. Uma das coisas que fizemos para este disco andar para a frente foi uma residência artística. Quisemos fazer uma pausa em tudo o que estava a acontecer, isolar-nos, o que acabou por nos sincronizar. Claro que há músicas que precisam de mais tempo, outras acontecem de repente, mas a criatividade tem de ser trabalhada. Quanto mais fazes, mais facilmente a coisa acontece, por isso é que os artistas têm de ter rotinas. Na prática, estivemos três meses a trabalhar neste disco, nem pensámos muito na estética. Para nós foi uma surpresa perceber como o disco estava mais coeso do que o outro e que o tínhamos feito em tão pouco tempo. Percebemos que, num curto espaço de tempo, conseguimos fazer um disco. Matámo-nos, mas conseguimos [risos].

Alex: No entanto, o gatilho é sempre emocional. As letras do disco são mais emocionais. Colocámo-nos numa posição mais vulnerável do que no primeiro.

Essa partilha não vos deixa desconfortáveis?

Alex: Quando era mais novo as minhas letras funcionavam como um diário. Quando conheci o Ben, ele alertou-me que isso talvez não fosse uma boa ideia…

Porquê?

Alex: A lição que retive foi: as canções são como as tatuagens, uma marca permanente de um estado de espírito temporário. Por outro lado, ao fazer este disco percebi que há alturas em que o melhor é ser-se completamente honesto.

Ben: Para nós foi sempre importante contextualizar a perspetiva de quem recebe a canção, de que forma é que as pessoas se identificam com a mensagem. Tentamos fazer algo, agora com outra maturidade. Algumas das canções podem ser mais crípticas do que outras, mas tentamos escrever as letras na perspetiva de quem já deu a volta à situação. Antes de escrevemos passamos muito tempo a conversar, a ler ou a informar-nos sobre determinado assunto que seja relevante. Às vezes passamos mais tempo a falar do que com os instrumentos nas mãos. Mas sim, é um bom veículo terapêutico, toda a gente sabe disso [risos]. No início até tínhamos a ideia – que é um bocado um cliché – de fazer um disco que fosse meio lado B, mas a vida já é assim, por isso nem pensámos nesse conceito, que acabou por acontecer naturalmente. Acho que este segundo álbum é um bocado como o primeiro: começa de forma mais efusiva e depois vai ficando mais denso, mas não é intencional. Ficámos muito felizes, por exemplo, com a forma como tanta gente se identificou com o Verdade sem Consequência.

No primeiro disco, havia uma canção, Só porque Sim, que falava sobre o poder destrutivo da crítica. Acham que, com o passar dos anos, conseguem lidar melhor com essa questão?

Alex: Não deixamos de nos sentir menos bem com uma crítica negativa. Uma canção como Pódio, por exemplo, é um lembrete de que não tenho que ter um espírito competitivo. Se houver um jogo ou uma competição eu não quero fazer parte disso. Não foi para isso que comecei a aprender instrumento e a querer fazer parte de uma banda.

O álbum chama-se Maus Êxitos. Porquê este título?

Alex: Antes de começarmos a fazer o disco estava a sentir muita pressão. Lembro-me, quando lançámos o #Batequebate, de pensar que não sabia se algum dia iríamos fazer um disco melhor. Sentia muito esse medo de falhar. Resolvemos fazer a tal residência artística, onde juntámos várias amigas, bailarinas, fotógrafas, performers e fizemos vários exercícios inerentes à conceção de um espetáculo. Um dos exercícios consistia em escrever uma palavra numa folha enorme que estava na parede, e uma dessas palavras foi ‘falhanço’.

Ben: O que o Alex escrevia pendia muito para a depressão e havia muita tensão. Filmámos algumas coisas e os movimentos de corpo dele eram sempre muito rígidos, e ali era suposto o corpo estar disponível e ele estava sempre tenso. Foi bom, porque percebemos que isto estava muito enraizado nele, e trabalhámos muito esse lado. Chegámos à conclusão de que errar é a coisa mais natural do mundo, ninguém faz tudo bem. É quando alguém erra que a Humanidade avança, seja na Ciência, nas Artes… Por que é que temos tanto medo de falhar, se é nessas alturas que aprendemos, que damos o salto? Assumimos que íamos tentar viver nesse espaço a que toda a gente foge, que é o erro, e ver o que acontecia… Acho que, no que diz respeito à questão da diferença de idade, o Alex acusa um pouco mais de pressão na gestão das expectativas dos outros. Até porque ele está mais exposto do que eu, mais facilmente o reconhecem a ele, mas estamos juntos e ele sabe que não o vou deixar pisar em falso. Estou aqui para o apanhar e vice-versa.

Alex: Quando discutimos sobre as palavras que tínhamos escrito no papel, fomos ao dicionário ver a definição de falhanço, e uma delas era “mau êxito” e achámos graça. Pensámos: se é para falhar que seja mal. É uma coisa um bocado antagónica: como é que um êxito pode ser mau? Além disso tem piada, por ser o oposto de “greatest hits”.

A capa foi concebida pelo designer gráfico Bráulio Amado. Qual é o conceito?

Alex: Basicamente demos carta branca ao Bráulio para fazer o que quisesse. Ele ouviu o disco e teve esta ideia de uma capa onde aparecessem várias pessoas e onde cada elemento representaria uma canção do álbum. As nossas mães aparecem, inclusivamente, e isso também foi ideia dele.

Elas gostaram do resultado?

Ben: Só souberam quando o disco saiu [risos].

Alex: A minha mãe ficou muito contente por estar na capa. Ainda em relação ao conceito, o Bráulio usou muito o vermelho, ao contrário do que estávamos à espera, mas isso também está relacionado com o título, Maus Êxitos, porque o vermelho tem uma espécie de conotação negativa. Quando há um sinal de alerta ele é vermelho… O Bráulio estava a imaginar um carimbo vermelho a dizer ‘Failure’.

A diferença de idades traz riqueza musical e troca de influências?

Alex: Isso acontecia bastante no início. A música mais antiga que comecei a ouvir foi muito por incentivo do Ben. Também havia coisas novas que era eu que trazia para cima da mesa. Não conhecia assim tão bem, por exemplo, Fleetwood Mac e ontem passei o dia todo a ouvir. Depois, às vezes, tenho aquelas surpresas de descobrir que determinadas músicas de que gostava muito eram desse artista que estou agora a descobrir.

A sonoridade anos 80 está muito marcada na vossa música. Como chegaram a essa identidade musical?

Ben: Penso que não temos só influências dos anos 80, também temos de uma parte dos anos 90. Às vezes é difícil distinguir. E há muita coisa dos anos 90 que é o Alex que traz. Acho que é o nosso cunho. Se não estiver presente parece que não é o nosso som. Tentamos não ficar presos a uma sonoridade, usamos o que faz sentido. Quando começámos a trabalhar deu para perceber que esse tipo de som funciona bem com a voz do Alex. É um casamento sónico que faz todo o sentido. Tentamos ir atrás de sons que complementem a voz dele.

Foram convidados a participar na edição deste ano do Festival da Canção, mas optaram por pedir à Ana Cláudia que interpretasse o vosso tema, Inércia. Porquê?

Alex: Sempre quisemos fazer isto, foi um momento muito importante para nós. Era um momento tão bonito que achámos que tínhamos que o partilhar com as pessoas que nos são próximas. A canção que fizemos funciona muito bem com a voz da Ana Cláudia.

Nunca colocaram a hipótese de serem vocês a interpretar a canção?

Alex: Sim, passámos várias semanas a discutir esse assunto… Quando recebemos o convite não era uma altura boa para mim a nível pessoal, para me expor a todo o mediatismo que o Festival traz, a ter que lidar com o escrutínio e com os comentários. A Ana Cláudia não só tem o talento, como é alguém que tem a maturidade para saber lidar com isso.

Ben: O disco novo tinha saído há pouco tempo e achámos que fazia todo o sentido partilhar este momento com uma pessoa com quem temos uma ótima relação. E, sinceramente, isso tirou alguma pressão de cima dos nossos ombros.

Participaram recentemente no concerto de apoio a Moçambique. A música também deve ter um lado social de dar voz a quem não a tem?

Alex: Claro que sim.

Ben: A música unifica tudo. Tanto eu como o Alex crescemos a cantar num contexto de igreja, e isso é algo extremamente comunitário. No Festival da Canção, ou no espetáculo de apoio a Moçambique, a experiência foi idêntica. As pessoas podem ser o mais diferentes possível, mas estão sincronizadas no mesmo tempo, com os batimentos cardíacos acertados. Mais do que ser combativa ou de intervenção, a música determina o que tu vestes, a forma como te expressas, como pensas… Mais do que ser uma forma de expressão, penso que é uma forma de comunicação. Tu dizes, alguém ouve, e isso cria uma reação. A nossa relação surgiu assim: eu escrevi uma coisa sobre a qual estava a passar e com a qual o Alex se identificou, e isso levou a uma reação da parte dele. Todos nós temos referências de artistas que provocaram reações em nós.

Em 2016, participaram no concerto de homenagem à Dina pelos seus 40 anos de carreira, no São Luiz. O que retiraram desse encontro artístico?

Alex: Para a Dina o mais importante eram as canções. Ela falava muito sobre a questão das canções terem três vidas: o momento em que as fazemos, o momento em que as pomos cá para fora, e o momento em que elas chegam às pessoas e deixam de ser nossas. Temos que encontrar um lado libertador nisto. Ela respirava com ajuda da botija, e quando subiu ao palco teve de a largar e cantar como se não se passasse nada, e ela estava muito mal nessa fase. Nesse momento era como se não houvesse problemas no mundo, estava tudo bem e a música fazia-nos sorrir.

Ben: A música tem esse poder. É muito frequente termos de tocar quando estamos doentes. É muito comum aos músicos não se estarem a sentir bem fisicamente antes de atuarem e, de repente, há qualquer coisa de mágico a acontecer no palco que faz com que tudo passe. No concerto do Porto, a Dina estava pior e as pessoas não imaginam a força imensa que ela fez para estender as palavras o mais possível. O que eu retive da Dina foi a leveza muito grande para alguém que teve uma vida bem difícil. Isto pode ser um mundo de serpentes, mas devemos tentar manter alguma inocência na altura de criar. Não vamos fazer música ressabiada. Acho que isso é desonesto, e sente-se quando alguém faz isso. Ela é um bom exemplo de quem não queria saber o que os outros pensavam, sendo sempre fiel àquilo que sentia.

Por ocasião do 125.º aniversário do Teatro Municipal São Luiz, a diretora artística Aida Tavares desafiou um conjunto de artistas e criadores a percorrer as memórias daquele que é um dos mais importantes teatros da cidade. De entre esses criadores estão Joana Craveiro e o Teatro do Vestido, que decidiram levar o desafio mais além ao propor uma ocupação integral de todos os espaços do edifício da Rua António Maria Cardoso.

“Sabendo de antemão que os artistas convidados se iriam dedicar mais à história deste Teatro, decidimos debruçar-nos mais especificamente sobre as memórias do fazer teatral”, explica Joana Craveiro. Portanto, “mais do que contar a história do Teatro São Luiz, a nossa proposta passa por criar paisagens poéticas relacionadas não apenas com o espaço, mas com histórias que ouvimos, com memórias pessoais e artísticas dos atores que formam o elenco, com a cidade e o modo como as pessoas comuns a recordam.”

A autora e encenadora encara Ocupação como “um espetáculo em montagem”, talvez mesmo “um pouco anárquico”, feito quase como se fosse “um ensaio”. São cinco percursos, para um total de 65 espectadores, que percorrem cada espaço do Teatro e ao longo dos quais se encontram, por exemplo, fragmentos de peças que nunca se chegaram a fazer, ora por motivos políticos (como A Mãe de Mitkiewicz, por Artur Ramos, em 1972) ora por infortúnios (como As Três Irmãs que ficaram suspensas após o trágico incêndio no Chiado, em 1988). Bem viva, e com particular destaque no espetáculo, está a memória da encenação por Fernando Gusmão de A Voz Humana, de Cocteau, que Maria Barroso interpretou numa única noite, em 1966, antes da polícia política ter irrompido violentamente pela sala e proibido as restantes récitas. “Foi muito importante termos tido o testemunho de um espectador que estava no São Luiz naquela noite”, sublinha Joana Craveiro.

Como é habitual nas criações do Teatro do Vestido, Ocupação dedica um especial enfoque à história do Portugal contemporâneo, visando aqui recuperar também pequenas memórias da cidade e todo um conjunto de histórias que a relacionam com a ditadura e o 25 de Abril. Como sublinha a encenadora, é quase impossível referir o São Luiz e não recordar toda a carga contida na morada do teatro: “esta era a rua da PIDE, e ainda hoje, quando peço a um taxista com mais idade que me leve à Rua António Maria Cardoso se percebe o impacto que um nome de rua pode causar.”

São, assim, todo um conjunto de fragmentos de vidas comuns, de “peças aprisionadas” na memória de um teatro ou os acontecimentos históricos que ainda ecoam entre as paredes de dentro e de fora do São Luiz que este espetáculo-percurso pretende evocar. Uma Ocupação necessária para que, no futuro, a memória não se abandone ao esquecimento.

Têm ambos formação de atores na Escola Profissional de Teatro de Cascais. O que devem a esta instituição e à figura de Carlos Avilez?

José Condessa: A escola tem formado imensos atores ao longo dos anos e tem um leque excepcional de professores que continuam a exercer a sua profissão, e que por isso estão atualizados no tempo. Essa é uma das grandes marcas da escola. O Carlos Avilez, enquanto pessoa e encenador, é quem nos lança no teatro profissional e quem tem apostado mais em nós ao longo destes anos.

Barbara Branco: Devo-lhe a minha carreira toda. O Carlos é o responsável pelo respeito que temos pela profissão, pelo palco e pela representação em si. O Carlos foi o mestre que tivemos e que nos passou tudo isso.

Popularizados pela televisão, consagram uma parte importante da vossa carreira ao teatro. Porquê?

JC: O teatro é a base. Fiz uma formação em teatro, não em televisão ou cinema. No entanto, considero que se um ator souber representar nas três vertentes é um ator completo. Mas acho que a base é sempre o palco pelo contacto direto com o público, pela dificuldade, pela complexidade das personagens e, acima de tudo, pelos grandes textos que temos oportunidade de reviver.

BB: Mais do que gostar, eu preciso de fazer teatro. Acaba por ser a raiz. O teatro dá-nos um contacto com o público que é o nosso maior juiz. O público dá-nos uma emoção e um contacto direto que não temos em televisão e isso é muito importante para um ator, sobretudo para um ator que está a começar.

Ao representar Shakespeare, qual o maior desafio?

JC: Shakespeare é quase perfeito. No Hamlet, por exemplo, que é praticamente a bíblia do teatro, encontramos respostas para quase tudo, até o “teatro dentro do teatro”. Shakespeare, a meu ver, é um autor que acima de tudo entende o ator. Tem uma grande proximidade com a palavra que encaixa facilmente na boca do ator. O texto é sempre muito belo e possui uma grande força. Representar Shakespeare é uma responsabilidade.

BB: Creio que a maior dificuldade de fazer Shakespeare é justamente acartar com a responsabilidade de o representar. Tirando isso, as suas peças são muito generosas para com o ator, no sentido em que o texto nos dá tudo e não precisamos de fazer grande coisa para além de o ler e saborear.

Mais de quatrocentos anos depois, o que mantém Romeu e Julieta atual?

JC: Tudo. Os temas são universais. Morte, vingança, amor/desamor, guerra, ambição, são as palavras-chave das tragédias de Shakespeare. No Romeu e Julieta, o amor, o desencontro e a morte, são as palavras que mais se ouvem ao longo da peça. O amor é sempre universal e intemporal.

BB: Um amor na sua forma mais pura e inocente. No fundo eles são crianças. A Julieta tem 14 anos e o Romeu 16. Um amor hipoteticamente contrariado, porque, afinal, os pais de ambos nunca sabem que ele existe.

A propósito, Julia Kristeva salienta o facto de esse amor nascer do ódio das famílias opostas e de ser propiciado pela noção de interdito e de secretismo. O que pensam?

JC: A nível dramatúrgico isso é verdade. Tudo começa por um desafio: Romeu surge no baile de máscaras da família inimiga onde não devia estar. E, como são jovens e vivem intensamente, conhecem-se, apaixonam-se e morrem em três dias. Se não houvesse ódio, não havia morte e, se calhar, também não havia amor.

BB: Eu vejo o amor da Julieta como algo tão inocente que não consigo pensar no outro lado. Se não houvesse este ódio, será que este amor era igualmente intenso e levado ao limite? É possível…

O facto de serem namorados na vida real ajuda-vos a personificar os eternos amantes de Shakespeare?

JC: Sim e não. A parte boa é que não há barreira a quebrar no sentido de conhecer o colega. E a nível físico, os beijos. Mas, por outro lado, já nos conhecemos e já não se dá a descoberta do outro.

BB: Nós como atores, antes de namorarmos, já nos dávamos muito bem em cena. O facto de namorarmos torna tudo mais rápido porque o contacto físico e a relação com o colega já existe.

JC: No fundo, acho que não ajuda a personagem, mas ajuda o ator porque é uma segurança.

Que contributo pessoal podem trazer a estas personagens tantas vezes representadas?

JC: Para o bem e o mal, é o nosso. Acima de tudo temos muita confiança no nosso trabalho e sentimos ter uma boa peça para mostrar. Temos um elenco muito jovem que torna a peça muito ágil. Estou muito orgulhoso.

BB: Não há atriz com a minha história, com o meu passado, e esse é um contributo singular na forma de experienciar este texto e esta personagem.

Já tinham representado Como Vos Aprouver . Que diferenças encontram na abordagem de Carlos Avilez e de João Mota ao universo shakespeariano?

BB: Apesar de tudo têm linguagens muito semelhantes. O nascimento da Comuna e do TEC (Teatro Experimental de Cascais) é coincidente e contemporâneo. São ambos muito clássicos e transmitem coisas semelhantes por métodos diferentes. O João Mota, porque foi ator, comunica com uma perspetiva de ator. Um dia tínhamos ensaio corrido à noite e à tarde ficámos a jogar à macaca e ao jogo do lencinho. Ele transmite-nos muito este lado de brincar, brincar a sério, brincar ao teatro. E isso mantém-se na peça, porque o teatro é um jogo.

JC: Essa é a marca do João Mota. O primeiro ato parece comédia, repleto de amor, de brincadeira, e também de muito erotismo. Só o segundo ato é que é trágico do princípio ao fim.

Que aspeto da encenação de João Mota gostariam de salientar?

JC: O cenário [de António Casimiro] é muito bonito, exactamente o que existia no Globe no tempo de Shakespeare: duas colunas, três portas e uma varanda. Toda a encenação parte daí, exigindo que as mudanças do espectáculo sejam feitas através da música original de José Mário Branco que não incorpora voz, mas usa muitos elementos de ranger de portas, bater de gavetas, espadas, gritos e assobios que nos transportam numa extraordinária viagem sensorial. É isso que dá o mote à cena…

BB: E o trabalho de luz do Paulo Graça.

Qual o papel que sonham representar no teatro?

JC: Como alguém já disse, é sempre próximo.

BB: Todos os que vierem. Proximamente, a Lulu de Wedekind que vou representar em Setembro, no TEC, sob a direção do Carlos Avilez.

Se é fã de “música da pesada”, o Estádio do Restelo recebe, no início de julho, o VOA – Heavy Rock Festival, com os cabeças de cartaz Slipknot, dia 4 de julho, e Slayer, no dia seguinte.

Também em julho acontece um dos maiores festivais de música do ano, o Nos Alive, no Passeio Marítimo de Algés. Aqui há muitos nomes sonantes e é difícil não gostar do alinhamento. No primeiro dia, 11 de julho, os The Cure dão o mote, colocando a fasquia muito alta. Também nesse dia atuam os nacionais Ornatos Violeta e Linda Martini. Dia 12 de julho destacam-se os Vampire Weekend, e, para acabar em grande, o último dia recebe The Smashing Pumpkins, The Chemical Brothers ou Thom Yorke.

Este ano, o Super Bock Super Rock regressa ao Meco, de 18 a 20 de julho. No primeiro dia há Lana del Rey, mas também o controverso Conan Osiris. Dia 19 pode ver e ouvir Phoenix ou Charlotte Gainsbourg, e, no último dia, destaque para as atuações de Janelle Monáe e Rubel.

Ainda no mesmo mês, Cascais recebe o EDP Cool Jazz, que acontece de 9 a 31 de julho. O cartaz assenta maioritariamente em nomes ligados ao jazz, como Jamie Cullum, Diana Krall ou Jacob Collier, mas há também concertos dos The Roots, Tom Jones, Jessie J, Kraftwerk ou os nacionais HMB e Best Youth. Também confirmada está mais uma edição do Sol da Caparica, mas ainda não são conhecidas datas nem artistas.

Numa vertente mais citadina, Lisboa receberá, como habitualmente, mais uma edição do Jazz em Agosto, na Gulbenkian, o Jazz im Goethe Garten, no Goethe-Institut, ou o Somersby Out Jazz, que espalha boa música por vários jardins da cidade.

[em atualização]

Sophia de Mello Breyner Andresen foi um dos grandes nomes da poesia de língua portuguesa do século XX cultivando, segundo António José Saraiva e Óscar Lopes “em imagens clássicas mediterrâneas, a identificação do eterno com a realidade humana e suas aspirações à justiça”. Os restos mortais da escritora repousam no Panteão Nacional, não longe da casa onde viveu, na Travessa das Mónicas, n.º 57, ao Miradouro da Graça que tem agora o seu nome e o seu busto em bronze de autoria do escultor António Duarte. A realidade confirma os versos de Sophia: “(…) Mesmo que eu morra o poema encontrará/ Uma praia onde quebrar suas ondas.”

Ao longo deste ano, a Comissão das Comemorações do Centenário de Sophia de Mello Breyner Andresen, sediada no Centro Nacional de Cultura, propõe um vasto programa para celebrar o centenário do nascimento dessa “grande poeta e uma exemplar figura moral, cívica e cultural, que nos inspira e desperta, desafia e renova”, como se pode ler no Manifesto subscrito pela Comissão.

Até ao verão, destacam-se: uma evocação de Sophia a propósito das comemorações do 25 de abril, nos Jardins do Palácio de São Bento; uma tarde de mesas-redondas, seguida da leitura dos poemas de Sophia sobre Fernando Pessoa (30 de abril, às 15h, no Museu de Lisboa – Palácio Pimenta); uma exposição de obras de Maria Helena Vieira da Silva e Arpad Szenes presentes na coleção privada de Sophia, nas instalações do museu/fundação dos artistas, no Largo das Amoreiras; um colóquio de dois dias na Fundação Calouste Gulbenkian, com a presença dos maiores especialistas nacionais e internacionais da obra da poeta (16 e 17 de maio); e um concerto da Orquestra Sinfónica Juvenil, que inclui uma obra inédita para coro e orquestra, composta por Christopher Bochmann, a partir de um poema de Sophia.

Toda a programação, e mais detalhes sobre a celebração podem ser encontrados no site oficial do Centenário de Sophia de Mello Breyner Andresen.

Em 2019 comemoram-se 45 anos do 25 de Abril. Se, por um lado, a data celebra o início do processo de democratização do país, é também um momento de reflexão sobre o que ainda falta para que os ideais de Abril sejam plenamente alcançados. É por estes dois caminhos que a programação Abril em Lisboa se desdobra.

Depois dos pianos colocados pela cidade há um ano, um dos principais destaques da programação passa por colocar uma dúzia de músicos à disposição do público para que este os conduza, numa iniciativa chamada Liberdade para Dirigir. Assim, cada um de nós pode ser maestro por momentos no Largo da Graça (dia 19), na Praça do Oriente (dia 20), no Jardim da Estrela (dia 21), no Largo Trindade Coelho (a 22) ou no Aeroporto de Lisboa (dia 23).

Ainda para o grande público, a Praça do Comércio vai acolher Memórias de Abril, um espetáculo de video mapping imersivo a 360º (24 de abril a 1 de maio) e Fausto Bordalo Dias apresenta-se em concerto, acompanhado por banda e orquestra, na noite de 24 de abril.

As comemorações passam ainda por abrir as portas do edifício dos Paços do Concelho (25 de abril), para escutar contos no Parque do Vale Grande, na Ameixoeira (dia 23), ou por festejar com toda a família no Jardim Mário Soares, ao Campo Grande (dia 25, pela manhã). No Museu do Aljube – Resistência e Liberdade durante todo o mês, há um programa intenso de entrada livre que inclui conversas, uma instalação (com concepção plástica de Ambrósio), exposições de fotografia, música, poesia e atividades destinadas aos mais jovens.

No campo do pensamento e da reflexão, destaque para mais uma edição do Festival Política, no Cinema São Jorge (25 a 28 de abril) e para um ciclo de conversas, a decorrer em várias bibliotecas de Lisboa, subordinado ao tema Abril e os direitos LGTBI.

Toda a programação está disponibilizada aqui.

paginations here