O díptico de Mickaël de Oliveira inscreve-se numa tetralogia que o dramaturgo e encenador português, nascido em Paris, dedicou à reflexão sobre questões políticas, e na qual estão incluídas, para além das duas peças que compõem Sócrates tem de morrer (2017-18), No(s) Revolution(s) (2015), A Constituição (2016) e A Sauna (2017).

Em A Morte de Sócrates, Oliveira parte de Fédon, de Platão, para acompanhar os últimos dias de Sócrates (interpretado por Albano Jerónimo) na prisão, à espera da execução. Ali, vários amigos íntimos equacionam a fuga, apesar do filósofo estar convicto de que a morte será preferível à vida. Depois de os convencer da inevitabilidade do destino para si traçado pelo tribunal ateniense, começa a arquitetar-se a utopia de um mundo livre, através da formação de um grupo terrorista e de uma Academia que perpetue, para lá da vida, o seu pensamento.

Em A Vida de John Smith, o filósofo acorda do longo sono da morte no corpo de John Smith e, muito provavelmente, num outro planeta. Aos amigos que conheceu, enquanto Sócrates, junta-se um trio de fiéis seguidores da Academia que o irão guiar pelo mundo que germinou da utopia, e que forma uma comunidade que dá primazia à alma em detrimento do corpo. Porém, uma ameaça real e humanamente monstruosa está prestes a surgir.

Apesar de construídos como episódios de uma só peça, os espetáculos podem ser vistos individualmente.

Aparentemente, o vosso trabalho é muito diferente mas, o certo é que esta é a segunda vez que encenam juntos…

Ricardo Neves-Neves (RNN) – Tanto a João como eu fazemos um trabalho mais parecido do que aquilo que aparenta…

Maria João Luís (MJL) – Até podemos não ter o mesmo gosto – aliás, como se comprova pela forma como viemos vestidos! Mas, vendo bem, tudo combina, mesmo que não se perceba porquê. [risos]

Mas gostaríamos de tentar perceber como combinam, ainda mais com um texto como o de Carroll…

RNN – Há determinadas zonas… a João tem uma proximidade muito forte com o surrealismo e eu com o non sense e o absurdo. A Alice é um texto com muito destes dois géneros: há muito de surrealismo no non sense e no absurdo e há muito de non sense e absurdo no surrealismo. E, para mim, fazer a Alice parte de uma vontade de continuar a trabalhar autores que tocam o absurdo, desde as aproximações que fiz a [Edward] Albee, a Martin Crimp, a Copi ou a [Karl] Valentin (que, por sinal, a João encenou antes de mim). O Lewis Carroll faz, digamos assim, parte desse estudo que tenho vindo a realizar e que encontra lugar nos espetáculos que tenho encenado.

MJL – Também me interessa esse lado de pesquisa. Apesar do meu universo ser mais em torno do surrealismo, ou a procura do que isso é – as explicações nunca me convenceram, acho-as mesmo vagas, e há uma coisa de que estou certa: a expressão “isto é surrealista” não se aplica de todo! Analisando bem, o apelo da Alice remonta ao tempo em que tive as bandas de rock e me ocorria esse universo, como se pudesse transportá-lo para uma zona de rockalhada pura que extravasasse com tanta energia todas as possibilidades através da música. Até porque, à semelhança do rock, este é um texto de extrema irreverência.

Isso justifica a música ao vivo no espetáculo, e mais concretamente a presença da banda rock Sinistros?

MJL – Tanto eu como o Ricardo gostamos muito de música nos espetáculos. Mas, para além do rock dos Sinistro, vamos ter uma banda de jazz em palco. E ainda 14 atores a interpretarem as 48 personagens do romance.

Como é que nasceu a vontade de adaptar o livro?

RNN – Como o Conto de Natal correu tão bem, a João desafiou-me logo para fazermos uma Alice. E aquilo despertou-me para uma memória do verão de 2004 quando, durante as férias do Conservatório, li o romance. Tem piada que o meu livro está todo inchado por causa daquele número do ir à água, vir a onda e molhar tudo. [risos]

MJL – Pessoalmente, considero o livro belíssimo e lê-lo do ponto de vista da protagonista ser uma criança é delicioso. Se retirarmos as interpretações freudianas, toda a psicanálise e tantas outras perspetivas, o que fica é um texto de uma riqueza incrível que nos permite a todos voar e fazer uma interpretação livre. Aliás, ver a Alice no País das Maravilhas da perspetiva dessa criança que está a crescer, que está prestes a entrar na idade adulta, perceber que ela é educada e detentora de uma enorme inteligência, capaz de ver mundos, é magnífico.

Mas, nesta vossa adaptação, propõe-se ao espectador uma perspetiva concreta sobre o romance?

RNN – O texto oferece muitas possibilidades – basta lembrar que já tocou todas as artes, do cinema ao teatro, da dança à banda desenhada. Há um risco grande em apontar uma perspetiva determinada, precisamente porque toda a gente o conhece e tem uma opinião. Dentro da enorme irreverência de que a João falava, a Alice permite múltiplas leituras. É como se tivesse uma dignidade própria, uma consciência do seu lugar no mundo. Daí que, enquanto fazia a adaptação e a íamos discutindo, percebemos que poderíamos lê-lo como um texto diretamente político. Cheguei a pensar, por exemplo, que poderíamos fazer a Alice como Che Guevara em Cuba [risos], precisamente porque, há tiradas que seriam viáveis nesse contexto…

MJL – Poderia muito ter sido, porque a Alice é uma criança que descobre, a dada altura, como dizer “não”, e isso pode ser político. Mas, podemos meramente entendê-lo como sintoma da entrada na idade adulta, do assumir aquilo que ser quer e não quer, de ter e afirmar uma opinião. Talvez o livro seja tão só isso. Tal como pretendemos que o nosso espetáculo seja, até porque é um objeto feito com uma enorme liberdade criativa.

RNN – Em suma, todas as conclusões que o espectador possa tirar acontecem do mesmo modo que nós tiramos enquanto leitores, ou seja, não vamos impor-lhe um outro contexto, um outro espaço, um outro tempo. São aquelas palavras, é o século XIX, é a Inglaterra Vitoriana.

Como é que se coloca num palco uma obra tão simbólica e visual, repleta de personagens antropomórficas e com dotes que extravasam leis da física, por exemplo?

RNN – Temos a sorte de estar a trabalhar com a cenógrafa Ângela dos Santos Rocha que concebeu um cenário que mexe muito com a encenação: um espelho gigante que vai permitir criar ambientes, desafiar a gravidade, colocar atores a nadar, a voar, permitir truques que se justificam no nosso conceito de trabalho. E depois há toda uma equipa muito experimentada, com a Cidália Espadinha na caraterização [responsável pelo extraordinário trabalho no espetáculo de Neves-Neves e Filipe Raposo Banda Sonora], a Rafaela Mapril nos figurinos, o Pedro Domingos na luz, etc.

É um espetáculo para crianças?

RNN – É um espetáculo para todos aqueles, crianças e adultos, que tenham sentido de humor e imaginação para o receber. Acho que nada impede uma criança de seis anos de o ir ver e gostar, mas acho que para ser recebido de uma forma plena, um pouco mais de idade será o acertado. E tudo porque há a questão da linguagem, o modo como a dominamos, e ela define sempre o modo como encaramos o mundo. Não é, propriamente, preciso ser criança para o ver, até porque rir e sonhar não pode ser uma coisa do passado.

MJL – Essa questão da linguagem é muito importante. Afinal, este é um texto que permite cortar com uma lógica de pensamento: as palavras guiam-nos, mas não se impõem, não nos caem em cima e nos esmagam. Alice é um livro onde a linguagem está constantemente a ser desfeita e a lógica a ser ludibriada. O nosso espetáculo é-lhe fiel, por isso, diria mesmo que precisamos que os espetadores sejam como a Alice: vão atrás do coelho, entrem na toca e corram atrás dele.

Maria Teresa Horta

Estranhezas

“De súbito Dürer… / a asa que pintaste / há séculos / ganha voo/ com a sua dúctil / e indócil beleza / Com a sua estranheza”. O signo da asa, que a capa de Dürer bem afirma, paira sobre o mais recente livro de poemas de Maria Teresa Horta. Sem iludir (como nos demais livros não-temáticos) uma unidade essencial, «Estranhezas» desdobra-se por sete capítulos que não encobrem uma continuidade quase vital: No Espelho, Paixão, Da Beleza, Alteridades, Tumulto, Ferocidades e À Beira do Abismo. É que se o eu horteano está bem patente nos primeiro, segundo e último capítulos, os outros e outras de Alteridades, Tumulto e Ferocidades são magníficos desenhos traçados pela mesma mão que escreveu os primeiros. Lê-se este livro como quem “chora de beleza” ao subir as escadarias do Louvre e vê de, “asas abertas”, “um belíssimo anjo degolado na sua veste feminina”: a Vitória de Samotrácia.

Dom Quixote

Maria Filomena Mónica

Nunca Dancei num Coreto

Há um momento na vida em que a generalidade das pessoas começa a pensar em coisas que ficarão definitivamente por fazer. Esta espécie de nostalgia do não acontecido é própria de um estado melancólico que se deseja efémero. Efémero é também o adjetivo que Maria Filomena Mónica (MFM) usa para caracterizar a escrita para jornais. Qual o interesse de ler hoje uma crónica do dia anterior, da semana passada ou com alguns anos? A resposta não está no assunto, que poderá ter ficado desatualizado, mas na sobriedade da escrita e na acutilância do pensamento. Nenhum texto, por curto que seja, será então passageiro. É isto que encontramos nas crónicas de MFM, que nos últimos sete anos têm vindo a ser publicadas quinzenalmente no Expresso. Sejam os assuntos mundanos ou privados, a qualidade é a mesma. Nunca um excesso de sentimentalidade manchará uma memória pessoal, assim como nenhuma observação de carácter sociológico dispensa a objectividade dos números que reforçam a argumentação da autora. RG

Relógio D’Água

Margaret Atwood

A Odisseia de Penélope

As recentes adaptações televisivas de The Handmaid’s Tale e Alias Grace tornaram a escritora Margaret Atwood numa celebridade. Porém, a autora, eterna nomeada ao Nobel de Literatura, era já um nome de culto entre os leitores mais atentos. The Handmaid’s Tale, originalmente publicado em 1985, vendeu milhões de exemplares, deu origem a um filme (com argumento de Harold Pinter e realização de Volker Schlöndorff), a uma ópera de Poul Ruders e afirmou-se como alegoria política digna de Admirável Mundo Novo ou de 1984. Lamentavelmente, esta notoriedade não se estende à sua notável obra poética, remetida à semiobscuridade pela fama de romancista. Penélope é uma figura de mulher imortalizada pelas suas virtudes passivas: durante 20 anos esperou fiel e pacientemente o regresso a casa do marido, Ulisses. Protagonista desta versão da “odisseia no feminino”, revela-se uma criatura inteligente e pragmática, que com profundo espirito crítico desfaz mitos e repõe a sua visão da realidade, com a mesma habilidade com que tece e destece os fios do seu tear.

Elsinore

Patrick Modiano

Lembranças Adormecidas

“Paris, para mim, está juncada de fantasmas, tão numerosos com as estações de metro e todos os seus pontos luminosos, quando carregávamos nos botões do painel de correspondências”. No seu primeiro romance pós-Nobel, Modiano escreve sobre a memória de seis mulheres encontradas e perdidas pelo narrador nos anos sessenta, Uma personagem refere-se a uma dessas silhuetas femininas como “alguém que caminha ao lado da sua vida”. Há, de facto, algo de espectral neste conjunto de mulheres que surgem não se sabe de onde e desaparecem sem deixar rasto. O protagonismo pertence, porém, como vem sendo habitual na obra do autor, à cidade de Paris, mais concretamente às suas ruas onde estes encontros e desencontros têm lugar. Existe qualquer coisa de livro sonhado neste belíssimo romance, sublinhado desde logo pelo título: Souvenirs Dormants (Lembranças Adormecidas): um conjunto de recordações que se esfumam “ como as palavras que acabamos de ouvir num sonho e nos fogem ao despertar.”

Sextante

João Carlos Alvim

A Confraria dos Espectros

João Carlos Alvim foi co-fundador da Assírio & Alvim, em 1972, e director editorial das Publicações Dom Quixote e da Bertrand. Mais tarde co-fundou a Bizâncio e foi consultor editorial para a Livros do Brasil, a Ulisseia e a Campo das Letras. Traduziu alguns autores que muito aprecia (Isaac Bashevis Singer, Marguerite Duras, Éric Vuillard). O seu primeiro romance, A Confraria dos Espectros, é uma história romântica e dramática, cheia de melancolia e de ação, sobre a imparável ascensão da Europa liberal e as ilusões dos que tentaram opor-se-lhe. A narrativa inicia-se em Lisboa, em Julho de 1833 e estende-se até Nova Iorque, no ano de 1911. Qual a influência da Confraria dos Espectros no reordenamento político da Europa? Que intrigas se produziram, nesses anos do século XIX, entre os gabinetes dourados da realeza e da diplomacia, as alcovas e os salões das grandes figuras da época e a escória das ruas e do crime?

A Esfera dos Livros

João de Melo

As Coisas da Alma

O volume As Coisas da Alma e Outras histórias em Conto reúne 18 curtas narrativas. Desses contos, 15 pertencem á edição original e a duas edições datadas de 203 e 2005. Dos restantes um é inédito e os outros dois, em versão mais elaborada, provém de publicações de circunstância. São histórias sobre um filho que procura o pai que nunca conheceu, um homem que quer o funeral discreto e mais humilde possível, um marido que vive sob o domínio da mulher, uma criança que assiste á partida da tia decidida a emigrar para o Brasil ou um professor de história divido entre a atracção pelo corpo atlético de uma mulher e amabilidade de outra. Retratos sensíveis da condição humana naquilo que (citando a frase de Teixeira de Pascoaes que serve de epígrafe à presente edição) mais tem de “imanente”: a alma. Os contos já conhecidos sofreram significativas alterações na prosa, assim justificadas pelo autor: “Fi-lo com toda a naturalidade: julgo pertencer ao número dos descontentes por natureza e a paixão – que nunca dão por finda a obra começada.”

Dom Quixote

Inês Fonseca Santos

José Saramago, Homem-Rio

Serralheiro mecânico, escritor, editor, crítico, tradutor e jornalista, José Saramago, prémio Nobel de Literatura, foi múltiplo como só um escritor o sabe ser. O escritor é um homem-rio “com tantas margens quantas as palavras que existem”. O “lugar onde desagua, onde termina, toda a gente sabe que um escritor só morre quando desaparece o seu último leitor”. Com magníficas ilustrações de João Maio Pinto, de uma sugestiva linguagem pop, esta é a obra ideal para introduzir novos leitores na vida e obra de José Saramago.

Pato Lógico/INCM

Jules Verne

Miguel Strogoff

O mundo possui seis continentes: Europa, África, Ásia, América, Austrália e Júlio Verne.” Desta forma se referiu o escritor francês Claude Roy ao pai do romance de antecipação científica. Jules Verne (1828/1905), senhor de um singular poder visionário, descreveu, com um misto de realidade e fantasia, a conquista da terra, dos mares e do céu. Múltiplas gerações de leitores cresceram na companhia das suas obras. Apesar dos avanços da ciência e da tecnologia, os seus livros permanecem como um dos mais perfeitos exemplos da celebração do espírito de aventura humano. Miguel Strogoff, clássico do romance de aventuras e impressivo retrato da Rússia, nação dividida por várias culturas e realidades, que o autor nunca visitou, mas que conhecia através de relatos de colegas da Sociedade de Geografia. O protagonista, correio secreto do Czar, é enviado numa perigosa missão secreta para evitar a derrocada do império.

E-Primatur

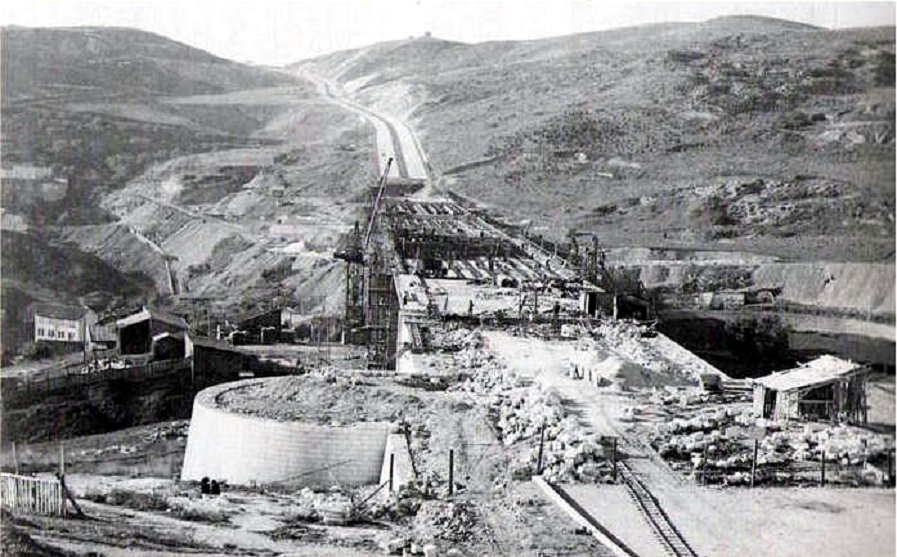

O engenheiro Duarte Pacheco foi Presidente da Câmara Municipal de Lisboa por apenas alguns meses. Ao contrário do epíteto que lhe dedicou poeticamente Cotinelli Telmo e que serve de título a este artigo, para além de sonhador, Duarte Pacheco foi um impressionante fazedor a quem o Governo recorreu quando era preciso concretizar e depressa. Foi o que aconteceu em 1938, quando é de novo chamado ao Governo, para que se possam cumprir os ambiciosos projetos nacionais então lançados, entre os quais a Exposição do Mundo Português, o Plano da Costa do Sol e a consequente transformação da zona ocidental da cidade.

A sua presença em Lisboa remonta a 1917, quando se matricula no Instituto Superior Técnico (IST). Nascido em Loulé, a 19 de abril de 1900, Duarte José Pacheco foi o quarto filho de um total de onze, quatro rapazes e sete raparigas, de uma família de classe média alta, com ligações à administração pública e à política. Seu pai foi Chefe de Repartição de Finanças de Loulé, monárquico convicto e membro do Partido Regenerador e seu tio, Governador Civil de Faro. Órfão de mãe aos seis e de pai aos catorze anos de idade, concluiu o liceu em Loulé e Faro, com média de 17 valores. O seu irmão mais velho, Humberto, matriculou-se em 1916 no Instituto Superior Tècnico, Duarte seguir-lhe-ia os passos um ano mais tarde e com ele partilharia residência, na Rua do Século.

O IST viria a ser, em muitos aspetos, o modelo que Duarte Pacheco aplicaria com tanto sucesso ao longo da sua vida. Desde logo pelo entendimento que os objetivos perseguidos com afinco se podem sobrepor aos constrangimentos formais: a sua nomeação como professor interino e logo depois ordinário foi uma exceção no meio académico, onde a sua juventude e falta de currículo levantaram fortes objeções. Por comparação, o seu companheiro em tantas obras, Porfírio Pardal Monteiro, demoraria 12 anos a fazer o mesmo percurso. Convém aqui recordar que o IST funcionava em instalações consideradas desadequadas e mesmo anti-higiénicas (merecendo o cognome de Barracão da Boavista) e que há anos que o seu fundador e primeiro diretor, Alfredo Bensaúde, lutava por novas instalações que estivessem à altura das exigências modernas do ensino. Duarte Pacheco foi reconhecido como instrumental neste processo, o homem que seria capaz de fazer acontecer a revolução. Nos dois anos que decorreram entre a conclusão do curso de Engenheiro Electrotécnico e a sua admissão como professor, desenvolveu a amizade com Caetano Maria Beirão da Veiga, que se provaria fundamental. Este professor catedrático de Contabilidade, foi por diversos períodos diretor interino do IST e também vereador da Câmara Municipal de Lisboa (1923), para além de administrador delegado da Empresa Nacional de Publicidade, detentora do Diário de Notícias. Os dois desenvolveram o que Beirão da Veiga mais tarde classificaria de uma amizade quase paternal, e através dele, Duarte Pacheco terá tido acesso a muita informação crucial para o projeto do novo edifício do Técnico.

Como professor efetivo a partir de 1926, Duarte Pacheco teve acesso ao Conselho Escolar. Na sua primeira participação, usou da palavra para explicar a sua opinião e o método que viria a usar ao longo da vida: análise das situações, identificação dos erros, definição de prioridades e construção de soluções. Neste caso a solução que apresentou foi a de fazer pressão junto dos poderes públicos, particularmente do Ministro do Comércio, defendendo que a reforma do ensino pretendida pelo governo deveria estar consubstanciada numa obra concreta, as novas instalações do IST. A resposta do poder político veio em 1927, com a publicação de legislação que consagrou as pretensões do Técnico, tendo sido também nesse ano que o Conselho Escolar delegou em Duarte Pacheco a coordenação da operação. É da sua iniciativa a escolha do terreno para o novo IST. A 25 de fevereiro desse ano de 1927, Duarte Pacheco informara o Conselho Escolar de que já tinham sido iniciadas conversações com o proprietário do terreno, no Arco do Cego, nas imediações do primeiro e ainda inacabado bairro social de Lisboa. Com acesso ao crédito disponibilizado pelo Estado, o IST procede à aquisição de uma área de terreno bastante superior à estritamente necessária para o projeto, sem qualquer ilegalidade, visto que estava consignada na lei (Decreto 13 113 de 1 de Fevereiro de 1927). Estas parcelas suplementares viriam a ser negociadas com instituições do Estado e com particulares, gerando mais valias para financiar o IST. Para além de prédios de rendimento refira-se o caso do Instituto Nacional de Estatística e da Casa da Moeda, ambos edificados em terrenos do Técnico. Ao tornar-se indissociável da obra, torna-se lógico que Duarte Pacheco tenha sido nomeado Diretor do Instituto, ainda que tivesse apenas 27 anos. O facto é que, como se veio a dizer mais tarde, antes de Duarte Pacheco, nada se conseguiu e depois dele, pouco se acrescentou. Enquanto foi vivo, o Engenheiro sempre acarinhou este projeto e depois da sua morte, não se chegariam a construir o Pavilhão de Hidráulica e o Laboratório de Máquinas previstos no plano inicial. O complexo do IST é considerado a primeira grande obra pública moderna e foi também o primeiro alicerce da reputação de Duarte Pacheco.

É de referir que o trabalho de Duarte Pacheco não se restringiu à obra. Também no plano estrito da educação foi interventivo na modernização do ensino, o que lhe terá justificado o convite para integrar o governo de Vicente de Freitas, na qualidade de Ministro da Instrução Pública. É já como ministro e em virtude das suas demonstradas qualidades de persuasão que lhe é acometida a célebre tarefa de convencer um renitente Oliveira Salazar a aceitar a pasta das Finanças, com o sucesso que se sabe.

Com a criação do Ministério das Obras Públicas, a 5 de Julho de 1932, Duarte Pacheco vai aplicar o seu método de trabalho já testado: estudo dos problemas, constituição de equipas técnicas multifacetadas, planeamento e execução. Seguidamente, criar os instrumentos legais que se adequassem ao plano e à celeridade da ação.

Do seu legado relativo a Lisboa, vale a pena referir dois instrumentos estruturantes que marcaram o desenvolvimento da cidade, o Plano Diretor de Lisboa e o Plano de Urbanização da Costa do Sol (PUCS), desenvolvidos com o apoio de dois experientes urbanistas, Donat Alfred Agache e o seu colaborador Etienne de Groer.

Ao estabelecer as regras e o fundamentos para a atuação ao nível das obras públicas e, com base nestas premissas planear o desenvolvimento, Duarte Pacheco ficará associado à grande maioria das principais obras do país durante largos anos. Muitas das suas directivas estiveram em vigor até aos anos 90 do século passado. A sua morte prematura e trágica num acidente automóvel em Vendas Novas no dia 16 de dezembro do 1943 levou a que o Engenheiro não assistisse à conclusão de muitos dos projectos que lançou. Ao observar de relance o seu percurso, fica-se com a sensação de que provavelmente não o afetaria estar ausente das inaugurações e que era em tudo o que as precedia que se realizava pessoalmente.

Como seria de esperar, nem tudo foi consensual no percurso de Duarte Pacheco. Em virtude das expropriações que os seus planos implicaram, em 1938 uma comissão de técnicos industriais, comerciantes e representantes de proprietários, envia uma carta ao Ministro do Interior, criticando duramente a atuação de Duarte Pacheco. Acusavam-no de megalomania insana, de ter transformado a CML num manicómio Municipal e numa Câmara de Negócios e de favorecer amigos como Pardal Monteiro e Cristino da Silva. Para rematar, um insulto supremo, o de parecer um bolchevista encapotado e inimigo do Estado Novo, ao atacar a propriedade privada.

A magnitude da sua intervenção gerou, por outro lado, comparações um tanto expectáveis com o Marquês de Pombal. Se Pombal fez o centro da cidade, Duarte Pacheco projectou a sua expansão e organização. Como refere Sandra Vaz Costa na obra já citada e que é a principal fonte deste artigo, Pombal e Duarte Pacheco, salvaguardadas as diferenças de escala, chamaram ao Estado a autoridade e a competência na ordenação do território e planificaram e construíram a cidade num modelo maior que a vida de um governo ou de uma geração.

No âmbito desta efeméride, o Gabinete de Estudos Olisiponenses organiza uma mostra alusiva à vida e obra do Engenheiro Duarte Pacheco, e apresenta uma conferência de Sandra Vaz Costa no dia 15 de novembro, pelas 18h30, intitulada Lisboa: a obra capital de Duarte Pacheco.

CRONOLOGIA

19 abril de 1900 – Nascimento em Loulé

1917 – Ingresso no Instituto Superior Técnico

1923 – Termina o Curso de Engenharia Electrotécnica com 19 valores

8 de outubro de 1925 – Professor Interino de de Matemáticas Gerais

1926 – Professor ordinário e Diretor Interino do IST

10 agosto 1927 – Diretor do IST

19 abril 1928 – Ministro da Instrução Pública

10 novembro de 1928 – Regressa à Direção do IST

5 julho 1932 – Ministro das Obras Públicas e Comunicações (MOPC)

18 janeiro de 1936 – Regressa à Direção do IST

1 janeiro de 1938 – Presidente da CML

26 maio 1938 – Ministro das Obras Públicas e Comunicações

16 novembro de 1943 – Falecimento

Nem o tempo vence o mito e, não fossem as vicissitudes da vida, Don Juan teria sobrevivido à Lisboa deste século, entre hordas de turistas e obscuras oportunidades de negócio. Mas, a arte da sedução já não é o que era e o mais venturoso dos libertinos acaba tolhido por uma facada em plena Avenida da Liberdade. Até esse derradeiro acontecimento, o sedutor não deixa os seus atributos por mãos alheias e, com maior ou menor dificuldade, por entre conquistas, trapaças, artes mágicas e saltos no tempo, não há morto nem vivo que lhe consiga deitar a mão. Se bem que ser Don Juan nos dias que correm não é propriamente como sê-lo no seu tempo. E isso, como se percebe na segunda parte da peça, pode acabar em desfecho trágico.

Escrita por Pedro Gil após uma visita ao Aljube, onde o ator e encenador recordou o rol de “Nãos” do salazarismo – NÃO discutimos a pátria, NÃO discutimos a autoridade, NÃO discutimos a família, NÃO discutimos o trabalho e NÃO discutimos Deus –, Don Juan esfaqueado na Avenida da Liberdade é uma comédia “mirabolante” sobre o famoso “vilão que questiona as coisas e deixa atrás de si um rasto de destruição. Mas sempre com qualidade!”

“Foi desde sempre uma personagem que me fascinou e, quando me deparei, no Aljube, com aqueles Nãos ali inscritos ocorreu-me que quem melhor do que esta figura os poderia subverter e destruir com elegância e sedução”, conta o autor. “Don Juan é, por excelência, o blasfemo, o anti patriótico, o amoral, o aventureiro”, uma figura do século XVII que até pode encaixar como uma luva neste século XXI, “onde o grande negócio é a mentira”, como se perceberá na peça, quando o sevilhano decide liderar, através do YouTube, uma seita que fatura com o embuste.

Num espetáculo que recorre saudavelmente ao engano, ao ridículo e ao grotesco, Pedro Gil justifica a opção de trazer para os dias de hoje Don Juan pela acutilância de “trabalhar, literalmente, um clássico que produziu em todas as artes largas centenas de versões”. A leitura que Gil faz do mito pauta-se pelo humor, e até pela imprevisibilidade de situações caricatas em catadupa que, ao longo de mais de duas horas, trocam por completo as voltas ao espectador. Sem pruridos nem pingo de moralidade, como convém ao caráter do libertino aventureiro de Sevilha. Aquele que, afinal, encontrou a morte em Lisboa, tantos séculos depois das suas mais célebres façanhas.

Se a literatura e a poesia portuguesa são reconhecidas internacionalmente, porque será que a dramaturgia não o é? Estaremos mesmo condenados à opinião de que existe “um atraso crónico do teatro português”? Questões como estas serviram de premissa ao coletivo Teatro Praga para explorar no teatro português motivos para compreender o porquê de algumas opiniões e constatações. E nada melhor do que pegar em 10 peças da dramaturgia nacional e compor um Worst of (que é como quem diz “as piores 10”).

“Consideramos este espetáculo um lamento celebratório por não termos um Shakespeare, um Molière, ou por não termos tido em Portugal autores como os do ‘século de ouro’ em Espanha”, explica Pedro Penim. Sem medos nem receios de afrontar o cânone, os Praga abrem este seu Worst of com – “oh tamanha heresia”, dirão alguns – Frei Luís de Sousa de Almeida Garrett.

É o primeiro momento, com os atores habituais dos Praga a entregarem-se, sem reservas, a duas cenas emblemáticas de uma das peças mais celebradas da dramaturgia nacional, enquanto fora do diorama, por onde há-de desfilar o restante conjunto de outros “tesouros” pouco abonatórios da qualidade da dramaturgia nacional, um entediado Rogério Samora, acompanhado de São José Correia, Márcia Breia e Vítor Silva Costa, esgrimem frustrações sobre as impotências do teatro português.

A Garrett, seguem-se outras: o celebrado Felizmente há Luar, de Stau Monteiro; o Figado de Tigre, de Francisco Gomes de Amorim; ou o Monólogo do Vaqueiro de Gil Vicente. E ainda excertos de Bernardo Santareno, Alfredo Cortez, Correia Garção, Júlio Dantas, André Brun… E, como o mal é geral, ultrapassa o curso dos tempos e galga visões e perspetivas, o Teatro Praga não se exclui deste top 10 do pior. Em bom português, “tínhamos que atolarmo-nos na merda e não ficar impunes!” Por isso, a peça conclui-se, precisamente, com a própria peça dos Praga.

Haverá salvação para o teatro português? Pedro Penim e Vieira Mendes olham-se e esclarecem: “O teatro não tem de ser todo bom e assumir isso pode ser uma experiência libertadora”. Que se liberte então, sem concessões nem preconceitos, esta “grande merda” que é o teatro português.

Numa cidade costeira do norte de África, um homem europeu seduz uma jovem mulher local. Ele promete levá-la para lá de todo o mar que se lhes depara; ela deseja percorrer com ele tudo o que fica para além daquele mar. No entanto, como numa tempestade que subitamente emerge, algo de trágico estará preste a acontecer.

Pela primeira vez, a peça Retrato de Mulher Árabe que Olha o Mar do autor italiano Davide Carnevali é representada no estrangeiro, numa produção dos Artistas Unidos, encenada por Jorge Silva Melo. Para o encenador, o texto, do qual assume gostar particularmente, é “uma versão de Madame Butterfly e das odaliscas de Matisse”, “uma história típica do ‘orientalismo’” (com Eduard Said bem presente), onde o autor introduz “tantos dos nossos dramas de agora”, nomeadamente o medo do outro e a relação entre culturas distintas.

Jogando com subtilezas e pontuais ambiguidades para caracterizar os seus protagonistas, Carnevali recusa apresentar uma visão estereotipada da mulher “árabe” (ela insurge-se recorrentemente contra ser assim considerada, denunciando mesmo a ignorância dos estrangeiros) e, ao mesmo tempo, do próprio homem europeu. Ela rejeita, precisamente, o padrão da “mulher árabe”, afirmando-se “livre” e “vinda de uma família de visões amplas”; ele é, como indica Silva Melo, “um homem dividido, frágil, inseguro”, independentemente de sustentar “o fantasma sexual da odalisca”, que lhe induz uma certa virilidade eurocêntrica e, consequentemente, colonialista, de superioridade sobre os locais.

Esta história de paixão e vingança contada em dez cenas é, também, uma reflexão sobre a incomunicabilidade. Como refere a tradutora da peça para francês, Caroline Michele, “a questão da língua, omnipresente [Carnevali, no texto original, aponta que os personagens “falam línguas diferentes, que não conhecemos, não conseguimos distinguir”], é consequentemente colocada, desenvolvida, e com ela a da tradução, dos seus pontos fortes e das suas limitações: porque todas as personagens lutam e jogam com a arma que é a sua língua, o seu dialeto, à vez aproximando-se e afastando-se do outro.”

Para além de Inês Pereira e João Meireles nos papéis principais, Retrato de Mulher Árabe a Olhar o Mar conta ainda com interpretações de Nuno Gonçalo Rodrigues e Margarida Correia. E, para acentuar o mar que separa as margens, Jorge Silva Melo decidiu introduzir várias telas do pintor Pedro Chorão, pois “se há alguém que fale das águas transparentes do sul, é ele.”

Bernardo Santareno

O Judeu

“Ninguém é completamente inocente”. Esta deixa proferida pela personagem do Inquisidor-mor na peça o Judeu, de Bernardo Santareno, podia facilmente ser atribuída à polícia política do Estado Novo. Este texto, um dos mais notáveis da dramaturgia portuguesa, cria um paralelo entre as práticas da Inquisição e as do Regime salazarista. Para tal, serve-se da personagem de Cavaleiro de Oliveira, escritor português de setecentos, defensor da liberdade, convertido ao protestantismo e exilado em Inglaterra, que narra e comenta a acção e interpela directamente os espectadores do século XX. Em 1966, Bernardo Santareno parte do romance homónimo de Camilo Castelo Branco e narra a vida do dramaturgo António José da Silva, mais conhecido como “o judeu”, condenado à fogueira pela Inquisição. O protagonista surge representado como o modelo do artista que diz a verdade contra tudo e todos. E, tal como as comédias do “judeu”, mas num estilo muito diferente, também esta obra notável de Santareno “cavalgou sobre o medo, sacudiu ancestrais fantasmas, poeirou o ódio”.

E-Primatur

Bispos e Arcebispos de Lisboa

Bispos e arcebispos de Lisboa apresenta 47 biografias de prelados entre 1147 e o início do século XVIII; os patriarcas a partir de 1716, não incluídos no presente volume, já foram objeto de estudos biográficos. Dirigida pelo investigador do Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) da Universidade Católica Portuguesa, João Luís Inglês Fontes, esta obra monumental propõe uma nova perspectiva sobre a biografia dos bispos que presidiram à diocese de Lisboa, estudando-os na sua relação com o contexto de onde chegaram, origens familiares, percurso de formação, relação com as esferas da administração política e jogos de poder, para além da sua dimensão pastoral, do modo como intervieram nas dioceses. Resultado de quase quatro anos de trabalho de 55 colaboradores, com a coordenação de António Camões Gouveia, Maria Filomena Andrade e Mário Farelo, inclui também a forma como os prelados se fizeram representar ou foram representados: heráldica, tumulária, selos, retratos, os livros que leram, escreveram ou patrocinaram, as obras artísticas de que foram mecenas.

Livros Horizonte

Alan Hollinghurst

O Caso Sparsholt

O jovem e atlético David Sparsholt chega a Oxford, em 1940, e a sua presença afeta de forma decisiva os que o rodeiam. Ao longo de três gerações, do início da Segunda Guerra Mundial aos dias de hoje, o presente romance segue a existência desta personagem e a influência pública e privada que exerceu, através de um denso labirinto de histórias cruzadas que unem o seu grupo de amigos da universidade ao seu filho e neta. Mas este romance é muito mais do que isso. Os livros de Hollinghurst remetem para uma certa tradição literária inglesa (Henry James, E.M. Forster, Evelyn Waugh) e constituem, invariavelmente, uma experiência estética inesquecível: o romancista reflete sobre as relações entre passado e presente, memória e realidade, arte e vida, e escreve com requintada erudição sobre pintura, arquitetura, design, decoração e antiguidades, música e literatura. E, tal como nos romances anteriores, também o tema da sexualidade ocupa um lugar central nesta obra, tema a que o autor associa a tragédia do envelhecimento: a beleza passa, o corpo definha, mas o desejo permanece.

Dom Quixote

Gonçalo M. Tavares

Breve Notas Sobre a Literatura-Bloom

Este livro fascinante assume-se como “dicionário literário”. Porém, na entrada correspondente a dicionário lê-se a seguinte definição: “Toda a literatura-Bloom é feita contra os dicionários. (…) Qualquer palavra poderá sempre significar uma outra coisa”. O autor também escreve que é “no espaço vazio entre as palavras e as letras que a realidade-Bloom existe”. Segundo Borja Bagunyà, escritor e ensaísta catalão que assina o posfácio desta edição, “a ética-Bloom implica tanto o escritor como o leitor (…) Daí que tenha de assumir necessariamente, se quer ser consequente, a forma de dicionário: os conceitos estão aí, mas sob a ordem arbitrária do alfabeto. É a nós que cabe pô-los em relação, submetê-los a uma sintaxe, responderes-lhes. Se tudo correr bem, cada uma destas constelações – cada uma destas frases, destes lançamentos de dados – conformará um livro-Bloom”. Lembremos a definição de livro de Gonçalo M. Tavares: “O livro deverá ser um perigo encadernado. Paginar o perigo não implica organização, é apenas delicadeza”.

Relógio D’Água

Jordan B. Peterson

12 Regras para a Vida

Jordan B. Peterson cresceu na dureza dos desertos gelados da Alberta do Norte (Canadá) e terá sido também daí que vem o seu pragmatismo aplicado a todas as situações. Começou por se notabilizar em grupos de discussão na internet e de uma popularidade crescente decorreu o convite para escrever este livro. Professor catedrático de Psicologia, desenvolveu alguns dos tópicos que lhe tinham trazido mais comentários e elaborou 12 Regras Para a Vida – Um Antídoto Para o Caos. Baseando-se por vezes em exemplos da Bíblia ou do mundo natural, Jordan B. Peterson refere-se a atitudes corporais e comportamentais que despertam no leitor o sentido da responsabilidade firme, primeiro dirigido a si próprio, mas que produzirá igualmente efeitos ao redor. Conta ainda episódios da sua vida, dá exemplos que testemunhou directamente (em situações familiares, por exemplo), sem conceitos elaborados ou exposições esotéricas. Muitas práticas são baseadas no que tradicionalmente se aplicava e hoje é posto em causa com a relativização do conceito moral de ordem. Jordan B. Peterson recentra a nossa atenção no essencial à medida que a leitura avança. RG

Lua de Papel

Portugal Contemporâneo

J.P. Oliveira Martins

Oliveira Martins traça, nesta obra que culmina no período da Regeneração (1851-1868), um retrato da guerra civil que dilacerou o país na sequência da morte de D. João VI, conflito que passou à História com o nome mais conhecido de Guerras Liberais, que opuseram absolutistas (os partidários de D. Miguel) a liberais (os partidários de seu irmão, D. Pedro, antigo imperador do Brasil e que em 1826 se aclamou rei de Portugal, como D. Pedro IV). O conflitou lavrou durante 6 anos, mas teve sequelas que resultaram em mais algumas décadas de lutas intermitentes, de golpes e contragolpes, com consequências terríveis para o país, devastado (na sua agricultura e na economia), dividido e endividado (devido aos sucessivos empréstimos pedidos para financiar o reino). Oliveira Martins, figura-chave da historiografia portuguesa, termina a presente obra com uma conclusão que se podia aplicar, mutatis mutandis, a tantos outros períodos históricos nacionais anteriores e também, desgraçadamente, posteriores: “Assim estão as classes que nos governam; e até hoje, força é dizer que o povo não descobriu ainda meio de se libertar delas. Nem descobriu o meio nem demonstrou a vontade. Dorme e sonha? Ser-lhe-á dado acordar ainda a tempo?” Esta edição conta com várias notas e apêndices que ajudam a contextualizar o leitor contemporâneo.

Bookbuilders

Catarina Sobral

Impossível

Antes de nós existirmos, há quase catorze mil milhões de anos, o Universo estava contido num minúsculo ponto final. (como este) – Pois é, parece impossível mas foi mesmo assim que tudo começou. Não se sabe como apareceu, mas sabe-se que o Universo teve origem num espaço mais pequeno que a ponta do lápis mais afiado do mundo! Em Impossível, o mais recente livro de Catarina Sobral, explica-se o nascimento do Universo aos mais pequeninos, desde o Big Bang ao aparecimento do homem, através de uma longa viagem entre partículas, estrelas e dinossauros. A autora e ilustradora, que também faz cinema de animação e tem participado em vários festivais, exposições e feiras nacionais e internacionais, já recebeu múltiplos prémios, nomeadamente o Prémio Internacional de Ilustração da Feira do Livro de Bolonha, em 2014, com o livro O meu avô. Agora, Catarina Sobral presenteia os miúdos – e graúdos – com Impossível, criado a partir do espetáculo com o mesmo nome. Dá mesmo para acreditar que tudo começou quando tudo estava no mesmo sítio? Parece impossível! ARV

Orfeu Negro

Começava por perguntar a origem do vosso nome, Danças Ocultas…

A nossa música vive de um instrumento que está muito ligado à dança e ao folclore, a concertina, mas tomámos algumas opções que não estão diretamente ligadas à dança. Diria que a nossa música é mais melancólica, introspetiva. Nesse sentido, a dança está ‘oculta’. Ou seja, o instrumento está associado à dança, mas a música que fazemos não é propriamente ‘dançável’.

Em que altura decidiram começar este projeto?

Começámos muito novos. Aliás, acho que o segredo para a longevidade do grupo é o facto de termos começado tão novos. Acho que as relações mais sólidas que temos são as mais antigas. Começámos a tocar cedo, estávamos ligados a grupos folclóricos e éramos amigos, andávamos na mesma escola. Tocávamos o mesmo instrumento e começámos a juntar-nos para ensaiar. A certa altura o Artur (Fernandes) (que é mais velho do que eu, do que o Filipe (Ricardo) e do que o Francisco (Miguel)) fez a tropa com o Rodrigo Leão. Os dois ficaram amigos e começaram a partilhar gostos e influências musicais. Entretanto o Rodrigo passou uma cassete nossa ao Gabriel Gomes, que era o acordeonista dos Madredeus, e ele achou muita piada e começámos a trabalhar juntos. Foi ele que gravou os nossos três primeiros discos. Tivemos esse empurrãozinho do Gabriel Gomes, que foi muito importante, porque ele tinha acesso aos meios, morava em Lisboa. Nessa altura morávamos no Norte, nem sabíamos o que era um estúdio a sério…

Usar a concertina para criar música que não seja folclórica é um grande desafio?

A música que ouvíamos não era folclore, mas a concertina era o instrumento que sabíamos tocar, era a ferramenta que tínhamos. Lembro-me que nessa altura ouvia música muito alternativa: Joy Division, Bauhaus; o Artur ouvia muito Astor Piazzolla… Esses outros tipos de música começaram a influenciar as nopssas composições. É curioso porque, nessa altura, afastámo-nos um bocadinho da tradição. Às vezes temos algum preconceito em relação às nossas próprias tradições e às dos outros não temos, porque achamos exótico. Foi interessante termos ido ao Brasil fazer o último disco e termo-nos deixado influenciar, de forma tão permeável e tão aberta, pela música popular brasileira. A tradição faz parte de qualquer cultura, e neste disco assumimo-la de uma forma muito descomplexada.

O grupo é constituído por quatro elementos. Têm as vossas funções bem definidas?

Do ponto de vista pessoal sim. Conhecemo-nos muito bem, crescemos juntos, por isso respeitamos muito as nossas diferenças. Relativamente às questões estéticas, no início cada um fazia um bocadinho de tudo, mas fomo-nos especializando cada vez mais. Grosso modo, cada um tem a sua função dentro do grupo.

O facto de grande parte das vossas músicas não ter acompanhamento vocal faz com que cheguem ao público de forma mais imediata?

A nossa música, por ser instrumental, tem um lado mais permeável, porque a linguagem dos sons é mais universal do que a língua, embora a língua também o seja. O Fado é o estilo musical português que mais exporta, e não é instrumental. Tem depois outras densidades, tanto da guitarra portuguesa, como da interpretação dos cantores, que faz com que passe uma mensagem mesmo quando quem ouve não percebe a letra. Ou seja, nem sempre a língua é uma barreira.

Certamente que é diferente compor uma melodia meramente instrumental e compor para voz…

Sim, é muito diferente. Os contornos melódicos são diferentes, as preocupações são outras. Começámos esse processo com a Dom La Nena, uma artista brasileira fantástica. Foi com ela que trabalhámos o formato canção a sério e aí debatemo-nos com alguns desafios. A amplitude da voz, as repetições, determinados contornos melódicos que num instrumento, por serem repetitivos ficam menos interessantes mas na voz não; determinados pormenores que ficam bem no instrumento, mas na voz não… É um desafio muito diferente.

Trabalharam com Jacques Morelenbaum no álbum Dentro desse Mar, que saiu recentemente. Como foi a experiência de gravar no Brasil?

Lembrámo-nos que seria interessante ter alguém de fora, com outras influências. A primeira escolha foi o Jacques Morelenbaum, que não conhecíamos pessoalmente. Escrevemos-lhe, ele já tinha trabalhado com a Carminho e com a Mariza, portanto havia uma ligação a Portugal. Ele aceitou, e então decidimos ir gravar ao Brasil, com músicos que ele conhecia bem. A Dora, a filha dele, canta no disco, bem como a Zélia Duncan. De Portugal levámos as concertinas e a Carminho [risos].

Este ano voltam a atuar no Misty Fest. Como vai ser este concerto?

Vamos ter connosco o Jacques e a Dora Morelenbaum. O Jacques não é um mero convidado. Para além de produzir o disco ele toca em quase todos os temas, ele é que convidou os músicos. O disco é muito dele.

Da restante programação do Misty o que não gostariam de perder?

Tenho grande curiosidade em ouvir o Scott Matthew e a Anna von Hauswolff, sem menosprezo por nenhum outro.

Para além de atuarem em Coimbra, Lisboa, Aveiro e Porto no âmbito do festival, têm mais concertos agendados?

Entre o concerto de Aveiro e o de Lisboa vamos à Filarmónica do Luxemburgo, que é uma sala fantástica. Depois faremos uma tournée pela Alemanha e terminamos em Viena.

Estão juntos há praticamente 30 anos. Que balanço fazem do vosso percurso musical?

O balanço é o de termos feito coisas muito diferentes. Gostaria de salientar o Ballet Gulbenkian, com quem fizemos uma colaboração muito bonita. Inclusive participámos no último espetáculo deles, é algo que nos está no coração, foi muito emotivo. Fizemos coisas muito bonitas, não nos podemos queixar.

Como surgiu a ideia de adaptar o romance Seara de Vento, de Manuel da Fonseca?

Quando preparei o documentário Alentejo, Alentejo, tentei perceber o que podia ajudar a compreender um Alentejo profundo, ancestral, que não só motivava o canto, mas também a maneira de ser das pessoas. Uma das coisas que sempre me impressionou no Alentejo é a maneira cuidada como as pessoas se expressam, o seu silêncio. Na altura do documentário todos me falaram neste romance, Seara de Vento. Quando o li reconheci as questões sociais sobre o Alentejo que estava habituado a ouvir, mas expressas de uma maneira limpa e depurada, mas muito poderosa. Fiquei imediatamente apaixonado por uma das personagens, Amanda Carrusca, e pensei logo na Isabel Ruth para o papel. Foi este o ponto de partida.

Tem afirmado que este é um filme fora de moda. Porquê?

Primeiro o preto e branco não vende. Depois a forma seca da narração é o contrário do mainstream. As minhas inspirações fundamentais estão mais ligadas ao cinema mudo. Embora o filme não seja hermético e difícil, não está construído para a manipulação emotiva através da música, que aqui não tem o papel de conduzir o espetador. Também não há um processo de identificação com as personagens, o espetador está distanciado, sendo levado a interrogar-se sobre o porquê das coisas. Trabalho de uma forma depurada, prefiro contar a história dentro do contexto da época do que transpor a existência do Palma (personagem principal) para a realidade contemporânea, transformando-o, por exemplo, num traficante de droga dos dias de hoje.

Se não existisse referência temporal no filme seríamos levados a pensar que a ação se situa numa data mais remota, numa realidade quase feudal…

A matriz é essa! Essa realidade social não evoluiu com o passar dos séculos. O proprietário da terra nos anos 50 era quem mandava no poder político local, quem mandava na igreja, quem era dono dos homens. Deixar de dar emprego a alguém, num lugar onde se é o único empregador é condenar uma pessoa à morte.

O vento, personagem determinante no romance, quase nunca se ouve no filme. Porquê?

Pensei muito nisso, mas um filme que é inteiramente vento é algo horrível. O Cavalo de Turim, do Bela Tarr, é lindíssimo, mas o barulho do vento é interminável e eu não gosto. Trabalhei com um misturador muito sofisticado que faz os filmes do Kusturica e do Farhadi. Por exemplo, quando a Amanda sobe a encosta existe uma mistura de pelo menos 12 ventos diferentes, o que permitiu uma composição subtil e não exagerada. Pensei muitas vezes no vento e há momentos exteriores em está presente, mas são três ou quatro lugares pontuais, se assim não fosse, acabava por afogar as outras coisas.

A personagem da Catarina Wallenstein, filha do proprietário, revela uma grande ambiguidade. Porquê?

Foi a minha maneira de respeitar a forma como o Manuel da Fonseca escreveu o romance. Existem descrições longas que retratam a atração erótica que a filha do proprietário rural sente pelo Palma. É algo explícito no livro e que tem uma enorme força. Houve aliás duas tentativas de adaptação do livro, em Espanha e nos Estados Unidos, das quais o Manuel da Fonseca se afastou, porque transformaram a história num romance entre a filha do patrão e o empregado. Eu quis manter aquilo que ele transmitia no livro, mas de uma forma mais subtil, mantendo no entanto alguma tensão.

Num elenco de atores veteranos, o protagonista Hugo Bentes não é profissional. Como foi escolhido?

Sou muito intuitivo, tenho uma paixão por caras e presenças. No início pensei: vou contratar o Javier Bardem (risos), mas depois havia uma série de constrangimentos, nomeadamente ao nível da língua e de dinheiro, e essa ideia foi posta de parte. Embora existam atores portugueses extraordinários, não encontraria facilmente alguém que expressasse a terra, o orgulho e a ancestralidade do Alentejo no olhar e na maneira de estar, como o Hugo. Já tinha trabalhado com ele no Alentejo Alentejo e até o escolhi para a imagem do cartaz.

O Alentejo tem sido o seu território de eleição. Porquê este fascínio?

É um Alentejo de que eu gosto e que neste filme tento respeitar dentro da ótica do Manuel da Fonseca. Este Alentejo é visto por um italiano como o sul de Itália, por um sírio como a Síria. Foi algo com que me deparei em vários festivais. Há um denominador mediterrâneo comum e as histórias são arquétipos, são as mesmas no México, no nordeste do Brasil, com algumas nuances apenas.

A circularidade da acção é uma metáfora da ideia “de que nada muda” ou é apenas uma maneira de contar a história?

É uma maneira de contar a história, mas também de criar uma ligação com o espetador pedindo-lhe que se posicione de determinada maneira. Tem como referência a ideia de que embora a narrativa possa ser contada de várias maneiras, a história é sempre a mesma. Talvez não seja impossível mudar, mas mudar é muito difícil. O filme retrata uma época em que ainda não há luta de classes, onde é impossível haver uma resposta à opressão e ao abuso e a única coisa que se gera é uma raiva enorme. Nisto encontro algum paralelismo com a vida contemporânea, onde a maior parte das pessoas que trabalha deixou de ter a possibilidade de se defender, sujeita a uma relação selvagem de abuso, onde cada um se tenta safar.

O trabalho que tem desenvolvido é essencialmente na área do documentário. Considera que há mais liberdade artística na ficção?

Eu sofro muito com equipas grandes, durante uma rodagem ter 50 pessoas às costas é um peso. A liberdade num documentário é infinitamente maior, há um respirar. A responsabilidade na ficção é dolorosa para mim. Acho os documentários tão ficcionais como a ficção, a grande diferença está na produção e não no princípio.

paginations here