Numa cena de A Mentira, Miguel (personagem interpretado por Miguel Guilherme) confronta a mulher com uma quase evidência que acaba por nortear todo o espetáculo: “Se toda a gente dissesse a verdade não existiria um único casal à face da Terra”. Do outro lado, em A Verdade, Paulo (Paulo Pires) dirige-se à amante, como se interpelasse o público, questionando o efeito que teria no mundo se todos nós só disséssemos a verdade.

Numa época em que na ordem do dia estão as chamadas fake news e as “verdades” alternativas, constantemente veiculadas nas redes sociais e, infelizmente, um pouco por toda uma imprensa em crise e ávida de audiências, João Lourenço abraçou o desafio de encenar, em simultâneo, duas peças da autoria do jovem autor francês Florian Zeller, revelado entre nós há dois anos, precisamente no Teatro Aberto, quando da encenação de O Pai (espetáculo que valeu a João Perry o Prémio da Sociedade Portuguesa de Autores para Melhor Ator de Teatro). Embora nenhum dos textos aborde diretamente as notícias falsas, que “instalam um culto de mentira em toda a sociedade”, o encenador considera de uma enorme pertinência e atualidade a temática. Porém, aqui, a mentira é o eixo de duas comédias de costumes, centradas numa teia de enganos e infidelidades entre casais e amigos, e que, no caso, surgem em cena interpretadas por um mesmo elenco.

Em A Mentira, a proposta passa por transmitir, “com toda a transparência”, as regras do jogo, convidando o público a passar previamente pelo palco para visitar o cenário e apreciar cerca de duas dezenas de reproduções de obras de arte que têm como tema a mentira e a máscara enquanto instrumento de ocultação (ou revelação) da verdade. O espectador é então encaminhado para o seu lugar na plateia e segue-se o drama: antecedendo um jantar entre casais, Joana (Joana Brandão) conta ao marido, Miguel, que viu o melhor amigo deste, Paulo, a beijar uma mulher. Incomodada, propõe contar tudo a Patrícia (Patrícia André), ou não fosse ela uma das suas melhores amigas. Miguel discorda e coloca-a perante o dilema de uma pressuposta virtude da mentira “piedosa”. E, mais não revelamos, mas, prepare-se, porque poderá ser chamado a tomar partido quando a discussão atingir o clímax e o que estiver em jogo for algo mais do que escolher entre a verdade ou a mentira.

Como o leitor já terá percebido, as personagens têm o nome próprio dos atores. “Uma perversãozinha” que João Lourenço decidiu juntar às muitas que os dois textos comportam, mas que, no conjunto, acaba por dar ao espectador uma certa sensação de conforto. Mais a mais, entre tantos “puxar de tapete” numa e noutra peça, sabe bem um pouco de aconchego, sobretudo para aqueles que sejam mais dados a inconfessáveis segredos.

Chegados a A Verdade, encontramos Paulo amantizado com Patrícia e casado com Joana. Certo é que Paulo é também o melhor amigo de Miguel, marido de Patrícia, e apesar de ser um mentiroso compulsivo depressa percebemos que, como o próprio Zeller considerou, é “um mentiroso a quem toda a gente mente”. Num tom de constante dissimulação, as quatro personagens vão demonstrado como a verdade é muito pouco interessante, até mesmo quando a mentira começa a escaldar (e muito) para lá dos lençóis.

Reconhecendo alguns traços comuns com o teatro de Harold Pinter, sobretudo nas ambiguidades e nos silêncios que funcionam como subtexto, Lourenço optou por situar a ação de A Verdade no final da década de 1950, criando um “ambiente propenso a uma época de otimismo” e onde se desenhava no horizonte uma revolução sexual que abalaria fortemente os costumes. A citação à série Mad Men e ao mundo da publicidade é bem evidente, e Paulo Pires, enquanto personagem central nesta visão daquilo que é originalmente uma peça de vaudeville passada na atualidade (escrita por Zeller em 2011 para o ator Pierre Arditi, nome incontornável na filmografia do cineasta Alain Resnais), torna-se uma escolha de particular consistência.

A Mentira, de Florian Zeller | EM CENA | Sala Azul

A Mentira,de Florian Zeller | EM CENA | Sala Azul

Posted by Teatro Aberto on Monday, 21 January 2019

Como faces de uma mesma moeda, este compêndio de enganos, desenganos e novos enganos de cariz conjugal, vai estar em cena até ao final de março nas duas salas do Teatro Aberto. A Verdade e A Mentira prometem divertir, mas também inquietar, até porque, como remata João Lourenço, “não acredito que alguém não tenha passado já por qualquer destas situações”. Vai uma aposta?

A zona de 50 hectares onde se situa aquele que é hoje o Parque das Nações e que percorre o rio ao longo de cinco quilómetros era, no final dos anos 80, um campo de contentores, matadouros e indústrias poluentes, onde as habitações próximas eram decadentes, pobres e insalubres. Em 20 anos, muito coisa mudou nesta zona oriental da cidade, principalmente na fase de preparação dos terrenos para a Expo’98. No final da exposição mundial, houve a preocupação de que os equipamentos do recinto tivessem utilização posterior, de forma a evitar o seu abandono e degradação. Ao mesmo tempo, lançaram-se grandes empreitadas públicas, como a Ponte Vasco da Gama, um interface ferroviário e uma nova linha do metropolitano com sete estações. Esta zona passou a ser um dos bairros mais modernos da cidade, reunindo áreas comerciais, culturais e de lazer e atraindo muitas empresas e instituições, tudo com uma vista privilegiada sobre o Tejo.

A Estação do Oriente, construção arrojada de Santiago Calatrava, marca o ponto de partida deste itinerário. Com uma estrutura à base de aço, é frequentemente comparada a uma catedral gótica, mas rompe com a tradição medieval da horizontalidade da linha de fecho. Na sua criação, o arquiteto espanhol aproveitou a tradição e a modernização como uma ponte entre o passado e o futuro e, na plataforma superior, Calatrava usou a iconografia da árvore relacionada com as colinas de Lisboa. A estrutura, que venceu o Prémio Brunel em 1998, acomoda uma das estações ferroviárias e rodoviárias mais importantes de Lisboa, uma estação de metropolitano (Oriente) e um espaço comercial.

De costas para a Estação do Oriente, no cruzamento da Avenida D. João II com a Avenida do Pacífico, ergue-se o edifício da Vodafone, de Alexandre Burmester e José Carlos Gonçalves. Prémio Valmor 2005, esta construção desenvolve ao nível da fenestração uma reinterpretação contemporânea de alguns temas da arquitectura do Renascimento, sendo possível estabelecer uma analogia entre ela e a Casa dos Bicos. Apresenta duas faces distintas, uma aberta ao rio e outra à avenida, e conta com uma área de construção de aproximadamente 70 mil metros quadrados. É um edifício com grande impacto urbanístico, quer pela sua dimensão e valor arquitetónico, quer pelos desafios tecnológicos que envolve.

Ao fundo, avista-se o Pavilhão de Portugal, da autoria de Álvaro Siza Vieira e que agora pertence à Universidade de Lisboa, responsável pela sua manutenção. É um edifício composto por dois corpos separados, em que um corresponde ao edifício – um volume sólido e sóbrio -, e o outro corresponde a uma ampla praça coberta por uma imponente e gigantesca pala de betão. Aquela que é uma prodigiosa obra de engenharia, baseia-se na ideia de uma folha de papel pousada sobre dois tijolos.

Ao fundo, avista-se o Pavilhão de Portugal, da autoria de Álvaro Siza Vieira e que agora pertence à Universidade de Lisboa, responsável pela sua manutenção. É um edifício composto por dois corpos separados, em que um corresponde ao edifício – um volume sólido e sóbrio -, e o outro corresponde a uma ampla praça coberta por uma imponente e gigantesca pala de betão. Aquela que é uma prodigiosa obra de engenharia, baseia-se na ideia de uma folha de papel pousada sobre dois tijolos.

Dali, é possível ver ainda as Torres de São Rafael e São Gabriel, edifícios de habitação com 110 metros de altura de José Quintela. A arquitetura é visivelmente inspirada na simplicidade e elegância da proa de um barco em direção ao rio. No topo, surgem duas velas.

Dali, é possível ver ainda as Torres de São Rafael e São Gabriel, edifícios de habitação com 110 metros de altura de José Quintela. A arquitetura é visivelmente inspirada na simplicidade e elegância da proa de um barco em direção ao rio. No topo, surgem duas velas.

Seguindo pela Avenida D. João II, ao lado no Centro Comercial Vasco da Gama e no cruzamento com a Avenida do Índico, surge o edifício do Atelier ARX, dos arquitetos Nuno e José Mateus. Destinado a escritórios, comércio e estacionamento, esta construção consiste numa caixa de granito negro absoluto amaciado. Conta com uma singularidade identitária e contemporânea e com uma concepção bio-climática. Esta caixa é perfurada nos cantos, abrindo-se sobre a envolvente e emitindo conteúdos audiovisuais para o exterior.

Seguindo pela Avenida D. João II, ao lado no Centro Comercial Vasco da Gama e no cruzamento com a Avenida do Índico, surge o edifício do Atelier ARX, dos arquitetos Nuno e José Mateus. Destinado a escritórios, comércio e estacionamento, esta construção consiste numa caixa de granito negro absoluto amaciado. Conta com uma singularidade identitária e contemporânea e com uma concepção bio-climática. Esta caixa é perfurada nos cantos, abrindo-se sobre a envolvente e emitindo conteúdos audiovisuais para o exterior.

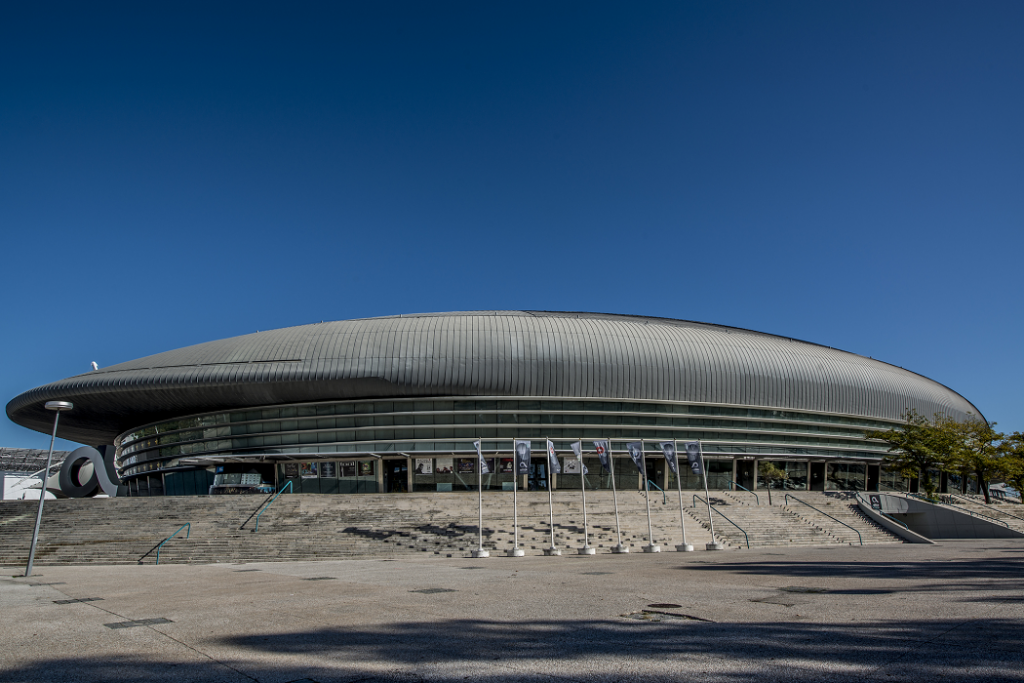

Ao fundo, vislumbra-se o Altice Arena, de Regino Cruz, hoje uma das principais salas de espetáculos do país e que acolheu, ao longo destes 20 anos, diversas iniciativas como a Web Summit e a Cimeira da Nato.

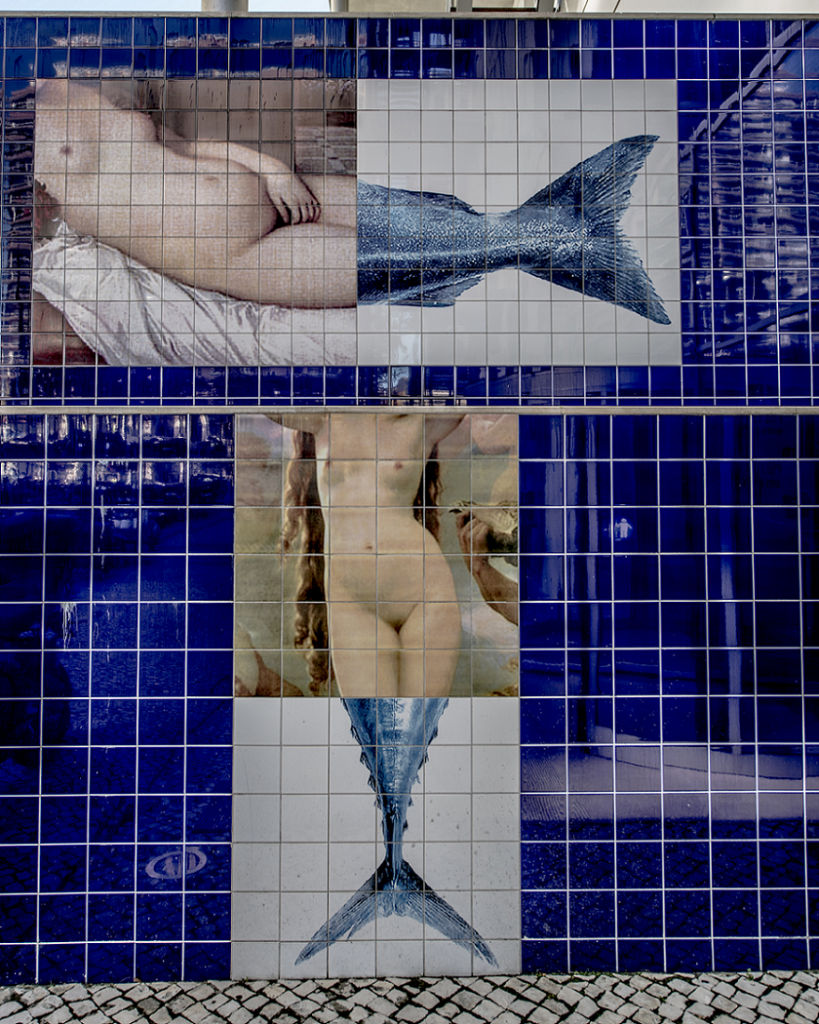

Continuando na Avenida D. João II, contornando o edifício da NOS, encontram-se seis painéis de azulejos de Leonel Moura que retratam sereias, inspirando-se na pintura ocidental, mais concretamente em clássicos de nus femininos. Depois de escolher as imagens de nus que pretendia, tendo em conta a sua posição, encaixou a cauda de peixe através de uma colagem digital. Para completar a obra, o artista recorre ao excerto canto das sereias, do poema épico Odisseia, de Homero, para o painel do lado esquerdo.

Continuando na Avenida D. João II, contornando o edifício da NOS, encontram-se seis painéis de azulejos de Leonel Moura que retratam sereias, inspirando-se na pintura ocidental, mais concretamente em clássicos de nus femininos. Depois de escolher as imagens de nus que pretendia, tendo em conta a sua posição, encaixou a cauda de peixe através de uma colagem digital. Para completar a obra, o artista recorre ao excerto canto das sereias, do poema épico Odisseia, de Homero, para o painel do lado esquerdo.

Depois de atravessar a avenida, é altura de parar em frente ao VIP Executive Art’s Hotel da autoria de Frederico Valsassina, Prémio Valmor 2004, para apreciar o painel de azulejos de Erró. Neste painel Pop Art, o artista plástico islandês representa personagens da banda desenhada e da ficção científica norte-americanas. Erró, último discípulo vivo de Roy Lichtenstein, cedeu os direitos de autor deste painel à Fábrica Viúva Lamego.

Depois de atravessar a avenida, é altura de parar em frente ao VIP Executive Art’s Hotel da autoria de Frederico Valsassina, Prémio Valmor 2004, para apreciar o painel de azulejos de Erró. Neste painel Pop Art, o artista plástico islandês representa personagens da banda desenhada e da ficção científica norte-americanas. Erró, último discípulo vivo de Roy Lichtenstein, cedeu os direitos de autor deste painel à Fábrica Viúva Lamego.

Na rotunda adiante, desce-se pela Avenida da Boa Esperança onde, do lado esquerdo, se erguem os edifícios de Tomás Taveira, o principal representante da arquitetura pós-moderna em Portugal.

Na rotunda adiante, desce-se pela Avenida da Boa Esperança onde, do lado esquerdo, se erguem os edifícios de Tomás Taveira, o principal representante da arquitetura pós-moderna em Portugal.

Continuando a descer a avenida, chega-se à Torre Vasco da Gama, transformada recentemente em hotel da autoria do arquiteto Nuno Leónidas, cuja estrutura simboliza duas velas que abraçam a torre.

Continuando a descer a avenida, chega-se à Torre Vasco da Gama, transformada recentemente em hotel da autoria do arquiteto Nuno Leónidas, cuja estrutura simboliza duas velas que abraçam a torre.

Do lado esquerdo, encontra-se Cursiva, uma escultura de Amy Yoes em ferro pintado que lembra um gigantesco molde de uma caracter tipográfico ou a tridimensionalidade de uma capitular de um códice medieval e que evoca o vocabulário barroco português. É possível entrar na escultura e percorrê-la, rodeá-la e tentar escalá-la, o que permite ganhar, a cada movimento, perspetivas internas diferentes e novos enquadramentos exteriores.

Do lado esquerdo, encontra-se Cursiva, uma escultura de Amy Yoes em ferro pintado que lembra um gigantesco molde de uma caracter tipográfico ou a tridimensionalidade de uma capitular de um códice medieval e que evoca o vocabulário barroco português. É possível entrar na escultura e percorrê-la, rodeá-la e tentar escalá-la, o que permite ganhar, a cada movimento, perspetivas internas diferentes e novos enquadramentos exteriores.

Imediatamente atrás, descobre-se Haveráguas, um painel de azulejos desenhado especialmente para a Expo’98 pelo artista chileno Roberto Matta, último expoente da geração surrealista.

Imediatamente atrás, descobre-se Haveráguas, um painel de azulejos desenhado especialmente para a Expo’98 pelo artista chileno Roberto Matta, último expoente da geração surrealista.  Um pouco mais adiante, e ainda no âmbito da arte pública, surge O Homem Muralha, uma obra de Pedro Pires constituída por cinco esculturas antropomórficas orientadas em distintas direções, com pequenas diferenças entre si. Compostas por pequenos quadrados de ferro que agem como píxeis numa fotografia, estas figuras pretendem questionar o conceito de identidade no mundo industrial contemporâneo. Seguindo pelo Passeio dos Heróis do Mar, passar pelo Cais dos Olivais, onde se destaca Montanha Rio, uma escultura de Rui Sanches composta por três plataformas circulares cortadas por um muro, que pretende ilustrar uma ilha de repouso. A parede é rasgada por uma janela que permite ver o rio, como uma pintura, e a montanha, representada pelo bloco de pedra.

Um pouco mais adiante, e ainda no âmbito da arte pública, surge O Homem Muralha, uma obra de Pedro Pires constituída por cinco esculturas antropomórficas orientadas em distintas direções, com pequenas diferenças entre si. Compostas por pequenos quadrados de ferro que agem como píxeis numa fotografia, estas figuras pretendem questionar o conceito de identidade no mundo industrial contemporâneo. Seguindo pelo Passeio dos Heróis do Mar, passar pelo Cais dos Olivais, onde se destaca Montanha Rio, uma escultura de Rui Sanches composta por três plataformas circulares cortadas por um muro, que pretende ilustrar uma ilha de repouso. A parede é rasgada por uma janela que permite ver o rio, como uma pintura, e a montanha, representada pelo bloco de pedra.

Atravessando o jardim em direção ao rio, entrar no Passeio do Tejo, percorrendo-o até chegar à escultura da Rainha D. Catarina de Bragança. Da autoria de Audrey Flack, esta é uma réplica de dez metros de altura de uma estátua construída nos Estados Unidos da América, pela Associação Friends of Queen Catherine, para celebrar o facto do Borough de Queens, em Nova Iorque, dever o seu nome a esta rainha.

Atravessando o jardim em direção ao rio, entrar no Passeio do Tejo, percorrendo-o até chegar à escultura da Rainha D. Catarina de Bragança. Da autoria de Audrey Flack, esta é uma réplica de dez metros de altura de uma estátua construída nos Estados Unidos da América, pela Associação Friends of Queen Catherine, para celebrar o facto do Borough de Queens, em Nova Iorque, dever o seu nome a esta rainha.

O díptico de Mickaël de Oliveira inscreve-se numa tetralogia que o dramaturgo e encenador português, nascido em Paris, dedicou à reflexão sobre questões políticas, e na qual estão incluídas, para além das duas peças que compõem Sócrates tem de morrer (2017-18), No(s) Revolution(s) (2015), A Constituição (2016) e A Sauna (2017).

Em A Morte de Sócrates, Oliveira parte de Fédon, de Platão, para acompanhar os últimos dias de Sócrates (interpretado por Albano Jerónimo) na prisão, à espera da execução. Ali, vários amigos íntimos equacionam a fuga, apesar do filósofo estar convicto de que a morte será preferível à vida. Depois de os convencer da inevitabilidade do destino para si traçado pelo tribunal ateniense, começa a arquitetar-se a utopia de um mundo livre, através da formação de um grupo terrorista e de uma Academia que perpetue, para lá da vida, o seu pensamento.

Em A Vida de John Smith, o filósofo acorda do longo sono da morte no corpo de John Smith e, muito provavelmente, num outro planeta. Aos amigos que conheceu, enquanto Sócrates, junta-se um trio de fiéis seguidores da Academia que o irão guiar pelo mundo que germinou da utopia, e que forma uma comunidade que dá primazia à alma em detrimento do corpo. Porém, uma ameaça real e humanamente monstruosa está prestes a surgir.

Apesar de construídos como episódios de uma só peça, os espetáculos podem ser vistos individualmente.

Aparentemente, o vosso trabalho é muito diferente mas, o certo é que esta é a segunda vez que encenam juntos…

Ricardo Neves-Neves (RNN) – Tanto a João como eu fazemos um trabalho mais parecido do que aquilo que aparenta…

Maria João Luís (MJL) – Até podemos não ter o mesmo gosto – aliás, como se comprova pela forma como viemos vestidos! Mas, vendo bem, tudo combina, mesmo que não se perceba porquê. [risos]

Mas gostaríamos de tentar perceber como combinam, ainda mais com um texto como o de Carroll…

RNN – Há determinadas zonas… a João tem uma proximidade muito forte com o surrealismo e eu com o non sense e o absurdo. A Alice é um texto com muito destes dois géneros: há muito de surrealismo no non sense e no absurdo e há muito de non sense e absurdo no surrealismo. E, para mim, fazer a Alice parte de uma vontade de continuar a trabalhar autores que tocam o absurdo, desde as aproximações que fiz a [Edward] Albee, a Martin Crimp, a Copi ou a [Karl] Valentin (que, por sinal, a João encenou antes de mim). O Lewis Carroll faz, digamos assim, parte desse estudo que tenho vindo a realizar e que encontra lugar nos espetáculos que tenho encenado.

MJL – Também me interessa esse lado de pesquisa. Apesar do meu universo ser mais em torno do surrealismo, ou a procura do que isso é – as explicações nunca me convenceram, acho-as mesmo vagas, e há uma coisa de que estou certa: a expressão “isto é surrealista” não se aplica de todo! Analisando bem, o apelo da Alice remonta ao tempo em que tive as bandas de rock e me ocorria esse universo, como se pudesse transportá-lo para uma zona de rockalhada pura que extravasasse com tanta energia todas as possibilidades através da música. Até porque, à semelhança do rock, este é um texto de extrema irreverência.

Isso justifica a música ao vivo no espetáculo, e mais concretamente a presença da banda rock Sinistros?

MJL – Tanto eu como o Ricardo gostamos muito de música nos espetáculos. Mas, para além do rock dos Sinistro, vamos ter uma banda de jazz em palco. E ainda 14 atores a interpretarem as 48 personagens do romance.

Como é que nasceu a vontade de adaptar o livro?

RNN – Como o Conto de Natal correu tão bem, a João desafiou-me logo para fazermos uma Alice. E aquilo despertou-me para uma memória do verão de 2004 quando, durante as férias do Conservatório, li o romance. Tem piada que o meu livro está todo inchado por causa daquele número do ir à água, vir a onda e molhar tudo. [risos]

MJL – Pessoalmente, considero o livro belíssimo e lê-lo do ponto de vista da protagonista ser uma criança é delicioso. Se retirarmos as interpretações freudianas, toda a psicanálise e tantas outras perspetivas, o que fica é um texto de uma riqueza incrível que nos permite a todos voar e fazer uma interpretação livre. Aliás, ver a Alice no País das Maravilhas da perspetiva dessa criança que está a crescer, que está prestes a entrar na idade adulta, perceber que ela é educada e detentora de uma enorme inteligência, capaz de ver mundos, é magnífico.

Mas, nesta vossa adaptação, propõe-se ao espectador uma perspetiva concreta sobre o romance?

RNN – O texto oferece muitas possibilidades – basta lembrar que já tocou todas as artes, do cinema ao teatro, da dança à banda desenhada. Há um risco grande em apontar uma perspetiva determinada, precisamente porque toda a gente o conhece e tem uma opinião. Dentro da enorme irreverência de que a João falava, a Alice permite múltiplas leituras. É como se tivesse uma dignidade própria, uma consciência do seu lugar no mundo. Daí que, enquanto fazia a adaptação e a íamos discutindo, percebemos que poderíamos lê-lo como um texto diretamente político. Cheguei a pensar, por exemplo, que poderíamos fazer a Alice como Che Guevara em Cuba [risos], precisamente porque, há tiradas que seriam viáveis nesse contexto…

MJL – Poderia muito ter sido, porque a Alice é uma criança que descobre, a dada altura, como dizer “não”, e isso pode ser político. Mas, podemos meramente entendê-lo como sintoma da entrada na idade adulta, do assumir aquilo que ser quer e não quer, de ter e afirmar uma opinião. Talvez o livro seja tão só isso. Tal como pretendemos que o nosso espetáculo seja, até porque é um objeto feito com uma enorme liberdade criativa.

RNN – Em suma, todas as conclusões que o espectador possa tirar acontecem do mesmo modo que nós tiramos enquanto leitores, ou seja, não vamos impor-lhe um outro contexto, um outro espaço, um outro tempo. São aquelas palavras, é o século XIX, é a Inglaterra Vitoriana.

Como é que se coloca num palco uma obra tão simbólica e visual, repleta de personagens antropomórficas e com dotes que extravasam leis da física, por exemplo?

RNN – Temos a sorte de estar a trabalhar com a cenógrafa Ângela dos Santos Rocha que concebeu um cenário que mexe muito com a encenação: um espelho gigante que vai permitir criar ambientes, desafiar a gravidade, colocar atores a nadar, a voar, permitir truques que se justificam no nosso conceito de trabalho. E depois há toda uma equipa muito experimentada, com a Cidália Espadinha na caraterização [responsável pelo extraordinário trabalho no espetáculo de Neves-Neves e Filipe Raposo Banda Sonora], a Rafaela Mapril nos figurinos, o Pedro Domingos na luz, etc.

É um espetáculo para crianças?

RNN – É um espetáculo para todos aqueles, crianças e adultos, que tenham sentido de humor e imaginação para o receber. Acho que nada impede uma criança de seis anos de o ir ver e gostar, mas acho que para ser recebido de uma forma plena, um pouco mais de idade será o acertado. E tudo porque há a questão da linguagem, o modo como a dominamos, e ela define sempre o modo como encaramos o mundo. Não é, propriamente, preciso ser criança para o ver, até porque rir e sonhar não pode ser uma coisa do passado.

MJL – Essa questão da linguagem é muito importante. Afinal, este é um texto que permite cortar com uma lógica de pensamento: as palavras guiam-nos, mas não se impõem, não nos caem em cima e nos esmagam. Alice é um livro onde a linguagem está constantemente a ser desfeita e a lógica a ser ludibriada. O nosso espetáculo é-lhe fiel, por isso, diria mesmo que precisamos que os espetadores sejam como a Alice: vão atrás do coelho, entrem na toca e corram atrás dele.

Maria Teresa Horta

Estranhezas

“De súbito Dürer… / a asa que pintaste / há séculos / ganha voo/ com a sua dúctil / e indócil beleza / Com a sua estranheza”. O signo da asa, que a capa de Dürer bem afirma, paira sobre o mais recente livro de poemas de Maria Teresa Horta. Sem iludir (como nos demais livros não-temáticos) uma unidade essencial, «Estranhezas» desdobra-se por sete capítulos que não encobrem uma continuidade quase vital: No Espelho, Paixão, Da Beleza, Alteridades, Tumulto, Ferocidades e À Beira do Abismo. É que se o eu horteano está bem patente nos primeiro, segundo e último capítulos, os outros e outras de Alteridades, Tumulto e Ferocidades são magníficos desenhos traçados pela mesma mão que escreveu os primeiros. Lê-se este livro como quem “chora de beleza” ao subir as escadarias do Louvre e vê de, “asas abertas”, “um belíssimo anjo degolado na sua veste feminina”: a Vitória de Samotrácia.

Dom Quixote

Maria Filomena Mónica

Nunca Dancei num Coreto

Há um momento na vida em que a generalidade das pessoas começa a pensar em coisas que ficarão definitivamente por fazer. Esta espécie de nostalgia do não acontecido é própria de um estado melancólico que se deseja efémero. Efémero é também o adjetivo que Maria Filomena Mónica (MFM) usa para caracterizar a escrita para jornais. Qual o interesse de ler hoje uma crónica do dia anterior, da semana passada ou com alguns anos? A resposta não está no assunto, que poderá ter ficado desatualizado, mas na sobriedade da escrita e na acutilância do pensamento. Nenhum texto, por curto que seja, será então passageiro. É isto que encontramos nas crónicas de MFM, que nos últimos sete anos têm vindo a ser publicadas quinzenalmente no Expresso. Sejam os assuntos mundanos ou privados, a qualidade é a mesma. Nunca um excesso de sentimentalidade manchará uma memória pessoal, assim como nenhuma observação de carácter sociológico dispensa a objectividade dos números que reforçam a argumentação da autora. RG

Relógio D’Água

Margaret Atwood

A Odisseia de Penélope

As recentes adaptações televisivas de The Handmaid’s Tale e Alias Grace tornaram a escritora Margaret Atwood numa celebridade. Porém, a autora, eterna nomeada ao Nobel de Literatura, era já um nome de culto entre os leitores mais atentos. The Handmaid’s Tale, originalmente publicado em 1985, vendeu milhões de exemplares, deu origem a um filme (com argumento de Harold Pinter e realização de Volker Schlöndorff), a uma ópera de Poul Ruders e afirmou-se como alegoria política digna de Admirável Mundo Novo ou de 1984. Lamentavelmente, esta notoriedade não se estende à sua notável obra poética, remetida à semiobscuridade pela fama de romancista. Penélope é uma figura de mulher imortalizada pelas suas virtudes passivas: durante 20 anos esperou fiel e pacientemente o regresso a casa do marido, Ulisses. Protagonista desta versão da “odisseia no feminino”, revela-se uma criatura inteligente e pragmática, que com profundo espirito crítico desfaz mitos e repõe a sua visão da realidade, com a mesma habilidade com que tece e destece os fios do seu tear.

Elsinore

Patrick Modiano

Lembranças Adormecidas

“Paris, para mim, está juncada de fantasmas, tão numerosos com as estações de metro e todos os seus pontos luminosos, quando carregávamos nos botões do painel de correspondências”. No seu primeiro romance pós-Nobel, Modiano escreve sobre a memória de seis mulheres encontradas e perdidas pelo narrador nos anos sessenta, Uma personagem refere-se a uma dessas silhuetas femininas como “alguém que caminha ao lado da sua vida”. Há, de facto, algo de espectral neste conjunto de mulheres que surgem não se sabe de onde e desaparecem sem deixar rasto. O protagonismo pertence, porém, como vem sendo habitual na obra do autor, à cidade de Paris, mais concretamente às suas ruas onde estes encontros e desencontros têm lugar. Existe qualquer coisa de livro sonhado neste belíssimo romance, sublinhado desde logo pelo título: Souvenirs Dormants (Lembranças Adormecidas): um conjunto de recordações que se esfumam “ como as palavras que acabamos de ouvir num sonho e nos fogem ao despertar.”

Sextante

João Carlos Alvim

A Confraria dos Espectros

João Carlos Alvim foi co-fundador da Assírio & Alvim, em 1972, e director editorial das Publicações Dom Quixote e da Bertrand. Mais tarde co-fundou a Bizâncio e foi consultor editorial para a Livros do Brasil, a Ulisseia e a Campo das Letras. Traduziu alguns autores que muito aprecia (Isaac Bashevis Singer, Marguerite Duras, Éric Vuillard). O seu primeiro romance, A Confraria dos Espectros, é uma história romântica e dramática, cheia de melancolia e de ação, sobre a imparável ascensão da Europa liberal e as ilusões dos que tentaram opor-se-lhe. A narrativa inicia-se em Lisboa, em Julho de 1833 e estende-se até Nova Iorque, no ano de 1911. Qual a influência da Confraria dos Espectros no reordenamento político da Europa? Que intrigas se produziram, nesses anos do século XIX, entre os gabinetes dourados da realeza e da diplomacia, as alcovas e os salões das grandes figuras da época e a escória das ruas e do crime?

A Esfera dos Livros

João de Melo

As Coisas da Alma

O volume As Coisas da Alma e Outras histórias em Conto reúne 18 curtas narrativas. Desses contos, 15 pertencem á edição original e a duas edições datadas de 203 e 2005. Dos restantes um é inédito e os outros dois, em versão mais elaborada, provém de publicações de circunstância. São histórias sobre um filho que procura o pai que nunca conheceu, um homem que quer o funeral discreto e mais humilde possível, um marido que vive sob o domínio da mulher, uma criança que assiste á partida da tia decidida a emigrar para o Brasil ou um professor de história divido entre a atracção pelo corpo atlético de uma mulher e amabilidade de outra. Retratos sensíveis da condição humana naquilo que (citando a frase de Teixeira de Pascoaes que serve de epígrafe à presente edição) mais tem de “imanente”: a alma. Os contos já conhecidos sofreram significativas alterações na prosa, assim justificadas pelo autor: “Fi-lo com toda a naturalidade: julgo pertencer ao número dos descontentes por natureza e a paixão – que nunca dão por finda a obra começada.”

Dom Quixote

Inês Fonseca Santos

José Saramago, Homem-Rio

Serralheiro mecânico, escritor, editor, crítico, tradutor e jornalista, José Saramago, prémio Nobel de Literatura, foi múltiplo como só um escritor o sabe ser. O escritor é um homem-rio “com tantas margens quantas as palavras que existem”. O “lugar onde desagua, onde termina, toda a gente sabe que um escritor só morre quando desaparece o seu último leitor”. Com magníficas ilustrações de João Maio Pinto, de uma sugestiva linguagem pop, esta é a obra ideal para introduzir novos leitores na vida e obra de José Saramago.

Pato Lógico/INCM

Jules Verne

Miguel Strogoff

O mundo possui seis continentes: Europa, África, Ásia, América, Austrália e Júlio Verne.” Desta forma se referiu o escritor francês Claude Roy ao pai do romance de antecipação científica. Jules Verne (1828/1905), senhor de um singular poder visionário, descreveu, com um misto de realidade e fantasia, a conquista da terra, dos mares e do céu. Múltiplas gerações de leitores cresceram na companhia das suas obras. Apesar dos avanços da ciência e da tecnologia, os seus livros permanecem como um dos mais perfeitos exemplos da celebração do espírito de aventura humano. Miguel Strogoff, clássico do romance de aventuras e impressivo retrato da Rússia, nação dividida por várias culturas e realidades, que o autor nunca visitou, mas que conhecia através de relatos de colegas da Sociedade de Geografia. O protagonista, correio secreto do Czar, é enviado numa perigosa missão secreta para evitar a derrocada do império.

E-Primatur

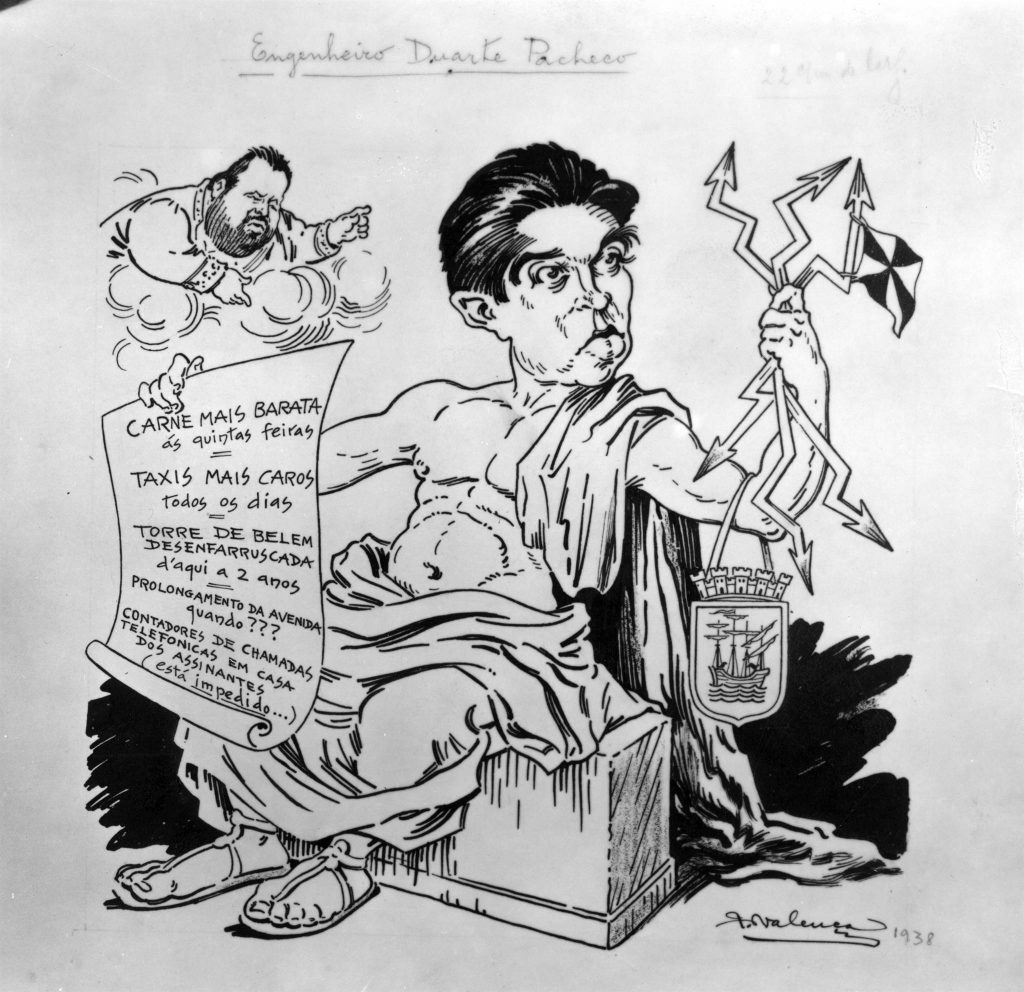

O engenheiro Duarte Pacheco foi Presidente da Câmara Municipal de Lisboa por apenas alguns meses. Ao contrário do epíteto que lhe dedicou poeticamente Cotinelli Telmo e que serve de título a este artigo, para além de sonhador, Duarte Pacheco foi um impressionante fazedor a quem o Governo recorreu quando era preciso concretizar e depressa. Foi o que aconteceu em 1938, quando é de novo chamado ao Governo, para que se possam cumprir os ambiciosos projetos nacionais então lançados, entre os quais a Exposição do Mundo Português, o Plano da Costa do Sol e a consequente transformação da zona ocidental da cidade.

A sua presença em Lisboa remonta a 1917, quando se matricula no Instituto Superior Técnico (IST). Nascido em Loulé, a 19 de abril de 1900, Duarte José Pacheco foi o quarto filho de um total de onze, quatro rapazes e sete raparigas, de uma família de classe média alta, com ligações à administração pública e à política. Seu pai foi Chefe de Repartição de Finanças de Loulé, monárquico convicto e membro do Partido Regenerador e seu tio, Governador Civil de Faro. Órfão de mãe aos seis e de pai aos catorze anos de idade, concluiu o liceu em Loulé e Faro, com média de 17 valores. O seu irmão mais velho, Humberto, matriculou-se em 1916 no Instituto Superior Tècnico, Duarte seguir-lhe-ia os passos um ano mais tarde e com ele partilharia residência, na Rua do Século.

O IST viria a ser, em muitos aspetos, o modelo que Duarte Pacheco aplicaria com tanto sucesso ao longo da sua vida. Desde logo pelo entendimento que os objetivos perseguidos com afinco se podem sobrepor aos constrangimentos formais: a sua nomeação como professor interino e logo depois ordinário foi uma exceção no meio académico, onde a sua juventude e falta de currículo levantaram fortes objeções. Por comparação, o seu companheiro em tantas obras, Porfírio Pardal Monteiro, demoraria 12 anos a fazer o mesmo percurso. Convém aqui recordar que o IST funcionava em instalações consideradas desadequadas e mesmo anti-higiénicas (merecendo o cognome de Barracão da Boavista) e que há anos que o seu fundador e primeiro diretor, Alfredo Bensaúde, lutava por novas instalações que estivessem à altura das exigências modernas do ensino. Duarte Pacheco foi reconhecido como instrumental neste processo, o homem que seria capaz de fazer acontecer a revolução. Nos dois anos que decorreram entre a conclusão do curso de Engenheiro Electrotécnico e a sua admissão como professor, desenvolveu a amizade com Caetano Maria Beirão da Veiga, que se provaria fundamental. Este professor catedrático de Contabilidade, foi por diversos períodos diretor interino do IST e também vereador da Câmara Municipal de Lisboa (1923), para além de administrador delegado da Empresa Nacional de Publicidade, detentora do Diário de Notícias. Os dois desenvolveram o que Beirão da Veiga mais tarde classificaria de uma amizade quase paternal, e através dele, Duarte Pacheco terá tido acesso a muita informação crucial para o projeto do novo edifício do Técnico.

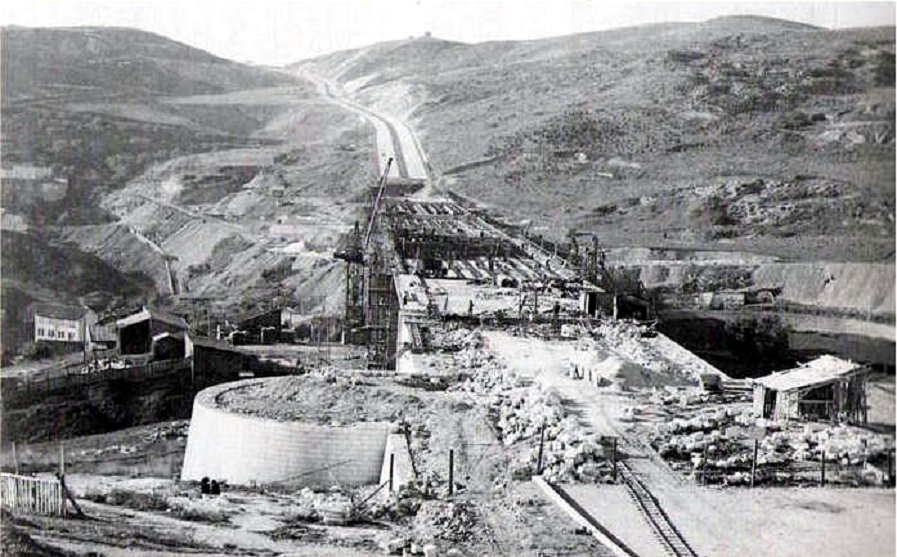

Como professor efetivo a partir de 1926, Duarte Pacheco teve acesso ao Conselho Escolar. Na sua primeira participação, usou da palavra para explicar a sua opinião e o método que viria a usar ao longo da vida: análise das situações, identificação dos erros, definição de prioridades e construção de soluções. Neste caso a solução que apresentou foi a de fazer pressão junto dos poderes públicos, particularmente do Ministro do Comércio, defendendo que a reforma do ensino pretendida pelo governo deveria estar consubstanciada numa obra concreta, as novas instalações do IST. A resposta do poder político veio em 1927, com a publicação de legislação que consagrou as pretensões do Técnico, tendo sido também nesse ano que o Conselho Escolar delegou em Duarte Pacheco a coordenação da operação. É da sua iniciativa a escolha do terreno para o novo IST. A 25 de fevereiro desse ano de 1927, Duarte Pacheco informara o Conselho Escolar de que já tinham sido iniciadas conversações com o proprietário do terreno, no Arco do Cego, nas imediações do primeiro e ainda inacabado bairro social de Lisboa. Com acesso ao crédito disponibilizado pelo Estado, o IST procede à aquisição de uma área de terreno bastante superior à estritamente necessária para o projeto, sem qualquer ilegalidade, visto que estava consignada na lei (Decreto 13 113 de 1 de Fevereiro de 1927). Estas parcelas suplementares viriam a ser negociadas com instituições do Estado e com particulares, gerando mais valias para financiar o IST. Para além de prédios de rendimento refira-se o caso do Instituto Nacional de Estatística e da Casa da Moeda, ambos edificados em terrenos do Técnico. Ao tornar-se indissociável da obra, torna-se lógico que Duarte Pacheco tenha sido nomeado Diretor do Instituto, ainda que tivesse apenas 27 anos. O facto é que, como se veio a dizer mais tarde, antes de Duarte Pacheco, nada se conseguiu e depois dele, pouco se acrescentou. Enquanto foi vivo, o Engenheiro sempre acarinhou este projeto e depois da sua morte, não se chegariam a construir o Pavilhão de Hidráulica e o Laboratório de Máquinas previstos no plano inicial. O complexo do IST é considerado a primeira grande obra pública moderna e foi também o primeiro alicerce da reputação de Duarte Pacheco.

É de referir que o trabalho de Duarte Pacheco não se restringiu à obra. Também no plano estrito da educação foi interventivo na modernização do ensino, o que lhe terá justificado o convite para integrar o governo de Vicente de Freitas, na qualidade de Ministro da Instrução Pública. É já como ministro e em virtude das suas demonstradas qualidades de persuasão que lhe é acometida a célebre tarefa de convencer um renitente Oliveira Salazar a aceitar a pasta das Finanças, com o sucesso que se sabe.

Com a criação do Ministério das Obras Públicas, a 5 de Julho de 1932, Duarte Pacheco vai aplicar o seu método de trabalho já testado: estudo dos problemas, constituição de equipas técnicas multifacetadas, planeamento e execução. Seguidamente, criar os instrumentos legais que se adequassem ao plano e à celeridade da ação.

Do seu legado relativo a Lisboa, vale a pena referir dois instrumentos estruturantes que marcaram o desenvolvimento da cidade, o Plano Diretor de Lisboa e o Plano de Urbanização da Costa do Sol (PUCS), desenvolvidos com o apoio de dois experientes urbanistas, Donat Alfred Agache e o seu colaborador Etienne de Groer.

Ao estabelecer as regras e o fundamentos para a atuação ao nível das obras públicas e, com base nestas premissas planear o desenvolvimento, Duarte Pacheco ficará associado à grande maioria das principais obras do país durante largos anos. Muitas das suas directivas estiveram em vigor até aos anos 90 do século passado. A sua morte prematura e trágica num acidente automóvel em Vendas Novas no dia 16 de dezembro do 1943 levou a que o Engenheiro não assistisse à conclusão de muitos dos projectos que lançou. Ao observar de relance o seu percurso, fica-se com a sensação de que provavelmente não o afetaria estar ausente das inaugurações e que era em tudo o que as precedia que se realizava pessoalmente.

Como seria de esperar, nem tudo foi consensual no percurso de Duarte Pacheco. Em virtude das expropriações que os seus planos implicaram, em 1938 uma comissão de técnicos industriais, comerciantes e representantes de proprietários, envia uma carta ao Ministro do Interior, criticando duramente a atuação de Duarte Pacheco. Acusavam-no de megalomania insana, de ter transformado a CML num manicómio Municipal e numa Câmara de Negócios e de favorecer amigos como Pardal Monteiro e Cristino da Silva. Para rematar, um insulto supremo, o de parecer um bolchevista encapotado e inimigo do Estado Novo, ao atacar a propriedade privada.

A magnitude da sua intervenção gerou, por outro lado, comparações um tanto expectáveis com o Marquês de Pombal. Se Pombal fez o centro da cidade, Duarte Pacheco projectou a sua expansão e organização. Como refere Sandra Vaz Costa na obra já citada e que é a principal fonte deste artigo, Pombal e Duarte Pacheco, salvaguardadas as diferenças de escala, chamaram ao Estado a autoridade e a competência na ordenação do território e planificaram e construíram a cidade num modelo maior que a vida de um governo ou de uma geração.

No âmbito desta efeméride, o Gabinete de Estudos Olisiponenses organiza uma mostra alusiva à vida e obra do Engenheiro Duarte Pacheco, e apresenta uma conferência de Sandra Vaz Costa no dia 15 de novembro, pelas 18h30, intitulada Lisboa: a obra capital de Duarte Pacheco.

CRONOLOGIA

19 abril de 1900 – Nascimento em Loulé

1917 – Ingresso no Instituto Superior Técnico

1923 – Termina o Curso de Engenharia Electrotécnica com 19 valores

8 de outubro de 1925 – Professor Interino de de Matemáticas Gerais

1926 – Professor ordinário e Diretor Interino do IST

10 agosto 1927 – Diretor do IST

19 abril 1928 – Ministro da Instrução Pública

10 novembro de 1928 – Regressa à Direção do IST

5 julho 1932 – Ministro das Obras Públicas e Comunicações (MOPC)

18 janeiro de 1936 – Regressa à Direção do IST

1 janeiro de 1938 – Presidente da CML

26 maio 1938 – Ministro das Obras Públicas e Comunicações

16 novembro de 1943 – Falecimento

Nem o tempo vence o mito e, não fossem as vicissitudes da vida, Don Juan teria sobrevivido à Lisboa deste século, entre hordas de turistas e obscuras oportunidades de negócio. Mas, a arte da sedução já não é o que era e o mais venturoso dos libertinos acaba tolhido por uma facada em plena Avenida da Liberdade. Até esse derradeiro acontecimento, o sedutor não deixa os seus atributos por mãos alheias e, com maior ou menor dificuldade, por entre conquistas, trapaças, artes mágicas e saltos no tempo, não há morto nem vivo que lhe consiga deitar a mão. Se bem que ser Don Juan nos dias que correm não é propriamente como sê-lo no seu tempo. E isso, como se percebe na segunda parte da peça, pode acabar em desfecho trágico.

Escrita por Pedro Gil após uma visita ao Aljube, onde o ator e encenador recordou o rol de “Nãos” do salazarismo – NÃO discutimos a pátria, NÃO discutimos a autoridade, NÃO discutimos a família, NÃO discutimos o trabalho e NÃO discutimos Deus –, Don Juan esfaqueado na Avenida da Liberdade é uma comédia “mirabolante” sobre o famoso “vilão que questiona as coisas e deixa atrás de si um rasto de destruição. Mas sempre com qualidade!”

“Foi desde sempre uma personagem que me fascinou e, quando me deparei, no Aljube, com aqueles Nãos ali inscritos ocorreu-me que quem melhor do que esta figura os poderia subverter e destruir com elegância e sedução”, conta o autor. “Don Juan é, por excelência, o blasfemo, o anti patriótico, o amoral, o aventureiro”, uma figura do século XVII que até pode encaixar como uma luva neste século XXI, “onde o grande negócio é a mentira”, como se perceberá na peça, quando o sevilhano decide liderar, através do YouTube, uma seita que fatura com o embuste.

Num espetáculo que recorre saudavelmente ao engano, ao ridículo e ao grotesco, Pedro Gil justifica a opção de trazer para os dias de hoje Don Juan pela acutilância de “trabalhar, literalmente, um clássico que produziu em todas as artes largas centenas de versões”. A leitura que Gil faz do mito pauta-se pelo humor, e até pela imprevisibilidade de situações caricatas em catadupa que, ao longo de mais de duas horas, trocam por completo as voltas ao espectador. Sem pruridos nem pingo de moralidade, como convém ao caráter do libertino aventureiro de Sevilha. Aquele que, afinal, encontrou a morte em Lisboa, tantos séculos depois das suas mais célebres façanhas.

Se a literatura e a poesia portuguesa são reconhecidas internacionalmente, porque será que a dramaturgia não o é? Estaremos mesmo condenados à opinião de que existe “um atraso crónico do teatro português”? Questões como estas serviram de premissa ao coletivo Teatro Praga para explorar no teatro português motivos para compreender o porquê de algumas opiniões e constatações. E nada melhor do que pegar em 10 peças da dramaturgia nacional e compor um Worst of (que é como quem diz “as piores 10”).

“Consideramos este espetáculo um lamento celebratório por não termos um Shakespeare, um Molière, ou por não termos tido em Portugal autores como os do ‘século de ouro’ em Espanha”, explica Pedro Penim. Sem medos nem receios de afrontar o cânone, os Praga abrem este seu Worst of com – “oh tamanha heresia”, dirão alguns – Frei Luís de Sousa de Almeida Garrett.

É o primeiro momento, com os atores habituais dos Praga a entregarem-se, sem reservas, a duas cenas emblemáticas de uma das peças mais celebradas da dramaturgia nacional, enquanto fora do diorama, por onde há-de desfilar o restante conjunto de outros “tesouros” pouco abonatórios da qualidade da dramaturgia nacional, um entediado Rogério Samora, acompanhado de São José Correia, Márcia Breia e Vítor Silva Costa, esgrimem frustrações sobre as impotências do teatro português.

A Garrett, seguem-se outras: o celebrado Felizmente há Luar, de Stau Monteiro; o Figado de Tigre, de Francisco Gomes de Amorim; ou o Monólogo do Vaqueiro de Gil Vicente. E ainda excertos de Bernardo Santareno, Alfredo Cortez, Correia Garção, Júlio Dantas, André Brun… E, como o mal é geral, ultrapassa o curso dos tempos e galga visões e perspetivas, o Teatro Praga não se exclui deste top 10 do pior. Em bom português, “tínhamos que atolarmo-nos na merda e não ficar impunes!” Por isso, a peça conclui-se, precisamente, com a própria peça dos Praga.

Haverá salvação para o teatro português? Pedro Penim e Vieira Mendes olham-se e esclarecem: “O teatro não tem de ser todo bom e assumir isso pode ser uma experiência libertadora”. Que se liberte então, sem concessões nem preconceitos, esta “grande merda” que é o teatro português.

Numa cidade costeira do norte de África, um homem europeu seduz uma jovem mulher local. Ele promete levá-la para lá de todo o mar que se lhes depara; ela deseja percorrer com ele tudo o que fica para além daquele mar. No entanto, como numa tempestade que subitamente emerge, algo de trágico estará preste a acontecer.

Pela primeira vez, a peça Retrato de Mulher Árabe que Olha o Mar do autor italiano Davide Carnevali é representada no estrangeiro, numa produção dos Artistas Unidos, encenada por Jorge Silva Melo. Para o encenador, o texto, do qual assume gostar particularmente, é “uma versão de Madame Butterfly e das odaliscas de Matisse”, “uma história típica do ‘orientalismo’” (com Eduard Said bem presente), onde o autor introduz “tantos dos nossos dramas de agora”, nomeadamente o medo do outro e a relação entre culturas distintas.

Jogando com subtilezas e pontuais ambiguidades para caracterizar os seus protagonistas, Carnevali recusa apresentar uma visão estereotipada da mulher “árabe” (ela insurge-se recorrentemente contra ser assim considerada, denunciando mesmo a ignorância dos estrangeiros) e, ao mesmo tempo, do próprio homem europeu. Ela rejeita, precisamente, o padrão da “mulher árabe”, afirmando-se “livre” e “vinda de uma família de visões amplas”; ele é, como indica Silva Melo, “um homem dividido, frágil, inseguro”, independentemente de sustentar “o fantasma sexual da odalisca”, que lhe induz uma certa virilidade eurocêntrica e, consequentemente, colonialista, de superioridade sobre os locais.

Esta história de paixão e vingança contada em dez cenas é, também, uma reflexão sobre a incomunicabilidade. Como refere a tradutora da peça para francês, Caroline Michele, “a questão da língua, omnipresente [Carnevali, no texto original, aponta que os personagens “falam línguas diferentes, que não conhecemos, não conseguimos distinguir”], é consequentemente colocada, desenvolvida, e com ela a da tradução, dos seus pontos fortes e das suas limitações: porque todas as personagens lutam e jogam com a arma que é a sua língua, o seu dialeto, à vez aproximando-se e afastando-se do outro.”

Para além de Inês Pereira e João Meireles nos papéis principais, Retrato de Mulher Árabe a Olhar o Mar conta ainda com interpretações de Nuno Gonçalo Rodrigues e Margarida Correia. E, para acentuar o mar que separa as margens, Jorge Silva Melo decidiu introduzir várias telas do pintor Pedro Chorão, pois “se há alguém que fale das águas transparentes do sul, é ele.”

Bernardo Santareno

O Judeu

“Ninguém é completamente inocente”. Esta deixa proferida pela personagem do Inquisidor-mor na peça o Judeu, de Bernardo Santareno, podia facilmente ser atribuída à polícia política do Estado Novo. Este texto, um dos mais notáveis da dramaturgia portuguesa, cria um paralelo entre as práticas da Inquisição e as do Regime salazarista. Para tal, serve-se da personagem de Cavaleiro de Oliveira, escritor português de setecentos, defensor da liberdade, convertido ao protestantismo e exilado em Inglaterra, que narra e comenta a acção e interpela directamente os espectadores do século XX. Em 1966, Bernardo Santareno parte do romance homónimo de Camilo Castelo Branco e narra a vida do dramaturgo António José da Silva, mais conhecido como “o judeu”, condenado à fogueira pela Inquisição. O protagonista surge representado como o modelo do artista que diz a verdade contra tudo e todos. E, tal como as comédias do “judeu”, mas num estilo muito diferente, também esta obra notável de Santareno “cavalgou sobre o medo, sacudiu ancestrais fantasmas, poeirou o ódio”.

E-Primatur

Bispos e Arcebispos de Lisboa

Bispos e arcebispos de Lisboa apresenta 47 biografias de prelados entre 1147 e o início do século XVIII; os patriarcas a partir de 1716, não incluídos no presente volume, já foram objeto de estudos biográficos. Dirigida pelo investigador do Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) da Universidade Católica Portuguesa, João Luís Inglês Fontes, esta obra monumental propõe uma nova perspectiva sobre a biografia dos bispos que presidiram à diocese de Lisboa, estudando-os na sua relação com o contexto de onde chegaram, origens familiares, percurso de formação, relação com as esferas da administração política e jogos de poder, para além da sua dimensão pastoral, do modo como intervieram nas dioceses. Resultado de quase quatro anos de trabalho de 55 colaboradores, com a coordenação de António Camões Gouveia, Maria Filomena Andrade e Mário Farelo, inclui também a forma como os prelados se fizeram representar ou foram representados: heráldica, tumulária, selos, retratos, os livros que leram, escreveram ou patrocinaram, as obras artísticas de que foram mecenas.

Livros Horizonte

Alan Hollinghurst

O Caso Sparsholt

O jovem e atlético David Sparsholt chega a Oxford, em 1940, e a sua presença afeta de forma decisiva os que o rodeiam. Ao longo de três gerações, do início da Segunda Guerra Mundial aos dias de hoje, o presente romance segue a existência desta personagem e a influência pública e privada que exerceu, através de um denso labirinto de histórias cruzadas que unem o seu grupo de amigos da universidade ao seu filho e neta. Mas este romance é muito mais do que isso. Os livros de Hollinghurst remetem para uma certa tradição literária inglesa (Henry James, E.M. Forster, Evelyn Waugh) e constituem, invariavelmente, uma experiência estética inesquecível: o romancista reflete sobre as relações entre passado e presente, memória e realidade, arte e vida, e escreve com requintada erudição sobre pintura, arquitetura, design, decoração e antiguidades, música e literatura. E, tal como nos romances anteriores, também o tema da sexualidade ocupa um lugar central nesta obra, tema a que o autor associa a tragédia do envelhecimento: a beleza passa, o corpo definha, mas o desejo permanece.

Dom Quixote

Gonçalo M. Tavares

Breve Notas Sobre a Literatura-Bloom

Este livro fascinante assume-se como “dicionário literário”. Porém, na entrada correspondente a dicionário lê-se a seguinte definição: “Toda a literatura-Bloom é feita contra os dicionários. (…) Qualquer palavra poderá sempre significar uma outra coisa”. O autor também escreve que é “no espaço vazio entre as palavras e as letras que a realidade-Bloom existe”. Segundo Borja Bagunyà, escritor e ensaísta catalão que assina o posfácio desta edição, “a ética-Bloom implica tanto o escritor como o leitor (…) Daí que tenha de assumir necessariamente, se quer ser consequente, a forma de dicionário: os conceitos estão aí, mas sob a ordem arbitrária do alfabeto. É a nós que cabe pô-los em relação, submetê-los a uma sintaxe, responderes-lhes. Se tudo correr bem, cada uma destas constelações – cada uma destas frases, destes lançamentos de dados – conformará um livro-Bloom”. Lembremos a definição de livro de Gonçalo M. Tavares: “O livro deverá ser um perigo encadernado. Paginar o perigo não implica organização, é apenas delicadeza”.

Relógio D’Água

Jordan B. Peterson

12 Regras para a Vida

Jordan B. Peterson cresceu na dureza dos desertos gelados da Alberta do Norte (Canadá) e terá sido também daí que vem o seu pragmatismo aplicado a todas as situações. Começou por se notabilizar em grupos de discussão na internet e de uma popularidade crescente decorreu o convite para escrever este livro. Professor catedrático de Psicologia, desenvolveu alguns dos tópicos que lhe tinham trazido mais comentários e elaborou 12 Regras Para a Vida – Um Antídoto Para o Caos. Baseando-se por vezes em exemplos da Bíblia ou do mundo natural, Jordan B. Peterson refere-se a atitudes corporais e comportamentais que despertam no leitor o sentido da responsabilidade firme, primeiro dirigido a si próprio, mas que produzirá igualmente efeitos ao redor. Conta ainda episódios da sua vida, dá exemplos que testemunhou directamente (em situações familiares, por exemplo), sem conceitos elaborados ou exposições esotéricas. Muitas práticas são baseadas no que tradicionalmente se aplicava e hoje é posto em causa com a relativização do conceito moral de ordem. Jordan B. Peterson recentra a nossa atenção no essencial à medida que a leitura avança. RG

Lua de Papel

Portugal Contemporâneo

J.P. Oliveira Martins

Oliveira Martins traça, nesta obra que culmina no período da Regeneração (1851-1868), um retrato da guerra civil que dilacerou o país na sequência da morte de D. João VI, conflito que passou à História com o nome mais conhecido de Guerras Liberais, que opuseram absolutistas (os partidários de D. Miguel) a liberais (os partidários de seu irmão, D. Pedro, antigo imperador do Brasil e que em 1826 se aclamou rei de Portugal, como D. Pedro IV). O conflitou lavrou durante 6 anos, mas teve sequelas que resultaram em mais algumas décadas de lutas intermitentes, de golpes e contragolpes, com consequências terríveis para o país, devastado (na sua agricultura e na economia), dividido e endividado (devido aos sucessivos empréstimos pedidos para financiar o reino). Oliveira Martins, figura-chave da historiografia portuguesa, termina a presente obra com uma conclusão que se podia aplicar, mutatis mutandis, a tantos outros períodos históricos nacionais anteriores e também, desgraçadamente, posteriores: “Assim estão as classes que nos governam; e até hoje, força é dizer que o povo não descobriu ainda meio de se libertar delas. Nem descobriu o meio nem demonstrou a vontade. Dorme e sonha? Ser-lhe-á dado acordar ainda a tempo?” Esta edição conta com várias notas e apêndices que ajudam a contextualizar o leitor contemporâneo.

Bookbuilders

Catarina Sobral

Impossível

Antes de nós existirmos, há quase catorze mil milhões de anos, o Universo estava contido num minúsculo ponto final. (como este) – Pois é, parece impossível mas foi mesmo assim que tudo começou. Não se sabe como apareceu, mas sabe-se que o Universo teve origem num espaço mais pequeno que a ponta do lápis mais afiado do mundo! Em Impossível, o mais recente livro de Catarina Sobral, explica-se o nascimento do Universo aos mais pequeninos, desde o Big Bang ao aparecimento do homem, através de uma longa viagem entre partículas, estrelas e dinossauros. A autora e ilustradora, que também faz cinema de animação e tem participado em vários festivais, exposições e feiras nacionais e internacionais, já recebeu múltiplos prémios, nomeadamente o Prémio Internacional de Ilustração da Feira do Livro de Bolonha, em 2014, com o livro O meu avô. Agora, Catarina Sobral presenteia os miúdos – e graúdos – com Impossível, criado a partir do espetáculo com o mesmo nome. Dá mesmo para acreditar que tudo começou quando tudo estava no mesmo sítio? Parece impossível! ARV