Com O Jardim aventuraste-te na composição em português. É mais difícil compor em português ou inglês?

Desde sempre que componho em português. Nunca tinha editado nada em português porque quando comecei a editar e a partilhar canções com o público, quis explorar uma sonoridade que era muito mais fácil para mim e que estava mais próxima das minhas influências. Em inglês. É como se tivesse uma checklist e tivesse decidido que isto era o que queria fazer primeiro. O EP era uma coisa de canções, muito synthpop dos anos 80. Nessa altura fazia-me mais sentido em inglês.

Vamos poder ouvir um dia um álbum teu em português?

Acho que sim. Não me atrevo a dizer já que será um álbum. O EP e o álbum já saíram, e eram aquilo que eu tinha idealizado. Agora há-de acontecer esse progresso natural de passar para o português. É um desafio diferente, outra forma de cantar, outra forma de escrever. O Jardim foi para abrir o apetite, mas é apenas uma de várias canções que tenho em português. A grande dificuldade, quando penso em cantar em português, é perceber qual o registo onde me vou sentir bem. O que eu fizer em português nunca poderá ser uma tradução do que faço em inglês. O português tem uma sonoridade e uma expressão muito vincada. Em inglês consigo dizer as coisas de forma mais simples. Em português escrevo de forma, talvez, mais arcaica. Nestes últimos dois meses, desde que o álbum saiu, tenho feito umas brincadeiras para tentar perceber como me saem as coisas em português, mas sem ser tão forte e tão vincado como O Jardim. Até porque isso é o que me sai mais naturalmente, mas que me faz parecer ter o dobro da idade. Tenho feito experiências para perceber como é que é a Isaura em português, mas mais “jovial”, digamos assim.

Compor em português faz-te, de alguma forma, sentir mais exposta?

Sim, acho que sim. Não sei se pelo facto de toda a gente perceber o que estou a dizer, ou se pela língua em si. Há coisas que, quando ditas em inglês, parecem quase levianas, como se não tivessem grande significado, mas quando as dizemos em português têm toda uma outra carga. Por isso é que me é tão difícil perceber onde é que me enquadro a cantar em português, porque também não me imagino a cantar só coisas muito pesadas e sentimentais. São poucas as pessoas em Portugal que fazem bem esse pop mais leve com que me identifico.

Curiosamente, O Jardim não consta deste disco. Porquê?

Antes da Eurovisão, tinha decidido que O Jardim faria parte do disco. Em termos de sonoridade, a única coisa de diferente era a presença de guitarras acústicas e piano. Tenho a canção gravada para o álbum e não entrou. Era para estar, de facto, até porque a história desta canção faz parte da história desde álbum. No momento de fechar o álbum, quando fui fazer os takes de voz, percebi que aquilo já não era O Jardim como eu tinha imaginado. Era O Jardim depois de muitas experiências, depois de ter ouvido a Cláudia [Pascoal] tantas vezes cantar, de ler tantos comentários e tantas sugestões. A minha demo – a que dei à Cláudia para ela ouvir e ver se gostava – essa sim, era O Jardim, gravado com ruídos e imperfeito, a canção que eu tinha idealizado. Preferi guardar a demo, porque para mim essa será sempre a canção que idealizei. A outra é uma versão cantada pela Cláudia.

Que impacto é que toda esta experiência no Festival da Canção/Eurovisão teve em ti?

Acho que mudou tudo e não mudou nada. Tenho uma característica – que por vezes pode ser defeito, outras pode ser virtude – sou muito terra-a-terra. Não me deixo deslumbrar pelas coisas, não dou nada por garantido, acho sempre que é tudo meramente passageiro. Como encaro as coisas assim, não as vivo em pólos de intensidade muito grandes. Para mim, a música é tão importante, que se eu colocar toda essa expectativa possivelmente nunca mais me recomponho, por isso protego-me um bocadinho. Em relação ao Festival e à passagem para a Eurovisão, sabia que ia ser uma experiência muito difícil, que ia haver uma grande exposição… Estou habituada a fazer um trabalho de nicho, com um estilo de música muito específico e, de repente, passei a receber muitos mais comentários e feedback, o que me assustou um bocadinho. Acho que ninguém está preparado para isso, mas depressa percebi que tudo se dilui rapidamente. O que retiro daqui é mesmo a experiência em si. Sou a mesma Isaura, com as mesmas expectativas, mas com esta experiência de ter tido oportunidade de levar uma canção minha a um palco gigante com condições extraordinárias. Também retiro disto a experiência de entregar uma canção minha a outra pessoa – neste caso à Cláudia. Compor de raiz uma canção, produzi-la, e depois entregá-la a outra pessoa foi algo que me fez pensar que, se calhar, de futuro, poderei fazer canções para outras pessoas. O que senti é que o projeto Isaura não me chega. Há tanta coisa que gosto de fazer, e se calhar uma delas pode passar por aí, por trabalhar com outros artistas.

Da última vez que falámos – em outubro de 2015 – disseste que ainda não estavas preparada para lançar um álbum. Três anos depois, ele aí está. O que foi preciso para chegar até aqui?

Os concertos com o Francis Dale, o tocarmos em sítios diferentes, o ter de me apresentar sozinha em palco… Desde essa altura até agora tive duas formações diferentes, foram dois concertos diferentes. Agora tenho um terceiro, com este álbum. Percebi que os álbuns servem para alimentar concertos. Foi precisa uma força e concentração gigante para fazer o álbum. Com o EP foram dois ou três meses intensivos de trabalho, num ambiente super protegido em que ninguém me conhecia e que não havia expectativas. Agora é diferente, assinei com uma editora muito importante. As minhas expectativas e objetivos na altura também eram diferentes… Tive que amadurecer, tomar muitas decisões e preparar-me para o altruísmo que é necessário para fazer um álbum. Foram dois anos a compor, a produzir, a cantar… Havia dias em que achava que já não sabia fazer mais nada. A pessoa põe-se em causa muitas vezes. O que eu queria dizer na altura é que sempre soube que um álbum não era só um conjunto de canções, mas sim toda uma história. Até que ponto me sentiria confortável e com convicção para o fazer nessa altura? Tive seis produtores, eu própria produzi metade do disco, e nunca pensei que isso fosse possível.

Fala-me sobre o processo de composição. O que te inspira?

No EP, as canções foram-me aparecendo. No álbum, foi uma mistura de ter que fazer canções, com outras que me iam surgindo. Para o Festival tive de me sentar e escrever a canção, o deadline estava quase a acabar. Independentemente da pressão, vou sempre buscar coisas que conheço, geralmente à minha vida ou a situações de que me apercebo. Não tenho muito jeito para inventar. Há coisas que me preocupam, mas eu não sei escrever sobre isso porque não é a minha realidade. Digo muitas vezes que escrevo canções porque não consigo escrever um livro. E não consigo escrever um livro porque ainda não vivi quase nada.

A produção do disco conta com alguns nomes bem conhecidos. Soubeste de início com quem querias trabalhar?

Sabia que queria produtores com uma determinada sonoridade. Havia alguns nomes que para mim era imperativo estarem. Já tinha trabalhado com o Cut Slack no EP, com o Fred Ferreira queria muito trabalhar mas ainda não tinha tido oportunidade. Tive de perceber o que é que estas pessoas me podiam dar, quase como um puzzle. Tinha estes produtores muito bons, com os seus pontos fortes. Se queria uma coisa mais dançável e divertida ia ter com Karetus, porque sei que me iam levar para ali. Se queria uma balada então ia ter com o Diogo [Piçarra], porque sabia que me ia puxar para isso.

Ao ouvirmos o disco ficamos com a nítida sensação de que há dois lados: um mais leve, outro mais sombrio. Foi propositado?

Quando comecei a fazer o álbum, há dois anos e meio, tinha a ideia de fazer canções mais banais, sobre coisas que me preocupavam na altura, como o facto de andar muito ocupada e não ter tempo para gerir todas as coisas que tinha para fazer. Queria fazer algo diferente do EP, onde as canções eram muito emotivas e próximas do coração. Depois perdi a minha avó, e durante uns meses não me apetecia compor nada. Quando voltei a compor já não me apetecia escrever canções sobre o tempo, ou sobre estar ocupada. Tinha saudades, estava triste, e essas canções até me pareciam um bocadinho ocas e parvas. Pensei que tinha que contar a verdade. É como acontece com tudo: predispomo-nos a fazer uma coisa e raramente ela corre exatamente como tínhamos imaginado.

A parte estética do disco também é muito interessante. Como te lembraste de pôr na capa aquela espécie de persiana e que significado tem?

Não queria nada ter um disco absolutamente igual a todos os outros. Por aquilo que eu acredito que é o meu público e pelo que esteticamente faz sentido para mim, ter um disco que não tivesse simbologia nenhuma não fazia sentido. Todas as capas de single têm persianas. Achei que era giro fazer uma persiana em que o disco deslizasse, quase a dar a ideia que as pessoas podem entrar dentro da minha casa e do meu mundo. Achei essa ideia gira, e construí um protótipo para mostrar à editora, para os tentar convencer a deixarem-me ter um disco assim. Se há algo que aprendi com a experiência – e também com o meu manager Miguel Leite – é que a música não é só tocar guitarra no quarto e gravar. Há toda uma história que se conta com as fotografias, com as letras… Quando tentamos juntar as peças todas a mensagem passa mais rápido. O disco tem esse cuidado também, todos esses pormenores.

A 21 de julho regressas ao Super Bock Super Rock (SBSR). De que forma a tua prestação será diferente da de há três anos?

Vou apresentar-me com uma banda diferente, mais trabalhada, mais pensada, em que eu própria tenho mais controlo da estética que se ouve em palco. Há três anos, lembro-me de dizer à banda que me acompanhou ao SBSR, que queria mesmo que as pessoas ouvissem aquilo que estava no EP, porque era uma oportunidade para me conhecerem quando quase ninguém me conhecia. Acho que agora tenho uma noção diferente do conceito de concerto. Vão ser experiências completamente diferentes. Talvez essa seja a grande diferença, porque passei a controlar este processo. Fui eu que pensei criativamente o concerto, e isso dá-me mais uma ferramenta. Vou estar com músicos que me têm acompanhado há alguns anos, que têm crescido comigo, que me conhecem bem, que sabem do que gosto. Será um concerto mais próximo de mim própria.

Que concerto é que não podes mesmo perder nesta edição do SBSR?

Quero muito ver Slow J, e quero muito ver Sevdaliza, que vai tocar depois de mim. Ainda não consegui ouvir o novo EP dela com toda a atenção, mas acho sempre que as coisas dela são uma ótima referência, ela parece que está sempre um bocadinho mais à frente. Especialmente a nível de produção, Sevdaliza é uma óptima referência para mim. Vê-la ao vivo vai ser muito bom.

Dois gangsters pintarolas, quatro ninfomaníacas janadas, um romântico casal de assaltantes, um mestre de kung fu em versão proprietário de motel e a sua misteriosa discípula, três assassinos contratados e uma mulher que transporta uma mala carregada com uma obscena soma de dinheiro encontram-se no Motel QT (deve ler-se cuu-ti). Parece-lhe familiar? Certamente, sobretudo se for um fã de Quentin Tarantino e delirar com as frenéticas histórias de crime e vingança com que o realizador norte-americano tem sacudido a monotonia da produção de Hollywood ao longo das últimas décadas.

Pegando em personagens e episódios, transfigurando uns e recriando outros, vários alunos-finalistas de diversos ramos da Escola Superior de Teatro e Cinema construíram, com encenação de Ricardo Neves-Neves, um espetáculo delirante que funciona como um verdadeiro compêndio Tarantino.

“Construímos um texto novo a partir dos oito guiões que o realizador dirigiu”, explica Neves-Neves, sublinhando que “o modo como Tarantino encena a violência, relaciona comédia e farsa, concebe imagem e movimento, permite trabalhar as várias capacidades do ator. E isso parece-me essencial, sobretudo, quando este é um espetáculo final dos alunos da Escola Superior de Teatro e Cinema.”

Feliz com “o grupo de atores particularmente jovem” que se prepara para iniciar a atividade profissional, o experiente encenador e dramaturgo crê que “Motel QT está a ser uma extraordinária experiência para todos, ainda mais porque foram eles a construir o texto e a erguer todo o projeto”. E, lembra o seu próprio trajeto quando concluiu a formação, na mesma escola, e se debateu com a escassez, ou até mesmo a inexistência de companhias onde pudesse exercer a profissão. “Essa realidade impeliu-me a escrever os meus textos e a fundar o Teatro do Electrico. Ou seja, a criar o meu lugar”, conclui.

Há como que uma imensidão de palco a rodear a figura da atriz. Dos figurinos que deram forma às personagens aos objetos que povoaram espetáculos passados, ecoam vozes de outros tempos, essas Vozes dentro de mim que dão título ao terceiro livro de memórias de Carmen Dolores, e no qual Diogo Infante se inspirou diretamente para conceber este declarado “ato de amor” a uma das grandes atrizes portuguesas do século XX.

“Quis que este fosse um espetáculo muito subtil, feito da palavra, dos pequenos gestos e dos fragmentos que podemos encontrar nos livros de memórias que a Carmen foi escrevendo ao longo das últimas décadas”, refere o autor e encenador. Retirada dos palcos desde 2005, a atriz tem cultivado ao longo dos últimos anos o recato e “a solidão como ansia para auscultar os meus sentimentos”, segundo a própria no seu último livro e também aqui, no palco, com Natália Luiza a encarná-la como personagem.

Cabe, precisamente, a Natália interpretar Carmen. Mas, como sublinha a atriz, “a minha Carmen não é propriamente aquela que todos conhecemos”. É, antes, “uma voz dela, tal qual personagem tchekhoviana – talvez a Anna Petrovna, de Platonov, que a Carmen assume como uma das vozes que ainda lhe falam, talvez porque pensa não ter dado tudo o que podia quando a interpretou. E, são quase sempre essas personagens aquelas que nunca nos abandonam,” refere a atriz.

Afastada dos palcos há alguns anos, Natália Luiza tem-se dedicado mais recentemente à encenação. Porém, agora, e a convite de Diogo Infante, ela torna-se o coração deste espetáculo de homenagem à atriz que foi sua “madrinha no teatro”, na década de 1980. Afinal, “estou unida à Carmen pela admiração, mas também pelo prazer da palavra, pelo gosto de estar escondida e pela rejeição ao folclore social,” confessa a atriz, partilhando com humor que, na última vez que esteve com Carmen Dolores, chegaram ambas a pensar não estarem presentes na estreia do espetáculo.

Mas, tranquilize-se o leitor! No dia em que a principal sala do centenário Teatro da Trindade passa a chamar-se oficialmente Sala Carmen Dolores, vão soar palmas, e muitas, para esta maravilhosa Carmen de Natália (e de Diogo Infante) e, claro, para a homenageada. Afinal, não são todos os dias que se vive o privilégio de aplaudir, num mesmo momento, estas duas enormes atrizes do teatro português.

A antiga e amável povoação de Bemfica, ainda que tão decaída hoje da alta importância que teve outrora no conceito, caprichoso e inconstante, da alta sociedade da capital, é, ainda assim, no seu tanto, o recantinho suburbano de Lisboa que mais aproximada idea nos sugere do que é para Roma o prestígio de Tivoli e de Frascati. Em nenhum outro lugar de Portugal, se exceptuarmos Sintra, se encontrarão reunidas em tão pequeno circuito, tão lindas, tão históricas, tão anedóticas, tão saudosas quintas como as que encerra Bemfica. Ramalho Ortigão

Iniciamos o nosso percurso junto à entrada do Jardim Zoológico, na Praça Humberto Delgado. O Jardim Zoológico, como hoje o conhecemos, foi inaugurado a 28 de maio de 1905, na antiga Quinta das Laranjeiras, pertencente ao Conde de Farrobo (Joaquim Pedro Quintela). Aristocrata português, filantropo e mecenas das artes, esbanjou toda a fortuna tendo morrido na miséria, em 1869. Antes da Quinta das Laranjeiras, o Jardim Zoológico funcionou no Parque da Palhavã (onde se situa a Fundação Calouste Gulbenkian). Com o arrendamento dos terrenos a terminar em 1905, e contando com a generosidade do proprietário da Quinta das Laranjeiras da altura, o Conde de Burnay, o Jardim Zoológico mudou-se então para o novo local, onde se mantém até hoje.

Deixamos a entrada principal do zoo e seguimos pela Estrada de Benfica até à antiga entrada principal, outrora a entrada para o Teatro Thalia. O fascínio do Conde de Farrobo pelas artes cénicas levou-o a mandar construir, em 1820, um teatro junto ao Palácio das Laranjeiras. Na sua inauguração, a 26 de fevereiro de 1843, foi oferecida uma grande festa à Rainha D. Maria II. Em 1862, um incêndio destruiu o teatro. O conde ainda tentou reconstrui-lo, mas por essa altura estava praticamente na miséria, tendo o teatro sido deixado ao abandono. A Quinta das Laranjeiras acabou vendida em hasta pública em 1874 (já depois da morte do conde), tendo passado por vários proprietários. Em 1940, o palácio foi comprado pelo Ministério das Colónias, e acabou por albergar vários ministérios. Em 2010, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior lançou o projeto de requalificação do teatro, que ficou a cargo de Gonçalo Byrne, Patrícia Barbas e Diogo Lopes. Atualmente, o Teatro Thalia é cenário de vários eventos culturais e científicos, e tem recebido regularmente concertos da Orquestra Metropolitana de Lisboa.

Continuando pela Estrada de Benfica, chegamos ao Chafariz das Águas Boas (ou de Santo António da Convalescença). O chafariz foi mandado erguer por D. Maria I por forma a responder aos pedidos dos moradores das Estradas da Convalescença (atual Estrada de Benfica) e das Laranjeiras. Era abastecido com água do Aqueduto, tendo ficado concluído no início do séc. XIX, em 1817. Na sua decoração ostenta as armas reais de D. João VI.

Mesmo em frente temos o Convento de Santo António da Convalescença, fundado em 1640. O convento foi construído no local chamado da Cruz da Pedra, tendo servido durante muitos anos de hospício a religiosos enfermos que, depois de tratados na enfermaria do Convento de Santo António dos Capuchos, ali iam para convalescer, sendo assistidos por outros religiosos. O convento foi extinto em 1834. A fachada, totalmente forrada a azulejos de várias épocas, em perfeito estado de conservação, é rara em Lisboa. Ali estiveram instaladas duas escolas: a Escola Técnica Elementar de Pedro de Santarém e a Escola Preparatória Professor Delfim Santos, bem como a Universidade Internacional.

Seguimos então para uma zona desconhecida de grande parte dos lisboetas, um pequeno e sossegado bairro situado na Travessa das Águas Boas, o Bairro Novo ou Bairro das Águas Boas. Construído na altura do Estado Novo (anos 60 e início dos anos 70), é quase uma aldeia dentro da cidade, caracterizado por casas com portas altas e estreitas, numa zona muito calma.

Invertemos a marcha e seguimos pela Rua de São Domingos de Benfica, onde, ao olharmos para a fachada de alguns edifícios, nos deparamos com os “entalados”, elementos decorativos de baixo-relevo, colocados por cima da entrada dos prédios. Nos anos 40 e 50, a construção não tinha grande sentido estético. Resolveu-se a questão incorporando estas esculturas – a maior parte delas mulheres deitadas. Em 1969, o arquiteto Francisco Keil do Amaral brincou com a situação, considerando bizarra a “proliferação epidémica dum estranho tipo de esculturas” que se propunha combater, criando uma “Associação Protetora de Lisboa e das Mulheres Entaladas entre as Portas e as Sacadas”.

Seguimos o corredor verde usando a passagem aérea. Aqui, paramos para observar o outro lado da linha férrea, uma zona predominantemente verde, com a mata de Monsanto e algumas quintas. Chegamos então à Rua António Macedo, parando na Quinta do Lameiro, cuja casa foi mandada construir entre os anos 1670 e 1680 pela família Sanches Baena. Em 1838, Abraham Weelhouse, casado com Elisabeth Oom, comprou-a em leilão. Foi aí que filho do casal se dedicou a experiências com sementes importadas, tendo deixado inúmeros esritos sobre o tema. Atualmente, pertence à família Oom.

Continuamos o nosso percurso até chegarmos ao Bairro do Calhau, uma verdadeira aldeia dentro da cidade. Construído em meados do século XX, é composto por casas térreas e um ambiente de grande familiaridade. Aqui todos se conhecem e fazem a típica vida de bairro. No Largo do Convívio, onde funciona a Associação de Moradores Flor da Serra, paramos para comer um pastel de nata e beber um café.

O itinerário prossegue até ao Largo de São Domingos de Benfica, onde nos deparamos com o Chafariz de São Domingos de Benfica, incorporado no conjunto do Palácio e Quinta de Devisme. Foi construído com permissão real por iniciativa de Gérard Devisme, burguês pombalino comerciante de pau-brasil. Em 1784, a edificação do chafariz estava terminada, mas só em 1787 um alvará lhe concedeu passagem de água do Aqueduto das Águas Livres, com uma condição: em caso de falta de água, este seria preterido em relação aos chafarizes de maior necessidade pública.

Focamo-nos agora no Palácio e Quinta de Devisme (ou da Infanta). Trata-se de uma quinta do século XVIII, pertencente ao mercador francês Gérard Devisme, um dos burgueses mais influentes do tempo do Marquês de Pombal. A quinta viria a ser adquirida pela Infanta D. Isabel Maria, que ali se instalou com uma pequena corte. Oito anos depois da sua morte, o palácio passou a alojar o Colégio de São José. Em 1910, o palácio e a quinta passaram para as mãos do Estado, tendo-se aí instalado um reformatório. Atualmente, pertence a uma congregação religiosa que dá apoio social à população. O edifício sofreu muitas transformações mas mantém a traça original.

Mesmo ao lado, temos o Convento de São Domingos de Benfica, um convento dominicano de construção medieval, reconstruído no séc. XVII. Em 1911, instalou-se aí o Instituto Militar dos Pupilos do Exército.

Um dos pontos interessantes a visitar é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que funcionou como paroquial de São Domingos de Benfica até aos anos 70 do século XX, passando então para as mãos da Força Aérea Portuguesa. Classificada como Imóvel de Interesse Público, é um bom exemplar de arquitetura religiosa maneirista. No interior temos os painéis de azulejos figurativos de António de Oliveira Bernardes, o retábulo-mor e os altares de talha maneirista de Jerónimo Correia, esculturas de Manuel Pereira, telas pintadas por André Gonçalves e Vicenzo Carducci, a inscrição tumular que indica a sepultura de Frei Luís de Sousa, bem como o túmulo de D. João das Regras (obra de referência na tumulária medieval, classificada como Monumento Nacional).

Saímos da igreja, invertemos a marcha e dirigimo-nos para o último ponto do nosso itinerário, o Palácio Marquês de Fronteira. Construído entre 1671 e 1672 como pavilhão de caça para João Mascarenhas (o primeiro Marquês de Fronteira), o palácio encontra-se num local muito tranquilo, mesmo ao lado do Parque Florestal de Monsanto. Inicialmente pensado apenas para férias, o palácio sofreu alterações depois do terramoto de 1755, para poder albergar a família permanentemente. Embora não seja muito comum, e apesar de ser considerado um monumento nacional, o palácio ainda é utilizado como residência da família Mascarenhas. Há uma parte aberta ao público, que inclui algumas salas, a biblioteca e o jardim, sendo usado também para fins culturais, como concertos, sessões de poesia ou workshops literários.

[Fotografias de Francisco Levita]

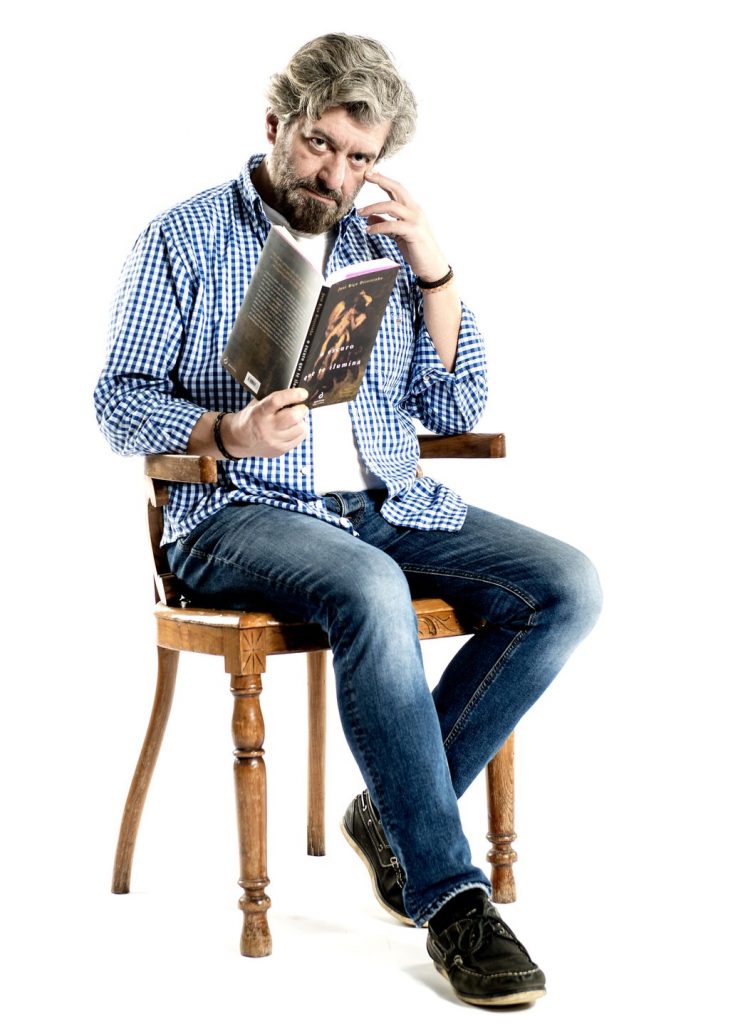

José Riço Direitinho

O meu romance mais recente, O Escuro que te ilumina (Quetzal), é o Diário de um homem que percebe que o sexo é a única maneira de escapar a uma solidão desesperada, com uma escrita muito crua mas bastante literária. É um livro simultaneamente pornográfico e poético, quase ultra-romântico porque exprime também a paixão deste homem por uma vizinha. Uma descida aos abismos que expõe a vida por detrás das vidas que as pessoas mostram no dia-a-dia. Extinção de Thomas Bernhard é a minha sugestão de leitura de verão, um romance longo com um ritmo de escrita musical. Bernhard conhecia composição e sabia profundamente de música e este livro é quase uma sinfonia em termos de repetições de vozes, com frases que se repetem com se fossem estribilhos de canções. Um livro que, com alguma falta de censura, entra na cabeça das personagens e também desce a alguns abismos.

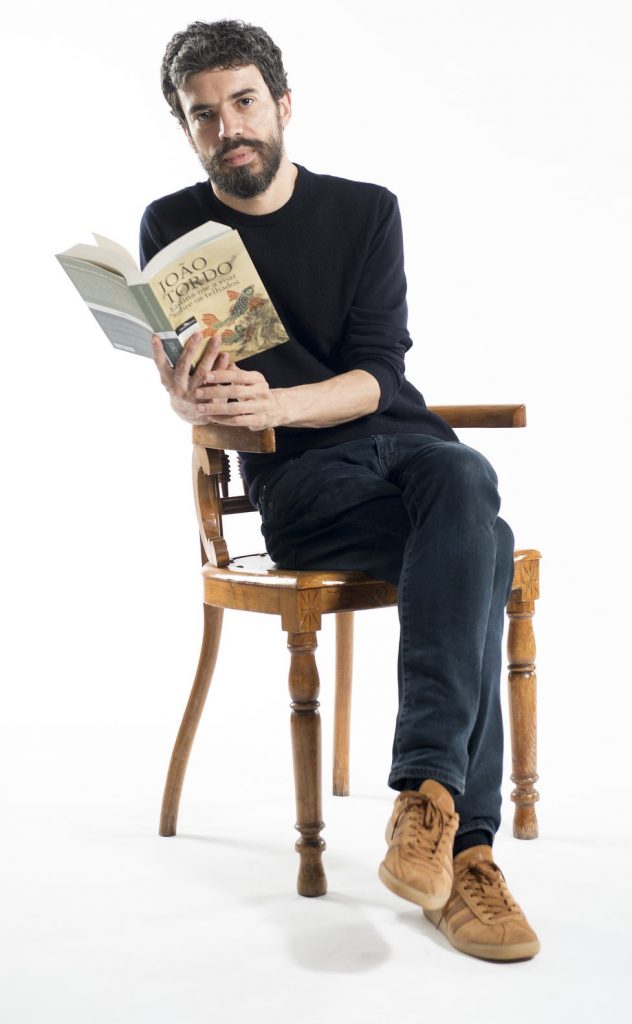

João Tordo

Ensina-me a Voar sobre Telhados (Companhia das Letras) é um romance dividido em duas partes distintas que acabam por se unir. Na atualidade, no Liceu Camões, em Lisboa, um funcionário tenta ajudar a ultrapassar a depressão coletiva causada pelo suicídio de um dos professores. No Japão, em 1917, um filho que desonrou a família é exilado pelo pai numa ilha deserta para morrer à fome e à sede. Um épico que cobre 100 anos de história sobre os temas da compaixão e da crueldade. Recomendo Meridiano 28 de Joel Neto. Gostei muito do seu primeiro romance Arquipélago e acho este ainda melhor. O livro passa-se nos Açores durante a II Guerra Mundial, tem uma forte componente de investigação histórica e uma vertente que me interessa que é a de compulsar vários elementos numa só narrativa. O Joel é um escritor que diz muito em poucas palavras, que traça na perfeição os destinos das personagens em histórias recompensadoras emocionalmente.

Luísa Costa Gomes

O romance Florinhas de Soror Nada (Dom Quixote) descreve uma perda de fé na igreja católica. Perda de fé que é vista como uma libertação e uma possibilidade de viver de forma mais verdadeira e humana. A minha proposta de leitura é Quincas Borba de Machado de Assis. Uma obra que releio todos os anos e que propõe uma conceção do mundo que é o humanitismo, critica ao humanismo no sentido em que este considera o homem a medida de todas as coisas, quando, no fundo, fazendo o que se fizer, o mundo não se compadece com nenhuma moralidade. A natureza é impassível e indiferente ao sofrimento humano. O livro proclama, num sentido paradoxal, a inutilidade do sofrimento e a sua impossibilidade de erradicação.

Joana Gorjão Henriques

Racismo no País dos Brancos Costumes (Tinta-da-China), é um livro sobre o racismo em Portugal, hoje. A ideia é, através de oitenta entrevistas, tentar abordar a forma como o racismo se manifesta estruturalmente na sociedade portuguesa. As pessoas contam as suas próprias histórias e fazem as suas análises sobre a descriminação racial em Portugal. Aconselho a leitura de Plantation Memories: Episodes of Everyday Racism de Grada Kilomba, uma artista portuguesa, afrodescendente, a viver em Berlim. Um ensaio pujante que recorre também a algumas entrevistas sobre o racismo. Um livro na primeira pessoa de uma artista e académica que faz um cruzamento profundamente original da experiência pessoal com a análise científica.

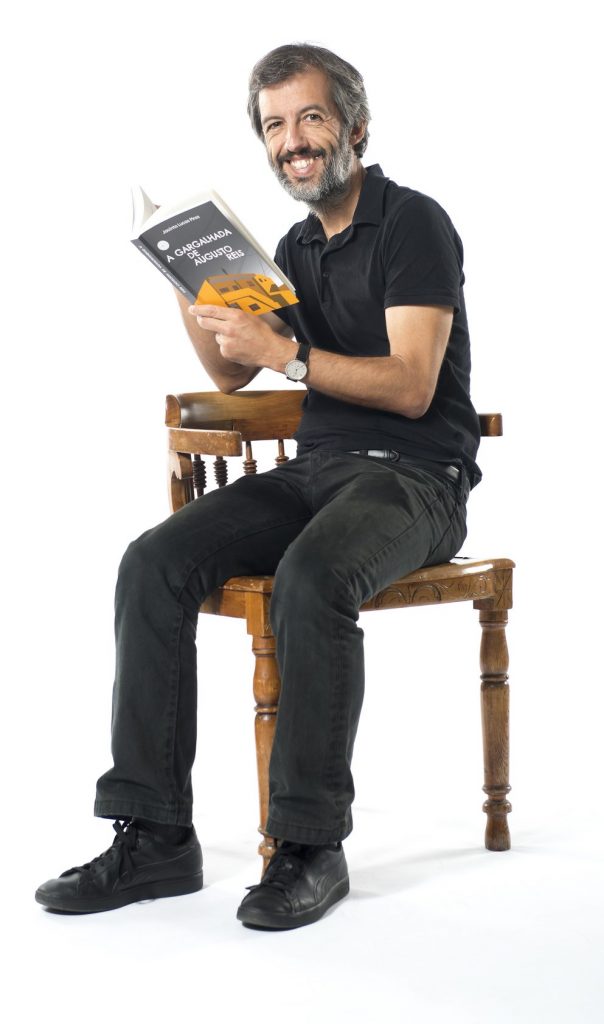

Jacinto Lucas Pires

A Gargalhada de Augusto Reis (Porto Editora), romance sobre a personagem de um banqueiro e poeta, faz uma junção improvável entre números e palavras. A obra atravessa o nosso tempo histórico coletivo: vem do estado Novo até aos dias de hoje. O protagonista é alguém que tem a capacidade de manter a alegria no meio de grandes terramotos, de uma profunda crise coletiva e pessoal. O romance reflete sobre se, nestas condições, a alegria é uma possibilidade e se pode servil de farol para os outros. O livro que referencio é A Marcha de Radetzky, de Joseph Roth, um romance sobre a ideia de sonho europeu “avant la lettre”. Apesar de se reportar ao final do Império Austro-Húngaro, é uma obra muito atual porque fala na necessidade de vivermos num espaço único, mas multicultural, como forma de evitarmos novas guerras. Para além de estar muito bem escrito, com grandes metáforas, belas personagens e intriga brilhante, tem este lado suplementar de nos chamar a atenção para o presente.

Patrícia Müller

Chovem Cães e Gatos na Minha Rua (Zero a Oito), livro infantil para os meninos que já sabem ler, conta a história de uma amizade improvável entre um cão e um gato. É uma alegoria à situação dos refugiados porque o cão guarda o país dos cães e recebe uma gata que foi expulsa do país dos gatos. Uma história de amizade/amor, porque o amor e a amizade são muito parecidos. Enquanto Lisboa Arde, o Rio de Janeiro Pega Fogo, de Hugo Gonçalves, é uma obra incrível pela ponte que constrói entre Portugal e o Brasil. É um livro contemporâneo que narra a experiência de um português que vai viver para o Rio, a sua relação com as mulheres, com as drogas, com a nova cidade e com o que deixou para trás. Tem também um elemento policial que torna a leitura viciante e que o converte num romance ideal para o verão.

Joana Bértholo

O romance Ecologia (Editorial Caminho) tem como tema a privatização da linguagem, o momento em que começamos a pagar pelas palavras. Conta as histórias de pessoas muito diferentes entre si, um casal, um grupo de amigos, um homem que está preso, que têm que lidar com esta nova realidade em que as palavras são uma mercadoria que se vende e se compra. Como consequência, o livro apresenta uma nova proposta ecológica porque é a linguagem que nos liga ao meio ambiente. Proponho a leitura das Obras Completas de Nuno Bragança, um autor essencial do século XX português com uma inventividade e uma relação com a língua muito singulares. Esta é uma otima sugestão para quem nunca o leu, porque está lá tudo. Quem leu A Noite e o Riso ou Directa, encontra nesta edição uma série de textos nunca antes publicados em livro. Uma aposta ganha para quem conhece e para quem não conhece Nuno Bragança.

Deve ser um pouco estranho ver-se como personagem numa peça de teatro.

Garanto que nunca me passou pela cabeça [riso]. A ideia foi do Diogo [Infante] e surgiu a partir do meu último livro [Vozes dentro de mim, Sextante Editora, 2017]. Durante o lançamento, no Teatro Aberto, fiz uma leitura de trechos com outras atrizes e, nesse mesmo dia, ele veio ter comigo e diz “Carmen, quero falar consigo”. Uns dias mais tarde apresenta-me a ideia e eu apanho um susto… “que responsabilidade!”, pensei. Depois, refleti: o livro está escrito, são as minhas palavras, e é ele que faz a adaptação e vai buscar alguns apontamentos aos livros anteriores, portanto, o meu contributo limita-se a isso. Mas, não deixa de ser estranho, de repente, eu que fiz tantas personagens e nunca me interpretei a mim mesma, tornar-me agora figura de uma peça…

Com a Natália Luiza a interpretar a Carmen…

Fiquei muito contente por ser a Natália. Temos muitas afinidades, já trabalhámos juntas – no Espectros, do Ibsen, no Teatro Experimental de Cascais [em 1992, dirigida por Carlos Avillez, também com Diogo Infante no elenco] – e devo dizer que lamento que ela seja hoje mais encenadora do que atriz. Não porque não lhe reconheça mérito, bem pelo contrário, mas a Natália é daquelas atrizes que, pela entrega total às coisas, gosto muito de ver em palco. Por tudo isso, penso que foi extraordinariamente bem escolhida.

Não acompanhou nenhum ensaio?

Ensaio, não. Tivemos aqui em minha casa uma reunião, conversámos, e tudo isso. Mas só. Para mim irá ser uma surpresa. Porém, deixe-me dizer que a Carmen dela poderá não ser bem como eu. Será mesmo muito natural que ela ponha alguma coisa dela…

Aliás, é esse mesmo o trabalho do ator.

Exato. Enquanto representei tentei sempre não ser eu, mas sim a personagem. Embora houvesse uma coisa que me transcendia: quando interpretava não uma personagem fictícia, daquelas que o autor inventou, mas uma figura real, entregava-me de tal modo e assumia uma tal responsabilidade que acabava por emprestar muito de mim. Isso sucedeu com a Virginia Woolf [Virginia, de Edna O’Brien, 1985], que tanto gostei de interpretar, que estudei a fundo, desde os romances aos diários, e que me esmagou. Foi uma experiência fora de série.

Como é que compôs as personagens que interpretou?

Tentei sempre imaginar os sentimentos delas, o que as levaria à ação, àquele momento das suas vidas. Mas, sempre evitando usar os meus próprios sentimentos. Talvez por isso sempre me tenha interessado interpretar figuras tão diferentes daquilo que sou.

Mas isso nem sempre foi possível, pois não?

No princípio da minha carreira, no cinema, fazia personagens muito parecidas comigo. Era sempre a sentimental! [sorriso] Cheguei a receber a carta de uma admiradora que dizia: “você que morreu de amor deve compreender o meu problema”. Era muito curiosa a relação com o público nessa época em que o cinema português estava no auge e toda a gente ia ver os filmes.

Mas, no teatro, a sua relação com as personagens já era diferente…

Sabe que raramente escolhi os meus papéis? Quando me começaram a distribuir papeis que nada tinham a ver comigo ficava intimamente presa a eles. Faziam-me experimentar sentimentos que nunca vivera, como a raiva, o ódio… E gostava de os experienciar através daquilo que as personagens sentiam.

Alguma vez temeu que uma personagem tomasse conta de si?

Não, porque tentei sempre defender-me. Lutei muitas vezes para que tal não sucedesse. Mesmo na Virginia de que falámos há pouco… Por sinal, precisamente após a ter interpretado, aconteceu ir a passar no corredor, o meu marido ter o rádio ligado, e ouvir: “a Virginia Woolf…” qualquer coisa. Parei e pensei: “estão a falar de mim?” Mas foi caso único. Em tantos anos, procurei nunca trazer a personagem para casa.

Mesmo em jovem, conseguia ter esse controlo?

Sim, porque eu fui atriz por acaso. Comecei a dizer poesia na rádio e, de um momento para o outro, surge o António Lopes Ribeiro. Os meus dois primeiros filmes [Amor de Perdição e A Vizinha do Lado], tem graça, estrearam no Teatro da Trindade, numa altura em que durante seis meses passava cinema e nos outros seis, teatro. O Lopes Ribeiro leva-me entretanto para o teatro, para os Comediantes de Lisboa. E depois, mesmo sem Conservatório, vou parar ao Nacional. Acho que fui uma mulher com sorte.

Alguma vez sentiu que atraiçoou uma personagem?

Fiz sempre o possível por não as atraiçoar, mas houve algumas que julgo não ter ido até ao fim na sua composição. Sabe, eu sou uma insatisfeita. Nunca fico inteiramente contente com aquilo que faço.

Já que mencionou o cinema, a Carmen teve sempre uma relação notável com a câmara, e lembro a importância que atribui ao teatro televisivo…

Reconheço-lhe, de facto, uma grande importância na carreira, até porque me permitiu corrigir posturas ou entoações vendo-me na televisão. Costumo dizer aos meus colegas que aprendemos muito a ver-nos. E se o teatro por vezes não me satisfazia, era precisamente porque não possibilitava que eu desse conta dos meus defeitos.

Para lá desse lado de autoavaliação, gostava de fazer teatro num estúdio?

Dava-me imenso gozo. Vivia a personagem, não havia público, mas havia… estavam lá o realizador e os técnicos. E, por falar em técnicos, tive sempre uma relação muito boa com eles. No início de carreira, no cinema, eu era muito jovem e tímida e, simpaticamente, chamavam-me Teresinha por causa da personagem que interpretei no Amor de Perdição.

Porque é que fez tão pouco cinema?

Porque não tive convites. A seguir ao 25 de Abril ainda fiz um filme com o António de Macedo e, um pouco mais tarde, filmei com o José Fonseca e Costa [Balada da Praia dos Cães e A Mulher do Próximo]. O Zé ainda me convidou há uns anos para entrar naquele que foi o seu último filme, mas eu já estava retirada e recusei.

O José Fonseca e Costa sempre referiu a enorme admiração que tinha por si…

Ele dizia que se tinha apaixonado por mim aos dez anos, quando me viu no Amor de Perdição. [risos] Recordo-me dele me ter ligado a dizer: “Ó Carmen, venha fazer o filme comigo.” [pausa] Filme que ele já não acabou…

Ainda sai para ir ao teatro?

Há muito tempo que não vou. Desabituei-me de sair… mas vou-me mantendo a par. Vou falando com colegas…

Como é que olha para o estado do teatro em Portugal?

Primeiro, acho que as temporadas são muito curtas. Depois, preocupa-me que haja tanta gente a sair das escolas quando parece não haver mercado. Quanto ao resto, e ao contrário do que pensam algumas pessoas da minha geração, não acho que tudo seja mau ou um disparate. As coisas são diferentes, e tento compreender. Qual é o mal de não haver grandes cenários ou de os atores representarem de jeans? Aquilo que me parece negativo é não haver continuidade e faltarem companhias fixas. Sem a televisão, hoje, os atores não viviam. E isso aflige-me.

Já deixou de ir à Gulbenkian, aos recitais de piano?

Já deixei de ter a “assinatura”. O meu filho é que continua a ir. Sabe, eu sou muito comodista, gosto de estar em casa, no meu cantinho, a viver a minha solidão, da qual gosto muito. Mas sinto que deveria sair mais…

Imagino então que passa os dias envolvida com os seus livros, com os poetas que tão bem declamou…

Os meus dias passam-se, sobretudo, a escrever. Estou atualmente, com o Vitor Pavão dos Santos, a preparar um livro sobre os Comediantes de Lisboa. É bom recordar aqueles grandes atores, essas vedetas que trabalharam comigo, como o João Villaret, a Maria Lalande, o António Silva, a Josefina Silva… E nós, eu, o Ruy de Carvalho, o Igrejas Caeiro e outros, éramos os jovens da companhia.

A escrita é uma paixão antiga?

Uma paixão de sempre, mas nunca por encomenda. Tem de ser por inspiração. Comecei, sem querer, a redigir memórias, ou melhor, comecei a usar a escrita para partir à procura de mim numa altura em que, por ter decidido acompanhar o meu marido, fui viver para Paris. Como estava afastada dos palcos, começaram a surgir episódios de que me ia recordando, e tive a sorte de um jornalista português, o Daniel Ribeiro, me ter entrevistado e de eu lhe ter confidenciado que andava a escrever umas “memórias”. O José Carlos Vasconcelos, que estava nessa altura n’ O Jornal [semanário surgido após o 25 de Abril], mostrou-se interessado e, como havia paralelamente ao jornal uma editora, surgiu o meu primeiro livro, Retrato Inacabado [Edições O Jornal, 1984].

A Carmen é quase uma pioneira no panorama português, já que é muito raro, por cá, um ator escrever memórias…

O que é uma pena! Ao contrário do que sucede em França, onde isso é muito comum. Talvez influenciada por esse período em que por lá vivi, habituei-me a escrevê-las, até porque penso serem documentos de época que ficam para o futuro. Aliás, passo a vida a desafiar os meus colegas a escreverem memórias porque acredito que seria importante.

Por falar em “pioneira”, está intimamente ligada a um dos primeiros e mais influentes grupos de teatro independente em Portugal, o Teatro Moderno de Lisboa, que cofundou em 1961…

A importância do Teatro Moderno de Lisboa, e não é por ter feito parte dele, foi imensa. Mas tivemos muitas dificuldades. Atuávamos no Cinema Império, nos períodos de tempo em que não havia cinema… às vezes, entre sessões dos filmes do [Ingmar] Bergman, o que era extraordinário! [risos] Depois, como não tínhamos qualquer subsídio, era muito complicado, sobretudo para os atores que dependiam exclusivamente do trabalho para subsistir, como o Rogério Paulo ou o Ruy de Carvalho. Eu, como já era casada, e o meu marido tinha uma situação confortável, podia até não receber, mas para os meus colegas a situação era dramática.

E ainda havia a censura.

É verdade! Tenho aqui em casa muitos documentos da censura a proibir peças. Nós acabámos, precisamente, porque íamos fazer os Porquinhos da India, do Yves Jamiaque, com o Rogério Paulo, imagine-se, a interpretar um operário. Claro que a peça não passou na censura prévia, mas, tem piada, o Ribeirinho conseguiu fazê-la antes do 25 de Abril e, ao que sei, não houve problemas com a censura.

Incoerências?

O Teatro Moderno de Lisboa surge comigo, com o Rogério, o Armando Cortez, o Morais e Castro, e outros tantos, e houve sempre uma relação tensa com a censura, até porque alguns dos membros eram comunistas. Dai, talvez não seja propriamente por incoerência. Mas, repare, a censura atuava em todo o lado e nem sempre por razões políticas. Na televisão, por exemplo, lembro-me de estar a fazer uma peça russa em que eu interpretava uma mulher casada, mas o marido nunca aparecia em cena. Por isso, os censores obrigaram-nos a dizer que ela era viúva. Tudo por causa dos costumes!

Ainda antes do 25 de Abril vive um período que lhe é muito caro, na Casa da Comédia, onde palco e plateia quase se fundiam…

Adorei essa relação de proximidade da cena com o público. Depois da Casa da Comédia, deixei de gostar de representar em teatros grandes. Quando o público está próximo, sinto que me dou mais. Vivi tempos muito felizes nesse período.

E, logo a seguir à queda da ditadura, vai experienciar essa relação de proximidade com o público por esse país fora…

Apesar do [Luís Miguel] Cintra também ter feito um, segundo garante o João Lourenço, foi com o primeiro Brecht que por cá se encenou: As Espingardas da Mãe Carrar. Fizemos primeiro na Casa da Comédia, depois no Trindade ao longo de umas semanas e, logo a seguir, uma tournée. E foi muito divertido, apesar de algumas noites complicadas para a concentração dos atores [riso].

Porquê?

Porque as pessoas iam para o teatro como se fosse para um comício, levavam as crianças, traziam laranjadas… O que era natural, pois, para a maioria, era a primeira vez que viam teatro. É importante que hoje se saiba que isso se passava não assim há tantos anos. A maioria das pessoas não tinha acesso à cultura!

Ao lermos os seus livros de memórias sentimos que tem sempre um olhar otimista sobre a sua relação com a vida e com os outros. Nunca há espaço para acertos de contas com o passado, com os outros…

Mesmo os poucos com quem poderia fazê-los, não me interessa. Não vale a pena. Eu gosto do ser humano, tanto no bom como no mau. Como sempre fui muito reservada, sobretudo quando era jovem, dediquei-me a observar e a procurar compreender. Nenhum de nós é perfeito, todos temos qualidades e defeitos. Hoje sou uma otimista, ao contrário da criança melancólica que fui.

Fez rádio, cinema, teatro, televisão. Escreve… Para que lado pende o seu coração?

Gostava de ter sido escritora, mas tenho uma enorme ternura pela rádio. Sempre fiz rádio, sempre vivi com a rádio. E nunca tive, na rádio, aquele nervoso que sentia no teatro, antes da cortina subir (quando ainda havia cortina!) e, até mesmo, no cinema ou na televisão. Estar na rádio foi sempre como estar em casa.

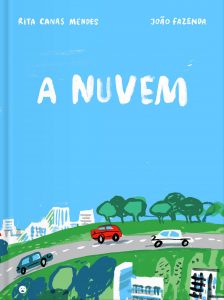

Rita Canas Mendes e João Fazenda

A Nuvem

Pato Lógico

Este delicioso livro conta a história de uma nuvem que, certo dia, se instalou no céu e ali permaneceu durante dias a fio. A curiosidade da população não se fez tardar, com as teorias sobre o fenómeno a multiplicarem-se. Seria um milagre ou um prenúncio de uma catástrofe? Seria poluição? Até que, um dia, a desconcertante ordem natural das coisas acabou por se impor.

Isabel Milhós Martins e Bernardo P. Carvalho

Atlas das viagens e dos exploradores

Planeta Tangerina

As páginas deste livro estão repletas de aventuras. E de mapas. E de personagens de todos os tempos e lugares. Monges, botânicos, comerciantes, marinheiros e artistas viajantes que, para saberem o que era o mundo, tiveram que se fazer ao caminho. As suas viagens contribuíram para conhecermos melhor o planeta em que vivemos e sabermos da existência uns dos outros.

Anna Vivarelli

Pensa lá bem

Nuvem de Letras

Qualquer situação da vida nos faz despertar a curiosidade e a interrogação. No fundo, tudo serve de pretexto para surgirem dúvidas e hesitações. Este livro de filosofia para mentes jovens promete ajudar os mais novos a percorrer um mundo repleto de perguntas. Porque ser curioso, querer saber mais e estar atento ao que nos rodeia é que nos faz evoluir.

Marc Grañó e Gonzalo Fanjul

Somos os 99%

Nuvem de Tinta

Edgar, Samira, Kassia, Paul e Fabián não se conhecem. Na verdade, são cinco jovens com experiências de vida completamente diferentes. Mas, ao volante das suas bicicletas, testemunham diariamente algo que os une e afeta profundamente: a desigualdade. Tudo nas suas (e nas nossas) vidas é influenciado por esta realidade, seja a educação, a alimentação, a utilização dos recursos naturais e até a emigração.

Carolina Celas

Horizonte

Orfeu Negro

O horizonte rodeia-nos um pouco por todo o lado; aqui, ali e acolá. Pode até surgir visível ou disfarçado. Muitas vezes tentamos agarrá-lo, mas ele parece escapar sempre ao nosso alcance. Com uma linguagem meiga, este livro dá a conhecer a ilustradora Carolina Celas, não apenas ao público infantil, mas a todos que se deixarem levar pelo universo onírico e poético do seu livro de estreia.

E.E. Cummings

Contos de Encantar

Ponto de Fuga

O grande poeta modernista E.E. Cummings só reconheceu a filha Nancy quando esta era já adulta e casada. Estes contos terão sido escritos para ela quando era criança, mas só lhe foram dados depois, para que ela os lesse aos filhos. Hélia Correia traduz e Raquel Caiano ilustra estes belíssimos textos “jubilosos sobre o amor, o nascimento e o desfazer da solidão”.

O mais recente número da revista anual dedicada a estudos de teatro e artes performativas Sinais de Cena tem como tema primordial as “teorias da crítica”. Num extenso dossiê temático, composto por artigos de Luiz Fernando Ramos (Brasil), Diana Damian Martin (Inglaterra), Sergio Lo Gatto (Itália) e dos portugueses Gustavo Vicente, António Baía Reis e José Alberto Ferreira (este dedicado a um dos grandes críticos do teatro em Portugal, Manuel João Gomes) visa-se “perscrutar o modo como diferentes teorias e discursos e práticas [da crítica nas artes performativas] se posicionam face ao momento atual”, lembrando que este lado da “arte”, certamente tão esquecido na história do teatro, e tantas vezes tão mal amado, se debate ora com o estatuto de “prática obsoleta e condenada à extinção”, ora com a honrosa condição de ser “um dos últimos redutos possíveis para uma intervenção livre na esfera pública”.

Nesta edição, enfoque ainda para um portfólio, com fotografias de José Carlos Duarte, do trabalho da mala voadora (destacando-se, inevitavelmente, as magnificas criações do cenógrafo José Capela) e uma longa entrevista à coreógrafa e performer luso-cabo-verdiana Marlene Monteiro Freitas, recentemente premiada com o Leão de Prata na Bienal de Veneza.

A apresentação desta edição está marcada para dia 5 de julho, às 19 horas, no Teatro Nacional D. Maria II.

Em 1991, o jovem coreógrafo e bailarino Francisco Camacho partiu à procura de um “lugar para ser intérprete”, ainda no rescaldo da sua passagem por Nova Iorque, onde até equacionou trocar a dança pelo teatro. Foi na figura do último rei de Portugal, D. Manuel II, que se inspirou para criar a peça que seria determinante para a sua carreira, e onde introduzia o questionamento da forma artística como marca que haveria de perseguir em todos os seus trabalhos.

Ao lado de Fernanda Lapa, que acompanhou todo o trabalho de voz e de composição do personagem (apesar do coreógrafo o considerar “apenas uma figura apontada”), e de Carlota Lagido, que criou o figurino e foi “ajuda indispensável em todo o processo criativo”, Camacho concebeu um solo onde o intérprete (à época, também numa espécie de exílio, porque a situação da dança em Portugal era muito periclitante) se apõe à figura do último monarca português, explorando conceitos de Poder, de masculinidade e de solidão, enquanto testa os limites da dança e do teatro.

O sucesso internacional de O Rei no Exílio – “foi a peça que me abriu as portas” – deveu-se, nas palavras de Camacho, à “natureza coreográfica ser diferente daquilo que se fazia na época. Apesar de haver muita dança-teatro, sobretudo em França, a peça colocava a dança dentro de uma moldura teatral, ao mesmo tempo que promovia a justaposição entre mim, enquanto intérprete, e o personagem.”

Em 2013, com a crise no auge, Camacho regressaria a esta criação. Mas a opção foi fazer dela um Remake, com outros tempos e com menos de si mesmo. “Estou mais velho e mais pesado, e já não me interessa olhar tanto para mim como naquela altura, em que procurava descobrir-me”, confessa. Por isso, O Rei no Exílio – Remake é uma peça mais política, “com menos razão privada e mais razão de Estado, comparativamente à criação original, que até está imortalizada num filme dirigido para a RTP por Bruno de Almeida, filmado num estúdio de Nova Iorque.

Depois de várias récitas em Portugal e no estrangeiro ao longo dos últimos anos, o Remake desta que é considerada uma das obras mais marcantes da dança contemporânea portuguesa, sobe ao palco da Sala Garrett para uma apresentação única, que marca também os 25 anos da EIRA, estrutura dirigida pelo coreógrafo.

Depois de um longo processo de audições, workshops e entrevistas, Joana Craveiro e a equipa do Teatro do Vestido selecionaram cinco atores (Cláudia Andrade, Daniel Moutinho, Lavínia Moreira, Marina Albuquerque e Rafael Rodrigues) que, não tendo vivido a experiência efetiva do Portugal colonial, cresceram com a memória de um tempo em que este “não era um país pequeno”, e se estendia da “metrópole” a África e à India. As marcas dessas raízes vão sendo ilustradas em fotografias de família, em objetos e artefactos, naquilo que se contou sobre o passado, ou nos sabores do óleo de palma africano ou da bebinca goesa, que os atores utilizam como celebração de uma memória indireta, herdada, repleta de afetos e, por vezes, de uma doce nostalgia.

São estas memórias familiares idílicas, produzidas nessas terras distantes outrora portuguesas que, na peça, vão embater contra a realidade da História. Inevitavelmente, vão desfazer-se no mito do “colonialismo brando” que o fascismo sustentou, a reboque de uma historiografia oficial que, só após o 25 de Abril, e muito paulatinamente, vai sendo desmontada e, muitas vezes a medo, revelada (nesse sentido, a par de alguma literatura, é incontornável o papel desempenhado, no teatro, por Joana Craveiro e pelo seu Teatro do Vestido).

Em Filhos do Retorno – um “espelho invertido” do espetáculo Retornos, exílios e alguns que ficaram, acerca dos traumas de quem regressou, ou chegou, à dita “metrópole”, em sequência do processo de descolonização –, o conflito surge, como refere Joana Craveiro, “quando estes atores se confrontam com cadáveres no armário da história das suas famílias”. Como se um fantasma assombrasse as suas vidas para comprometer as boas memórias.

Assim, e se o espetáculo proporciona uma comemoração afetiva feita com tanto do que tão intimo aqueles atores transportam dentro de si, o que se torna particularmente avassalador é vermos como o passado lhes vai pesando, independentemente de qualquer julgamento moral sobre o comportamento dos indivíduos num determinado período histórico. Afinal, com ou sem memórias dum tempo obscuro, com ou sem raízes coloniais, uma questão vai trespassar-nos a todos: de que modo aquilo que somos é condicionado pelo legado familiar inscrito pelas gerações passadas.

Apresentado em 2017, no âmbito do FITEI – Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, Filhos do Retorno estreia agora, em Lisboa, a 21 de junho, na Sala Estúdio do Teatro Nacional D. Maria II.

paginations here