Como é que surgiu este súbito fascínio pelas peças de Tennessee Williams, autor que até há um par de anos nunca tinha encenado?

Não diria que tenha sido um fascínio súbito, mas, na verdade, nunca pensei em encenar Tennessee Williams. Só quando percebi que os meus atores, e aqueles de quem gosto, estavam aptos a fazê-lo é que tomei a decisão. No fundo, pus-me como que ao serviço desse elenco – a Maria João [Luís], o Rúben [Gomes], a Catarina [Wallenstein], o Américo [Silva] ou a Isabel Muñoz Cardoso, que ambicionou durante anos fazer Tennessee Williams.

O que é que este autor tem de tão especial para os atores?

São papéis complexos com que muitos dos atores, legitimamente, sonham, e nem sempre é fácil surgir a oportunidade de os fazer.

E para o encenador? Que motivações acrescidas surgiram?

Pensei, desde a Gata, que era importante devolver Tennessee Williams ao teatro. A maior parte das pessoas conhece estes textos através das adaptações ao cinema que, apesar de muito interessantes, são muito, muito distanciadas das peças. Ao mesmo tempo, há esse lado desorganizadíssimo das suas peças, os seus ritmos e pulsares…

Gore Vidal chegou a confessar-se surpreendido pela forma como Williams escrevia e reescrevia constantemente as peças. É essa desorganização a que se refere?

Williams era um permanente indeciso, com muita vontade de agradar. Consta que vivia, antes da estreia de cada peça, um voraz nervosismo que o levava a escrever novas cenas e a impôr alterações momentos antes de os atores subirem ao palco. Margaret Leighton, que faz o papel de Hannah em A Noite da Iguana aquando da estreia na Broadway, conta isso mesmo. Essa desorganização, resultante do homem atormentado que era, acaba, no fundo, por surpreender quando estamos a trabalhar um texto seu.

Falando agora de A Noite da Iguana. Porquê escolher esta peça que, por sinal, nasceu de um conto que Williams escreveu na década de 1940?

De todas as peças que levámos à cena é a menos estudada. E é radicalmente diferente do conto que Williams escreveu numa pensãozinha boémia do México, mergulhado num estado de profunda depressão. Em 1961, ele desenvolve a peça, recuperando a atmosfera descrita e uma personagem, uma puritana que passa férias na pensão, tendo escrito, ao que se sabe, pelo menos quatro versões. A que usamos é a que faz parte do espólio da Library of America.

Em 1964, John Huston adapta a peça ao cinema, num belíssimo filme protagonizado por Richard Burton, Ava Gardner e Deborah Kerr. Apesar de críptico, o filme não revela propriamente essa “desorganização” que parece marcar a maior parte das obras de Williams…

Como já referi, os filmes são sempre muito diferentes das peças e A Noite da Iguana não é exceção. Aliás, esta peça é muito, muito desequilibrada, talvez porque quase todas as personagens estão em exaustão, a começar pelo protagonista, o Shannon, e acabando na galeria de personagens curtas. A ação passa-se em 1940, ao contrário do filme, que a remete para umas décadas depois e suprime o grupo de turistas alemães que Williams usa para fazer o contraponto entre os que vivem uma crise existencial e uma Europa que se destrói – a Noite do título é, precisamente, a do grande bombardeamento alemão a Londres, que aquele grupo de nazis comemora na pensão mexicana à beira-mar. Aliás, o que se torna crucial na peça é essa ideia de um mundo exangue que não consegue lutar contra o fascismo crescente.

Não deixa de ser surpreendente que Williams, tendo escrito a peça quase duas décadas depois da derrota do nazismo, tenha “criado” esse grupo de nazis num texto que parece ser, sobretudo, sobre pessoas em exaustão.

É uma característica do teatro de Williams. Ele adora colocar as suas personagens torturadas e amarguradas ao lado de personagens grotescas (repare-se nas criancinhas da Gata ou nos fascistas do Doce Pássaro). Ele chamava-lhe “caricaturas à Hieronymus Bosch”.

Pensa que essa presença do grotesco, ainda mais nestes dias que vivemos, dá, de certo modo, uma nova atualidade ao teatro de Williams. Ou, para ser mais preciso, Tenessee Williams é ainda um autor atual?

É datado. Mas, eu também acho que Bach não é rock, é datado, e eu continuo a necessitar dele. Mozart, que eu ouço quase todas as noites, também não vestiu jeans e ainda bem… Não sou doido pelo contemporâneo, até porque acredito que todo o teatro é contemporâneo desde que seja representado. Uma das coisas bonitas do teatro é, precisamente, sentarmo-nos numa sala e ouvirmos vozes de antes, de agora, de longe e de sempre.

Como em todo o teatro de Williams, os protagonistas são personagens sempre fascinantes e que, como o Jorge já referiu, fazem as delícias de qualquer ator ou atriz. Aqui, teremos Nuno Lopes, Maria João Luís e Joana Bárcia a interpretar o trio protagonista…

Os atores é que são decisivos para fazer esta peça e, diga-se, são a minha grande motivação para a encenar. O que é mais belo no Tennessee Williams é essa capacidade extraordinária de construção de personagens capazes de serem identificadas por qualquer um de nós fora das peças. Diria mesmo que Williams foi o maior criador de personagens do teatro do século XX.

É o próprio Rafael Spregelburd que apresenta A Estupidez, peça central (a quarta) da sua Heptalogia de Hieronymus Bosch, como sendo “a explosão sem sentido mas articulada de um motor em plena combustão.” Estruturada “num formato de road movie, mas inconfortavelmente teatral e esteticamente circular”, a peça, passada entre quartos de motel nos arrabaldes sujos e decadentes da luminosa Las Vegas, “é insaciável, grosseira, barroca.” E rápida, vertiginosa, caótica… Em suma, trata-se de um texto que, nas palavras do encenador João Pedro Mamede, “prevê algo de catastrófico”.

Efetivamente, e como sublinha Mamede, é “uma peça-catástrofe para um tempo estúpido”. Não se trata de um acaso o autor argentino ter colocado a ação nos arredores de Las Vegas. São 24 personagens que se movem em palco à velocidade da bola da sorte e do azar numa roleta de casino. Engenhosa maneira de fazer lembrar Tarantino (sobretudo Pulp Fiction) e, acreditamos, Raymond Carver, de onde parecem saídos toda esta panóplia de vigaristas, polícias, apostadores ou mafiosos.

Marius von Mayenburg, autor e encenador na Schaubühne, acentua essa velocidade de casino referindo que “Spregelburd faz virtuosos malabarismos com os géneros mais diversos”. A peça “leva as personagens a correr entre o melodrama clássico, passando pelo teatro de entretenimento e até ao road movie, e enquanto Tchekhov e Tarantino observam atónitos a graça e elegância estrambólica com que cinco atores alternam ente (…) personagens distintas com a rapidez de um raio”.

Mas, o que move estas personagens nesta vertigem oscilante entre caos e ordem a caminho da catástrofe? João Pedro Mamede refere ser “o dinheiro”. O vil metal, a que quase nenhum personagem em A Estupidez passa incólume (e é intelectualmente explorado até à estupidez), alimenta uma economia de casino personificada, também, nos cinco atores (Andreia Bento, António Simão, David Esteves, Guilherme Gomes e Rita Cabaço) durante a representação destas 24 criaturas. “Afinal, as necessidades da narrativa exploram os próprios atores até ao limite”, sublinha o encenador.

A Estupidez estreia a 11 de janeiro no Teatro da Politécnica, e permanece em cena até 25 de fevereiro.

Para o Grupo 4, uma das companhias pioneiras de teatro independente em Portugal, 1976 representa o corolário de uma longa luta em busca de um espaço próprio para a apresentação do seu trabalho. Na Praça de Espanha, nasce o Teatro Aberto, com a estreia da peça de Bertolt Brecht O Círculo de Giz Caucasiano. Com música de Paul Dessau e Pedro Osório e cenários de João Vieira, em palco, João Lourenço dirigia um grande elenco, onde pontuavam nomes como os de Irene Cruz, Morais e Castro, Rui Mendes (a par de Lourenço, os outros fundadores da companhia), Carmen Dolores ou Manuel Cavaco. Com o fim do Grupo 4, o Teatro Aberto torna-se, a partir de 1982, a casa do Novo Grupo, fundado por Lourenço, Irene Cruz, Francisco Pestana e Melim Teixeira.

Mais tarde, e culminando um processo que se arrastou por 18 anos, o coletivo instala-se num novo Teatro Aberto, também na Praça de Espanha. A casa do Novo Grupo, que é também um teatro municipal, continua de portas abertas a apresentar bom teatro e a olhar para o futuro, sempre com um otimismo latente que João Lourenço partilha connosco durante um intervalo nos ensaios da próxima produção: O Pai de Florian Zeller.

Que importância teve para um grupo de teatro independente passar a dispor de um teatro para criar e apresentar o seu trabalho?

O Grupo 4 começou em 1966, em plena ditadura, e, como se imagina, era muito difícil ter um espaço. Durante um período alugámos o [Teatro] São Luiz, graças à minha boa relação com o proprietário, Adolfo de Lima Mayer (que deu o nome ao Parque Mayer). Depois andámos pelo Maria Matos, pelo Villaret, pelo Tivoli e, no Insulto ao Público [peça de Peter Handke] fomos para o Monumental porque, como aquele era o teatro mais burguês de Lisboa, era ali que o devíamos insultar [risos ]. Esse espetáculo foi uma dura batalha e devemos muito ao Vasco Morgado tê-lo levado à cena naquela época. Ao longo desses anos, procurámos um espaço nosso e, em meados dos anos 70, surge uma oportunidade….

Com uns terrenos municipais na Praça de Espanha…

O presidente da câmara era o engenheiro Santos e Castro, um homem que gostava muito de teatro (é ele quem adquire para o município de Lisboa o Teatro São Luiz), que nos conhecia bastante bem e é quem nos fala desses terrenos onde, com dinheiro nosso, vamos começar a erigir o Teatro Aberto.

Porém, antes do 25 de Abril dá-se um volte-face na decisão da câmara…

É verdade. No dia 24 de abril de 1974, o coronel Silva Sebastião, então presidente da Câmara Municipal de Lisboa, considera, por despacho, inoportuna a construção do teatro. Nesse dia, já tínhamos as asnas prontas para serem colocadas…

Mas, horas depois dá-se a queda do regime.

Precisamente. Daí que, em 1976, conseguimos ter o teatro construído. Sabe que aquilo que provavelmente mais se ganha quando se vive numa ditadura é a persistência, e nós, ao longo destes anos, e também em democracia, sempre a tivemos.

O Grupo 4 dá lugar ao Novo Grupo em 1982 e, a partir dai, a recém-constituída companhia confunde-se com o próprio Teatro Aberto. Antes, o João decidira afastar-se do seu antigo coletivo. Porquê?

O Grupo 4 politizou-se numa direção que não era a que desejava, afastando-se do repertório por mim idealizado. Para mim, o teatro não tem de ter emblemas porque a minha conceção do fazer teatro é o humanismo e a problemática do homem, estando sempre atento ao que se passa à nossa volta. Tem sido isto, precisamente, aquilo que tem estruturado ao longo dos anos o nosso repertório.

Sabendo-se que a peça que inaugurou o Teatro Aberto esteve cerca de um ano em cena e que, mesmo em contraciclo, as temporadas dos vossos espetáculos são longas, podemos aferir que, volvidas quatro décadas, a cumplicidade com o público se mantém?

Fomos sempre conquistando novos públicos. E temos muito orgulho nisso. Primeiro, no antigo Teatro Aberto, conseguindo dar um sentido literal a “aberto”. Quando regresso para fundar o Novo Grupo, chegámos a acolher o programa de televisão O Passeio dos Alegres [de Júlio Isidro] e isso, apesar de afetar o trabalho da companhia (nunca mais cá quis a televisão! [ risos ]), foi importante para retirar o peso que o teatro adquirira no período que se seguiu a O Círculo de Giz Caucasiano. No fundo, com a televisão, as pessoas tiveram hipótese de conhecer o teatro por dentro. E a relação de cumplicidade também se foi consolidando por ai.

Os anos de 1980 são particularmente felizes, sobretudo devido às produções muito aplaudidas de Brecht. Considera-as uma marca importante para a afirmação do Teatro Aberto?

O Brecht já vinha de trás. Antes do 25 de Abril ele era para nós o desejado. E, foi com Brecht que este teatro começou. De facto, nos anos 80, tivemos muito sucesso com as suas peças. Encenei aqui A Boa Pessoa de Setzuan, a Mãe Coragem, o Happy End… De há uns anos para cá, sempre que enceno um Brecht, penso que é a última mas, de vez em quando, ele aparece ali à esquina a lembrar-me que há uma peça sua a responder ao que se passa na nossa sociedade.

Considera-se um especialista em Brecht?

Nada disso. Posso sentir-me bem no texto, mas o espetáculo tem de ser descoberto com os atores e com toda a equipa. Porém, tanto eu como a Vera [San Payo de Lemos] temos um conhecimento profundo da obra, e isso permite-nos pensar como se o Brecht fosse vivo e como escreveria a peça hoje. Aliás, e como já referi, interessa-me sempre, em qualquer peça, trazer para o palco uma leitura atual.

Sei que o João Lourenço vê muito teatro lá fora. Tem sido assim que tem descoberto tantos dramaturgos inéditos nos palcos portugueses?

Somos, acima de tudo, uma companhia de teatro contemporâneo que só muito pontualmente vai aos clássicos (por sinal, abrimos o novo Teatro Aberto com um Ibsen!). É certo que vejo muito teatro em Londres, Berlim e noutras cidades europeias, e vou descobrindo autores e peças que me parecem interessantes…

O Pai, de Florian Zeller, que agora estreia, é um desses casos?

Apesar de estar em cena em vários sítios, não consegui ver a peça. Falaram-me dela, li-a e pareceu-me interessante encená-la. Soube que em Nova Iorque, foi protagonizada brilhantemente pelo Frank Langella. É uma peça que necessita de um grande ator, senão mesmo o melhor dentro daquela faixa etária. Dai, só a poder fazer com alguém como o João Perry.

Nos últimos anos, o Teatro Aberto deparou-se com grandes dificuldades. O futuro pode ser mais risonho?

Sou um otimista, por isso, e apesar deste mundo em que vivemos, acredito que será. A nossa relação com a Câmara e com a EGEAC está mais reforçada e o atual Ministério da Cultura merece-nos uma confiança que durante os últimos anos não teve.

O Teatro Aberto cumpre uma missão de serviço público?

Sem dúvida. Quando o Presidente da República cá esteve, por altura das comemorações dos 40 anos, distinguiu-nos com a Ordem da Instrução Pública, que sublinha a transmissão de conhecimento e de cultura. Isso é o que nós tentamos fazer ao longo destes anos, através de um teatro que dialoga com o nosso semelhante, expondo os problemas dos nossos dias.

Como soube da morte de Dario Fo?

Estava a ensaiar em Almada [Io terá uma participação especial no novo espetáculo da Companhia de Teatro de Almada, Noite da Liberdade, de Ödön von Horváth] e dão-me a notícia como se me estivessem a convidar para um café. Fiquei destroçada, porque convivi com ele e com a Franca [Rame], dormi em casa deles… Admirava muito a Franca, uma mulher fabulosa. Creio que ele foi esse grande autor porque tinha a seu lado uma mulher como ela.

Refiro Dario Fo porque, provavelmente, o que muitos desconhecem é que foi a Io que o deu a conhecer aos portugueses…

Em 1975, com O Funeral do Patrão. Pouco antes, tinha estado com o meu companheiro, o Eduardo Geada, em Roma e em Milão, e comprei grande parte da obra publicada do Dario. Quando voltámos, decidimos encenar esse texto e, imagina só, o sucesso que por esses dias a peça teve… também, com um título daqueles! [risos] O espetáculo foi filmado e transmitido pela RTP. Mais tarde, em Gubbio, na minha província natal que é Perugia, vou ao encontro dele e conto-lhe a nossa experiência em Portugal com O Funeral do Patrão. É assim que consigo Casal Aberto, peça que o Dario e a Franca ainda não haviam feito, e que eu vou estrear em Portugal em 1984. Foi tamanho o sucesso que corremos o país e ainda fizemos uma digressão por vários teatros de Lisboa.

Falemos agora do espetáculo Poemas na Minha Vida, que estreou em 2009, e que agora fará uma pequena digressão em Lisboa. Como é que o projeto nasceu?

A determinada altura da minha vida dediquei-me muito à poesia, aliás, a poesia acompanha-me desde os sete anos, altura em que comecei a decorar e a dizer poemas. A dado momento, descubro um poema de Jorge de Sena intitulado Carta a Meus Filhos Sobre Os Fuzilamentos de Goya e foi como se rebentasse uma bomba dentro de mim. Se eu me questionava como é que só aos 60 anos é que havia descoberto tal poema, venho a perceber que, de entre os meus amigos e colegas, ninguém o conhecia. Foi assim que surgiu a ideia deste espetáculo, e ao Jorge de Sena juntei o António Gedeão, o Eugénio de Andrade, o Pessoa…

E também os seus conterrâneos italianos…

Claro. E nos seus dialetos originais, com um carinho muito especial para o umbro que me derrete por dentro [risos]. Escolhi assim poemas em umbro do Ezio Velecchi, um poeta camponês que podemos estabelecer alguma comparação com o António Aleixo. Como vivi 12 anos em Roma, e aprendi o dialeto local, não podia deixar de ter um poeta romano…

Ou seja, a Io pretende esboçar uma espécie de autobiografia através das palavras dos poetas que escolheu?

Todos os poemas que estão no espetáculo têm a ver comigo. Ou não fosse eu, Io Appolloni, italiana e portuguesa. É que eu tenho duas pátrias, duas culturas dentro de mim. E sinto-me mais rica do que qualquer outra pessoa por isso mesmo. Os meus primeiros 18 anos de vida foram passados e vividos em Itália; mas estou em Portugal há 51 anos, tenho três filhos portugueses… e, oficialmente, sou portuguesa desde 1975.

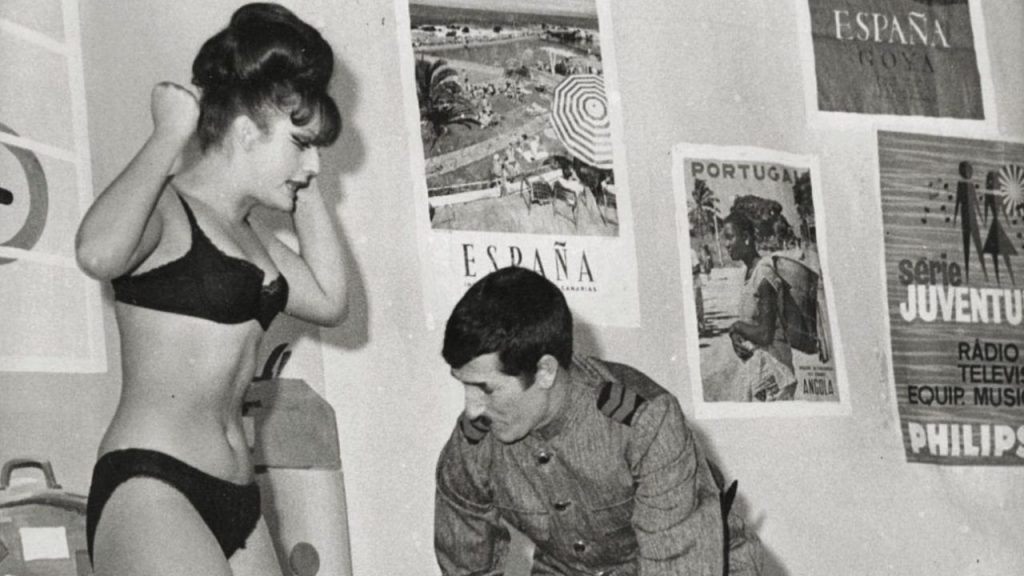

Recuando no tempo, como é que uma jovem italiana formada em representação pelo Centro Sperimentale di Cinematografia de Roma vem parar ao Portugal sombrio do Estado Novo?

Chego aqui em 1965, mas não vim por vir. Por isso é preciso voltar atrás, a 1963, quando acabo o curso e sou convidada a ir ao Festival de Cinema de Veneza, onde tenho a grata alegria de filmar com Pier Paolo Pasolini [Comizi d’Amore estreou em 1964]. Simultaneamente, um produtor espanhol contrata-me para fazer um filme em Espanha. Lembro que ainda fiz uma peça de teatro em Roma e depois sigo para Espanha. As filmagens eram para durar 20 dias e arrastam-se por três meses, o que foi fascinante para uma miúda de 18 anos que se fartou de ganhar dinheiro e viver uma vida de sonho em hotel de cinco estrelas, longe do pai, da mãe, do irmão [risos]… A minha passagem por Espanha ainda foi mais valorizada porque estudei canto e flamenco…

E trabalhou com Juan Antonio Bardem, um grande nome do cinema espanhol que, para situar as atuais gerações, é o tio do conhecido ator Javier Bardem…

É verdade. Mas, o momento determinante para vir parar a Portugal foi ter sido feita uma reportagem fotográfica comigo, em Madrid, que saiu na revista Plateia. À época, eu tinha um agente e o Eduardo Damas [autor e compositor do teatro de revista] contacta-o no sentido de se fazer uma revista em Lisboa. Como uma das minhas ambições era fazer teatro em Madrid, achei que poderia ser positivo para a minha carreira ganhar experiência em Lisboa. E, em 1965, cá estou eu, uma “brasa”, uma mulher linda a dar cor a essa cidade a preto e branco como era Lisboa nessa época [risos].

O que a fez ficar por cá?

A revista teve muito sucesso e eu arrasei, sobretudo devido a um número com o Camilo [de Oliveira] onde eu ficava em bikini com um brilhante no umbigo. A plateia vinha abaixo [risos]. Mas, o que me fez ficar foi, em primeiro, uma paixão arrebatadora pelo Camilo, mas também pelas pessoas, pela sua afabilidade e… pela gastronomia. Sem me ter apercebido disso, já cá tinha raízes, e a partir do momento em que fiquei grávida do meu primeiro filho, em 1968, decidi que estava em Portugal para ficar.

Mas chegou a regressar a Madrid…

Sim, sim. Eu conto isso na minha autobiografia. Depois do sucesso que tive em Lisboa, o meu agente propôs-me uma revista em Madrid. Na altura, já estava com o Camilo e decidi fugir, de comboio… E ele foi atrás de mim! Ainda estreei a revista mas, curiosamente, durante esse curto período emagreci cinco quilos.

Pensa que podia ter feito uma carreira completamente diferente se tem resistido a essa saudade de Portugal e, também, ao amor?

A minha vida sentimental teve sempre um enorme peso e atribuo isso à educação religiosa que recebi da minha mãe, muito ligada à família e aos afetos. A época também era muito diferente e, no fundo, a minha carreira nunca foi mais importante do que ser mãe.

No início da década de 1970 estreia O Vison Voador, um espetáculo que marca indelevelmente uma época, sobretudo, graças a si…

E à minha sensualidade muito natural. Não vou ser modesta, mas eu era, de facto, uma mulher muito sensual, e nessa peça despia-me em cena, mas de um modo muito bonito e subtil. Esse espetáculo fez mais de mil representações e marcou profundamente as pessoas, tanto que, ainda hoje, muita gente se lembra.

Não houve problemas com a censura?

Não, porque naquela época a censura em Portugal era mais política do que de costumes (em Espanha, por exemplo, era bastante diferente). Aliás, recordo um problema com a censura em 1972 quando, numa revista fizemos uma piada sobre o Sá Carneiro [à época, deputado da Assembleia Nacional]. Aí, eles não tiveram contemplações e cortaram.

Mas, apesar de tudo, a Io não aparecia integralmente nua em O Vison Voador.

Só faço nu integral, em 1978, na peça feminista Guilherme e Marinela [de Viveka Melander], estreada no Cinema Satélite [o estúdio do já desaparecido Cinema/Teatro Monumental]. Foi extraordinário o sucesso que a peça teve, sobretudo, devido à minha astúcia. Passo a explicar: eu decidi chamar a atenção por aparecer nua, mas depois apresentava um espetáculo feminista ou, mais do que feminista, um espetáculo anti-machista por excelência. No Porto, tínhamos programado três representações e acabámos por fazer 60. Chegámos a gravar para a televisão, mas não a deixaram ir para o ar.

Nesses tempos a Io era já uma mulher e uma atriz de causas…

Ainda antes do 25 de Abril, depois de me separar do Camilo tive um longo relacionamento com o Eduardo Geada, à época jornalista, um intelectual que me abriu horizontes, sobretudo para as questões políticas. Como sempre fui uma mulher extremamente curiosa, assimilei tudo com uma velocidade tremenda e, quando se dá a Revolução, lá estou eu a integrar as Campanhas de Dinamização Cultural e a fazer parte, pela mão do Rogério Paulo, do Partido Comunista Português.

É uma época em que corre o país fazendo um teatro muito politizado, não é?

Sim, sim. Foram centenas de espetáculos muito militantes, sobretudo sobre a causa da mulher. Foi um período tão, tão lindo, porque todos tínhamos a vontade de ser úteis para transformar a sociedade. E o dinheiro não nos interessava nada.

Nos anos de 1990, deixamos de a ver no teatro e passamos a associá-la a um doce típico italiano, o tiramisu. O que é que aconteceu?

A última peça de sucesso que fiz foi Socorro, sou uma mulher de sucesso, uma comédia musical onde cantava, dançava, enfim… fazia tudo! Depois, vieram os anos do fim dos subsídios pontuais e estive uns dois anos sem trabalhar. Mas, um artista não consegue parar e, se por um lado desenvolvi um sentimento de amor/ódio à profissão, a minha atitude criativa lança-me na doçaria. No início dos anos 90, decido dar a conhecer o meu tiramisu e, como tinha uma cozinha grande, começo a fazê-lo para uma série de restaurantes. A dada altura vou a um programa do Herman José, o Parabéns, e faço o tiramisu em direto. O impacto foi tal que nunca mais parei, e fartei-me de ganhar dinheiro. Costumo dizer que aquilo que tenho hoje devo ao tiramisu, não ao teatro.

A doçaria substituiu o teatro?

De certo modo, sim. Apesar de me fazer falta o teatro, percebi que, ao me dedicar à culinária e mais especificamente à doçaria, estava a servir o público e a transmitir emoções. Isso apaziguou-me… Depois, houve mais do que o tiramisu, e até um doce de manjericão eu criei… [risos]

Quanto tempo esteve sem pisar o palco?

Cerca de 20 anos. Só voltei em 2009, precisamente com os Poemas na Minha Vida.

Vê muito teatro?

Sim, vou muito ao teatro. E quando é mau, vou lá e insulto…

Como um dever?

Não é um dever. É uma necessidade física e psíquica. Ainda há uns dias vi uma peça com uma grande amiga e, no final, fui lá dizer-lhe: “como é que tu te meteste nesta merda?”

De uma penada, como é que poderia resumir o seu percurso?

Diria que a minha vida se resume em quatro etapas. Fui uma sex symbol do teatro comercial em Portugal numa primeira; pouco antes da Revolução de Abril, cresci, amadureci, tomei consciência política e dediquei-me a um teatro de intervenção, assumindo-me como uma voz de defesa da condição feminina e das mulheres; nos anos 90, dediquei-me à doçaria, essa outra paixão artística. Hoje, vivo a etapa da poesia, e o espetáculo que agora apresento em Lisboa demonstra isso mesmo.

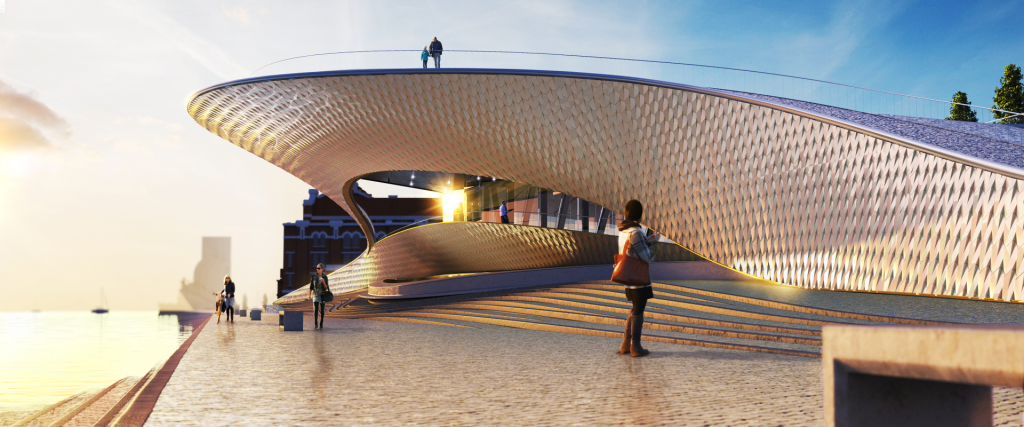

Belém era conhecida pela unidade arquitetónica dos seus monumentos, primeiro os edifícios quinhentistas manuelinos, depois os da exposição do Mundo Português. Recentemente criaram-se três novos equipamentos: CCB, o Novo Museu dos Coches e o MAAT. Este projeto teve em consideração essa envolvência e a relação com esses novos edifícios?

Completamente. Este é um projeto altamente contextual, não só porque tira o melhor deste local através das vistas que vai proporcionar, tanto da cidade como do rio, mas é também um edifício se insere de forma subtil para atrair e a conquistar as pessoas, com rampas fluídas, tornando muito natural a relação entre o passeio pedonal e a entrada no edifício. Evidentemente que a linguagem arquitetónica é muito própria, é forte e tem muito a ver com o século XXI. Mas é isso que faz as cidades, essa sobreposição de várias épocas, vários momentos que têm a sua expressão. É por isso que au acho tão interessante o contraste entre a Central Tejo e este novo edifício. Um como património industrial do Século XX e outro que marca o princípio do século XXI. E se cada um tem a linguagem do seu tempo, cada um ganha o seu lugar na história exatamente por ter essa capacidade de usar as tecnologias disponíveis ou os materiais que acabaram de ser inventados. Neste projeto, Amanda Levete teve a preocupação de ter o lioz e a cerâmica a revestir o edifício, para que este se pudesse aproximar mais da história e do património portugueses.

Após quatro anos em Nova Iorque, regressa a Lisboa para abraçar este projeto. O que o levou a aceitar este convite?

Não é todos os dias que se abre um museu. E este é um projeto particularmente aliciante para mim, não só porque é em casa mas porque tem uma ambição internacional a partir de Portugal e combina disciplinas e áreas com as quais eu sempre estive envolvido e que acho que importam de sobremaneira nos dias de hoje. A arte contemporânea para mim foi sempre uma paixão, sempre cresci muito ligado à comunidade artística em Portugal. A minha formação é em arquitetura e sempre desenvolvi a minha carreira de curadoria relacionada com a arquitetura de cidade. E depois há as questões da tecnologia que, quanto a mim, estão a impactar as nossas vidas a uma velocidade vertiginosa. Portanto, acho que a combinação destas três áreas é particularmente única, e isso também torna o projeto muito interessante. Não há outro projeto no mundo que tenha esta combinação. Funciona, por isso, como um novo desafio a nível de programação e a nível do modo como se articulam essas áreas, de como os artistas têm refletido sobre essas questões. Sem limitar, obviamente, o campo de trabalho dos artistas, pretendemos entender essas duas áreas, a questão da cidade, da cultura urbana em transformação, a questão dos impactos da tecnologia no nosso quotidiano, como é que essas áreas podem funcionar como filtro para selecionar determinados artistas, determinados projetos e fazê-los funcionar de forma coerente.

Quais são os principais desafios e responsabilidades de dirigir um museu completamente novo, especialmente para quem vai dirigir um pela primeira vez?

Os desafios têm a ver com conseguir competir no meio internacional onde muitos museus já tiveram muito tempo para criar uma reputação e para criar um número de atrativos que os faz funcionar como referências a nível global. Uma Tate ou um MOMA que vêm há dezenas de anos a construir não só uma reputação ao nível da história de arte mas também a nível da construção de um público, do trazer a arte contemporânea a novos públicos. Aí, humilde e modestamente, o inserir o MAAT nessa competição internacional é um desafio claro, até porque há, de facto, uma ambição do museu não funcionar só como uma amostragem da produção local, mas também como uma plataforma para trazer artistas estrangeiros relevantes a mostrar em Portugal. Esta é mais uma oportunidade se criar em Lisboa mais uma instituição onde se mostrem artistas relevantes a produzir projetos novos, como é o caso da Dominique Gonzalez-Foerster com a primeira instalação no novo edifício e muitos outros que se seguirão. Ao nível das responsabilidades, há a relação com a audiência local, pensando que esta programação de exposições que servirá para firmar a identidade do museu será acompanhada de um programa educativo que pretende lançar o debate, que pretende, a partir das exposições e das sugestões que as exposições lançam, continuar um trabalho de criação de uma ligação mais profunda com o público residente e abordar questões que possam ser interessantes discutir. Desde as transformações que Lisboa está a sofrer, como a própria alteração da frente ribeirinha da cidade, que eu acho que são transformações muito positivas, até questões mais universais. Pretendemos trazer cá um importantíssimo antropólogo indiano que vive há muitos anos nos EUA, Arjun Appadurai, que aliás já esteve em Portugal, mas desta vez para falar exatamente sobre o impacto da tecnologia no nosso quotidiano, como é que ela altera os nossos comportamentos, como nos faz mudar a mentalidade e como muda os nosso cérebros. E aí o programa expande-se para outras áreas que tem que ver com uma responsabilidade de democratizar o acesso à arte, tornar a arte mais compreensível, mais abraçável por um público mais generalizado. A responsabilidade é, também, dar a entender que a arte nos pode trazer algo a todos e que não é só uma linguagem estranha e muito elitista, só para um grupo de conhecedores.

Sabemos que pretende que o MAAT venha a ser uma peça fundamental para pôr Lisboa no mapa da arte contemporânea. Na sua opinião, qual o papel que um museu deve desempenhar numa sociedade, nomeadamente na cidade de Lisboa?

Uma vez participei numa Ted Talk que falava do museu como ativista e ativador. Penso que um museu tem uma responsabilidade que vai para além das suas paredes no sentido de lançar o debate, mas também de ativar as áreas onde estão instalados, através de relações com a comunidade local, com relações com a transformação urbana que está a acontecer, neste caso, na zona de Belém, e esse é o sentido que queremos também dar o MAAT. Com um projeto que, aliás, dá continuidade à logica de trabalho da Fundação EDP, não só nesta área mas a nível nacional.

Existe aquela ideia de que os museus são feitos para os turistas. De que forma pretende atrair o público português?

Acreditamos que devemos valorizar a oferta cultural que vamos criar aqui e, portanto, cremos que deve haver um preço de entrada. Esse preço de entrada poderia ser impeditivo, poderia dificultar o acesso a alguns, mas pretendemos manter um valor de entrada que, no fundo, cobre o justo preço àqueles que vêm de fora, que estão habituados a pagar mais pela entrada noutros museus. Assim, criámos um membership, não para ser uma forma de retorno económico, mas sim uma forma de integrar as pessoas e de fazê-las sentir que o museu é delas. Desta forma, através de um preço simbólico anual, as pessoas poderão trazer alguém consigo, os jovens e as crianças já são gratuitos, por isso toda uma família pode vir com cartão de membership, que permite regressar a este espaço tantas vezes quanto desejarem. E exatamente porque o espaço não tem só a ver com exposições e com arte, tem a ver também com o circuito tradicional de visita à Central Tejo e da história que aqui se conta sobre a energia e a tecnologia, e com o usufruir deste espaço com espaço de lazer. Ou seja, todas estas áreas, a própria cobertura do novo edifício que vai oferecer uma nova vista da cidade, é toda uma experiência que se torna acessível a partir da pertença ao MAAT através do membership.

Sendo a arquitetura a sua área de formação, que peso terá ela na programação do MAAT?

No fundo, a arquitetura aqui está enquadrada em dois aspetos. Um é o facto de termos dois edifícios de referência, um para o século XX e um para o século XXI, e que vai trazer as pessoas aqui para os visitar, principalmente o novo edifício que tem uma arquitetura excecional. Depois, o facto de a arquitetura ser um desse filtros com os quais olhamos para o campo da arte contemporânea, para os temas que a arte contemporânea reflete e trabalha. Nesse sentido, vamos ter várias exposições que focam exatamente o modo como os artistas têm visto a arquitetura ou a cidade e vamos continuar colaborações com, por exemplo, a Trienal de Arquitetura, vamos aproveitar o serviço educativo para, sempre que possível, trazer o debate sobre a cidade. Não vamos criar um espaço para monografias de arquitetos, que já existe aqui ao lado na Garagem Sul do CCB que é dedicada a esse tipo de programa, mas vamos ter a presença da arquitetura através desses olhares e através do debate.

Como é dirigir uma equipa que tem pela frente o desafio de programar para uma área expositiva de mais de 3000m2?

Tem sido muito excitante e uma das componentes mais gratificantes do projeto. O facto de já haver aqui pessoas com muito valor, juntar-lhes alguns membros novos que trazem outras dinâmicas e outros olhares… no fundo ter conseguido, logo com a primeira inauguração a 29 de julho, galvanizar a equipa para um projeto comum é extraordinário. E acho que a própria equipa tem sido fundamental para assegurar que o trabalho que se aproxima, que é muito grande – vamos fazer 18 exposições por ano – tenha um ritmo constante, mas que mostre o entusiasmo e o empenho de uma equipa que é relativamente pequena para o tamanho do museu, mas que eu acho que está a mostrar as suas capacidades.

São cinco, mas poderiam ser 10, 20 ou 30, os bailarinos que interpretam a nova criação do coreógrafo vimaranense. Tudo porque em Uníssono, Victor Hugo Pontes opta por sincronizar a larga maioria dos movimentos do elenco num cenário quase asséptico, onde o pormenor sobressai para sublinhar a padronização. Trata-se de um ritual em que o individual se funde num quadro normativo, que evolui de um modo tão rígido quanto uma parada militar.

Na verdade, confessa o coreógrafo, “esta peça nasce dos comentários que me têm sido feitos sobre os meus anteriores trabalhos, onde se percebe a abordagem aos padrões comportamentais do indivíduo quando imerso no coletivo. Há quem aponte que as minhas criações denotam quase sempre o fascínio por uma espécie de harmonia uníssona”. Mas, “este é um trabalho diferente de tudo aquilo que tenho feito, porque levo a replicação dos movimentos entre os bailarinos ao extremo.”

Pontes aproveita a embalagem para interpelar o público com uma dúvida basilar: “será que perdemos a identidade quando mergulhamos no coletivo?”. A coreografia, marcadamente ritual e normativa, não pretende dar uma resposta clara. Porém, através do bailarino que surge, logo no início, como agente autónomo e vai sendo assimilado (ou, como diz o coreógrafo, “mutando-se”) pela “norma”, percebe-se que Uníssono pretende confrontar-nos com a fragilidade da diferença no mundo atual. Até podemos achar que somos um individuo pleno, mas “as regras e normas da sociedade em que nos inserimos acabam por nos impelir para a necessidade de dela fazermos parte”.

Surpreendentemente, para procurar o movimento “uníssono”, Pontes escolhe cinco intérpretes com características físicas diametralmente opostas (três homens e duas mulheres, compleições físicas distintas e, aparentemente, inconfundíveis) que, ao longo da peça, por via de apontamentos nos figurinos e pela intensificação do rito, se vão tornando cada vez mais idênticos. Sem querer desvendar muito mais, no final, surgem mesmo irreconhecíveis.

Uníssono tem estreia a 30 de setembro no São Luiz Teatro Municipal, ficando em cena ao longo de todo o fim-de-semana. O espetáculo passará pelo Teatro Rivoli, no Porto, a 7 e 8 de outubro, e por Aveiro, a 29 do mesmo mês.

Este é um regresso a um velho conhecido, Shakespeare…

Verdade. É um daqueles autores de sempre. Comecei por fazer um Romeu e Julieta na Cornucópia e, ao longo dos anos, tenho voltado inúmeras vezes a essa peça em exercícios com alunos… Adoro-a! Mais tarde, fiz o Sonho de uma Noite de Verão e uma espécie de sequela escrita pela Luísa Costa Gomes [Comédia de Desenganos]. E até já fiz os Sonetos. Agora, eis-me chegado ao Cimbelino.

Precisamente uma peça que parece ser um pout pourri de todas as outras peças de Shakespeare. Aliás, na folha de sala do espetáculo falas de “um jogo de memória” que não se limita apenas ao universo shakesperiano…

Isso é muito, muito interessante nesta peça. Parece que Shakespeare vai buscar às outras os elementos deste enredo e, ao mesmo tempo, à tradição popular, a Boccaccio e a Holinshed. Para intensificar esse jogo de memória com o público recorremos ainda à música, à pintura, à escultura clássica. Citamos Picasso, Velázquez, Caravaggio… A peça presta-se especialmente a esse jogo.

Falavas de Romeu e Julieta, e essa é uma das peças que parece mais evidentemente citada em Cimbelino e que, inevitavelmente, todos vão reconhecer…

Essa salta à vista! [risos] Mas, uma das razões porque escolhi esta peça não foi só por causa desse jogo de memória, de parecer quase um compêndio de todas as peças de Shakespeare. Aquilo que é particularmente interessante é o formato das cenas: são curtas, nada reflexivas, contrariamente àquilo que é mais comum em Shakespeare…

Até os monólogos rareiam…

Tem alguns, mas são muito mais de ação, ou seja, são mais condutores das incidências do enredo do que de caráter reflexivo.

E há também um modo quase vertiginoso na gestão do espaço e do tempo, não é?

Sem dúvida. Em Cimbelino, parece que as cenas começam com o conflito já instalado e apetece-me dizer que a escrita é quase cinematográfica, cheia de elipses. Repara na panóplia de espaços: numa cena estamos na Britânia, noutra já estamos em Roma, e quando damos conta, a cena seguinte já se passa num porto em Gales ou no campo… há no fundo uma destruição do tempo real e a invenção de um tempo teatral. É, de facto, um texto revelador de uma liberdade imensa.

Se pensarmos que Cimbelino é uma das últimas peças de Shakespeare [terá sido escrita entre 1608 e 1610], pensas que o autor se sentia absolutamente livre para poder brincar com as convenções?

Uma coisa parece certa: a julgar por alguns personagens, especialmente Belário, Shakespeare estava zangado com a Corte. A rutura com as convenções do teatro talvez seja reflexo da idade. Há coisas curiosíssimas: a Rainha, por exemplo, chega a dada altura e desaparece [risos]. Quando estávamos a trabalhar o texto, a Luísa Costa Gomes pergunta-me: “mas o que é que lhe aconteceu?”. Até que percebemos que, simplesmente, morreu.

Outra das curiosidades nesta peça é que, de certo modo, nenhum dos personagens é, propriamente, uma boa pessoa…

Por isso, nota-se um imenso pessimismo nesta comédia. Diria que é uma peça sobre gente horrível numa Corte corrompida, esquecida de quaisquer valores, agarrada aos vícios e ao dinheiro. E, talvez por isso mesmo, aquilo que é trágico torna-se divertido. Em Cimbelino há todo um conjunto de cenas dramáticas que, imprevisivelmente, são desmontadas pela comédia.

Como, a exemplo, a última cena da peça…

Toda ela muito rápida, tal qual o último episódio de uma novela [risos]. Ou seja, Shakespeare desfaz todos os enredos numa cena curta, tão hilariante que mesmo as personagens de maior pendor trágico se tornam engraçadas. É genial! Como gosto muito de fazer comédia, gosto muito de rir e divertir, quase que diria que sempre ambicionei encenar Cimbelino por causa dela.

Este espetáculo vai ser apresentado ao ar livre, nas Ruínas do Carmo, o mesmo cenário onde há uns anos encenaste o Romancero Gitano de Lorca. É estimulante para ti fazer teatro num local como este?

Fazer teatro nas Ruínas do Carmo é um prazer. Pelo sítio, pela acústica, pela organicidade daquela pedra, pelo céu enorme de Lisboa. Depois do Romancero Gitano prometi repetir a experiência e vi nesta peça o texto ideal para este regresso. Felizmente, o diretor do Museu Arqueológico do Carmo concordou e pensamos que o espetáculo é uma excelente maneira de assinalar os 400 anos da morte de Shakespeare.

O espetáculo junta aos alunos da ACT alguns dos teus atores habituais, nomeadamente o Adriano Luz, o Ricardo Aibéo e a Rita Loureiro, para além, claro está, dos atores da companhia. Foi um casamento feliz?

Penso que sim. Por um lado, os alunos permitem que possa fazer uma peça como esta, com um elenco numeroso. E para eles, como acredito que o objetivo destes miúdos não deve ser sair da escola, arranjarem um agente e meter-se a fazer castings, creio que é importante lembrá-los que, acima de tudo, têm de ser artistas. Ao lado dos atores da companhia e dos meus cúmplices de sempre – o Adriano, o Aibéo e a Rita – é possível transmitir-lhes isso mesmo. E eles só têm a ganhar.

No fundo, quando falas em lembrá-los de ser “artistas” é dar-lhes algo mais do que um papel numa produção profissional…

Isso mesmo. Ao partilharem esta cumplicidade entre encenador, atores e técnicos, os miúdos percebem que o trabalho de ator passa muito por viver em comunidade, uma comunidade artística que partilhou experiências, ligações, referências. E que, muito importante, discute as coisas.

E para os teus “cúmplices”. Como é a experiência de estar a trabalhar com atores em formação?

É muito interessante e curioso, porque muitas vezes ia percebendo que, tanto o Adriano como a Rita, olhavam para as fragilidades dos mais novos e viam-se obrigados a dar ainda mais, como se eles próprios saíssem de um modo de conforto. Isso permitiu momentos de uma enorme frescura, muitas vezes só possíveis quando se dá a junção com gente mais nova e sem experiência.

A seguir a Cimbelino, podes avançar qual será o teu próximo projeto?

Será no Teatro do Bairro, com a companhia, e terei ao lado outra grande cúmplice: a Maria João Luís. E será um espetáculo a partir de Mário Cesariny.

“No teatro de Novarina, o ator é um atleta”. O paralelismo é feito pelo encenador Francis Seleck, logo após o jovem ator Eduardo Breda ter interpretado o monólogo A Inquietude. “Demorei quatro meses a decorar o texto e só depois começámos a ensaiar”, esclarece. Um método que, como explica Seleck, “facilitou o trabalho perante uma peça onde o drama reside na linguagem, como que num conflito entre a escrita e o palco.”

Para Breda, “o texto requereu que fossemos criando imagens para que me pudesse fixar”, e assim responder àquilo que o próprio Novarina define para o ator: ser “aventureiro interior, desiquilibrista, acrobata e trespassador perfeito.”

Para que as palavras fluam entre “sopros e energias”, A Inquietude é levada à cena na galeria do Teatro da Politécnica, por entre janelas abertas, ao som das brisas de verão que movem as folhagens das árvores e emprestam ao drama uma frescura surpreendente. Surpresa que está no discurso, no modo como as palavras se encadeiam para falar da infância, da família ou de deus. Ou, como sublinha Seleck, “palavras que quebram a asfixia discursiva em que vivemos e proporcionam o prazer de sermos ouvidores de teatro.”

Para além de A Inquietude (em cena até 30 de julho), o Teatro da Politécnica propõe, dia 21 de julho, às 19 horas, uma leitura de O jardim do reconhecimento, também da autoria do poeta, dramaturgo e pintor franco-suíço. Daniela Rosado, Mariana Gomes e Pedro Matos, dirigidos por António Guedes, interpretam “três pessoas num jardim” experimentando a linguagem numa “relação alegre com as palavras e com os sentidos.”

Novarina figura ainda na programação dos Artistas Unidos para a próxima temporada com Vocês que habitam o tempo, numa encenação de António Guedes.

Será urgente, hoje, recuperar um autor como Ionesco e um género (o teatro do absurdo) que marcou tanto o teatro do pós-guerra?

É sempre urgente sentir o prazer de trabalhar um clássico. Em qualquer tempo, num grande texto como é A Lição, podemos encontrar respostas às perguntas que lhe fazemos. O teatro do absurdo surge nas décadas de 40 e 50, após a Segunda Guerra Mundial, quando parecia impensável tudo o que tinha acontecido. A vida que se seguiu tornou-se uma espécie de espaço vazio, sem sentido, e como o teatro reage à sociedade, e é por norma nos tempos de crise que a criatividade floresce (diria mesmo, como forma de sobrevivência) justifica-se a importância que Ionesco ou Beckett, sendo autores tão diferentes, acabaram por ter na dramaturgia mundial.

Tendo trabalhado Beckett e agora, pela primeira vez, Ionesco, que diferenças apontaria?

No Meridional já tínhamos, de facto, feito Beckett [Endgame, com dois elencos em 2004 e 2005, e Waiting for Godot, em 2006], mas nunca Ionesco. São autores diferentes porque Ionesco integra a sua teatralidade mais no insólito do que no absurdo. Acima de tudo, encontram-se significativas diferenças no ritmo da palavra e na lógica descritiva e cognitiva do texto.

É possível reconhecer alguma lógica neste texto que esteja marcadamente inscrita na época em que a peça foi escrita (1951)?

Num texto como A Lição é muito interessante o modo como se percebe o poder que a rádio enquanto arma de propaganda fortíssima durante a guerra, teve na moldação das mentalidades, e isso parece estar muito presente na peça, precisamente na figura do Professor, um homem que detém a força e o poder da palavra.

Isso leva-nos ao enredo da peça. Quem são afinal o Professor e a Aluna que estão no centro de A Lição?

Esta é a história de uma jovem ambiciosa, filha de pais abastados, que, para completar o doutoramento, recorre aos serviços de um professor reformado, homem genial e sábio. Porém, ele é como uma aranha, diria mesmo que é um agente fascista, alguém que, no exercício do seu dom e poder, consegue manipular e esvaziar o outro…

Outro elemento absolutamente determinante na peça é a criada…

A criada é o elemento que faz a dupla perversa com o professor. Aparentemente, ela é quem põe em causa a autoridade, mas no final entenderemos isso muito melhor.

Apesar do lado sombrio, A Lição é uma comédia sobre a incomunicabilidade, mas também, citando-o, “sobre o conhecimento, o sexo e a dominação ideológica”. No fundo, é a peça ideal para falar sobre o poder?

Todos esses temas estão muito presentes no texto, tornando-o inevitavelmente político. No essencial é uma peça sobre o abuso da autoridade e a manipulação, mas também sobre a ambição, o medo e o amor. Diria, em resumo, que é uma parábola sobre o poder, sobre os temas pedagógicos, sobre a educação…

Será certamente impossível ver A Lição sem refletir sobre os nossos dias, mais concretamente, sobre a educação e a escola de hoje…

Não será difícil fazê-lo certamente. Se pensarmos na escola de hoje, em Portugal, e na larga percentagem de instituições e de educadores que ensinam por cartola, colocando todos os alunos no mesmo saco, obrigando-os a decorar, não a pensar e a entender, encontraremos na peça muita matéria para refletir. Este professor é uma máquina trituradora, que tolhe e aprisiona, que se torna perverso e lascivo. No fundo, não muito distante daquilo que é o nosso sistema educativo.

Desde O Senhor Ibrahim e as Flores do Corão (2012) que não protagonizava um espetáculo. A par do encenador, o ator está de volta?

E com ele a harmonia singular de ser o único ator do mundo careca, coxo, maneta e do Belenenses [risos]. Não deixa de ser curioso que, em 25 anos de atividade profissional, esta é a sétima vez que venho a palco. Apesar disso, na essência, eu sou um ator que também encena, que também ensina, que também desenha luz. Adoro partilhar com os outros aquilo que sei, adoro dirigir para aprender com outros atores, adoro fazer a luz (apesar de em A Lição ter convidado o Nuno Meira, um profissional que muito admiro, a dar-me a honra de o fazer).

E quando lhe perguntam qual é a sua profissão, responde ator…

Que é como me sinto. Eu preciso do palco para viver, e apercebi-me disso com o passar dos anos. Essencialmente, ser ator faz com que a máquina funcione: a máquina da memória, a máquina da criatividade, do risco e das ideias, a máquina da experimentação… Se deixar de o fazer, temo que a máquina desligue.

Aqui, encena-se a si mesmo, e às atrizes Elsa Galvão e Sara Barros Leitão. Como é que o Miguel Seabra encenador dirige o Miguel Seabra ator?

Confesso que lido muito bem com a parte criativa e com a parte ativa, logo não me assusto com o estar dentro e o estar fora em simultâneo. O meu método de trabalho estrutura-se num lado muito analítico e cognitivo, onde assento, e depois no reconhecimento dos atores como seres criativos. Neste espetáculo conto com uma atriz como a Sara, que é talentosíssima e com grande margem de progressão, e a Elsa, muito experiente, com grande conhecimento e versatilidade. São, como é habitual nas pessoas com quem trabalho, seres humanos do ‘caraças’.

Muito recentemente, a Joana andou por casas da Baixa do Porto com Espólios. Agora, a proposta que nos traz é a de partilhar, num tom intimista, histórias de camionistas a bordo de um TIR. O seu teatro não precisa de palco?

O meu teatro vive do trabalho de campo e isso parece determinar o “palco”. Na verdade, desde a génese do Teatro do Vestido, e porque nunca tivemos uma sala, sentimos poder fazer teatro em qualquer lugar, desde que seja possível estabelecer uma relação que nos inspire. No caso do Espólios, por exemplo, optámos por seis casas particulares. Os Viajantes Solitários surge de uma encomenda do Teatro Viriato que, devido a uma parceria com uma empresa de camionagem, me desafiou a criar uma peça de teatro com histórias de camionistas. A condição para aceitar foi poder fazer o espetáculo dentro de um camião. Com isto não quero dizer que recuse o palco (uso-o n’ O Museu Vivo…, por exemplo), mas não quero quebrar a relação intima que pretendo estabelecer com o público e que o lugar, de certo modo, pode determinar.

A memória da realidade, entendida como “verdade”, determina as suas criações?

O conteúdo é determinante, e o espaço define, na maior parte das vezes esse mesmo conteúdo. Vejo o teatro como uma experiência ou, se quisermos, como um “acontecimento”. Acredito nisso, nesse lado comunal que me agrada. Ir ao teatro não tem de ser uma experiência banal, pelo contrário, pode ser mesmo extraordinária. Essa conceção dá-me a convicção profunda de que qualquer ser humano pode dar boa matéria teatral ou artística. O meu teatro é de resistência, é um teatro das pequenas coisas que são tão grandes por se basearem nas pessoas. No caso dos Viajantes Solitários, partimos de uma profissão e contruímos uma dramaturgia com base em experiências pessoais que não nos são tão próximas, ou que estão mesmo pouco ou nada documentadas.

O que é que mais lhe interessou nessas experiências?

As histórias dos camionistas que entrevistámos surpreenderam-me, precisamente porque, ao contrário de depoimentos que recolhi para outros projetos, é um mundo pouco documentado. Foi muito interessante deslocar-me diariamente para as entrevistas, chegar mesmo a viajar até Espanha a bordo de um camião TIR e ouvir todas aquelas histórias de solidão, de distância da família, ou de outras tantas coisas, muitas delas tão dramáticas…

É uma vida dura?

É um mundo rico, e muito teatral, no sentido da comédia e do drama. As entrevistas que eu e a minha equipa conduzimos quiseram passar do superficial, logo aprofundar e ir mais além. Os motoristas são muito solitários, mas têm os seus momentos de convívio durante as viagens onde, segundo eles, se fala de patrões, de mulheres, de camiões… [risos] Depois há um lado mais pessoal, como as memórias de guerra vividas por muitos dos ‘nossos’ camionistas.

Viajantes Solitários estreou no ano passado no Teatro Viriato, fez tournée nacional e chega a Lisboa, em coprodução com o Teatro Nacional D. Maria II. Mas o local do “acontecimento” é a Fábrica do Braço de Prata. Porquê?

A questão logística foi determinante, ou não tivéssemos que estacionar um camião TIR… Se por um lado gostaríamos de estar junto do D. Maria II, talvez mesmo na Praça do Rossio, o peso deste “dispositivo cénico” obrigou-nos a procurar um outro local. E assim surgiu a Fábrica do Braço de Prata, em Xabregas, com um envolvimento urbano muito proletário que nos agradou.

Para além da formação teatral, é licenciada em Antropologia. Por sinal, o seu teatro é cada vez mais antropológico…

Nós, no Teatro do Vestido, somos, de facto, antropólogos do teatro. Trabalhamos com experiências vividas, fazemos trabalho de campo, e procuramos encontrar o lado mais fundo da memória. A minha formação em Antropologia surgiu paralelamente à de Teatro: fiz os dois cursos em simultâneo, até porque, à época, os meus pais não admitiriam outra coisa – seguir somente Teatro não era, propriamente, algo que desejassem. À medida que fui estudando e trabalhando, percebi que a etnografia e a antropologia tinham tudo a ver com o Teatro, e digo isto porque quando nos dedicamos aos estudos da performance descobrimos que os autores referenciais veem todos da Antropologia. Por outro lado, o olhar desta ciência social sobre o trabalho de campo, sobre a memória da pequena história, da pequena memória, são essenciais para o meu teatro…

E isso tornou-o singular…

Quando começámos, em 2001, ninguém trabalhava a autobiografia e a observação da realidade. Lembro que construímos espetáculos com base em chegadas a estações de comboios, e lá íamos nós para o terreno ver gente a chegar… Agora percebo o meu percurso coerente no teatro, com base no trabalho científico da Antropologia. Já agradeci mesmo aos meus pais terem-me feito tirar os dois cursos em simultâneo [risos].

Em julho, em resultado de uma votação do público na passada edição do Festival de Almada, O Museu Vivo… regressa. Surpreendeu-a ter sido eleito como “espetáculo de honra” do mais importante festival de teatro do país?

Em Almada houve uma comunhão única com o público. Foi extraordinário porque, embora soubéssemos estar perante um público muito militante, cultural e politicamente, foi emocionante perceber a sua identificação com o espetáculo. Mal posso esperar por repetir. E é um enorme orgulho ter sido escolhida por um público tão envolvido com o teatro e, no caso, com o seu Festival.

paginations here