Quando, a 25 deste mês, os Artistas Unidos estrearem, numa antiga fábrica de mármores de Montemor-O-Velho, Búfalos de Pau Miró, quase todo o espólio da companhia estará empacotado num armazém nos arrabaldes de Lisboa à espera de destino certo. No final de julho termina, em definitivo, o contrato de arrendamento mantido, há já 13 anos, com a Reitoria da Universidade de Lisboa para a exploração do Teatro da Politécnica.

Enquanto se aguardam novidades sobre a solução a que a Câmara Municipal de Lisboa se comprometeu para que a companhia continue o seu trabalho enquanto estrutura sediada na capital, parte dos artistas e técnicos ultima a derradeira peça da Trilogia das fábulas, que os Artistas Unidos ainda acalentaram, até há pouco tempo, ser apresentada na sala da rua da Escola Politécnica, em conjunto com a reposição dos dois anteriores espetáculos: Girafas e Leões.

Pedro Carraca, que assumiu a encenação de Búfalos, parece relativamente calmo na tarde em que recebe a imprensa para aquela que será, certamente, a última vez que visitamos o Teatro da Politécnica para assistir a um ensaio. “Infelizmente, não é a primeira vez que estamos a passar por isto. Depois de sairmos d’A Capital andámos anos com a casa às costas”, lembra. Embora lamente que se tivesse chegado a este ponto, e que “quem de direito só tenha acordado verdadeiramente para o problema no último mês e meio”, Carraca acredita que tanto “a Câmara como a companhia vão encontrar muito em breve uma solução viável, o que até aqui não se verificou.”

Para já, os Artistas Unidos esperam, no próximo dia 16 a partir de meio da tarde, receber público e amigos para uma simbólica desmontagem do Teatro da Politécnica. Nessa despedida, será certamente prematuro anunciar a nova morada da companhia que Jorge Silva Melo fundou há 28 anos. No entanto, Carraca está otimista quanto ao anúncio da sala onde se estreará, em Lisboa, Búfalos, a primeira peça escrita por Miró para a Trilogia, mas aquela que se decidiu estrear por último.

“A questão de começarmos a Trilogia por Girafas foi colocada ao autor, que não se opôs. A única exigência feita passou por colocar Leões entre as outras duas”, conta o encenador. Miró terá mesmo reconhecido que “a linha temporal [escolhida pela companhia lisboeta] era até mais lógica”, já que Girafas se desenrola em plena Espanha franquista, Leões algures entre as décadas de 80 e 90 do século passado, e este Búfalos, muito provavelmente, nos dias de hoje, “com os filhos, os descendentes das Girafas e dos Leões.”

Só os fortes sobrevivem

Assumindo mais literalmente a fábula, Búfalos tem como protagonistas cinco irmãos marcados pela misteriosa morte de um sexto irmão, ainda criança. Perante a tragédia, e todo um conjunto de respostas que ficaram por dar, estes três rapazes e duas raparigas (interpretados por Joana Calado, Rita Rocha Silva, Gonçalo Norton, João Estima e Nuno Gonçalo Rodrigues) são obrigados a sobreviver na selva, unidos como uma manada, ante uma mãe que vai desaparecendo, até sucumbir de vez, e um pai quase sempre fechado numa oficina inacessível, ao fundo da decadente lavandaria (outra vez as máquinas de lavar roupa e a lavandaria, tal como nas peças anteriores) explorada pela família.

“Provavelmente, das três, Girafas até é a minha preferida, mas esta é aquela que me parece mais interessante trabalhar”, confessa Pedro Carraca que já havia dirigido Búfalos para a rádio e “em exercícios com alunos”. Esse interesse parte do desafio de Miró ter situado “estas personagens num não-tempo, ou num tempo em que já sabem tudo”. Objetivamente, eles não dialogam entre si, mas narram a ação, de tal modo que o texto original “nem sequer tem a distribuição das personagens. Esse foi um trabalho que nos competiu fazer.”

E Búfalos é toda ela uma peça de ação, embora pudesse ter sido feita “com os cinco atores sentados, como numa leitura encenada”. Ao invés, apelando ao vigor da juventude, Carraca optou por um registo bem enérgico, quase no limite do teatro físico, que, descobriu recentemente, foi também a opção que o próprio Pau Miró adotou quando estreou a peça em 2008.

Como curiosidade, conta o encenador, “quando, há uns anos, propus ao Jorge Silva Melo fazer esta peça, ele disse-me que só faria sentido encenando toda a trilogia. E, ao mesmo tempo, confessou que não sabia encenar Búfalos porque, em seu entender, era peça já com uma linguagem de outra geração.”

O certo é que, anos depois, os Artistas Unidos levam a cena a Trilogia das fábulas e Pedro Carraca encontrou a linguagem certa para encenar Búfalos, a peça que desencadeou a vontade desta incursão na obra do tão singular dramaturgo catalão. Falta agora vermos respondida a interrogação que, à porta do quase encerrado Teatro da Politécnica, cruzando um cartaz anunciando as três peças, salta à vista da cidade: “Onde?”

[A 30 de julho, os Artistas Unidos anunciaram que o espetáculo faz carreira em Lisboa, de 18 a 29 de setembro, no Centro Cultural de Belém]

Entre a estreia no Centro Cultural de Belém (CCB), no mês passado, a passagem pelo Festival de Almada (a 17 e 18 de julho) e a temporada nas Ruínas do Carmo (entre 24 de julho e 17 de agosto), a atriz falou-nos dos desafios de ser a Mãe Coragem, da tenebrosa atualidade da peça e da urgência de um teatro que intervenha na sociedade.

Olhando aos primeiros seis meses do ano, e para todos os projetos em que tens estado envolvida (duas encenações com o “teu” Teatro da Terra), fazer uma Mãe Coragem é, no mínimo, um desafio de uma exigência acrescida…

De uma exigência tremenda. Cheguei mesmo a pensar que não ia conseguir, mas, quando nos entregamos com amor e paixão e uma imensa dedicação, percebemos que conseguimos realmente fazer tudo.

Porquê esta simultaneidade, com Os Caranguejos de Istambul [de António Cabrita] estreado no Seixal no mesmo fim-de-semana em que subia ao palco do CCB a Mãe Coragem?

Deveu-se a uma antecipação de datas do CCB [coprodutor com a Ar de Filmes/Teatro do Bairro de Mãe Coragem]. Há bastante tempo que estava previsto fazer este espetáculo com o [António] Pires. De súbito, vi-me a ensaiar de manhã e de tarde a Mãe Coragem, e à noite a dirigir Os Caranguejos.

Como é que surgiu a oportunidade de interpretar a Anna Fierling?

Digamos que foi uma conjugação de vontades, minha e do Pires, pessoa pela qual tenho uma admiração profunda, tanto como ser humano como encenador. Muitas atrizes amigas perguntavam-me recorrentemente: “mas como é que ainda não fizeste a Mãe Coragem? Tens de fazer… Só te falta a Mãe Coragem…” A Lia Gama passava a vida a dizer-me isto [risos].

Mas, como é que as vontades se conjugaram…

Em 2022, fiz com o Pires A Última Refeição [de António Cabrita, estreado no Teatro São Luiz], um espetáculo muito bonito em que interpretava a Helen Weigel, atriz, diretora do Berliner Ensemble, mulher de Brecht, e que também escreveu textos com ele. Era um monólogo em que a atriz cozinha um frango na púcara na esperança de ressuscitar o marido, fazendo ao mesmo tempo um balanço da vida deles. Esse espetáculo correspondia ao meu desejo de falar da Weigel, que fez todas as grandes personagens que o Brecht escreveu, como a Mãe Coragem. Para além disso, tal como a Weigel, eu já tinha feito uma “mãe coragem” na peça do Brecht que antecedeu a Mãe Coragem, propriamente. Fiz a Leocádia Begbick, de Um Homem é um Homem, na Cornucópia [2005, encenação de Luís Miguel Cintra], uma vivandeira que andava, tal como a Anna Fierling, com os regimentos e que é um embrião da personagem da Mãe Coragem. E é neste contexto que eu e o Pires decidimos fazer a peça.

Quem é, para ti, a Anna Fierling?

Não é uma heroína clássica, longe disso. Ela é extremamente humana e isso é um reflexo da genialidade do Brecht. É uma mulher que tem muitos defeitos, que procura sobreviver a qualquer custo. No fim, mesmo sem os filhos, ela continua a arrastar a carroça como quem arrasta a sua própria sobrevivência, no encalço de voltar a encontrar o filho que todos nós já sabemos estar morto. É uma mulher dura, embora, como se diz a dado momento, dentro dessa dureza exista um coração. Só que isso jamais poderia ser mostrado naquele cenário de guerra e de terror. Portanto, ela revela a ternura nos pequenos passos de intimidade. E isso é tão bonito, aqueles pequenos gestos…

Que referências convocaste para construir a personagem?

Estão lá as mulheres duras da minha família. As minhas tias, a minha mãe, até as tias do lado do meu pai, todas elas mulheres com alguma dureza. Na Anna Fierling estão lá muitas das suas expressões porque todas fazem parte das mulheres duras universais. No entanto, essa dureza era uma forma de manifestar muitas vezes o amor, o cuidado e a proteção.

E a Anna é uma protetora incansável dos filhos…

Ele é mãe. Ela pretende evitar a todo o custo que a mesma guerra que a sustenta atinja os seus filhos. Só que, como lhe diz o Sargento, não se pode viver da guerra e manter os filhos fora dela. Isso é impossível.

Consta que Brecht se irritava com a empatia que Anna Fierling causou desde sempre no público, tendo mesmo reescrito muitas das suas falas para que se enfatizasse o seu egoísmo e a inversão de valores que a guerra causa e que ela preconiza. Mas, isso nunca aconteceu efetivamente…

Ela é uma mulher numa situação limite e, provavelmente, parte de nós, hoje, tal como noutros tempos, estamos numa situação limite. De algum modo, esperamos que uma Anna Fierling nos mostre aquilo que também nós somos. Ela é uma mulher rude e egoísta, verdade, mas é também uma mulher sábia, dona dessa sabedoria que vem da dureza da vida. A peça é uma observação da guerra, com um enredo muito fácil de compreender, quase didático. Olha para o modo como as pessoas estão na guerra, sobretudo os pobres. E os pobres precisam de coragem, ou como ela diz, até para se levantarem cedo precisam de coragem. E, sim, muitas vezes têm mesmo de ser carrascos uns dos outros. É terrível, é a guerra. E é tão assustador porque é demasiado atual…

E perturbador, porque na maior parte do tempo da peça esquecemos que a ação se passa no século XVII ou que o texto foi escrito no dealbar da Segunda Guerra Mundial. Podia ser agora.

Todos os dias temos a confirmação de que cada palavra desta peça faz sentido hoje. É realmente assustador. Podíamos estar a fazer a Mãe Coragem agora e pensar “ah, como isto era; que terror viveu esta gente!” Infelizmente, isto entra-nos todos os dias casa dentro nas imagens terríveis de um mundo em completo caos e nas histórias trágicas de tantas “mães coragem”.

Sendo esta uma peça anti-guerra, e quando todos os dias testemunhamos que a guerra tende a substituir a paz, se pudesses, que líderes mundiais convidarias para assistir a esta Mãe Coragem?

Convidaria muitos, certamente, mas consciente de que o que vissem em palco não os incomodaria nada. E é isso é que é frustrante, não é? É tão triste sentir isso, saber que os grandes líderes mundiais estão alheados dos reais problemas das pessoas. Não tenho qualquer esperança que a peça lhes pudesse ensinar alguma coisa, até porque tudo o que está nela, eles sabem. Sabem, e têm consciência disso. O que é ainda mais grave.

O elenco de atrizes que já fez a Mãe Coragem é impressionante, desde a Helen Weigel, de quem já falámos, à Hanna Schygulla, passando por nomes como Simone Signoret, Maria Casarès ou Liv Ullmann, entre tantas outras estrelas. Em Portugal, esta personagem deu a Eunice Muñoz uma interpretação que ainda hoje é muito falada. Viste?

Vi, sim. A encenação do Joaquim Benite com a Teresa Gafeira não vi, mas a da Eunice pelo João Lourenço, sim. Aquilo que recordo é que não tem a ver com o que faço. Era também um espetáculo muito diferente. Contudo, há algo que tanto eu como a Eunice temos em comum: a entrega ao texto e a verdade que pomos em cena. Porque não dá para ir a um papel destes com rodriguinhos, tem de ser exatamente aquilo que é, ou seja, tem de se sentir crueza em cada palavra. Recordo isso na interpretação da Eunice. E, também, a cena final, pungente, em que ela pegava na carroça sozinha e vai por ali fora. Era de uma beleza…

Como é que a atriz gere toda essa emoção e entrega empregue na interpretação de uma personagem como esta?

Devo dizer que, no final, se sinto que me correu bem, fico prostrada. Todas as personagens que exigem mais de mim me deixam assim. Acontece algo curioso que é irem ter comigo, falarem-me, eu responder, parecer normal, e a seguir nunca mais me lembrar. Há ali um tempo a seguir ao espetáculo que é da minha própria responsabilidade. Não sei se é uma reflexão enquanto artista, uma introspeção sobre o que fiz, sobre o que experimentei, sobre as coisas que resultaram ou não resultaram. Mas só acontece com determinados textos…

Para além deste, recordas outro?

Sim. Por exemplo o Stabat Mater, do Antonio Tarantino [encenação de Jorge Silva Melo, estreado em 2008, no Teatro São Luiz].

E nas mulheres burguesas do Tennessee Williams, do Ibsen ou do Albee?

Já fiz muitos bons papéis, pá! [risos] Foram experiências ótimas, com pessoas extraordinárias, mas a entrega a uma coisa como esta é diferente. Quando interpreto mulheres de uma certa burguesia, como nas peças do Tennessee Williams ou do Albee, faço-o com prazer, mas é outro teatro. Fazer o Stabat Mater ou um Brecht tem importância política, porque sentes que é um teatro que intervém na sociedade. Intervém mesmo.

Achas que é um teatro capaz de agitar, de perturbar?

Quanto mais bem feito é, mais perturba.

Há algum outro autor a quem, de repente, reconheças essa capacidade?

O Shakespeare, claro. Adorei fazer o Tito Andrónico, com o Luis Miguel [Cintra], na Cornucópia [2003]. É incisivo, perturbador, ressoa em nós.

Que personagem te falta fazer?

Estamos a falar em Shakespeare… A Lady Macbeth. Se houver por ai um encenador que o queira fazer… [risos]

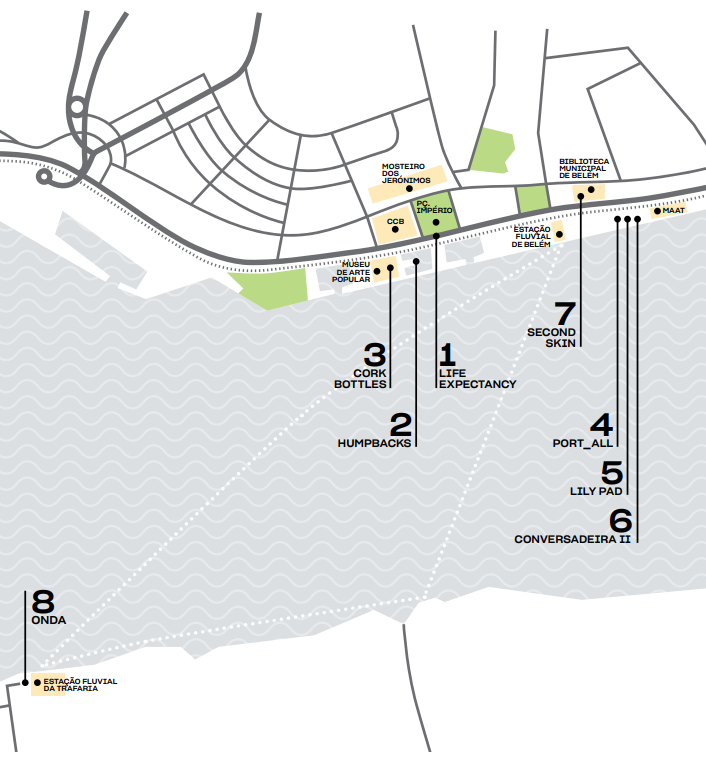

De forma a inspirar o pensamento inovador e oferecer uma contribuição positiva, útil à nossa experiência de vida enquanto comunidade e à interação com o mundo natural, o City Cortex convidou seis arquitetos e estúdios de design internacionalmente reconhecidos – Diller Scofidio + Renfro, Eduardo Souto de Moura, Gabriel Calatrava, Leong Leong, Sagmeister & Walsh e Yves Béhar – a criar oito projetos originais em cortiça para espaços públicos e semi-públicos das duas margens do Tejo.

Produzido pela Corticeira Amorim, com apoio à produção da Artworks, curadoria de Guta Moura Guedes e desenvolvimento da experimentadesign, o City Cortex tomou como pontos de partida as freguesias de Belém, em Lisboa, e da Trafaria, em Almada. Os estúdios convidados reinventaram e testaram as possibilidades da cortiça portuguesa e da sua indústria de transformação. Para além de explorar o potencial da própria matéria, esta iniciativa procura também que a experiência do utilizador possa ser lúdica, oferecendo ao espaço urbano de uso comum a possibilidade de ser um espaço de interação multidisciplinar e multicultural.

Para visitar este museu a céu aberto, sugerimos o seguinte percurso:

Comece em Belém, na Praça do Império. Ao atravessar a passagem pedonal para o Padrão dos Descobrimentos, olhe para cima e conheça a primeira instalação de Sagmeister & Walsh (1). Dirija-se ao rio e vire à direita, até ao Espelho d’Água, onde encontra mais uma intervenção desta dupla, flutuando na água (2). Ao seu lado está o Museu de Arte Popular. Aí encontra a terceira instalação de Sagmeister & Walsh (3). Regresse até perto do túnel e, mantendo-se do lado do rio, caminhe até aos jardins do MAAT, onde estão as instalações de Yves Béhar (4), de Leong Leong (5) e, um pouco mais à frente, a peça de Souto de Moura (6).

Siga pela ponte pedonal na cobertura do MAAT e vire na primeira saída à esquerda. Desça a pequena rua e encontre o jardim com as intervenções de Diller Scofidio + Renfro (7). Continue pela Rua da Junqueira, atravesse o Museu dos Coches e utilize a sua ponte pedonal para chegar de novo à margem do Tejo. Em frente está o Terminal Fluvial de Belém: aí apanhe o barco que leva à Trafaria e à intervenção de Gabriel Calatrava (8).

1 – Life Expectancy | Sagmeister & Walsh

Tirando partido das propriedades de isolamento sonoro e térmico da cortiça, os designers de comunicação Sagmeister & Walsh desenharam painéis neste material para o teto do túnel, transformando o espaço e proporcionando uma melhor atmosfera sonora e experiência estética. Mas há também uma vertente comunicacional e inspiradora nesta instalação: a frase que se lê em cortiça, “se um jornal saísse apenas a cada cinquenta anos, reportaria sobre o aumento da esperança média de vida em vinte anos”, refere-se a uma das conquistas positivas da espécie humana.

2 – Humpacks | Sagmeister & Walsh

Uma vez que as zonas citadinas têm frequentemente locais de convívio com água, a dupla de designers nova-iorquina criou um colchão flutuante ecológico produzido a partir de esferas de cortiça e que é apresentado como uma alternativa aos colchões de plástico. A cor vermelha nesta peça representa os dados estatísticos sobre o crescimento da população mundial de baleias-jubarte em três anos, 2006, 2014 e 2022, no Oeste do Pacífico Sul.

[peça temporariamente indisponível devido a obras no lago onde se encontra]

3 – Cork Bottles | Sagmeister & Walsh

A poluição sonora em espaços públicos ou semi-públicos continua a ser um dos problemas nas cidades contemporâneas. Abordando, com sentido de humor, a questão do ruído dentro de um restaurante, os designers idealizaram uma série de objetos em forma de garrafa, mas invertendo os materiais – o vidro é agora cortiça e vice-versa. Estas criações permitem absorver o som e criar um controlo acústico nestes espaços interiores.

[a peça é visitável com entrada paga no Museu de Arte Popular]

4 – Port_All | Yves Béhar

Inspirada na Torre de Belém, a instalação de Yves Béhar “assenta na ideia de uma receção acolhedora e de um espaço protetor. E a cortiça é o material perfeito para expressar estas qualidades”, avança o designer suíço. É que este material natural permite um isolamento dos sons envolventes, criando uma espacialidade interiorizada, tranquila, na qual materiais e forma se combinam para concretizar um acolhedor portal de entrada para a cidade.

5 – Lily Pad | Leong Leong

“O nosso projeto reflete sobre a hipótese dos equipamentos urbanos serem produzidos em cortiça. É uma forma de amenizar a dureza da paisagem da cidade, tendo em conta as diferentes exigências de cada corpo para se sentir confortável nos espaços urbanos”, diz Dominic Leong, do estúdio de arquitetura e design nova-iorquino Leong Leong. Inspirado pela ideia da cidade como espaço lúdico e de recreio, Lily Pad utiliza um aglomerado natural de cortiça para criar elementos esculturais que definem uma nova paisagem sensorial e micro-urbana para um público de todas as idades.

6 – Conversadeira II | Eduardo Souto de Moura

Conversadeira II é uma cadeira dupla, lugar para uma conversa ou para a partilha de um silêncio. O arquiteto português utiliza a cortiça para criar um ambiente de calma e refúgio, possibilitando o encontro entre dois indivíduos e originando um espaço quase privado num local onde passam centenas de pessoas. Para Souto de Moura, “este protótipo vai funcionar como um teste para vermos o seu comportamento, que já sabemos que é altamente resistente e isolante, contra o tempo e o uso.”

7 – Second Skin | Diller Scofidio + Renfro

Focando-se na importância da leitura e da literacia, bem como na relevância dos espaços verdes nas cidades, o estúdio de Nova Iorque utilizou a cortiça para a construção de uma pequena biblioteca comunitária ao ar livre. A instalação, que “explora o potencial natural de sustentabilidade da cortiça num contexto urbano”, cria uma segunda pele de cortiça que envolve o tronco das árvores, desenhando estantes e bancos, surpreendendo e convidando o público a sentar-se, a ler e a aprender.

8 – Onda | Gabriel Calatrava

São muitas as cidades que têm espaços urbanos vazios, abandonados ou subutilizados, que potencialmente têm grande valor para a comunidade. O arquiteto e engenheiro Gabriel Calatrava e o coletivo CAL criaram Onda, “com o objetivo de reforçar a identidade emergente da localidade como comunidade que valoriza os seus espaços públicos e a promoção da vida cívica”. Utilizando a cortiça como componente central de um sistema de ocupação, temporário ou permanente, Onda pretende ativar o encontro e o convívio da comunidade local e dos visitantes da Trafaria.

Ver esta publicação no Instagram

Entre 12 e 21 de julho, a capital recebe a semana gastronómica Lisboa Romana, À Mesa com os Romanos, mas o evento decorre, simultaneamente, em Mafra, Sesimbra, Setúbal, Palmela, Vila Franca de Xira e Torres Vedras. Fomos conhecer (e provar) os pratos dos restaurantes que, em Lisboa, vão recriar os sabores da Roma Antiga. A elaboração ficou ao critério de cada chef, mas podemos adiantar que estão todos mais do que aprovados.

Chef Bertílio Gomes – Taberna Albricoque

Rua dos Caminhos de Ferro, 98A

Prato: Atum patudo perfumado com garum e tártaro de tomate biológico

No espaço do chef Bertílio Gomes o foco são as especialidades algarvias. A Taberna Albricoque abriu sete meses antes da pandemia e atualmente sofre com os efeitos das obras do plano de drenagem de Lisboa. Apesar destas dificuldades, a casa está sempre cheia.

A gastronomia romana é um tema familiar para o chef que, em tempos, teve uma gelataria em Tróia, no distrito de Setúbal: “cheguei a participar em vários eventos de dinamização das ruínas romanas [de Tróia]. Uma das coisas que fiz foi gelado de ostras”. A experiência deu-lhe traquejo: “não foi preciso fazer muita pesquisa porque já levo muitos anos a servir romanos, já os conheço de ginjeira”, diz em tom de brincadeira.

Sobre o prato, “a inspiração teve muito a ver com os produtos da época, mas também houve a preocupação de escolher ingredientes de que toda a gente gosta. O garum, só por si, não é uma coisa muito apetecível, nem toda a gente conhece. Daí a importância de o associar ao atum, que é um peixe muito consensual”.

Uma das premissas da Taberna Albricoque é a rotatividade dos pratos, pelo que a ideia não será manter o prato muito tempo no menu, portanto, o melhor é apressar-se e experimentar.

Chef Marlene Vieira – Marlene

Av. Infante D. Henrique, Doca do Jardim do Tabaco. Terminal de Cruzeiros de Lisboa

Prato: Atum com escabeche e garum de sardinha

Quando recebeu o convite para participar neste festival gastronómico, a chef Marlene Vieira soube logo que o garum teria de estar presente. Neste prato, o importante era “equilibrar a profundidade de sabores. É baseado no escabeche, que foi um método de conservação do peixe usado pelos marinheiros em alto mar. Quis juntar estes dois universos – do escabeche e do garum – e o resultado é incrível”.

Familiarizada com este produto de origem romana, que usa noutros pratos, diz que, quando as pessoas provam, “sentem algo muito especial, tem muita portugalidade. Estou um bocadinho viciada no uso do garum pela profundidade que confere aos sabores”, confessa. A chef não teve de pensar muito sobre a escolha do prato, já que este faz parte do menu do restaurante: “de vez em quando varia-se a proteína. Em vez do atum, usamos cavala”.

Quando questionada sobre que outro prato gostaria de provar, não hesita: “estou convicta de que vão ser todos bons pratos”, afirma. Sobre o seu atum com escabeche e garum de sardinha garante que, quem o provar, “nunca mais se irá esquecer da experiência”. Nós confirmamos!

Chef Pedro Almeida – Can the Can

Terreiro do Paço, 82/83

Prato: Lula dos Açores, manteiga, coentros, molho de pimento assado com garum de cavala

O Can the Can abriu portas em 2012, com o objetivo de promover a indústria conserveira nacional. Paralelamente, tem o projeto de investigação Selo de Mar, que estuda e recupera técnicas de conservação de pescado. Há cerca de seis anos, começou a investigar receitas antigas para desenvolver novas fórmulas de garum.

De acordo com o chef Pedro Almeida, “a Selo de Mar é uma das maiores produtoras mundiais e a única em Portugal”. A paixão por este molho precioso é notória quando entramos no restaurante. É impossível não reparar na variedade disponível de frascos: sardinha, cavala, atum, ostra, lírio, espadarte, polvo, cherne, cherne e atum, choco, peixe agulha e salmonete.

No prato que o chef concebeu para esta semana romana, o garum brilha “no molho de pimentos assados, na manteiga, mas também serve para pincelar a lula”. Recentemente, a Selo de Mar criou uma versão para sobremesas feita à base de pólen de abelha.

Quando for ao Can the Can, não se esqueça de experimentar o Pudim Abade Priscos do Mar, uma versão feita com muxama (presunto do mar), que leva caramelo salgado finalizado com garum.

Chef Miguel Castro e Silva – Miguel Castro e Silva

Mercado da Ribeira – Av. 24 de Julho

Prato: Atum com citrinos e garum

Situado no Mercado da Ribeira desde 2014, ano em que ali se instalaram diversos restaurantes, o espaço do chef Miguel Castro e Silva aposta em comida tradicional portuguesa.

Quando foi convidado a participar nesta semana gastronómica, decidiu logo que o ponto de partida na elaboração do prato só podia ser o garum. Produzido pela Selo de Mar, o “produto é de uma qualidade extraordinária”, garante.

Até chegar à última versão deste prato experimentou várias abordagens: “fazia sentido associar o atum aos citrinos, que são sabores que têm tudo a ver com a Roma Antiga. Sirvo com puré de abacate e alface romana ligeiramente tostada com molho feito com caldo de legumes e garum”. O chef fez alguma pesquisa – nomeadamente através do livro de Apicius, um gastrónomo romano do séc. I, mas já tinha feito um intenso trabalho de investigação, anos antes, quando foi convidado pelo canal História a recriar a última ceia de Cristo.

Castro e Silva gosta tanto desta criação que pretende que se mantenha na ementa por algum tempo. Nós também estamos a torcer para que isso aconteça!

Chef Gareth Storey – Antiga Camponesa

Rua Marechal Saldanha, 25

Prato: Caracóis, caldo de Aipo-dos-Cavalos de Monsanto, manteiga de Hallec

“Não me interessa o que as pessoas gostam de comer, só cozinho aquilo de que gosto” diz, sem quaisquer complexos, o chef irlandês Gareth Storey. “Seria muito estranho cozinhar algo de que não gosto. Elaboro o menu e os clientes decidem se aprovam ou não. Até hoje tem corrido bem”.

A trabalhar na Antiga Camponesa desde a sua abertura, em outubro de 2022, o chef é muito exigente: “se dermos às pessoas apenas aquilo que querem, só teremos hambúrgueres, pizzas e sushi no menu”.

Esteve dez anos em França, e foi por influência da mulher – francesa, mas com ligação a Portugal – que veio trabalhar para Lisboa. “Comparando com Paris, Lisboa é um paraíso, as pessoas são simpáticas”, garantindo, entre risos, que veio para ficar.

Em relação ao prato romano, não fez nenhuma pesquisa intensa, usou apenas “o instinto e a imaginação. Fez-me todo o sentido imaginar os romanos a comer caracóis e a beber vinho”. Uma das políticas da casa é usar produtos da época, pelo que este prato fará parte do menu enquanto houver caracóis.

Chef consultor André Magalhães – Vieira Café

Praça das Amoreiras, 56

Prato: Vieira e sardinha, garum alfacinha

No rés-do-chão da Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva encontramos o Vieira Café, que reabriu recentemente com nova concessão e consultadoria do chef André Magalhães. Nesta nova fase do espaço, o chef foi desafiado a criar pratos que liguem a cultura à gastronomia. A própria decoração joga com o nome de Maria Helena Vieira da Silva e as vieiras presentes nos azulejos concebidos por Manuel Cargaleiro (a partir de originais da pintora).

Para o prato da semana romana, André Magalhães optou por usar a vieira, um “bivalve que, segundo pesquisas arqueológicas, existiria no Tejo no tempo dos romanos”. Outro elemento marcante é o garum alfacinha (este de fabrico próprio), bem como as alfaces “apreciadas desde o tempo dos romanos” e a sardinha, “muito identitária de Lisboa”. O prato leva ainda um elemento decorativo (e comestível): algas do rio Tejo.

A ideia é recriar sabores romanos mas, para isso, “há um elemento de fantasia que temos de ter presente. Estamos a revisitar sabores que podiam ser comuns há dois mil anos”, afirma. Se tudo correr como o esperado, o prato será para manter no menu.

Chef João de Sá – Sála de João de Sá

Rua dos Bacalhoeiros, 103

Prato: Cuscos, coentrada e garum de sardinha

O Sála situa-se no coração da Baixa pombalina. Desde que abriu, há cinco anos e meio, que o restaurante não tem mãos a medir. Se a procura é um sinal claro de que o serviço é bom, que dizer então da estrela Michelin que recebeu este ano? Para o chef João Sá, trata-se de “um reconhecimento que reflete o trabalho destes cinco anos”.

No Sála, encontramos sobretudo pratos ligados à gastronomia nacional e aos produtos locais. Para este prato específico, a ideia foi encontrar “um equilíbrio entre a história da cidade de Lisboa e a influência deixada pelos romanos”. O prato já existia no menu, mas, para ligar tudo, recorreu-se ao garum de sardinha produzido pela Selo de Mar.

Este é, aliás, um produto muito usado neste restaurante, com uma curiosidade: aqui é o cliente que escolhe o tipo de garum que coloca no prato: “damos a cheirar e a provar, explicamos o que é e deixamos que o cliente decida. Os que têm mais saída são os de sardinha e cavala. Há pessoas que já conhecem, outras que não conhecem e que ficam deliciadas e também pessoas que não gostam de todo. Há gostos para tudo”, diz.

Lawrence Ferlinghetti

Uma Coney Island da Mente

“Continuamos as mesmas pessoas / só que mais longe de casa / em auto-estradas de cinquenta faixas / num continente cimentado / aspergido de letreiros mansos /a ilustrar ilusões imbecis de felicidade”. O volume de poesia Uma Coney Island da Mente é uma obra fundamental da Geração Beat, a mais célebre de Lawrence Ferlinghetti, e constitui uma espantosa manifestação de vitalidade criativa. Patrono anarquista dos poetas norte-americanos, fundou em 1953 a Livraria City Lights, em São Francisco, palco da contracultura beat e de leituras acompanhadas de jazz e álcool noite dentro, onde Kerouac e Burroughs marcaram presença. Ferlinghetti esclarece que o título do livro, retirado de um conto de Henry Miller, expressa o modo como se sentia em relação a estes poemas quando os escreveu, “como se em conjunto formassem uma espécie de Coney Island da mente, uma espécie de circo da alma”. O poeta cria uma obra torrencial, estimulante, libertária e irreverente que integra, simultaneamente, fragmentos de memória, crítica a uma América transformada em grotesco parque de diversões, reflexão sobre o sentido da existência, sonho, profecia… Um testemunho notável de um autor para quem a escrita consistia na “hesitante construção das palavras entre o sono e a vigília”. Antígona

Alba de Céspedes

O Caderno Proibido

“A minha vida sempre me pareceu insignificante, sem acontecimentos notáveis, fora o meu casamento e o nascimento dos meus filhos. Pelo contrário, desde que comecei por acaso a ter um diário, parece-me descobrir que uma palavra, uma entoação, podem ser tão importantes como os factos que estamos habituados a considerar importantes, ou até mais”. Alba de Céspedes (1911-1997), escritora italiana presa e censurada pelas suas atividades antifascistas, dedica este romance notável à vida doméstica de uma mulher comum que um dia, ao comprar cigarros para o marido, sai da tabacaria com um caderno que passará a usar como diário secreto. Numa sociedade em que, “para uma mulher, ter alguma satisfação pessoal além das da casa e da cozinha é uma culpa”, e numa casa “sem um recanto que seja seu”, a escrita adquire um profundo efeito transformador e subversivo (“Queria estar sozinha para escrever; e quem quer fechar-se na própria solidão, numa família, leva sempre consigo o gérmen do pecado”.) No diário questiona os limites da moral e das convenções estabelecidas, dos deveres conjugais e familiares, dos seus valores de pequeno-burguesa “mais familiarizada com o pecado do que com a coragem e a liberdade.” Alfaguara

António Borges Coelho

Crónicas e Discursos

Por ocasião dos 90 anos de António Borges Coelho, a Biblioteca Nacional de Portugal organizou uma mostra de homenagem intitulada Dar voz aos que em baixo fazem andar a História. Efetivamente, um traço unificador do conjunto da obra do ilustre historiador é o de transformar os estratos médios, os trabalhadores rurais ou os escravos, em atores sociais e coletivos. O autor, pioneiro no estudo dos vestígios da cultura árabe, dos processos da Inquisição ou das raízes da expansão portuguesa, entre nós, reúne em livro crónicas originalmente publicadas em diferentes órgãos de comunicação e discursos proferidos e, locais como a Assembleia da República, o Museu do Aljube ou o Tribunal da Boa Hora. Nestes belíssimos textos, ora expressa o seu pensamento sobre a atualidade política (magnifica série sobre a Invasão do Iraque), ora evoca lugares (Trás-os-Montes, o Alentejo, a Foz do Arade) ou figuras (Fernando Lopes Graça, Aquilino Ribeiro, Álvaro Cunhal, José Saramago, Cláudio Torres), ora exerce uma reflexão histórica e crítica sobre Portugal e o mundo. Borges Coelho, que alia sabedoria, cultura e uma profunda humanidade, está consciente, aos 95 anos, de que “as segregações explodem”, mas conserva a esperança “porque somos cada vez mais mestiços, mais humanos.” Caminho

Salman Rushdie

Faca

A 12 de agosto de 2022, Salman Rushdie dirigiu-se à Instituição de Chautauqua, no norte de Nova Iorque, para falar sobre a criação na América de espaços seguros para escritores de outros lugares e do seu envolvimento no projeto. Mal subiu ao palco do anfiteatro foi atacado por um jovem que desferiu 15 golpes com uma faca. Decididamente, nesse dia, o anfiteatro de Chautauqua não foi um lugar seguro para Rushdie. O assaltante reconheceu, posteriormente, ter “escassamente lido duas páginas do escritor” e visto apenas “um par de vídeos” seus no YouTube. Deduzindo destas declarações que Os Versículos Satânicos não estiveram na origem do ataque, Rushdie procura neste livro descobrir a que razão se deveu o ato de violência. Faca é uma obra catártica que aborda em pormenor os traumáticos acontecimentos desse dia e o lento e doloroso processo de recuperação a foi sujeito. Uma narrativa em que “o ódio – a faca como metáfora do ódio – é respondido, e finalmente derrotado, pelo amor” e que “responde à violência com a arte” (“A arte não é um luxo. Está na essência da nossa humanidade (…) Aceita a discussão a critica e até a rejeição. Não aceita a violência.”). Uma celebração da vitoria do “Anjo da Vida” sobre o “Anjo da Morte”. Dom Quixote

Willa Cather

Um dos Nossos

“Quando fico na cama a pensar, pergunto-me se a minha vida está a acontecer-me a mim ou a outra pessoa. É que não me parece que a minha vida tenha uma grande relação comigo”. Claude Wheeler, jovem criado numa grande propriedade agrícola do Nebraska, anseia completar o curso de História e conhecer o mundo, mas é contrariado pela vontade paterna. Procura então a felicidade no casamento, mas a desilusão amorosa leva-o a alistar-se como combatente na Primeira Guerra Mundial. O romance Um dos Nossos, distinguido com o Prémio Pulitzer em 1923, desenvolve os temas do idealismo da juventude e o forte contraste cultural entre a América e a Velha Europa, num mundo assolado pela epidemia da gripe e pela guerra. Alex Ross descreve-o como “uma exploração cética e perspicaz sobre a masculinidade americana”, ideia reforçada por Inês Pedrosa, sua tradutora para português, ao considerar que o livro “faz da guerra a grande metáfora da impotência do mundo da masculinidade”. A obra Willa Cather (1873-1947) revela, de forma elegíaca, a vida dos pioneiros e emigrantes no estado do Nebraska, um mundo onde as esperanças se limitam à sobrevivência e as emoções à nostalgia de fragmentos do passado ou a pressentimentos de vidas não vividas. Sibila

Margarita Cardoso de Meneses

Canábis – Maldita e Maravilhosa

As chamadas questões fraturantes são-no, justamente, porque o debate e os processos de decisão que lhes estão associados são frequentemente inquinados por desinformação, crendice e mesmo interesses económicos, sociais ou religiosos. O debate sobre o estatuto legal da canábis é um destes casos e um número crescente de setores da sociedade têm vindo a apelar à urgência da revisão do atual contexto jurídico e penal. Neste contexto, a leitura do livro de Margarita Cardoso de Menezes Canábis, Maldita e Maravilhosa, é francamente aconselhável, já que apresenta praticamente tudo o que se deve saber sobre esta surpreendente planta e a sua relação de milénios com a humanidade. Todas as facetas são apresentadas pela autora de maneira factual e informada, desde as estirpes psicotrópicas e os seus efeitos, às utilizações medicinais da planta e à miríade de usos que lhe são dados, como a produção de vestuário e a agricultura, entre outros. O mundo da Canábis tem vindo a sofrer uma grande evolução e é hoje uma indústria com um peso de milhares de milhões de euros, um facto que não deve ser alheio à crescente onda de descriminalização em todo o mundo. TCP Oficina do Livro

Toni Morrison

Love

Toni Morrison, nascida em 1931 no Estado do Ohio, foi a primeira escritora afro-americana e a oitava mulher a receber o Prémio Nobel de Literatura. A sua obra conjuga realismo, história, mito, narrativa de tradição popular e fantasia poética, e explora as relações entre negros e brancos, homens e mulheres, passado e presente. No seu livro de estreia, The Bluest Eyes (1970), sobre uma jovem negra que ambiciona ter olhos azuis, inicia uma meditação sobre os temas da raça, género e beleza, que desenvolve nos seus romances mais recentes. Love gira à volta de Bill Cosey, famoso milionário, dono do Cosey Hotel and Resort. Passados 25 anos sobre a sua morte, continua a ser uma presença real para as mulheres que partilharam a sua vida: Heed, a segunda mulher; Christine, a neta; May, a nora; Vida, a antiga empregada; Celestial, a sua amante; Júnior, a sua “secretária”; e L, a antiga cozinheira do hotel, figura insondável e misteriosa que abre e fecha a narrativa. Analisando em profundidade a emoção humana mais complicada – o amor -, Morrison reflete como o amor sexual e as outras formas de amor conduzem à traição e como aquele que ama acaba por destruir aquilo que mais quer proteger. Presença

Françoise Vérges

Decolonizar o Museu

Françoise Vergès, politóloga, historiadora, e especialista em estudos pós-coloniais, propõe nesta sua obra radical, mas profundamente interessante, uma leitura crítica do “museu universal” ocidental que “ecoa as desigualdades estruturais globais criadas pela escravatura, pela colonização, pelo capitalismo racial e pelo imperialismo”. A autora recorda a narrativa de uma história da arte centrada na Europa fundada na apropriação de riquezas, pilhagens e roubos sistemáticos (o saque do Palácio de Verão, em Pequim; os roubos dos frisos do Pártenon; e dos bronzes do reino do Benin, como exemplos mais famosos) que dotaram os museus de recursos e prestígio sem precedentes. De uma Europa guardiã do património da humanidade, acumuladora dos objetos e saberes dos povos dominados. Segundo Françoise Vergès, “nenhuma instituição pode ser decolonial enquanto a sociedade não for decolonizada” por isso defende “reanimar o legado de resistência aprendido nos processos históricos de descolonização (…) traçando um horizonte radical: decolonizar verdadeiramente o museu é pôr em prática um ‘programa de desordem absoluta’, é fazer um esforço de imaginação e criar outras formas de narrar e compreender o mundo, que nutram a criatividade coletiva e tragam justiça e dignidade às populações que delas foram desapossadas.” Orfeu Negro

Maria do Carmo Vieira

Memórias de um Felino

A presença do gato nas nossas vidas é fenómeno que em muito transcende o número de tutores no planeta e os felinos que têm em casa. A sua popularidade nas redes sociais – há quem defenda que estas foram criadas para a exibição destes seres aristocráticos e bigodudos – está diretamente ligada à atenção do mundo editorial, onde proliferam livros de todo os géneros sobre este animal. O gato vende, e quem gato compra não é lebre que procura. Memórias de um Felino é um livro singelo que surge discreto pelo meio de tudo o que se vem sendo publicando sobre gatos. Tem uma natureza de fábula, pois é pela voz de um gato que o livro de Maria do Carmo Vieira nos fala da coabitação entre sete felinos e seis humanos, com apontamentos de carácter e histórias das vidas de uns e de outros. Livro muito breve que pode facilmente ser lido do início ao fim, sugere também a possibilidade de ser lido para alguém. Um tutor sério e observador perceberá que a autora sabe do que fala, e que a vivência na companhia do animal gato fez parte do seu quotidiano. Como obra que se quer singela e feliz, é destituída de conflito, e o próprio desaparecimento de outros felinos que passaram pela mesma casa é interpretado como fazendo parte do ciclo da vida, que para uns é mais longo e para outros nem tanto. RG Minotauro

Francisca Gorjão Henriques

Mulheres Refugiadas em Portugal

A palavra “escolha” não combina com o estatuto de refugiado. Sandra do Zimbabué, Maryam do Afeganistão e Olena da Ucrânia não queriam deixar os seus países, mas não tiveram outra opção: acabaram em Portugal, por acaso. O processo de inclusão social é um desafio para todos, porém, para o grupo bastante heterogéneo das mulheres migrantes as barreiras são ainda mais difíceis de ultrapassar. A sua experiência insere-se necessariamente numa narrativa marcada por algum tipo de violência, da qual elas são muitas vezes as primeiras vítimas. Por mais de um ano, Sandra, Mayam e Olena abriram a porta de casa para este retrato. Apresentaram família e amigos, narraram circunstâncias e episódios, confessaram angústias e comemoraram sucessos pontuais. Muito do que viveram e relataram é comum não só entre si, como a esse grupo não homogéneo a que se convencionou chamar “mulheres refugiadas”. As múltiplas conversas que tiveram com a autora, ex-jornalista do Público e fundadora da Associação Pão a Pão, uma ONGD (Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento) para a inclusão de pessoas refugiadas que tem desenvolvido projetos na área da empregabilidade de migrantes, ajudam-nos a perceber como se reconstrói tudo a partir de um novo lugar, que barreiras é preciso ultrapassar ou como se concilia a cultura de origem com a cultura do novo país. Fundação Francisco Manuel dos Santos

Depois de um ano de 2023 “em que foram batidos todos os recordes em taxa de ocupação, com mais de 90 mil espetadores” a passarem pelas duas salas do Teatro da Trindade, Diogo Infante assumiu, em conferência de imprensa, que chegou a altura de “correr alguns riscos”. Se, por um lado, a temporada 2024/2025, agora apresentada, mantém a tendência de apresentar poucos espetáculos (são “apenas” sete) para permitir carreiras longas, por outro, verifica-se uma clara aposta na dramaturgia portuguesa em detrimento de um leque mais alargado de propostas baseadas em clássicos ou obras de autores estrangeiros consagrados, como tem sido apanágio em anos anteriores.

Assim, a maioria dos espetáculos parte de textos escritos em português, sendo que três deles são inéditos, e um outro, escrito em português do Brasil, chega a Lisboa depois de ter feito sucesso no Rio de Janeiro e São Paulo: Marylin – Por trás do espelho, de Anna Sant’Ana (que o protagoniza) e Daniel Dias da Silva, encenado pela portuguesa Ana Isabel Augusto (14 de novembro a 22 de dezembro, na Sala Estúdio).

Voltando aos inéditos, a primeira proposta sobe ao palco já a 19 de setembro, e trata-se do texto vencedor da sexta edição do Prémio Miguel Rovisco – Novos Textos Teatrais (que o Teatro da Trindade atribui anualmente). Escrito por Miguel Falcão e encenado por Ana Nave, Sombras é, segundo a encenadora, “um olhar oportuno sobre a ditadura e a forma como ela marca as vidas de pessoas comuns”, no caso, as mulheres “que permaneceram na sombra” da luta política de tantos homens que, com elas, “acreditaram na liberdade antes do 25 de Abril”. A peça é interpretada por Carla Maciel e Mafalda Marafusta.

Já em 2025, em fevereiro, estreia Um país que é a noite, uma encenação de Martim Pedroso a partir de texto de Tatiana Salem Levy e Flávia Lins, que compõem um diálogo ficcional entre dois escritores e poetas oposicionistas da ditadura salazarista, Sophia de Mello Breyner Andresen e Jorge de Sena, horas antes deste último fugir para o Brasil. Maria João Falcão, Rui Melo, João Sá Nogueira e o próprio Martim Pedroso interpretam.

Em maio, Diogo Infante dirige Sérgio Praia num espetáculo que promete gerar controvérsia e debate. Trata-se de Eutanasiador, peça de estreia de Paula Guimarães, que a considera “uma provocação e o reflexo do [seu próprio] dilema sobre o direito à vida e o direito à morte”.

Elencos de luxo passam pela Sala Carmen Dolores

Duas estreias e uma ansiada reposição, todas servidas por elencos de luxo repletos de muitos dos nomes sonantes do teatro português, prometem marcar a próxima temporada teatral.

Escrito pelo reputadíssimo dramaturgo britânico David Hare (autor de peças já encenadas em Portugal com grande sucesso, como Luz de Inverno, pelo Teatro Aberto, ou O Beijo de Judas, pelo Teatro Experimental de Cascais), Telhados de Vidro, no original Skylight, junta Diogo Infante e Benedita Pereira, nos papéis de um empresário cinquentão bem-sucedido e de uma professora mais jovem que, após uma inesperada visita, retomam uma conturbada relação amorosa. O espetáculo, encenado por Marco Medeiros, conta ainda com a participação do ator Tomás Taborda.

Depois do sucesso de Noite de Reis, Ricardo Neves-Neves e o seu Teatro do Elétrico estão de regresso ao Trindade com uma proposta radicalmente diferente. Da autoria de outro britânico, Robert Icke, A Médica confirmou o talento deste ainda jovem dramaturgo e encenador que o The Guardian chegou a considerar “a grande esperança do teatro inglês”, sobretudo devido às suas inovadoras encenações dos grandes clássicos da dramaturgia ocidental. Nesta peça, Icke propõe uma releitura da peça de Arthur Schnitzler Professor Bernhardi, e aborda com fina incisão temas como identidade, raça, sexualidade, saúde mental, religião e privilégio de classe. Custódia Gallego lidera um elenco de estrelas onde pontuam Adriano Luz, Sandra Faleiro, Pedro Laginha, Inês Castel-Branco, Maria João Paschoal, Rita Cabaço, José Leite, Eduarda Arriaga, Vera Cruz, Igor Regalla e Luciana Balby. Estreia a 12 de dezembro.

Por fim, Shakespeare, com o regresso do Sonho de Uma Noite de Verão encenado por Diogo Infante. Depois de quatro meses em cena e de mais de 40 mil espetadores terem visto esta comédia musical, onde as palavras d’O Bardo se encontram com alguns dos maiores sucessos da música popular portuguesa, Hérmia, Lisandro, Puck e companhia estão de volta a partir de março do próximo ano. No elenco renovado, destacam-se Ana Cloe, Gabriela Barros e Raquel Tillo (três das Mães, ainda em cena no Teatro Villaret).

Para além do teatro, a programação até final deste ano inclui ainda três concertos do Ciclo Mundos, da responsabilidade do programador Carlos Seixas. Pela Sala Carmen Dolores vão passar Mário Lúcio e Chico César (a 24 de setembro), a andina Luzmila Carpio (a 22 de outubro) e a saxofonista norte-americana Lakecia Benjamin (a 5 de novembro).

Como escolheste o teu nome artístico?

Tive dificuldade em encontrar um nome. Não sabia o que havia de ser, porque não gosto do nome Catarina Falcão, ou Cat Falcão. Queria que fosse só um nome, como Cher [risos], e lembrei-me de Monday. Na altura estava com a Mané, que tem feito os meus grafismos, e ela achou que era um nome feminino, que tinha qualquer coisa que faz sentido com a minha música. Por outro lado, gosto de segundas-feiras, acho que tem uma conotação meio romântica. Mas é mau para motores de busca. Foi muito mal pensado do meu lado [risos].

Sempre quiseste ser cantora?

Acho que a música surgiu de forma muito natural. Éramos três em casa da minha mãe. Temos mais irmãs, mas a primeira colheita – como nós gostamos de chamar – era a Margarida, eu e a Marta. A nossa mãe sempre ouviu muita música em casa e gostava muito de cantar também. Nós imitávamos e começávamos a cantar as três. Andámos no Coro de Santo Amaro de Oeiras quando éramos pequenas, que era ao lado de nossa casa. Cheguei a ir cantar no Natal dos Hospitais à noite. Cantar em casa, harmonizar, foi sempre natural, era a nossa realidade. Um bocadinho mais tarde, por volta dos 12 anos, a Margarida e eu começámos a compor. Na altura escrevemos uma música para a nossa igreja. Íamos à missa (a minha mãe obrigava-nos a ir todos os domingos), e então escrevemos uma música para cantarmos lá. A nossa primeira atuação foi na igreja. Entretanto comecei a ter aulas de guitarra de uma forma muito informal e fui aprendendo com os meus amigos e com aquilo que andava a ouvir.

A certa altura, tu e a tua irmã Margarida criaram as Golden Slumbers…

Foi a Margarida que me forçou [risos]. Na altura, ela foi ver um concerto de Bon Iver e a banda que fez a primeira parte foi o trio The Staves, três irmãs que fazem música folk. Ela achou incrível e quis tentar fazer qualquer coisa do mesmo género. Então, falou comigo, se calhar porque ouvíamos música mais parecida na altura e também estávamos a descobrir artistas mais ligadas à folk. No início era um bocado essa a linguagem que nos unia e começámos a compor. Mas foi a Margarida a força motriz para começar.

Nunca tinhas pensado nisso?

Acho que sim, mas se calhar tinha mais medo do que ela. Mas ainda bem que ela insistiu.

E de onde veio essa tendência para ouvir folk?

Ouvíamos muito Simon & Garfunkel ou Billy Joel, por exemplo. Quando éramos pequenas, era muita pop: Britney Spears, Spice Girls, Christina Aguilera… Mais tarde começámos a ouvir um cancioneiro mais folk, especialmente Simon & Garfunkel porque a minha mãe gostava muito. Pelos 15 anos, namorei com um rapaz que me deu a conhecer imensa música. Foi ele que mostrou Feist, Cat Power, Yeah Yeah Yeahs, Joni Mitchell, Laura Marling, que é uma das minhas grandes referências. Depois comecei a mostrar também à Margarida. Foi também nessa altura que apareceram os Mumford & Sons e nós gostávamos imenso, apesar de serem um bocadinho mais comerciais. Houve ali uma altura em que o indie-folk também estava mais na berra.

Cantas habitualmente em inglês, mas em 2020 fizeste uma perninha em Cedo, do disco Canções do Pós-guerra (2020), do Samuel Úria. Como surgiu o convite?

Em 2017, O Samuel pediu a mim e à Margarida que interpretássemos o tema dele no Festival da Canção [Para Perto]. Ficámos amigos e, um dia, ele mandou-me mensagem a dizer “tenho um tema que gostava que cantasses comigo, queres?” E eu: “claro!”. Foi assim, muito simples [risos].

Não foi estranho para ti cantar em português?

Não. Acho mais estranho compor em português do que cantar em português. É mais natural compor em inglês, sempre foi, mas gosto de cantar em português também.

O teu novo disco tem um título muito peculiar, Underwater, feels like eternity. Qual é a ideia?

Escrevi o disco numa altura em que me sentia exatamente assim, como o título sugere, que é a ideia de estar completamente submersa, como se tivesse sido engolida por uma onda. Sentia-me assoberbada e não estava a conseguir sair. Ao mesmo tempo, tinha uma sensação de paz. Estou aqui debaixo de água, tenho noção que me estou a afundar, mas não quero saber. Por acaso o título veio um bocado depois, porque escrevi uma música que começa com essa frase e isso fez muito sentido para a narrativa toda.

“Um disco muito íntimo, construído à base de muitas lágrimas”, diz no press release. Sentiste alívio por partilhares as tuas emoções neste disco?

Muitas das canções foram depois regravadas em estúdio, mas algumas das demos literalmente acabavam comigo a fungar… [risos]. Isso aconteceu não só por aquilo que estava a viver e que tive de transmitir para as canções, mas também por todo o processo de produção, de encontrar-me no meio dessa solidão. Sempre trabalhei com pessoas que faziam a coprodução comigo, e neste disco foi a primeira vez que tomei a decisão de ser eu a encontrar-me. Senti que tinha de perceber quem sou e tinha de trabalhar com as pessoas por querer, não por sentir que me faltava alguma competência. Sempre tive a ideia de que um produtor era alguém cheio de capacidade, cheio de conhecimento e de experiência e não me considerava essa pessoa. Sempre foi um lugar meio assustador e inalcançável para mim. De repente, é uma descoberta a nível pessoal, a nível de trabalho.

E agora se alguém te convidasse para ser produtora de um disco, aceitarias?

Adorava, mas dependeria muito dos timings e do projeto.

O mais recente single, Habits, tem colaboração de Afonso Cabral. Como surgiu esta parceria?

Eu tinha escrito esta canção e sabia que queria fazer um dueto, queria criar esta narrativa que tivesse duas perspetivas. Adoro a voz do Afonso, já o conheço há algum tempo, já tínhamos inclusive cantado com os You Can’t Win Charlie Brown num concerto no CCB, e lembrei-me de o convidar, de mandar mensagem pelo Instagram a perguntar se queria cantar uma música comigo. Pedi-lhe para ele escrever o verso que ia cantar, gostava de ter a perspetiva dele. Fez tudo num dia e meio e acertou na mouche.

No dia 22 apresentas este disco na Sala Lisa. Como vai ser?

Vamos ser três em palco, vou tocar com dois irmãos, o João e o Miguel Avelar. Vamos apresentar o disco todo e algumas canções do EP e também do meu primeiro disco. Estou muito entusiasmada, acho que é a primeira vez que vou estar a apresentar canções onde me sinto inteiramente eu, onde não há nada que seja feito pela mão de outra pessoa. Faz imenso sentido neste momento, estou entusiasmada por poder mostrar isso ao vivo.

Já tens mais canções em gaveta para um próximo trabalho?

Há sempre canções que ficam de fora de um disco e penso sempre na vida que podem ganhar a seguir. Ainda não estou a pensar muito concretamente em nada, mas claro que tenho vontade de fazer mais coisas e de explorar outros lugares- Mas, se calhar, antes de Monday sai qualquer coisa de Golden Slumbers.

Estão a trabalhar em alguma coisa?

Sim, estamos a compor.

Consegues fazer bem essa divisão do que é a tua música enquanto Monday e enquanto metade das Golden Slumbers?

Estou a descobrir ainda [risos]. É um caminho que se vai fazendo. Acho que a partir do momento em que digo à Margarida que tenho uma música, ela quer gravar logo. Mesmo que depois eu fique a pensar que se calhar devia ter ficado para mim [risos]… Acho que qualquer pessoa que tenha um projeto seu, tem sempre outros mil projetos. É muito difícil canalizar tudo num só sítio, acho até pouco saudável. É bom ter vários espaços, lidar com várias pessoas e aprender de várias formas.

O que andas a ouvir?

Ando a ouvir o novo disco da Billie Eilish. A minha irmã Matilde, uma das mais novas, é muito obcecada, acho que ela sente as coisas com outra intensidade e está sempre a insistir comigo para eu ouvir determinada música… Também ando a ouvir Chappel Roan; o novo disco da Willow Smith, Empathogen, de jazz e fusão experimental. Também ando a ouvir Hohnen Ford, que tem um lado meio jazzístico, e que tem uma voz mesmo bonita.

Embora já tenha trabalhado com nomes tão distintos do teatro português como Tiago Rodrigues, Pedro Gil, Bruno Bravo ou o malogrado Jorge Silva Melo, ou ter assinado duas criações em nome próprio (Yolo, em 2022, e Massa Mãe, no ano seguinte), Sara Inês está longe de se sentir “popular”. Talvez por isso, desta vez, a atriz decidiu distribuir pipocas e entrar em palco com muito espalhafato, decibéis ao alto e um jogo de luzes a clamar pelas emoções mais epidérmicas da plateia. Nem sequer um (“pequeno”) camião TIR falta à chamada, nem a voz épica de “um anúncio semelhante a um trailer de um filme de Hollywood” deixará passar em claro a chegada de Sara Inês ao palco do Coliseu. Ou, em bom rigor neste caso concreto, ao do Teatro Meridional, que isto da popularidade tem muito que se lhe diga.

Nesta nova criação, Sara Inês tem alguns minutos para experimentar a sensação de ser “uma espécie-de-artista-popular”, antes de começar por desafiar as convenções e os estereótipos em que se enredam os artistas e o público, essa entidade tão abstrata que tanto pode ficar “ao rubro a ver o César Mourão”, como dar “o dedo mindinho para estar agora num espetáculo da Angélica Liddell.”

Porque as vontades e as ansiedade do público podem ir do mais “acessível” ao mais erudito, Popular é um exercício de reflexão sobre qual é “o lugar do artista e o lugar do público” nesta coisa tão intrincada do duelo entre alta cultura e baixa cultura. Dito de outro modo, Popular é um espetáculo onde uma atriz trajada de cor-de-rosa aponta ao cânone do mundo da cultura, promovendo paralelamente a auto-reflexão e a análise sobre o que é ser espectador de um objeto artístico, ou como se diz no léxico do capitalismo, de um “produto” cultural.

Por um lado, a atriz Sara Inês procura perceber como é que, enquanto artista, se pode “ser popular e agradar ao grande público” e, ao mesmo tempo, não prescindir da “verdade artística”, restando a dúvida sobre como catalogar o ator ou o músico em questão. A dado momento do espetáculo, ouve-se constatar que “a Cláudia Pascoal [que aqui assina os momentos musicais do espetáculo] dá concertos nas Festas de Chaves e também vai ao MEO Kalorama. O Bruno Nogueira apresenta o seu stand up no Altice Arena, mas também o apresenta no Dona Maria. O Marante dá concertos em camiões nas aldeias mas também toca nos Maus Hábitos [sala de “vanguarda” na cidade do Porto]”. Terão estes artistas traído a sua “verdade artística”, pergunta-se.

Por outro lado, a mesma Sara Inês, que também é espectadora, enceta um olhar sobre si mesma e sobre a plateia que tem à frente. Entre conjeturas sobre “o espectador que habita em nós”, desfilam perguntas como que tipo de espectadora é, afinal, a artista que tanto gosta de um passinho de dança num arraial popular como se comove numa ida à ópera? Ou, virando-se para o público, a que “grupo ou grupinho das artes” pertencerá o lado direito da plateia? Será que a maioria dos espectadores deste Popular se inscreve no “público especializado” segundo os critérios da Direção-Geral das Artes?

Talvez Sara Inês não consiga ter respostas concretas sobre tudo isto, nem sequer importa dá-las ao público. O que interessa verdadeiramente, em Popular, é a atriz e o público serem convidados a enfrentar e debaterem em conjunto os seus papéis perante os objetos artísticos ou os locais onde estes ocorrem, como se isso definisse cada um de nós, sejamos artistas ou apenas espectadores. Objetivamente, a atriz está em palco para nos confrontar com os dilemas da “validação” do gosto ou com “a síndrome de impostor” que, num número de ventriloquismo com um alter-ego chamado Gigantona, a atriz expõe sem deixar pedra sobre pedra.

Construído de um modo divertido e arguto, Popular dialoga diretamente com cada um de nós, sejamos frequentadores habituais de teatros ou museus, ou meros espectadores acidentais de um espetáculo. No fundo, lembra Sara Inês Gigante, “o público é uma metáfora de todos nós em sociedade” e o artista, mesmo desejando granjear popularidade, talvez só procure mesmo “o amor do público.”

Estreado nos Festivais Gil Vicente, em Guimarães, no início do mês, Popular chega ao Teatro Meridional a 20 de junho, permanecendo em cena, de quarta a domingo, até dia 30. O espetáculo tem cenário de Fernando Ribeiro, desenho de luz de Manuel Abrantes, apoio à criação e dramaturgia de Malu Vilas Boas, sonoplastia de FOQUE e colaboração musical de Cláudia Pascoal.

[as fotografias de ensaio são de Filipe Ferreira]

Sempre quiseste ser músico?

Sim, percebi isso ainda em criança. Também achei que ia ser astronauta, veterinário… mas foi relativamente cedo que percebi que gostava muito de cantar. Na altura não via como muito viável a hipótese de ser artista, mas já gostava de cantar.

Os teus pais apoiavam-te ou insistiam que tirar um curso superior era importante?

Apoiavam-me, mas, da mesma forma que eu achava pouco viável vir a viver da música, eles ainda acreditavam menos nisso [risos]. Comecei a tirar o curso [de Antropologia] e acabei por não o terminar. Mas fui para a faculdade com o objetivo de ter um plano de vida.

O nome artístico vem de onde?

Richie é uma abreviatura de Ricardo. Campbell vem da influência de artistas jamaicanos que cresci a ouvir e de que gostava muito. Tentei absorver algum do talento através do nome. [risos]

E esse fascínio pela cultura jamaicana, de onde é que vem?

Vem da minha mãe, da minha infância em casa a crescer a ouvir os clássicos: Bob Marley, Dennis Brown, Jacob Miller, Garnett Silk, os grandes artistas jamaicanos da geração dela. Depois, a certa altura, já eu era mais velho, o reggae teve muita força em Lisboa, especificamente ali na linha de Cascais e também na margem sul. Essas duas coisas juntaram-se, o que contribuiu para poder dizer que 90% das músicas que ouvi enquanto crescia eram de artistas jamaicanos.

As pessoas associam-te muito ao reggae, mas a tua música inclui outras sonoridades…

As pessoas têm facilidade em associar-me ao reggae porque é o estilo de música jamaicano mais conhecido, mas o que eu faço é uma mistura de todos os géneros musicais jamaicanos. Na Jamaica existe uma diversidade de música quase igual ao que encontramos no resto do mundo. Há imensa diversidade numa ilha pequeníssima. O que eu faço é uma mistura de dancehall – que é outro género musical jamaicano muito conhecido – e também de R&B e outras influências que fui tendo à medida que crescia. A minha música é uma mistura dessas influências jamaicanas com que cresci e também do que acontecia à minha volta, vivendo em Lisboa.

Suponho que seja o género musical que ouves mais… quem são os artistas que mais ouves?

Artistas de dancehall, como o Vybz Kartel e outros que ninguém conhece [risos]. Por exemplo, de dois em dois meses passo pelo menos uma semana a ouvir Bob Marley.

É a tua maior referência do reggae?

Não é a minha maior referência, mas acho que é a de muita gente. Acho que há poucos artistas no mundo que têm uma discografia tão completa, intemporal e que se adapta a várias alturas. Sempre que começa a ficar bom tempo, ali por volta de abril, apetece-me ouvir Bob Marley.

Tens uma rotina de trabalho ou escreves quando te sentes inspirado? É importante ter um método?

Tenho uma rotina de trabalho, mas nem sempre me sinto muito criativo. Portanto, há dias em que, mesmo tendo essa rotina, não sai nada… A minha forma de ver as coisas é esta: tento manter a rotina trabalhando ao máximo para que, no momento em que chegar a inspiração, esteja no estúdio a trabalhar.

A rotina pode ser inimiga da criatividade?

Pode, mas não ter rotina e estar à espera que a criatividade apareça também pode ser um inimigo da produtividade. Portanto, é um balanço que é preciso encontrar… Também não posso estar sempre fechado no estúdio, porque a criatividade não sai de dentro de mim sem motivo, ela surge da minha interação com o mundo. Tenho de viver para ter alguma coisa para contar.

O último disco, Heartbreak and Other Stories (2023), tem muitas canções que falam sobre o amor. Escreves para ti ou para os outros?

É um tema muito recorrente e sinto que ao longo da minha carreira – porque vou ficando mais velho – os meus argumentos vão evoluindo, são mais maduros, mais complexos. Se calhar, a primeira música que escrevi era a questionar porque é que me tinham deixado. Atualmente, já abordo ângulos mais complexos das relações no geral. Mas é um tema sobre o qual consigo falar com muita facilidade. Eu próprio fico surpreendido com a quantidade de vezes que tenho alguma coisa de novo para dizer sobre isso e pela forma como todas as minhas experiências de vida se encaixam na minha música.

Escrever é uma catarse, é isso?

As pessoas costumam dizer isso, mas não vejo como catarse. Seja em músicas que falam de amor, ou músicas que abordam outros temas, acontece-me o seguinte: se passo por uma determinada experiência (seja ela positiva ou negativa) e se isso se traduzir numa música, já estou a ganhar. Mesmo quando são coisas menos boas ou mais difíceis, fico sempre contente quando consigo retirar uma música desse processo.

É importante criar uma narrativa para cada disco?

Tento não planear de antemão e sinto que descubro sempre essa coerência a meio do processo. Deixo o processo correr de forma natural e depois, quando chega a altura de começar a juntar as músicas do álbum, interpreto em que fase da vida é que estou, o que é que faz sentido e o que é que acabei por escrever.

Olhar para os discos mais antigos é o mesmo que folhear um álbum de fotografias? Consegues perceber exatamente quem eras naquela altura?

Consigo. Faço esse exercício várias vezes quando sinto que estou um bocadinho perdido criativamente. Às vezes vou ouvir o que já fiz porque ajuda-me, transporta-me para essa altura. É um bocado como ver um álbum de fotografias. Às vezes olho para uma fotografia e percebo que cenário era esse. É o mesmo com a música, ajuda-me a perceber o que escrevi.

Fazer esse exercício de olhar para trás também pode ser fonte de inspiração?

Às vezes sim. Acima de tudo, dá-me confiança quando estou a ser demasiado crítico com as músicas que estou a fazer no momento. Vou ouvir coisas antigas e penso que as pessoas gostaram, mas agora eu acho horrível [risos]. Quer dizer, não acho horrível, mas consigo ouvir e ter a consciência de que consigo fazer muito melhor. E se calhar estou a ser demasiado exigente quando naquela altura não era tanto e as coisas funcionavam. Portanto, é nesse sentido que, às vezes, é importante ouvir o que está para trás.

És perfecionista, portanto?

Demorei cinco anos a fazer este álbum. Tenho de sentir que está tudo perfeito antes de o lançar. O que não quer dizer que esteja, efetivamente. Porém, o que acontece é que já estou há tanto tempo sem produzir novas músicas que tenho de avançar, e acaba por nunca atingir a perfeição. É o mais perfeito que consegui naquele momento.

Em 2014 criaste a editora Bridgetown. É um papel muito diferente do de ser músico ou as duas coisas complementam-se?

São papéis que se complementam, no sentido em que trabalhar com artistas que estão noutra fase de carreira também me traz benefícios. É importante ver alguém que está a começar e a ter as primeiras vitórias, testemunhá-lo de perto. Assistir a isso quase que me dá um choque de motivação. A minha função é aconselhar os artistas que estão na editora e tentar passar um bocadinho do conhecimento que tenho por estar cá há mais anos do que alguns deles.

Gostas de os ver ganhar asas e voar?

Adoro lembrar-me dos momentos em que tivemos as primeiras conversas, em que eu disse “sei que isto vai funcionar” e, algum tempo depois, de as coisas terem corrido bem, estarmos numa sala grande a festejar esse trabalho. Acho que é das coisas que mais gosto de fazer.

Como é a tua relação com as Festas de Lisboa?

Quando era mais pequeno e vivia em Caxias, todos os anos ia religiosamente ao arraial de lá. Atualmente, ir para as Festas é um bocadinho caótico [risos]. Multidões para mim não são o ideal, mas faço questão de ir todos os anos a algum sítio onde haja menos confusão.

A 30 de junho encerras as Festas com um concerto no Terreiro do Paço. Que espetáculo estás a preparar?

Vou tocar este disco e vou ter convidados especiais relacionados com este trabalho. Também vou receber convidados relacionados com a Bridgetown e com os meus próximos projetos. Posso também adiantar que vai ser a primeira vez que vou tocar uma música que há-de sair, entretanto.

Já estás a pensar no futuro?

Já tenho ideias para um álbum novo. Estou numa fase em que já tenho música suficiente, mas que quero melhorar e trabalhar, e retirar as canções de que não gosto tanto. Ainda não estou na fase de pensar em lançar um disco, não sei daqui a quanto tempo é que ele vai sair, mas espero não voltar a demorar cinco anos [risos].

Encontrar um local tranquilo, onde seja possível ver uma exposição, assistir a um concerto ou a uma palestra, ou simplesmente ler um livro, pode não ser tarefa fácil em mês de Festas de Lisboa. Mas, eis algumas sugestões.

Goethe-Institut

O antigo Palácio Valmor, construído no século XVIII, foi, além de residência de família até ao início do século XX, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e, a partir de 1964, Embaixada da antiga República Federal Alemã. Hoje é a casa do Goethe-Institut.

Situado no Campo Mártires da Pátria, o belíssimo palácio é palco de atividades culturais variadas: concertos, sessões de cinema e literárias, debates e workshops. O jardim, com plantas originárias da Ásia, África e América do Sul, misturadas com vegetação autóctone, constitui um verdadeiro oásis no centro da cidade, onde se pode usufruir de uma esplanada que serve especialidades alemãs.

Outro espaço a destacar é a biblioteca, sítio ideal para ler, estudar ou trabalhar e onde se encontra um pequeno jardim de leitura (separado do jardim principal).

O jardim acolhe, em junho, o Mediacon (28 e 29 junho), festival organizado por meios de comunicação alternativos e independentes portugueses que aborda questões ligadas ao panorama mediático. Da restante programação destacam-se ainda os Encontros com “Galileu” de Brecht (a 7 e14 junho).

Palácio Fronteira

Localizado numa antiga Quinta de Recreio, o Palácio Fronteira é um dos mais belos monumentos lisboetas do século XVII. O edifício, hoje Monumento Nacional que funciona como museu, mantém a traça muito próxima do seu desenho original, preservando a maior coleção de azulejos da época conservada no local para a qual foi concebida.

Tendo a particularidade de continuar a ser habitado pelos descendentes de Dom João de Mascarenhas, o primeiro Marquês de Fronteira, o espaço é visitável, permitindo o passeio livre nos magníficos jardins (podem solicitar-se áudio e videoguias) e visitas guiadas ao interior. Realizam-se também passeios temáticos dedicados aos azulejos e às figuras literárias que habitaram o palácio.

O local, um espaço único para fugir do bulício do centro de Lisboa, apresenta ainda uma programação cultural regular que inclui concertos, exposições e visitas encenadas. Destacam-se em junho o concerto organizado e transmitido a partir do Palácio Fronteira pela Antena 2 (27 junho) e as visitas encenadas dirigidas a famílias.

Biblioteca de Alcântara | Palacete do Conde de Burnay

O Palacete do Conde de Burnay, construído em finais do século XIX, abriu desde cedo portas à comunidade passando a albergar, na década de 1930, a Escola Comercial Ferreira Borges. O edifício foi posteriormente reabilitado e transformado na Biblioteca de Alcântara.

A biblioteca mantém uma estreita relação com a freguesia onde está inserida e os seus habitantes, e mesmo antes de inaugurar já tinha um grupo de teatro comunitário. Está, no entanto, aberta a todos, oferecendo ao público que a visita salas de leitura e multiusos, galeria de exposições e um jardim que convida à descontração e serenidade.

Todos os meses o espaço é palco de diversos eventos culturais, acolhendo regularmente ciclos de cinema, conversas, exposições, teatro e um coro para adultos e outro infantojuvenil, e o projeto Histórias e Memórias de Alcântara.

Em junho estão programadas, entre outras atividades, o Filme do Mês (sessão a 22 de junho), em parceria com a Zero em Comportamento, e Conversas sobre Inteligência Artificial (dia 15).

Brotéria

Em pleno Bairro Alto, numa das zonas mais animadas de Lisboa, está localizada a Brotéria, uma casa com história, construída no século XVI. O palácio, antiga habitação dos Condes de Tomar, foi sede do Royal British Club e Hemeroteca Municipal de Lisboa. Desde 2020 alberga a Comunidade Brotéria, da Companhia de Jesus, um centro cultural jesuíta, que teve como ponto de partida a revista Brotéria, criada há 120 anos.

O espaço, que permite fugir à confusão exterior, inclui a biblioteca, particularmente valiosa no campo da Teologia, Filosofia, Literatura e História, que reúne várias salas de leitura, ideais para estudar ou trabalhar; o café, com um simpático e silencioso pátio, local de encontro que convida ao descanso; a livraria Snob, projeto editorial próprio e com experiência considerável no mercado do alfarrábio e do livro em segunda mão e uma galeria que acolhe exposições.

Do programa de junho destacam-se a última sessão do seminário Pensar a Educação, intitulada J.R.R. Tolkien: o objetivo da vida (dia 4), a conversa e a visita à biblioteca Marcas de posse e encadernações notáveis na Biblioteca da Brotéria (5 de junho) e a visita guiada ao palácio (dia 29).

Biblioteca Palácio Galveias

Instalada no edifício que foi, em tempos, a casa da família Távora encontra-se a Biblioteca Palácio Galveias. O palácio, adquirido pelo município em 1928, foi transformado em Arquivo, Biblioteca e Museu Municipal. Situada junto ao Campo Pequeno, numa das mais movimentadas artérias da cidade, a biblioteca, onde o Prémio Nobel da Literatura José Saramago, afirmou ter “aprendido realmente a ler”, é hoje o epicentro de uma atividade cultural regular.

Clubes de leitura, conversas, palestras, concertos, exposições e cinema são algumas das atividades desenvolvidas neste espaço inspirador e tranquilo. O amplo jardim é um refúgio que promove a leitura ao ar livre e momentos de tranquilidade. No quiosque que serve de cafetaria pode também fazer-se uma pausa para refeições ligeiras.

Da programação de junho são de salientar a conversa Escrita em Dia, com Layla Martínez, autora espanhola que lançou este ano, em Portugal, o seu primeiro romance (dia 17), o evento Guitarras do Grácio & Convidados, que divulga a vida e a obra do mestre construtor de guitarras Gilberto Grácio (dia 21) e a peça teatral para crianças O Gigante Egoísta, a partir de Oscar Wilde (dia 30).

paginations here