Canção de Rolando

Rolando foi um cavaleiro franco, prefeito da Marca da Bretanha, que, na retaguarda do exército de Carlos Magno, foi morto por um destacamento de bascos nos Pirenéus, no ano de 778. Canção de Rolando, cantiga de gesta composta no século XI, constitui um dos mais antigos poemas épicos medievais das literaturas europeias. Estas canções tinham, muitas vezes, propósitos políticos e religiosos por parte dos patronos que encomendavam a sua composição, não constando o rigor histórico como uma das suas principais preocupações. A sua circulação ficava a cargo de trovadores e jograis que as cantavam nas cortes europeias e em festas populares. Neste contexto, Canção de Rolando, composta numa época em que a Europa procurava estabelecer uma identidade cristã face ao inimigo herege, consagra Rolando, sobrinho de Carlos Magno, como o paradigma do paladino e converte os bascos em sarracenos. O belíssimo poema, na primeira tradução integral em Portugal, narra a traição de Ganelão (cunhado do rei e padrasto do herói), a batalha de Roncesvales, a derrota e morte de Rolando, a vingança de Carlos Magno sobre os que “arrancaram a flor da doce França” e o castigo do traidor. E-Primatur

Sherwood Anderson

Morte na Floresta e outras histórias

Aos 36 anos de idade, Sherwood Anderson (1876-1941) sofreu um colapso nervoso provocado pela insatisfação profissional como gerente de uma empresa de entregas por correio, pelos problemas financeiros e pela crescente deterioração da relação conjugal. Este incidente fá-lo mudar de vida e dedicar-se exclusivamente à literatura. Apesar de ter escrito oito romances, a sua reputação assenta nas suas quatro coleções de contos que revelam, sem sentimentalismos, de forma realista e num estilo sem afetação literária que influenciou Hemingway e Faulkner, a América profunda através da vida nas pequenas cidades do interior e que constituem uma crítica impiedosa ao materialismo do seu país. O belíssimo conto Morte na Floresta, que dá título a esta recolha, narra os momentos finais na vida de uma velha que, no rigor do inverno, se desloca à povoação mais próxima para se abastecer. Com o pesado fardo às costas, atravessa a floresta a caminho de casa e aí morre de cansaço e frio. Os cães vadios rasgam-lhe as roupas e devoram-lhe o farnel. Para os dois rapazes que descobrem o corpo, e que nunca tinham visto uma mulher despida, ela não lhes parece idosa, pois a neve agarrada “à carne congelada” dá-lhe “uma aparência tão alva, tão bela, tão semelhante a mármore.” Cutelo

Arlindo Manuel Caldeira

O Apelo da Liberdade

“Saído de Lagos, em 1441, Antão Gonçalves, um jovem capitão da casa do Infante Dom Henrique, sentia-se satisfeito naquele dia, embora não pudesse ter noção da novidade histórica nem da gravidade do seu gesto”. Na sua expedição, ao longo da costa africana, capturou os dois primeiros prisioneiros, pelas viagens das caravelas, oriundos desse continente: um azenegue (berbere) e uma “moura preta”. Duas razões presidiam a tal captura recomendada pelo infante: uma de natureza cientifico-religiosa, com o objetivo de obter informações sobre os caminhos para atingir o reino do Preste João; outra, económica, visando a venda de escravos na Europa. Entre os séculos XV e XIX, quase 13 milhões de africanos foram obrigados a deixar a sua terra, naquela que foi uma das mais numerosas e violentas deslocações forçadas da história da Humanidade. Como reagiam os escravizados a esta situação imposta? Segundo a historiografia tradicional a atitude comum teria sido a passividade e o conformismo. A verdade é que um número significativo dos escravizados recusou-se a aceitar o estatuto que lhes determinavam e as obrigações a que eram sujeitos. Este livro, resultado de uma investigação inovadora, trata dos gestos de resistência individual ou coletiva, nas áreas de influência portuguesa, traduzidos na fuga, no suicídio, na rebelião aberta ou na revolta organizada. Casa das Letras

Nikolai Gógol

Tarass Bulba

Influenciada pelo seu ídolo, o poeta Alexandr Puskin, a escrita de Nikolai Gógol (1809-1852) inspirará, por sua vez, as obras de Tolstói, Dostoiévski, Nabokov ou Kafka. O autor é hoje conhecido pelo seu humor, pelas sátiras políticas e pelos escritos proto-surrealistas. O Nariz, por exemplo, narra as aventuras de um nariz que se separa do rosto a que pertence, na tentativa de viver uma vida independente. A novela Tarass Bulba é, no entanto, uma obra muito diferente que se insere no movimento de nacionalismo romântico na literatura, que se desenvolveu em torno de uma cultura étnica histórica. Ambientada numa “época cruel em que o homem levava uma vida só de proezas guerreiras, e temperava nelas a sua alma, esquecendo os sentimentos de humanidade”, e em que a guerra “parecia tratar-se mais de uma orgia, de um massacre do que de uma campanha militar”, narra a trágica relação do velho cossaco Tarass Bulba com os seus dois filhos Andrei e Ostap. Durante a revolta da Ucrânia contra o domínio polaco, Tarass mata o filho mais novo que, apaixonado por uma polaca, atraiçoa o seu povo e incentiva o mais velho, capturado pelo inimigo e torturado até a morte, a manter a coragem. Contudo, a obra termina em exaltação com a profecia do velho cossaco, antecipando a grandeza da fé ortodoxa, da “terra russa” e do seu czar. Relógio D’Água

Italo Calvino

Seis Propostas para o Próximo Milénio

Italo Calvino foi oficialmente convidado pela Universidade de Harvard a realizar as Charles Eliot Norton Poetry Lectures no decorrer do ano letivo de 1985/86. Trata-se de um ciclo de seis conferências que têm por tema geral toda a forma de comunicação poética – literária, musical, figurativa – com escolha inteiramente livre do assunto. Definido o tema a tratar – alguns valores literários a conservar no próximo milénio – Calvino consagrou grande parte do seu tempo à preparação das conferências. Falecido a 18 de Setembro de 1985, deixou escritas cinco das seis lições programadas: Leveza, Rapidez, Exatidão, Visibilidade, Multiplicidade. Faltava a sexta, Consistência, que contava escrever em Harvard. No seu lugar, reproduz-se o texto inédito Comecar e Acabar, elaboração provisória da conferência inicial, posteriormente excluída, mas com grande parte do material destinado a confluir na sexta lição. Nestes ensaios admiráveis reafirma a sua confiança no futuro da literatura, porque sabe “que há coisas que só a literatura com os seus meios específicos pode dar-nos.” Dom Quixote

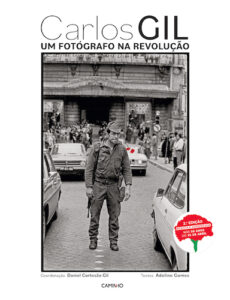

Carlos Gil

Um Fotógrafo na Revolução

Na madrugada do dia 25 de abril de 1974, Carlos Gil saiu para a rua “apenas com uma máquina fotográfica e um rolo de película, este mesmo assim já meio impressionado” porque na sua vida profissional, então “já com sete anos de tarimba”, nunca acontecera nada de importante, algo “a merecer mais do que 36 negativos a preto e branco”, escreve o jornalista Adelino Gomes no prefácio deste magnífico álbum fotográfico. Será em pé, no alto de um Unimog transformado em tribuna ambulante, que Gil irá dar testemunho, em dezenas e dezenas de fotografias, do golpe de Estado e da explosão popular que desencadeou. Carlos Gil – Um Fotógrafo na Revolução reúne 200 fotografias selecionadas por Adelino Gomes com Daniel, filho de Carlos. Nesta reedição, com design renovado, revista e aumentada, vários inéditos se juntam agora à narrativa inicial do jornalista. Incluem-se outras figuras relevantes do tempo anterior ao 25 de Abril e de todo o Período Revolucionário Em Curso (PREC), também num novo posfácio ilustrado e novas situações-chave, antes e após o dia a que Sophia chamou “inicial, inteiro e limpo” que ajudam a contar melhor a revolução, os seus protagonistas e “a poesia que vai na rua”. Caminho

Tiago Borges Lourenço e Raquel Seixas

Júlio de Castilho – Mestre da Lisboa Antiga

De um modo inédito, Júlio Castilho (1840-1919) propôs-se estudar os bairros de Lisboa sob as perspetivas histórica, arqueológica, artística, literária, sociológica e genealógica. Foi autor de Lisboa Antiga, o primeiro ensaio histórico-literário sobre a cidade publicado em livro e liberto de encomendas e discursos oficiais. A sistematicidade e inovação das suas obras abriu caminho a uma nova forma de estudar e divulgar a história de Lisboa. A sua longa lista de atributos e ocupações incluía, entre muitos outros, a poesia, os estudos histórico-biográficos, o desenho, o memorialismo. Contudo, esta obra foi concebida como um estudo sobre a vida de Castilho centrado no seu trabalho como olisipógrafo. Escrevem os seus autores: “Não é, portanto, uma biografia no sentido mais ortodoxo do termo, não só pela forma ativa como o biografado dialoga com o leitor, em períodos de quase narração autodiegética, mas sobretudo pelo modo como a sua vida é percorrida cronologicamente por duas vezes: sobrevoada descritivamente para se desvendar o homem antes de se pousar analiticamente na Olisipografia, o solo que tudo justifica.” Imprensa Nacional

Joel Dicker

Um Animal Selvagem

É no dia 2 de julho de 2022, às nove e meia da manhã em ponto, com um assalto à mão armada a uma joalharia de Genebra por um par de delinquentes que se inicia o novo mistério de Joël Dicker. O escritor estreou-se com Os últimos dias dos nossos pais. Mas foi a publicação do segundo romance que fez dele um fenómeno literário global: A verdade sobre o caso Harry Quebert foi publicado em 33 países, vendeu mais de quatro milhões de exemplares e venceu o prémio de melhor romance da Academia Francesa de Letras, o Prix Goncourt des Lycéens e o prémio da revista Lire para melhor romance em língua francesa. O seu sétimo romance policial conta a história desse roubo, um engenhoso plano que nada tem de comum. A narrativa recua 20 dias antes do assalto, dando a conhecer Sophie Braun, cuja vida de sonho com a família está prestes a ruir; o seu marido, que oculta inexplicáveis segredos; o vizinho mais próximo, agente da polícia, e um homem misterioso que oferece a Sophie um arriscado presente. Apresentadas as personagens, a hábil narrativa acompanhará os acontecimentos de cada um dos dias que antecederam o assalto até terminar de novo no momento do crime, unindo princípio e fim, num círculo perfeito. Alfaguara

Nos bairros da cidade, os arcos alegóricos e as danças por alturas do Santo António eram costume intemporal quando, em 1932, o periódico Notícias Ilustrado, por iniciativa do seu diretor José Leitão de Barros, decidiu organizar no Parque Mayer o primeiro desfile das coletividades, evento na génese do atual concurso das marchas populares de Lisboa. Se, no início, é o folclore e as raízes rurais de parte da população lisboeta a marcar o tom da iniciativa, com o passar dos anos, pelo forte envolvimento das autoridades administrativas, sobretudo a autárquica, as marchas afirmaram-se no imaginário popular urbano, promovendo entre os bairros uma competição criativa, artística e, quase sempre, bastante salutar.

Depois de um período em que a “tradição” foi associada a um certo passadismo característico de tempos idos, as marchas populares ganharam novo fulgor e motivos de interesse nos anos 90 do século passado, independentemente de os bairros históricos da cidade estarem já a passar pelo processo de gentrificação, que haveria de agudizar-se com maior intensidade na última década.

Já não sendo esta a “Lisboa d’outras eras” como cantava Amália, nem estes “lisboetas” como aqueles que nos idos de 50 do século passado iniciaram o ritual de descer a Avenida da Liberdade em noite de Santo António, as marchas populares continuam a ser o ponto alto das Festas de Lisboa graças aos que procuram manter viva a tradição. Numa homenagem a todos eles, e às 20 marchas concorrentes este ano, desafiámos seis marchantes da Marcha da Bica, a grande vencedora do concurso em 2023, a contarem o que é ser protagonista numa marcha popular de Lisboa no século XXI.

Virgílio Barata

39 anos

Auxiliar administrativo

Terá sido pelos seus 20 anos, quando convidado por uma grande amiga a vir assistir a um ensaio da Marcha da Bica, que nasceu o contagiante amor de Virgílio “pelas festas da cidade e pelas marchas populares”. Fotógrafo amador, foi nessa condição que começou por se ligar ao mais pequeno dos bairros históricos de Lisboa, e acompanhar a marcha.

Em 2008, “o antigo presidente do Marítimo Lisboa Clube [coletividade organizadora da marcha e arraial popular], Fernando Duarte, vira-se para mim e diz: tens jeito, bates o pé, decoras as músicas rápido, portanto, apronta-te e vem ensaiar”. Assim foi. Desde então, “isto entrou no sangue e nunca mais parei.”

Tânia Fernandes

43 anos

Escriturária

Depois de conversarmos com Tânia, estamos certos de que no bilhete de identidade deveria estar inscrito: “nascida e criada na Bica”. Manifestação natural de todo o seu bairrismo são as quase três décadas de marchante. “Fiz apenas um pequeno interregno a dada altura por circunstâncias da vida”, explicita.

“Tudo isto começou com a minha mãe, marchante nos tempos áureos do Fernando Farinha [o fadista de O miúdo da Bica]. E o meu avô e o meu pai foram dirigentes do Marítimo”. Embora viva desde os 18 anos na margem sul do Tejo, Tânia nunca deixou de ter coração bicaense. Nem o corpo e a alma na marcha do bairro, onde a sua pequena filha é já “mascote”.

Tiago Correia

28 anos

Lojista

“Tudo se faz por amor”, declara Tiago, natural de uma família de marchantes do Monte da Caparica. “Somos sete irmãos e todos marchamos”, conta, lembrando que “isto é coisa que corre no sangue.”

O gosto pelas marchas populares é tal que Tiago ensaia simultaneamente em duas: na do seu bairro, no concelho de Almada, e na da Bica. “Isto é compatível porque em Lisboa celebra-se o Santo António, e, na margem sul, o São João”. A ligação ao bairro da Bica começou em 2016, quando amigos da outra marcha o desafiaram a vir para Lisboa. “Eles tinham contactos aqui e liguei-me à Bica. Sinto mesmo que encontrei uma família pela qual valem todos os sacrifícios.”

Rita Santos

36 anos

Gerente

2024 ficará para sempre na sua memória como o ano de estreia absoluta em marchas populares. Mas, atenção, apenas enquanto marchante! Desde pequena, acompanhada pela família, Rita habituou-se a assistir ao desfile na Avenida em véspera de Santo António, e pensar: “um dia, hei-de estar ali a marchar”. “A dada altura, o meu pai foi viver para a Bica e abriu um estabelecimento de restauração no bairro. Vinha muitas vezes ajudá-lo e isso levou-me a criar o gosto pelo bairro e pelas pessoas.”

Embora resida atualmente fora de Lisboa, em Santa Iria de Azóia, Loures, este ano tomou a decisão de se juntar a todos aqueles que sempre admirou “pela garra com que marcham”, e vestir as cores do bairro.

Jéssica Barradas

31 anos

Auxiliar

“Marchava desde miúda na marcha da Costa da Caparica até que, a dada altura, decidi que tinha de vir para Lisboa”, lembra Jéssica. Amigos deste lado do rio trouxeram-na à Bica e, em 2013, deu-se a primeira tentativa de ingresso na marcha do bairro típico lisboeta. “Acabei por não ser escolhida naquele ano, mas no seguinte voltei e, desde aí, aqui estou.”

Mas, o que é isto de ser marchante num bairro distante? “A maneira como nos acolhem faz-nos sentir em casa. Foi isso que sucedeu aqui, mesmo que este não seja o nosso bairro”. Até porque, acrescenta, “marchar é união, força e amor, ou seja, tudo aquilo que devemos encontrar numa família!”

Ismael Pereira

35 anos

Técnico de redes

“Há quem diga que os bebés começam por aprender a andar. No meu caso, comecei logo a marchar”. Ismael é já da terceira geração de marchantes de uma família da Bica, cujo avô chegou a ser o mais antigo participante em marchas populares de Lisboa. Campeão pela Bica em 1992, enquanto “mascote”, Ismael estreia-se apenas este ano na marcha.

“Durante 13 anos fui pela marcha adversária [a do Bairro Alto]”, confessa. Ainda para usar a gíria do futebol, esta transferência é “uma homenagem ao avô e será aqui, na Bica, que pretendo acabar a carreira.”

A viver em Quinta do Conde, Sesimbra, todos os dias vence mais de 50 quilómetros, ida e volta, porque se hoje os bairros típicos de Lisboa já não são o que eram, “restam as marchas para mantermos como nosso o bairro onde nascemos e fomos criados.”

Sob a égide de Santo António, eis-nos em mais uma edição das Festas de Lisboa que, como não poderia deixar de ser, têm marchas populares, tronos, arraiais e casamentos de Santo António. Enquanto manifestação popular da Lisboa intergeracional e multicultural, dentro das Festas cabem outras festas, particularmente as que evocam visões, sons, cheiros e paladares de outras latitudes, tais como o Festival Bollywood Holi e Mercado da Índia, na Comunidade Hindu de Portugal (2 de junho), a Festa da Cultura Coreana, no Museu de Lisboa – Palácio Pimenta (dia 8), o Thai Festival (entre os dias 21 e 23) e a Festa do Japão (dia 29), no Jardim Vasco da Gama, em Belém.

Os arraiais populares prometem estar ao rubro ao longo de todo o mês nas freguesias de Alcântara, Carnide, Estrela, Misericórdia, Olivais, Penha de França, Santa Maria Maior e São Vicente. Mas, há mais festas na agenda: o Festival de Telheiras (de 24 de maio a 2 de junho); o Arraial dos Navegantes (30 de maio a 2 de junho), no Parque das Nações, a Trezena de Santo António (de 1 a 11 de junho), com fados, visitas e guitarradas no Largo de Santo António; o incontornável Arraial da Vila Berta (de 1 a 12 de junho); ou os três dias de música, gastronomia e artesanato na Alameda D. Afonso Henriques, onde decorre o VIII Encontro do Associativismo e Regionalismo da cidade de Lisboa, entre 14 e 16 de junho. Destaque ainda para o já tradicional Arraial Pride marcado para dia 22, no Terreiro do Paço.

As festas das Marchas Populares

Depois das exibições no MEO Arena, os marchantes de Lisboa rumam à Avenida da Liberdade para a noite mais longa da cidade, a de 12 para 13 de junho. Este ano, o desfile inicia-se com um momento especial: a Dança do Dragão, pela Associação Geral Desportiva de Macau Lo Leong (grupo convidado), comemorativa do 25.º aniversário do Estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau.

Quanto às marchas populares, antecedendo o desfile na Avenida, elas exibem-se no MEO Arena entre 31 de maio e 2 de junho, sempre a partir das 21 horas. A saber: Marcha Infantil “A Voz do Operário”, Marcha de Marvila, Marcha da Baixa, Marcha de Alfama, Marcha de Alcântara, Marcha da Penha de França, Marcha do Alto do Pina e Marcha do Castelo (dia 31); Marcha dos Mercados, Marcha do Lumiar, Marcha do Bairro Alto, Marcha de Belém, Marcha da Bela Flor-Campolide, Marcha de Santa Engrácia, Marcha do Bairro da Boavista e Marcha da Graça (dia 1); e Marcha Santa Casa, Marcha dos Olivais, Marcha da Bica, Marcha de Carnide, Marcha da Mouraria, Marcha de São Vicente e Marcha da Madragoa (dia 2).

A 15 de junho, no Jardim da Torre de Belém, quase duas mil crianças, divididas em 39 grupos, marcham sob o lema Lisboa Cidade de Tradições: o Tejo. As Marchas Infantis das Escolas de Lisboa são uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, em parceria com as escolas da cidade, as associações de pais e as juntas de freguesia.

Música e tudo o resto

Como não poderia deixar de ser, a música é um dos pontos altos das Festas, com concertos bastante ecléticos que vão do fado ao jazz, passando pela música popular, pelo dancehall, pelo R&B e pela música clássica. Para além dos concertos de Tony Carreira (29 de junho) e de Richie Campbell (30 de junho) que fecham as Festas de Lisboa na Praça do Comércio, o grande destaque vai para um concerto único de Mariza (dia 20) no Castelo de São Jorge. Acompanhada pelos músicos Luís Guerreiro, Phelipe Ferreira, Adriano Alves, João Freitas e João Frade, a fadista apresenta o seu mais recente trabalho e percorre duas décadas de carreira num espetáculo que promete ser inesquecível.

A registar ainda a música clássica no Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, com uma viagem musical à Europa dos séculos XIX e XX (dia 15), e o jazz, com sete concertos no Largo do Picadeiro, com artistas nacionais e internacionais (entre 1 e 15 de junho).

As Festas de Lisboa incluem ainda cinema, teatro e diversas exposições.

Da já emblemática secção Boca do Inferno às sessões na piscina, o IndieLisboa continua a mostrar que um festival de cinema pode surpreender para além dos filmes.

Indie Date

A experiência de encontro às cegas (romântico ou não), que se realizou pela primeira vez no ano passado com boa adesão, está de regresso para juntar cinéfilos e “contrariar a tendência de que tudo se faz online”. A premissa é “promover o contacto direto entre as pessoas que, ao terem uma companhia para assistir ao filme, podem depois conversar e partilhar ideias pessoalmente”, afirma Susana Santos Rodrigues, enfatizando que se procura “tentar que a vivência física numa sala de cinema não seja esquecida.”

A participação neste Indie Date pressupõe a compra de um bilhete para assistir ao mais recente filme de Andrew Haigh, All of us Strangers, com Andrew Scott e Paul Mescal, numa exibição única em sala em Portugal. Os candidatos ao Indie Date são convidados a responder a um questionário, através do qual o “departamento de compatibilidade” do festival identifica as afinidades entre os inscritos, medindo as sintonias de forma a criar os melhores matches para que o final seja feliz.

Cinema na Piscina

A Piscina da Penha de França transforma-se numa sala de cinema flutuante, à semelhança do que aconteceu em 2023. A primeira edição da iniciativa teve grande participação e, este ano, repete-se com um programa de curtas-metragens para famílias e, pela primeira vez, duas longas para adultos.

Todas as obras programadas têm como premissa o elemento água na sua temática. Susana Santos Rodrigues destaca as sessões da noite onde são exibidos dois filmes clássicos: Palombella Rossa, uma sátira política, realizada e interpretada por Nanni Moretti, sobre um líder comunista amnésico que é também jogador de polo aquático; e Piranha, paródia de culto realizada por Joe Dante, onde piranhas geneticamente alteradas e mortíferas aterrorizam uma estância de verão banhada por um belíssimo lago.

Maratona Boca do Inferno

A secção mais arrojada do festival, Boca do Inferno, onde terror, sarcasmo e adrenalina se misturam, traz uma novidade: uma sessão maratona que começa às 23 horas de 31 de maio e termina às seis da manhã do dia seguinte. Para a programadora, esta maratona “é uma tentativa de criar um espírito de partilha cinéfila comunitária.”

O público mais audacioso é convidado a passar a madrugada no Cinema Ideal e assistir a um programa que inclui curtas e longas-metragens. Entre elas, destacam-se Late Night with the Devil, de Cameron Cairnes e Colin Cairnes, que revela uma gravação perdida de um episódio de Halloween, de um talkshow de 1977, onde as entrevistadas são uma parapsicóloga e uma rapariga que aparenta ser a única sobrevivente de um suicídio em massa de uma igreja satânica; e Cobweb, do coreano Jee-Woon Kim, uma comédia sobre um realizador que resolve aprisionar os críticos do seu filme até conseguir uma obra-prima.

7 filmes “fora da caixa” + 2 filmes surpresa

Da vasta programação e a pedido da Agenda Cultural de Lisboa, Susana Santos Rodrigues sugere ainda sete filmes a não perder.

Um deles, na sessão de abertura: I’m Not Everything I Want to be, um retrato da fotógrafa Libuše Jarcovjáková, apelidada de “Nan Goldin da Checoslováquia”, uma figura pouco convencional que juntamente com a realizadora Klára Tasovská vêm a Lisboa para apresentar o documentário. Outro é o filme de encerramento: Dream Scenario, do realizador Kristoffer Borgli, autor de um dos filmes sensação da edição passada, Farta de Mim Mesma, com Nicholas Cage a interpretar um insignificante professor de biologia que, subitamente, se torna famoso por aparecer nos sonhos de muita gente.

No Other Land, realizado por um coletivo palestiniano, sobre a destruição que Israel causa na tentativa de ir ocupando maiores faixas de terreno; A Fidai Film, de Kamal Aljafari, que se rebela contra o roubo de memórias de um país, a Palestina; Rotting In The Sun, de Sebastián Silva, filme de enorme sarcasmo, mas que não deixa por isso de ter momentos incrivelmente comoventes; The Afterlight, de Charlie Shackleton, onde atores de todo o mundo, já mortos, voltam à vida criando um elenco de anjos e fantasmas; La Chimera, de Alice Rohrwacher, que segue um arqueólogo em busca de tesouros antigos e desejos impossíveis; The Feeling That The Time For Doing Something Has Passed, de Joanna Arnow, que realiza, protagoniza, escreve e edita a sua primeira longa-metragem, um mosaico cómico de experiências e por fim, In Restless Dreams: The Music of Paul Simon, de Alex Gibney, sobre o músico e compositor, Paul Simon, completam a lista de recomendações.

Pela primeira vez, estão também programados dois filmes surpresa, a serem exibidos no último fim-de-semana do festival e sobre os quais só haverá informação perto da data de exibição. Dois segredos bem guardados para desafiar os mais curiosos.

Tricot no Festival

Susana Santos Rodrigues destaca ainda um momento improvável de Tricot no Festival que tem como ponto de partida a exibição do filme Entre Rochas e Nuvens, de Franco García Becerra. “Esta belíssima longa-metragem que tem lugar no Peru conta a história de um menino de oito anos, amante da família, de futebol e da natureza, que é pastor de alpacas”. Paralelamente à exibição do filme, o Indie convidou um clube de tricot local, interessados e entusiastas do trabalho com fios, para ensinarem espectadores de todas as idades a tricotar, com agulhas ou com os dedos.

A restante programação do festival e mais pormenores sobre estas sugestões estão disponíveis aqui.

Dir-se-ia que Rupert e Alex teriam tudo para nunca resultar como casal. Ela é rebelde, ou como assume a própria Sara Barradas que lhe dá corpo e alma no espetáculo, “ela é disrupção”. Da incontinência verbal ao gosto pelas pequenas transgressões, Alex tem em Rupert o mais perfeito oposto: ele é a ordem, gosta de números (tanto que até é contabilista) e de ter as coisas nos sítios certos, jamais lhe passando pela cabeça ir contra as regras da sociedade e da família.

Como o amor não se explica, os opostos atraem-se com tamanha paixão que depressa estão a viver juntos e a discutir a cor com que vão pintar o quarto do bebé que esperam. E se será menino ou menina, e que nome lhe vão dar.

Chegado o grande momento, a felicidade contagiante dos emergentes papás é irremediavelmente assombrada pela perda. O bebé nasce morto e o caminho que se segue é profundamente doloroso, com Alex mergulhada na voragem da perda e a roçar a loucura, e Rupert a empreender um luto silencioso e paciente face a toda uma vida que se desmorona.

Se acreditares muito (no original, Anything Is Possible If You Think About It Hard Enough), peça da atriz e dramaturga britânica Cordelia O’Neill, é uma tragicomédia romântica distinguida em 2022 nos Offies (os prémios para as produções Off West End), que conquistou o encenador Flávio Gil, tanto do ponto de vista profissional como do pessoal.

“Foi das melhores peças recentes que li. É um texto cheio de camadas, que conforme fomos trabalhando íamos descobrindo, e que mesmo usando uma linguagem mais contemporânea é de uma enorme riqueza”, salienta o encenador. Por outro lado, o drama vivido por Alex e Rupert não é completamente estranho a Gil. “Pelos meus 10 anos, a minha mãe perdeu a Patrícia, filha que teve uma passagem muito breve pela vida, cerca de um mês e meio. De certo modo, ao encenar esta peça estou a fazer alguma catarse e a honrar a memória da Patrícia que está sempre comigo.”

Caracterizada por um ritmo vertiginoso e uma grande intensidade emocional, Se acreditares muito é um desafio para os atores. “A peça passa-se na cabeça de um pai que não chegou a sê-lo, com as memórias a sobreporem-se e a atropelarem-se umas às outras. Isso dá um ritmo frenético à peça, nomeadamente ao nível das emoções que os atores vivem e nos fazem viver ao longo de perto de hora e meia”, explica o encenador.

De certo modo, isto “é um exercício de resistência para dois atores”, sendo que o principal desafio “é levar todas essas emoções vividas para além do exercício” e fazer um espetáculo de teatro capaz de mexer com todo o tipo de emoções de uma plateia.

Sara Barradas julga mesmo ser “impossível não gostar da peça porque, de uma forma ou de outra, ela é capaz de nos tocar, independentemente de sermos alguém que perdeu um filho ou de sermos pais ou mães”. Diogo Martins acompanha a sua parceira em palco: “mesmo não sendo pai, tenho os meus sobrinhos, e a peça faz-nos lidar com a dor da perda e pensar naqueles de que tanto gostamos.”

Radiante por ter juntado “a equipa certa” para retirar do texto todas as potencialidades (destaque para o cenário modular, e nada realista, de Eurico Lopes), Flávio Gil confessa ainda a felicidade de ter contado, 20 anos depois de se terem conhecido nas filmagens de uma telenovela da TVI, com “dois dos melhores atores da nossa geração, a Sara e o Diogo”. E eles justificam plenamente a escolha, revelando uma cumplicidade pungente para dar vida a Alex e Rupert.

Quando Sílvia Real recorda o processo de criação, junto com Sérgio Pelágio, de Casio Tone, as memórias atravessam um oceano. “Em 1997 as nossas referências eram os hotéis-cápsula do Japão, o espaço em que nós os dois vivemos em Nova Iorque, essa experiência de seis meses em que estivemos a conceber este espetáculo, e habitávamos um espaço minúsculo. Foi a experiência de como nos adaptar a esse espaço, como perceber o que é essencial, que deu origem ao cenário da peça.”

A dupla tinha partido para os Estados Unidos, já com a encomenda do festival Danças na Cidade, dirigido à época por Mónica Lapa e Mark Deputter, na bagagem. E foi também naquela cidade norte-americana que Sílvia veio a observar o modelo humano que inspirou um ser muito particular, a Senhora Domicília.

“A personagem foi construída na observação de uma colega que estudava comigo em Nova Iorque, no Lee Strasberg Institute. Ela não gostava dos sons, não gostava dos cheiros, fugia do toque das pessoas, juntava uma série de fobias numa cidade como Nova Iorque, e escrevi imenso sobre ela, sobre quem seria esta pessoa.”

A peça estreou em Frankfurt. Depois veio para o Danças na Cidade, dando lugar a mais de 200 apresentações. Em 2003 surgiu um segundo capítulo, Subtone, e uma década depois, a trilogia concluía-se com Tritone.

O cenário original fora guardado num armazém na província que, com o passar do tempo, urgia desimpedir do material mais antigo para arranjar espaço para o mais recente. “Há um conjunto enorme de trabalhos que fizemos após o Casio Tone e a trilogia de que faz parte, uns que resolvemos melhor, outros pior, que foram muito intensos para mim, e que são pouco reconhecidos. Aquilo correspondeu a um período, depois passámos a outra coisa. Evoluímos para outras coisas enquanto artistas.”

Mas, com a chegada da pandemia, Sílvia Real lembrou-se da insistência da então diretora artística do São Luiz, Aida Tavares, que sempre que recebia a proposta de um novo espetáculo, lhe perguntava pelo Casio Tone: “quando é que repões?”

“Na altura da pandemia, a questão da solidão que todos vivemos fez-nos pensar na Dona Domicilia, um bocado neurótica e muito só”. E acrescenta Sérgio Pelágio: “Desde 1997 que nos cruzamos com pessoas do público ou programadores, adultos que viram o Casio Tone em crianças e pediam para que fizéssemos o espetáculo outra vez. Essa ‘pressão’ sempre existiu.”

Faltava ainda uma coincidência, um sinal particular, para que Sílvia Real e Sérgio Pelágio partissem para a reposição de Casio Tone, quase três décadas decorridas da estreia, com a motivação certa. “Quando decidimos repor o Casio Tone, pensámos que, para pegar nisto tudo, era preciso qualquer outra coisa que nos animasse, que fosse um estímulo, e surgiu a ideia de fazer um livro em torno deste espetáculo e da trilogia. Algo que ficasse. Um objeto com uma relevância própria.”

Há cerca de ano e meio, Pedro Pinto, artista e investigador em Estudos Críticos sobre o Corpo e a Sexualidade, regressou a Portugal para estar presente na despedida a Gil Mendo [coreógrafo e professor, falecido em 2022], e na homenagem organizada pela Real Pelágio com outras estruturas, que teve lugar na Culturgest. “Perguntámos se ele gostaria de escrever sobre o Casio Tone”, o que veio a dar origem a uma pesquisa profunda ao arquivo, sobre tudo o que diz respeito à trilogia. O resultado é um trabalho totalmente original que corresponde a uma motivação genuína para escrever um livro.

Casio Tone: Domicília dos dois lados do espelho, obra que será lançada na Sala Bernardo Sassetti do Teatro São Luiz, a 17 maio pelas 21h30 (logo depois do regresso de Casio Tone Reprise), dá o ponto de vista de Pedro Pinto sobre a personagem da Senhora Domicília, e é produto de um trabalho exaustivo, pormenorizado e rigoroso, “à la Domicília. Ele viu o espetáculo cinco ou seis vezes em vídeo antes de escrever.”

Ao tomarem contacto com o livro, tanto Sílvia Real como Sérgio Pelágio partiram para esta reposição com uma força muito diferente. Explica Sérgio Real que “o livro inclui uma parte que é arquivo, que também é forte porque reúne todo o trabalho que o Carlos Bártolo, enquanto gráfico, fez durante anos. E o resto é unicamente o texto de uma pessoa que esteve um ano focada a pesquisar as nossas coisas. Olhamos para a peça a partir de agora também com o olhar do Pedro Pinto.”

Com sessões para escolas a 15 e 16 de maio, e para o público em geral entre 17 e 19 deste mês, a Senhora Domicília pode ser vista no lugar que foi sempre o dela: um minúsculo apartamento onde original e réplica se confundem. Onde se mostra virtualmente capaz de reproduzir qualquer movimento, qualquer intenção, sem nunca nos dizer quem realmente é. “Reflexos da vida moderna”, remata-se na sinopse desta reprise.

De onde vem o teu amor pelo fado?

Sempre ouvimos muita música portuguesa em casa, especialmente fado. O meu pai também cantava, mas mais por brincadeira. Desde pequenos, eu e o meu irmão fomos recebendo estas sementes. No meu caso, acho que isto foi terreno fértil para me apaixonar por este género musical. Comecei a cantar com 11 anos, e foi uma coisa muito natural.

Como se deu a tua entrada nas casas de fado?

Em pequena frequentava uma escola de fado, que se chama Claf, onde havia um senhor que desenvolvia um trabalho inacreditável com fadistas que estavam a começar, em que tirávamos tons e aprendíamos fados. Ao fim de semana, ele ia buscar-me, levava-me a casas de fado, fazíamos uma espécie de roteiro para eu beber um bocadinho dessa experiência das casas de fado. Desde aí passei a ter um contacto muito mais próximo.

Que tipo de experiência se adquire numa casa de fados que não se consegue ter numa sala de espetáculos?

É completamente diferente, basta o facto de estar todos os dias em contacto com pessoas que fazem parte da minha irmandade musical: com os músicos, com outros colegas fadistas, com os colegas mais velhos… O fado vive muito da transmissão oral, isso é basilar para desenvolver qualquer aprendizado desta linguagem. Além disso, a casa de fados é quase como se fosse a nossa igreja, se olharmos para o fado de uma forma espiritual. Portanto, há muito este culto, há muito esta respiração logo à partida. Quem vai já leva este ambiente consigo e nós tentamos entregar este ambiente também. Ali é the real deal, não há como enganar.

Apesar de já andares nestas andanças há muitos anos, só agora lançaste o teu primeiro disco, Sabe Deus. Porquê?

Para já porque este caminho discográfico, especialmente no mercado da música em Portugal, é um caminho com bastante escolhos. Portanto, não é uma coisa muito fácil de furar e de se conseguir concretizar. Depois, acho que só a partir de determinada altura – acreditando que as coisas acontecem na altura certa – comecei a ganhar maturidade e mais consciência do que queria fazer e das coisas que tinha para dizer. Acho que é muito por isto que o disco só é apresentado agora, sendo que levou quatro anos a ser feito. Foi um trabalho muito laboratorial, de muitas experiências, com a pandemia pelo meio também.

Como descreverias este disco?

O ponto de partida é sempre o fado. É sempre o fado que faz este convite a outros géneros musicais, a outras sonoridades, para dialogarem. Não é um disco de fados, enganar-te-ia se dissesse que sim, mas é um disco que tem muito fado, não há como isso não acontecer. A semente de pensamento é uma fadista, portanto, logo aí, o mote é esse. Não é um disco de fados, mas é um disco com muito fado. Acho que é assim que o posso descrever.

Como é que surge o nome do Tiago Pais Dias para a produção do disco?

Vi um trabalho do Tiago de homenagem à Amália e achei muito interessante a energia que ele imprimiu no projeto. Combinámos uma reunião e começámos a desenvolver este trabalho.

O primeiro single, Vai Dar Banho ao Cão, aborda o tema do assédio, algo muito frequente na vida das mulheres. Gostas de falar de assuntos com que as pessoas se identifiquem?

Não é propositado. Na verdade, o Vai Dar Banho ao Cão surge na sequência de um episódio que me aconteceu numa noite de santos populares, e que me serviu de inspiração para escrever a canção. Como é que é possível, em pleno século XXI, que 99% das mulheres continuem a passar por situações de assédio? Isto passou-se na noite de Santo António. Estava cheia de calor e tive de vestir o casaco como medida profilática para não ser assediada. Obviamente que isto interfere com a minha liberdade. Estive a sofrer imenso com calor para não ter de aturar parvoíces.

Qual a história por trás do segundo single, Cortar os Impulsos?

Essa canção nasce de uma fase menos bonita. Acredito que às vezes até os momentos de dor são bonitos, mas numa fase mais frágil, e a Cortar os Impulsos fala exatamente dessa superação. Embora não parecendo, é uma canção de esperança.

O fado obedece a uma série de regras muito fechadas, nomeadamente em relação à forma como os fadistas se apresentam. Sentes algum preconceito em relação a isso?

Em relação às regras musicais e às métricas que fazem parte da linguagem, quando nos predispomos a escrever um fado tradicional ou a compor uma estrutura de fado tradicional, acho que essas regras musicais devem ser respeitadas. No meu caso, o propósito não é fazer fado tradicional, portanto liberto-me um bocadinho disso. Em relação à forma como os fadistas se apresentam, sejam mulheres ou homens, é uma herança deixada pelo Estado Novo, que cristalizou muito esta forma de a mulher ter de usar vestido preto e longo, xaile, e de os homens usarem fato. Antes do Estado Novo os fadistas vestiam-se com muito mais cores, até porque era uma camada da sociedade muito depauperada, portanto, usavam-se cores muito mais vivas. Na verdade, não quero saber se dizem se estou vestida de amarelo ou azul. Acho que não é isso que é importante, isso não diz muito sobre aquilo que faço.

Mas sentes que hoje há mais liberdade?

Acho que há um esforço por parte dos fadistas de romperem essas regras.

Há pouco público português nas casas de fados?

Não vejo com maus olhos que haja uma camada grande de turistas a ir às casas de fado. Pelo contrário, acho muito bonito podermos partilhar a música que se faz aqui neste pedacinho do mundo. Acho maravilhosa a experiência de pessoas que não fazem ideia do que é que nós estamos a dizer, se emocionarem, chorarem, se arrepiarem. Acho muito bonito de acontecer. Mas acho também que nós, portugueses, por tendência, não apoiamos muito a cultura e a arte do nosso próprio país sem que seja feita uma pré-validação externa.

Isso pode ter a ver com os preços que se praticam nas casas de fados?

Acho que é falaciosa essa ideia, porque todos os portugueses podem ir beber um copo a uma casa de fados depois do jantar. Isto é livre de acontecer, e a verdade é que os portugueses gastam muito dinheiro em futebol, por exemplo, e não é posta esta questão mais mensurável quando se fala de uma ida ao futebol. Acho que é mesmo falta estrutural de educação cultural.

O que estás a preparar para o concerto no Maria Matos?

Este espetáculo está a ser pensado de uma forma diferente de todos os concertos que dei até hoje, mesmo que em outros concertos já tenha cantado temas do disco. Neste concerto vão entrar todos os temas que estão no disco. Vai contar com convidados especiais, que estou muito feliz por estarem lá. E estou um bocadinho ansiosa pela positiva que este concerto aconteça, porque acho que vai ser muito bonito.

O disco saiu há muito pouco tempo. Já estás a pensar no que vem a seguir?

Já estou em estúdio a trabalhar noutras coisas. Parar é morrer.

Este ano, o Open Conventos começa no dia 22, com uma apresentação a organizadores e parceiros, seguindo-se, a 23, uma conferência na Brotéria (a partir das 17h), o centro cultural dos jesuítas portugueses, e a exibição do filme O Grande Silêncio de Philip Gröning, sobre a vida monástica no mosteiro de Grande Chartreuse, casa-mãe da Ordem dos Cartuxos (Convento de São Pedro de Alcântara, às 20h30).

A 24 e 25 de maio, antigos e atuais conventos e mosteiros abrem as portas ao grande público que pode ainda, através do site quovadislisboa.com, partir numa rota livre à descoberta de uma verdadeira rede constituída por este património único de Lisboa. Com a preciosa ajuda da Quo Vadis Lisboa, propomos um breve olhar sobre cinco importantes casas religiosas da capital que poderá ficar a conhecer em detalhe nesta edição do Open Conventos.

Mosteiro do Santíssimo Sacramento

Calçada do Combro, 84

Este exemplar majestoso do barroco joanino é, atualmente, a Igreja Paroquial de Santa Catarina e a sede do Comando Distrital da GNR. Começou a ser erigido em 1647, tendo recebido os 30 primeiros religiosos da Ordem de São Paulo Primeiro Eremita, proveniente da Serra de Ossa no Alentejo, em 1649. Poucos anos depois começou a ser construída a igreja, sagrada como templo em dezembro de 1680 numa cerimónia onde terá estado presente o rei D. Pedro II.

O Terramoto de 1755 provocou profundos danos na igreja, tendo a abóbada de pedra colapsado. O novo teto da nave e da sacristia recebeu uma monumental decoração em estuque da autoria do mestre estucador suíço Giovanni Grossi, destacando-se ainda as telas de André Gonçalves (c.1685 -1762) – artista importantíssimo no acervo da Casa Professa de São Roque – e de Vieira Lusitano (1699-1783). Em 1835, torna-se a Igreja Paroquial de Santa Catarina.

Para além dos tesouros expostos na sacristia, um painel de azulejos de inícios do século XVIII, representando episódios da vida de São Paulo Ermita, é um dos muitos atrativos para a visita.

Casa Professa de São Roque

Largo Trindade Coelho

Destinada a proteger a população de Lisboa da peste, D. Manuel manda vir de Veneza uma relíquia de São Roque. Para a acolher, é erigida, em 1506, uma ermida que, anos depois, doada aos jesuítas, dá origem à Casa Professa da ordem e à Igreja de São Roque, a partir da segunda metade do século XVI, sede da Companhia de Jesus.

Dentro do templo, o interior maneirista e barroco combina os melhores mármores, talha dourada, pintura, escultura e azulejaria, destacando-se a capela de São João Baptista, encomendada por D. João V a arquitetos romanos, construída em Roma e enviada para Lisboa em 1742. Quatro anos após o grande terramoto, que não terá danificado estruturalmente o edifício, o Marquês de Pombal promulga a “Lei dada para a proscrição, desnaturalização e expulsão dos regulares da Companhia de Jesus”. A Igreja, a Casa Professa e todo o riquíssimo acervo acabam doados, em 1768, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Classificado como monumento nacional em 1910, para além do templo, o edifício alberga atualmente o Museu de São Roque e a sua notável (e imperdível) coleção de arte sacra portuguesa.

Mosteiro de São Vicente de Fora

Largo de São Vicente

O atual edifício, em estilo maneirista, da autoria de Filippo Terzi e Juan de Herrera, foi mandado construir, em 1582, por D. Filipe I de Portugal. A denominação “de fora” justifica-se por se encontrar fora da antiga Cerca Moura, uma vez que o mandante do primeiro templo foi D. Afonso Henriques, profundo devoto de São Vicente, em 1147.

Ocupado por cónegos da Ordem Regrante de Santo Agostinho, desde a sua fundação até 1834, data da extinção das ordens religiosas, o mosteiro guarda na memória a passagem de Santo António, já que foi aqui que viveu os seus primeiros tempos enquanto monge. Atualmente, o edifício sedia os serviços da cúria diocesana e é o local onde o Cardeal Patriarca de Lisboa governa a diocese.

Para além da cúria, serviços administrativos e Tribunal Patriarcal, São Vicente de Fora alberga também um museu que procura registar os momentos mais importantes da história e do legado do Patriarcado de Lisboa. Imperdível em qualquer visita, o maravilhoso órgão oitocentista, o monumental baldaquino sobre o altar-mor da autoria de Machado de Castro, e a vista panorâmica de Lisboa e do Tejo a partir do terraço.

Convento de São Domingos de Lisboa

Largo de São Domingos

Numa das praças mais cosmopolitas da cidade ergue-se a Igreja Paroquial de São Domingos, templo pertencente ao primeiro convento dominicano de Lisboa, fundado em 1241. Nos terrenos da cerca do complexo, na chamada Horta dos Frades, foi construído, a partir de 1492, o Hospital Real de Todos os Santos.

Fortemente abalado pelo Terramoto de 1755, o Convento de São Domingos haveria de ser radicalmente alterado pelo projeto de reconstrução da Baixa, nomeadamente com a construção dos dormitórios no grande bloco que delimita a praça do Rossio. Após a extinção das ordens religiosas, no século XIX, a zona do convento foi parcialmente demolida com a abertura da Rua de Dom Antão de Almada e a Travessa Nova de São Domingos.

Embora tenha sofrido um violento incêndio em 1959, que destruiu praticamente todo o interior e a cobertura, a atual Igreja de São Domingos destaca-se, sobretudo, pela herança simbólica, uma vez que dali saíram em procissão os condenados às fogueiras da Inquisição, mas também ali se celebraram alguns dos casamentos e batizados reais.

Mosteiro dos Jerónimos

Praça do Império

Classificado como património mundial da UNESCO em 1983, é incontornável não falar do grandioso mosteiro sem mencionar os dois portais manuelinos, as abóbadas das naves da igreja, o retábulo maneirista da capela-mor e o seu sacrário barroco em prata, ou o seu claustro com uma profusão de decorações minuciosas com elementos marítimos e exóticos. E, claro, os túmulos reais e os de Luís Vaz de Camões e de Vasco Gama.

Mandado erguer por decisão de D. Manuel em 1496 para os monges da Ordem de São Jerónimo, o melhor exemplar da arquitetura religiosa manuelina, sob o traço de Diogo Boitaca, João de Castilho e Nicolau de Chanterenne, sucedeu a uma pequena ermida dedicada a Santa Maria de Belém – aliás, a denominação da igreja atual é precisamente esta -, mandada construir alguns anos antes pelo Infante D. Henrique, junto à antiga praia de Belém.

Consta que demorou mais de 100 anos a construir, canalizando durante o período áureo dos Descobrimentos boa parte da chamada “Vintena da Pimenta”, ou seja, o equivalente a 70 quilogramas de ouro por ano.

ATELIER reúne cerca de quatro centenas de trabalhos que pertecem ao seu acervo pessoal…

Esta exposição chama-se Atelier porque a totalidade das obras que aí se poderão ver é proveniente, exclusivamente, dos meus fundos, do meu património, do meu atelier. Não há nenhuma obra que pertença a qualquer outro tipo de coleção. Trata-se de 50 anos de trabalho. Na verdade, em termos cronológicos são um bocadinho mais, vão desde o princípio dos anos 1970, quando eu tinha 15 anos, até anteontem, ou, se calhar, até daqui a duas semanas, porque ainda estou a fazer coisas para a exposição. Não consigo evitar. Portanto, de momento, terei provavelmente cerca de 400 obras, talvez um pouco mais. [até à data da publicação desta entrevista, o número de obras já ascendia às 1500]

Como é que um artista constitui um acervo pessoal? Quais são os critérios que presidem a essa seleção?

É muito intuitivo. Muitos artistas fazem as obras individualmente, fazem uma coisa, depois fazem outra, e outra e por aí fora. Quando trabalho, faço-o sempre por séries. Por exemplo, se decidir fazer jarras de flores, eu não faço uma, faço 20 ou 30. Depois, há umas que não resistem ao exame e que acabam por se transformar noutra coisa. Das que sobram, há algumas que me tocam de modo particular e, essas, guardo para mim. Aliás, há uma piada feita por alguns conhecedores que diz que eu guardo sempre o melhor para mim e que vendo o que acho que não é o melhor. Claro que tenho sempre que contradizer essa afirmação, dizendo que não faço nada que não seja bom. Mas há, efetivamente, entre as coisas que são boas, umas que me tocam mais. Portanto, não há um método, nenhum processo, nenhum sistema, não há parâmetros, há apenas uma relação interior, emocional e forte, que faz com que se escolha esta obra e não aquela.

A maior parte das obras apresentadas nunca foram expostas. Porque só agora resolveu mostrá-las?

Eu não sei se é a maioria, mas há muitas obras que nunca foram mostradas. Talvez porque gostasse tanto delas que nunca as deixei sair do atelier. Mas também há outras que foram exibidas em exposições dentro e fora de Portugal e que, contudo, continuam a ser parte do meu acervo. O que pretendo é mostrar trabalhos que tenham esses dois tipos de vivência ou de viagem. Essa proximidade confere uma riqueza particular às peças, que, se calhar, é mais palpável para mim, porque nem toda a gente sabe quais foram as que saíram ou as que nunca saíram, mas, ao olhar para elas, faço uma filigrana que me faz passear no meu tempo.

Há algum discurso interno nesta retrospetiva? Pretende mostrar, essencialmente, a diversidade do seu trabalho ou há um fio condutor que une esta grande quantidade de obras?

O fio condutor existe, há um e é só um, que sou eu. O artista plástico conhecido como Pedro Cabrita Reis é o fio condutor desta exposição retrospetiva sobre os seus 50 anos de carreira. E porque é que eu insisto nisto, que parece uma piada, uma ironia? Por uma razão muito simples: não há nenhuma arquitetura construtiva desta exposição enquanto projeto. Não há uma narrativa cronológica, não há convivências formais, não há proximidades históricas, não há alinhamentos disciplinares, ou seja, não há um pavilhão de pintura, outro de escultura e outro de desenho. Tal como não há um dos anos 1970 a 1975, 1975 a 1980… Estas obras vivem na sua disparidade de formas, de tempos, de dimensões, de disciplinas, vivem todas ao lado umas das outras, pavilhão após pavilhão, nos oito que constituem o terreno da minha exposição, numa área de cerca de 3.000 metros quadrados. Porquê? Porque interessa-me construir, junto das pessoas que visitam a exposição, esta sensação de quase labirinto, de um encantamento que permite a qualquer momento começar a ler, a reler, a abandonar a leitura e passar para outra parede. Portanto, não há ambições nenhumas de ordem pedagógica. Há apenas a ambição profunda de estabelecer um laço emocional fortíssimo e duradouro entre o visitante, seja ele de que idade for, e as obras.

O seu trabalho é muito heterogéneo e desenvolve-se em vários meios, como a pintura, a escultura, o desenho, a gravura, a fotografia, a instalação, entre outros. Ao fim de 50 anos de produção artística, quais podem ser consideradas as características predominantes e identificadoras do seu trabalho?

Se começássemos por falar num plano meramente intelectual, espiritual ou crítico, essa disparidade é baseada numa coisa muito importante: a curiosidade permanente em relação àquilo que me rodeia. Nada mais pregnante do que a ligação com aquilo que é inesperado da vida do dia-a-dia. Passear na rua e ver um pneu encostado a uma porta pode ser determinante para mais tarde se realizar uma obra fundamental. Mas, tal como esse pneu, também se podem ver as sombras projetadas de um vaso de flores da vizinha do primeiro andar, que nos transporta diretamente para uma pintura, um desenho, uma aguarela. E se, do outro lado da rua, aparecer um grupo de miúdos acabados de sair da escola, aos gritos, às gargalhadas, às risotas e a cantar, essa situação induz, com certeza, pensamentos que se podem, mais tarde, vir a transformar em obras. Isto no plano daquilo que são as causas da inspiração. Se formos para um terreno um pouco mais árido, mais formal, sou conhecido por ter sempre utilizado materiais que pertencem a universos afastados das artes plásticas. A construção, o ferro, os tijolos, a pedra, o cimento… Também sou conhecido pela tal curiosidade pela comunidade, pela sociedade, pela cidade que, diariamente, nos deixa à disposição milhões de obras de arte ainda não feitas, já implicadas em objetos e coisas que se vêem. Uma mesa que só tem três pernas, ou uma cadeira que de repente tem as costas partidas, ou um chapéu de chuva sem pano. Tudo isso constitui um universo também importante, um universo de pretextos e motivações, que me levou a fazer muitas esculturas com aquilo que se chama cientificamente “materiais encontrados”. Mas eu, na verdade, sou um pintor e sempre pintei. Desenho praticamente todos os dias desde que me lembro. E a pintura sempre teve uma presença particular e, nos últimos dois, três anos, essa presença dilatou-se. Pinto como nunca pintei, mais, maior e, porque não dizê-lo, melhor. E estou a gostar.

A prática do autorretrato, recorrente na sua obra, corresponde a uma necessidade constante de introspeção?

Se fosse introspeção… Eu olho-me nos meus autorretratos de uma forma distanciada. Olho para eles como olho para uma escultura feita com pneus. Aquilo que está ali representado parece-se com um tal Pedro Cabrita Reis, mas esse mesmo Pedro Cabrita Reis, que é autor dessa obra que se parece com ele, não encara aquilo como um autorretrato. Os autorretratos têm, historicamente, esta espécie deste peso mítico de serem momentos de introspeção emocional do artista que se autorretrata. E os comentários de ordem crítica ou historiográfica andam sempre todos em torno da mesma questão: “o olhar, o não olhar”, “ele pintou este autorretrato depois da morte da sua primeira filha” ou “pintou este autorretrato quando conseguiu fugir e foi viver para um sítio”… Isso são sempre perspetivas de aproximação de ordem psicológica ou emocional. Portanto, são sempre relativamente românticas. Eu gosto de desenhar corpos humanos, gosto de desenhar cabeças, e faço isso com muita intensidade desde sempre. E, já agora, o modelo mais fácil que eu tenho sou eu por uma razão muito simples: porque já sei que sou baixo, gordo, careca, tenho uns olhos muito grandes e má cara. Portanto, sabendo isso tudo de antemão, não tenho que estar a olhar para o modelo para fazer, já me sai naturalmente. Ou seja, os meus autorretratos, se tivessem alguma ambição de ordem psicológica, seria, por um lado, retratarem a minha maldade, ou, por outro, disfarçarem-na o melhor possível.

No seu entender, a que se deve o reconhecimento internacional da sua obra?

Ao meu trabalho, claro. Faço parte da primeira geração de artistas jovens a seguir ao 25 de Abril. Não havia nada para nós, a não ser um vazio enorme para preencher. E quando não se tem nada, isso tanto pode ser tremendo como maravilhoso. Tremendo porquê? Veja-se o caso dos espanhóis: qualquer jovem artista espanhol tem atrás dele Velázquez, Miró, Picasso, El Greco, por aí fora. Os portugueses não têm nada disso. Têm dois poetas, ou tinham. Um chamava-se Luís de Camões e o outro Fernando Pessoa. No domínio daquilo que se convencionou designar como artes plásticas, que agora mais modernamente é “artes visuais”, o terreno estava vazio. Tudo era possível construir, não havia referências. Construímos à nossa medida, desenhado com aquilo que queríamos, com todos os riscos que isso acarreta, imperfeições, perdas e ganhos, quedas e levantar de novo. Na década de 90, de repente, irromperam dezenas de artistas e foi realmente um momento de grande intensidade e alegria criativa. Pois bem, o país é pequeno e a economia é precária. Não estão criadas as condições para o aparecimento de estruturas que apoiam a prática dos artistas: galerias, comércio, colecionadores, instituições, museus, publicações… Não havia nada dessa infraestrutura. Então, desde os anos 60, há sucessivas vagas de emigrações. Os artistas precisavam, acima de tudo, de ar para respirar, coisa que não havia durante a ditadura. E referências, museus para ver. Para um artista, ver um museu é como ir à escola, é para aprender. Ir ver uma pintura de Ticiano ou de Matisse é como ir a um pequeno seminário organizado por si próprio, para si próprio. Porque o país tinha mudado a seguir ao 25 de Abril, a geração dos anos 80, à qual eu pertenço, ficou. Dos artistas conhecidos, nenhum saiu e ficou lá por fora. Nos anos 90, volta o fenómeno de sair do país. Não só para conseguir ter outras condições de trabalho, mas, acima de tudo, para conseguir aquilo que é mais importante para um artista, que é a visibilidade da sua obra. Isso representa ter acesso ao circuito de exposições, museus e galerias, onde o artista português expõe, ao lado de outros artistas, em museus reconhecidos internacionalmente como sérios e legitimadores de trabalho. Portanto, no meu caso, o que eu faço é viajar, conhecer pessoas que se interessam pelo meu trabalho. Depois, há uma grande dose de aleatoriedade. Às vezes, as coisas podem correr bem mas, na maior parte das vezes correm mal. No entanto, o somatório do correr bem e do não correr bem acaba por representar aquilo que é sair de Portugal sem nunca ter saído de Portugal.

Não se surpreenda se, a partir de quinta-feira pelas oito da noite, no Largo de São Domingos, deparar com um pequeno mercado. Trata-se não de um mercado convencional, como aquele que costuma instalar-se na vizinha Praça da Figueira, mas aquilo que Patrícia Portela considera ser um “mercado de ideias”. Ou, para fazer justiça ao título e ao ano em que se comemoram 50 anos do 25 de Abril, o Mercado das Madrugadas.

Cumprindo o desejo de assinalar estas cinco décadas de democracia com uma peça de teatro no espaço público, a autora e encenadora idealizou então um encontro livre com o público num mercado-performance onde se propõe fazer “uma ocupação da praça através do canto, da música, da dança e das ideias.”

Em cada banca, há artistas-feirantes a quem cabe convocar “as pessoas a pensarem os próximos 50 anos de Abril”. “Não é olhar para trás, mas para a frente, com a experiência e as histórias que já temos, e pensar como é que a partir daqui será possível fazer uma revolução adaptada à atualidade”, numa resposta a novos desafios, “como os ecológicos, os económicos e ideológicos”, sublinha Patrícia Portela.

Como ponto de partida na criação de Mercado das Madrugadas, a autora desafiou cada membro do elenco a recordar “um dia em que cada um tenha pensado que o mundo iria mudar para melhor”. O exercício proposto a um elenco composto por atores de três gerações só poderia ser profundamente inspirador para começar a erguer uma grande festa da liberdade.

“Temos uma geração que viveu o 25 de Abril, uma geração que nasceu no 25 de Abril e uma geração que tem agora 20 anos e que embora mais distante [da revolução] tem o futuro nas mãos”, nota a autora, reforçando a felicidade de “ver pessoas tão diferentes a juntarem-se e a partilhar uma ideia comum de mudança e vontade de tornar o mundo um lugar melhor.”

Lança-se então o desafio para, entre “um chá que lave a alma, um pudim das madrugadas ou umas bolacha da revolta com salicórnia“, ponha um cravo ao peito e venha discutir, pensar, dançar e festejar a liberdade de o poder fazer sem amarras numa das mais cosmopolitas praças da cidade. Patrícia Portela quer que, pelo menos ao longo dos próximos dias, o Largo de São Domingos seja um espaço de afetos e de histórias partilhadas, capaz de nos levar a pensar nas “revoluções que ainda temos de fazer nos próximos 50 anos.”

Mercado das Madrugadas é um espetáculo de acesso livre, com Ana Rocha, Beatriz Teodósio, Célia Fechas, David Costa, Diogo Dória, Elsa Bruxelas, Fred Botta, João Grosso, Miguel Abras, Miguel Baltazar, Mónica Coteriano, Sara Alexandra e Vânia Rovisco, e os coros Menor e Coro Câmara de Cascais, Relâmpago de Aveiro e Gemas d’Aveiro.

paginations here